"Эта милая Людмила" - читать интересную книгу автора (Давыдычев Лев Иванович)

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА Настоящие звёзды на настоящем небе

Тётя Ариадна Аркадьевна повторила самым суровым тоном, исключающим всякую, даже наималейшую возможность ей противоречить:

— Первая обязанность ребенка — слушаться родителей и старших родственников.

Дед Игнатий Савельевич крякнул громко и вроде бы одобрительно, а эта милая Людмила охотно, торопливо, но как-то уж слишком небрежно согласилась:

— Никто и не собирается спорить с неоспоримой истиной.

— Ааа-аах… — с чрезвычайно глубоким сожалением выдохнула Голгофа. — Но если бы… хотя бы на одни суточки… на один бы ещё денёчек… поспорить с неоспоримой истиной!

— Тебе надобно возвращаться домой, девочка, — очень-очень-очень строго сказала, почти приказала тётя Ариадна Аркадьевна. — Ведь тебя уже наверняка разыскивает милиция! Вполне вероятно, что родители и бабушка полагают тебя чуть ли не по-гиб-шей… А кроме того, если смотреть в корень, ты, девочка, нарушаешь общественный порядок! А если в корень смотреть ещё глубже, ты, девочка, совершаешь моральное преступление!

Крякнув громко и довольно испуганно, дед Игнатий Савельевич пробормотал тихо, но вполне решительно:

— В корень ещё глубже посмотреть можно.

— Дорогие товарищи! — относительно мягко, однако и достаточно твёрдо произнесла эта милая Людмила, а продолжала почти вкрадчиво: — Ну пусть девочка хоть один разик в жизни сама ответит за своё поведение. Если её одну не пускают даже в кино, значит, ей просто необходимо принять участие в нашем многодневном походе.

Голгофа пронзительно и часто-часто-часто зашмыгала носом и несколько минут радостно рыдала, но слёз на сей раз выделяла не очень много.

И пока она радостно рыдает, а все ждут, когда она прекратит заниматься этим, проинформирую вас, уважаемые читатели, о том, что поделывает кот Кошмар, которому предстоит, повторяю, сыграть в нашем повествовании немалую роль. Ведь он, если вы помните, относился к происходившим вокруг него событиям довольно небезразлично и не собирался быть всего лишь сторонним наблюдателем их.

Всем своим до предела возмущённым существом Кошмар почуял в происходивших на его плутовских глазах событиях что-то крайне для себя недоброе, даже устрашающее.

Кошачьим умом, вернее, умишечком, он смутно догадывался: если сейчас же, немедленно не предпримет самых очень наирешительнейших и не менее наинаглейших мер, то вполне может быстренько и уже навсегда лишиться столь привычной для него необыкновенной любви своей благодетельницы.

Мало того, что она, благодетельница, перестала беспрекословно выполнять его, любимого, желания! В домике, где всё недавно безраздельно принадлежало ему, Кошмару, она, благодетельница, ещё поселила эту неприятнейшую особку по кличке Людмила!

И Кошмаровых мозгов вполне хватило сообразить, что она, неприятнейшая особка, уже завладела вниманием, а может быть, и необыкновенной любовью его, кота, благодетельницы.

Ни одного доброго дела не сделал, даже и не пытался, не собирался сделать Кошмар в течение всей своей хулигански-бандитски-разбойничьей жизни, зато уж на всяческие пакости, мерзости, гадости и безобразия он был почти весьма великий выдумщик.

Вот и сейчас он вдруг без всякой, как говорится, подготовки завыл-завопил изо всех сил таким истошным голосом, будто ему хвост горячим электрическим утюгом придавили.

Услышав отдаленный вой-вопль, тётя Ариадна Аркадьевна охнула, ахнула, собралась снова охнуть или ахнуть и буквально испарилась…

— Ждите меня! Я быстро! Готовьтесь к походу! — И эта милая Людмила исчезла следом. Она сразу догадалась, что Кошмар чего-то задумал и требуется её немедленное вмешательство.

Едва они с тётей Ариадной Аркадьевной стремительно влетели в комнатку, как кот, сверхистошно и не менее дико мяргнув четыре раза, устрашающе захрипел и хлоп на спину — лапы вверх!

— Игривый котик, — насмешливо сказала эта милая Людмила. — Пошутить решил, шалунишка, от нечего делать.

От злости, злобы и возмущения Кошмар едва не задохнулся. Дрыгая четырьмя лапами одновременно, он три раза дернулся, опрокинулся на бок и шесть раз очень-очень-очень хрипло мяукнул.

— Он захворал, заболел, занемог! — испуганно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна.

— Вряд ли. С чего ему хворать, болеть, занемогать?

Кошмар поднатужился и с большим усилием издал хриплое и прерывистое мяуканье, несколько похожее на хрюканье, и мелко-мелко-мелко-мелко подергал лапами.

— Сейчас мы моментально определим состояние его здоровья! — весело сказала эта милая Людмила, сбегала на кухоньку, вернулась оттуда с куском колбасы и положила его прямо перед носом кота. — Если он, бедняжечка, нездоров, то и не…

И, не успев ничего сообразить, Кошмар машинально и моментально проглотил колбасу и так же машинально и моментально вскочил на лапы, с блаженством облизнулся и требовательно мяргнул.

Тётя Ариадна Аркадьевна счастливо рассмеялась и проговорила нежно:

— Да он просто ревнует. Привык, миленький, что здесь заботятся только о нём. Только на него направлено всё внимание. А я стала оставлять его одного, вот он и нервничает!

Выгнувшись крутой дугой, Кошмар издал примерно такие звуки:

— Мяяаааа… мяяуууу… уууууурррррр…мя!

Это в переводе на человеческий язык означало: вы у меня ещё попрыгаете! Обе!

— А он, оказывается, ещё и злой! — удивилась эта милая Людмила. — Я ему категорически не понравилась… Не сердитесь на меня, дорогая тётечка, но жить так, как живёте вы…

— Ты, надеюсь, слышала народную мудрость, гласящую, что яйца курицу не учат? — сердито перебила тётя Ариадна Аркадьевна.

— Я и не собираюсь учить вас, тётечка. Не такая уж я бестактная и глупая. Я просто полюбила вас, и меня тревожит…

— Ах, оставь, пожалуйста, — ещё сердитее перебила тётя Ариадна Аркадьевна. — Ты почти неплохая девочка. И раздражаешь меня гораздо менее ужасно, чем остальные дети. Но согласись, что ты излишне и даже опасно самостоятельна и не в меру, прости, до неприличия самоуверенна. И я не представляю, абсолютно не представляю, как сложатся наши взаимоотношения хотя бы в недалёком будущем.

Кошмар откровенно радостно и не менее откровенно нагло заурчал, не подошёл, а прямо-таки протанцевал к своей благодетельнице и с подхалимски-торжествующим мяуканьем стал тереться о её ноги.

Эта милая Людмила несколько виноватым, хотя и довольно непререкаемым тоном проговорила:

— Вы, дорогая тётечка, просто не знаете современных детей. А они, дети, то есть мы, достаточно интересны и сложны, и не всегда в нас легко разобраться. — Она устало передохнула. — Конечно, среди нас есть немало людей недостойных, но среди нас и немало выдающихся личностей.

— Колоссальнейшее самомнение! — жалобно воскликнула тётя Ариадна Аркадьевна и возмущённо продолжала: — И более того, колоссальнейшее заблуждение!.. Вы… вы… вы ещё не вы… дающиеся личности, а… а… а личинки личностей!

— Предположим, предположим, предположим! — громко и звонко, с явным вызовом ответила эта милая Людмила. — Но ведь вы не будете отрицать, что любая взрослая личность когда-то была личинкой личности? И вы, дорогая тётечка, в своё время тоже были ребенком! НАМ, ДЕТЯМ, ТРУДНО ПОНИМАТЬ ВАС, ВЗРОСЛЫХ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ЕЩЁ НЕ БЫЛИ ВЗРОСЛЫМИ! — В её голосе проскользнули обиженные нотки, но постепенно голос становился всё звонче и громче, словно она находилась не в маленькой комнатке, а в большой аудитории на трибуне. — ВЕДЬ СТОИТ ВАМ, ВЗРОСЛЫМ, ТОЛЬКО ХОРОШЕНЕЧКО ПРИПОМНИТЬ, КАКИМИ ВЫ БЫЛИ В ДЕТСТВЕ, И ВЫ НАС, ДЕТЕЙ, СРАЗУ ПОЙМЁТЕ! Все наши желания станут вам понятными! Все наши ошибки! Все наши стремления! Все наши глупости! И тогда ваш наглый кот не будет вам дороже хотя бы родной племянницы!

Можно сказать, что Кошмар в высшей степени подло захихикал, вернее, заиздавал звуки, очень отдаленно напоминающие что-то именно вроде в высшей степени подлого хихиканья.

И эта милая Людмила проговорила наставительным тоном, обращаясь к подло хихикающему коту:

— Смеется тот, кто смеется последним… — А тётечке она сказала: — Вы зря на меня обиделись. Ведь я от всего сердца…

— У тебя нет… сердца… — еле-еле-еле-еле слышно прошептала тётя Ариадна Аркадьевна, сжав виски ладонями, низко и бессильно опустив голову… — У… такой… на может… быть… сердца…

Торжествующе прохрипев, Кошмар прыгнул к своей благодетельнице, долго устраивался, свернулся клубком и удовлетворённейше замурлыкал.

В совершенной растерянности эта милая Людмила спросила:

— Почему вы решили, что я будто бы… бессердечная?

— Не знаю, не знаю, не знаю… — совсем-совсем-совсем тихо пробормотала тётя Ариадна Аркадьевна, резко выпрямилась и неожиданно суровым голосом торопливо заговорила: — Да, да, да, да, в своё время я действительно была маленькой! Но я была не, не, не, НЕ ТАКОЙ! Я была послушной и уважала старших! А ты… а ты… а вы… а вы не вы… дающиеся личности, а нарушители общественного порядка! — Она величественно поднялась, прижав к груди блаженно и ехидно мурлыкавшего Кошмара, и скорбным голосом продолжала: — Сюда с минуты на минуту может нагрянуть милиция. Представляешь? Как ты посмела сбить с толку, с истинного пути эту бедняжку со страшным именем? И ты всё делаешь для того, чтобы и судьба её была страшной!.. Покинуть родной дом! — Тётя Ариадна Аркадьевна в ужасе взмахнула руками, и Кошмар тяжело шмякнулся на пол, едва успел вытянуть лапы, но тут же с громчайшим хрипо-сипо-стоном повалился на бок.

Он лежал, стонал усиленно и натужно, а тётя Ариадна Аркадьевна даже не взглянула на любимца-проходимца. Очень нервно теребя косички — то одну, то другую, то обе вместе, — она торопливо-торопливо говорила:

— Я не буду потакать твоим сумасбродствам! Не имею права! Пока ты живёшь здесь, ты должна слушаться меня беспрекословно! Ни в какой поход ты не пойдешь! Девочка с жутким именем завтра же отправляется домой! И ты… ты… ты тоже отправляйся домой… если, конечно, хочешь… Неужели, неужели ты способна на такой чудовищный поступок, как… нелепый куда-то поход?

Она спросила так недоуменно, что вопрос прозвучал почти по-детски, беспомощно. Зато ответ этой милой Людмилы оказался по-взрослому спокойным и рассудительным:

— Мы ещё всё не один раз обсудим. Я даже не теряю надежды, что вы, дорогая тётечка, согласитесь с нами полностью и с удовольствием примете участие в походе.

— Ты полагаешь… — гневно возвысила голос тётя Ариадна Аркадьевна, но растерянно замолчала, словно не решаясь досказать мысль, бессильно опустилась на стул и печально закончила: — Мне смешно…

Кошмар обеспокоенно вскочил на лапы, выгнулся крутой дугой, потянулся, предостерегающе мяргнул и с очень большим презрением фыркнул. Видимо, своим кошмарным умишечком он уловил, что его благодетельница и не собирается любить эту неприятнейшую особку.

И с гордо поднятой головой Кошмар важно прошествовал на кухоньку, абсолютно уже убеждённый, что сейчас-то благодетельница немедленно и стремительно последует за ним, откроет холодильник и… Плотоядно прорычав, Кошмар приготовился уничтожать вкусную пищу.

Но — что это?!

Это — что?!

Благодетельница не только не бросилась немедленно и стремительно за своим любимцем-проходимцем, а продолжала разговаривать:

— Завтра же девочка с жутко-ужасным именем должна быть возвращена семье!

В ответ после весьма продолжительного молчания раздался сдержанный, но решительный голос:

— Девочка сама решит всё

— Я безууууумно устала от те-бя, — еле-еле-еле-еле слышно произнесла тётя Ариадна Аркадьевна, — устала от твоих раз-гла-голь-ство-ва-ний… Я завтра же телеграфирую твоим родителям о твоем вызывающе неразумном поведении.

Эта милая Людмила молчала, смотря прямо перед собой жалостливым взглядом.

О чём же она сожалела?

А сожалела она о том, что вынуждена была не только не соглашаться с тётечкой, но и принципиально и последовательно ей возражать.

И совсем печальным было то, что тётечка не понимала её, даже не пыталась понять, да и не хотела.

А уж совсем-пресовсем печально было то, что от своего собственного непонимания страдала сама тётечка.

— Я скоро вернусь, — сказала эта милая Людмила, помедлила немного, ожидая ответа, не дождалась и вышла.

На крылечке она остановилась, взглянула на огромное темнеющее небо и пожалела, что ещё не высыпали звёзды. Они всегда напоминали ей о чем-то далеком, прекрасном, недосягаемом и чистом.

Завтра они будут любоваться небом, сидя у костра. Звёзд будет много-много, и все они будут яркими-яркими!

Ей вдруг подумалось, что тётя Ариадна Аркадьевна редко, может быть, слишком редко или даже никогда не смотрит на звёзды. Ведь звёзды очень похожи, вернее, напоминают маленьких детей: они весёлые, беззащитные и приносят только радость. Печальных звёзд не бывает, недобрых — тем более, злых звёзд и представить нельзя. Когда смотришь на них, хочется быть как они — приносить людям только радость.

И, войдя в соседний дом, эта милая Людмила сразу спросила:

— Голгофа, ты когда-нибудь смотрела на звёзды? Любовалась ими?

— Да, конечно. Два раза меня возила бабушка, а один раз ездили всем классом.

— Куда возили? Куда ездили?

— Как — куда? — удивилась её непониманию Голгофа. — А где же ещё можно любоваться звёздами, если не в планетарии? Очень красиво!

У этой милой Людмилы было такое жалкое и растерянное выражение лица, она так часто-часто-часто заморгала своими большими чёрными глазами, словно собиралась горько-горько-горько расплакаться. Она спросила глухо:

— Ты ни разу не любовалась настоящими звёздами на настоящем небе?

— Я много читала о них… но… но… — Голгофа виновато помолчала. — Я иногда видела их, но не обращала особого внимания. Я не знала, что ими можно любоваться. А может, и знала, но… надо было идти домой… Я ведь даже ни разу не видела, как растут грибы, чего уж там говорить о небе? Я не представляю, как растут ягоды… Я и в настоящем-то лесу ни разу не была… Стыдно сказать, но я видела божью коровку и кузнечика только в книжках… Какие, какие уж там звёзды…

— Завтра мы отправляемся в многодневный поход! — торжественно, решительно, но почему-то с нотками отчаяния проговорила эта милая Людмила. — Берём с собой только самое необходимое! Постараемся испытать как можно больше трудностей! Чтобы закалиться! Будем у костра любоваться настоящими звёздами на настоящем небе!

— Но ведь попадёт! — крикнул Герка. — Здорово ведь попадёт!

Дед Игнатий Савельевич весело согласился:

— Попадёт, попадёт, конечное дело, попадёт! Особенно, я считаю, достанется мне, потому как я среди вас — единственный совершеннолетний! Мне-то вообще полагается вас остановить, а я с вами отправлюсь! Главное, ребята, сердцем не стареть!

— Да нас же в два счёта поймают как миленьких, — растерянно сказал Герка. — Пока идём да пока дойдём…

— Если ты трусишь, можешь оставаться дома, — с нескрываемым презрением произнесла эта милая Людмила и с ещё более нескрываемым презрением добавила: —Мы уйдем в многодневный поход, а ты можешь готовиться к отправке в областной краеведческий музей в качестве живого отрицательного персонажа наравне со скелетом мамонта!

Герка задохнулся от возмущения и обиды, вскочил и, сжав кулаки, подпрыгнул к этой милой Людмиле, хриплым голосом затараторил:

— Чего ты тут раскомандовалась? Не успела приехать, а сколько уже из-за тебя всяких чепухов… чепухей… чепух… ерунды всякой получилось!

Эта милая Людмила спокойно, с некоторой долей сострадания смотрела на него большими чёрными глазами, и он вдруг мельком подумал, что неправ, что никакой она не командир, но он всё равно может подчиниться каждому её слову.

— Я очень прошу тебя, Герман, перестань нервничать и сердиться, — тихо сказала она. — Я и сама немножечко трушу. Но мы обязаны пересилить себя, если мечтаем стать настоящими людьми. И мы обязаны, понимаешь, обязаны помочь Голгофе, чтобы её никогда не назвали Клеопатрой. А без тебя нам в походе будет совсем трудно. Во всяком случае, не так весело, как с тобой.

— Ну… — Герка от радости и гордости сначала принял озабоченный вид, потом, как говорится, напустил на себя важность. — Я-то что… Я за неё и беспокоюсь… Ей ведь попадёт. И тебе от тётечки твоей дорогой попадёт. Первая обязанность ребенка, — насмешливо закончил он, — слушаться родителей и старших родственников.

— Я тоже старший родственник! — весело воскликнул Дед Игнатий Савельевич. — Можно организовать так, что попадёт одному мне!

— Нет, нет! — Голгофа резко встала. — Я хочу сама, понимаете, сама хочу отвечать за своё поведение!

— И не боишься? Неужели не боишься?! — поразился Герка.

— Пока… не очень, — неуверенно призналась Голгофа. — Вот если бы мы сегодня не купались, не попали под грозу… А сейчас я без этого уже жить не смогу! Пусть мне попадёт, пусть мне грандиозно попадёт, но я должна на настоящем небе увидеть настоящие звёзды и любоваться ими!

И тут эта милая Людмила решительно прервала все разговоры, сказав:

— Собираемся здесь в семь часов утра. Я ещё попытаюсь поговорить с тётечкой. Идёмте посмотрим на звёзды.

Звёзд было много-много, и все они были яркие-яркие.

— Они совсем не такие, как в планетарии, — прошептала Голгофа. — А я вспомнила… Конечно, я видела настоящие звёзды, но только мельком… В это время я обыкновенно уже сплю. А сегодня мне спать совершенно не хочется.

— Но придётся, — сказал дед Игнатий Савельевич. — Вставать-то рано. Я сейчас займусь подготовкой к походу, а вы марш на боковую! Поход потребует дополнительных сил!

— Никаких походов! — Все вздрогнули, услышав резкий, суровый голос тёти Ариадны Аркадьевны, которая незаметно подошла к ним. — Да, да, никаких походов! Девочки, немедленно домой! Завтра Голгофа должна быть дома!

— А! — грозно воскликнул дед Игнатий Савельевич. — Риадна! Аркадьевна! Если вы в самом деле беспокоитесь о Голгофе, милости просим с нами в многодневный поход! Можете взять с собой даже вашего бандитского кота!

Нет особой надобности подробно передавать очередную словесную распрю между уважаемыми соседями. Следует лишь отметить, что на сей раз получилась не обычная очередная словесная распря, а почти ссора, сугубо принципиальная и на сложнейшую педагогическую тему.

Тётя Ариадна Аркадьевна самым-пресамым наирешительнейшим образом требовала завтра же отправить Голгофу домой, не ожидая прибытия милиции или отца и врача П.И. Ратова.

Дед Игнатий Савельевич меньше говорил, а больше покашливал, покрякивал, покряхтывал то возмущённо, то яростно, то гневно, то презрительно и вдруг сказал прямо-таки загробным голосом:

— Сейчас, сейчас я вам сообщу, уважаемая соседушка… вы у меня… Только дайте мне возможность собраться, подготовиться…

Он медленно достал кисет, ещё медленнее и очень долго искал по карманам аккуратно сложенную квадратиками бумагу, неторопливо оторвал листочек, старательно согнул его, осторожно развязал кисет, высыпал в бумажку табак, свернул цигарку, завязал кисет, по всем карманам медленно и долго искал спички, закурил и лишь тогда заговорил:

— Детей надо уважать даже тогда, когда они делают глупости и даже вредности. Вот ведь своему хулиганствующему коту вы любые безобразия прощаете, а…

— А мне смешно, — с обидой прервала его тётя Ариадна Аркадьевна. — Из-за бедного котика смешно. А из-за детей мне горько и страшно. Вы пожилой, вернее, старый человек, втягиваете их в опасную АВАНТЮРУ и толкаете на моральное преступление.

— Он никого никуда не втягивает и не толкает, — осторожно возразила эта милая Людмила. — Просто дедушка понимает нас. И хочет нам помочь. Ведь мы должны развиваться, закаляться, совершенствоваться, учиться самостоятельности, ответственности и… И не сердитесь на нас, дорогая тётечка! Идёмте с нами в многодневный поход! Он вам тоже необходим! Вы представляете, ночь у костра под огромным звёздным небом… Кругом темнота и тишина…

— Боюсь, очень боюсь, что завтра ты отправишься не в многодневный поход, а домой, — плачущим голосом проговорила тихо тётя Ариадна Аркадьевна. — И конечно, Голгофа тоже.

— Разрешите, тётечка, нам с ней спать на сеновале? — боязливо, но с оттенком настойчивости спросила эта милая Людмила. — Пусть она хоть вволю подышит свежим воздухом!

— Пусть она до утра делает чего ей вздумается. А ты, дорогая племянница, будь любезна, со мной! Я отвечаю за тебя перед твоими родителями! — И тётя Ариадна Аркадьевна быстрыми, решительными, почти солдатскими шагами не прошла, а прямо-таки промаршировала к калитке, резко толкнула её, и…

И калитка обо что-то стукнулась, раздался приглушенный писклявый вскрик, и послышался стремительно удалявшийся топот ног.

Обескураженная спорами о многодневном походе, раздосадованная, разгневанная, растерянная, тётя Ариадна Аркадьевна ничего не заметила и уже не промаршировала, а медленно и устало, опираясь рукой о заборчик, прошла в свой дворик.

После её ухода все уныло, удрученно и даже обреченно молчали. Только дед Игнатий Савельевич изредка ободряюще кашлял или виновато покряхтывал. Голгофа часто, громко и глубоко вздыхала, видимо собираясь вот-вот зарыдать.

Первым не выдержал тягостного молчания Герка и спросил довольно насмешливо:

— Ну, какие будут предложения или указания с приказаниями? — и добавил почти торжествующе: — Говорил я вам, что ничего, у вас…

— А я вам вот что скажу! Вернее, тебе, дорогой внучек, заявляю! — Дед Игнатий Савельевич в сердцах два раза яростно крякнул, грозно покряхтел три раза и притопнул сначала левой, а затем правой ногой. — Утро вечера мудренее! Я лично сейчас же начинаю готовиться к многодневному походу! В восемь часов нуль-нуль минут мы с Геркой выступаем. Желающие могут присоединиться. Кто в чем сомневается, пусть до утра подумает.

— Чего думать-то? Думать-то чего? — запальчиво воскликнул Герка. — За этой завтра милиция или папаша прикатит! Эту тётечка дорогая не отпускает! Обеих завтра домой отправляют! Чего тут думать-то? Поход Людмилушка придумала, а топать мне?

— Пойду я в поход или не пойду, — задумчиво и медленно проговорила Голгофа, — мне всё равно попадёт. Так уж лучше пусть мне попадёт после того, как я вдоволь налюбуюсь у костра настоящими звёздами на настоящем небе. Проводите меня, пожалуйста, на сеновал, дедушка.

— А не боязно будет тебе там с непривычки-то?

— Ещё как! Но, понимаете, я хочу побояться! Я хочу чего-нибудь испытать! Переживать хочу! Я даже хочу, чтобы мне попало!

— Ты становишься нормальным человеком, — с уважением заметила эта милая Людмила.

— Нет, обе вы ненормальные, — грустно сказал Герка. — Если её одну в кино не пускают, то в многодневном-то походе она запросто и спокойненько и помереть ведь может!

Все вскочили, чтобы ему возразить, и Герка продолжал уже совсем-совсем запальчиво:

— Она же не-прис-по-соб-лен-на-я! Нам же её на руках нести придётся! Или носилки специальные делать! А вдруг ещё и деда из-за неё в милицию заберут? Какой же многодневный поход получится, когда за тобой милиция гонится? Людмилушка тут с тётечкой и котиком будут мультики по телику смотреть, а я и дед с Голочкой мучайся, да?

— Ты со мной мучаться будешь?! — возмутилась Голгофа. — Я не предоставлю тебе такой возможности, — ледяным тоном закончила она.

— Да Герман просто сам побаивается идти в поход, — насмешливо заявила эта милая Людмила. — А сам-то ты прис-по-соб-лен-ный? А не тебя ли придётся на руках нести или на специальных носилках тран-спор-ти-ро-вать? Ты, Герман, в данном случае о себе позаботься, а не о нас.

— Может быть, я физически и не очень подготовлена к многодневному походу, — уже почти сквозь слёзы сказала Голгофа, нервно поправляя свои голубые волосы, — но зато я… я зато… зато у меня достаточно желания, чтобы выдержать все трудности! И, к твоему сведению, Герман, я от тебя ни капелюшечки не завишу и прошу тебя обо мне не беспокоиться.

— Главное, ребята, картошки не забыть! — выходя на крыльцо с рюкзаком в руках, пропел дед Игнатий Савельевич. — Лук, главное, ребята, не забыть, лавровый лист, перец. Уха у нас будет… на всю жизнь запомните. А чаёк мы будем заваривать на смородиновом листе… И не важно, кто из нас к походу многодневному подготовлен, кто — нет. Для того мы в поход и отправляемся, чтобы сил набраться, закалиться, укрепить наши нервные системы. Сейчас — спать!

Он ушёл устраивать ночлег для Голгофы на сеновале. Людмила отправилась к тётечке, даже не взглянув в сторону Герки. Тот медленно, словно неуверенно скрылся в доме, плюхнулся на табуретку, сидел с мрачнейшим видом и никак не мог сообразить, чем же конкретно он так раздосадован и почему ему необходимо с кем-нибудь поругаться? Только что состоявшийся спор настолько перепутался у него в голове, что Герка вдруг метнулся к дверям, в ужасе подумав, что именно сейчас сюда примчится милиция!

Суетливыми, мешающими друг другу движениями он пытался закрыть дверь на крючок, и лишь когда услышал во дворе пение: «Главное, ребята, топорик не забыть!», — в изнеможении опустил руки, вернулся в комнату и рухнул на кровать.

А на улице тем временем происходило нечто весьма и весьма любопытное, из ряда, так сказать, вон выходящее. Появившись на улице, закрыв за собой калитку, эта милая Людмила услышала довольно громкое и злое сопение и не менее злое пыхтение. Пройдя несколько шагов, она услышала что-то, напоминающее визгливое рычание, всмотрелась в темноту и сначала ничего толком не могла разглядеть. На земле барахтался и катался, сопя, пыхтя и визгливо рыча, человек.

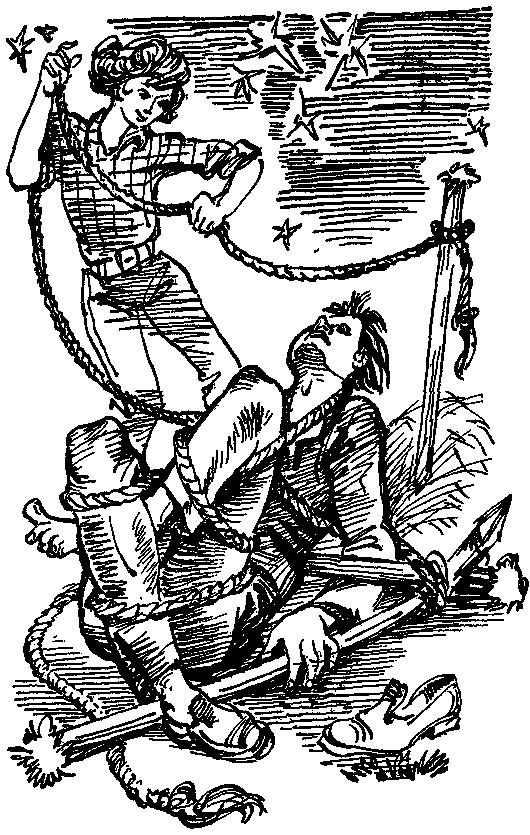

Приглядевшись, эта милая Людмила чуть не вскрикнула от страха: он весь был опутан веревками. Он попытался встать на ноги и упал, гулко ударившись о землю.

— Развяжи мене! — писклявым голосом крикнул человек, увидев её. — Развяжи мене! — Он продолжал барахтаться и кататься, стараясь освободиться от веревок, и, кажется, запутывался всё больше.

И тут эта милая Людмила рассмеялась так звонко и громко, что Пантя (а перед ней был именно он) перестал двигаться, а когда она засмеялась ещё звонче и громче, яростно пропищал:

— Я тебе нос оторву, если…

— Да как же… да как же… — пытаясь сдержать смех, с трудом выговорила эта милая Людмила. — Да как же ты МЕНЕ нос оторвешь, если ты связан по рукам и по ногам?

Но злостный хулиган, видимо, уже плохо соображал и слышал и пропищал ещё более яростно:

— Я тебе и ухи оторву! Если ты мене не развяжешь! — И с каждой новой попыткой освободиться он всё крепче запутывался в веревках. — Если ты мене… я тебе… — угрожал он всё писклявее. — Я тебе… если ты мене… я тебе… если ты мене…

Вполне вероятно, уважаемые читатели, что вы пока ещё сами не догадались, что же произошло со злостным хулиганом Пантелеймоном Зыкиным по прозвищу Пантя, так я вам с удовольствием и, честно говоря, с большой радостью объясню.

Помните, дед Игнатий Савельевич сделал для единственного внука специальную загородку — между четырёх кольев натянул верёвку? Ну, чтобы не в меру избалованный Герка мог тренироваться, готовиться быть живым экспонатом наравне со скелетом мамонта в областном краеведческом музее?

Так вот, привычно слоняясь по улицам, но уже не в надежде сделать кому-нибудь пакость или мерзость, а просто изнывая от безделья и одиночества, Пантя вспоминал и вспоминал, как весело провел он день, подглядывая за нашей троицей. Сейчас его и тянуло к ней, и он не сразу догадался, где её разыскать. И когда Пантя обнаружил ребят во дворе деда Игнатия Савельевича, то с интересом, хотя ничего толком и не понимая, стал подслушивать спор о каком-то многодневном походе.

И как вы помните, уважаемые читатели, тётя Ариадна Аркадьевна оборвала спор и быстрыми, решительными, почти солдатскими шагами не прошла, а промаршировала к калитке и резко толкнула её.

Калитка обо что-то стукнулась, раздался приглушенный писклявый вскрик, и послышался стремительно удалявшийся топот ног.

Обескураженная спором о походе, раздосадованная, рассерженная, разгневанная, растерянная, тётя Ариадна Аркадьевна ничего не заметила и уже не промаршировала, а медленно и устало, опираясь рукой о заборчик, прошла в свой дворик.

Пантя же, получив довольно крепкий удар по лбу калиткой, бросился бежать, в темноте налетел на верёвку, упал на спину, перевернулся, чтобы встать, и начал запутываться, выдернув к тому же колья… И чем сильнее и отчаяннее старался он выпутаться, тем крепче запутывался…

Тут и подошла эта милая Людмила. Тут Пантя и стал требовать, чтобы она освободила его, да ещё и угрожал:

— Ты мене… я тебе…

Она поинтересовалась возмущённо:

— А ты по-человечески попросить не можешь?

— Не! Не! — искренне признался Пантя. — Ухи оторвать тебе могу! И нос оторвать могу! Развяжи мене!

— Ну тогда и лежи! — рассердилась эта милая Людмила. — Пока на ТЕБЕ грузовик не наедет! Или трактор! А ещё лучше — бульдозер!

— Не! Не! Не-е-е-е… — таким жалобным голосом пропищал Пантя, что она сразу же пожалела его, но строгим тоном приказала:

— Повтори за мной: пожалуйста, развяжи меня.

— Ррррррррразвяжи мене!!!!!

— Не рррррррразвяжу я ТЕБЕ, — передразнила эта милая Людмила, — пока ты МЕНЕ не скажешь «пожалуйста»!

|

Пантя учащенно, испуганно и громко запыхтел, стараясь впервые в жизни выговорить абсолютно непривычное для него слово, и, когда пыхтение стало жалобным, тихим и беспомощным, он прошептал умоляюще:

— Развяжи мене… а я тебе… ничего не буду… ну развяжи мене… — И он сделал отчаяннейшую попытку произнести абсолютно непривычное для него слово: — Пжа… жла… ласта…

— Ну, молодец! — не то насмешливо, не то искренне похвалила эта милая Людмила, принялась распутывать верёвку, восторженно или насмешливо повторяя: — Молодец, молодец, просто молодчина! Конечно, «пожалуйста» — очень трудное слово. Недаром так нелегко приучить к нему детей. Но я с тобой позанимаюсь, и ты осилишь его.

Пантя уже стоял во весь рост, и ловкие Людмилины пальцы быстро освобождали его от веревки.

Даже и не знаю, уважаемые читатели, как мне передать необычайнейшие ощущения, которые сейчас испытывал злостный хулиган. Проще всего было бы сказать, что он ничегошеньки не понимал. Всего в жизни он привык добиваться угрозами, грубостью, наглостью, запугиваниями, жестокостью, а тут… какая-то махонькая — муха по сравнению с ним, верзилой! — девчонка заставила его просить, он ПОСЛУШАЛСЯ её, и она выполнила его просьбу из-за одного только слова. И уже во второй раз не испугалась его, которого все боялись.

— Вот ты и свободен. Забыла, как тебя звать?

Все ещё ничегошеньки не соображая, кроме того, что какая-то махонькая — муха по сравнению с ним, верзилой! — девчонка освободила его, и не из-за страха перед ним, а из-за одного только слова, Пантя от старания наинапряжённейше выговорил, почти с болью шевеля губами:

— Пжа… жла… ласта…

— Да просто пожалуйста! По-жа-луй-ста! — Эта милая Людмила громко и звонко рассмеялась. — Ничего, ничего, под моим непосредственным руководством научишься выговаривать и не менее, видимо, трудное для ТЕБЕ ещё одно слово — спасибо. Как тебя зовут?

— Пантя.

— Странное имя. Ни разу не слышала ничего подобного. Пан-тя. А ещё как тебя можно, звать?

— Пантя… лей.

— А-а-а, Пантелеймон! Роскошное имя! Редкое!

— Не, не! — отмахнулся Пантя. — Так мене только в милиции зовут.

— Значит, ты и в милиции побывал! — Эта милая Людмила сразу стала серьёзной. — Значит, ещё интереснее будет заниматься с тобой перевоспитательной работой. Ну, а МЕНЕ зовут Людмилой. Научу, научу я ТЕБЕ правильно говорить! Пора по домам, к сожалению. МЕНЕ было бы очень любопытно расспросить ТЕБЕ о твоей жизни. Но ведь мы ещё увидимся? Иди, иди. А то дома тебе попадёт. Очень уже поздно.

— Не, не! — Пантя замахал длиннющими ручищами. — Не попадёт. Мене домой не пустят. Спят.

— Чепуха какая. А где же ты спать будешь?

Пантя беспечно хмыкнул и быстро пошл прочь, вдруг резко обернулся и сказал:

— Я вот… есть хочу! Здорово есть мене охота! — И он вздохнул так непроизвольно, громко, жалобно и беспомощно, что эта милая Людмила скомандовала не свойственным ей, грубым тоном:

— А ну жди меня здесь! Накормлю! Безобразие какое!

Вам, конечно, известно, уважаемые читатели, такое совершенно разумное правило: сначала подумай, а потом делай. Но есть у данного совершенно разумного правила, впрочем, как и у всякого правила, исключение: сначала сделай, а затем подумай. И если, например, человек очень хочет есть, то сначала накорми его, а уж потом разузнай, по каким причинам он оказался голодным.

Тётя Ариадна Аркадьевна с котом сидели перед телевизором, точнее говоря, Кошмар настороженно подремывал, удивляясь, почему благодетельница не ложится спать, но надеясь ещё вкусно и обильно второй раз поужинать. Настроение у него было вроде бы распрекрасное: особка исчезла, значит, ему не о чем беспокоиться, опять он здесь единственная любовь.

Не замечал самоуверенный, самодовольный и самонадеянный Кошмар, что благодетельница не обращает ни на него, ни на телевизор никакого внимания, что глаза её полны слез, что давным-давно она сидит неподвижно, будто окаменев.

И лишь когда в комнатку стремительно ворвалась особка, Кошмар сразу почуял, что его благополучие всё ещё под опасной угрозой.

— Дорогая тётечка, простите, что я так задержалась, — виновато и торопливо сказала эта милая Людмила, — но мне пришлось спасать Пантю, а сейчас его необходимо накормить. Он очень хочет есть, и ему даже ночевать негде!

— Можешь делать всё, что взбредет в твою голову, — после долгого молчания еле-еле-еле слышно прошептала тётя Ариадна Аркадьевна и чуть-чуть-чуть громче добавила: — Если злостный хулиган дороже те-бе, чем я, можешь делать всё, абсолютно всё, что взбредет в твою голову. Завтра мы расстанемся, как я и предполагала и предупреждала те-бя.

— Пусть он злостный хулиган, — голос этой милой Людмилы дрогнул от несдерживаемого сожаления, — но сейчас он просто голодный человек.

— Иди, иди, иди, иди…

— И никуда я завтра не уеду. Если вы даже и выгоните меня… Тем более, никто не знает, что ещё может случиться завтра.

— Да иди же, иди же, иди же, иди же…

Кошмар очень удовлетворённо разлегся, вытянув передние лапы, как бы указывая особке на дверь — вон, мол.

— Он, может быть, потому и злостный хулиган, что его дома не кормят регулярно.

— Я, кажется, сказала: делай до утра всё, что хочешь. Постель те-бе приготовлена в соседней комнатке.

— Ах, как мне жаль, тётечка, что я невольно так часто огорчаю вас! — печально воскликнула эта милая Людмила. — Но, честное слово, вот увидите, что я сумею и порадовать вас! Ведь я вас полюбила!

Она выбежала из комнаты, не расслышав, как тётя Ариадна Аркадьевна с большой горечью призналась:

— Злостный хулиган те-бе дороже меня. Теперь это называется, видите ли, любовью… — И она неожиданно прошептала: — Но как добра…

И конечно, не умишком своим, а бандитски-разбойничьим чутьем Кошмар уловил, что огорчаться ему нет причин. Он подхалимски заурчал у ног своей благодетельницы и торжествующе помяргал.

Но стоило ему услышать звук открываемого на кухоньке холодильника, как он сразу же там оказался!

Эта милая Людмила отрезала колбасы, остаток сунула обратно в холодильник, отрезала большой кусок сладкого пирога и убежала.

Пантя ждал её, сидя на скамеечке перед заборчиком, и уже собирался пристроиться здесь провести ночь.

— Не торопись, не торопись, не торопись! — просила эта милая Людмила, с удивлением и страхом глядя, как Пантя уничтожал колбасу и пирог. — Подавиться ведь можешь! Жевать ведь надо!

А Пантя легко глотал пирог и колбасу, казалось, не жуя и не останавливаясь.

— Не торопись, не торопись, не торопись… — испуганно повторяла эта милая Людмила. — Подавиться ведь можешь… Жевать ведь надо… Не наешься — я тебе ещё чего-нибудь вкусного принесу… Что с тобой?

Суетливо, почти судорожно откусывая то пирог, то колбасу, Пантя издавал какие-то странные хлюпающие звуки, и эта милая Людмила не сразу догадалась, что он рыдает. Когда левую руку Пантя толкал ко рту, то правой вытирал слёзы, и наоборот: когда откусывал из правой руки, то левой размазывал по щеке слёзы.

Теперь он уже вроде бы жевал пищу, прежде чем проглотить её, но жевал всё медленнее и медленнее, а рыдания вырывались всё чаще и чаще, и вдруг Пантя, с писком взрыднув, бросился бежать.

— Куда ты? Куда ты? Что с тобой?! — Эта милая Людмила сама почему-то чуть не расплакалась, горько и жалобно, помчалась за Пантей, но сразу же остановилась: он быстро исчез в темноте, и топанье его ног стихло.

«Что, что, что с ним случилось? — недоуменно и даже испуганно думала эта милая Людмила. — Неужели я его чем-то обидела?.. Наверное, я зря сказала о том, что он может подавиться? Но ведь он и впрямь мог подавиться!.. Злостный хулиган и — разревелся!.. Значит, я сказала ему что-то уж очень для него обидное и несправедливое. Но — что?!»

Едва войдя в домик, расстроенная и недовольная собой, она услышала обречённый голос тёти Ариадны Аркадьевны:

— Исчез Кошмарик… бесследно… неожиданно… довели бедного котика… не выдержал… не вынес… все против него, все… конечно, конечно, какой-то злостный хулиган, антиобщественный элемент тебе дороже… А мне что теперь делать?

— Спокойно ложиться спать, — ответила эта милая Людмила, еле сдержав вспыхнувшее возмущение любимцем-проходимцем. — Ничего с вашим Кошмаром не случится. Если, конечно, он сам чего-нибудь не натворит.

— Но он никогда не уходил из дому глядя на ночь! К тому же он привык перед сном обязательно поесть. Вот своего злостного хулигана ты накормила, а…

— И правильно сделала. Он плакал, тётечка!

— Кто?! Пантя?! Плакал?! Не смеши меня, всё равно мне не до смеха. Пантя плакал! До сих пор от него люди плакали. От него страдали кошки и даже мухи!

— Он был голоден, тётечка. Понимаете?.. А Кошмара мы найдём. Вернее, он сам объявится. Захочет есть и — придёт.

— Мне всё равно не уснуть, не успокоиться, пока я не выясню его судьбы, — мрачным голосом проговорила тётя Ариадна Аркадьевна. — Разогрей, пожалуйста, чайник. Не представляю, как я буду жить, если с Кошмариком что-нибудь стряслось. Такое преданное существо, такой терпеливый характер, такой…

— Тише, тётечка, тише… — прошептала эта милая Людмила, прислушалась, на цыпочках подошла к холодильнику, наклонилась к нему ухом, помедлила и открыла дверцу.

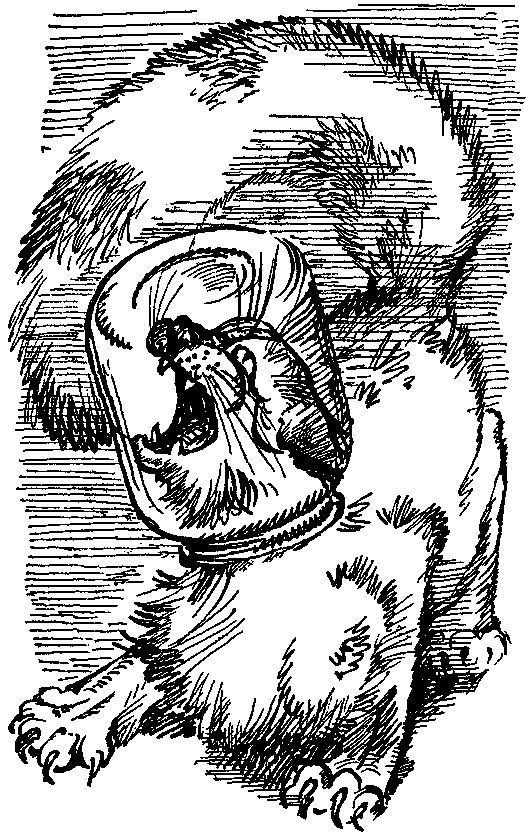

Нет, нет, уважаемые читатели, не зря данного кота прозвали Кошмаром!

|

Он выпал из холодильника. Вместо головы у него была пол-литровая банка, вернее, голова-то у него, конечно, осталась, но он всунул её в банку со сметаной, а вытащить обратно не смог.

Кот стукнулся об пол, и банка разбилась…

Тётя Ариадна Аркадьевна ааааАХнула…

«Только бы не рассмеяться! Только бы не расхохотаться! Только бы…» — задыхаясь от сдерживаемого смеха, торопливо и даже чуть испуганно думала эта милая Людмила, увидев, что глаза Кошмара залеплены сметаной, а живот так набит пищей, что почти касается пола, а тяжесть мешает коту трястись от холода. Шерсть у него встала дыбом, он не двигался, лапы подкашивались, и Кошмар был вынужден повалиться на бок. Он лежал, казалось, бездыханный, и лишь то-о-о-о-оненькие, вроде бы виноватые мяуканья — мьяк, мьяк, мьяк — свидетельствовали о том, что безобразник, по крайней мере, полужив.

Эта милая Людмила осторожно собрала осколки банки, бросила их в мусорное ведро, подтёрла пол и стала отмывать Кошмара под умоляющий шёпот тёти Ариадны Аркадьевны:

— Осторожнее, осторожнее, прошу тебя, осторожнее…

Промыв коту глаза, увидев мутный и сытый до предела, даже чуть выше предела взгляд, эта милая Людмила сказала:

— Рекордсмен… по обжорству!

— Он… он… по-о-о-о… гибнет? — пролепетала тётя Ариадна Аркадьевна. — Он… останется… жить?

— Ещё как будет жить! Ещё как останется! — Только сейчас эта милая Людмила позволила себе рассмеяться звонко, но не громко. — Да он просто объелся!

— Просто объелся! — возмутилась тётя Ариадна Аркадьевна. — А что ему оставалось делать, если я из-за тебя его не покормила вовремя? — Она заглянула в холодильник. — Ты посмотри, что мы наделали?! Он съел плавленые сырки вместе с обёртками!

— И колбасу съел вместе с целлофаном, — спокойно добавила эта милая Людмила. — Ничего, ничего с вашим милым разбойником не случится. Выспится и снова примется за свои проделки.

Немного придя в себя, тётя Ариадна Аркадьевна спросила строго:

— А как он попал в холодильник? Ведь раньше ничего подобного ему и в голову не приходило!

Видно было, что Кошмар чем-то недоволен, а вот вины за собой никакой не чувствует. Стоять на лапах от тяжести в животе он пока ещё не мог и, развалившись на полу, лениво тёр свою плутовскую мордалию.

— Он юркнул в холодильник, наверное, тогда, когда я резала на столе колбасу или… словом, я проглядела, — объяснила эта милая Людмила. — Он же знает, что за любое безобразие ему никогда ни за что ничего не будет. Садитесь пить чай, тётечка, пожалуйста.

— Спасибо, я пойду лягу. — Тётя Ариадна Аркадьевна потрогала себе виски. — Вот и давление сразу подскочило, конечно… вот и сердце уже пошаливает. Завтра с утра придётся вызвать врача. Я хорошо знаю, что мне грозит. Несколько дней постельного режима. Уж извини, дорогая племянница, но мне без твоей помощи не обойтись.

Вот так, уважаемые читатели, и бывает в жизни: никогда не угадаешь, какой и когда она преподнесёт тебе сюрпризик!

Кстати, ведь одно из главных зол плохого человека заключается не только в том, что он намеренно замышляет и вытворяет подлости. Нет, хулиган, к примеру, просто не может не безобразничать. Он, как говорится, органически не способен не хулиганить. Он убеждён, что если за день не сделает хотя бы одной маленькой пакости, то к вечеру заболеет, а к утру, чего доброго, ещё и помрёт. Вот в чем его главная опасность для людей: он, безобразник, не может не безобразничать, и чтобы сотворить гадость, подлость или мерзость, ему не требуется ни малейшего повода.

И хотя Кошмар был не человеком, а котом, по своей натуре он от хулиганов ничем не отличался. И в холодильник он проник не потому, что намеревался напакостить, а просто — случай подвернулся сделать очередное безобразие.

А результат? Представьте себе, уважаемые читатели, безобразники даже и об этом не думают, не заботятся, не интересуются. Им главное — набезобразничать, так сказать, выполнить своё жизненное назначение.

Именно так поступил и Кошмар. А эта милая Людмила потеряла всякую возможность отправиться завтра в многодневный поход.

Она помогла тёте Ариадне Аркадьевне лечь в постель, подала лекарства, кота устроила в кресле, как попросила благодетельница, пожелала обоим спокойной ночи и сказала:

— Только не волнуйтесь за своего… шалунишку. Ничего с ним не будет. Если он сам снова чего-нибудь не вытворит.

— Ты не поздно встаешь? — озабоченно спросила тётя Ариадна Аркадьевна. — Вызовы врача на дом принимают с восьми часов утра.

— Хорошо, тётечка, в семь я проснусь и, надеюсь, застану вас в добром здравии. Вы просто переволновались, и вам просто надо отдохнуть.

И не слышала, осторожно прикрывая за собой дверь, эта милая Людмила, как тётя Ариадна Аркадьевна, словно не веря самой себе, удивленно шептала:

— А всё-таки она мила… добра… внимательна… терпелива… может быть, действительно ми-ла-я Людмила?.. И тогда я не права?

Но та, повторяю, ничего не слышала и отправилась не спать, а уселась на крылечке и по привычке стала смотреть на звёзды, очень невесело размышляя о случившемся. Какой-то негодный кот сорвал многодневный поход!

Звёзд было много-много. Они были яркие-яркие. Они словно просили эту милую Людмилу полюбоваться ими, потому что привыкли к ней, всегда находили её на Земле и старались обрадовать её.

А она будто бы и не видела их сейчас. Звёзды мигали-мигали ей, а она думала-думала горько и горько… Бедная, бедная тётечка! Ведь совершенно ясно, что к своему хвостатому любимцу-проходимцу она привязалась, как говорится, не от хорошей жизни. Она привыкла жить одна, вернее, она приучила почему-то себя жить одиноко. У неё много любви к людям, особенно к детям, вот и потребовалось ей несуразнейшее по вредности существо, чтобы прикрыть большой любовью все его и глупости, и мерзости… Лежит она сейчас, обиженная, встревоженная, может быть, больная от переживаний, и тут же рядом дрыхнет Кошмар, тоже ведь злостный хулиган, только всегда сытый, избалованный, всегда обеспеченный уютнейшим ночлегом…

А Голгофа? Кормить-то её, конечно, кормят, а вот нормально жить не дают. Почему?

Вдруг этой милой Людмиле с особой ясностью подумалось, что тётя Ариадна Аркадьевна и сама бы пошла с ними и с удовольствием в многодневный поход… Предположим, она отказывается из-за Голгофы: дескать, её ищут родители, и мы не имеем права скрывать её. Но ведь если бедную девочку лишить похода, жизнь её станет совсем невыносимой.

Конечно, ВЗРОСЛЫЕ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО ПРИДУМАЛИ: детям их критиковать нельзя. Считается, что они, взрослые, всегда справедливы. Но тогда почему они, взрослые, то есть бывшие дети, не всегда понимают детей?

Что-то будет завтра… Этой милой Людмиле до того стало печально, что захотелось расплакаться так, чтобы услышали звёзды.

А звёзды уже отчаялись ждать, что она взглянет на них, и потихоньку, одна за другой, стали гаснуть…

Эта милая Людмила переборола желание расплакаться, вернулась в домик и на раздеваясь легла на раскладушку поверх одеяла.

Не спалось… Надо было решить, что же делать утром. Если тётечка расхворается, ясно: поход сорвется. А если он сорвется завтра, то может не состояться вообще, потому что появится милиция или папаша Голгофы. А уйти надо до их приезда…

Ведь как надо, как необходимо Голгофе посидеть у костра под звёздным небом, и чтобы звёзд было много-много-много, и чтобы одна другой — ярче. Так и бывает, когда очень захочешь поговорить со звёздами. Они отзывчивы, как дети…

И странно, нелепо, глупо, в конце концов просто возмутительно, что многодневный поход срывает какой-то препротивнейший кот!

А если взять его с собой, как запланированную дополнительную трудность? Тогда тётечка наверняка забыла бы все свои возражения.

Нет, нет, человек она очень принципиальный. Увы, всё-таки кот срывает поход!

Конечно, эта милая Людмила несколько преувеличивала значение Кошмара, но зато и не преуменьшала, что было бы гораздо ошибочнее. Кот лишь усложнил и без того сложные обстоятельства. Если тётечка расхворается, то именно из-за него.

Тут она вспомнила, как угощала голодного Пантю, как тот почему-то зарыдал и убежал, и вот от такого воспоминания ей сразу стало приятнее, и она сразу уснула — провалилась в сон.

Но спала она неспокойно, видела много обрывочных, мелькающих снов:

Кошмар съел у неё удилища,

Пантя хотел съесть Кошмара,

тётечка гналась за убегающей Голгофой в милицейской машине с дико воющей сиреной,

Герка сломал обе руки и обе ноги,

дед Игнатий Савельевич плясал вприсядку и пел «Главное, ребята, сердцем не стареть!»,

Юрий Алексеевич Гагарин улыбался ей радостно и ободряюще, шутливо грозил пальцем, что-то говорил, но она никак не могла расслышать…

И последним сном было

чёрное небо с несколькими печальными звёздочками…

Резко сев на раскладушке, ещё не проснувшись окончательно, эта милая Людмила почувствовала что-то недоброе, проснулась, увидела, что спала в одежде, вспомнила вчерашние события, быстро вскочила и бросилась в комнатку тёти Ариадны Аркадьевны.

На часах было ровно семь, а в комнатке, да и во всём домике, никого не было — ни тётечки, ни её архипрожорливого любимца-проходимца.

А с улицы раздался встревоженный голос деда Игнатия Савельевича:

— Людмилушка! Голгофы-то нигде нету! Нету нигде Голгофы-то, Людмилушка!

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |