"Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство" - читать интересную книгу автора (Давыдычев Лев Иванович)

Глава под номером ДВА и под названием «Сокровенная мечта профессора Ивана Варфоломеевича Мотылёчка, или Пути шпионские неисповедимы»

|

Фамилия у мальчика была Мотылёчек. Когда он впервые в жизни понял, что фамилия у него, если уж и не очень, то довольно смешная, и когда над ней стали смеяться, а он стал из-за этого страдать, дедушка Арсентий сказал:

— Как, внук, ты, к примеру, смотришь на фамилию Утринос? А? Друг у меня такой был. И вся его родня с древних времен жила и до сих пор живёт под фамилией Утринос. И никто, кроме дураков, над ними не смеялся и не смеется. А у нас-то фамилия-то какая звучная, нежная да красивая — Мотылёчки!

— Да смеются ведь! — захныкал внук. — Дразнятся!

— Кто смеется-то? — осердился дедушка Арсентий. — Дразнится кто? Те! — Он грозно вознёс указательный палец правой руки вверх. — У кого в голове дырок больше, чем природой положено! Вот у тебя сколько дырок в голове?

— Не знаю.

— Давай считать. Рот — раз, нос — два-три, глаза — четыре-пять, уши — ещё две дырки. Сколько всего получилось?

— Семь.

— Вот, вот, именно семь. И ни единой меньше, и ни единой больше, — важно, как будто научное открытие формулируя, заключил дедушка Арсентий. — А если в голове имеется лишняя дырка, — он понизил голос до таинственного шёпота, — через неё ум, вырабатываемый мозгом, улетучивается в атмосферу. Понятно это тебе или нет?

Ванечка осторожно, даже боязливо ощупал свою голову, испуганно спросил:

— Правда, что лишняя дырка может быть?

— Ещё какая правда! — весело заверил дедушка Арсентий. — Бывает, живёт человек дурак дураком, а ведь школу окончил, институт, курсы, но не подозревает, — он опять вознес вверх указательный палец правой руки, однако, на этот раз очень угрожающе, — понятия не имеет, почему живёт дурак дураком. А всё оттого, что когда-то у него в голове образовалась лишняя дырка, может быть, ещё в глубоком детстве.

Ванечка снова и уже в страхе, перемешанном с ужасом, или в ужасе, перемешанном со страхом, ощупал свою голову и представьте себе, уважаемые читатели, эта привычка осталась у него на всю жизнь! Да, да, да, только задумается профессор Иван Варфоломеевич Мотылёчек над чем-нибудь научным или просто важным, так руки его сами тянутся к голове!

Ну, а тогда, когда он ещё был Ванечкой, разговор его с дедушкой закончился неожиданным образом: внук до того громко разревелся, что ничего не слышал, а когда устал реветь и старательно пересчитал дырки в своей голове, успокоился, ибо их оказалось ровно семь, и лишь только тут услышал голос дедушки Арсентия:

— Ревел ты хорошо, но зря. Мужчинам реветь стыдно.

— А я мужчина, что ли? — удивился Ванечка.

— А кто же, суслик, что ли? Мужчина ты по имени Иван, понял? Самое знаменитое русское имя! А теперь ответь мне честно, точно и кратко: почему ревел?

— Из-за дырок. Восемь штук, насчитал.

— Э-э, если бы этот факт и подтвердился, тут слезами не поможешь. Голову, внук, надо неустанно развивать, тогда лишней дырки в ней никогда не образуется.

Ванечка, конечно, поинтересовался: а как это — развивать голову? Дедушка Арсентий обстоятельно и долго растолковывал, что настоящему мужчине для этого требуется: учиться, учиться и учиться, уважать старших, не обижать младших, сколько есть сил помогать тем и другим, заниматься физкультурой по принципу — в здоровом теле такой же здоровый дух и, главное, понятия не иметь, что такое лень, знать, что трудности существуют только для того, чтобы их побеждать, обязательно иметь весёлый характер и плюс ко всему быть добрым и честным.

— А фамилией своей гордись, — в заключение посоветовал дедушка Арсентий, — ни у кого во всём мире такой замечательной фамилии не имеется. И вообще, не фамилия человека украшает, а человек своей фамилии может славу принести.

И теперь уже невозможно представить, что кто-то когда-то посмеивался или даже смеялся над ныне знаменитой и уважаемой фамилией большого ученого.

Произошло это не сразу, но довольно быстро. Примерно классе в третьем у него уже было прозвище, и не обидное, а почетное: Ванька — Жюль Верн.

Мало того, что Ванечка прочел все сочинения замечательного писателя-фантаста, он и сам научился фантазировать, безудержно мечтать, бесконечно что-нибудь выдумывать, изобретать. Комнатка его напоминала одновременно слесарную и столярную мастерские, научную лабораторию, библиотеку и живой уголок. Да ещё по всей квартире висели клетки с птицами, стояли аквариумы, отовсюду смотрели неподвижными взглядами чучела зверюшек.

Родители, можно сказать, стойко терпели увлечения сына, бранились лишь тогда, когда в его комнатке раздавались взрывы или оттуда валил чёрный, синий, белый или разноцветный дым.

Зато уж дедушка Арсентий горой стоял за внука, тратил на его разнообразные эксперименты почти всю свою пенсию, восторженно всем объяснял:

— Ученый на ваших и наших глазах растёт! Никакой он вам не Жюль Верн, а Иван Варфоломеевич Мотылёчек! Знаменитой будет наша фамилия! Ванечка такое когда-нибудь открытие научное сделает или такое чего-нибудь изобретет, что весь мир ахнет и рты разинет! Дерзай, внук, стремись к вершинам знаний, постигай все науки!

Ванечка дерзал, стремился к вершинам знаний, постигал, конечно, не все науки, но многие, однако постепенно круг его увлечений сужался и сужался. Ванечка всё меньше занимался техникой, его всё больше и больше интересовало всё живое — от одуванчика, например, и воробья до кенгуру и дельфина… Какого только живья не было теперь в квартире! Верной помощницей брата стала сестренка. Она, деточка-семилеточка, как называл её дедушка Арсентий, ещё недавно боявшаяся обыкновенных дождевых червей, теперь спокойно играла с ужами, ежами, мышами. И лечила она не кукол и игрушечных зверюшек, а живых собак, кошек и подраненных птиц, которых к ней приносили со всего района.

— Дети, я не против ваших ветеринарных наклонностей, — жалобно говаривал папа, — но… — И он умоляюще смотрел на дедушку Арсентия.

А тот восторженно объяснял:

— Ванечка готовится к научному открытию! Ниночка ему прекрасно помогает!

— Да, да, всё это очень прекрасно, — уныло соглашалась мама, — но почему я боюсь ужей, ежей, мышей, а они меня нет? Весь дом называет нашу квартиру зверинцем.

— Зато со временем, — гордо вознеся указательный палец правой руки, отвечал дедушка Арсентий, — дом наш будет знаменит тем, что в нём жили и с детства занимались научной работой Иван Варфоломеевич Мотылёчек и его верная помощница и сестра Нина Варфоломеевна!

Но, как бы искренне и абсолютно глубоко ни верил дедушка Арсентий в научное будущее внука, он даже и приблизительно предполагать не мог, каким оно будет, вернее, какая сокровенная мечта овладеет Ванечкой ещё тогда, когда он и школу не окончит.

Началось всё с того, что однажды Ванечка разбудил ночью сестренку и спросил:

— Почему муха маленькая, а слон большой? Почему люди разного роста? Почему всё растёт?

— Мороженки не растут, — сквозь сон, не открывая глаз, ответила Ниночка, — конфеты не растут, у-у-у-уменьшаются… — она зевнула и продолжала крепко спать.

Дедушка Арсентий, тоже разбуженный внуком, на эти вопросы ответил так:

— Ночью спи, днём неустанно думай. Ты приближаешься к важной научной цели. Успехов тебе! — И он тихонечко, но с большим удовлетворением захрапел.

Мама приняла Ванечку за мышь и завизжала, и он еле-еле успокоил её, но расспрашивать не стал.

Папа выслушал его внимательно, даже присев на кровати, а отозвался следующим образом:

— Ищи ответы в выдающихся трудах замечательных деятелей науки. Продолжай образование. Прекращай возню с мышами и ужами, займись более сложными животными, а затем и человеком. Иди спать. — И сам заснул сидя, прислонившись к стене.

Утром обнаружилось, что никто не помнит о ночных разговорах с Ванечкой, но он-то всё запомнил: раздарил обитателей своего домашнего зверинца товарищам, школьным живым уголкам, записался в научную библиотеку и стал приносить оттуда книги стопку за стопкой. В квартире наступил покой, порядок и… стало скучновато. По настоянию родителей пришлось завести собаку, кошку и певчих птичек. Ими в основном занималась Ниночка, а Ванечка сидел над научными трудами, часто посещал лекции, регулярно занимался в кружках, где изучался растительный и животный мир.

И тут вдруг неожиданно и очень серьёзно заболела Ниночка, её сразу увезли в больницу. И хотя Ванечке не сказали, что болезнь сестренки смертельна, сердце его исстрадалось, он сам был словно больной — почти не спал, почти не ел, даже учиться стал неважно, всё время размышлял над тем, чем хотя бы отвлечь любимую сестренку от мук. Дважды в день он навещал её и всё спрашивал, чего бы она хотела.

Ниночка держалась мужественно, никто в больнице, даже ночные дежурные, не видел и не слышал, чтобы она плакала. И на вопросы брата она в ответ только слабо и виновато улыбалась и пожимала плечиками: дескать, чего мне ещё может быть надо, кроме здоровья. Но однажды она сказала, взяв брата за руку:

— Знаешь, Ванечка… Мне бы лошадку маленькую-маленькую.

— Так купим! — чуть ли не закричал Ванечка. — Я мигом!

— Нет, нет, не то, Ванечка… Мне бы маленькую, будто бы игрушечную, но живую, понимаешь, живую игрушку… чтобы я на ней детишечек катала… верхом… понимаешь, сколько радости-то было бы…

— Не бывает таких лошадок, Ниночка!

— Я знаю. А вот во сне часто вижу, что все игрушки живые. — В глазах Ниночки появился счастливый блеск. — Тигрёночек ростом с котёночка… Слоники хоботками помахивают… А в аквариуме китики плавают и фонтанчики пускают… Жирафик смотрит, как кенгурятки прыгают… Не заводные, Ванечка, а живые, настоящие, только очень маленькие… Ах, как интересно было бы детям играть… и болеть никто бы не вздумал, правда ведь?

Ниночка умерла, а Ивану долго ещё снились её сны о зверюшках-игрушках, а её мечта стала его мечтой, сокровенной и неотступной.

Когда он был студентом, товарищи и преподаватели относились к его сокровенной мечте с интересом, но как к заманчивой сказке, не имеющей ни практического, ни научного значения.

Когда же Иван Варфоломеевич рассказывал о Ниночкиной мечте уже коллегам-ученым, они при всем своем глубоком уважении к нему говорили почти одними и теми же словами:

— Конечно, конечно, детишкам… прелестно… фантастично… но… этакая мелкая фантастика.

Зато дети, заслышав о зверюшках-игрушках, не считали их мелкой фантастикой, а тут же превращались в зверюшек-игрушек и начинали, как это умеют делать только дети, самозабвеннейшую игру. И, глядя на них, Иван Варфоломеевич забывал, что в его сокровенную мечту, которую, подарила ему перед смертью Ниночка, никто не верил.

Нет, неправда! Один человек верил и безоговорочно! Может быть, вы сами догадались, уважаемые читатели, что этим человеком был, конечно же, дедушка Арсентий. Стал он уже очень стареньким, слабеньким, но как же они любили шутить с внуком, что дырок у него в голове не прибавилось! Дедушка Арсентий считал, что прожил свою жизнь достойно, и жалел лишь об одном: не увидит он результатов главного научного достижения внука — зверюшек-игрушек, выведенных при помощи эликсира

И даже когда дедушка Арсентий умер, вера его в успех сокровенной мечты внука всегда поддерживала Ивана Варфоломеевича, придавала немало новых сил. А воспоминания о сестренке заставляли его трудиться ещё напряженнее.

На письменном столе ученого стояло два портрета — дедушки Арсентия и Ниночки.

Началась война. Семья Ивана Варфоломеевича — родители, жена и маленький сын Серёжа — погибли под первой же бомбежкой, от дома остались одни развалины. Иван Варфоломеевич требовал, чтобы его отправили на фронт, но получил назначение в глубокий тыл — продолжать научную работу.

И хотя во время войны было, не до зверюшек-игрушек, Иван Варфоломеевич не забывал о своей сокровенной мечте и урывками, в память о сестренке Ниночке и сыне Серёженьке, что-то делал для создания эликсира

К началу нашего повествования, уважаемые читатели, неустанный многолетний труд ученого близился к завершению.

Иван Варфоломеевич жил один, был для своих лет довольно бодр и относительно здоров. Но нельзя, к сожалению, утверждать, что на душе у него было покойно и всем он был удовлетворен. До сих пор он почему-то не мог поверить в гибель сына Серёженьки, не мог забыть его, изредка даже перебирал в уме всевозможнейшие варианты, один фантастичнее другого, суть которых сводилась к тому, что Серёженька остался в живых. Это была не уверенность, не вера, а наислабейшая, но непреходящая малюсенькая надежда. Откуда она взялась? Что поддерживало её в душе? Почему она не покидала его?.. Иван Варфоломеевич не мог сказать об этом ничего определённого, но она — малюсенькая надежда на немыслимое — потихоньку тлела в душе и помогала жить и работать.

А тут вдруг последовали событие за событием, которые так или иначе воздействовали на ускорение труда Ивана Варфоломеевича над созданием эликсира

Однажды его навестил старый друг — генерал-лейтенант в отставке Илларион Венедиктович Самойлов — и начал возбуждённо рассказывать:

— Отправился я как-то погулять. Настроение у меня было замечательное. Я даже забыл — что со мной редко случается, — что нахожусь не на службе в армии, а в отставке. Тебе, Иванушка, этого не понять, ты человек сугубо штатский. Иду я по нашему двору и думаю, что ведь я воевал за то, чтобы жизнь была прекрасной. А прекрасной она может быть лишь только в том случае, когда все мальчишки и девчонки будут расти настоящими людьми — честными, добрыми, трудолюбивыми, умными, весёлыми, смелыми. За это я воевал, Иванушка! Ты согласен?

— Я согласен, Иллариоша, но ты сначала присядь за стол, — пригласил Иван Варфоломеевич, — вот тебе чаёк, печенье. И спокойно, понимаешь, спокойно рассказывай, что это тебя так растревожило?

— История довольно длинная, но тебе придётся её выслушать! Представляешь, иду я в тот оказавшийся впоследствии ужасным день, а на душе у меня, как говорится, птички поют, оч-чень радостно распевают. Я ведь переменил квартиру, никто меня в доме не знает. Для всех я — просто обыкновенный старичок-пенсионерик. Значит, надо мне для начала с кем-нибудь познакомиться. Оглядываюсь я по сторонам и вдруг вижу… Нет, ты даже вообразить не можешь, какую мерзость я увидел! Я…

— Приказываю тебе, старый вояка, успокоиться! — строго остановил его Иван Варфоломеевич. — В твоем возрасте…

— В моем возрасте некогда успокаиваться! — грозно перебил его Илларион Венедиктович. — И, пожалуйста, не прерывай меня!.. Представь себе такую отвратительную картину. Привезли во двор огромную кучу песка, чтобы было где играть малышам. Ведь их страсть к песку общеизвестна. И вот четверо оболтусов-лоботрясов, или, точнее, четверо малолетних негодяев младшего школьного возраста, вырыли в песке яму. И знаешь, чем они развлекались?

— Если ты не перестанешь трястись… — сердито произнес Иван Варфоломеевич, — я не стану тебя слушать!

— Если ты не прекратишь перебивание, я уйду и найду более внимательного друга!

— Попей хотя бы чаю, — попросил Иван Варфоломеевич, — и больше перебиваний не будет.

Илларион Венедиктович большими глотками выпил уже тёплый чай и продолжал чуть-чуть-чуть спокойнее:

— Негодяи младшего школьного возраста развлекались так. Берёт один из них чёрного котёночка, бросает его в яму, и все вчетвером закидывают этого хвостатого младенчика песком! Котёночек выкарабкивается из-под песка, пищит, а четверо истязателей начинают всё сначала и при этом вопиющем негодяйстве оч-чень громко хо-хо-чут! Ну, как прикажешь квалифицировать их действия?

— Дураки они, по-моему, и действительно несовершеннолетние негодяи.

— А что я должен был делать? Пристыдить? Подзатыльник дать? Толку-то от — этого всё равно никакого, раз их такими воспитали!.. А они вчетвером продолжают измываться над бедным котёночком.

|

|

|

И я крикнул оболтусам-лоботрясам: «Прекратите издевательство!» А они на меня — ноль внимания, фунт презрения! И я потихоньку стал, подходить к ним всё ближе и ближе, прикидывая, у кого из четырех уши длиннее, чтобы удобнее ухватить было и надежнее! Но один из оболтусов-лоботрясов заметил меня и нагло, этак нахально-спокойненько объяснил: «Котёнок-то наш, дедушка, что хотим, то с ним и делаем». — «Мы его тренируем!» — с хахаканьем добавил второй. «Молчать! — приказал я, услышав такие потрясающие гадкие глупости или глупые гадости. — Смирно! — И схватил одного из негодяев за ухо, так крепко и умело схватил, что тот завизжал. — Не вздумай вырываться! — предупредил я. — Совсем ухо оторву, если хоть пошевелишься!» Приятели его, истязатели, конечно, врассыпную. «Ой, дедушка, отпустите! Ой, больно-то как!» — «А котёночку, по-твоему, как было? Оч-чень приятно, да?» — «Так ведь он — ой! — котёночек — ой! — а я — ой! — человек! Ой-ой-ой!!!» Пожалел я его, отпустил ухо, взял за резинку трусов: если и вырвется, то придётся ему в неприличном виде бежать. «Звать тебя, хулиган, как?» — «Федька». — «Что мне с тобой делать прикажешь?» — «Отпустить, конечно». — «Хитрый какой. А кто за ваши безобразные действия отвечать будет? Кому из вас в голову ударило бедное животное мучить?» — «Мы не мучили, мы играли». Короче говоря, Федька ничегошеньки не разумел в своем безобразнейшем поведении, оказался болван болваном. Ну, попытался я ему внушить, что он гражданин великой державы, будущий солдат нашей непобедимой армии. «Фёдор, — говорил я ему, — мы ведь не против, чтобы ты бегал, даже дрался, когда обстоятельства потребуют, до одури гонял мяч, глупости всякие вытворял по мере надобности… Но ведь с детства, Фёдор, надо хоть немножечко о будущем думать! Ведь страна надеется на вас! На каждого из вас! Родине одинаково дорог каждый мальчишка и каждая девчонка!». А Федька этак старательно в носу ковыряет всеми пальцами подряд, даже большими. «Чего ты там ищешь?» — возмутился я, почувствовав, что говорю с ним абсолютно напрасно. «Где чего ищу?» — «Да в носу!» — «Это у меня привычка такая, — с достоинством, понимаешь ли, объяснил Федька и прямо-таки с гордостью добавил: — Меня из-за этого даже из класса выгоняют с уроков». — «Неужели отвыкнуть не можешь?» — «А зачем? Интересно это, да и время быстрее проходит». — «Ну вот о чём ты сейчас думаешь? — в полнейшем бессилии и в такой же растерянности спросил я. — После того, что я тебе сказал?» — «О пирожках! — Федька неимоверно оживился. — Мамка пирожки стряпает. Вот я и жду. Только долго ещё. Папка мамку копухой зовет. Она медленно всё делает»… И знаешь, Иванушка, ушёл я от этого Федьки с таким ощущением, будто он меня побил, морально меня избил!

— Преувеличиваешь, дружище, — сочувственно, но с укором ответил Иван Варфоломеевич. — Конечно, федек таких немало. И нормальных людей из них, как правило, не вырастает. Настоящих — тем более.

— Тебя это не беспокоит?

— Странный, даже обидный вопрос для человека, который знает меня так много лет!

— Прости. Ну, а можем мы что-нибудь сделать, чтобы содействовать превращению таких федек в хороших людей?

— Не сомневаюсь! — тут вдруг разволновался Иван Варфоломеевич. — Я, старина, завтра лечу за границу. На форум сторонников мира. Мне там предстоит выступать. Как вернусь, встретимся. Я близок к завершению работы над эликсиром

— Помню, помню! — с восторгом вырвалось у Иллариона Венедиктовича. — А у меня есть идея, оч-чень связанная с твоим изобретением! Понимаешь, — почти кричал он в лицо почти обескураженного друга, — дважды ко мне во сне являлась Смерть, фашистка подлая, и требовала, чтобы я ничего не делал доброго для людей, особенно детей! Эта негодяйка уверяла, что человечество может добиться запрещения всех существующих видов оружия, и тогда вспыхнет война за умы и сердца людей, особенно детей! Тут ведь врагам нашим и пригодятся федьки с его приятелями-истязателями! Вот я и решил оставшуюся жизнь посвятить детям. Мои-то уже взрослые, и пожаловаться я на них не могу.

— Мне Гордеюшка звонил, — сообщил Иван Варфоломеевич, — просил о встрече. Вот вернусь, сразу соберемся.

Расстались друзья радостные, взволнованные и чуть растревоженные.

А вот за границей с Иваном Варфоломеевичем произошли события, которые круто изменили его жизнь.

Бывая в различных странах, Иван Варфоломеевич, несмотря на огромную занятость, всегда находил время побывать в магазинах детских игрушек. И заметил он ошеломившую его сначала деталь: в какой-нибудь западной стране на каком-нибудь совещании или переговорах взрослые дяди и влиятельные персоны этого государства с трибун уверяли, что они всей душой за мир на земле, что и не думают воевать, что дети их растут для мирной жизни. А полки и витрины детских магазинов были заполнены всевозможнейшими военными игрушками. И это были действующие игрушки, их даже игрушками-то можно было считать лишь условно. Это были маленькие модели современного оружия! Создавалось впечатление, что такие магазины всё приготовили для проведения детских маневров под кодовым названием «Сегодня играем — завтра воюем!». Да, да, детей с малых лет готовили воевать! Не лошадки, уточки, слоники, мишки и бегемотики им предлагались, а оружие, пока, правда, игрушечное, но почти настоящее!

И теперь вот, прибыв в страну, которая уверяла весь мир, что миролюбивей её нет никакого другого государства, на свете, а военной угрозы можно ожидать только со стороны нашей державы, Иван Варфоломеевич зашёл в магазин детских игрушек и увидел знакомейшую картину. Если бы все продаваемые здесь игрушки раздать детям, разделить их на две армии и отдать приказ начать войну, дети, по крайней мере, глаза бы друг другу из разного рода оружия повыбивали и синяков бы друг другу наставили игрушечными бомбами и снарядами.

На ломаном, но достаточно понятном иностранном языке Иван Варфоломеевич, не сдерживая возмущения, поинтересовался у продавца: почему именно такие и только такие игрушки предлагаются здесь маленьким покупателям?

Продавец, тучный, огромный, с совершенно лысым круглым черепом, с пустым взглядом глубоко сидящих глаз, поморщился, будто лизнул лимон, потом его всего передёрнуло, и он просипел:

— Стремление играть в войну — в природе ребёнка. А разве вы не готовите ваших детей к войне? Разве ваши дети не любят убивать хотя бы понарошку?

Разгневанный Иван Варфоломеевич совсем забыл все слова иностранного языка, вспомнил только одно и повторил его несколько раз:

— Нет, нет, нет! — И заговорил на своем родном языке, забыв, что его не поймут: — Мы хотим, чтобы наши дети не знали, что такое война! Мы готовимся только защищаться! А государство, вернее, правители государства, которое производит столько и таких, с позволения сказать, игрушек, не может хотеть мира! — И, потеряв всякую сдержанность, он в сердцах ударил по… стеклу, накрывающему прилавок.

Звякнуло стекло, он увидел на осколках кровь, услышал крики:

— Полиция! Полиция! Полиция!

Продавец что-то громко и зло кричал, а Иван Варфоломеевич, не понимая ни слова, пытался завязать порез на руке носовым платком. Честно говоря, уважаемые читатели, такое с ним случилось впервые, и сейчас он просто никак не мог сообразить, что же с ним стряслось, и думал о том, как бы кровь не попала на костюм: второго у него с собой не было.

Тут рядом с ним оказались двое полицейских и однорукий субъект в штатском и с чёрной повязкой-кругляшком на правом глазу.

Иван Варфоломеевич предъявил удостоверение, и пока однорукий и одноглазый внимательно изучал его, ученый бормотал по-русски и по-иностранному:

— Прошу извинить меня… нервы… я готов заплатить…

Полицейские стояли неподвижно как истуканы, глаза их ничего не выражали, однорукий и одноглазый что-то приказал им, жестом повелел продавцу молчать и спросил Ивана Варфоломеевича на чистейшем русском языке:

— Что здесь произошло, господин профессор? — И он опять жестом заставил продавца не раскрывать рта. — У вас есть какие-нибудь претензии?

— Нет, нет, нет!

Тогда однорукий и одноглазый отпустил полицейских, сказал продавцу на иностранном языке, но пришедший в себя ученый всё понял:

— Господин ученый приносит свои глубокие извинения, готов возместить причиненный вашему магазину материальный ущерб. — И быстро вышел.

Продавец, кривя толстенные бескровные губы в язвительнейшей усмешке, спросил ехидно:

— Не пожелает ли господин профессор приобрести одну из новинок, которыми с удовольствием играют НАШИ дети; и убедиться в том, что она понравится и ВАШИМ детям?

Иван Варфоломеевич взял квитанцию, увидел на ней довольно крупную сумму, кашлянул от возмущения, расплатился и, не ответив, вышел на улицу. Он разыскал поблизости аптеку, попросил сделать перевязку, на всякий случай купил успокоительных таблеток, тут же две принял и долго бродил по городу, размышляя о случившемся и обдумывая давно уже готовую речь, с которой ему предстояло выступить вечером на форуме сторонников мира.

Ко времени выхода из отеля он был уже достаточно собран, почти спокоен. А когда ему предложили слово, он, направляясь к трибуне, сначала с недоумением, а затем и с удовлетворением отметил, что не волнуется, как обычно в подобных случаях. Видимо, всё волнение он истратил там, в магазине детских игрушек. Но это отсутствие волнения не было равнодушием. Просто им овладела высшая степень сосредоточенности, сознание ответственности за каждое слово.

Иван Варфоломеевич знал, что врагов речами, даже самыми умными, самыми сердечными, самыми справедливыми, самыми доброжелательными, ни на йоту не переубедишь. Тот, кто хочет воевать, будет заниматься этим жестоким, бесчеловечным и грязным делом. Но зато можно, нужно и необходимо, чтобы все честные люди нашей планеты знали, что есть на свете несокрушимые и необозримые силы, способные не только не испугаться наистрашнейшего агрессора, но и заставить его забыть о возможности даже втайне мечтать о войнах. И чем больше людей на планете будут верить в силы мира, тем хуже придётся воякам.

Иван Варфоломеевич словно и не заметил, что уже произносит речь. Приведу из неё лишь ту часть, которая имеет непосредственное отношение к нашему повествованию, и с вашего позволения, уважаемые читатели, изложу для краткости мысли ученого своими словами.

Итак, враги мира страшны, помимо всего прочего, ещё и тем, что уничтожают детей страшными, изуверскими способами, лишают их детства — самой прекрасной поры жизни. Поэтому одна из главнейших и благороднейших задач борцов за мир — борьба за счастье детей, за то, чтобы детство каждого ребёнка на планете было замечательным. Враги мира — это в первую очередь враги детей, — своих и наших. Обратите внимание: мы должны беспокоиться и о детях врагов мира, искать возможность доказать им, что детство бывает не только головорезным и жестоким, а светлым и добрым. Да здравствуют дети всей планеты — её будущая и её великая, ничем не заменимая надежда!

Речь Ивана Варфоломеевича не просто имела огромный успех, а произвела на слушателей сильное сердечное впечатление. Вот тогда-то он и разволновался самым серьёзным образом и едва сдержал себя, чтобы не рассказать о своей сокровенной мечте — создании живых зверюшек-игрушек, о том, что эта мечта близка к исполнению. Не рассказал он и о происшествии в здешнем магазине детских игрушек, с которыми можно проводить маневры под названием «Сегодня играем — завтра воюем!».

Но и того, что он сказал, оказалось достаточно, чтобы враги всполошились, взбеленились, ещё больше озверели. Доказательства этого он получил уже вечером.

В номере Иван Варфоломеевич налил чай из термоса, включил телевизор и увидел на экране… себя! Голос его звучал глухо, как бы в отдалении, голос переводчика — громко и четко. Иван Варфоломеевич, хотя и не очень владел иностранным языком, но с удовлетворением отметил, что мысли его передаются правильно, и мысли эти, не будем зря скромничать, звучат убедительно, современно и даже своевременно. Он ещё раз порадовался тому, как душевно и восторженно принимал его зал, но когда на экране появился следующий оратор, Иван Варфоломеевич долго не мог понять, почему у него от возмущения задрожали руки, сердце захлестнула боль, и он бросился к телевизору словно не для того, чтобы выключить, а — разбить!!! Ведь из речи убрали самое главное — ту часть, где Иван Варфоломеевич говорил о судьбах детей всей планеты как о её будущем и её великой, ничем не заменимой надежде!

Зачем это сделали?

Совершенно ясно, зачем: а вдруг вздрогнут сердца хотя бы матерей и бабушек наших врагов или даже отцов и дедушек? Вдруг им возмечтается, чтобы сын и внук готовился не к службе вояки-убийцы, а собирался бы, например, стать врачом, токарем, учителем или инженером?

Желая хоть сколько-нибудь успокоиться, Иван Варфоломеевич сел полистать вечерние газеты, которые любезно, как он сначала решил, кто-то из персонала отеля положил на стол в его отсутствие.

И на первой же странице первой же газеты, которую он взял, Иван Варфоломеевич опять увидел… себя! Он стоял в магазине детских игрушек с поднятым вверх кулаком, широко раскрытым ртом!

Подпись под снимком сообщала, что советский ученый Мотилетшник (так звучала его фамилия на иностранном языке) возмущается, что в магазине нет детских игрушек типа «Хиросима» или «Нагасаки»! И тут же было напечатано крупными буквами:

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ФИРМА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК

«МЕМЕНТО МОРИ!»

(«ПОМНИ О СМЕРТИ!»)

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИСТУПИТ

К ИСПОЛНЕНИЮ ПРОСЬБЫ ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО-ВЫПУСКУ ДЕТСКИХ НАСТОЛЬНЫХ ИГР «ХИРОСИМА» И «НАГАСАКИ»!

Не успел обескураженный и, скажем прямо, уважаемые читатели, напуганный (а вдруг кто-то и поверит этой несусветнейшей клевете, и его речь на форуме сторонников мира окажется бесполезной!) Иван Варфоломеевич прилечь, чтобы хоть отдышаться, унять дрожь в руках, как раздался настойчивый и требовательный стук в дверь.

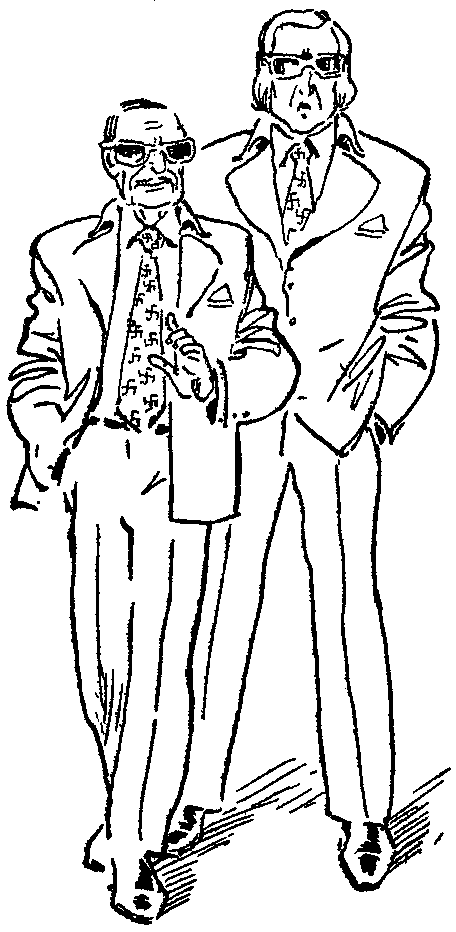

На приглашение войти, которое хозяин номера произнес совершенно машинально, вошли двое мужчин в одинаковых ультракоричневых костюмах, чёрных рубашках, повязанных белыми галстуками, усеянными малюсенькими фашистскими свастичками.

|

Один из вошедших, седой, невысокого роста, был в огромных очках кровавого цвета; второй — высокий, широкоплечий, русоголовый, в очках с зеркальными стеклами, в которых во время последующего разговора отражались два маленьких Ивана Варфоломеевича.

А он никак не мог определить, почему ему сразу стало страшно, в душе тут же возникло предчувствие беды, но, быстро совладав с собой, он предложил незнакомцам присесть, извинился, что вынужден принять лекарство, — проглотил успокоительные таблетки. Неведомый страх постепенно исчезал, а недоброе предчувствие оставалось.

— Извините, многоуважаемый господин профессор, за внезапное вторжение, — сказал седой в очках кровавого цвета на русском языке с чуть заметным иностранным акцентом, — и разрешите представиться. Мое имя Прэ Зидент, а это мой молодой, относительно, конечно, коллега Серж фон Ллойд. Мы знаем, что вы устали, не очень здоровы: брали в аптеке успокоительные таблетки, понервничали в магазине детских игрушек и так далее и тому подобное. Постараемся не долго вас утомлять. По-русски мы говорим оба, и это значительно облегчит нашу нелегкую беседу.

Надо ли говорить, уважаемые читатели, что слова Прэ Зидента всполошили и без того растревоженного Ивана Варфоломеевича? Но он сделал вид, что его ничего не смутило, и сказал, сколько ни сдерживался, недружелюбным тоном:

— Да, я устал, плохо себя чувствую и совершенно не расположен к разговорам с незнакомыми людьми. Прошу покороче. Чем могу служить?

— О! О! О! — понимающе воскликнул Прэ Зидент и долго, задумчиво, с сожалением кивал головой. — Искренне соболезнуем вам, но разговор наш имеет в первую очередь огромное, может быть, решающее для всей вашей жизни значение.

Серж снял очки с зеркальными стеклами, в которых до этого отражались два маленьких Ивана Варфоломеевича, и пронзительно, изучающе разглядывал его, и под этим взглядом ученому становилось всё более не по себе. Серж водрузил очки на место, и Иван Варфоломеевич опять не мог оторваться от своих маленьких отражений в зеркальных очках.

— Мы имеем сведения о прискорбном случае с вами в магазине детских игрушек фирмы «Мементо мори!», — неторопливо заговорил Прэ Зидент, — что в переводе с латинского на ваш язык означает…

— Знаю, знаю! — раздражённо перебил Иван Варфоломеевич. — Помни о смерти! Довольно странное название для фирмы по производству детских игрушек! Правда, если учесть, какие— игрушки предлагает эта фирма… Кстати! — он показал, Прэ Зиденту на снимок в газете. — Читали? Может быть, вы имеете отношение к этой подлой клевете?

— Некоторое, — скромно ответил Прэ Зидент и оживлённо начал объяснять: — По-вашему — подлая клевета, а по-нашему — отличная реклама и для вас, досточтимый профессор, и для фирмы. Минуточку! — Жестом, в котором, явно проскользнула повелительность, он предложил ученому сесть. — Сейчас вы всё узнаете. И я не завидую вам, так уж слишком горячо заботящемуся о судьбах чужих детей! Позвольте полюбопытствовать, глубокоуважаемый господин профессор, а где ваши собственные дети?

Тут Серж опять снял зеркальные очки, Иван Варфоломеевич перестал в них отражаться, и от этого ему словно бы стало чуточку легче, хотя недоброе предчувствие давило на сердце. Беспокоил его и холодный, пристальный взгляд Сержа.

— Моя семья погибла, — глухо ответил Иван Варфоломеевич, — под первой же бомбежкой, во время войны. А второй семьи я не завел. Да какое вам дело до меня?

Прэ Зидент подчеркнуто сочувственно покачал головой, задумчиво помолчал, переглянулся с Сержем и тоном приказа посоветовал:

— Примите на всякий случай ещё успокоительных таблеток.

— Это шантаж, — слабым голосом выговорил Иван Варфоломеевич. — Я сейчас же позвоню в наше посольство.

— Не имеет, смысла, — Прэ Зидент криво усмехнулся. — Мы пришли не шантажировать вас, дорогой господин профессор, а помочь вам, доставить вам необычайную радость. Примите, примите таблетки, сейчас вам будет очень и очень тяжело, но — повторяю! — не по нашей вине. Мы желаем вам только добра.

Покорный, весь обессиленный, обмякший от какого-то гнетущего предчувствия, ощущения приближающейся беды, Иван Варфоломеевич запил таблетки, держа стакан обеими руками.

— Слушаю вас, — хрипло сказал он, машинально ощупал голову, и эти привычные движения словно прибавили ему сил, он мысленно приказал себе: «Ты находишься в чужой стране, тебе уже сделали две гнусности, перед тобой настоящие враги, будь любезен вести себя достойно!» И он уже не попросил, а властно напомнил: — Слушаю вас. Да, я старик, да, я слаб, но не пытайтесь больше запугивать меня. Выкладывайте, что там у вас, с какой гадостью вы явились.

Прэ Задент неторопливым движением снял очки со стеклами кровавого цвета, и за ними оказались большие, навыкате коричневые глаза с мрачнейшим взглядом. Он произнес чересчур уж скорбным голосом:

— Ваши родители и жена погибли. Вечная им память. Поверьте, глубокоуважаемый…

— Не паясничайте! — с презрением перебил Иван Варфоломеевич. — Я не нуждаюсь в вашем да ещё поддельном сочувствии. У меня погиб и сын… — голос его непроизвольно задрожал. — Серёженька…

— Серж! — громко и даже грубо позвал Прэ Зидент. — Подойди к своему отцу.

Иван Варфоломеевич тяжело поднялся навстречу подходившему к нему Сержу и, падая, успел увидеть, как в зеркальных очках пошатнулись два маленьких Ивана Варфоломеевича.

(support [a t] reallib.org)