"Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство" - читать интересную книгу автора (Давыдычев Лев Иванович)

Глава под номером СЕМЬ и под названием «Генерал-лейтенант Самойлов возвращается в детство, или Роль случайностей в жизни человека»

|

Вам, верно, приходилось замечать, уважаемые читатели, что иногда, а может, и довольно часто, случайности в жизни человека играют достаточно огромную роль.

И в нашем повествовании, особенно в данной главе, будет несколько случайностей, и некоторые из них самым коренным образом изменят ход событий или ускорят его.

Вот, казалось бы, какую можно найти связь между малосольными огурчиками и возвращением генерал-лейтенанта в отставке Иллариона Венедиктовича Самойлова в детство?

А случилось именно так. Кроме необыкновенной любви к мороженому Илларион Венедиктович испытывал ещё одну гастрономическую страсть — он обожал малосольные огурчики. Он приготовлял их сам, то есть сам выбирал их на рынке, долго и придирчиво выбирал, затем с такой же тщательностью выбирал разные специи — чеснок, укроп, смородиновый лист. А дома начиналось священнодействие. Сначала приготовлялся рассол, в него каждый огурчик укладывался отдельно, вымытый, осмотренный со всех сторон и обласканный…

Огурчики получались превосходными по вкусу, необыкновенными по запаху, и Илларион Венедиктович, которому врачи давно запретили употреблять в пищу много соли, только тут иногда и отводил душу.

И в этот знаменательнейший в его жизни день, когда сама судьба просто заставила его сделать первый шаг к возвращению в детство, Илларион Венедиктович за обедом как-то уж очень особенно увлекся замечательными огурчиками, оправдывая себя тем, что засол получился на редкость удачным…. И ещё одна немаловажная деталь: врачи ограничили Иллариона Венедиктовича и в употреблении жидкости, то есть ему нельзя было много пить даже обыкновенного чая. Поэтому после обеда он и обошёлся одним стаканом, вымыл посуду, прибрал на кухне и отправился, как вчера договорился с друзьями, в лабораторию Ивана Варфоломеевича.

А тот, подведя с сотрудниками итоги работы над эликсиром

Вот тут-то и случилась совершенно случайная случайность (не имеющая ПОКА никакого отношения к малосольным огурчикам Иллариона Венедиктовича). Первую порцию эликсира

Иван Варфоломеевич что-то замешкался, потом вдруг засуетился, разволновался, потому что всё его существо было переполнено радостью и каким-то неясным беспокойством, и, чтобы успокоиться к приходу друзей, занялся скучнейшей, но требующей сосредоточенности работой — проверкой расчетов.

В это время и пришёл изнывающий от жажды Илларион Венедиктович, и в это же время Ивана Варфоломеевича вызвал к себе директор института для небольшого, но важного и срочного разговора.

Увидев мензурку, похожую на обыкновенный стакан (наполненную эликсиром

Вернулся чем-то явно недовольный или озабоченный Иван Варфоломеевич, следом за ним явился тоже чем-то явно недовольный или озабоченный Гордей Васильевич с огромным роскошным букетом цветов, и пока они с Илларионом Венедиктовичем ставили цветы в кувшин, хозяин лаборатории перелил эликсир

Случилась в высшей степени случайная случайность: генерал-лейтенант в отставке Самойлов Илларион Венедиктович первым принял солидную дозу эликсира

И внешне и по вкусу эликсир напоминал обыкновенную воду,[7] воздействие его на живой организм, тем более, организм человека, было никому неизвестно, даже Ивану Варфоломеевичу.

— Так вот, друзья мои, — озабоченно проговорил он, — вам-то я могу сообщить по секрету: принято решение пока результаты моей работы не оглашать. А жаль. Завтра мы приступаем к решающим опытам.

— Разумное, справедливое решение, — с заметной радостью одобрил Гордей Васильевич. — Ты ведь и сам ещё не понимаешь всего значения своего открытия. Границы его применения…

— Нет, нет, я понимаю, Гордеюшка, — печально перебил Иван Варфоломеевич. — Конечно, мышами и морскими свинками мы не ограничимся. Мне просто не терпится подарить детям необыкновеннейшую радость!

— Есть предложение, — весело вступил в разговор Илларион Венедиктович. — Хотя мы и пришли, старина, поздравить тебя с успехом, но главное-то в чем? С возвращением сына тебя поздравляем! И расскажи нам об этом поподробнее.

— Пожалуйста, пожалуйста, друзья мои! — сразу оживился Иван Варфоломеевич. — Расскажу самым наиподробнейшим образом и с удовольствием! Вот только соображу, с чего начать.

— А я ведь его немножечко-то помню, правда, совсем-совсем немножечко, — задумчиво произнес Гордей Васильевич. — На коленях он у меня сиживал. В деревне, на даче, мы с ним купались и рыбачили… Но сколько лет прошло! Слушаем тебя, Иванушка, — он посерьёзнел, даже посуровел, — начинай.

Иван Варфоломеевич самым наиподробнейшим образом поведал обо всём том, о чём вы, уважаемые читатели, знаете. Рассказал он и о вчерашнем вечере, когда радость так рано свалила его в постель, о том, как он великолепно выспался, как замечательно они с Серёженькой сегодня позавтракали.

— Вот когда он в аэропорту медленно встал на колени, — заканчивал Иван Варфоломеевич, растроганный до умиления, скрыть которого и не пытался, — и долгим поцелуем приник к траве на родной земле, я, простите меня, старика, едва не расплакался.

В ответ ему было молчание, долгое, непонятное и достаточно неприятное.

— Вы что? — удивился и обиделся Иван Варфоломеевич. — Вы чего молчите? Конечно, история необычная, для равнодушного человека даже неправдоподобная, но вы-то, мои друзья… неужели сердца ваши не подсказывают вам…

— Сердце мое полно боли за тебя, — глухо отозвался Гордей Васильевич. — Радость твоя, милый ты мой Иванушка, святая. Обрел сына… — И он опять замолчал с низко опущенной головой.

— Но почему вы… — Видно было, что обескураженный Иван Варфоломеевич начинает сердиться, вернее, нервничать. — Почему сердце твоё болит за меня, а не радуется?! Говорите прямо! — прикрикнул он. — Что вы от меня таите? Оба! Будто вы что-то задумали! Неужели вы полагаете, что иностранному агенту разрешили вернуться только потому, что он мой сын? Что попросту пожалели меня? Да?

— Ты сначала успокойся, — ласково, но настойчиво попросил Илларион Венедиктович. — Мы собрались, чтобы побеседовать неторопливо, обстоятельно, откровенно, как и подобает старым друзьям, и всесторонне обсудить важные для всех нас вопросы. А ты, извини, сразу и распетушился. История с твоим сыном, конечно, и необычная, и удивительная, но мало ли чего в нашей жизни не бывает!

— Вот именно, вот именно… — пробурчал несколько успокоившийся Иван Варфоломеевич, но тут же вскочил. — Я верю, слышите вы, оба! Верю, что родина благотворно воздействует на Серёженьку! Не может быть, слышите вы, оба, не может быть, чтобы из его души вытравили всё русское, всё, всё, если хотите, советское! Пусть он попал туда несмышлёным мальчуганчиком, пусть из него пытались воспитать фашиста, но когда он поживёт у нас, поживёт со мной, наконец, с вами, старые ворчуны, пообщается… Ведь кровь-то у него моя и его матери. Ну, а как бы вы на моем месте поступили? Отказали бы ему, да? Дескать, хоть ты и мой сын, но…

— Такой, прости, маразматической глупости нам и в головы прийти не могло! — не перебил, а прямо-таки обрезал друга Гордей Васильевич. — Ты всё сделал абсолютно правильно. Но мы тебе, Иванушка, и слова толком сказать не успели, а ты нас уже вовсю обвиняешь, да ещё неизвестно, в чем!

— Так говорите! А не играйте в молчанку!

Гордей Васильевич, тяжко и громко вздохнув, переглянулся с насупившимся Илларионом Венедиктовичем и неторопливо, подчеркнуто неторопливо, сдерживая себя, и всё-таки с очень сильным волнением начал:

— Болеем мы за тебя, Иванушка, серьёзно, особенно я. Вопрос о твоем сыне, как о бывшем иностранном агенте, нас не касается. Для этого есть соответствующие организации. Им прошлое Сержа…

— Се-рё-жи!!!

— Прости, Серёжи. Так вот, его прошлое достаточно известно, а мы…

— Да он и сам ничего скрывать не собирается! Если бы вы, особенно ты, Гордей, видел, как он медленно опустился на колени… Впрочем, я не намерен вас уговаривать. В конце концов вы просто обязаны поддержать меня! Сегодня вы, слышите вы, оба у меня в гостях! У нас с Серёженькой в гостях! — совсем нервно крикнул Иван Варфоломеевич. — И только попробуйте отказаться!

— Благодарим за приглашение, обязательно будем, — негромко и мягко сказал Илларион Венедиктович. — Только никак не возьму в толк: чего ты действительно петушишься?

— Неужели вы не понимаете, что своим недоверием к моему сыну вы до глубины души оскорбляете не только его, но и меня?!

— Балда ты после этого, прости, — громко, но почти ласково проговорил Гордей Васильевич. — Честное слово, обыкновенная балда.

— А вы кто?

— А мы верные друзья балды, — весело ответил Илларион Венедиктович и сразу серьёзно продолжил: — Шутки шутками, но какие мы, извини, к черту, друзья, если не способны быть откровенными до конца и не обижаться, учти, на эту откровенность! Будь любезен беседовать с нами без петушения. Пойми, мы всей душой разделяем твои радости — и научную, и отцовскую тем более.

— Мы не видели тебя таким счастливым никогда, — поддержал Гордей Васильевич. — Но и таким петушиным мы вообще тебя не могли представить. Короче: радуйся, раскисай от счастья и отцовского, и научного. Однако не забывай, какое в твоих руках изобретение.

— Зверюшки-игрушки, — недоуменно и растерянно проговорил Иван Варфоломеевич. — Детская радость…

И в наступившей, теперь уже настороженной и даже тревожной, тишине голос Гордея Васильевича прозвучал грозным предупреждением:

— У тебя не возникало мысли, что твой эликсир может быть использован на человеке?

— Мелькала, мелькала такая мысль, — совсем растерянно признался Иван Варфоломеевич. — Но именно мелькала, так сказать, мгновенно промелькивала, не более. Но серьёзно развивать эту идею я не намерен. Слишком уж фантастично. Да и к чему? Какое практическое значение может иметь реализация этой идеи? И почему именно ты задумался о ней? Сделай одолжение, объясни!

— Во-первых, не мне одному такая идея пришла на ум. Во-вторых, если она пришла на ум хотя бы одному, то обязательно ещё кого-нибудь заинтересует. Вот Иллариоша уже собирается испробовать твоё изобретение на себе.

— Ерунда какая…

— Пусть. Пока это выглядит сказочно, но заманчиво. С помощью твоего эликсира Иллариоша вознамерился снова стать маленьким, вернуться то есть в детство, и перевоспитывать современных потомчиков. Вот тебе один из вариантов применения твоего эликсира.

Иван Варфоломеевич, сколько ни сдерживался, но как-то смешно прохихикал и спросил:

— Это правда, Иллариоша?

— Я не хотел бы говорить об этом с этаким, прости, хихиканьем, — рассердился Илларион Венедиктович. — И не уполномочивал уважаемого ученого выступать от моего имени, Я надеюсь, Иван, обсудить с тобой мое намерение совершенно серьёзно.

— Ну… обсудить, конечно, можно, но… — Иван Варфоломеевич улыбнулся невольно и с нотками явного удовлетворения в голосе продолжил: — Друзья мои, вы заблуждаетесь. Своих зверюшек-игрушек я противопоставляю зарубежным игрушкам-пушкам. Я верю, что помогу детям стать счастливее. Но… но… — он беспомощно развёл руками. — Но если найдутся злые умы, бесчеловечные и жестокие…

— Найдутся, найдутся! Если уже не нашлись! — резко перебил Гордей Васильевич. — Не изволь сомневаться!

И опять наступило молчание, на сей раз какое-то неопределённое, но с ощутимой напряженностью. Все трое старались придать своим лицам этакое невыразительное выражение, и каждый будто бы сосредоточенно чем-нибудь занимался. Иван Варфоломеевич поправлял цветы в кувшине. Илларион Венедиктович перешнуровывал ботинки. Гордей Васильевич безуспешно пытался вертикально установить карандаш на столе и первым нарушил сверхтягостное молчание, которое казалось уже длящимся бесконечно:

— Вот мы и высказались. Почти. Будем надеяться, что не поссорились.

— А я не намерен расставаться в таком вот настроении, — резко сказал Илларион Венедиктович. — Тем более, вечером мы встречаемся. Не будем же мы при Сергее Ивановиче сидеть этакими надутыми индюками. Итак, до вечера!

Он встал, а Гордей Васильевич сидел хмурый, суровый и бормотал:

— До вечера, до вечера… Это само собой… Но сейчас я всё-таки обязан… Иванушка, друг мой милый, дорогой мой друг… будь готов со всему. Чует мое сердце что-то недоброе, болит оно за тебя. И какой же я друг, если скрою от тебя свою тревогу! Будь начеку, Иванушка! Что-то грозит тебе!

— Чего ты от меня хочешь? — спросил Иван Варфоломеевич раздражённо, помолчал и ещё спросил, но уже устало: — Что ты всё вокруг да около?

— Этого словами не передать, — глухо ответил Гордей Васильевич. — Я только предчувствую. Ты стал какой-то беззаботный, что ли. Будто забыл, в какое время мы живем, что происходит в мире.

— А мне надоели твои общие фразы! Чего тебе от меня надо — конкретно?.. Серёжу, Серёжу моего ты хочешь опорочить! Не вина, а беда моего мальчика, что у него так сложилась судьба! — почти выкрикивал Иван Варфоломеевич. — А я выполню свой долг до конца! В этом ты позволил себе усомниться?

— Ус-по-кой-ся, — четко и раздельно произнес Илларион Венедиктович. — Тебе не сказали ровным счётом ничего обидного, а ты… Даже если недобрые предчувствия и обманывают Гордеюшку, он же в этом нисколечко не виноват.

И опять наступило молчание, теперь уже очень тягостное, даже мучительное. И никто не пытался делать никакого вида, сидели неподвижно, уставясь глазами в пол. Если попробовать определить, кому из троих было тягостнее, даже мучительнее, то вряд ли это получится. Народная мудрость гласит: у каждого своя печаль, то есть хорошему человеку нисколько не легче от того, что горе другого человека больше. Но если Иван Варфоломеевич, несмотря ни на что, всё-таки был в глубине души счастлив, а Илларион Венедиктович всё-таки собирался осуществить свою идею — вернуться в детство и тем самым нанести удар Смерти-фашистке, — то Гордей Васильевич жестоко страдал, видя, что друг его ослеп от радостей.

Гордей Васильевич именно сейчас, во время очень уж тягостного, даже мучительного молчания, решил: он перероет все свои огромные архивы и найдет фотографию маленького Серёженьки, где-то она должна быть!

— Вечером встречаемся, — спокойно, будто ничего и не случилось, сказал он вставая. — Не подведём тебя, Иван. А то Сергей Иванович решит, что у тебя нет настоящих друзей. Во сколько приходить?

— Часам к семи, — не поднимая головы, ответил Иван Варфоломеевич. — А меня простите. Я обещаю обо всём подумать.

— Проведем вечер как всегда! — весело воскликнул Илларион Венедиктович. — Гарантирую, что и ты, и Сергей Иванович останетесь довольны.

А на улице он укоризненно сказал:

— Зря ты, Гордеюшка… Бесполезный ты затеял разговор. Во всяком случае, абсолютно не вовремя. Ивана обидел. Не способен он подозревать своего сына.

— А я и не требую этого! — сразу рассердился Гордей Васильевич. — И разговор я затеял не зря, и абсолютно вовремя. А если Иван обиделся, то сие только на пользу ему. У меня нет ни грана сомнения, что

— Тебя что больше беспокоит: то, что иностранная разведка выдаёт своего агента за сына Ивана, или только то, что он шпион?

— Как ты не можешь понять, что меня беспокоит только Иван?! Ты что, забыл, что я врач? Ему не пережить ни одного из вариантов. И я хочу добиться одного: кто бы тот — Серж или Серёженька — ни был, он не должен ничего знать о

Расставшись с другом, Илларион Венедиктович сразу просто бросился к киоску с газированной водой, выпил четыре стакана, но почти не почувствовал облегчения от жажды. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИЛО В ЕГО ОРГАНИЗМЕ. Он то испытывал желание идти быстрее-быстрее-быстрее, но через сотню метров останавливался, чтобы отдышаться, то, услышав где-то звуки ударов по мячу, еле сдерживался, чтобы не броситься туда и — го-о-о-ол!

«Как будто я возвращаюсь в детство, — радостно подумал он, не подозревая, конечно, что так оно и было на самом деле. — Жаль, что разговор об этом с Иваном придётся отложить на неопределённый срок».

Но удивительнее всего было то, что даже сейчас Илларион Венедиктович ни капельки не сомневался: мечта его всё равно осуществится. Откуда взялась эта непреходящая уверенность, даже ничем неоправданная самоуверенность, он не знал, да и не задумывался. Он просто был убежден в обязательном исполнении своего ставшего сокровенным желания.

Вспомнив, что жажду хорошо утоляет чай, — а жажда его всё возрастала и возрастала, — Илларион Венедиктович бегом (!!!) помчался домой и у подъезда был вынужден чуть ли не упасть на скамью, чтобы отдышаться.

И тут случилась вторая случайность, правда, не такая уж и значительная: оказалось, что он прибежал к дому, из которого недавно выехал на новую квартиру.

А перед ним — на другой скамье — сидел не кто-нибудь, а краснощёкий Вовик Краснощёков.

Вид у него был, как говорится, убитый.

И чтобы вы, уважаемые читатели, поняли, почему у него был именно такой вид, нам необходимо вернуться назад. Как вы, может быть, помните, Вовик должен был явиться на квартиру Григория Григорьевича к девяти часам, что он и сделал без опоздания.

На дверях квартиры была прикреплена бумага, а на ней написано: «Вовику».

Он отковырнул кнопку, развернул бумагу и прочел:

«Вовик! Душа моя не выдержала тревожных переживаний, и я не мог не поехать навестить мою Джульетточку, которой, по-моему, плохо. Можешь найти меня у Анастасии Георгиевны. Там обо всём и договоримся в смысле поисков известного тебе лица, но адрес которого не известен.

«Началось!» — печально подумал Вовик, который, между нами говоря, принял наитвердейшее решение больше не встречаться с воспитанной девочкой Вероникой не столько потому, что опасался жестокой, неминуемой драки с бандитами, а потому, что… Ну, что, по-вашему, уважаемые читатели? А? По-моему, он почти испытывал к ней то чувство, которое она называла высоким и прекрасным. А так как он понятия не имел об этом чувстве, то испугался его и решил никогда ни за что не встречаться с той, у которой вся голова в разноцветных бантиках. Но, приняв наитвердейшее решение, он тут же на одном из видов городского транспорта (не заметив, на каком!) поехал к дому, где жила ОНА. И — позвонил в шестнадцатую квартиру…

Если вы, уважаемые читатели, не испытывали этого высокого и прекрасного чувства, вам Вовика не понять. Но всё-таки попытайтесь.

|

Дверь ему открыла очень высокая старушка, одетая в длинное, до полу, бордового цвета платье, в пенсне.

— Be… Be… Be… — еле-еле-еле выговорил Вовик. — Вероника дома?

— Я бы на вашем месте, молодой человек, сначала поздоровалась, — сказала старушка, — и представилась, ибо я, увы, не имею чести знать вас. Но ваше поведение, тоже увы, меня нисколько не удивляет. Современные молодые люди, двадцать раз увы, понятия не имеют не только о подлинном рыцарстве, но и о простой, обыкновенной вежливости.

— Подлинных рыцарей, — сказал Вовик, — в наше время днём с прожектором не найдешь.

— О! — восторженно воскликнула старушка. — Это моя мысль! Следовательно, я её разделяю. Ах, всё в наше время перепуталось, перемешалось, многое стало наоборот. Поэтому позвольте представиться: бабушка Ирэна.

— Вовик, — с неожиданной учтивостью сказал он и даже вроде бы сделал попытку поклониться. — Рад с вами познакомиться.

— Позвольте предложить вам чашечку кофе, уважаемый Вовик?

— Не-е-ет… Мне это… Be… Be… Be… — у него опять стал заплетаться язык, как часто бывает с людьми, которые впервые испытывают одно высокое и прекрасное чувство.

— Ве-ве-ве, как вы изволили выразиться, нет дома. Понимаете, у неё есть знакомый хулиган с иностранным именем.

— Робка-Пробка?! Робертина?!

— Примерно так. Вот у неё с ним что-то вроде хулиганского, а может, даже и бандитского свидания. Она обожает этого негодяя! — возмущенно рассказывала бабушка Ирэна, не подозревая, что каждым словом ранит бедного Вовика, у которого даже румянец на щеках совершенно исчез. — А вам, Вовик, нравится Ве-ве-ве, как вы её называете?

— Нра… —

— О! — бабушка Ирэна закрыла глаза, пошатнулась и оперлась рукой о стену, видимо, для того, чтобы не упасть, открыла глаза: в них был ужас. — Несчастный! Вы, Вовик, несчастнейшая личность! Вырвите Ве-ве-ве не только из сердца, если она уже успела и сумела туда проникнуть, но и из памяти! Ве-ве-ве, да будет вам известно, коварна! Ре! — бабушка Ирэна подняла вверх длиннейший указательный палец правой руки. — Комендую вам не общаться с ней! Она принесет вам не просто горе, а бедствие! Она лгунья, каких свет не видывал и больше, надеюсь, не увидит! Ложь её безгранична! Например, родители дали мне обыкновенное, нормальное имя Ирина. Так Ве-ве-ве всех уверила, что я какая-то Ирэна! И самое ужасное заключается в том, что все, даже я сама, поверили в это!

— Я могу уйти? — еле слышно выговорил Вовик.

— Не смею вас задерживать, — с сожалением сказала бабушка Ирина-Ирэна, — но позвольте один вопрос? Что она вам насочиняла про свои, извините, дурацкие бантики?.. Так вот вам правда о них! Каждое утро она заставляет меня проводить это нелепое мероприятие! Чтобы потом врать, что мне это приятно!

Вовик начинал предчувствовать, что разговор вполне может оказаться бесконечным, но уйти не мог и пролепетал:

— Она же воспитанная…

— О-о-о! — простонала бабушка Ирина-Ирэна, хотела пошатнуться, но, видимо, раздумала. — Она, к вашему сведению, бедняга вы несчастная, прикидывается таковой.

— Но ведь Вероника…

— Какая Вероника?! Эта Ве-ве-ве? Да Верочка она обыкновенная!

— Хватит! — чуть ли не завопил Вовик и совсем еле слышно добавил: — Не надо…

— О, как я вас понимаю! — с громадным сожалением воскликнула бабушка Ирина-Ирэна. — Как я вас хочу пре-дос-те-речь! Прочь, прочь, прочь от неё!!! Берегитесь! Она залжёт вас! Бегите от псевдовоспитанной девочки Вероники! Спасайтесь от коварной девочки Верочки!

Конечно, Вовик и сам был горазд соврать при случае, и ловко, но он не подозревал, что вранье может быть таких размеров, как Вероникина-Верочкина ложь. Он и верил и не верил бабушке Ирине-Ирэне.

Вот так-то и бывает в жизни, уважаемые читатели: когда сам подвираешь, других обманываешь, и если это

И Вовик спускался по лестнице оглушенный, опустошенный, с больной головой. Он до того ничегошеньки не соображал, что опустился на ступеньку, не знал, куда идти, зачем, для чего, а перед глазами у него мелькали разноцветные бантики, насмешливо мелькали, издевательски… Он пришёл к ней, сопровождать её, а она ушла к Робке-Пробке, который хотел захватить ее…

Опять у Вовика разболелась голова, ноги ослабли, но он заставил себя встать, потому что уже замёрз, и усилием воли запретил себе снова опуститься на ступеньку. Ведь самое ужасное, просто сверх-сверх-сверх-ужасное, состояло в том, что ему хотелось увидеть эту лгунью Веронику-Верочку![8] А она, вся голова в разноцветных бантиках, ушла к Робке-Пробке…

Вовик и не заметил, как спустился с лестницы, вышел из подъезда и сел на скамью, опять абсолютно ничего не соображая, даже не пытаясь осознать, где он находится, что с ним стряслось и что надо делать. Он понимал только одно: у него большое-большое-большое горе, какого он ещё ни разу не знал в жизни… И он уже не испытывал высокого и прекрасного чувства к той, которая его безжалостно обманула, а просто страдал…

И даже когда напротив опустился на скамью Илларион Венедиктович, Вовик не сразу сообразил, где он видел этого человека, а когда узнал генерал-лейтенанта в отставке, тоже не сразу понял, что ему от этого человека требуется.

А Илларион Венедиктович сидел, бессильно расставив колени, низко опустив голову, упершись руками в скамью, словно боясь упасть на землю. Ему не просто хотелось пить, его мучила страшнейшая жажда, такая страшнейшая, что, казалось, внутри у него всё пересохло и раскалилось.

— Пи-и-и-и-ить… — прохрипел он. — Пи-и-и-ить… быстро… прошу… пи-и-и-ить…

Вот тут у Вовика хватило соображения бегом взлететь по лестнице, сказать открывшей дверь Анастасии Георгиевне, что там, внизу, у подъезда, плохо одному человеку, что он быстро просит принести попить.

Когда Вовик мчался обратно, перепрыгивая через несколько ступенек, с графином в одной руке и со стаканом в другой, боялся, как бы… как бы… как бы… Но всё обошлось благополучно, и, главное, к Вовику вернулась способность соображать.

Только выпив, буквально влив в себя, почти не глотая, четыре стакана подряд, Илларион Венедиктович не скоро и нелегко отдышался, сказал всё ещё хриплым голосом:

— Вот спасибо, Вовик. Если бы не ты… Ну просто спас меня… Такая жуткая жажда… — Он уже медленно, наслаждаясь каждым глотком, постепенно выпил весь графин и сказал своим обычным голосом, только тихо: — Понимаешь, полакомился сверх меры малосольными огурчиками и… Ну, здравствуй, Вовик… Что же ты вчера подвёл меня?

— Извините, проспал, — признался Вовик. — Я вас вчера целый день искал, но попали мы в вашу старую квартиру.

— За честный ответ благодарю. Но всё-таки… Между нами говоря, я оч-чень расстроился.

— Так ведь я тоже!

— А если я назначу тебе встречу на завтра и опять на семь ноль-ноль?

— Пожалуйста, пожалуйста! — обрадованно воскликнул Вовик. — Я… я… — он тут же смутился. — Мне сегодня надо с вами посоветоваться. Понимаете, тут один тип решил организовать банду…

— Знаю, знаю… — повергнув Вовика в полнейшее недоумение, задумчиво проговорил Илларион Венедиктович. — Робка-Пробка. Он же Робертина. Внук моего старого боевого друга, тоже генерал-лейтенанта. А ты что, собираешься в эту банду вступать?

— Да нет, нет! — отмахнулся Вовик. — Тут целая история получилась. Они хотели одну девочку похитить, просить за неё выкуп, а она просила меня сопровождать её, вступить в неминуемую жестокую драку с бандитами, а оказалось, что она сама дружит с Робкой-Пробкой. Вот я и не знаю…

— Ты отнеси графин и стакан, — сказал Илларион Венедиктович, — я что-то себя неважно чувствую. Проводишь меня домой, и по дороге мы всё обсудим. Девочку эту не Вероникой зовут? Точнее, не Верочкой?

Вовик так и плюхнулся на скамью, едва не выронив из рук графин и стакан, оторопело спросил:

— Откуда вы всё знаете?!

Илларион Венедиктович загадочно улыбнулся и довольным тоном напомнил:

— Отнеси посуду. Не забудь поблагодарить от моего имени. И не задерживайся, пожалуйста. Мне что-то оч-чень не по себе.

|

Едва Вовик вошёл в квартиру, как услышал плачущий голос Анастасии Георгиевны:

— Вы опытный злодей и в принципе, понимаете, в принципе, истязатель пожилых людей!

— Да помилуйте… — звучал в ответ виноватый и растерянный голос Григория Григорьевича.

Вовику бы не входить в комнату, а оставить графин со стаканом прямо тут, в прихожей на полу, и убежать, бегом убежать! Но ведь Илларион Венедиктович просил от его имени поблагодарить за воду! Бегом убежать нельзя было ещё и потому, что не мог же он оставить Григория Григорьевича в тяжелом положении. Вот сейчас он быстренько узнает, в чём там дело, и…

И он вошёл в комнату, и увидел уже знакомую для него картину: Джульетточка на руках Григория Григорьевича млеет от удовольствия, они ласкаются, понимающе переглядываются… А вокруг них, не обращавших на неё ни малейшего внимания, передвигалась плачущая Анастасия Георгиевна и то просила, то требовала, то приказывала:

— Верните мне мое сокровище! Отдайте мне мою радость! Не лишайте меня самого близкого существа! Коварный человек, прислушайтесь к своему сердцу! Может, в нём есть хотя бы капля жалости! — Увидев Вовика, она чуть ли не обрадовалась, но голос её зазвучал ещё плачевнее: — Помогите мне, милый мальчик! Сбегайте, пожалуйста, в отделение милиции! Оно недалеко, за углом! Я звонила, но по телефону никак не могла доказать, что здесь происходит вопиющее ограбление! Хуже — здесь происходит похищение!

— Ничего я не граблю, никого я не похищаю, — смущенно и виновато пробовал остановить поток её слов Григорий Григорьевич. — Если хотите, идёмте в милицию вместе, втроем. Вы, я и она! И учтите, я ни в чём не грешен. И Джульетточка сама благодарна мне за излечение и за мои чувства к ней.

— Какие у вас могут быть чувства, кроме низменных?!

— Воз-вы-шен-ны-е!

Хотел Вовик сказать несколько слов Григорию Григорьевичу и уйти, но Анастасия Георгиевна крепко взяла мальчишку за руку одной рукой и, другой рукой показывая на собаченцию, заговорила уже совсем рыдающим голосом:

— Посмотрите на неё! Что она может понимать, маленькая и миленькая? А он зачем сегодня вломился сюда? Кто его звал? Кто просил? Кто разрешил? Неужели у него нет хотя бы остатков совести? Да он просто запугал её своей кастрюлей!

— Кастрюля ваша! — возмущенно возразил Григорий Григорьевич. — И не запугал, а вылечил! Я её вылечил, а не ваш собачий гипнотизёр!

— Шпунт — жулик! — уже сурово проговорила Анастасия Георгиевна. — Я не удивлюсь, если он окажется даже агентом иностранной разведки. У него всё, всё, всё подозрительно. Мальчик! — Она ещё крепче сжала Вовикину руку. — Вы будете свидетелем! Вот видите, он не отдаёт мне мою собачку в моей квартире!

— Не буду я никаким свидетелем! — решительно отказался Вовик, но руки вырвать не мог. — Отпустите меня! — взмолился он. — Меня же человек ждёт! Больной! Григорий Григорьевич, меня у подъезда Илларион Венедиктович ждёт! Это я ему графин с водой носил! Он плохо себя чувствует! Он за воду просил поблагодарить от его имени! А она меня держит!

— Немедленно отпустите мальчика! Он же не имеет никакого отношения к нашим отношениям. Вовик, да вырви ты свою руку!

— Мальчик, прошу тебя… Или просто отдайте мне мою Джульетточку! Вам она только для развлечения, а я с её помощью буду плохих детей перевоспитывать! Ораву ораторов!

— Вот вам будто бы ваша Джульетточка, — грозно произнес Григорий Григорьевич, подавая собаченцию бывшей хозяйке, та протянула к ней руки, и Вовик выскочил из комнаты.

Когда он прыгал вниз по лестнице через несколько ступенек, он уже предчувствовал недоброе, почти догадывался, что примерно ему грозит, но не хотел думать об этом, понимал что обо всём узнает сейчас же, едва выбежит из подъезда…

Иллариона Венедиктовича на скамье не было, а к ней подходила воспитанная девочка Вероника,[9] вся голова в разноцветных бантиках, и все они как-то удовлетворенно, самоуверенно и хвастливо покачивались.

— Добрый день, Вовик, — довольно приветливо сказала она, — что это вы зачастили в наши края? Не могу поверить, чтобы такой, как вы, оказался способен помочь беззащитной воспитанной девочке и сдержал своё обещание.

— Никакая ты не воспитанная, никакая ты не беззащитная, — сквозь зубы процедил Вовик, — и зовут тебя не Вероника, а Верочка, и ходила ты сейчас на свидание с Робкой-Пробкой!

— Всё понятно, — печально и осуждающе взглянув на него, протянула она. — Всё, всё, всё понятно! А бабушка Ирэна будто бы Ирина. Так?

— Так, — упавшим голосом отозвался Боевик. — Я сейчас приходил… к тебе. Ты просила. А ты ушла к Робке-Пробке. А я потерял Иллариона Венедиктовича. Ему стало плохо. Он сидел вот здесь. Я ненадолго ушёл, вернулся, а его нет… А он мне нужен…

— Он уехал на такси, — сочувственным тоном сообщила воспитанная девочка Вероника. — К нашему дому подкатила «Волга» с клеточками, из неё кто-то вышел, а генерал сел в неё… Да, я была вынуждена пойти на свидание с Робертиной! — гордо призналась она. — И такому, как вы, этого не понять. Я пыталась позитивно воздействовать на шефа, отговорить его от преступного замысла. Но Робертина — настоящий бандит, хотя с его великолепными волосами мог бы стать прекрасным эстрадным певцом. Он сказал, чтобы я была готова. Я пыталась всеми доступными мне средствами, в частности воспитанностью, выведать у него хотя бы время моего похищения. В ответ он нагло и совершенно в бандитском стиле хохотал. Намекал, что меня, может быть, будут пытать.

— Зачем?!

— Как зачем?! У них это принято! Бандиты похищают жертву и пытают её, ну, хотя бы голодом, жаждой, запугиваниями, а иногда и избивают.

— Враки всё это! — решительно отверг Вовик, сам испугавшись своей решительности. — Не верю я тебе больше ни капельки!

— Поступайте как вам будет угодно, — услышал он в ответ печальный голос. — Я вас ни к чему не принуждаю. Запомните только одно: нет ничего легче и проще, чем обидеть и оскорбить воспитанную девочку. Она беззащитна перед любым злом, особенно — клеветой. Вот и меня никому ничего не стоит обидеть, оскорбить, оболгать.

К стыду своему и ужасу, Вовик отчетливо сознавал, что не только не способен сейчас вот, сразу, уйти, бегом убежать, а готов уже поверить этой воспитанной девочке Веронике! И как же ему хотелось, чтобы она была именно такой! Но воспоминание о Робке-Пробке чуть ли не передёрнуло его: неужели она настолько коварна, что сама пошла к нему?! И тут в голове у него проскочили две мысли, одна колючее другой, будто это не мысли проскочили, а раскаленные тонюсенькие иголочки — раз! раз! — пронзили мозг. Как он мог оставить доброго Григория Григорьевича в трудном положении? И почему его не дождался Илларион Венедиктович, который и о банде знает, и о воспитанной девочке Веронике?

«Постой, постой, постой», — попросил Вовик себя, что означало: не торопись, не торопись, не торопись, а иначе одним словом можешь испортить всё — уйдет она, и попробуй потом встретиться с ней. Проще всего сейчас было бы не сердить её, пусть врёт, пусть сочиняет, лишь бы не уходила… Но самого себя не послушался Вовик, спросил:

— А почему Илларион Венедиктович о тебе то же самое говорит, что и бабушка твоя?

Все разноцветные бантики на голове воспитанной девочки Вероники поникли, и она сказала усталым голосом:

— Не знаю. Понятия не имею. И не интересуюсь этим. Они очень взаимно уважают друг друга. Когда бабушка Ирэна гостит у нас, они часто встречаются. Ах, какое мне дело до того, что болтают обо мне злые люди! И вы, любезнейший Вовик, думайте обо мне, что вам только заблагорассудится! И клевещите на меня кому сочтете нужным! Не бойтесь, вам это ничем не грозит, потому что я беззащитна. Вам же незнакомо ни чувство жалости, ни сострадания. А я вам заранее всё великодушно прощаю.

А он жалел её, очень жалел, он только не мог сообразить: чем же и как помочь ей, как отучить её так здорово врать? Ведь он был не в состоянии понять, для чего она так много врёт!

— Ты что собираешься делать? — пересилив и стыд, и робость, чуть ли, вернее, не страх, спросил Вовик. — Тебя ведь бандиты даже пытать собираются! Надо что-то делать!

— Буду ждать своей неотвратимой судьбы, — жалобно и покорно, но с достоинством ответила воспитанная девочка Вероника, а Вовик почти потребовал:

— Говори прямо, сопровождать мне тебя или нет? — Боясь отрицательного ответа, жестокого отказа, он торопливо продолжал: — Если ты о бандитах по-серьёзному, давай что-нибудь придумывать. Быстро. Робку твоего Пробку возьмут в оборот.

И, как ни странно, говоря всё это, Вовик не переставал думать о Григории Григорьевиче и Илларионе Венедиктовиче, понимая, что виноват и перед тем и перед другим.

А стоявшая перед ним девочка, какой бы она ни была, воспитанной там или наоборот, беспокоилась лишь о себе самой и прекрасно, безошибочно знала, как ей надо поступать в любом случае жизни, чтобы не только защищаться, но и нападать и — побеждать. Глаза её медленно наполнились слезами. Они потекли по щекам, и слезинки стали разбиваться об асфальт…

— Не вздумайте утешать меня! — громко прошептала она, вытирая лицо платочком. — Я давно поняла, что вам фактически нет до меня никакого дела. Выдавая себя за серьёзного человека, вы и не пытаетесь даже представить, какой опасности подвергаюсь я. Вы предпочитаете собирать обо мне клеветнические сведения и смакуете их. Мне не доставляет ни малейшего удовольствия и ваш грубый тон.

— Да как ещё с тобой разговаривать?? — Вовик от возмущения, растерянности и бессилия сам был готов разреветься, да так, чтобы слёзы его ПРОБИЛИ асфальт, а из окон высунулись бы перепуганные жильцы. — Ты же всего меня запутала да ещё чего-то и требуешь! А нормально разговаривать ты можешь или нет?

— Дайте мне слово благородного человека, — достав из сумочки зеркальце и внимательно разглядывая в нём заплаканное лицо, которое буквально на глазах теряло следы недавней расплаканности, ответила воспитанная девочка Вероника оскорбленным тоном, — что вы во всём будете подчиняться мне.

— Под… чиняться? — насторожился Вовик. — Зачем?

— Чтобы я могла быть уверена, что на вас можно положиться.

— А зачем… это… и как?

— Ну, есть такой известный образованным людям словесный оборот! — раздражённо воскликнула она и высокомерно объяснила: — Он обозначает, что я, например, могу быть уверена, что вы меня никогда ни за что не подведёте.

Вовик надолго задумался.

А мы с вами, уважаемые читатели, должны пока оставить его с воспитанной девочкой Вероникой, пусть они себе выясняют свои сложные взаимоотношения. У нас есть дела поважнее. И, прежде чем приступить к описанию самого важного дела, вернёмся ненадолго, буквально на две-три страницы, в квартиру Анастасии Георгиевны.

Здесь она и Григорий Григорьевич заинтересованно и мирно беседовали, а Джульетточка с не меньшей заинтересованностью прислушивалась.

Объяснялось это просто: оба они были хорошими людьми, не желали друг другу ничего плохого, оба любили одну и ту же собачку, оба любили детей и всё пытались сделать для того, чтобы воспитать их по крайней мере нормальными.

Но хотя Джульетточка и прислушивалась заинтересованно к беседе, но всё-таки мешала ей. Ибо стоило Анастасии Георгиевне взять собачку на руки, как она начинала дергать всеми четырьмя лапочками, дико взвизгивать и… оказывалась в глубочайшем обмороке.

Очутившись же на руках Григория Григорьевича, она оживала, радостно взвизгивала и ласкалась к нему.

Когда это повторилось пять раз, Анастасия Георгиевна спросила с робкой надеждой:

— А если я её — кастрюлей?

— Не уверен в положительном результате, — возразил Григорий Григорьевич. — Я её кастрюлей излечил в основном от злобности и внушил ей, видимо, необходимость послушания.

— Но неужели мне придётся снова обращаться к этому собачьему гипнотизёру, похожему на шпиона?

— Зачем? Он всё равно жулик. Давайте мы с вами вместе будем искать выход из положения. Для этого мы должны быть откровенными единомышленниками. Начнем. Я полюбил Джульетточку всей душой.

— Но я-то полюбила её раньше и тоже всей душой! Я не напоминаю уже, например, о том, что купила её. Дело не в деньгах, а законная хозяйка её — я.

— Формально — да, — уточнил Григорий Григорьевич. — Фор! — повторил он. — Мально! Хозяйка вы. А фактически — мы с Джульетточкой полюбили друг друга. Ведь я одинокий человек, и она может сделать меня счастливым до конца моих или её лет.

— Вполне понимаю и даже отчасти разделяю ваши чувства, — с очень большой болью в душе согласилась Анастасия Георгиевна. — Но ваши чувства, согласитесь, содержат в себе и значительную долю эгоизма. Вы с Джульетточкой думаете только о себе. А мне она необходима не столько для себя, то есть в узкокорыстных целях, а для перевоспитания

И она подробно рассказала о придуманном ею способе перевоспитания маленьких родственников с помощью собачек.

— Значительная мысль, — одобрил Григорий Григорьевич. — И если вы не возражаете, я бы с большой радостью стал вашим помощником в этом благородном деле.

— Лучшего помощника мне и не найти! — восторженно и благодарно воскликнула Анастасия Георгиевна. — Но, но, НО! НО как быть с Джульетточкой? Я не представляю себе жизни без неё! Мои мысли и чувства принадлежат только ей!

— Но ведь ей с вами плохо.

— Стало плохо! Из-за вас! А было — прекрасно!

— Что вы предлагаете? — сердито, но с уважением спросил Григорий Григорьевич.

— Понятия не имею. Я всего лишь хочу, чтобы она была со мной.

— В глубоком обмороке?

Анастасия Георгиевна медленно встала, подошла к серванту, достала пузырек, стаканчик, отсчитала шестьдесят две капли, разбавила их водой, медленно выпила и спросила:

— А вы что конкретно предлагаете?

Нежно прижав Джульетточку к груди, Григорий Григорьевич тяжело поднялся, проговорил глухо:

— Я лично ничего не предлагаю. А она хочет быть со мной.

— Значит, никакого, устраивающего нас троих, выхода нет?

Григорий Григорьевич и Джульетточка посмотрели в глаза друг другу долгим страдающим взглядом, и он (не взгляд, конечно, а Григорий Григорьевич) взволнованно ответил:

— Жизнь этого маленького, бесконечно дорогого мне существа в ваших руках. Хотите его погубить — губите. Хотите поломать ему жизнь — ломайте. Хотите его спасти— спасайте, то есть отдайте мне… А вам мы сегодня же купим… да, да, да, мы найдем вам… И вы её полюбите! Потом мы купим вторую, третью, четвёртую… ровно столько купим собачек, сколько у вас

Долго сидела в скорбном молчании Анастасия Георгиевна. Скорбно молчал и Григорий Григорьевич, понимая, что сейчас любые, самые сердечные слова окажутся лишними. Понимал он и горе Анастасии Георгиевны, но надеялся, что она найдет в себе силы победить его ради перевоспитания

— Ради перевоспитания внуков и внучек я готова даже на самые немыслимые жертвы, — тихо, но очень решительно прошептала она. — Я рассчитываю на вашу помощь и великодушие.

— Я сегодня же принесу вам, — проникновенно отозвался Григорий Григорьевич. — Совершенно уверен, что ОНА вам понравится, потому что выбирать ЕЁ мы будем с Джульетточкой! И я совершенно убежден, что сегодня же вы при помощи одной из ваших кастрюль вылечите ЕЁ сами! А завтра мы примемся за разоблачение собачьего жулика по фамилии Шпунт.

— Он крупный преступник, — убежденно, брезгливо проговорила Анастасия Георгиевна, — у него всё, всё, всё подозрительно… Я буду ждать вас, — голос её дрогнул. — А тебе, Джульетточка, я желаю успехов и счастья в личной жизни. Вспоминай меня хотя бы изредка. Я же тебя никогда не забуду. До конца дней моих мне будет недоставать тебя.

Я был бы глубоко неправ и несправедлив, уважаемые читатели, если бы счёл, что Григорий Григорьевич вышел от Анастасии Георгиевны в безоблачном настроении: дескать, добился своего, дорогая Джульетточка со мной, мне ни до кого и ни до чего и дела нет. Спускался он по лестнице озабоченный и даже удрученный, понимая, в каком состоянии осталась там одна Анастасия Георгиевна. Сознавал он и то, конечно, что она совершила благородный, граничащий с душевным подвигом поступок. Значит, он обязан достойным образом вознаградить её — во что бы то ни стало приобрести собачку ещё злее, ещё капризнее, ещё коварнее, ещё

И тут вдруг неожиданно на самой последней ступеньке лестницы его настигла замечательная мысль. Она была до того замечательной и в то же время простой, что Григорий Григорьевич, размышляя над ней, прошёл мимо Вовика (уже второй раз!), не заметив его. И Вовик, вконец запутанный своей воспитанной собеседницей, — вся голова в разноцветных бантиках, а ЧТО в самой голове у неё, никогда не понять, — тоже не обратил внимания на Григория Григорьевича (хотя это было бы очень кстати, потому что тот знал новый адрес и телефон Иллариона Венедиктовича).

Сам же Григорий Григорьевич до того был взволнован пришедшей ему на ум замечательной и в то же время простой мыслью, что очнулся, когда уже подходил к дому, в котором жил подозрительный субъект, официально известный как собачий гипнотизёр по фамилии Шпунт, а фактически являющийся крупным жуликом, транспортным зайцем-рецидивистом, а по мнению Анастасии Георгиевны, даже и агентом иностранной разведки. Но пока Григорий Григорьевич шёл не попытаться разоблачить его, а, наоборот, обратиться к нему за помощью: не продаст ли он собачку.

Описание их встречи и её результата мне придётся, уважаемые читатели, перенести в следующую главу, потому что сейчас наступило время, когда нам предстоит узнать кое-что более важное, а вернее, почти самое важное в нашем повествовании.

Когда Вовик задержался в квартире Анастасии Георгиевны, Илларион Венедиктович почувствовал себя до того плохо, что ухватился руками за спинку скамьи, чтобы не упасть на землю. Правда, силы тут же, частично конечно, вернулись к нему, он даже ощущал их медленно нарастающий прилив, но, увидев в нескольких шагах от себя такси, из которого вышел пассажир, попросил шофера отвезти его в госпиталь. Там работало немало врачей, давно знавших Иллариона Венедиктовича, и он просто решил посоветоваться, уверенный, что его временное недомогание — следствие чрезмерного употребления жидкостей. И ещё он не забывал, что вечером обязательно должен быть у Ивана Варфоломеевича. Да и жаль, что не удалось окончательно договориться с Вовиком о встрече… Но что это такое? Он чувствовал себя великолепно! Ему даже захотелось выйти из машины и пройтись пешком!

— В госпиталь не надо, — сказал он шоферу виноватым тоном, — ложная тревога. Я сам себя напугал. Была минутная, может, мгновенная слабость, а я… стыдно! — и назвал свой адрес.

— Ничего стыдного нет, — ответил шофер, пожилой, с унылейшим выражением бесцветных глаз мужчина, — особенно, если в возрасте. Беречься надо ото всего.

Настроение у Иллариона Венедиктовича было какое-то замечательное и необычное. Трудно было поверить, что всего несколько минут назад он едва не потерял сознание.

— Как это — ото всего беречься? — запоздало спросил он таксиста. — Как это — не стыдиться минутной слабости?

— Да вот так, — неопределённо, но недовольно ответил шофер. — Ото всего надо беречься, что здоровью навредить способно.

Илларион Венедиктович промолчал. В его организме что-то происходило. Преодолев желание идти пешком, он вышел из такси у своего дома и на скамье возле подъезда увидел знакомую фигурку — Федьку, почувствовал, что необыкновенно рад встрече, до того рад, что удивился.

Но Федька был сумрачен, долго отмалчивался, чуть ли не отмахивался в ответ на дружелюбные вопросы Иллариона Венедиктовича, пока тот резко не произнес:

— Давай выкладывай, зачем я тебе понадобился. А то пришёл, сидит бука букой, а я, видите ли, должен его уговаривать! Слушаю.

— Меня как раз и уговаривать-то не надо, — тихо ответил Федька. — А молчу я со страху. Ужас у меня получился. Вот и не знаю, говорить или нет.

— Со страха? От ужаса? Кто это тебя, бедненького, так напугал? Робка-Пробка?

— Во-во! — Федька даже голову в плечи втянул, словно ожидая удара по затылку. — Завтра начинаем действовать, а я вдруг подумал: а зачем мне это надо? Да мне всё это до лампочки! Сначала-то я не соображал совсем. Понравилось мне, что зажигалка у меня будет! А чего мне с ней делать? Все бандиты меня сильнее. Мне любой напинать и настукать может! Куда уж мне, такому…

— Не тараторь, Фёдор, не тараторь, — остановил его Илларион Венедиктович. — Ты не свои ощущения и соображения, а конкретные факты выкладывай. Что, например, означает фраза «завтра начинаем действовать» и почему ты не боишься, что тебя за разоблачение банды будут, как ты выражался, лупить смертным боем?

— Как — не боюсь?! — Федька прижался к нему плечом, и тот почувствовал, что мальчишка мелко дрожит, обнял его одной рукой и проговорил тоном приказа:

— А ну, успокойся! Рассказывай всё по порядку. И не дрожи. Учись быть мужественным. Мужчиной будь, Фёдор. Гарантирую, что никто тебя и пальцем не тронет. Я разговаривал с дедом вашего шефчика, тот обещал приструнить его, отбить охоту заниматься самодеятельным бандитизмом.

Вот что сообщил Федька. Сегодня утром неожиданно был назначен сбор банды. Собрались в каком-то пустом гараже. У Робертины был ключ от замка. Не считая шефа, пришло семь человек, а считая Федьку, восемь. На завтра запланировано два похищения. Сначала схватят какую-то девчонку, а у её бабушки

— Тут я со страху икать начал, — испуганно рассказывал бедный Федька. — А они давай хохотать, думали, дураки, что я их специально смешу. Потом им хохотать надоело, а мне икать не надоело, у меня икалось всё больше и больше. Всего меня дергало ещё. Икну и дёрнусь. Дёрнусь и опять икну. Тогда Робертина сказал, что шутки пора прекратить, и стукнул меня по затылку. Икаться у меня перестало, а дергаться я начал ещё сильнее. Тогда Робертина опять меня по затылку, да так здорово, что у меня со страху рот закрылся, будто зубы и губы мне клеем смазали. Носом дышу ну прямо как паровоз, а рот не открывается ни в какую. Тогда Робертина сказал, что я или осел, или веду себя… подозрительно, что ли… Это как?

— Да подозрительно! — Илларион Венедиктович, до этого с большим трудом удерживавшийся от смеха, не выдержал и рассмеялся. — Ну, решили, что ты нарочно молчишь, не подчиняешься шефу и доверять тебе нельзя. И он стукнул тебя по затылку в третий раз? Ещё больнее?

— Ага, ага, ага, — грустно подтвердил Федька. — Тогда рот у меня открываться стал, а вместо слов ерунда какая-то получалась. Хочу сказать, что я, мол, маленький, отпустите меня, не выйдет, мол, из меня бандита, а получалось: «Ям… ям… ям…»

— Это значит, что ты заикаться стал, — объяснил Илларион Венедиктович. — Ну и что Робертина?

— У-у-у! — Федька от страха зажмурился и долго молчал, не открывая глаз. — Тогда он сказал, что меня надо

— Это каким образом?

— По-моему, это — лупить без конца. А проверить! — Федька жалобно пискнул. — Шляпу у кого-нибудь сорвать!

— И что ты ответил на такое подлое предложение?

— Чего я ответить мог? «Ям… ям… ям…»! Тогда Робертина и говорит, что надо меня, предателя, лупить, пока я его слушаться не буду. Ещё он сказал… — голосок у Федьки стал совсем тоненьким, — что если у меня мозги не заработают, то живым из гаража не выйду!!!

— Безобразие какое! — возмутился Илларион Венедиктович. — Болтовня, конечно, несусветная, но ведь ни чести, ни совести, ни жалости! И все старше тебя?

— И сильнее! Вот и напустились восемь штук на меня одного. Я и подумал, что если каждый

— И долго ты так мучился? — сочувственно спросил Илларион Венедиктович.

— Не помню. Чуть не год, мне показалось. Бандиты все вокруг меня стоят, злые все, рычат, как волки, а меня со страху прямо раздирает или разрывает, уж не помню. Голова совсем ничего не соображает. Я — к дверям, но не сам бросился, а меня прямо бросило туда. А Робертина спиной к дверям встал, руки в стороны и кричит, что никуда я, предатель, не выйду. И вдруг голова моя засоображала. Ведь если я сейчас до «мы» не успею, то всю жизнь меня, знаете, кем обзывать будут?!?! И я прямо головой Робертине в пузо! И вылетели мы с ним оба из гаража! Только Робертина упал, а я — дёру изо всех сил! Ну, думаю, или мировой рекорд по бегу сделаю, или… И тут у меня вдруг всё прошло, будто и не было… — Федька и сейчас вздохнул с огромным облегчением. — Ведь всё у меня со страху было. С ужаса.

— А тебя преследовали? Бежали за тобой?

— Да где им за мной угнаться! Немного попробовали и отстали, может, всё ещё бегут. А я вот сюда прибежал почему-то. Какой же я бандит, когда такой трусливый? Вот попробуй я к ним без шляпы появись. Убьют!

— Никто тебя не убьет! — рассердился Илларион Венедиктович. — И вовсе ты не трусливый! А они! Собираетесь вы завтра где и когда?

— У гаража в двенадцать.

— Слушай, Фёдор, меня внимательно, — задумчиво сказал Илларион Венедиктович. — И не перебивай, пожалуйста, сейчас у меня времени мало, а нам с тобой требуется оч-чень серьёзно договориться. Во-первых, да будет тебе известно, что я генерал-лейтенант в отставке, как дед вашего Робертины. И с дедом мы старые друзья. Во-вторых, я знаю этого толстого Вовика. Не оч-чень уж он и толстый, кстати. В-третьих, и это самое главное, являйся завтра, слышишь, обязательно являйся к гаражу в двенадцать. Предстоит ликвидация банды!

— Вон они, — с писком выдохнул Федька. — Меня ликвидировать! Я домой!

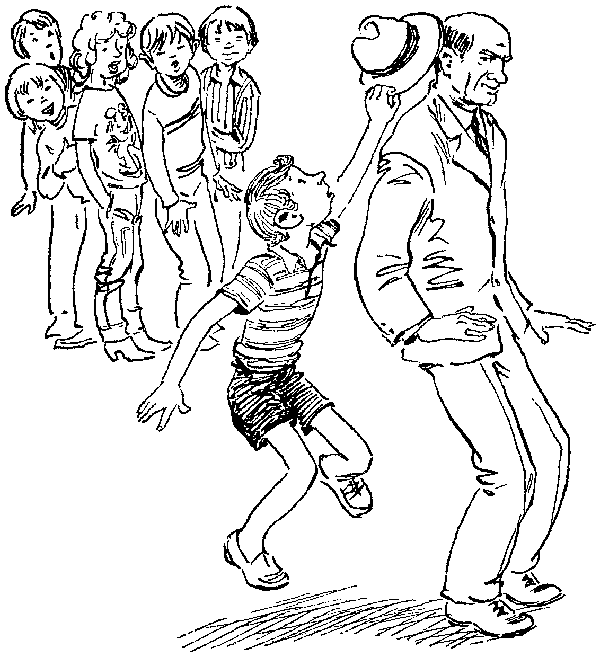

— Ни с места, Фёдор… — И крепкая рука Иллариона Венедиктовича удержала Федьку. — Я встаю, иду, ты — за мной и срывай с меня шляпу. Понял? И — дёру, как ты выражаешься. А завтра, запомни, к двенадцати будь у гаража и ничего не бойся! Всё остальное я беру на себя! Даю тебе честное генеральское!

|

Илларион Венедиктович встал и неторопливой походкой направился прочь, через плечо наблюдая за тем, как несколько мальчишек бегут к Фёдору. Впереди — Робка-Пробка, его длинные, кудрявые, прекрасные волосы развеваются. «Неужели Фёдор и сейчас трусит?» — обес-покоенно подумал Илларион Венедиктович и тут же почувствовал, что с его головы сорвали шляпу. Он не сразу обернулся, сначала недоуменно ощупал голову, словно убеждаясь, что шляпа действительно исчезла, и лишь после этого оглянулся вокруг, увидел, что Федька с бандитами свернули за угол, и тогда спокойно вернулся к подъезду.

В прежнем его доме лифта не было, и теперь он с удовольствием пользовался им, хотя жил всего на третьем этаже.

А тут ему вдруг захотелось подняться пешком, и, знаете ли, не по-стариковски, отдыхая чуть ли не на каждой площадке, а этак — легко, вроде бы без особенных усилий. Он и зашагал быстро, потом ещё быстрее, идти было легко, но как-то неудобно: всё казалось, что ботинки вот-вот спадут с ног. Было совершенно очевидно, что или ботинки разносились, или ноги уменьшились в размерах! Илларион Венедиктович остановился и тихо, с удовольствием посмеялся такому странному ощущению. Настроение было столь замечательное, что он, не переставая тихо смеяться, с удовольствием, если можно так выразиться, ковылял со ступеньки на ступеньку, осторожно подтягивая одну ногу к другой. «Да шнуровки просто ослабли!» — наконец-то догадался он, но когда дома в коридоре стал расшнуровывать ботинки, ничего подобного не обнаружилось. И он опять не придал этому странному факту абсолютно никакого значения.

Ему как-то необычно легко двигалось, и он походил, наслаждаясь незнакомым ощущением, по квартире, раздумывая о том, как проведет вечер у Ивана Варфоломеевича, и ЧТО они с Гордеюшкой преподнесут банде Робки-Пробки-Робертины! Получат по заслугам бандитики, извините, сопливые! А Фёдор-то какой молодец! Есть в нём что-то доброе, хотя он и участвовал в истязании чёрного котёночка, и глуповат, правда, в достаточной степени. И если он завтра не струсит, явится к гаражу… Илларион Венедиктович замер на месте: а к какому гаражу?! Где этот гараж — место сборища банды— находится?! Ведь если завтра туда явится, переборов страх, развитый в нём довольно сильно, Фёдор, а они с Гордеюшкой ничего не предпримут, то у Вовика будет большая неприятность, а с бедным Фёдором опять получится «мневуб… мневтул…»!

И честному, в высшей степени обязательному человеку, генерал-лейтенанту в отставке ничего не оставалось делать, как вместо отдыха перед

Размышлять над тем, что же это такое странное случилось с ботинками, было некогда, к тому же Илларион Венедиктович вспомнил, что зимой покупал летние туфли, и они оказались малы, очень уж жали. Зато вот сейчас неудачная покупка пришлась в самый раз!

Раздался телефонный звонок: Иван Варфоломеевич просил не опаздывать.

— Ты же знаешь мою прямо-таки болезненную пунктуальность, — с обидой сказал Илларион Венедиктович, но на всякий случай оговорился: — Однако сегодня у меня непредвиденные заботы. И если я немножечко задержусь, заранее приношу извинения.

Но Иван Варфоломеевич был до того взволнован и, как почувствовал Илларион Венедиктович, в не меньшей степени обеспокоен за исход

И как часто случается в жизни, именно тогда, когда промедление совершенно нежелательно, тебя словно нарочно задерживает каждая мелочишка. Илларион Венедиктович надолго замешкался с галстуком, перевязав его несколько раз, и каждый раз что-то не получалось — узел то прятался под воротничок, то опускался значительно ниже положенного. И так случилось с несколькими галстуками! Тогда Илларион Венедиктович решил, что во всём виновата рубашка. Увы! Он переменил несколько рубашек, а результат был один и тот же: галстук сидел не как положено!

Скрепя сердце наиаккуратнейший Илларион Венедиктович заставил себя примириться с этим безобразием, и когда уже подходил к двери, почувствовал, что у него сползают брюки! Он принял и это за очередную нелепость судьбы, подтянул ремень потуже и наконец-то вышел из квартиры.

Фёдора ему быстро разыскали мальчишки. Тот запрыгал от радости, увидев Иллариона Венедиктовича, возбуждённо затараторил:

— Уважают меня теперь бандиты-то, ух, как уважают! Оказалось, Робка-то Пробка вас знает! Говорит мне, что ты хоть соображаешь, дурак, с кого шляпу сорвал? Я ему и отвечаю, что ещё неизвестно, кто дурак, а шляпу я с генерала сорвал. Не буду же я с пенсионерами разными связываться!

— Расскажи-ка мне, Фёдор, быстренько, где этот гараж находится.

По всем приметам, это был гараж Гордеюшки.

— А шляпу вашу, — восторженно сообщил Федька, — назвали — итог операции номер один! Я её дома под ванну засунул, чтоб никто не заметил!

— Прощай, шляпа, — весело сказал Илларион Венедиктович, — до свиданья, Фёдор, до завтра.

Он бодро зашагал к кинотеатру, возле которого всегда продавались цветы, выбрал букет из крупных садовых ромашек и ещё бодрее зашагал дальше. Можно было воспользоваться любым из видов городского транспорта, в том числе и такси, конечно, но ему хотелось идти пешком и — быстро. ЧТО-ТО ПРОИСХОДИЛО В ЕГО ОРГАНИЗМЕ! Видимо, он выздоровел сразу от всех своих недомоганий, которые недавно довели его до того, что во сне ему дважды являлась Смерть-фашистка, требовавшая не делать ничего хорошего людям, особенно детям. Фига тебе, пустоголовая!

Илларион Венедиктович остановился в изумлении. Почему именно фига? Что это за выражение для генерал-лейтенанта в отставке?!. Однако, ещё раз мысленно сказав Смерти-фашистке «Фига тебе!», Илларион Венедиктович быстро и бодро зашагал дальше, испытывая одно лишь маленькое неудобство: привыкший, чтобы воротничок довольно плотно облегал шею, а галстук был завязан туго, сейчас Илларион Венедиктович чувствовал, что воротничок как бы болтается вокруг шеи, а узел галстука упирается в подбородок.

В квартире Ивана Варфоломеевича в это время заканчивались приготовления к встрече дорогих друзей.

— Я так и не смог узнать, где продают комнатных собачек. Ты ведь разрешил мне завести этакую миниатюрную злючку? — спросил Серёжа.

— Хоть крокодила! — рассмеялся счастливо и громко Иван Варфоломеевич. — Вот интересно, Серёжа, мои старые орлы вместе прилетят или по отдельности? — с заметной грустью спросил он. — Если вместе, значит они сговорились, значит, что-нибудь задумали, будут вести себя неестественно…

— Но — почему? — искренне удивился Серёжа. — И что они могут задумать? По-моему, ты абсолютно зря нервничаешь. Всё обойдется.

— А я хочу, чтобы не только всё обошлось, а чтобы они приняли тебя как моего родного сына, а не…

— Папа, некоторое время, может быть, и длительное, им будет трудно привыкнуть ко мне. И надо постараться их понять.

— А чего тут понимать, да ещё длительное время? — Иван Варфоломеевич действительно разнервничался. — Ко мне вернулся сын… — Услышав дверной звонок, он быстро встал, чуточку помедлил, прежде чем выйти в прихожую.

Это пришёл Гордей Васильевич, о чём-то поговорил с Иваном Варфоломеевичем, а когда появился в комнате, долго разглядывал Сергея Ивановича, потом пожал ему руку и оживлённо, даже несколько торопливо, сказал:

— Серёжа, я, во-первых, сразу буду с тобой на «ты», а во-вторых, буду, есть такое выражение, пялить на тебя глаза. Не обращай внимания. Ты ведь у меня на коленях сиживал, я тебя на рыбалку брал. Понимаешь, когда я вчера узнал о твоем возвращении, всё думал: а вдруг да что-нибудь в твоем облике осталось от того мальчуганчика? У Ивана ни одной фотографии не сохранилось. А я надеюсь всё равно разыскать в своих обширных архивах. Я ведь сам тебя несколько раз фотографировал.

— Я с интересом взглянул бы на своё изображение! — Сергей Иванович сразу разволновался. — Я часто пробовал, изо всех сил напрягал память, чтобы вспомнить хоть что-нибудь… хоть кого-нибудь… Я ведь даже лица матери не помню… Сейчас же для меня главное — привыкнуть.

— А потом и полюбить! — воскликнул Иван Варфоломеевич. — Гордеюшка, я считаю, что Серёженьке не надо торопиться, пусть приглядится ко всему.

— Ты вообще поменьше приставай к нему с советами и замечаниями. Мы, старики, горазды поучать, а толку от наших поучений иногда — кот наплакал. Конечно, пусть привыкает постепенно.

— Я даже за то, чтобы он и с личными привычками по возможности не расставался. Вот захотелось ему комнатную собачку иметь — пожалуйста!

— Собачку? — удивился Гордей Васильевич. — Зачем? Не перевариваю я этих собачьих микробов!

— Так тебе никто и не предлагает! — возмутился Иван Варфоломеевич. — Что ты всем свои…

— Папа! — с мягким укором перебил Сергей Иванович. — Я прекрасно понимаю Гордея Васильевича. Недаром же я просил у тебя разрешения…

Тут, очень кстати, и появился Илларион Венедиктович, внешний вид которого сразу вызвал всеобщее недоумение и дружелюбный смех.

Новый гость не обратил на это никакого внимания, вручил Сергею Ивановичу букет крупных садовых ромашек со словами:

— Был бы помоложе, съездил бы за полевыми.

— Прошу к столу! Прошу к столу! — засуетился Иван Варфоломеевич. — Серёжа его скудости подивился, а я ему…

— Нотацию прочел! — насмешливо добавил Гордей Васильевич, действительно не сводивший с Сергея Ивановича проницательного взгляда. — Много нам, старикам, нельзя, но по одной, Иванушка, за твоё счастье! Серёжа, с возвращением!

И разговор потек самый непринужденный, без напряжения, без тягостных или неловких пауз, когда надо торопливо и мучительно придумывать, как продлить беседу. То есть друзья честно, но без всяких усилий выполнили уговор: проведем вечер, как проводили всегда.

Конечно, вспоминали и войну, временами даже забывали о Сергее Ивановиче, и это было для Ивана Варфоломеевича отрадно: значит, им хорошо, как всегда здесь бывало. А Сергей Иванович слушал с видимым интересом, даже удовольствием, изредка спрашивал, и его спрашивали о разного рода современных заграничных мелочах.

Однако хозяин всё-таки нервничал, суетился, всё пытался, когда наступала пауза, свернуть разговор к тяжелой Серёжиной судьбе. Сам Сергей Иванович к этому не стремился, отвечал коротко и исчерпывающе, и наконец Илларион Венедиктович самым добродушным тоном предложил:

— Давай, Иванушка, оставим сегодня твоего сына в покое. Пусть уж он нас потерпит, да и видимся мы не в последний раз. Надеемся, что Сергей Иванович и у нас с Гордеюшкой побывает.

— Сочту за честь, — учтиво, но вместе с тем искренне отозвался Сергей Иванович. — Я ведь отлично понимаю, что я для вас…

— Только сын нашего друга, — осторожно перебил Илларион Венедиктович, а Гордей Васильевич добавил:

— Мы вообще, Сергей Иванович, беспокоимся только за Ивана, а вмешиваться в вашу судьбу не считаем возможным.

— А чего обо мне беспокоиться? — сердито спросил Иван Варфоломеевич. — На что намекаешь?

— Ни на что он не намекает, — по возможности весело ответил Илларион Венедиктович. — Просто мы хотим, чтобы ты не обалдел от радости и чтобы это не отразилось на твоей работе.

Иван Варфоломеевич только хотел что-то сердито возразить, как Сергей Иванович удивленно спросил Иллариона Венедиктовича:

— Почему вы закатали рукава пиджака?

— Такое впечатление, — тоже удивился Гордей Васильевич, — что ты в чужом пиджаке и чужой рубашке.

— Вид у тебя, извини, нелепый, — как бы подвёл итог Иван Варфоломеевич.

— А настроение у меня замечательное, — беззаботно и вроде бы невпопад ответил Илларион Венедиктович, — и со здоровьем у меня в последнее время дела обстоят лучше не надо! Вот сюда пешком топал! В обед, понимаете ли, приналег на свои любимые малосольные огурчики, а потом, не поверите, целый графин воды почти за один прием выпил!

— Чем больше будешь жидкостей пить, тем меньше тебе останется жить! — хотел пошутить Гордей Васильевич, а получилось это у него грубовато. — А много будешь употреблять соли, не избежать тебе в суставах боли!.. Покажись, покажись-ка врачам, а ещё лучше — ложись на обследование.

— Невоспитанная ты личность, — весело отозвался Илларион Венедиктович. — У всех такое оч-чень отличнейшее настроение, а ты о болезнях! Если хочешь знать, то я давно не чувствовал себя таким здоровым! (О дневном обмороке он почему-то совершенно забыл.)

— Ты же худеешь! — не унимался Гордей Васильевич.

— Много двигаюсь, много времени провожу с детворой на свежем воздухе и, я тонко намекаю, вовремя ложусь спать. Пора, Гордеюшка, нам откланиваться.

Конечно, Иван Варфоломеевич бурно запротестовал, даже обижаться собрался, но Серёжа

— Позвольте, дорогие и уважаемые ТОВАРИЩИ, я впервые употребляю это слово, сердечно поблагодарить вас не только за прекрасный вечер, но и за ваше отношение к моему отцу. Я воочию убедился, как много вы для него значите и как бы ему было трудно без таких друзей.

— Спасибо, Серёжа, на добром слове, — задумчиво глядя на него, произнес Гордей Васильевич. — Я же от себя и от имени нашего друга Иллариона должен отметить, что и милый, добрейший, умнейший, нежнейший Иван многое и для нас значит, и нам без него было бы в жизни… Высокопарно, но, точно выражаясь, его работа, весь он сам — просто вдохновляющий пример отношения к науке, к долгу гражданина своей Родины.

Безуспешно пытаясь скрыть растроганность, Иван Варфоломеевич ответил:

— Кукушка не будет хвалить петуха, потому что петух явно переоценивает значение кукушки.

— А кукушечка-то скромничает, — сказал, вставая, Илларион Венедиктович. — Я выражусь кратко: мы любим Иванушку и никогда никому его в обиду не дадим.

— Кто это может обидеть меня? — сразу насторожился Иван Варфоломеевич. — У меня вот ещё один защитник появился — сын!

И опять его успокоил Сергей Иванович. Положив руку на его плечо, он проговорил:

— Я всё сделаю для того, чтобы наше воссоединение, папа, принесло тебе как можно больше пользы. Я буду смотреть за каждым твоим шагом, постараюсь стать для тебя незаменимым, хотя бы необходимым помощником.

— Да хватит, хватит обо мне! — отмахнулся Иван Варфоломеевич. — Мне сейчас только работать да работать!

Сергей Иванович вызвался проводить гостей, но они дружно и твёрдо отказались, честно признавшись, что по дороге им необходимо поговорить о своих делах на завтра.

В прихожей Илларион Венедиктович успел незаметно подтянуть ремень на брюках, которые опять спадывали. В его организме что-то происходило, и он впервые за день подумал об этом с некоторым беспокойством.

По улице друзья долго шли молча.

— Ну? — не выдержал Илларион Венедиктович. — Каково твоё впечатление?

— Никакое, — сердито буркнул Гордей Васильевич. — Серая личность. И не похож он ни на отца, ни на мать ни одной черточкой. От моей подозрительности и твоего благодушия толку ни на грош. Нам остается только ждать и надеяться на лучшее. Боюсь, боюсь, боюсь я за Ивана. Слишком уж он доверчив и открыт.

Тогда Илларион Венедиктович осторожно спросил:

— А тебе известно, что банда Робки-Пробки уже провела операцию под номером один?

— Да ну?! Когда? Чего они натворили?

— Пока пустячок. Принудили одного мальчуганчика сорвать с меня шляпу.

— Ну, я ему…

— Слушай внимательно, Гордеюшка. — Илларион Венедиктович с большим трудом поспевал за широко шагавшим другом, так как казалось, что туфли вот-вот останутся на асфальте. — Завтра в двенадцать банда собирается в твоем гараже.

— Это я сам дал зачем-то обормоту ключ!

— Намереваются они похитить девочку, требовать за неё у бабушки выкуп, а потом ещё и одного моего знакомого мальчика тоже зачем-то похитить.

— Выпороть его, что ли? — растерянно спросил Гордей Васильевич. — А? Прямо в гараже перед бандитами снять с их шефа импортные джинсы и отечественным ремнем…

— Уж если пороть, то уж всю эту, извини, сопливую банду! — рассмеялся Илларион Венедиктович, останавливаясь и вставляя ногу в спавшую с неё туфлю. — Утром созвонимся и договоримся о совместных действиях. Я обещал ввязаться в эту историю.

— Черт его знает что! — воскликнул Гордей Васильевич. — Единственное, что есть в Робке-Пробке действительного ценного, так это красивая шевелюра! Ну и ходил бы себе, красовался, а он в бандиты полез! Вон твой автобус. Вполне успеешь. Будь здоров! Я пойду действовать! Мысль у меня обнаружилась!

Хорошо, что, увлеченный какой-то мыслью, Гордеюшка сразу свернул за угол: для того чтобы встать на ступеньку автобуса, Иллариону Венедиктовичу пришлось снять туфли и держать их в руках. Компостируя абонемент, он, можно сказать, запутался в рукавах пиджака и не замечал, с каким ужасом или презрением смотрели на него немногочисленные пассажиры.

Он чувствовал во всём теле, особенно в голове, свинцовую тяжесть, неимоверную усталость и почти необоримое желание заснуть сейчас же, немедленно, вот тут, в автобусе… Чтобы этого не случилось, он старался вспомнить что-нибудь весёлое, сложное или тревожное и стал гадать, назначил ли он Вовику встречу на завтра в семь ноль-ноль… Так и стоял, с большим трудом удерживаясь на ногах, до локтей подвернув рукава пиджака, который стал ему чуть ли не до колен, подвернув брюки и держа туфли в руках, генерал-лейтенант в отставке Самойлов.

Как в тумане, как в полусне, брел он, пошатываясь, пугая редких прохожих своим видом. На его счастье, не встретилось ни знакомых, ни соседей.

Он не помнил, как вошёл в квартиру, как оказался в постели. Спал он крепко.

Пробуждение Иллариона Венедиктовича было прекрасным и ужасным одновременно.

Мне не найти слов, уважаемые читатели, чтобы достоверно описать, чтó он испытывал в это незабываемое для него утро, ибо ни со мной да и ни с кем из вас ничего подобного не случалось.

Генерал-лейтенант в отставке Илларион Венедиктович Самойлов проснулся десятилетним мальчиком.

Сначала он просто ничего не понимал, лежал, наслаждаясь необычным ощущением легкости, почти невесомости.

«Значит, я уже вернулся в детство? — мысленно спросил он себя. — Ты не помнишь, как это чудо произошло?»

И самое странное, самое удивительное, самое необъяснимое заключалось в том, что он воспринял это как должное, как исполнение обыкновенного желания. Он мечтал вернуться в детство, вот вернулся — всё правильно.

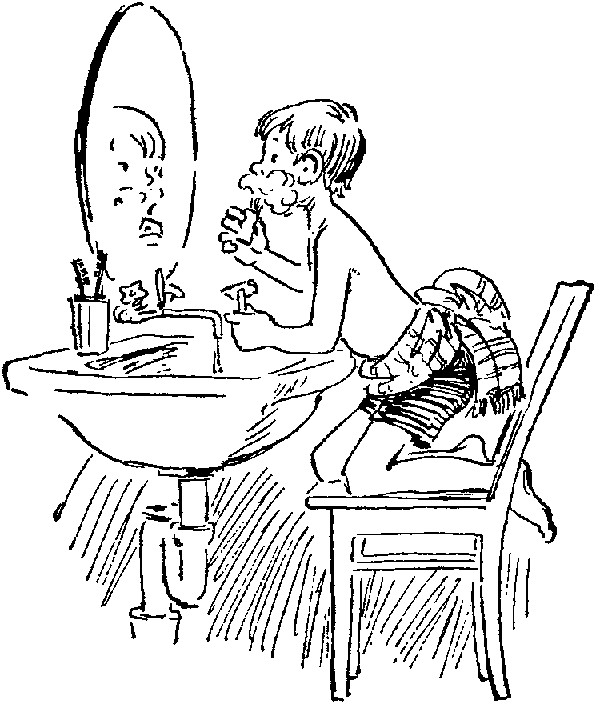

Соскочив с постели голенький, он сразу отправился искать что-нибудь из одежды внуков, еле-еле разыскал среди игрушек трусы, натянул их и подошёл к зеркалу.

— Здравствуй, Лапа, — сказал он своему отображению — десятилетнему мальчику, подбородок и щёки которого были покрыты

«Свершилось, — оч-чень спокойно и даже удовлетворенно подумал он. — Конечно, должен быть ряд недостатков. К примеру, седая щетина. Давай-ка, мальчик, сначала побрейся, а дальше будет видно».

Выбрился Илларион Венедиктович тщательнее обычного, хотя на стуле пришлось не сидеть, а стоять на корточках. Все вещи вокруг казались непривычно большими.

На часах было шесть. В семь ноль-ноль Илларион Венедиктович вроде бы обещал встретиться с Вовиком Краснощёковым, а в двенадцать ноль-ноль быть у гаража на сборище банды Робки-Пробки.

Но ведь Иллариона Венедиктовича Самойлова, генерал-лейтенанта в отставке, больше не существовало! Вместо него на свете снова стал существовать десятилетний мальчик по прозвищу Лапа.

И если из Лапы вырос генерал-лейтенант, то, может быть, из генерал-лейтенанта —

Он долго смотрел в зеркало, потом решительно и громко приказал:

— Лапа! Приступить к исполнению обязанностей! Желаю тебе счастливого детства!

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |