"Тэза с нашего двора" - читать интересную книгу автора (Каневский Александр)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

|

Моряк возвратился первым. Это он научил бабу Маню кричать «Полундра!». Маня с утра до вечера сидела на улице у подъезда на высокой табуретке и парила ноги в тазике, подливая в него кипяток из большого чайника. Она беседовала со своей подругой, которая таким же способом размягчала подагру на другой стороне улицы. Они вели диалог, перекрикиваясь через проезжую часть. Моряк говорил Мане, что в этой позе она похожа на морского наблюдателя, и, заглядывая в тазик, интересовался:

— Не штормит?

Маня была врождённым наблюдателем. Разговаривая, она никогда не теряла бдительности и всегда первой замечала очередного демобилизованного, выныривала из тазика, оставляя мокрые следы, торопливо шлёпала по асфальту босыми распаренными ногами, похожими на опухшие ласты. Пыхтя, врывалась во двор и сотрясала стены громоподобным воплем: «Полундра!» У Мани был шаляпинский бас, казалось, что она состоит из одного горла. Но это было не так: у неё был еще нос, большой, любопытный, который она всовывала во все дворовые секреты.

Как только раздавался Манин вопль, во дворе все замирали в нетерпеливом ожидании: кто? Во всех окнах появлялись лица, в основном женские, перекошенные от волнения, — каждая ждала своего: мужа, сына, отца…

Когда бывший солдат появлялся во дворе и его узнавали, раздавался восторженный хор радостных приветствий, но, по установившемуся ритуала, никто не подходил, все ждали, когда из парадного выбежит женщина — жена, или мать, или дочь — и бросится ему на шею. И только после этого вокруг прибывшего сжималось кольцо соседей, женщины, смеясь и всхлипывая, обнимали его, мужчины с размаху хлопали по плечам. Одного такого удара было достаточно, чтобы вызвать небольшое землетрясение в Японии, но здесь, в нашем дворе, так проявляли искреннюю радость, и солдат улыбался, незаметно потирая опухшие плечи… Это было счастливое лето возвращения фронтовиков, своего рода компенсация за тяжкие годы тоски, тревоги и ожидания, счастливое для тех, кто вновь увидели друг друга, и нетерпимо горькое для недождавшихся.

Нашему двору повезло, все мужчины вернулись, кто поседел, кто прихрамывал, кто был еще в гипсе, — но живые и охмелевшие от жизни. Только Тэзин муж Лёша все ещё не возвращался, и от него не было никаких известий.

Тереза, или, как её называли, Тэза была любимицей двора: статная, длинноногая, с красивым смуглым лицом и с роскошными чёрными волосами, которые не помещались ни под шляпкой, ни под косынкой, всегда, развевались на ветру и жили своей самостоятельной жизнью. Тэза играла с мальчишками в цурки-палки, учила девчонок подбрасывать на верёвке металлическую катушку (эта игра называлась волнующим словом «дьяболо»), таскала воду всем одиноким старичкам и старушкам, легко взлетая с полными вёдрами на четвёртый этаж: лихо отплясывала гопак, лезгинку и фрейлэхс…

Мы, пацаны, тихо обожали её, ребята постарше вздыхали по ней бессонными ночами, а взрослые мужчины останавливались и долго смотрели ей вслед. И не только смотрели — некоторые пытались познакомиться, поухаживать, сделать подарки. Но она так отшвартовывала этих ухажёров, что они готовы были провалиться сквозь землю и, наверное, проваливались, потому что мы их больше никогда в нашем дворе не видели. У Тэзы был такой острый язык, что если бы она два раза лизнула кактус, он был бы побрит наголо.

До войны Тэза и Лёша работали в цирке, подбрасывали ногами разные предметы: шары, кубы, цилиндры, перекидывая их друг другу. Этот номер назывался «антипод» и пользовался успехом. Лёша был старше Тэзы, когда женился на ней, ему же перевалило за тридцать, а Тэза только подбиралась к восемнадцати. Они познакомились летом и летом поженились. Их любовь была яркой и жаркой, как июльское одесское солнце. Через год после их свадьбы родилась девочка Маринка, которую они возили с собой на гастроли. Девочка росла за кулисами, среди клоунов, акробатов и дрессированных лошадей. Родители уже стали потихоньку приобщать её к своей профессии, но тут на их семейное счастье свалилась война. Лёша ушёл добровольцем, а Тэза с дочкой и бабой Маней были эвакуированы, жили в Сибири, в Татарии, на Кавказе, все ближе и ближе подбираясь к Одессе. Когда город освободили, они сразу возвратились домой.

В цирке формировалась бригады, Тэзе предложили выступать самостоятельно, но она отказалась до Лёшиного возвращения. А пока работала ассистенткой у иллюзиониста, в свободные часы бегала на толкучку и на сэкономленный хлеб выменивала яркие шары и цилиндры — готовила реквизит для будущего выступления. А Лёша не писал и не возвращался. Первые месяцы соседки участливо спрашивали у Тэзы, нет ли от него известий, а потом перестали, только глядя ей вслед, вздыхали сочувственно. И вот однажды…

В тёплое октябрьское воскресенье двор был заполнен: курили, беседовали, развешивали бельё, вытряхивали коврики. Маня, сидевшая на своем наблюдательном пункте, вбежала во двор, точнее, влетела, взмахивая ногами-ластами, открыла рот, хотела закричать, но, запыхавшись, не успела. Во двор вкатился Лёша на маленькой деревянной тележке, руками отталкиваясь от тротуара. У него не было обеих ног, они были отрезаны до колен, одинаково, симметрично, как будто он аккуратно положил их на рельсы и по ним проехал трамвай, трамвай войны. Все обомлели и замерли.

|

Никто не знал, как себя вести, что говорить. Кто-то пытался улыбнуться, но вымученная улыбка превращалась в гримасу. Люди молча расступались, давая ему дорогу. Сделав приветственный жест. Лёша подъехал к своему парадному, привычно отжался на руках, запрыгнул на крыльцо и скрылся внутри. Несколько секунд слышался звон колесиков о ступеньки, потом он затих, и донёсся стук в дверь, за которой сейчас находилась Тэза. И тут без призыва, без сигнала, по какому-то общему порыву все исчезли, двор опустел, раскрытые окна захлопнулись. Наступило ожидание, тревожное и сжатое, как пружина затвора перед выстрелом. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Двор был безлюден, окна задраены, как перед штормом. Но из-за каждой занавески, из-за каждой шторы за входом в парадное следили десятки глаз. Наконец, раздался общий коллективный вздох облегчения, и, как будто от выдохнутого воздуха, все окна распахнулись. Из подъезда вышла Тэза в своем самом нарядном платье, с красной лентой в непокорных волосах. И выехал Лёша, уже умытый, причёсанный, переодетый в новую рубашку с блёстками, которую она выменяла на толкучке для его будущих выступлений.

Довоенный Лёша был очень высок. Несмотря на свою длинноногость, Тэза доставала ему только до плеча. Теперь было наоборот: укороченный Лёша стал на голову её ниже. Но Тэза как будто этого не заметила: она шла счастливая, гордая, с высоко поднятой головой, держась за Лёшу, как за свою самую дорогую добычу, а ее волосы победно развивались на ветру, как чёрный пиратский флаг. И двор сразу наполнился, зашумел, закипел. Лёшу обнимали, целовали, хлопали по плечу, конечно, более сдержано, чем обычно. И почему-то на этот раз обнимали и целовали Тэзу не меньше, чем Лёшу, а если по правде, то даже чуточку больше.

Так началась новая жизнь Лёши и Тэзы. Лёша стал сапожничать. Сперва он чинил обувь только соседям, но постепенно клиентура расширилась, к нему потянулись со всей улицы. Он сидел в комнате у раскрытого окна, на подоконнике были разложены инструменты, гвозди, куски кожи. Клиенты подходили к окну, сдавали рваную обувь, получали починенную, угощали мастера папиросами, курили, шутили, беседовали.

Тэза по возвращении Лёши сразу ушла из цирка и устроилась в театральной кассе распространительницей билетов. С утра до вечера она бегала по учреждениям, расхваливала местных артистов, уговаривала покупать билеты, взывала к одесскому патриотизму. Когда же ожидались гастролёры, но об их приезде ещё никому не было известно, Тэза по секрету сообщала эту новость Мане, и через минуту об этом знал весь двор. У Тэзиного окна выстраивалась очередь. Лёша отодвигал в сторону инструменты, освобождал часть подоконника. Тэза раскладывала там пачки билетов, садилась рядом, и они работали бок о бок: он стучал молотком, она звенела ножницами.

В цирке с тех пор они ни разу не были. И не вспоминали о нём, во всяком случае, вслух. Жили они в маленькой трёхкомнатной квартирке, занимали просторную светлую комнату, но проходную. К ней примыкали две комнатушки. В одной из них жил Лёшин старший брат, Жора, в другой — баба Маня. Лёша называл её главным звонарём их семейства: отец Мани, часовщик, оставил в наследство дочери с десяток часов, стенных и настольных. Все они были с боем, звонили каждые полчаса. Но поскольку показывали разное время, то звон стоял беспрерывный. С утра Маня покидала свою музыкальную шкатулку, садилась перед домом, парила ноги в тазике и шаляпинским басом поругивала проезжающие машины, которые мешали ей перекрикиваться с собеседницей напротив.

— Эти ноги, чтоб они сгорели!.. Они мене так крутят, так крутят! — жаловалась она зятю.

— Не надо было ходить с Моисеем через море, — отшучивался Лёша, постукивая молотком. Но через пару дней вручил ей «тигровую мазь», добытую у своих клиентов-медиков, от которой баба Маня будет бегать, «как хищница».

Свободное от тазика время Маня проводила в туалете, откуда её трудно было выдворить, хотя Лёша крупно написал на двери туалета: «Регламент!» На кухню она выбегала в сиреневых трико до колен и в мужской футболке, как объясняла окружающим, «по-домашнему». Травмированный этим видом, Лёша купил и подарил ей красные французские рейтузы. Рейтузы Мане очень понравились, она натянула их на трико и гордо расхаживала по квартире. Лёша говорил, что в этих красных рейтузах баба Маня может шагать впереди первомайской демонстрации вместо флага.

Сперва в нашем дворе стоял мусорный ящик, большой, как особняк. Потом его разломали, а мусор стали выбрасывать в специальную машину, которая к концу дня подъезжала к дому, шофёр звонил в колокольчик, давая знать о своём прибытии, и к машине тянулась цепочка женщин с мусорными вёдрами. Баба Маня с ведром наготове уже полдня напряжённо поджидала мусоросборник, как охотник поджидает добычу: дитя очередей, она и здесь хотела быть первой. Сразу после обеда начинала интересоваться:

— Смиттё не звонило?

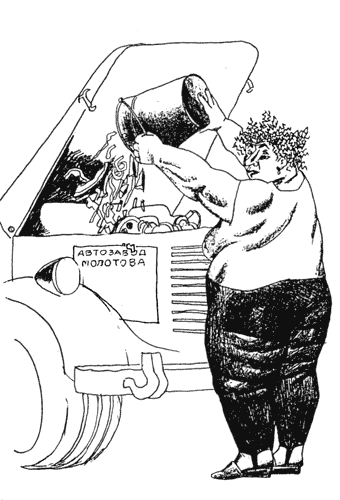

Однажды она перепутала: у дома остановился автобус, и шофёр поднял крышку капота, чтобы проверить работу двигателя. Раскрытый капот напоминал пасть мусоросборника, и Маня, подбежав, вытряхнула туда содержимое мусорного ведра.

|

Онемевшему от этой наглости водителю спокойно объяснила: «Так надо» и ушла, счастливая, что опять была первой. Шофёр еще долго не мог прийти в себя, а двигатель обиженно отплёвывался картофельными очистками и шелухой от яиц.

Наш двор жил, как большая многонациональная семья. В те времена соседей не интересовало, кто есть кто… Да и, честно говоря, определить это было трудно: певучие голоса, подогретые темпераменты, активная жестикуляция, ироничность, общительность — эти общие качества группировали всех обитателей нашего двора в единую национальность — одесситы. А жили там, кроме русских и украинцев, молдаване, евреи, армяне, турки, болгары… Но это я узнал уже через много лет после тех событий, которые потрясли и всколыхнули наш двор, когда вдруг все стали активно интересоваться, у кого что записано в пятой графе паспорта…

Но я забегаю вперед — об этом позже, позже…

Прошло несколько лет. За эти годы Лёша опять вырос: встал на протезы и довольно быстро научился ходить — сказалась цирковая закваска. У него теперь была своя будка на углу улицы, он уходил туда с утра, весь день стучал молотком, а к вечеру возвращался, частенько пошатываясь.

— Зачем ты пьёшь? — чихвостила его тёща. — Марина, неси секач, сейчас будет кровь на стенах!

Лёша слушал её и улыбался, не выражая ни страха, ни раскаянья.

Тэза знала, почему он стал попивать: напротив его будки установили большой щит цирковой рекламы, на котором запестрели яркие афиши. Знала, но не подавала виду, что знает, и тоже боролась с его слабостью.

— Если не перестанешь пить, я уйду от тебя.

|

— Если будешь уходить, возьми меня с собой. — отвечал Лёша, погружая ладонь в её уже начавшую седеть, но по-прежнему пышную гриву.

— Показательные молодожёны! — дразнил их Лёшин брат Жора.

Жора работал в торговле. Всю жизнь занимался какими-то махинациями, и перманентно находился под следствием, сидел в тюрьме, выходил и снова заведовал каким-либо магазином или столовой.

— Зачем ты в своей комнате поставил на окно решётку? — поинтересовался Лёша.

— Чтоб не отвыкать.

— Ты же когда-нибудь сядешь навсегда, — урезонивал его брат. — Неужели не можешь жить честно?

— Не могу, мне нужно много денег.

— Зачем?

— На чёрный день.

— Ты собираешься жениться на негритянке?

Вопрос был не случаен: Жора обожал жениться, устраивал пышные свадьбы, праздновал день рождения каждого очередного ребёнка, затем разочаровывался, разводился, снова влюблялся и снова гудел на свадьбе. Подосланные мамами табуны его детей толпились под окном, требуя алименты. Скрываться от них Жоре удавалось только в тюрьме.

Перед каждой новой женитьбой Жора срочно приводил в порядок свою вставную челюсть, как будто собирался кусать новобрачную. Он бегал к соседу-стоматологу Невинных и требовал, чтобы тот «подравнял» ему зубы. Невинных втыкал Жоре в рот сверло своей портативной бормашины и с грохотом орудовал там, как отбойным молотком в штреке. Увлёкшись, он стачивал остатки Жориных зубов до самых дёсен и поспешно мастерил новую челюсть, беря дополнительную плату за срочность.

Жора стеснялся своих вставных зубов и в первую брачную ночь, ложась в постель и гася ночник, незаметно вынимал челюсть изо рта и прятал её в свою туфлю. Однажды он перепутал — положил челюсть в туфлю новобрачной. Встав первой, та её надела, и челюсть впилась ей в ногу: Жена забилась в истерике, дрыгая ногой, пыталась стряхнуть зубы. Это выглядело так неэстетично, что Жора с ней немедленно развёлся.

Жорина семейная жизнь состояла из вечных медовых месяцев, поэтому он был худым и синим, как петух профессионал. Он любил толстых женщин. Каждая его последующая любовь перевешивала предыдущую килограммов на десять. Сейчас, опять, будучи в разводе, он ухаживал за дамой из соседнего подъезда. Его новая пассия была солисткой филармонии, — Мэри Алая. Её амплуа — «латино-армянские» песни, которые она исполняла на каком-то жутком южном языке, страстно покусывая микрофон. Вклад Мэри Алой в эстрадное искусство был очень весом: свыше центнера. Мэри постоянно сидела на какой-нибудь особой диете, отчего еще больше толстела.

— Это удивительная женщина, — млел от восторга Жора. — Ничего не ест, а поправляется.

— Пусть срочно передаст свой опыт нашим животноводам, — с самым серьёзным видом советовал Леша.

Жора погибал от страсти, но женитьбы откладывалась: певица жила в одной комнате с папой и мамой, к ней перейти он не мог, а в его комнатушке она не помещалась.

— Найти бы Мариночке жениха с жилплощадью, тогда Лёша с Тэзой перешли бы в мою комнату, а мы с Мэрочкой жили бы в проходной, — строил маниловские планы Жора.

Но выдать Мариночку замуж было не так-то просто. Нескладная, угловатая, она не очень притягивала к себе мужские взгляды. В довершении всего у Марины был вечный непроходящий насморк. Ей вырезали и гланды, и аденоиды, и часть носоглотки, но она все равно гундосила, будто в каждую ноздрю ей забили по пробке.

Лёша настоял, чтобы дочку учили музыке, — что за одесский ребенок без скрипки! Но у Марины не было ни слуха, ни голоса, поэтому в музучилище её ни за что не принимали. С большим трудом, за большие деньги удалось уговорить соседа Грабовского давать частные уроки. Грабовский играл в оркестре театра оперетты, откуда его периодически выгоняли за пьянство… Он был поляк, поэтому во дворе его величали «мусью». После первого занятия с Мариной этот отчаявшийся шляхтич немедленно ринулся взапой.

Будет неправдой утверждать, что Марина не имела никаких талантов: у неё была одна, но пламенная страсть — она обожала стирать. Стирала всё, что попадало под руку: трусы, платья, костюмы, фуражки. Однажды под Новый год, постирала своё зимнее пальто, которое сохло весь январь. Потом она прокипятила Тэзину сумку с деньгами, полученными за проданные билеты. Тэза весь день сушила рубли, пятёрки и десятки, разглаживая их утюгом. Но, поскольку Марина добавила в кипяток синьку, купюры приобрели цвет утопленников, и стало рискованно сдавать деньги в кассу: их могли принять за иностранную валюту. С тех пор Тэза, ложась спать, прятала все свои вещи под подушку, иначе Марина их находила и стирала. И ещё она любила выметать из комнаты мусор, а поскольку мусором считала всё, что не было заперто от неё, то выметала и выбрасывала расчёски, тапочки, футляры от очков…

|

Чтобы дать выход своей очистительной энергии, Марина по воскресеньям делала обход всех одиноких старичков и старушек. И там уже, на радость хозяевам, отводила душу: стирала, драила, кипятила… Она была заботливой девочкой, и соседи её любили.

Однажды утром позвонил Жора и взволновано сообщил Тэзе:

— Я забыл свою вставную челюсть. Немедленно принеси её: у меня инспектор ОБХСС, я должен с ним завтракать!

Тэза безуспешно обыскала всю комнату, потом спросила удочери:

— Ты не видела дядину челюсть?

— Бде встгетились какие-то пготивные зубы — и я их выбгосила.

— Куда? — в ужасе спросила Тэза.

— В мусогное ведро.

К счастью, «смиттё» ещё не звонило, и баба Маня не успела вынести мусор, поэтому содержимое ведра высыпали на кухонный пол, рассортировали, обнаружили Жорину челюсть, вцепившуюся в огрызок огурца, почистили, обдали кипятком и отнесли Жоре — завтрак с инспектором состоялся.

Лёша обожал своё единственное дитя, она ему платила взаимностью: часами просиживала у него в будке, чистила отремонтированную обувь, наводя на неё марафет. По вечерам они вместе кормили бродячих собак, которых Марина таскала в дом и расчёсывала им свалявшуюся шерсть.

В нашем доме обожали животных. В каждой квартире жила или собака, или кошка, или канарейка. По утрам дети выносили во двор черепах, хомяков, морских свинок, чтобы они погрелись на солнышке.

Все бездомные собаки находили в нашем дворе пристанище, все беременные кошки всего города считали наш двор своим родильным домом. Кошки рожали по два-три раза в год, размножались с космической скоростью, и через несколько лет пришлось регулировать их рождаемость: новорожденных котят топили, оставляя кошке-маме одного котёнка для утешения. Топила Галка-дебилка, уборщица из соседнего двора, которая брала «рупь за утоп».

Её презирали, но платили, потому что найти другого «утописта» не удавалось.

|

По субботам Галка еще подрабатывала: ходила обмывать покойников. Соседки, опасаясь, что она «притащит какую-нибудь заразу», собирались этому воспрепятствовать, но Моряк их остановил:

— Скажите спасибо, что она ещё не берёт эту работу на дом!

Уже много лет во дворе жила добрая и умная дворняга Булочка, для которой в углу двора положили пласт войлока и соорудили над ним маленький навесик. Там же стояли две миски — персональная посуда Булочки. Ежедневно соседки подливали в эти миски молоко, подкладывали еду, подбрасывали лакомства. У Булочки был приходящий муж из соседнего двора — пес Шмурдяк. Супруги жили в согласии, никогда не облаивали друг друга, вместе гуляли, вместе выхаживали своё потомство. Булочка была серебристо-бежевого цвета, Шмурдяк — жгучий брюнет. Дети у них получались двухцветными, в пятнах или полоску, как леопарды или как зебры, и их охотно разбирали жители нашей улицы, существовал даже специальный список: кому — когда.

Однажды Булочка не могла разродиться, во дворе переживали, сочувствовали, но не знали, как помочь. По поручению соседей баба Маня побежала с профессору-гинекологу Глинкину, который жил напротив нашего дома. Был уже поздний вечер, недовольный Глинкин вышел в пижаме со стаканом чая в руке.

— Она так мучается! — взмолилась баба Маня. — Помогите ей родить!

— Я не акушер. — раздражённо ответил Глинкин. — И потом, вы же видите: я пью чай.

— Профессор, вы уже ничего не пьёте! — сказала баба Маня и всунула два своих пальца ему в стакан.

Возмущённый этой наглостью, Глинкин закричал:

— Убирайтесь вон! Я никуда не пойду!

|

— Если вы не пойдете, я сейчас тут лягу и буду лежать всю жизнь, — спокойно сообщила баба Маня и начала медленно сгибать колени.

Перспектива всю жизнь видеть в своей передней лежащую бабу Маню потрясла Глинкина, и он согласился. Роды прошли благополучно, и щенки так понравились профессору, что он потребовал и себе одного.

Лёша спешил дать дочери какую-нибудь профессию, мечтал скорее выдать её замуж. Все удивлялись, почему он так торопится, ведь Марина только что окончила школу.

— Пусть девочка попасется на травке, ещё успеет запрячься в ярмо! — ворчала баба Маня.

Но Лёша торопился не зря.

Однажды прибежал протрезвевший от испуга мусью Грабовский с криком:

— Там, в будке… ваш Лёша онемел!

Тэза выронила из рук стакан и бросилась на улицу. Босая, полуодетая, она летела впереди своих волос, как большая сильная птица на помощь своему птенцу. Но помочь ему уже было нельзя. Как потом выяснилось, все эти годы Лёша жил с осколком в голове. Врачи не решались на операцию, предвидя смертельный исход. Да и Лёша отказался: «Сколько суждено, столько суждено». Каждый год его вызывали в военкомат на комиссию, делали рентген, следили за продвижением осколка.

— Чего они тебя дергают? — удивлялась Тэза.

— Проверяют, не выросли ли у меня ноги, — отшучивался Лёша, в уме подсчитывал оставшиеся дни и спешил, спешил «пристроить» свою единственную дочь. Сейчас произошло то, что должно было произойти: осколок перерезал какой-то важный сосуд, случилось что-то вроде инсульта: Лёшу парализовало, и он потерял речь.

— Остались считанные дни, — предупредил врач.

Об этом знал весь двор. Лёша сидел в кресле у окна, на том же месте, где когда-то сапожничал, а у подоконника, как и тогда, толпились соседи, курили, шутили, развлекали. Только теперь вместо рваной обуви каждый приносил какое-нибудь лакомство и оставлял на подоконнике: дыню, персики, варёного цыплёнка, фаршированную рыбу… Лёшино окно напоминало витрину богатого гастронома с широким ассортиментом продуктов.

По вечерам, когда они оставались одни. Тэза садилась у его ног, клала ему голову на колени, брала его безжизненную ладонь и погружала в свои волосы. Так они подолгу сидели, молча прощаясь, и на Лёшином лице появлялось какое-то подобие счастливой улыбки.

— Вам не кажется, что он что-то хочет, а мы не понимаем? — тревожился Жора.

Маня уже не парила ноги на тротуаре — она часами дежурила возле Лёши и ежесекундно вливала в него «витамины», по-своему трактуя его невысказанные желания.

— Он хочет клюквенный морс, это не морс, а здоровье. Рокфеллер мечтает о таком морсе! — и осторожно вливала в Лёшин пересохший рот очередную порцию «витаминов».

— Я знаю, чего он хочет, — сказала Тэза.

В шесть вечера к дому подъехало такси. Умытого и нарядного Лёшу вынесли на улицу и усадили в машину. Кроме Тэзы, с ним поехали Жора и Моряк, чтобы транспортировать его обратно.

Они подкатили к нарядно освещенному зданию цирка, где сегодня должна была состояться премьера нового представления. В нём участвовали известные цирковые артисты, которые начинали вместе с Лёшей, хорошо знали и помнили его.

Тэза предупредила и их, и дирекцию — Лёшу уже ждали. Два униформиста вынесли ему стул, и на этом стуле Лёшу внесли и усадили в первом ряду, а для его спутников были забронированы места рядом. Перед началом пролога шпрехшталмейстер, торжественный и важный, как министр иностранных дел, объявил:

— Это представление его участники посвящают своему коллеге и другу, великолепному артисту цирка Алексею Москалеву, который сейчас находится здесь!

Зрители зааплодировали, оркестр грянул марш, и на манеж высыпали акробаты, жонглёры, иллюзионисты… Началось традиционное шари-вари, артисты протанцовывали мимо Лёши, приветствовали его и исполняли фрагменты из своих номеров. Лёша сидел, как на трибуне, и принимал этот яркий и красочный парад. Он не улыбался, улыбаться он уже не мог, но из глаз его катились счастливые и благодарные слёзы, первые слёзы, которые Тэза увидела на щеках своего мужа.

Через два дня Лёша умер.

Гроб стоял на столе. Лёша лежал, накрытый простынёй, опять укороченный, как подросток, как будто вернулся в детство. Баба Маня остановила все часы, звон прекратился, в квартире стало непривычно тихо. Пахло «Шипром»: Лёша любил этот одеколон, всегда душился им, поэтому Тэза влила ему в гроб содержимое оставшегося флакона. — запах «Шипра» стал запахом смерти. Соседи входили на носках, клали цветы у гроба, женщины всхлипывали, мужчины сжимали зубы, в углу тихо плакал Жора.

— Ой. Лёшенька! Ой, зятёчек!.. — стенала баба Маня.

Только Тэза была спокойной. Она стояла у изголовья, одной рукой обнимая рыдающую Марину, другой — держась за гроб, молча, с сухими глазами, только поседевшие за эту ночь волосы вдруг утратили свою непокорность и безжизненно повисли над гробом белым флагом капитуляции…

Лёшу похоронили на старом кладбище рядом с Тэзиным отцом — Маня уступила ему своё место. Над разрытой могилой Мэри Алая спела любимую песню Леши:

Моряк выстрелил из старой фронтовой ракетницы — ракета взлетела, рассыпалась и растворилась в необъятном пространстве, как Лёшина короткая жизнь.

Неделю после похорон Тэза не работала: с утра уезжала на кладбище, проводила там весь день и только поздно вечером возвращалась. Видели, как она сидит на скамеечке у Лёшиной могилы и говорит, говорит, даже жестикулирует, беседуя с безответным мужем. Соседки распределили между собой ещё не проданные ею билеты и сами распространили их в своих организациях.

Однажды, вернувшись с кладбища, Тэза заявила Жоре и бабе Мане:

— Лёша просил выполнить его волю: он мечтал выдать Мариночку замуж — я её выдам.

— Давай составим список женихов, — сразу по-деловому предложил Жора, принес незаполненный заказ-наряд и стал записывать туда подходящие кандидатуры, как будто собирался их получить на складе.

Первым в этот список Жора вписал Федю Мефиля. Мефиль был родом из пригородного села, в Одессу переехал в начале пятидесятых годов — это было время, когда колхозники, как молодой Ломоносов, бежали из села в город. На время учёбы в ремесленном училище поселился в нашем дворе у своей старой тётки. Тётка умерла — остался в её комнате. У него было птичье лицо с перебитым носом, он напоминал курносого беркута. Волосы торчали, как перья. Когда отпустил бороду, стал похож на Мефистофеля и получил прозвище — Мефиль. Говорил горячо, темпераментно, казалось, вот-вот выкипит из брюк. Очень любил букву «ё» и употреблял ее вместо буквы «е», произнося: одежда, шлём, новоселье. Был весьма любопытен. Мог всю ночь просидеть у аквариума с рыбками, пытаясь увидеть, «когда же они, гады, спят»!

Мефиль хотел казаться потомственным горожанином, поэтому всегда носил шляпу и галстук. Галстук он повязывал даже на майку. По утрам непременно пил чёрный кофе, который был ему противен, поэтому он заедал его борщом.

Работал в телеателье, устанавливал антенны. Обвязавшись канатом и зацепив его за какой-нибудь выступ, часами бродил по покатым крышам старых одесских зданий, балансируя расставленными руками, похожий на канатоходца и на привидение одновременно.

Однажды он сорвался с крыши шестиэтажного дома, пролетел до пятого этажа, повис на канате, оттолкнулся от стены и, точно прицелившись, с маху влетел в ближайшее открытое окно. У окна сидела интеллигентная старушка и читала Блока. Спикировав на подоконник, Мефиль вежливо поздоровался:

— Алле, бабуля!

Старушка читать перестала. Когда её отвезли в больницу, Мефиль спокойно вернулся на крышу и продолжал свою работу.

|

Он был трудолюбив, всё свободное время проводил на маленьком садовом участке, где соорудил парник и выращивал огурцы.

— Эта страна — Клоднайк, — говорил он, снимая первый весенний урожай. — Пока завезут в магазины, можно стать миллионером.

Но разбогатеть ему не удалось, потому что до рынка его огурцы никогда не добирались: по субботам к нему приезжали друзья-односельчане, привозили бутыль самогона. Мефиль вываливал на стол корзину огурцов и ставил пачку соли — именно так, по его представлению, гуляли миллионеры…

Когда Жора произнес его имя, баба Маня скривилась:

— Ай, он — жлоб!

— Во-первых, вы неправы: он выписывает «Мурзилку», — возразил Жора. — А во-вторых, если вы надеетесь выдать Марину за академика Капицу, то я вас должен огорчить: академик уже женат. А Мефиль, между прочим, может быть классным мужем. Я сидел в тюрьме с похожим парнем — это был прекрасный семьянин: каждый день писал жене письма, просил передачи.

Назавтра Жора пригласил Мефиля зайти вечерком настроить телевизор. Тэза отдала Марине своё единственное выходное платье: все свои платья Марина от волнения перестирала, и они были мокрыми. Маня по такому случаю надела французские рейтузы. Жора поспешно учил племянницу завлекательно двигать бёдрами. У Марины не получалось. Тогда Жора стал показывать, как это делается. Показывал до тех пор, пока не вывихнул себе таз.

Мефиль пришёл сразу после работы. Он был в телогрейке и шляпе. Телогрейку снял, а шляпу оставил и просидел в ней весь вечер. К телевизору его не подпустили, заверив, что всё само настроилось, а пригласили ужинать. Мефиль ел с аппетитом, говорил «мёрси» и громко чавкал. Марину усадили с ним рядом.

— Я буду за ней ухаживать, — пообещал Мефиль и съел ее порцию.

За чаем Жора осторожно завёл разговор о прелестях женитьбы, о том, как тяжело быть неженатым.

— Женитьба — это не проблема, — заявил Мефиль — Проблема — найти верную подругу…

— А она, может быть, совсем рядом, — недвусмысленно ввернул Жора.

— …и подстраховщицу! — завершил свою фразу Мефиль.

— Кого-кого? — переспросила красноногая баба Маня.

— Подстраховщицу. — повторил Мефиль. — Я, как женюсь, свою половину на крышу заберу. Будем вместе антенны ставить, десять рублей за штуку — это же Клоднайк.

Марина, вспомнив дядины уроки, резко крутанула бедром. Но с перепугу она сделала это сидя и сбила Мефиля со стула. Он упал вместе с горячим чаем и ошпарил себе ноги. Вечер явно удался. Но сватовство не состоялось: перспектива загнать дочь на крышу испугала Тэзу.

— Нет, так нет! — Жора вычеркнул Мефиля из списка. — Перейдем к следующему.

Следующим в Жорином списке стоял Ванечка-электрик из подвала.

Электриком Ванечка не был, работал бухгалтером, но очень любил возиться со всякими приборами. Подбирал выброшенные приёмники, утюги, электроплитки и реставрировал их по своим собственным схемам.

Сразу после пробного включения его изделий в сеть во всем квартале немедленно гас свет, сгорали не только провода, но и столбы.

|

Приходили электрики, приезжали аварийные машины. Ванечка неделями не выходил из своего подвала, спасаясь от возмездия. Он с детства избегал драк и скандалов — рос хилым и тщедушным ребёнком. У него были такие тонкие ноги, что их можно было пинцетом переставлять. Ноги-спички часто ломались, и половину жизни Ванечка проводил в гипсе.

Жора, Тэза и баба Маня стали думать, как лучше свести Марину с женихом номер два. Помог случай: Ванечка сам «вышел» на неё. Обожая электричество, он не мог себе представить, что кого-то оно может не интересовать. Сконструировав очередной агрегат, он хотел поделиться своей радостью с человечеством и приставал ко всем соседям, приглашая их прийти к нему и вместе полюбоваться.

Однажды Ванечка бросился к Марине:

— Хочешь посмотреть мой новый трансформатор? Красавец… Пойдём покажу.

Марина отказалась, не ведая, что Ванечка ей уже запланирован.

Баба Маня, подслушав этот разговор, побежала к Тэзе:

— Ванечка пригласил её к себе, хочет показать трансформатор! Как ты думаешь, это что-то приличное?

Тэза выскочила во двор и, перехватив Марину, громко, чтобы слышал Ванечка, удивилась:

— Ты не хочешь посмотреть трансформатор?.. Это же интересно! — и сделала дочери незаметный знак, что идти надо.

Счастливый Ванечка увлек Марину в подвал. Тэза и баба Маня напряжённо ожидали ее возвращения. Через пять минут Марина выскочила оттуда, плача и дергаясь.

— Что он с тобой сделал? — с надеждой спросила Тэза.

— Он удагил бедя током.

Вечером женщины советовались с Жорой: что бы это значило?

— Это намёк на любовь, — авторитетно заявила баба Маня, — он не смог удержаться.

— Отступать нельзя! — решил Жора. — Она должна прийти к нему ещё раз при свидетелях.

Но Ванечка уже заподозрил неладное. Когда, подталкиваемая Тэзой и бабой Маней, Марина спускалась к нему в подвал, он стремглав выскочил оттуда, споткнулся на лестнице, упал, сломал обе ноги и на полгода попал в больницу. Есть подозрение, что он это сделал специально.

Третьим в Жорином списке стоял Моряк. Он был единственным, кого в нашем дворе величали не по имени, не по прозвищу, а по отчеству: Степаныч. Кряжистый, раскаченный, в тельняшке, натянутой на мускулы, Моряк являлся неформальным старостой двора. К нему шли и за советом, и за помощью — он утешал, мирил, помогал добиваться справедливости. Когда надо было с кем-нибудь идти в исполком, в райсобес или ещё в какую-нибудь «инстанцию», он надевал свой иконостас из орденов и медалей и шёл «пугать чиновников». Был фанатичным болельщиком футбола, заразил этой страстью всех пацанов нашего квартала, водил нас на стадион, не пропуская ни одной игры одесских команд. Когда кому-нибудь из одесситов удавалось затолкнуть гол в ворота противника, моряк поднимался в рост и гремел на весь стадион:

— Проверьте у них паспорта!.. Проверьте паспорта — это же бразильцы.

Всегда приветливый, любил подкрасться сзади к сидящей девушке или даме, бросал ей на колени несколько конфет, которые всегда имел при себе, и быстро удалялся с постоянной фразой:

— Остаюсь неизвестным.

|

Но никому из представительниц прекрасного пола предпочтения не отдавал, с каждой был одинаково предупредителен, и только. Баба Маня всегда ставила в пример Жоре «морально выдержанное» поведение Моряка, поэтому Жора его недолюбливал и в список вставил только по настоянию женщин. Но сватать его отказался. Баба Маня взяла это на себя: с прямолинейной откровенностью она предложила Моряку жениться на Марине — молодая женщина украсит жизнь одинокого морского волка. Моряк деликатно это предложение отклонил:

— Увы, я не могу жениться.

— Почему? — испугалась баба Маня. — Неужели вы ранены туда?

— Слава Нептуну, физически я не пострадал. Просто я никогда не смогу раздеться при женщине. — Моряк имел в виду свое истатуированное тело. — Даже я краснею, когда сам себя читаю перед зеркалом.

Из-за всеобщей грамотности Моряк никогда даже до пояса не раздевался, даже не закатывал рукава на тельняшке, оберегая окружающих от потрясения потоком информации, которую давали его рукопись, спинопись и грудопись.

Шло время. Жора сверху вычёркивал несостоявшихся женихов, снизу — дописывал новые кандидатуры. Через этот список прошли все холостые и разведённые мужчины нашего двора в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Семейный совет стал обсуждать даже тех, от кого раньше пренебрежительно отмахивался.

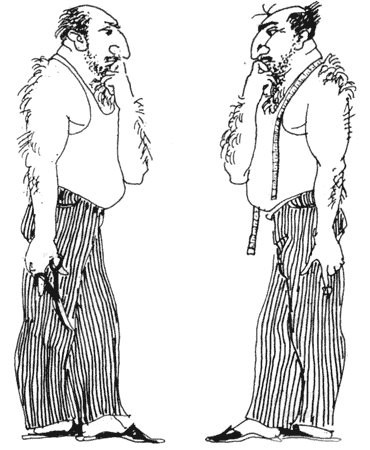

Дошла очередь и до братьев Кастропуло. Это были портные, которые шили, чинили и перелицовывали одежду всему кварталу. Когда они надевали на клиента сшитый ими костюм, то оба тут же просто теряли сознание от восторга. Если же заказчик робко заикался, что пиджак слишком короток, братья оскорблённо швыряли на пол ножницы, напёрстки, синхронно били себя кулаками в грудь, потом с двух сторон прыгали на клиента, повисали на фалдах и тянули вниз, пока пиджак не превращался во фрак.

Они были седыми и морщинистыми с детства. Кто из них младший брат, определить не удалось — оба были старшими.

|

Они жили в коммунальной квартире, в маленькой комнатке, где помещались только шкаф и кровать, на которой оба спали «валетом». Жён не имели, питались всухомятку, в основном колбасой, отрезая от нее куски портняжными ножницами.

Тэза специально купила отрез крепдешина и повела Марину к этим древним грекам, чтобы они сшили ей выходное платье. Братья долго ругали материал, долго поносили Маринино телосложение и хором объясняли, как невозможно шить из такой ткани на такую фигуру. И они это доказали! Когда Марина примерила сшитое ими платье, её талия немедленно переметнулась куда-то в район паха, а декольте выглядывало из подмышки. Не очень привлекательная и в нормальных платьях, в этой хламиде Марина выглядела омерзительно, братьям было противно на неё смотреть, они с отвращением взяли деньги и немедленно выставили её за дверь.

Тэза приходила в отчаяние. С крючка срывались даже третьесортные женихи, такие, как мусью Грабовский, который, борясь с пьянством, у лучших наркологов вшивал себе ампулу и, стремясь к пьянству, у лучших хирургов вырезал её. Пребывая в трезвости, он был мрачен и зол, ему было не до женитьбы. Будучи же пьяным, он был весел, игрив и готов был жениться на каждой, но только не дольше, чем на два-три часа.

Однажды тихая и послушная Марина взбунтовалась. Когда они с Тэзой остались вдвоём в комнате, она спросила:

— Почему ты хочешь от бедя избавиться?

— Откуда ты это взяла? — с удивлением и обидой спросила Тэза.

— Зачем ты бедя водишь на случку?

Тэза растерялась.

— Папа так хотел, чтоб ты вышла замуж, вот я и…

Марина перебила:

— Папа хотел, чтоб я вышла по любви, а не по заказу-нагяду дяди Жогы. Если суждено погюбить, значит, у бедя будет семья. Если нет, буду с тобой до стагости.

— Моя старость придет раньше твоей. А когда меня не будет, с кем ты останешься?

— Не говоги так. — попросила Марина. — Когда я вдгуг подубаю, что ты когда-нибудь умгёшь — бде так стгашно, так стгашно! — она уткнулась Тэзе в плечо и заплакала.

— Хорошо, я буду жить вечно, — пообещала Тэза, успокаивая её.

На этом эпопея с принудительным сватовством закончилась.

— В наше время трудно выйти замуж, — утешала Тэзу семидесятилетняя Виктория Андреевна Гондю, которую по её просьбе все называли Виточкой. — Даже мне это не удаётся.

Виточка никогда не работала, всю жизнь прожила на иждивении у своих мужей, переходя от предыдущего к последующему. В промежутках у неё были многочисленные поклонники: известные писатели, артисты, музыканты и даже один французский дипломат. Но о нём она отзывалась пренебрежительно.

— Я приехала к нему в Москву, пришла в гостиницу — радость, поцелуи, шампанское. Вдруг он лезет на подоконник и закрывает форточку. «Зачем?» — спрашиваю. — «Дует. У меня может разыграться насморк». Больше я с ним не встречалась: что это за мужчина, который в моих объятьях тревожится о насморке?

Прикрытая мощными спинами, Виточка жила, не зная забот и огорчений, осыпаемая комплиментами, подарками, поцелуями, веселясь и радуясь.

— Я прожила красавицу-жизнь. — с мечтательной улыбкой признавалась она.

|

Худенькая, чистенькая, завитая, с подкрашенными губами, с наивно-радостными глазами. Виточка работала лифтёршей в соседнем девятиэтажном доме. За всю жизнь это была её первая работа, и ей очень нравилось: в доме жило много одиноких стариков, и Виточка надеялась опять обрести семейное счастье. Кроме того, работа была посменной: сутки дежуришь — двое отдыхаешь, что давало ей возможность не прерывать занятий теннисом и ходить в бассейн. В новогодние дни Виточка одевалась Снегурочкой, сидела в лифте и вручала всем жильцам поздравительные открытки, в которых желала счастья, здоровья и, главное, любви.

— Эта старая вертихвостка всех мужчин перепортила! — ворчала баба Маня. — Вот теперь и не найдёшь порядочного жениха!

А годы шли. Марина подбиралась к тридцати.

Каждую неделю, по субботам, Тэза ездила на кладбище, стояла у могилы мужа, плакала и оправдывалась перед ним за то, что не может выполнить его волю. И она, и баба Маня, и Жора, отчаявшись, уже не мечтали о женихе — пусть хоть просто ухажёр, кавалер, даже любовник, — ведь девочке, по словам бабы Мани, «уже давно пора».

Более года на последние деньги Тэза снимала в соседнем дворе отдельную комнату для Марины, надеясь этим ускорить появление у дочери личной жизни, но ни один мужчина порога этой комнаты так и не переступил.

— Заплати деньги какому-нибудь солдату, — советовала баба Маня.

Жора ходил с племянницей гулять в парк, потом незаметно исчезал, оставляя её одну, чтобы с ней кто-нибудь познакомился.

— Там темно, много хулиганов — девочку могут изнасиловать, — волновалась Тэза.

— Не с её счастьем! — успокаивал Жора.

Время текло без изменений.

И вдруг два события всколыхнули двор.

Первое: исчез Шмурдяк. Беременная Булочка часами сидела у подъезда, выглядывала на улицу, но её приходящий муж не приходил. Она несколько раз бегала в соседний двор, но и там его не было. Все соседи волновались вместе с Булочкой и сочувствовали её переживаниям, дружно осуждая неверность Щмурдяка.

— Поволочился за молоденькой, — предположила баба Маня. — Кобель есть кобель!

— Все они такие! — подвела итог Мэри Алая, обиженная на Жору за длительное откладывание женитьбы.

Булочка родила, так и не дождавшись мужа, окружённая повышенной заботой обитателей нашего двора.

Вторым событием явилось сватовство Тарзана.

Тарзан жил в арке, которая соединяла наш двор с соседним. Арка высотой в несколько метров внутри имела комнату, кухоньку и туалет. Всё, кроме дверей. Строители, закончив работы, разобрали леса, по которым взбирались во внутрь, и арка осталась без входа и выхода. Но отважный новосёл не растерялся — принёс канат с крюком, броском зацепил крюк за карниз и по канату через окно залез в свою обитель. Вот тогда его и прозвали — Тарзаном. Потом он соорудил верёвочную лестницу и легко взбирался по ней, даже гостей водил. Месяца через три там пробили вход и соорудили металлическую лестницу с перилами.

Высокий, стройный, спортивный, Тарзан хорошо одевался: разноцветные свитера, импортные рубашки, золотой крестик на шее. Особую зависть у дворовых модниц вызывали его красивые меховые шапки, которые он менял два-три раза за зиму. Где он работал, чем занимался, никто не знал: Тарзан уходил от разговоров о своей деятельности, поэтому во дворе сделали вывод, что он служит в каком-то секретном учреждении.

— Так засекречен, что уже сам не знает, чем занимается, — объяснил Жора.

— Наверное, закончил строймех, — любуясь шапками Тарзана, предположила баба Маня: она всегда была убеждена, что строймех — это что-то, связанное с мехом.

Тарзан считался завидным женихом, и мамаши, имеющие взрослых дочерей, мечтали заполучить его в зятья. Поэтому, как удар грома, всех ошеломила весть, что Тарзан стал ухаживать за Мариной. А он явно проявлял к ней интерес: несколько раз водил в кино и дарил цветы.

— Он тебе нравится? — спросила Тэза у дочери.

— Очень, — призналась та.

Однажды Тарзан пригласил её к себе послушать новые пластинки. На это свидание Марину снаряжала вся семья: Тэза подкрасила ей губы и ресницы, баба Маня вылила внучке за пазуху флакон своей любимой «Красной Москвы», а Жора надел племяннице на руку свои золотые часы «Победа». Те два часа, которые Марина провела в гостях у Тарзана, баба Маня простояла под аркой, напряжённо вслушиваясь в происходящее наверху. Когда Марина вернулась, Жора спросил:

— Надеюсь, он к тебе приставал?

— Он бедя пальцем не тгонул, — грустно ответила Марина.

— Этот Тарзан либо джентльмен, либо импотент, — решил Жора.

Назавтра всё прояснилось: Тарзан явился к ним в вечернем костюме, с цветами и шампанским. Явился без предупреждения. Баба Маня, которая, как всегда, сидела в туалете, выскочила на стук входной двери. Но поскольку она там была в трико и в футболке, Жора поспешно затолкал её обратно. Пока Тэза здоровалась с гостем и провожала его в комнату. Жора спиной держал дверь, не давая Мане выйти, хотя она билась там, как пойманная птица, барабанила кулаками и кричала:

— Жора, я уже!

Тарзан сделал официальное предложение и попросил у Тэзы руки Марины. Счастливая Тэза расплакалась, а Жора обнял будущего родственника. Это происходило в Тэзиной комнате, поэтому баба Маня не могла попасть к себе, чтобы одеться. Будучи «по-домашнему», она, теперь уже сама, пряталась в туалете и оттуда кричала «Горько!..»

Посидели, попили шампанское и обо всём договорились: расписываться — во Дворце бракосочетаний, свадьбу — в Жориной столовой.

После ухода Тарзана семья пребывала в восторженной эйфории. Баба Маня, допивая оставленное ей шампанское, предвкушала радость увидеть Мариночку в свадебном платье.

— Она хоть и не сливка общества, но грязью в лицо не ударит!

— Это Лёша за нее бога молил, — сказала Тэза.

Жора был счастлив вдвойне: Марина уйдет к Тарзану, Тэза переселится в его комнату, и он сможет, наконец, жениться на обожаемой Мэри!

Тихо, на кошачьих лапах, подкралась ночь — её никто не заметил: почти до утра не спали, а говорили, обсуждали, планировали… Утром Тэза поехала на кладбище сообщить мужу радостную весть. Ошалевшая от счастья Марина устроила генеральную стирку: выварила все свои вещи, вплоть до чемодана, в котором хранилось её приданое. Новость распространилась, двор гудел, баба Маня сидела во дворе на своем табурете и принимала поздравления. Женщины целовали Марину и желали счастья. Мужчины по-новому рассматривали её, пытаясь разглядеть то, что привлекло к ней Тарзана. В основном все были искренне рады, скорее даже не за Марину, а за Тэзу. Понимая, что свадьба — это расходы, соседи раскупили у нее все билеты на все спектакли на месяц вперед, чтобы она получила прогрессивку.

Прошло несколько дней.

Уже были куплены обручальные кольца и после долгих споров, вычёркиваний и дописываний утверждён список приглашённых… Уже назначен был день свадьбы, уже шилось платье, уже были подсчитаны расходы… И вдруг…

Не помню, кто первый принес эту новость, кто её проверял, но стала точно известна «засекреченная деятельность» Тарзана: он работал будочником, отлавливал бродячих собак и кошек. Половину четвероногих узников сдавал на ветеринарную станцию, а половину — отвозил на дачу к матери, где у них было налажено производство: животных убивали, сдирали шкуры, обрабатывали их и шили шапки на продажу. Все эти годы Тарзан занимался отловом в отдалённых районах города, поэтому оставался неопознанным. Но теперь, очевидно, из-за недостатка сырья, рискнул приблизить свою деятельность, и был узнан. Более того! Появились доказательства, что даже Булочкин муж Шмурдяк стал его жертвой.

Как в нашем дворе любили животных, я уже рассказывал. Поэтому попробуйте себе представить, какую реакцию вызвало это разоблачение. А впрочем, не надо пробовать — вам всё равно не удастся даже наполовину нафантазировать то потрясение, возмущение, негодование, которое захлестнуло сердца обитателей нашего двора.

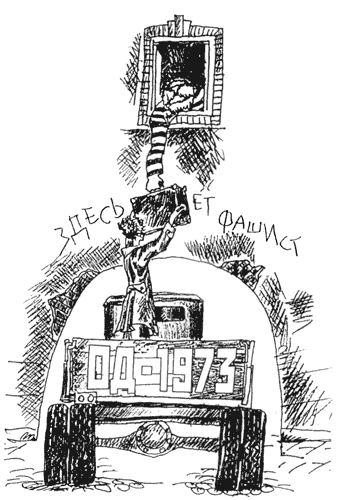

Раздавленные этим открытием, Тэза и баба Маня полдня не выходили из квартиры. За это время на арке появилась надпись, сделанная белой масляной краской: «Тут живет фашист». К вечеру явилась делегация соседей.

— Мы решили выгнать этого живодёра. Но мы не хотим гнать его через вашу голову, которую он вам задурил.

Тэза позвала Марину — её не было. Кто-то видел, как она уехала с Тарзаном в кабине его автобудки — теперь, будучи разоблачённым, он уже не скрывал своей профессии.

|

— Зачем она ему? — тихо спросила Тэза. И ей объяснили: мама Тарзана состарилась и уже не может обрабатывать шкуры. Нужна молодая, сильная помощница. А Марина любит стирать, кипятить, вот он и решил, что она подходящая кандидатура.

Марина вернулась утром.

— Где ты была? — спросила Тэза, не сомкнувшая глаз всю ночь.

— Ночевала у него.

— Ты про него знаешь?

— Да.

— Выбирай: или мы, или он.

— Я выбгала. — глядя в пол, твёрдо ответила Марина. Потом тихо добавила: — Бде стгашно подумать, что я могу с ним гасстаться. Я отгавлюсь.

— Посоветуюсь с папой. — И Тэза уехала на кладбище.

Вернувшись, она собрала всю семью и велела Марине привести жениха. Баба Маня на всякий случай принесла из кухни секач. Жора сидел за столом и нервно щелкал орехи, используя свою вставную челюсть, как своеобразные щипцы: вкладывал орех между зубами и ударял сверху кулаком.

|

Тарзан вошел, как ни в чем не бывало, со своей фирменной обаятельной улыбкой.

— Ненормальный двор — они сломали лестницу, я опять поднимаюсь по канату.

— Мерзавец! — Баба Маня замахнулась на него секачом. — Сейчас будет кровь на стенах!..

— Будь моя воля, — спокойно сказала Тэза, — я бы расстреливала таких, как вы. Но дочь моя вас любит. Я посоветовалась с мужем, и мы решили: вы расписываетесь и убираетесь отсюда навсегда, оба. Марина будет приходить, если захочет, а вас мы видеть не желаем. Никогда. Понятно?

— Я и сам тут не останусь — вчера подал на обмен. — Тарзан повернулся к Жоре. — Уже друзей позвал и родню, к вам в столовую. Можно, мы там отгуляем?

— А ты не хочешь, чтоб я тебя еще и грудью накормил? — спросил Жора.

Тарзан всплеснул руками.

— Из-за какого-то пса такой шухер! Да он через год сам бы издох от старости, а я только…

Закончить фразу он не успел: Жора запустил в него своей вставной челюстью.

Чертыхаясь, Тарзан выскочил на улицу.

— Чего ты ждёшь? — спросила Тэза у дочери. — Жена должна следовать за мужем.

Марина с плачем выбежала вслед за Тарзаном.

— Бандитка! — крикнула баба Маня Тэзе. — Выгнать из дому родную дочь!

— Так велел Лёша, — ответила Тэза, и больше это не обсуждали.

|

Через неделю Тарзан и Марина переезжали. Тэза собрала дочери все её вещи, помогла их упаковать, но провожать не вышла. Баба Маня повисла на внучке, обливая её слезами.

— Вы газгываете бде сегце! — рыдала Марина.

Полуторка стояла под аркой, и Тарзан сверху швырял вещи в кузов: лестницу опять сломали.

Соседи сперва решили освистать шкуродёра и забросать его гнилыми помидорами. Но с ним была Марина, и, щадя Тэзу, они отказались от «проводов».

Двор был пуст. Только кроткая Булочка яростно облаивала и полуторку, и самого Тарзана, видно, звериным чутьём распознав в нём убийцу своего мужа.

Это было началом бед, свалившихся на семью. Через день арестовали Жору — возникло большое и шумное дело, ему грозило много лет тюрьмы. Он сидел в камере предварительного заключения, и Тэза раз в неделю носила ему передачи. Марина первые месяцы после свадьбы прибегала по субботам, но её визиты становились все реже и реже. А осенью свалилась баба Маня: скорая помощь, уколы, больница и диагноз, страшный и окончательный: рак желудка.

— Похоронишь меня в рейтузах — я хочу выглядеть прилично, — попросила Маня.

Но через несколько дней полегчало, и её выписали из больницы.

— Ещё поживёт, — обнадёжил врач.

Вечером пришла Марина, нарядная, завитая, накрашенная. Принесла подарки: конфеты, «Красную Москву».

— Чего это вдруг? — удивилась Тэза.

— Бы едем.

— Куда?

— Я чегез сидагогу получила вызов в Изгаиль. Бы уже подали докубенты.

Новость оглушила. Даже Маня задохнулась от неожиданности. Несколько секунд все молчали.

— Вот теперь мне ясно, для чего он на тебе женился, — наконец произнесла Тэза.

— Здесь все дам завидуют и дедавидят, а там он откгоет свою фигму. Он ещё покажет этим дугакам! — Марина кивнула в сторону окна, выходящего во двор.

— Если они — дураки, то ты — идиотка! — пришла в себя баба Маня. — Лучше б я до этого часа не дожила! — Она стала завывать. — Почему ты её не проклинаешь, Тэза!.. Ведь ты же мать! Ты же не отпустишь своё дитя на погибель?.. Убей ее собственным секачом, убей! Пусть будет кровь на стенах!..

Переждав этот эмоциональный взрыв. Тэза хрипло спросила:

— Твоё решение окончательное?

— Да! — твердо ответила Марина.

— Тебе нужен от меня какой-то документ?

— Твоё согласие. Идаче оди дас не отпустят. — Она протянула сложенный вдвое лист бумаги. — Тут уже все отпечададо, надо только подписать.

Не читая, Тэза поставила подпись и возвратила дочери документ.

— И духи забери, и конфеты. Нам это не надо.

Из глаз Марины брызнули слезы.

— Это де тебе! Де тебе!.. Это бабушке!

Она резко вскочила, подбежала к бабе Мане, обняла её сзади и стала быстро-быстро целовать в седой затылок, Маня снова запричитала:

— Лучше б я умерла вместо Леши! Лучше б меня посадили вместо Жоры?..

— Бабуделька, давай я тебе что-нибудь постигаю! — попросила Марина.

— Я всё белье отнесла в прачечную, — опередила Манин ответ Тэза.

Размазывая краску по лицу. Марина закричала матери:

— Ты злая!.. Злая!.. Папа бы бедя подял. Я завтра пойду к дему, все гасскажу и попгощаюсь…

— Не смей рассказывать папе! — приказала Тэза. — Он этого не переживёт.

|

Когда за Мариной захлопнулась дверь, баба Маня накинулась на дочь.

— Ты таки деспот!.. Ты — фашист!.. Ты — Иосиф Адольфович!

И вдруг смолкла, увидев, как Тэза обмякла, опустилась на пол, опрокинулась на четвереньки и негромко по-звериному заскулила, как волчица над своим погибшим детёнышем.

В нашем дворе это был второй случай эмиграции. Первым выехал Дима Мамзер, большой рыжий мясник с мощным торсом, покрытый курчавым мехом, и руками штангиста, усыпанный миллионом нахальных веснушек. Работая мясником, он был самым уважаемым и самым благополучным человеком не только в нашем дворе, но и во всем квартале. Но однажды произошло событие, поломавшее всю его жизнь. Дима участвовал в смотре самодеятельности, читал «Белеет парус одинокий» и получил гран-при мясокомбината. Это решило его дальнейшую судьбу: он заболел искусством, бросил магазин и начал устраиваться чтецом, что было нелегко, потому что произносимые им фразы напоминали кашу из пережёванных слов, которую он выплёвывал изо рта, разбрызгивая буквы. С таким речевым аппаратом ему пришлось кочевать из филармонии в филармонию в разные концы нашей страны.

Сердобольные грузины посылали его читать стихи горным пастухам, которые всё равно не понимали по-русски. В одном из донецких домов культуры, перемазанный сажей, он изображал шахтёра-передовика. В Хабаровске работал в ансамбле глухонемых. Ставка у него была разовая, минимальная. Он за месяц зарабатывал столько, сколько в бытность мясником — за один удар топором. Иногда, дорвавшись до казённого телефона. Дима звонил жене откуда-нибудь из Киргизии или Якутии и оптимистично орал в трубку:

— Броня, держись! Скоро все наладится! В Йошкар-Оле мне обещали главную роль в ансамбле лилипутов! Держись, Броня, держись!

И Броня держалась. Сперва она продала все ювелирные изделия, которые в прошлом материализовались из излишков свинины и говядины, потом — ковры, хрусталь, выходные платья. Но блудный муж не возвращался. Семья обнищала. Четверо рыжих, как папа, мамзерят голодной стаей рыскали по двору, подкармливаясь у соседей. И тогда, не имеющая никакой профессии Броня, пошла работать уборщицей, но далеко, в другом конце города, чтоб во дворе не узнали, чтобы не компрометировать мужа-артиста.

Прошло несколько лет. В беспрерывных поисках актёрского признания Дима очень изменился: похудел, помрачнел, мех на его груди уже не вился весёлыми колечками, а стоял дыбом, веснушки слились друг с другом и напоминали ржавчину. В глазах появился злой голодный блеск. После очередного отказа очередной филармонии он подал заявление на выезд в Израиль. Как ни отговаривали Диму коллеги-мясники вернуться в магазин, предлагая даже «поставить его на телятину», как ни молила измученная Броня, он от своего решения не отказался.

В ожидании разрешения на отъезд он напивался со знакомыми рубщиками, стучал кулаком-молотом по столу и рычал:

— Ненавижу! Всех ненавижу!

Потом гонялся за своими мазерятами и требовал, чтоб они учили идиш.

Тихая и забитая Броня на сей раз вдруг проявила железную стойкость и ехать наотрез отказалась.

— Тогда ты мне не жена! — заявил Дима. — Ты — Павлик Морозов!

Он развёлся с Броней, написал десятки жалоб во все соответствующие инстанции, ходил по приёмным, кричал: «Я не хочу с вами жить!» и требовал немедленного разрешения.

Наконец, оно было получено. Дима бережно уложил в че, модан общую тетрадь, в которой был переписан весь его репертуар, ни с кем не прощаясь, вышел из подъезда и сел в машину своего друга мясника Лёни. Все соседи высыпали из квартир, выстроились в две шеренги, создав живой коридор, сквозь который и выехала со двора машина. Обжигаемый десятками глаз, Дима победно развалился в кресле и «по-заграничному» дымил сигарой, которую давно приобрёл специально для этой минуты. А в оконной раме второго этажа замерла Броня, живым символом отчаяния и скорби.

Через несколько месяцев в одной солидной газете появилась статья «Письма Димы Мамзера». В ней вкратце рассказывалась биография и цитировались строчки из его писем другу Лёне. Дима сообщал, что живёт в подвале без удобств. У него только примус и к нему всего три иголки.

Заплаканная Броня помчалась к Лёне за подробностями.

— Ты дура! — успокоил он её. — Кому ты веришь! Это же — код, мы заранее условились. Живёт в подвале, значит, принят на работу, без удобств — это без диплома, примус — квартира, три иголки — три комнаты… Они потребовали его письма — я дал, пусть печатают, журналисту тоже надо жить… Но Дима — в полном порядке!

А еще через месяц Лёня заехал к Броне и сказал:

— Можешь кусать себе локти — он уже диктор «Голоса Израиля».

И действительно, в ту же ночь Броня услышала из «Спидолы»: «Вёл репортаж Дмитрий Мамзер». Назавтра пришел вызов на междугороднюю станцию. Звонил Дима. Он кричал в трубку, какая у него шикарная машина, сколько он зарабатывает, и звал Броню с детьми к себе.

— Оставь им и мебель, и тряпки. Приезжай голая с голыми детьми, — я вас одену, как кукол!..

|

Броня слушала, глотала слёзы и улыбалась, радуясь его голосу. Потом прошептала в ответ, скорее себе, чем ему:

— Я не поеду.

Но он услышал и вскипел:

— Почему, комсомолка?! Что ты там потеряешь, кроме субботников?!

Броня не могла объяснить ни ему, ни себе, что она теряет, но потерять было страшно.

А еще через месяц наступил крах Диминой карьеры. Об этом рассказал все тот же мясник Лёня.

— Знаешь, что сделал этот псих? Он пришел на работу пьяным, а в Израиле это почему-то не одобряют. Его вызвал шеф и спросил: «В чем дело?» Дима ответил: «Сегодня праздник». «Какой праздник?» — удивился шеф. «Седьмое ноября, — ответил Дима. — Праздник Октябрьской революции…». Как ты догадываешься, он уже не диктор!

С тех пор Димины следы потерялись, он не писал, не звонил. Ходили слухи, что он уехал в Америку.

Марина больше не появлялась. Об её отъезде они узнали из письма, полученного по почте. Она желала им здоровья, просила простить её, обещала присылать посылки. Внизу, рукой Тарзана, было дописано: «Привет от необрезанного израильтянина!»

Тэза прочла письмо сдержано, внешне спокойно, а у Мани начался приступ. Приезжала «Скорая», делали уколы. Когда боль отпустила и врач уехал, Маня поманила Тэзу, велела сесть рядом на постель и открыла ей главную тайну своей жизни:

— Я тебе не родная. У тебя есть мать.

И она рассказала то, что таила все эти годы.

Отец Тэзы был суров и набожен. Он жил в Бердичеве. Женился, уже будучи пожилым. Ривка была лет на двадцать его моложе — он держал её в строгости и под неусыпным надзором. Но, несмотря на это, она ему изменила с каким-то молодым инженером. Он её выгнал, а Тэзу, которой тогда было чуть больше годика, оставил себе. Ривка уехала со своим инженером в Ленинград и там вышла за него замуж. А отец взял в дом бабу Маню, дальнюю родственницу, которая приехала из местечка и была тогда очень «файненькая». Через год после побега Ривка прислала письмо, просила у бывшего мужа прощения, сообщала, что живёт хорошо, и спрашивала, как Тэзочка. Отец ответил, что Тэза умерла, а сам стал срочно сворачивать дела, готовясь к отъезду. Видя, как Маня привязалась к ребенку, он быстро женился на ней, и они все тайком переехали в Одессу, чтобы замести следы. Рассказывали, что Ривка потом приезжала, искала своего бывшего мужа, искала Тэзину могилку и безрезультатно вернулась в Ленинград.

— Найди её! — потребовала Маня. — Я скоро умру. Жора в тюрьме. Марина — отрезанный ломоть. Тебе нужны близкие. У неё фамилия мужа. Дай мне шкатулку. — Она стала рыться в пожелтевших бумагах. — Берегла всю жизнь для этого случая. Помню, похоже на фаршированную рыбу. — Она нашла нужную бумажку и прочитала: — 0! Фишман.

Теперь, когда мы подошли ко второй половине нашего повествования и действие начнет развиваться стремительнее, давайте ненадолго остановимся и поудивляемся тому, чему до нас уже миллионы раз удивлялись. Вот ведь как в жизни все неравномерно распределено: одному — только радости и удачи, другому — беды и печали. Казалось бы, уже всё, хватит: план по горестям давно перевыполнен. Но нет! Всё сыплются и сыплются, одна за другой, как из рога изобилия, на седеющую голову, на согбенную спину, на израненное сердце… А если присмотреться и подытожить, то можно еще к одному открытию прийти, что всё это достается только хорошим людям. Правда, есть мнение, что потому они и хорошие, что многое в жизни испытали. Вот и выходит, что доброму и душевному человеку всегда жить мучительнее и труднее, чем какому-нибудь холодному и чёрствому эгоисту. И тогда возникает вопрос, который и до нас миллионы раз в минуты отчаяния задавали себе наши многострадальные предки. «Так где же тогда обещанная справедливость? Где она? Где?» Не случайно постоянным причитанием бабы Мани стало: «Чтоб нам завтра было так хорошо, как нам сегодня плохо!». И тогда я задам еще один вопрос: так что же то самое главное, для чего человек является на Землю: Любовь?.. Материнство?.. Созидание?.. Увы, нет. Человек рождается для потерь.

…Всю дорогу в самолете Тэза переживала: отыщет ли она мать? А вдруг та не дожила до встречи с покинутой дочкой, ведь она всего на шесть лет моложе бабы Мани. А если жива, то могла переехать в другой город или еще раз выйти замуж и изменить фамилию.

Но по прилёте её опасения развеялись: Ревекка Фишман была жива. В адресном бюро дали её домашний адрес и телефон. Больше того, по счастливой случайности, сотрудница бюро хорошо знала эту семью, и мать и троих её сыновей. Старший из них, Давид, работает в центральном салоне-парикмахерской.

— Шикарный мастер, — сообщила сотрудница, — к нему запись вперёд на месяц.

В салоне был перерыв. Тэза постучала во входную стеклянную дверь. Подошла недовольная уборщица-грузинка.

— Перерыв, генацвале, перерыв. Прочесть не можешь? Зачем в школе училась?

— Мне нужен Давид Фишман. Пожалуйста! Очень нужен!

|

Что-то в Тэзином голосе заставило старушку смягчиться.

— Заходи. Жди. Позову.

Через несколько минут в фойе спустился высокий седоволосый человек в белом халате.

— Это вы ко мне? — Он приветливо улыбнулся. — Что-то срочное?

— Я… ваша… — Тэза запнулась.

— Вы моя клиентка? — помог ей Давид.

— Я ваша сестра.

— Сестра? — он все еще улыбался, но теперь уже чуть удивлённо. — Медицинская?

— Я ваша сестра, — повторила Тэза. — Родная. — И для убедительности почему-то добавила. — Из Одессы.

Улыбка слетела с лица Давида. Он подвёл Тэзу к дивану, усадил, сел рядом и, внимательно гладя ей в глаза, попросил:

— Рассказывайте. По порядку.

Сбиваясь, Тэза пересказала ему историю, поведанную ей бабой Маней. Рассказала, как сперва колебалась, не хотела ехать, а потом лихорадочно заторопилась. Как летела и волновалась, что не найдёт, не застанет. Жила ведь без них всю жизнь, и ничего. А вот сейчас, если б не отыскала, наверное, умерла б от горя…

Давид слушал, не перебивая, впитывая каждое её слово. Только его огромные глаза стали еще больше. Тэза во время рассказа ловила себя на странном, вдруг возникшем желании поцеловать его в эти добрые глазищи.

Когда она замолчала, Давид вдруг неожиданно потребовал:

— Покажите мизинец. Или лучше оба.

Она протянула ему свои ладони. На каждой руке, рядом с длинными музыкальными пальцами, стыдливо прятался коротышкамизинец. В нем было всего две фаланги. Тэза всегда стеснялась этого своего дефекта. Но Лёша успокаивал ее, шутливо объясняя, что она в детстве, когда сосала пальцы, откусила по кусочку от каждого мизинца.

— Теперь верю, — сказал Давид. — Это как паспорт нашей семьи. — Он показал ей свою огромную ладонь: рядом с пальцами-гулливерами пристроился лилипут-мизинец. — Это от мамы, деда и прадеда… — Остановился, вдруг осознав случившееся. — Значит, у нас появилась сестра?.. Сестричка? Сестрёнка?! — Вскочил, поднял её, привлек к себе, осторожно прижал к груди и замер от нахлынувшей на него радости, а Тэза воспользовалась этим и удовлетворила своё затаённое желание: чмокнула его в оба глаза.

Конечно, Давид больше не работал. Он сбросил халат, извинился перед клиентками, уже поджидающими его, посадил Тэзу в «Жигули» и повёз на улицу Марата, где в большой, многокомнатной квартире жила семья Фишманов.

— Сегодня суббота, все в сборе. Ой, что будет, что будет! — радовался он, предвкушая потрясение семьи. Потом вдруг резко затормозил. — Мама может не пережить. — Он выскочил и направился к телефону-автомату… — Позвоню братьям, предупрежу, посоветуюсь…

Когда они с Давидом вошли в дом, семья только что закончила обедать.

Все еще сидели вокруг стола, в гостиной. В старинном кресле, как на троне, в окружении царедворцев: сыновей, невесток и внуков, восседала красивая, величественная старуха.

Давид ввёл Тэзу, сделал условный жест братьям, мол, это и есть она, склонился к матери, поцеловал её, шепнул: «Тебя ждёт радостный сюрприз», — и отошёл в сторону.

|

— Вы ко мне? — удивленно спросила старая царица. Не в силах произнести хоть слово, Тэза кивнула.

— Кто ты, деточка?

Тэза продолжала молчать, но глаза её призывно кричали. И вдруг Ривка, опёршись на подлокотники, приподнялась в кресле и секунду пристально рассматривала Тэзу. Во взгляде её была растерянность и потрясение.

— Нет… — сперва прошептала она, а потом закричала: — Нет!.. Нет!.. — уже понимая, что произошло.

Тэза молча, как визитную карточку, выставила вперёд свой укороченный фирменный мизинец.

— Да… — выдохнула Ривка, встала сделала шаг к Тэзе, но ноги её от волнения подкосились, и она пошатнулась. Сыновья подхватили её под руки. С непривычной робостью она попросила: — Если ты меня простила, поцелуй меня.

Волоча непослушные ноги, Тэза подошла к ней, приложила свои ладони к её морщинистым щекам, прильнула лицом к её лицу, и так молча стояли, может мгновение, а может, вечность, мать и дочь, обретшие друг друга.

А дальше всё было, как в сплошном розовом тумане: Тэзу обнимали, целовали, говорили ей ласковые слова. Кто-то чуть ли не насильно вталкивал ей в рот вкусное угощение, кто-то снял своё кольцо и надел ей на палец в память об этой встрече. Но особенно счастлив был старший из братьев, Давид. Он радовался, как ребенок.

— Я умолял маму подарить мне сестричку, а она родила этих двух балбесов.

«Балбесы» дружно хохотали.

Тэза с внимательной нежностью рассматривала своих братьев, до смешного похожих друг на друга, как будто их штамповали. Только возраст внёс свои коррективы, придав каждому индивидуальность. Младший. Борис, носил на голове копну волос антрацитного цвета, которая не помещалась даже под широкополой шляпой. У среднего, Иосифа, который не расставался с трубкой, на голове была такая же копна, только она уже серебрилась. А у старшего, Давида, и шевелюра, и борода, и бакенбарды, совсем поседели, и его библейское лицо было особенно красивым в белом обрамлении волос, как икона в серебряном окладе.

Отец их умер в пятидесятом году от ран, полученных на фронте, и вся их сыновья любовь сосредоточилась на матери. Они обожали её, боготворили и слушались, беспрекословно подчиняясь любым её капризам. Их жёны и дети унаследовали это поклонение, и бабушка безраздельно владычествовала в своём семейном царстве. Как всякий диктатор, она была властна и категорична, её мнение было окончательным и бесповоротным, она требовала подчинения даже в мелочах.

— Давид. — спрашивала у мужа за ужином его жена, — хочешь жареную утку?

Давид не успевал расслышать вопрос, как мать уже отвечала:

— Он не хочет, у него гастрит.

— После Ессентуков у него нет гастрита, — робко возражала невестка.

— А я говорю — есть! Просто он от тебя скрывает.

— Скрываю, скрываю. — поспешно вмешивался Давид. — По ночам у меня справа ноет.

— У тебя должно ныть слева, — поправляла его мать.

— И слева ноет. И справа. Наверное, у меня два гастрита.

И Давид категорически отказывался от утки, хотя еще утром мечтал её отведать.

Конечно, все три невестки, как положено невесткам, сперва пытались восстать против такого диктата, но их бунты немедленно подавлялись, они привыкли и покорились.

Надо отдать должное старой Ривке — она была умна и справедлива. Если в спорах с жёнами её сыновья были не правы, она устраивала им такой разнос, что они сутками отсиживались в своих комнатах, чтобы «мамочка успокоилась».

Она вершила суд и расправу в своей семье, наказывала и миловала. Но стоило кому-нибудь из соседок не то чтобы осудить кого-то из Фишманов (Не дай бог! Такое даже страшно предположить!), а хотя бы просто не высказать своего одобрения — Ривка коршуном налетала на обидчицу и буквально заклёвывала её: никто не смел критиковать никого из её семьи, даже их кошку — это являлось только её правом, остальные обязаны были ими восхищаться.

Когда первые эмоции поостыли и все чуть-чуть успокоились, Ривка стала подробно расспрашивать новоявленную дочь о её жизни. Тэза долго рассказывала об Алексее, о Марине, о бабе Мане.

— Я хочу видеть женщину, которая вырастила мою дочь, хочу поклониться и поцеловать ей руку. Мы сейчас же пригласим её к нам.

Все три сына вскочили, собираясь бежать на телеграф.

— Она не сможет лететь, — остановила их Тэза, — она очень больна.

— Мы её вылечим!

— Какой-то французский препарат мог бы продлить ей жизнь, но у нас его ещё нет.

— Какой препарат?

Тэза вынула из сумочки рецепт и протянула матери.

— Иосиф в своей больнице может достать любые французские лекарства, даже те, которых еще нет в Париже!

Восприняв это указание, Иосиф забрал у матери рецепт и направился к телефону.

— Позвоню нашему фармацевту.

— Я бы сама полетела в Одессу, но уже не успею. — Ривка погладила дочь по плечу. — Ничего, мы там вылечим её, вот увидишь.

— Где там? — спросила Тэза, почему-то холодея от ужасного предчувствия.

— В Израиле. Через неделю улетаем. — Увидев, как изменилось лицо дочери, поспешно добавила: — И немедленно пришлем вам вызов. — Обняла ее, прижала к груди. — Какое счастье, что ты успела до нашего отъезда!

— Завтра же пойду в синагогу, поблагодарю Бога, — сказал Борис.

— Боб у нас верующий, соблюдает посты, знает иврит, — улыбаясь, объяснил Тэзе Давид. — С тех пор, как впервые услышал слово «жид», в нём проснулось его еврейское самосознание — освоил талмуд и каратэ.

— В отличие от некоторых, — парировал Борис, — на которых можно плюнуть — они утрутся и сделают вид, что ничего не произошло.

Ривка движением руки погасила этот конфликт.

— Есть Бог или нет, я до конца дней своих буду ему молиться за то, что он вернул мне дочь!

Потом Тэзу возили по улицам, показывали город, накупили кучу подарков. К вечеру в доме собралось много гостей — Ривка знакомила друзей и родичей со своей новой дочерью. Тэза пожимала руки, принимала поцелуи, улыбалась, целовала в ответ, но в душе у неё уже поселилась тяжёлая, холодная беда, от которой стыло сердце: найти и потерять — как это жестоко и несправедливо!

Вызов всему семейству Фишманов прислал Ривкин младший брат Лёва. Это был человек с огромным носом и неиссякаемой вулканической энергией, за что и получил прозвище «Перпетум-Шнобиле». Чем только он не занимался, чего только не предпринимал!.. Устраивал у себя на квартире выставку-продажу непризнанных художников… Руководил подпольной станцией техобслуживания… Организовал частную киностудию, на которой отснял фильм в защиту природы под названием «Волк волку — человек».

Лёва пытался продать этот фильм кинопрокату, а там, в свою очередь, пытались узнать, где он достал плёнку.

Тогда Лёва стал связываться с Голливудом, предлагая им своё творение.

Его предприимчивость не вмещалась в рамки социалистической законности, и Лёва всю жизнь существовал в постоянном конфликте с юриспруденцией, поэтому на комфортабельных теплоходах Черноморского пароходства ежегодно, на всякий случай, совершал прощальный круиз перед тюрьмой.

Вся его кипучая деятельность была направлена на то, чтобы разбогатеть. Но ему это не удавалось: заработанные деньги уходили на банкеты, где он поил «нужников», прикрывающих его от неприятностей.

Единственная ценность, которую Лёва шумно берёг и которой бурно гордился — это уникальная золотая брошь с большим сапфиром, окружённым алмазами, — собственноручное изделие предка-ювелира, подаренное им в день свадьбы своей молодой жене. Брошь переходила из поколения в поколение, мужчины дарили её жёнам, жёны сыновьям, те — своим избранницам… Как единственный сын, Лева получил её для дальнейшей эстафеты, но, поскольку он ни разу не женился, брошь осела у него и стала главной реликвией его холостяцкой квартиры.

Когда появилась возможность выехать в Израиль, Лёва немедленно подал заявление на отъезд, рассчитывая на земле обетованной, наконец, результативно применить свою энергию.

— Брошь вывезти не разрешат, — предупредили его друзья.

— Почему?! — возмутился Лёва. — Я же её не украл! Это — моё, моё! Пусть только посмеют не разрешить.

Но таможенники посмели.

Тогда Лёва решился на авантюру, он спрятал брошь в каблук, предварительно выдолбив там тайник. Всю дорогу до аэропорта его трясло от страха: а вдруг найдут — тогда скандал, суд и уже точно тюрьма, и уже точно без прощального круиза. Перед самой таможней он не выдержал, снял туфли и передал их провожающему его Борису.

— Не хочу рисковать. Надень. А мне дай твои.

Они поменялись обувью, и дядя с облегчением предстал перед таможенниками. Те подозревали, что он попытается провезти свою прославленную брошь, поэтому тщательно потрясли содержимое чемоданов, прощупали всю одежду, потом потребовали снять туфли. Их сперва простукали, потом оторвали каблук, затем подошвы. Естественно ничего не нашли но обувь измордовали.

— В чём же я полечу? — растерянно спросил Лёва.

— Возьмите обувь у провожающего, — таможенник указал на маячащего за стеклянной перегородкой Бориса. — У него какой размер?

— Сорок три.

— Ау вас?

— Такой же.

— Вот и обувайтесь.

Таможенник сам взял у поспешно разувшегося Бориса его туфли и отнёс их дяде.

— Уж извините: служба, — объяснил он, оправдываясь.

— Ничего, ничего, ведь вы же должны быть бдительными! — великодушно простил его Лёва, совершенно обалдевший от такого поворота событий.

Благодаря неизрасходованной предприимчивости Лёва довольно быстро открыл свое дело, стал настоятельно звать всех родственников и прислал им вызовы.

Семья раскололась: младшие братья решили ехать, а Давид отказался наотрез. Ривка впервые в жизни не вмешивалась в их споры, только внимательно прислушивалась, — не высказывая своего мнения.

— Вы что, не знаете дядю Лёву? — убеждал братьев Давид. — Думаете, он соскучился по нас?.. Просто его фирме нужны дешёвые работники!

— При чем тут Лёва и его фирма! — горячился Борис. — Это Бог нам даёт возможность — нельзя ею не воспользоваться!

— Зачем тебе Израиль?

— Хочу жить на родине! Понял?

— Родина там, где ты родился.

— Нет. Родина там, где тебя не оскорбят за твое происхождение. Меня тогда оттащили от той сволочи, я не успел его придушить. Но если мою дочь назовут «жидовкой», меня уже никто не остановит, я убью гада и сяду в тюрьму!.. Не хочу дожить до этого.

— Почему ты уверен, что её обязательно обзовут?

— А ты уверен, что не обзовут? Что, в Союзе уже не осталось черносотенцев? Просто они теперь называются по-другому. Вспомни того киноведа из Киева.

— Какого киноведа? — не понял Давид.

— Котенко. Я же тебе о нем рассказывал.

— Это не ему, это мне, — уточнил Иосиф, попыхивая трубкой.

— А?.. Тогда и тебе расскажу. Помнишь, я ездил в командировку, исследовал кинематограф Украины? Так вот, этот Котенко под любым предлогом не допускал меня к архиву. Когда я взял его за грудки и припёр к стенке, он откровенно признался, что не хочет, чтобы иноверцы вмешивались в славянскую культуру. Это профессиональный антисемит со своей философией. «Вы споили Россию, заявил он мне. — Вы и ваши предки-корчмари. — Тогда вы предали Россию, — ответил я. — Вместе с вашим Мазепой. Кстати, в России было достаточно кабаков русского происхождения. — Нет! Это вы спаивали народ! — Зачем? — Чтобы захватить власть! Чтобы вытеснить нас из нашей культуры и науки! — Вас, как мне рассказали, не нужно было вытеснять — вы сами выпали. А вот Вавилов мог бы так заявить, когда его травил Лысенко». Он просто затрясся от ненависти. «Вы все — сионисты, только скрываете это! Все — американские шпионы! Вы хотите взорвать наши памятники!» Такого концентрата тупой агрессивной ненависти я ещё не встречал. Истоки этого мне потом стали ясны: он неудачник. Пытался пробиться в режиссуру — прогорел, писал сценарии — не прошли. Стал чиновником при искусстве. Ненавидит всех преуспевающих, даже своих братьев-славян. Ну, а об иноверцах и говорить нечего!.. Знаешь, какое его любимое занятие? Ребята из отдела рассказывали. После ужина берёт «Вечерний Киев», просматривает сообщения о смерти и соболезнования, находит еврейскую фамилию, радостно восклицает: «О! Ещё один!» — и выписывает эту фамилию в общую тетрадь.

— Ну, это уже патологический случай.

— Да. Но такие есть. И для них мы были причиной всех бед и будем. Мы виноваты в том, что много алкашей, и что гибнут памятники старины, и что медицина недоразвита… Недавно на рынке одна кликуша кричала, что кур мало, потому что евреи варят бульон… Ты ведь знаешь, злоба всегда активней, чем добро. Малейшее послабление — и они себя ещё покажут. Не хочу дожить до этого.

— Как легко ты отряхиваешься от страны, в которой родился.

— Не я отряхиваюсь от неё — она меня отряхнула.

— Почему ты так решил?

— Это решили за меня: не пустили уже на третий международный симпозиум, где обсуждали мои статьи. Посылали моего завотдела, который в этом ни в зуб ногой. Кстати, у меня уже готова докторская, а он ещё и не кандидат, но отделом руководит он, а не я. Это обидно, но не это главное.

— А что?