"На диком бреге (С иллюстрациями)" - читать интересную книгу автора (Полевой Борис Николаевич)

9

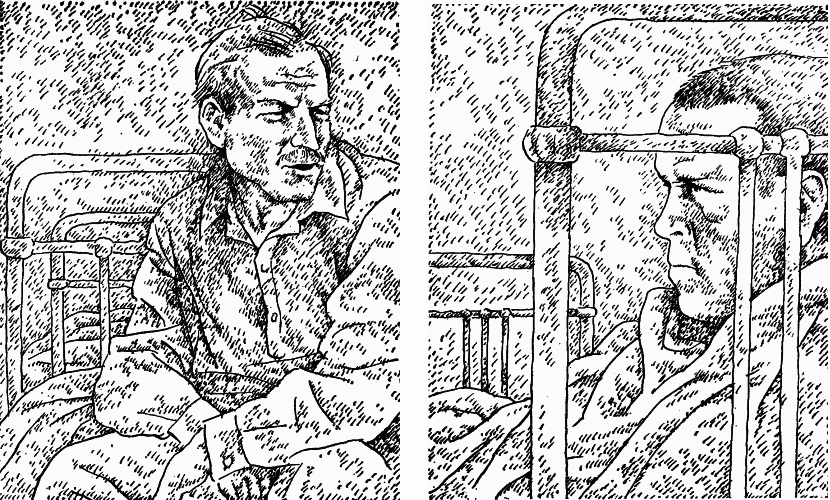

В час, отведенный в хирургическом отделении для посещения больных, по правилам допускалось к койке не больше двух посетителей. Ганна Поперечная приводила детей к отцу по очереди.

Толстушка Нина, быстро со всеми перезнакомившаяся, болтала без умолку. Сашко же, наоборот, в непривычной обстановке совершенно терялся и порою мог молча просидеть возле отца, вертя тесемки застиранного халата, ограничившись двумя фразами: «Добрый дэнь, тато!» и «До побачення, тато!»

Зато знаменитый экипаж экскаватора прибывал порою в палату в полном составе. Один Борис Поперечный — большой, громкоголосый, шумный — стоил целой толпы. Когда же появлялись все, становилось тесно. Они выстраивались у койки своего начальника, и вместе с ними в комнату врывались все страсти строительства, накаленная атмосфера соревнования, в которой Олесь оживлялся и как бы расцветал. Это была семья со своими заботами, волнениями, тревогами, с кругом семейных интересов, даже со своей терминологией, которую и Негатив, тоже экскаваторщик, не всегда понимал. Он, этот странный человек, в такие часы прямо застывал, боясь пропустить слово. В беседу он не вступал, но по уходе ребят часто говорил с завистью:

— Вы, Александр Трифонович, везучий. Хлопцы ваши — огонь! За такими сопли вытирать не надо. А у меня, как наше больничное третье — ни компот, ни кисель. Не поймешь что, а невкусно. Каждый в свою сторону глядит. — И вздыхал: — Вон тебя гостинцами заваливают, а мне хоть бараночку бы кто какую принес, хоть бы открыточку прислали — жив я, нет, им все равно.

— Не хайте, не хайте людей. Последнее дело — людей хаять, — сердился Олесь, всегда в таких случаях с досадой вспоминавший, как нежно человек этот сокрушался на пароходе о больной канарейке. — И мои не сразу такими стали. Сдружить их надо, понимаете, сдружить, тогда все пойдет. Дружба — великая сила!..

Сосед по койке вызывал у Олеся досаду. Но и жалость. Чувствовалось, человек изверился, опустил руки. Сердит на всех и на всё — где ему зажигать других! А ведь, видно, не лентяй, не тупица. И, стосковавшийся по живому делу, Поперечный часами рассказывал ему обо всем, что сам умел. Негатив слушал, кивал головой, даже завел тетрадку и записывал туда что-то.

— Оно конечно, Александр Трифонович, это так... А только у вас — орлы! Львы! А у меня мокрые куры.

Палата скептически относилась к усилиям Поперечного. Всем они казались тщетными, и когда Негатив уходил, кто-нибудь обязательно говорил:

— Попусту все. Это ему как мертвому припарки.

— Слушать противно! — кричал со своей койки Третьяк. Могучий его организм брал свое, рана заживала, и он уже охотно встревал во всякие больничные дела. — Таких нудяг на гребешке давить. У вас свой фарт. Вы человек башлястый. Сколько дубов загребаете? Ну и гребите, раз ваше... А этого зачем тащить? Подумаешь мне, нашелся товарищ Христос.

Олесь любил людей с ершистыми характерами: из них всегда в конце концов получался толк. Но к Третьяку душа у него не лежала. И не только из-за темного прошлого, а может быть, и такого же темного настоящего этого парня, а потому, что Третьяк, как казалось, мог говорить и думать лишь о себе, о своей ране, своем самочувствии, часами рассматривал в зеркальце какой-нибудь прыщик на своей маловыразительной физиономии.

— ...Граждане, я сегодня плохо выгляжу. Да? — встревоженно восклицал он по утрам. — Снилось, будто швы разошлись... А что? И могут, очень даже свободно... Паршиво ведь накладывают, халтурят... Наверное, разошлись.

Он бледнел и с лицом, искаженным от страха, исступленно тряс колокольчик. Прибегала дежурная.

— Уморить меня хотите? — вопил он бабьим, срывающимся голосом. Ему постоянно казалось, что лечат его хуже других, что в тарелку ему наливают меньше и жиже, что врачи его обходят, сестры грубят. Распсиховавшись, он выл, бранился, требовал администрацию, грозил писать «на самый верх», выводить всех на чистую воду и однажды так толкнул сестру, случайно сделавшую ему больно при перевязке, что та опрокинула тумбочку. «Истерик-самовзвод» — определил его Олесь. Но все-таки не мог не раздумывать, что привело Третьяка на строительство, какая ему радость болтаться без определенной работы среди по горло занятых людей, быть эдаким волосом в супе.

И вот однажды, когда в палате никого не было, Олесь решил поговорить с Третьяком начистоту. Тот читал какое-то письмо и, когда Поперечный добрался до его койки, быстро спрятал его под одеяло.

— Что надо? — спросил он, поднимая маленькие недобрые глазки.

— Вопрос имею.

Третьяк настороженно приподнялся на локте:

— Ну? Только если воспитывать, откатывайся. Перевоспитался. Паспорт без минусов. А то, как говорит один мой кореш, тоже, как ты, хохол, — тэче водыця в стэпу пид яром, а обэртаеться паром.

— Вопрос я имею простой. Зачем вы сюда ехали?

— А мне где ни работать, лишь бы не работать, — с деланной усмешкой произнес Третьяк, и глазки его еще больше насторожились.

|

«Экий налим, никак его не зажабришь!» — подумал Поперечный, чувствуя, как в нем разгорается желание «размотать» этого скользкого человека.

— А вот я, скажи мне сейчас кто-нибудь: «Вот тебе, Олесь, пенсия, как генералу, вот тебе участок, вот тебе ссуда, строй дом, живи», — откажусь: хоть какая-никакая работенка — и то слаще... Не понимаю, вот иные военные, другому лет сорок пять — пятьдесят, в самом соку человек, а вышел в отставку, все получил, залез, как тот медведь, в берлогу и сосет себе лапу. А ему б, черту, впору бревна ворочать.

Узенькие глазки смотрели внимательно. Видимо, Третьяк старался угадать, чего от него добивается этот не очень-то разговорчивый человек.

— А я вот тоже гляжу на вас: кто такой? Не то легавый — пробу негде ставить, не то Иисусик паршивенький... Кабы я вас не знал...

— Откуда знаешь?

— Волго-Дон вместе строили.

— Волго-Дон? — удивился, даже обрадовался Олесь. — С какого же стройрайона — с Красноармейского, с Калачевского, с Цимлы?

— Строили-то вместе, да по разную сторону проволоки. Понятно? При въезде на шоссейку портрет ваш висел, а нас мимо него гоняли... Старые знакомые... Ну да ладно, тогда, коли заговорили, ответьте. — Он махнул рукой в сторону строительства. — Там я вас понимаю— газеты, радио, шум: «знаменитый», «известный», «уважаемый»... А вот тут? Они там без вас как щенки слепые ползают. А вам бы: и пусть. Зато вернется Олесь Поперечный, сразу все наладит. А вы им жеваную кашу в рты суете. Какой вам с того навар?

Теперь когда Третьяк приспустил свою обычно придурковатую маску, в нем проглядывал какой-то другой, еще более непонятный человек. Это еще больше заинтересовало Олеся. Но, опытный в обращении с людьми, он не подал виду и весь казался поглощенным сооружением колпака из полотенца.

— Ну ладно еще экипаж. Там Борька, брат ваш, своя кровь. А вот этот красноглазый альбинос. Видите же, дырявый человечишка. Вы его накачиваете, а из него все тут же и вытекает. Нудяга, мразь! Как комар — зудит, зудит, так бы и запустил в него графином... Эх, нет все-таки на свете поганее зверя, чем такой человек... А вы и с ним нянчитесь.

Поперечный тем временем сложил колпак, расправил на колене, примерил. Колпак оказался как раз впору. Он надел его, как пилотку, чуть набок, и это придало ему бравый вид.

— Хочешь, тебе сделаю? — спросил он, вдруг переходя на «ты».

— Руки чешутся?

— Точно. Вот ты сказал: где бы ни работать, лишь бы не работать... А я: чего бы ни делать, лишь бы делать. Руки-то, хлопец, хорошо складывать только в гробу. Вот и еще вопрос: так и будешь весь век по миру мотаться, как фальшивая монета? А? Жить сложа руки?

— Сложа руки. Много ты знаешь. — Третьяк сел на койке. И вдруг выпалил: — И сложишь. Паспорт у меня чистый, а придешь к какому-нибудь хрычу в отдел кадров — нюхает, нюхает, сопит, сопит. «Зайдите через полмесяца». А через полмесяца: ступай в тайгу с геологами рабочим, шурфы бить, гнус кормить или за какой-нибудь сопливой геодезисткой линейку таскать... Эх, это ведь говорится только — паспорт чистый. Толкует он с тобой, а сам поглядывает, как бы ты его вшивую стеганку не смыл, цедит сквозь зубы, чтобы его кто не заподозрил, что он с «элементами» добрый... Не так, что ли, начальничек?

И будто испугавшись внезапной своей откровенности, Третьяк резко отвернулся к стене.

На этом разговор кончился. Третьяк больше ни разу не вылезал из своей раковины, но и того, что Олесь услышал, было достаточно для него. Упрямо разрабатывая свою изувеченную руку, он часто думал теперь об этом парне, о его подозрительности, о его плачевном умении во всем видеть лишь теневую сторону... Да, такого нелегко отремонтировать. Такого надо всего перебирать. Но перебирать было, должно быть, еще труднее. И когда он, опять оставшись наедине, спросил у Третьяка, что значит вытатуированная надпись: «Сдружусь — до смерти, ссучусь — смерть», тот ответил такими ругательствами, что Олесю захотелось пойти и умыться с мылом...

Однажды в час визитов, когда в палате уже сидели Ганна с Ниной, топтался весь экипаж Поперечного да еще зашли проститься со своим дружком уральские шеф-монтеры, которые, проводив собранные экскаваторы до первого забоя, уезжали домой, и в комнате было по-настоящему тесно, — все вдруг услышали, как кто-то гундосил.

— ...Братия и сестры, папаши и мамаши, — дребезжало, будто в вагоне пригородного поезда, — взываю к известной вашей доброте, помогите кто чем и сколько может... Продвиньтесь и потеснитесь, дайте войти бедной девушке, потерявшей всякое терпение.

Противный, рыдающий тембр речитатива профессионального вагонного «стрелка» был так здорово передан, что, оглянувшись и увидев в дверях миловидную девицу, утопавшую в больничном халате, у которой из-под марлевой повязки выбивались оранжевые кудри, все застыли в изумлении.

— Мурка Правобережная! — ахнул кто-то.

— Совершенно верно, только не Мурка, а Мария Филипповна. Чего вы тут топчетесь, как у пивного ларька? Сегодня бочкового не будет.

В мгновение, когда взоры всех были обращены к вошедшей, Олесь, взглянув на Третьяка, поразился, как радостно просияла его толстая физиономия.

— Ну что, Костя, не приняли тебя на том свете? Пришлось воротиться? — Гостья положила к нему на тумбочку какие-то сверточки. — А вино не пропустили, дежурный отобрал, говорит: «Поставлю к шкафу, будете возвращаться, верну». Интересно, что он мне вернет? — Подмигнув, девушка извлекла из-под халата бутылку и спрятала в тумбочке. — Вы чего на меня уставились? — спросила она мужчин. — Думаете, нельзя? Вокруг меня один кандидат медицинских наук увивался, все напоить меня хотел и объяснял: кагор — это не вино, это лечебное средство, он восстанавливает силы. — Потом, будто обо всех позабыв, она уселась на койке Третьяка, бросила ногу на ногу так, что из-под халата обозначилось маленькое круглое колено. — А не пора ли вам, граждане? Пусть здесь останутся только родные и близкие.

И когда топоча и пересмеиваясь, экскаваторщики и монтеры скрылись за дверью, она легко вскочила на подоконник, потянулась к форточке:

— Возражений нет? Лезьте под одеяла. — И, поведя своим коротким тупым носиком, удивилась: — И чего это от мужчин, когда их много, такой тяжелый запах...

Час посещений подходил к концу. Ходячие возвращались из приемного покоя, раскладывали по тумбочкам гостинцы. Но три посетительницы еще сидели возле коек. И хотя они полагали, что говорят шепотом, во всех концах палаты можно было отчетливо слышать:

— ...И вот, Олесь, захожу я в эту палатку — пресвятая матерь богородица — свинушник, ну просто свинушник! — возбужденно звучал голос Ганны. — Грязь, вонь, койки не убраны. В углах — мама моя, мама! — целые бороды из инея. Дрова возле печки, а печь холодная. И сами эти общие жители понапяливали на себя кто что смог и сидят, точно в степу на станции. Ну я за них и взялась. «Вы что же тут, милые, ужей разводить? Вон ты, большой, чем на койке валяться, встань да затопи печь». — «Не мое дело». — «Ах, не твое дело. Ну так я за тебя буду топить, ледацюга ты, тунеядец...» Засучаю рукава, а комиссия моя у двери топчется, не знает, что делать.

— Гануся, ты же, как брат Борис, гремишь на всю больницу.

— Тато, послухайте, мама веником одного, — вмешалась в рассказ Нина. — Он ей говорит: «Вы, говорит, не имеете полного права». А она ему: «Вот как дам веником по бесстыжим глазам — будет полное право!»

— Да тише вы обе... Живете-то вы как, как там у вас? Что нового?..

— Вот я и рассказываю, что нового, — удивленно отвечала Ганна.

— Мы вам и рассказываем, — подтверждала дочка.

Олесь смотрел на них обеих с любовью и удивлением.

— ...Эта самая Вика сейчас страшно выпендривается, — звучал другой голос, задорный, чуть хрипловатый. — Волосищи свои уложила в причесочку «вошкин дом». Знаешь, ватрушку такую на голове из волос приляпала и водит под руку своего Макароныча. Ну чучело чучелом! И еще говорит: «Мне, говорит, Надточиев улыбается!» Как же, очень она ему нужна, Надточиеву! Я и Макароныча-то у нее бы в один вечер отбила, только не люблю рыжих, а туда же — Надточиев ей улыбается! Волосы у нее, верно, красивые, цвета пепла, а сама дрянь, дрянь, высосанная какая-то, занудливая, злая... Уж на что у нас Валька, я тебе о ней рассказывала, Валька-телефонистка, которая на скрипке играет... Девчонка серьезная, справедливая, а и то Макароныча жалеет. А еще знаешь...

— Посетители, кончайте разговоры, время истекло, — объявила палатная сестра, появляясь в дверях.

— Ах, какая жалость! Я самое интересное-то и не успела сказать, — произнесла Мурка, вставая и запахивая халат. — У тебя, Мамочка, как там дыра, совсем зажила, не раскроется?

— На днях смотрели, говорят, шов сросся.

— А прочно, не лопнет?.. Ну так слушайте, граждане, потрясающую сенсацию: Мурка Правобережная выходит замуж. — Гостья сделала между коек вальсирующий пируэт, тряхнула оранжевыми кудрями. — Почему я вижу на лицах удивление? Таков закон природы, неумолимый закон.

— За кого? — послышался тихий вопрос Третьяка.

— За мужчину.

— За какого такого?

— За подходящего. За такого, какой мне нужен. Ну, что смотришь?

— Врешь! — мрачно произнес Третьяк, взволнованно приподнимаясь на кровати.

— Вы так полагаете, Мамочка? — Карие глаза иронически прищурились. — Он и сейчас у меня на стрёме, под окошком, в машине сидит. Ходячие могут убедиться, машина — блеск. Мы вам сейчас посигналим, как в коммунальной квартире, — два длинных и один короткий.

Она опять картинно запахнула халат, повернулась на каблуках и, легко неся свою складную фигурку, пошла к двери навстречу палатной сестре, свирепо смотревшей на болтливую посетительницу.

— Всеобщий приветик! — сказала она, оглядываясь и махая рукой. Потом остановилась возле сестры, премило улыбнулась, сделала удивленное лицо. — Какая у вас брошечка чу́дная, прелесть! Наверняка латвийская. И так вам к лицу...

Стук ее каблуков быстро стих в коридоре, а через малое время за окнами щелкнула дверца машины, и сирена мелодично просигналила — два длинных и один короткий.

— Ох, стерва! — сказал Третьяк, и трудно было определить интонацию, с которой было произнесено это слово.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |