"Сквозь время. (Сборник)" - читать интересную книгу автора (Журавлева Валентина Николаевна)

СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Я — Время; ныне перед вами крылья

Я разверну. Не ставьте мне в вину

Мой быстрый лет и то, что я скользну

Через шестнадцать лет, ничем пробел

Не заполняя

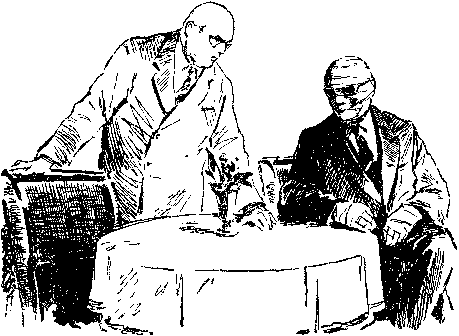

Это был страх. Самый обыкновенный страх — навязчивый, липкий. Зорин никак не мог отделаться от ощущения, что проказа прячется где-то здесь, в комнате. Он устал, но боялся подойти к креслу. Он хотел пить, но боялся прикоснуться к графину. Проказа могла быть везде — даже в вазе с ландышами.

Стараясь заглушить страх, он быстро ходил по комнате. Тень металась по расчерченному квадратами паркету.

— Бациллы проказы, — бормотал Зорин. — Бациллы Хансена… Хансена? Да, да, конечно…

Больше он ничего не мог припомнить, и это только усиливало страх. Может быть, заражен и воздух? Может быть, вдыхая воздух, теплый, насыщенный пряным ароматом ландышей, он глотает и эти проклятые бациллы Хансена?

Он почти подбежал к окну, рванул раму.

Холод оттеснял страх. В окно залетали снежинки. Ветер осторожно подхлестывал их, они кружились деловито, чинно. В танце снежинок было что-то очень привычное, много раз виденное. Это успокаивало.

Сумерки скрывали очертания предметов, и Зорин никак не мог понять — вяз или осокорь растет напротив окна. Ему почему-то казалось очень важным определить породу дерева. Он щурил близорукие глаза, вглядываясь в наползавшую тьму.

Машинально он прикоснулся к оконной раме, и сейчас же ударом электрического тока вернул. ся страх. Нельзя было трогать раму! В этой комнате нельзя ни к чему прикасаться!

Неловко, тыльной стороной ладони он закрыл окно. Вытащил платок и принялся вытирать пальцы.

За спиной тихо скрипнула дверь. Зорин вздрогнул — нервы отзывались на звук, как туго натянутые струны, — обернулся, поспешно пряча платок.

В дверях стоял человек в коричневом костюме. Лицо и руки человека были скрыты бинтами. Дымчатые очки прикрывали глаза.

“Человек-невидимка”, — почему-то подумал Зорин.

— Товарищ Садовский? — голос Зорина выдавал его волнение. — Доктор Садовский?

— Да. Александр Юрьевич Садовский, — ответ прозвучал подчеркнуто вежливо.

Зорин шагнул вперед, протянул руку и сейчас же, спохватившись, отдернул ее.

— Очень приятно вас видеть, — пробормотал он, чувствуя, что краснеет, и понимая, что говорит глупость.

— Садитесь, профессор. — Садовский кивнул на кресло.

Несколько секунд они еще стояли друг против друга: высокий, чуть сутуловатый Садовский и низкий, очень полный Зорин. Потом Зорин рывком придвинул кресло. И странное дело — опустившись в кресло, которое минуту назад казалось ему таким страшным, он неожиданно почувствовал облегчение.

Садовский, прихрамывая, прошел к другому креслу.

Проказа, как тигр. В терпении, с которым она преследует жертву, есть что-то страшное, неотвратимое. Год, два, десять, тридцать лет она выжидает. Потом — прыжок, и когти впиваются в тело, рвут, терзают…

Александр Садовский мог победить проказу. Ему просто не повезло. Случилось почти невероятное. Он, врач-лепролог, сам заболел проказой.

Это произошло весной, когда он испытывал созданный им препарат АД. Новый препарат совершал чудеса, он был намного сильнее сульфетрона, пропизола, хаульмугрового масла. Но иногда — это случалось не часто — препарат АД вызывал резкое обострение болезни. Садовскому не удавалось нащупать закономерность. Требовались эксперименты, десятки, пожалуй, даже сотни длительных экспериментов.

А проказа ответила ударом на удар. Четырнадцатого апреля, утром, умываясь, Садовский заметил на кисти правой руки красноватое пятнышко овальной формы. Через неделю такие же пятна появились и на лице. Еще через месяц пятна превратились в язвы.

Это была какая-то редчайшая разновидность лепроматозной проказы — злокачественная, скоротечная. Проказа словно мстила человеку, посягнувшему на ее тайны. Препарат АД не помогал. Каждый эксперимент — теперь Садовский экспериментировал на себе — приносил ухудшение.

Лепрозорий размещался в двух одинаковых трехэтажных зданиях. В одном находилась клиника. Здесь же жили больные. В другом были квартиры врачей и обслуживающего персонала. Еще весной Садовский перебрался в клинику. С этого времени он жил в химической лаборатории. Впрочем, жил — не то слово. Он работал. Работал утром, вечером, ночью. Победу над проказой — а с ней и спасение — могла дать только быстрота. Нужно было обогнать болезнь.

Препарат АД приготовлялся из солей двух кислот — хаульмугровой и гиднокарповой. Действие препарата зависело от его состава. Где-то, отмеренная сотыми долями процента, проходила граница между жизнью и смертью.

Все лето Садовский искал способ получения химически чистой гиднокарповой кислоты. Осенью врачи проверили действие очищенного препарата АД на больных. В шестнадцати случаях из семнадцати препарат принес почти полное излечение. И только у семнадцатого больного врачи констатировали обострение процесса. Этим больным был сам Садовский.

Новые опыты — новые неудачи. Они подгоняли болезнь. История болезни Александра Садовского быстро превратилась в пухлую папку. Садовский был и исследователем, и врачом, и больным. В историю болезни вписывались скупые, пожалуй, излишне скупые жалобы больного, латынь врача, химические формулы исследователя. Каждый опыт приближал победу исследователя. Каждый опыт приближал гибель больного. Врачу оставалось определить — что произойдет раньше.

В декабре Садовский-врач знал: больной погибнет прежде, чем исследователь найдет средство опасения. Исследователю нужно было три-четыре года; больному оставалось восемь, может быть, десять месяцев.

Эксперименты продолжались. Садовский-исследователь считал, что он имеет право распоряжаться жизнью Садовского-больного. Но одиннадцатого января главный врач лепрозория категорически запретил дальнейшие эксперименты. Садовский не спорил. Его болезнь уже давно перестала быть типичной, а значит, и интересной для опытов.

Он отдал все свои записи ассистентам и перебрался в маленькую комнату рядом с клиникой. В лабораторию он больше не приходил.

…Проказа, как тигр. Она кромсает свою жертву, уродует до неузнаваемости и убивает ее.

Садовского теперь лечили обычными сульфопрепаратами. Но когти проказы мертвой хваткой вонзались все глубже и глубже.

Проказа побеждала.

— Продолжайте, продолжайте, профессор. Я слушаю.

Белая маска бинтов скрывала выражение лица Садовского. Это раздражало Зорина. Он терял уверенность, сбивался, по нескольку раз повторял одно и то же. Продуманная система аргументов расползалась, как карточный домик.

— Понимаете, продление жизни… Я хочу сказать, борьба со старостью…

Он вспомнил, что именно с этих слов начал разговор. Дымчатые стекла очков Садовского ехидно поблескивали.

— Видите ли…

|

Зорин замолчал. Ему было жарко. По лбу, вызывая неприятное ощущение, капельками стекал пот. Как назло, платок куда-то запропастился.

— Старость? — переспросил Садовский. — Старость мне не грозит.

Зорин бросился напролом.

— Проказа излечима?

Садовский пожал плечами.

— Когда как. В большинстве случаев с проказой можно успешно бороться.

— Я имею в виду вашу болезнь.

За дымчатыми стеклами очков что-то блеснуло.

— Сейчас моя болезнь неизлечима.

Платок, наконец, отыскался. Зорин вытер лоб. Машинально придвинул кресло к Садовскому.

— Сейчас неизлечима? Так… А потом?

Садовский ответил не сразу.

— Года через три, не раньше, — он покачал головой. — Впрочем, это срок, рассчитанный на сумасшедшую работу. Скажем, так — лет через восемь.

— Восемь лет? А вы… я хочу сказать… вы… — Зорин смотрел на ландыши, — в вашем распоряжении… простите…

Садовский понимающе кивнул головой.

— Семь месяцев. Может быть, восемь. Но не больше десяти.

— Восемь лет и восемь месяцев! — Зорин говорил почти весело. — Что же, именно так! Именно так, — он придвинул кресло вплотную к креслу Садовского. — Послушайте, Александр Юрьевич, представьте себе, что вы… ну… заснете на эти восемь лет. Понимаете — на восемь лет? Если понадобится — даже на двадцать. И проснетесь, когда люди научатся лечить… вашу болезнь.

Обтянутая бинтами рука медленно поднялась вверх, сняла очки. В узкой прорези марли Зорин увидел карие глаза. В их взгляде было что-то необычное. Они смотрели слишком пристально. Только приглядевшись, Зорин заметил — ресниц почти не было.

— Сон? — глаза прищурились. — Вы полагаете, проказа не страшна спящему человеку? Организм живет, значит, живут и бациллы проказы.

— Нет, нет. Я имею в виду другой сон. Сон, при котором организм почти не живет.

Глаза Садовского смотрели настороженно.

— Давайте говорить начистоту, Борис Аркадьевич, — нетерпеливыми взмахами затянутой в бинты руки он подчеркивал каждое слово. — Вы прилетели сюда неспроста. Что вы хотите? Что вы предлагаете? Говорите… или я уйду.

— Ладно. Будем говорить начистоту. Как врач с врачом, Вы о гипотермии слышали?

— Разумеется. Операции, которые проводят при искусственном понижении температуры организма. Но какое отношение вы имеете к хирургии? Ваша область — продление жизни.

— Вот, вот. Продление жизни, — Зорин утвердительно кивнул. — Я не умею еще продлевать жизнь бодрствующего человека. Но продлить жизнь человека спящего — я могу. Догадываетесь?

— Нет.

— Если человек спит обычным сном — он живет. Если человек спит в состоянии глубокой гипотермии, он… организм почти не живет. И, следовательно, не стареет.

Садовский пожал плечами.

— Человеческий организм можно охладить на восемь, ну, десять градусов. Что это изменит? Основной обмен в организме будет продолжаться. Значит, будет продолжаться и жизнь — пусть даже замедленно.

Зорин протестующе хмыкнул. Пробормотал:

— Закон сохранения консервативности.

— Что? Как вы сказали?

Зорин забыл, что перед ним сидит больной, неизлечимо больной человек. Злость неуживчива — она вытесняет другие чувства. А возражения всегда злили Зорина. Он знал это… и все-таки злился.

— Я сказал — закон сохранения консервативности. По моим наблюдениям, ученый, революционизирующий одну область знания, почти всегда консервативен в другой. Если бы я не знал, коллега, о ваших работах по лепрологии… Ну, откуда вы взяли эту цифру -десять градусов? — Он не дал Садовскому ответить. — А если тридцать градусов? Или тридцать пять?

— Заморозить человека до нуля, а потом вернуть к жизни? Не верю.

Платок опять куда-то запропастился. Зорин шарил по карманам.

— Насколько я помню, — продолжал Садовский, — сердце человека не выдерживает охлаждения ниже двадцати шести градусов. Наступает фибрилляция желудочков, ритм сердца расстраивается…

Зорин быстро поднял голову.

— Да, да, сердце не выдерживает! Но ведь можно выключить сердце, и тогда фибрилляция не страшна. Я применяю для поддержания сердечной деятельности аппарат “искусственное сердце–легкие”. Кровообращение обходит сердце. Фибрилляция не наступает. Я охлаждал человека почти до нуля. И после этого сердечная функция возобновлялась! Нет, нет, коллега, дайте мне досказать… Самое главное — при глубоком охлаждении и замедленном кровообращении человек живет, но… — Зорин поднял палец, — но все жизненные процессы замедляются в сотни раз… Ну, что вы хотели сказать?

Садовский молчал.

— Сейчас ваша болезнь неизлечима, — Зорин запнулся, вопросительно посмотрел на Садовского, повторил: — Да, неизлечима! Вы это знаете лучше меня. Но если вы согласитесь, мы обманем проказу. Вам нужно, — он поправился, — науке нужно восемь лет? Превосходно! Эти восемь лет для вас будут одним месяцем.

Садовский молчал.

— Я провел уже десятки опытов, — говорил Зорин. — Продолжительность переохлаждения, правда, не превышала трех недель. Но здесь для вас единственная возможность… И потом, вы понимаете, при необходимости эксперимент можно прервать. Простите, я хотел сказать не эксперимент, а… лечение…

Он снова принялся искать платок. Садовский надел очки. Потянулся к вазе с цветами, поправил ландыши.

Зорин сосредоточенно — словно это имело очень важное значение — вытирал бритую голову.

Садовский встал. Сказал твердо:

— Не хочу!

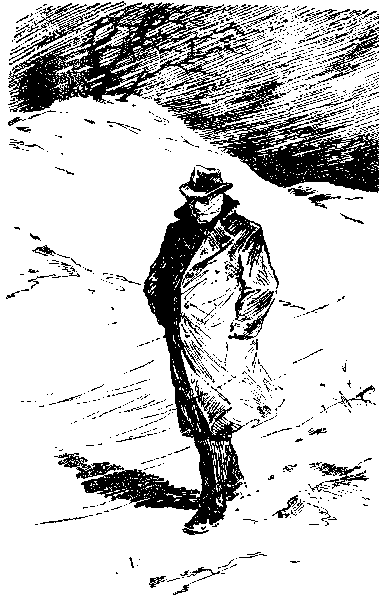

С Волги тянуло не сильным, но холодным ветром. Ночью снова выпал снег, и Садовскому приходилось утаптывать тропинку. Узкая, едва заметная под снегом, она петляла между деревьями.

По старой — кто знает сколько десятилетий существовавшей — традиции каждый больной, попав в лепрозорий, сажал дерево. Люди умирали, деревья оставались. Прокаженные верили: вырастил дерево — выздоровеешь. Врачи говорили: труд отвлекает — это полезно. И традиция соблюдалась строго. В последние годы многие излечивались, но никто не уезжал из лепрозория, не посадив дуб, вяз или осокорь.

Прежде Садовский просто не обращал на это внимания, он верил только в науку. Теперь он понимал, что, кроме науки, есть многое другое, что объединяется словом “жизнь”.

Он облюбовал место и весною решил посадить дубок. Главному врачу он сказал серьезно: “. Труд, говорят, отвлекает”. Тот ответил тоже серьезно: “Это, говорят, полезно”.

Почва здесь была дрянная — песчаник, солончаки. Сам по себе рос только ак-джусан — белая полынь. Чтобы дерево принялось, приходилось потрудиться. А это, наверное, и в самом деле было полезно.

Деревья росли вперемежку — старые и молодые. На холме, выше остальных, стояли три вяза. Их посадил штурман дальнего плавания, заразившийся проказой где-то на Гавайях. Он называл деревья по-морскому: среднее, то, что повыше, — гротом, два других — фоком и бизанью. Летом они действительно напоминали мачты с наполненными ветром зелеными парусами. Штурмана вылечили, и года два назад он покинул лепрозорий. Деревья-мачты остались. По соседству с ними Садовский и собирался посадить свой дубок.

Сейчас здесь был только снежный сугроб.

Садовский медленно обошел его. Правая нога побаливала. Ощущение было такое, как Ж холода. Но он знал, что холод этот совсем особого рода. Вообще, он хорошо представлял себе, что будет дальше. Появятся новые язвы. Окончательно выпадут брови и ресницы. Утолстятся ушные мочки. Разрушится носовая перегородка. Ухудшится, а может быть, и совсем пропадет зрение. Дышать будет все труднее и труднее. Потом… То, что произойдет потом, врачи деликатно называют “летальным исходом”.

Садовский и сам не смог бы объяснить, почему он не принял предложения Зорина. Он должен был его принять. Он даже хотел его принять. Если человеку терять нечего, он ничем не рискует. Прописная истина. Перед смертью не надышишься. Тоже прописная истина. Но обе эти истины — а с ними и многие другие — летели к черту, едва только Садовский задумывался над словами Зорина. Нечего терять? Чушь! Полгода жизни — это немало. Это очень много.

|

Человек создан, чтобы жить. Эта истина подтверждалась всем: каждым глотком воздуха, каждым движением, каждой мыслью. Все было хорошо, все имело свой смысл и особую прелесть — жара и холод, безветрие и ветер, музыка и тишина. Он умывался — и не понимал, как раньше он мог делать это автоматически. Он садился за стол — и не понимал, как раньше он мог читать за едой.

Почему-то думают, что для приговоренного к смерти время бежит с громадной скоростью. Наоборот. Оно почти замирает. Но каким-то шестым чувством человек постоянно ощущает его медленное и неуклонное движение. В этом движении есть что-то гипнотизирующее. Отвлечься, вырваться, уйти от него почти невозможно. Не помогают никакие силлогизмы. Логика вообще бессильна там, где восприятия и чувства напряжены сверх меры. За каким-то пределом начинают действовать особые, еще неизученные человеком законы.

По логике все казалось просто. Садовский был одинок. Садовский был неизлечимо болен. Следовательно, ему нечего было терять. Следовательно, он с радостью должен был принять предложение Зорина.

Но неизвестные законы, вопреки логике, диктовали обратное. Именно потому, что Садовский был одинок и неизлечимо болен, каждый разговор, даже пустяковый, каждое, даже небольшое улучшение самочувствия приобретали сейчас особую, исключительную ценность.

Логика говорила: из тридцати четырех лет жизни ты почти треть провел здесь, в лепрозории, ты работал по двенадцать часов в сутки и все-таки не победил проказу. Следовательно, за оставшиеся полгода, не работая в лаборатории, ты, конечно, ничего не придумаешь.

Неизвестные законы диктовали свое: ты сейчас впервые увидел и почувствовал мир, оставшиеся месяцы дадут тебе больше, чем вся жизнь.

…Снег пощелкивал под ногами. Впервые Садовский обратил внимание, что снег не поскрипывает, не хрустит, а именно вот так пощелкивает. Это открытие — за последний месяц он сделал их множество — показалось ему важным.

Тропинка, обогнув холм, вышла на пустырь. Ветер гнал по нему белые волны снега, и они захлестывали, стирали тропинку. Летом пустырь тоже был белым — от густых порослей ак-джусана. Садовский попытался вспомнить запах ак-джусана, но почему-то вспомнил другой — ландышей. И сейчас же всплыло лицо Зорина — полное, с маленькими прищуренными глазами, с быстрой сменой выражений.

Да… Садовский еще до встречи догадывался, о чем будет говорить Зорин. Но когда профессор протянул и тут же отдернул руку, Садовский почувствовал желание сказать “нет”, даже если разумнее сказать “да”. С этого, собственно, и началось. Закон консервативности? Ерунда! Просто он знает и чувствует лепрологию. А опыты Зорина для него — китайская грамота. И вообще — откуда Зорин узнал о нем? Ничего особенного не произошло. Врач заболел. Что здесь удивительного? На Гавайских островах еще совсем недавно существовал закон, по которому врачи давали подписку на всю жизнь оставаться в лепрозориях. На земле четыре миллиона людей больны проказой. Четыре миллиона людей приговорены к медленной, неизбежной, мучительной смерти. Чтобы спасти их, нужны жертвы. На войне, как на войне…

Садовский вспомнил, с каким испуганным лицом Зорин отдернул руку. Люди чертовски боятся проказы! А ведь, в сущности, она не более опасна, чем туберкулез. Но люди боятся даже слова “проказа”. И Зорин боится. В кресло сел, как на электрический стул. Правда, потом, когда начал говорить о своих опытах… Да, опыты! Все-таки Зорин талантлив. Блестящая идея — выключить сердце и легкие, заменить их аппаратом… Да, придумано хорошо. Уже только поэтому следовало бы согласиться на эксперимент. Пройти сквозь время… Заглянуть в будущее… Каким оно будет! “Если понадобится — даже на двадцать лет!

Садовский усмехнулся. Было даже что-то радостное в том, что он мог выбирать. Мог взвешивать, обдумывать, оценивать. И самое главное — не спешить. Пусть даже в глубине души он знал, что именно, в конце концов, скажет Зорину. Но выбирать приятно. Обреченность начинается там, где нет выбора. Зорин терпелив: он и не думает уезжать из лепрозория.

А пока… Пока есть недочитанная книга, есть музыка, есть цветы на столике. И еще — есть тепло. Он только сейчас почувствовал, как холодно.

Мелькнула озорная мысль: если отсюда до входа в клинику четное число шагов — нужно соглашаться, если нечетное — пусть Зорин уезжает…

Вот теперь снег действительно поскрипывал под ногами — это оттого, что Садовский шел быстро. Было интересно — что получится? Он почти бежал — от нетерпения и немного от холода. Посмеивался: “Вы скатываетесь в болото мистицизма, уважаемый Александр Юрьевич. Хорошо, что об этом никто не узнает”.

Когда до клиники оставалось метров двести, он замедлил шаги. Может быть, это была усталость. Потом шаги стали еще медленнее. “Вы — шаман, уважаемый Александр Юрьевич, разве так решают вопросы?”

Снег снова пощелкивал, отсчитывая шаги. Тысяча двести семнадцать… восемнадцать… девятнадцать…

Он остановился. Все-таки глупо так волноваться! В конце концов, это шутка.

Двадцать семь… Двадцать восемь… Нужно просто пробежать оставшиеся метры!

Но он прошел их очень медленно, машинально сокращая шаги так, чтобы получилось нечетное число.

Последний шаг был тысяча двести тридцать девятый.

— Вы только, голубчик, не волнуйтесь! Лежите и не волнуйтесь.

Зорин говорил почти умоляюще.

— Ничего, Борис Аркадьевич, — Садовский натянуто усмехнулся, — сейчас это уже не имеет значения.

Зорин вздохнул. Уверенность неожиданно — в самую последнюю минуту — исчезла, и это мучило его. Осторожно, словно боясь что-нибудь испортить, он прикоснулся к краю операционного стола. Рука утонула в мягкой, почти воздушной пластмассе. Скосив глаза, Садовский наблюдал за Зориным.

— Спокойнее, Борис Аркадьевич, — он говорил тихо, так, чтобы не слышали стоявшие в глубине операционной врачи и сестры. Громко добавил. — На таком пуховике можно и десять лет проспать. Запросто.

Полные губы Зорина скривились. Глаза прищурились, почти закрылись. Ответил он не сразу.

— Ну, вот, теперь мы будем друг друга успокаивать, — он говорил с нарочитой грубостью, плохо вязавшейся с добрым и печальным выражением лица. — Начнем, коллега?

— Начнем, уважаемый коллега. — в тон отозвался Садовский, хотя ему хотелось сказать другое, что-то очень важное и теплое. — Ну, до свидания…

Это прозвучало вопросом. Зорин покачал головой.

— До скорого свидания. Я знаете ли, голубчик, уверен, что…

— Не надо, — Садовский закрыл глаза. — Не надо.

Они помолчали. Потом Зорин встал.

— Ну, в общем… — он запнулся.

Садовский кивнул:

— Да.

Зорин отошел к пульту. Вполголоса — ему казалось, что он кричит, — сказал:

— Начнем.

Хирург — молодой, высокий, с крупным вытянутым лицом — шагнул к столу. Бросил сестре:

— Свет!

Зорин отвернулся.

Минутная стрелка настенных электрических часов подползала к двенадцати. Она медленно, как будто преодолевая усталость, перепрыгивала с деления на деление. Перепрыгнув, вздрагивала и замирала. Потом, после долгого раздумья, карабкалась выше. Зорин слышал отрывистые команды хирурга, неестественно спокойный голос ассистентки, отсчитывавшей пульс. Сейчас они кончат и тогда…

— Аппарат! — резко произнес хирург.

— Включаю, — отозвалась сестра.

На несколько секунд наступила тишина.

— Закрывайте, — сказал хирург. — Борис Аркадьевич, готово.

Зорин обернулся. Два ассистента прикрывали операционный стол стеклянным колпаком. Хирург повторил:

— Готово.

Сейчас, когда нужно было действовать, к Зорину вернулась уверенность. Мучительная скованность исчезла. Казалось, тело потеряло вес. Движения стали легкими, точными.

— Начинаем! — сказал он и услышал в своем голосе что-то резкое, отрывистое, похожее на интонацию хирурга.

Рука коснулась пульта. Вспыхнули зелено-серые круги осциллографов. На экранах змейками извивались светлые линии. В центре пульта, на выпуклом квадрате большого экрана их было две — зеленая и синяя. Они сплетались в каком-то фантастическом танце. Только очень опытный глаз мог уловить в их судорожном биении ритм и закономерность. Это работал регистратор биотоков.

— Включаю холод!

Зорин повернул рукоятку. Где-то за стеной приглушенно завыл компрессор. Под стеклянный колпак побежал холодный воздух. Стрелка циферблатного термометра дрогнула и поползла вниз. Врачи подошли к пульту, остановились позади Зорина.

— Такое быстрое охлаждение… — тихо сказала молоденькая ассистентка, — это вызовет…

Хирург недовольно кашлянул, и ассистентка замолчала.

Стрелка термометра летела вниз. Тридцать два и два… Тридцать и четыре… Тридцать… Только у цифры “26” стрелка почти замерла, словно натолкнувшись на препятствие. На регистраторе биотоков бешено заплясали светлые змейки.

— Всегда так, — вполголоса, не оборачиваясь, сказал Зорин. — Организм сопротивляется. В обычных условиях ниже этой температуры — смерть.

Вздрагивая, как бы нехотя, стрелка медленно сползла к цифре “25” и снова полетела вниз.

— Двадцать три… двадцать один… — вслух отсчитывала ассистентка, — восемнадцать и пять… шестнадцать…

Танец змеек на экранах осциллографов замедлялся. Теперь светлые полоски плавно вскидывались вверх, на мгновение застывали и медленно падали.

Восемь… шесть с половиною…

Сама не замечая этого, ассистентка считала громко, звенящим от волнения голосом.

— Пять с половиною… пять…

Зорин нажал белую кнопку под регистратором биотоков. Вспыхнула зеленая лампочка.

— Автомат, — отрывисто сказал Зорин, — будет поддерживать нужную температуру, записывать показания приборов, сигнализировать в случае непредвиденных осложнений.

Он замолчал. Сейчас говорить о технике казалось кощунством. Пробормотал:

— Как будто все…

Экраны осциллографов погасли, На пульте ровно горела зеленая лампочка.

Зорин обернулся. Почти машинально обернулись и другие. Но сквозь запотевший стеклянный колпак ничего не было видно.

В наступившей тишине отчетливо слышалось сухое пощелкивание автомата…

Странная вещь — время. Философы и физики спорят о природе пространства. О природе времени никто не спорит — слишком ничтожны знания. Время одно для всех, — так говорила механика Ньютона. Время зависит от скорости движения системы отсчета, — утверждают формулы в механике Эйнштейна. И это все, что знают люди.

Бесконечность времени трудно себе представить. Еще труднее представить, что время может иметь предел. Кто окажет — что такое время? Тысячелетия назад была создана легенда о Хроносе — всепоглощающем Времени. Среди богов, придуманных людьми, не было никого страшнее Хроноса. Это он породил Танату — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение… Это Хронос пожирал своих детей…

В конце концов дети Хроноса восстали. После долгой борьбы они освободились от жуткой власти Времени. Так говорит легенда.

Когда-нибудь легенда станет явью. Не боги, а люди восстанут против всепоглощающего Хроноса. Восстанут и победят. Тогда люди будут свободно двигаться во времени и уноситься на тысячелетия вперед.

А пока великая безмолвная река времени несет нас неотвратимо, неуклонно.

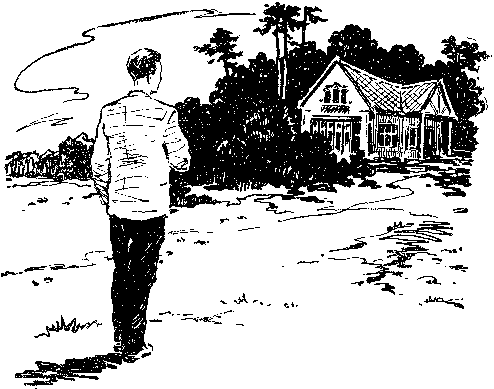

Первое, что увидел Садовский, были бесформенные светлые пятна. Потом одно пятно, побольше и поярче, превратилось в полуприкрытое шторой окно. Другое пятно медленно приобрело очертания человеческого лица.

Сначала все было серым. Цвета появились позже, не сразу. Прежде всего желтый и розовый — от букета на тумбочке. Затем синий — от костюма Зорина.

Теперь Садовский видел, что губы Зорина двигаются — профессор говорил. Но звуков не было. Они возникли внезапно, словно разорвав завесу:

— …и делайте так, — говорил Зорин. — Сосредоточьтесь, голубчик. Поднимите руку. Вы слышите?

Садовский не отвечал. Он слышал, но слова не воспринимались. В памяти медленно, очень медленно всплывали картины. Лепрозорий… Встреча с Зориным… Бессонные ночи… Еще один разговор… Операционная…

— Сколько? — спросил Садовский и вздрогнул — голос прозвучал откуда-то со стороны.

Зорин подпрыгнул на стуле, впился глазами в лицо Садовского.

— Так, так, — шептал он, машинально потирая руки. — Рефлексы, зрение, мышление, речь… Значит…

— Сколько лет? — повторил Садовский, пытаясь привстать на кровати.

— Лежите, голубчик, лежите! Девятнадцать лет. Девятнадцать с лишним. Скажите, вы…

— Девятнадцать! — перебил Садовский и вдруг рывком оторвался от подушки. Глаза его, не мигая, смотрели на Зорина.

Медленно, преодолевая инерцию, возникали обрывки представлений. Склеенные впечатлениями, они превращались в мысли. Не сразу, путаясь и переплетаясь, мысли выстраивались и выравнивались. И только тогда в сознании прозвучало: ложь! Девятнадцать лет — это ложь! Зорин совершенно не изменился. Полное бритое лицо, прищуренные глаза, едва заметные морщинки… Все как было!

Садовский покачал головой. Ему казалось, что он говорит.

— Спокойнее, Александр Юрьевич, спокойнее, — Зорин улыбался, скрывая волнение. — Ну, говорите…

— Девятнадцать лет… девятнадцать лет…, — Садовский силился привстать, — вы… такой… но изменились…

Зорин растерянно улыбнулся, развел руками.

— Понимаете, это потом. Потом. Не все сразу. Я объясню.

— Не удалось… ничего не удалось, — не слушая его, выкрикивал Садовский, — проказа…

Он поднял к лицу руки. На белой, глянцевой коже не было никаких следов проказы.

— Не понимаю…

Он бессильно откинулся на подушку.

— Прошло девятнадцать лет, — отчетливо, почти по слогам повторил Зорин. — Проказа излечена. Это было нелегко. Последняя стадия,. Девятнадцать лет…

— А вы? — прошептал Садовский. — Вы?

— Мы победили старость, — просто сказал Зорин. — Поэтому я… такой… Старость теперь наступает нескоро.

Садовский закрыл глаза. Потом приподнялся на локтях, посмотрел на Зорина. Спросил беззвучно:

— Как?

— Ну, не сейчас, голубчик, не сейчас, — мягко сказал Зорин. Посмотрел в глаза Садовскому, улыбнулся. — Ну, хорошо, голубчик, не волнуйтесь… Понимаете… видите ли, старение организма считалось необратимым процессом. А мы доказали, что процесс этот обратим. Пока — ограниченно, но обратим. Вот и все… Нет, нет! Больше ничего не скажу!..

Садовский дышал тяжело, с хрипотой. Лег, губы шептали:

— Девятнадцать лет… Девятнадцать лет…

Зорин взял его руку — сухую, холодную.

— А… другое? — еле слышно спросил Садовский. — Девятнадцать лет… Люди…

Зорин понял.

— Да, коммунизм, — он улыбнулся. — Многое изменилось. Вы не узнаете.

— Что? — прошептал Садовский.

Зорин покачал головой.

— Не спешите. Все впереди.

Садовский долго, очень долго лежал, глядя куда-то в пространство. Потом улыбнулся — одними глазами. Зорин уловил слабое пожатие руки.

|

|

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |