"Лесная быль. Рассказы и повести" - читать интересную книгу автора (Радзиевская Софья Борисовна)

Новость

Сон под утро всегда самый крепкий. Мне приснилось, будто Мишка в окно стучит: тук, тук, тук. И шепчет:

— Серёжка, да проснись ты, тетеря сонная!

И опять: тук, тук, тук.

— Небось, лисёнка-то никогда не видал? Живого?

Ох, да это и не сон вовсе! Мишка вправду стучит и всё сильнее сердится…

— Вот возьму и уйду. А ты валяйся!

Меня с дивана как ветром сдуло. Я распахнул окно.

— Мишка, вот я! Какой лисёнок? Где?

— Ты до завтрева спать разлёгся? — накинулся он на меня. — Я уж вовсе уйти собрался. Бежим, живо!

Перескочить через подоконник — минутное дело.

— Никогда живого лисёнка не видел, — говорил я, едва поспевая за Мишкой. — Откуда он? А ест как? А хвост длинный?

— Отец ночью приехал, в мешке привёз, — отвечал Мишка. — Под кроватью сидит, сам молоко локчет, а сам кусается, язва. За палец меня хватил, гляди! — И он подставил палец к самому моему носу.

Я посмотрел с завистью и уважением: палец и правда был завязан грязной тряпкой.

— Отец говорит — это в твою Асканию, для начала. А мамка ругается, страсть. Вас тоже, говорит, с ним вместе со двора сгоню. И вовсе то не Каскания, а куроцап. Ну да она, известно, пошумит, а сердце у неё отходчивое, — договорил Мишка вдруг басом, видно, повторил чьи-то слова, и засмеялся.

Мы бежали как могли быстро, мокрая от росы трава так и хлестала нас по босым ногам.

— А почему, — начал было я опять, но Мишка вдруг круто повернул вправо и остановился около домика у самого обрыва над рекой.

— Почему, почему, — передразнил он и отодвинул засов у дворовой калитки. — Сам увидишь. Мамка сердится, а сама лепёшки печёт с картошкой. Румяные, ух! Иди, говорю!

Я всё-таки задержался немного у двери и переступил через высокий порог не очень-то храбро. Комната была низкая, но просторная, большая печь в углу уже дотапливалась. Мать Мишки подхватывала на ухват тяжёлые горшки и двигала их в печке, так проворно, точно они сами там рассаживались. Вот она поставила последний горшок и оглянулась.

— Как воды принесть, так «мамка спать хочется», а на лису глядеть и ночью встать не лень? — сердито проговорила она.

Я растерялся.

— Тётя Маша, мы вам полную кадку принесём, — проговорил я, — и рыбы наловим. Целое решето. Только пустите посмотреть. Я ведь никогда…

— Думаешь, у меня и на твои руки тряпок хватит — завязывать? — ответила она и звонко стукнула заслонкой. — Мало своей заботы, так нате, из лесу притащили!

Но я уже не слушал, а смотрел во все глаза на большую кровать в другом углу комнаты: пятки из-под неё торчали несомненно Мишкины, а по тому, как они двигались, видно было, что под кроватью идёт какая-то борьба.

— Шерстяной, а склизкий, как рыба! — послышался Мишкин голос. Одеяло колыхнулось, пятки поползли назад, появилась спина в клетчатой рубашке и, наконец, рыжий хохол и красная от напряжения физиономия. Одной рукой Мишка приподнял одеяло, а другой осторожно вытянул за шиворот маленького остроносого зверька. Хвост у него оказался не такой большой, как я думал, хитрые глазки так и бегали по сторонам.

— Мне, мне погладить! — воскликнул я и протянул руку. Лисёнок бился, но не кусался, а только старался вырваться и юркнуть обратно под кровать.

— Молоко в горшке, вон там, на лавке, — так же сердито сказала тётя Маша и со стуком поставила на стол стопку чистых тарелок, — только пролейте, я вас!..

Мишка оглянулся и так уморительно подмигнул, показывая глазами на скамейку, что я чуть не расхохотался.

— Наливай, живо! — зашептал он. — Я что говорил? Она уж такая, только крику не оберёшься.

|

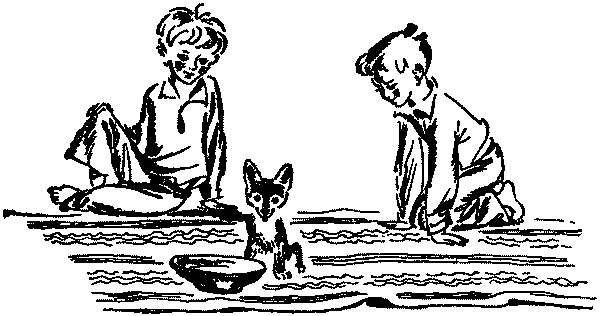

Молоко было тёплое, от запаха его у лисёнка даже ушки задрожали. Он косил хитрые глазки, точно и не видит, а сам боком придвинулся к плошке, принюхался и осторожно погрузил в молоко острую мордочку.

— Пьёт, — прошептал я и даже дыхание задержал, чтобы не напугать лисёнка. А тот совсем разошёлся, даже причмокивать начал, как у себя дома.

Я передохнул и тихонько повернул голову к Мишке. Вот так-так, а он вовсе на лисёнка не смотрит. Одной рукой придерживает его за спину, другой — плошку, чтобы молоко на половик не расплескалось, а глаза скосил на край стола. Отец Мишки, сидя за столом, наклонился и что-то рассказывает, наверное, очень интересное. Потому что другой человек тоже наклонился и даже шею вытянул, чтобы лучше слышать.

— Сейчас чаю напьёмся, к директору пойду докладывать, — услышал я. — Мать, у тебя там на завтрак что приготовлено?

— Лепёшки горячие, — ответила тётя Маша и открыла заслонку. — Мальчики, вы тоже… Ох, а половик-то!..

Она так и остановилась, не договорив, держа заслонку в руках, потому что Мишка, вскочив, запутался в половике и потащил его за собой, разливая молоко. Испуганный лисёнок с писком метнулся под кровать, а Мишкины и мои босые пятки горохом простучали по ступенькам крыльца. Мишка вытащил меня за руку из комнаты с такой быстротой, что я и опомниться не успел.

— Упаду, — крикнул я, спотыкаясь о последнюю ступеньку. — Мишка, с ума ты сошёл?

Мишка стоял передо мной весь красный, широко расставив ноги, засунув руки в карманы штанишек.

— Эх ты, тетеря, — выговорил он наконец, — на лисёнка засмотрелся, а про уши забыл? А я, брат, всё слышу. Как трава растёт, слышу. Ты как думаешь, зачем отец в лес ездил?

— Ну… — только и сумел ответить я.

Мишка минутку помолчал и рукой закрутил хохол на затылке.

— Вот тебе и ну, — не вытерпел он наконец. — За золотом! Вот зачем! Мы-то с тобой в пещере открытие сделали, так то не золото, а слюда оказалась. А отец золото привёз. Настоящее. Вот!

Мишка опять замолчал. Ему, видно, очень хотелось посмотреть, как я мучаюсь.

— Мишка, — не вытерпел я наконец. — Да Мишка же! Расскажи!

— За золотом! — повторил Мишка. — Он слыхал, отец-то, в старину, до революции значит, хищники его в речке Безымянной мыли. И поехал один. Никому не сказал. Не смеялись чтобы, если ошибка выйдет. А там его — куча. С собой привёз, целую ложку. Вот!

Мишка от волнения не мог стоять на месте: он сел на ящик, вскочил, снова сел… А я стоял чуть дыша, шевелил губами и не мог ничего сказать.

— Мишка, — выговорил я наконец, — хищники — это же медведи…

Мишка так и покатился со смеху.

— Уморил! Люди это, ну, вроде бандитов. Они золото найдут где, в речке и моют. А на это закон есть, золото всё надо государству сдавать. А кто не отдаёт — тот, значит, бандит. И ружья у них есть. Они даже убить могут. Понял?

Я прислонился к перилам крыльца, схватил стойку рукой и молчал. Говорить не мог. Мишка тоже замолчал, сдвинул брови, нахмурился. Даже весёлые веснушки на вздёрнутом носу, показалось мне, сделались жёсткими и упрямыми.

— Отец всё золото на машины истратит, — заговорил он медленно, точно сам с собой. — А про нас смеётся, что у нас Аскания. А какая уж это Аскания? Два ежа, да вот лисёнок, и то мамка выкинуть обещается.

— Мишка, — перебил я его. — Я понял, нам заповедник устроить? Да?

— Заповедник! — сказал Мишка и ногой притопнул. — Золота набрать мешок или два мешка. Теперь-то уж устроим. Лесной, как на Кавказе, настоящий, в который звери сами собираются. Они ведь умные. Идёшь ты, к напримеру, по лесу, а навстречу, из кустов, лосиха. А за ней лосёнок. И не боится вовсе. Идёт, а у самого ножки-то длинные да тоненькие, — протянул он. На минуту даже голос его и глаза смягчились, точно он описывал что-то удивительное, видимое ему одному. Но тут же спохватился и недовольно откинул чуб. — Здоровенный, должно, идол, — сказал он небрежно. — Треск от него по лесу идёт, так и ломит. Вот завтра стяну у матери хлеба ковригу и айда!..

— А как дорогу найдёшь? — спрашивал я, замирая от волнения. — Кто тебе её покажет?

— Кто? Да мне в лесу каждый кустик — сват. Я разве когда заблужусь? Сказал отец — по Северной до Глухариной речки, а через неё — вплавь. А там по тропке на перевал, до липы, что громом припалило. По всем приметам дойду. И очень просто. Вот только с кем идти-то? — перебил себя Мишка и оглянулся, словно разыскивая где-то в углу двора желанного попутчика.

— Митька Косой, как до дела — побоится, — рассуждал он сам с собой, — Васятка — тот и пойдёт, да по дороге раскиснет, Витька — ему только шепни, как в дырявом решете — ничего не удержится. Всем разболтает. А у Федьки всю ногу разнесло, мать ему парит, да никак не нарвёт…

С каждым именем Мишка широко взмахивал рукой, точно отрубал.

Я стоял, бледный от унижения, не веря своим ушам.

— Миш, а я?.. — проговорил я наконец. — Я не боюсь. Вот нисколечко! И не разболтаю. И нарывов у меня никаких, совсем даже не бывает, у меня на пятке кожа толстая — как у слона. Смотри.

Я быстро подхватил рукой правую ногу под коленкой и поднял её к самому Мишкину носу, тыча пальцем в подошву с прилипшим к ней зелёным листиком.

Мишка молча внимательно осмотрел листик и перевёл глаза на меня.

— Тебя? — медленно переспросил он. — Где тебе! От тебя ещё городом пахнет, слаб значит. Не сойдёшь.

— И вовсе не пахнет! — задыхался я от волнения. — Не пахнет. Я уж две недели тут живу. И мы с тобой на пасеку ходили и открытие делали, и всё. Нечего было и дружить, если… если сам теперь…

Я больше не мог говорить, отвернулся и стоял, стукая ногой о ступеньку крыльца. Плечи мои вздрагивали, я крепился изо всех сил, но удержать слёзы обиды не мог.

Не глядя я чувствовал, что Мишка, как всегда в трудные минуты, ухватился за хохол и крутит его изо всей силы.

На дворе наступило молчание.

— Возьму! — проговорил вдруг Мишка решительно и даже ногой топнул. — Гляди у меня только, коли не дойдёшь!

Он ещё помолчал и договорил уже деловым тоном:

— Тётке скажи — к деду Софрону на пасеку пошли. На целую неделю. Хлеба пускай даст и сала. А мы за неделю обернёмся. Опять же мешок возьми, покрепче. На золото. И айда!

— Айда! — крикнул я в восторге.

Индюк, мирно гревшийся на солнце около крыльца, отскочил в сторону и сердито заболтал что-то несуразное.

— Айда, Мишка! Золота наберём много. Только чтобы и дяде Павлу осталось на машины. И всё у нас будет. И лосёнок и… — я вдруг почувствовал, что краснею. Можно или нельзя сказать? — Миш, а если халвы купить? Ореховой? Я очень люблю. Останется?

— Останется, — снисходительно разрешил Мишка. — Непременно. Даже для всех мальчишек. И для физкультуры в школу штуки разные, турник и всё, как в техникуме. Это как пить дать. Только смотри, ребятам — молчок. Разболтают, и всё пропадёт. Ну, бежим!

— Куда это ещё бежать? — послышался с крыльца сердитый голос. — А мне воды? А рыбы решето? А куроцапу ящик?

— Ишь, памятливая! — проворчал Мишка. — С тобой враз уйдёшь!.. Айда за водой, Серёжка. Без нас кто зверей покормит? Всё она, уж знаю. Вёдра вон там, в сенях стоят.

— Сейчас, тётя Маша! — закричал я в восторге и перекувырнулся через голову так ловко, что опять очутился на прежнем месте.

Индюк обозлился пуще прежнего, опять заболтал и даже приноровился клюнуть меня в голую пятку, но не успел. Калитка хлопнула, мы вперегонки, звеня вёдрами, кинулись вниз по тропинке.

— На Северной бобров ещё развести… — пропыхтел Мишка, нагибаясь с мостков зачерпнуть воды.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |