"ФЛЕЙТА-ПОЗВОНОЧНИК" - читать интересную книгу автора (Маяковский Владимир)

Контекст словесно-изобразительного комплекса заглавия поэмы В. Маяковского "Флейта- позвоночник"

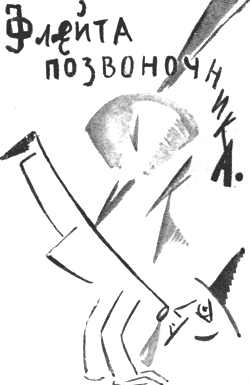

Об отдельном издании поэмы В. Маяковского "Флейта-позвоночник", осуществлённом автором в 1919 году, Н. Харджиев свидетельствует: "Особый интерес представляет обнаруженное мною /... / рукописное "издание" поэмы "Флейта-позвоночник". Уникальная рукописная книга, датированная 21 ноября 1919 года, с тонким мастерством "разрисована" Маяковским: обложка и четыре иллюстрации (акварель)" [Харджиев, Тренин, с. 24]. Подробно описывается и оформление обложки:

|

"Текст титульного листа написан Маяковским (кистью):

и указание на более ранние тексты самого Маяковского — трагедию "Владимир Маяковский":

и стихотворение "А вы могли бы?": "Трубка позвоночника ассоциируется с формой инструмента, так же как в стихотворении 1913 года с ним ассоциировались водосточные трубы /... /" [Правдина, с. 215-216]. В поиске возможных прототипов образа "флейты-позвоночника" исследовательница приводит и сцену из "Гамлета":

"Входят флейтщики.

Г а м л е т : А, флейты! Подайте мне одну из них. (Берет флейту. Гильденштерну.) ... Не угодно ли сыграть что-нибудь на флейте?

Г и л ь д е н ш т е р н. Я не умею, принц.

Г а м л е т. Прошу вас ...

Г и л ь д е н ш т е р н. Поверьте, я не умею.

Г а м л е т. Сделайте одолжение.

Г и л ь д е н ш т е р н. Но я не знаю, как взяться за неё, принц.

Г а м л е т. Это так же легко, как лгать. Пусть пальцы и клапаны управляют отверстиями, дайте инструменту дыхание из ваших уст — и он заговорит красноречивейшей музыкой. Смотрите, вот как надо это делать.

Г и л ь д е н ш т е р н. Я не владею искусством извлекать гармонию.

Г а м л е т. Видишь ли, какую ничтожную вещь ты из меня делаешь? Ты хочешь играть на мне, ты хочешь проникнуть в тайны моего сердца, ты хочешь испытать меня от низшей до высочайшей ноты. Вот в этом маленьком инструменте много гармонии, прекрасный голос — и ты не можешь заставить говорить его. Чёрт возьми, думаешь ты, что на мне легче играть, чем на флейте?.." [Шекспир В. Собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. III. СПб. Изд. Брокгауз — Ефрон, 1902, с. 113-114 (перевод А. Кронеберга). Цит. по: Правдина, с. 216-217].

Попробуем расширить и дополнить этот комментарий. Прежде всего сделаем некоторые уточнения относительно самого рисунка. В традиции кубистической живописи Маяковский изображает себя — героя поэмы — в перевёрнутой позе: стоя на руках; опираясь ладонями о землю и повернувшись в профиль к зрителю, он дует (или приготовился дуть) в самого себя как в полую трубку. Из круглого отверстия позвоночника-трубки то ли свешивается галстук (шейный платок), то ли льётся кровь (в стихотворении 1913 г. "От усталости" есть образ, близкий к нарисованному на обложке. Тема крови соединяется с темами музыкального произведения — "песни" — и "рога" как духового инструмента в следующем фрагменте:

Предположение о том, что из тела льётся кровь, вполне согласуется со страдальческим выражением на лице героя (здесь можно вспомнить фрагмент из пролога трагедии "Владимир Маяковский":

Благодаря сделанной над рисунком надписи трубка тела (позвоночника) воспринимается именно как флейта, а не дудка, свирель, гобой ("Заиграет вечер на гобоях ржавых", "Несколько слов о моей маме", цикл "Я", 1913) или какой-либо другой инструмент.

В целом вся опрокинутая поза человека может быть понята и как поза клоуна, выступающего перед публикой (вспомним о "рыжем парике" героя в "А всё-таки", 1914; ср. также его самохарактеристику: "А если сегодня мне, грубому гунну, // кривляться перед вами не захочется ..." — из стихотворения 1913 г. "Нате!"); в этом случае к рисунку на обложке можно отнести следующие слова героя трагедии из её первого действия:

Туловище человека изображено так схематично, все линии тела редуцированы до такой степени, что одновременно с метафорой "флейта позвоночника", стоящей в качестве заглавия непосредственно над рисунком, в сознании читателя, разглядывающего эту обложку, возникает "обратная" метафора "человек — флейта". Такое понимание рисунка, иллюстрирующего заглавие и предваряющего текст поэмы, возвращает нас к теории "дионисического" искусства, которую Ф. Ницше развивал в своей работе "Рождение трагедии из духа музыки" (1871): "В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. /... /

созвучный положению о том, что "художественный мир опьянения" отражает важнейшую особенность искусства дионисического типа. Когда Ницше описывает ситуацию возникновения дионисической эмоции: "Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъёме коих субъективное исчезает до полного самозабвения" [Ницше, с. 60], — мы узнаём в его описании основные темы и мотивы — напиток-отрава, весеннее оживление природы — одной из финальных строф поэмы "Флейта-позвоночник":

"Дионисический художник опьянения" [Ницше, с. 62], живущий в мире празднеств: их центр "лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлёстывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями" [Ницше, с. 63], — угадывается и в любовных желаниях героя Маяковского в третьей главе:

Самый же музыкальный выбор героя: "Я сегодня буду играть на флейте" (расширяя его контекст, к "ноктюрну на флейте водосточных труб" добавим также "мою песню в чулке ажурном у кофеен" из второго стихотворения цикла "Я" "Несколько слов о моей маме", 1913) — может быть понят в контексте того, что Ницше говорит о "музыкальном зеркале мира, первоначальной мелодии, ищущей себе теперь параллельного явления в грёзе и выражающей эту последнюю в поэзии.

А.Ф. Лосев, следуя ницшевской антитезе Аполлона и Диониса, также говорил о "двух основных типах мироощущения", разделяя созерцание и действие, зрительные и слуховые "устремлённости сознания", понятие и волю, оптимизм и пессимизм [Лосев 1995, с. 624-625]. Исследуя мифологию Аполлона и называя убитых им, в особую группу А.Ф. Лосев выделяет тех, кто состязался с Аполлоном в искусстве. И "самым замечательным мифом в этом смысле" он считает миф о сатире Марсии, главное содержание которого состоит в том, что "фригийский силен, или сатир, Марсий, сын Эагра, поднял однажды ту флейту, которую бросила Афина Паллада, пробовавшая на ней играть, но испугавшаяся своих раздутых щёк при игре. /... / Марсий стал учиться играть на флейте и быстро достиг успехов. Это побудило его вступить в состязание с Аполлоном, который был известен как выдающийся игрок на кифаре. Когда судьи этого спора высказались за Аполлона, то последний содрал с Марсия кожу и повесил её в той пещере, откуда берёт своё начало река, получившая с тех пор наименование Марсия" [Лосев 1996, с. 455]. В этом мифе очевидной становится противоположность кифары Аполлона и флейты Марсия: "Кифара Аполлона — это символ олимпийской, героической и специально-эпической поэзии и музыки. Достаточно прочитать начало первой пифийской победной оды (эпиникия) Пиндара, чтобы представить себе размеренное, умиротворяющее и даже наводящее сон и сновидения звучание лиры. В противоположность этому флейту Диониса — Пана — Марсия вся античность воспринимала как нечто чрезвычайно возбуждённое, порывистое, восторженное и даже исступлённое. Флейта вместе с бубнами, трещотками и прочей оглушительной музыкой составляла постоянную принадлежность экстатических празднеств как малоазиатской горной Матери, так и самого Диониса" [Лосев 1996, с 456]. Музыкальные составляющие празднества в честь Диониса могут быть обнаружены в стихах раннего Маяковского в контексте любовного желания героя, его шествия по улицам, городского пейзажа, "праздника нищих". "Оглушительная музыка" в его стихах создаётся не только флейтой, но и другими духовыми и ударными инструментами:

("Владимир Маяковский", 1913)

Картина музыкальной культуры дионисийского типа создаётся в стихах Маяковского не только в результате подбора фрагментов из разных текстов. В сюжете стихотворения "Скрипка и немножко нервно" (1914) с самого начала задан конфликт между "скрипкой" и "оркестром", состоящим из духовых ("меднорожий геликон") и ударных инструментов ("барабан", "тарелка"):

В стихотворении "Кое-что по поводу дирижёра" (1915) посетителей ресторана по приказу дирижёра преследуют своим "плачем" духовые инструменты:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Своеобразным развитием антитезы "кифара Аполлона и флейта Марсия — Диониса" отмечен у Маяковского фрагмент пролога поэмы "Облако в штанах" (1915):

В истории европейской лирики дионисийский характер музыкального мироощущения раннего Маяковского и, в частности, его флейта в начале поэмы (заглавие + рисунок + заявление в прологе) находит свою противоположность в одах Пиндара: "Высший апофеоз поэзии у Пиндара, — пишет М.Л. Гаспаров, — это 1 Пифийская ода с её восхвалением лиры, символа вселенского порядка, звуки которой несут умиротворение и блаженство всем, кто причастен мировой гармонии, и повергают в безумие всех, кто ей враждебен" [Гаспаров 1980, с. 377]. Таким образом, с точки зрения противоположности лиры и флейты, начало первой Пифийской оды:

а также фрагменты зачинов первой ("Сними же с гвоздя дорийскую лиру...") и второй Олимпийских од Пиндара ("Песни мои, владычицы лиры ...") вступают в контрастные отношения со всем началом "Флейты" Маяковского.

В контексте дионисийского празднества рядом с "флейтой-позвоночником" могут быть упомянуты и "свирели (дудки) боли", которые оказываются одними из атрибутов торжества истины в сюжете стихотворения Брентано "Wenn der lahme Weber träumt, er webe ..." (из сказки 1834-1838 гг.):

Комментируя это стихотворение, С.С. Аверинцев отмечает, что в данном фрагменте "речь идёт /... / о "свирельных тростинках боли", "Schmerz-Schalmeien", которые все сразу кричат прямо в сердце разбуженной, всполошённой ночи. Музыка и боль, резкость звука и острота боли оказываются тождественными. Эта редкостная метафора составляет другую идентификацию, красной нитью проходящую сквозь стихи Брентано, — рана как говорящие, поющие и улыбающиеся уста, как изливающийся родник, как рождающее лоно. Исток слова уподоблен ране, музыка слова — боли" [Аверинцев, с. 24]. На рисунке Маяковского с обложки поэмы "Флейта-позвоночник" "изливается" и "рождает" "стихи ей" (о таком подзаголовке к поэме сообщалось на первой странице альманах "Пета" за 1916 год [Правдина, с. 214]) трубка тела-позвоночника, изображённого именно как "рана", с вытекающей из него кровью. Образы брентановских свирелей, причиняющих боль, и страдающего человека-флейты с обложки поэмы Маяковского могут служить признаками того, что данные авторы представляют искусство дионисийского типа. К этому же типу, в свою очередь, подключаются и флейты Мандельштама. Речь идёт, во-первых, о фрагменте стихотворения "Длинной жажды должник виноватый ..." (1937 г.) из третьей "Воронежской тетради": "Флейты свищут, клевещут и злятся ..." (о дионисийском наполнении этого образа см. в статье М.С. Павлова "О. Мандельштам: Цикл о воронежской жажде" [Павлов, с. 181, 183]). Во-вторых, мы имеем в виду фрагмент третьей строфы стихотворения Мандельштама "Век" (1922):

который М.Л. Гаспаров прямо связывает с "Флейтой" Маяковского: " /.../ здесь представляется несомненной ассоциация с "Флейтой-позвоночником" Маяковского и её темой "моя физическая мука становится песней" [Гаспаров 1995, с. 228]. Связь между двумя этими произведениями оправдана и другой общей для них темой — темой позвоночника, которая у Маяковского задана и заглавием, и рисунком, и текстом пролога: "Я сегодня буду играть на флейте. // На собственном позвоночнике." У Мандельштама она звучит в первой, второй и четвёртой строфах стихотворения "Век":

Комментируя это стихотворение, А.Г. Мец считает вероятным подтекстом строки "Узловатых дней колена" фрагмент статьи К. Эрберга "О догматах и ересях в искусстве": "Человеческая культура растёт как лёгкий, но крепкий коленчатый тростник ... в тех местах, где находится граница между одним коленом и другим, ствол тростника бывает особенно крепок, и можно сказать, что вся крепость тростника — от этих узловых мест его лёгкого и стройного ствола .../... /" [Мандельштам, с. 566].

Этот "тростниковый" подтекст флейты из мандельштамовского "Века" оказывается значимым в деле выяснения второго смысла заглавия и рисунка с обложки поэмы Маяковского. Полая трубка, условно изображающая тело героя, представляет собой не только музыкальный инструмент — флейту, но и инструмент для письма. Вниз головой, с вытекающей кровью (чернилами), он может быть понят и как ручка или перо, вполне в соответствии с текстом:

Сближение флейты с тростником для письма, о котором пишет Ф. Оли, позволяет провести ещё одну аналогию: рисунок на обложке поэмы Маяковского кажется близким заключительному четверостишию "Книги певца" из "Западно-восточного дивана" Гёте:

слово Schreiberohr точно передаётся сочетанием слов "тростник, моё перо". (В буквальном переводе текст Гёте звучит примерно так: "Обратит на себя внимание [заявит о себе] [даже] камышовый [тростник], // если мир надо сделать приятней! // Пусть мой пишущий тростник // прольётся тем, что так приятно [так дорого сердцу].") "Акт творения, — пишет Ф. Оли, — был письменным актом Бога: он создавал мир пишучи (schreibend) — с помощью своего тростникового пера (Schreibrohr). Это представление связано с концепцией книги природы, которую Бог писал как своё первое откровение. Смертные авторы [menschliche Autoren] подражают Богу-творцу, чьё созидающее слово, уже согласно концепции Августина, является тростником [в руке] стенографирующего писца [des schnellschreibenden Schreibers] /.../ Если творение — это процесс писания, то мир можно увидеть как письмо [письменный документ — Schrift]. Тростниковым пером [Schreibrohr] Бога написанный мир [die beschriebene Welt] для понимающего есть буква, которая являет власть художника, его мудрость и доброту. Но поскольку весь мир оказывается написанным, то он весь становится буквой, которая понимающему и исследующему природу вещей служит для познания и для хвалы творца" [Ohly, с. 129]. Если допустить двузначность рисунка Маяковского на обложке поэмы "Флейта позвоночника": герой изображён и как флейта, и как инструмент для письма, — то станет возможным подключение Маяковского к традиции божественного творения. Такое понимание, в результате цепочки ассоциаций "флейта — тростник — перо — писание", находится в связи с евангельским финалом поэмы:

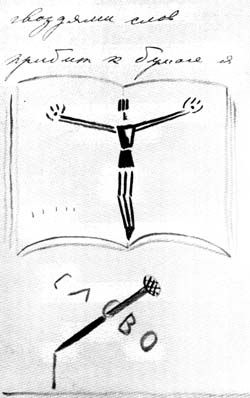

То, что герой-поэт превращается в распятого поэзией "Христа", подтверждается и рисунком, который автор сделал для этого финального фрагмента: на тридцать девятой странице рукописной книги, под заключительными строчками поэмы нарисован человек, "распятый" по центру открытой книги. Ниже нарисован "гвоздь слова", остриём упирающийся в лист бумаги.

|

Финальный образ распятого своим произведением поэта, на первый взгляд, никак не соотносится с начальным художественным комплексом "заглавие + рисунок" на обложке поэмы. Но скрытое тождество флейты с тростником как орудием для письма вводит "Флейту" Маяковского в контекст божественного откровения; это предположение кажется оправданным и в свете дальнейшего творчества Маяковского. Поэме "Человек" (1916-1917) в прологе задаётся архетип начальной книги Нового Завета:

Дней любви моей тысячелистое Евангелие целую.

"Встреча Бога и человека, — ещё раз процитируем Ф. Оли, — характеризуется наивысшей интенсивностью именно тогда, когда человек [ощущает себя] тростниковой палочкой для письма, лежащей в руке Господа, или флейтой, в которую тот дует" [Ohly, с. 130]. Беря за основу это высказывание и следуя, таким образом, традиции отождествления тростниковой флейты и тростникового пера, мы можем утверждать, что на обложке своей поэмы "Флейта позвоночника" издания 1919 г. Маяковский, изобразивший себя не только играющей флейтой, но и пишущим пером, из разряда человека-инструмента переходит в область слова Божия (ещё до того, как он заявит об этом в самом финале поэмы).

Такое понимание человека-флейты заставляет по-новому взглянуть и на связь образа Маяковского с образом шекспировского Гамлета. Нежелание Гамлета, чтобы придворные играли на нём, как на флейте, и, с другой стороны, его восхищение Горацио, который не является "дудкой в пальцах у Фортуны, на нём играющей" (пер. М. Лозинского), может быть осмыслено теперь в контексте теории инспирации, оправдывающей превращение человека во флейту лишь с целью Божественного откровения.

(support [a t] reallib.org)