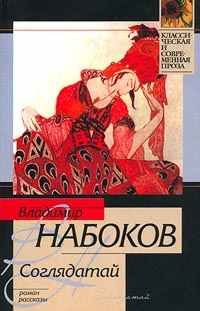

"Пильграм" - читать интересную книгу автора (Набоков Владимир Владимирович)

|

Владимир Набоков ПИЛЬГРАМ

Улица, увлекая в сторону один из номеров трамвая, начиналась с угла людного проспекта, долго тянулась в темноте, без витрин, без всяких радостей, и, как бы решив зажить по-новому, меняла имя после круглого сквера, который трамвай обходил с неодобрительным скрежетом; далее она становилась значительно оживленнее; по правой руке появлялись: фруктовая лавка с пирамидами ярко освещенных апельсинов, табачная с фигурой арапчонка в чалме, колбасная, полная жирных коричневых удавов, аптека, москательная и вдруг — магазин бабочек. Ночью, особенно дождливой ночью, когда асфальт подернут тюленьим лоском, редко кто не останавливался на мгновение перед этим символом прекрасной погоды. Бабочки, выставленные напоказ, были огромные, яркие. Прохожий думал про себя: “какие краски, — невероятно!” — и шел своей дорогой. Бабочки на короткое время задерживались у него в памяти. Крылья с большими удивленными глазами, лазурные крылья, черные крылья с изумрудной искрой, плыли перед ним до тех пор, пока не приходилось перевести внимание на приближавшийся к остановке трамвай. И еще запомнились мельком: глобус, какие-то инструменты и череп на пьедестале из толстых книг.

Затем шли опять обыкновенные лавки, — галантерейная, угольный склад, булочная, — а на углу был небольшой трактир. Хозяин, тощий человек с ущемленной дряблой кожей между углами воротничка, очень ловко умел выплескивать в рюмки из клювастой бутылки дешевый коньяк и был большой мастер на остроумные реплики. За круглым столом у окна почти каждый вечер фруктовщик, булочник, монтер и двоюродный брат хозяина дулись в карты: выигравший очередную ставку тотчас заказывал четыре пива, так что в конце концов никто не мог особенно разбогатеть. По субботам к другому столу, рядом садился грузный розовый человек с седоватыми усами, неровно подстриженными, заказывал ром, набивал трубку и равнодушными, слезящимися глазами, из которых правый был открыт чуть пошире левого, глядел на игроков. Когда он входил, они приветствовали его, не сводя взгляда с карт. Монтер слюнил палец и ходил. “Раз, два и три”, — приговаривал булочник, высоко поднимая карту за картой и с размаху хлопая каждой об стол. После чего появлялась новая партия пива.

Иногда кто-нибудь обращался к грузному человеку, спрашивал, как торгует его лавочка; тот медлил прежде чем ответить, и часто не отвечал вовсе. Если близко проходила хозяйская дочь, крупная девица в клетчатом шерстяном платье, он норовил хлопнуть ее по увертливому бедру, совершенно не меняя при этом своего угрюмого выражения, а только наливаясь кровью. Остряк хозяин называл его “господин профессор”, присаживался, бывало, к его столу, говорил: “Ну-с, как поживает господин профессор?” — и тот, пыхтя трубкой, долго смотрел на него прежде чем ответить, и затем, выпятив из-под мундштука мокрую губу лодочкой — вроде слона, собирающегося добрать то, что несет ему хобот, — говорил что-нибудь грубое и несмешное, хозяин бойко возражал, и тогда люди рядом, глядя в карты, тряско гоготали.

На нем был просторный серый костюм с большим преобладанием жилетной части, и, когда кукушка на миг покидала недра трактирных часов, он медленным жестом, морщась от дыма, вынимал из жилетного кармана серебряную луковицу и глядел на нее, держа на ладони и ладонь слегка отставя. Ровно в полночь он выбивал трубку в пепельницу, расплачивался и, сунув бескостную руку поочередно хозяину, дочке его и четырем игрокам, молча уходил.

Шел он по панели, чуть прихрамывая, неловко двигая ногами, слишком слабыми и худыми для его тяжелого тела, и, миновав витрину своей лавки, сворачивал сразу за ней в подворотню, где в правой стене была дверь с латунной дощечкой, прикрепленной посредине: Пильграм. Квартира была маленькая, тусклая, с невеселыми окнами во двор; днем можно было выходить на улицу через магазин, куда вел — прямо из тесной гостиной с буро-малиновым диваном и старой швейной машиной, украшенной инкрустациями, — темный проход, полный хлама. Когда, в субботнюю ночь, Пильграм входил к себе в спальню, где над широкой постелью было несколько увядших фотографий одного и того же корабля, Элеонора обыкновенно уже почивала. Он бормотал себе под нос, шаркал куда-то с зажженной свечой, возвращался, громко запирал дверь, кряхтел, снимая сапоги, и потом долго сидел на краю постели, и жена, проснувшись, начинала стонать в подушку, предлагая ему помочь раздеться, и тогда он, с урчащей угрозой в голосе, велел ей утихнуть и повторял слово “тихо” несколько раз сряду, все более свирепо. После удара, когда он чуть не умер от удушья и долго не мог говорить, — удара, случившегося с ним в прошлом году, как раз когда он снимал сапоги, — Пильграм ложился спать нехотя, с опаской, и потом, уже лежа под периной, рядом с женой, приходил в бешенство, если в соседней кухне капал кран. Он будил жену, и она шлепала в кухню, — низенькая, в унылой ночной рубашке, с толстыми волосатыми икрами, с маленьким лицом, лоснившимся от перинного тепла. Они были женаты уже четверть века и были бездетны. Детей Пильграм никогда не хотел, дети служили бы только лишней помехой к воплощению той страстной, неизменной, изнурительной и блаженной мечты, которой он болел с тех пор, как себя помнил.

Он спал всегда на спине, низко надвинув на лоб ночной колпак, — это был сон по шаблону, прочный и шумный сон лавочника, доброго бюргера, и, глядя на него, можно было предположить, что сон с такой пристойной внешностью совершенно лишен видений. На самом же деле этот сорокапятилетний, тяжелый, грубый человек, питавшийся гороховой колбасой да вареным картофелем, мирно доверявший своей газете, благополучно невежественный во всем, что не касалось его одинокой бессмысленной страсти, видел — без ведома жены и соседей — необыкновенные сны. По воскресеньям он вставал поздно, в несколько приемов пил кофе, потом выходил гулять с женой, — молчаливая, медленная прогулка, которую Элеонора всю неделю прилежно предвкушала. В будни же он открывал лавку как можно пораньше, рассчитывая на детей, мимо идущих в школу, — ибо последнее время он держал в придачу к основному товару кое-какие школьные принадлежности. Бывало, мальчик лениво плетется в школу, раскачивая сумкой и жуя на ходу, — мимо табачной, где в папиросных коробочках некоторых фирм имеются цветные картиночки, которые очень выгодно собирать, мимо колбасной, напоминавшей, что слишком рано съеден бутерброд, мимо аптеки, мимо москательной, — и, вспомнив, что нужно купить резинку, входит в следующий магазин. Пильграм мычал, выдвинув нижнюю губу из-под мундштука трубки, и, вяло порывшись, выкладывал на прилавок открытую картонку, после чего безучастно глядел перед собой, пуская частые струйки дешевого дыма. Мальчик щупал бледные аккуратные резинки, не находил излюбленного сорта и удалялся, ничего не купив. Главный товар в магазине оставался незамеченным, — такие уж пошли дети, с горечью думал Пильграм и мельком вспоминал собственное детство. Его покойный отец, — моряк, шатун, пройдоха, — женился, уже под старость, на желтой светлоглазой голландке, которую он вывез с Борнео, и, покончив со странствиями, открыл лавку экзотических вещей. Жена вскоре умерла, сын ходил в школу, а потом стал помогать в лавке. Он теперь не помнил точно, как и когда стали появляться в ней ящики с бабочками, но помнил, что любил бабочек с тех пор, как существует. Очень постепенно бабочки стали вытеснять сушеных морских коньков, чучела колибри, дикарские талисманы, веера с драконами и прочую пыльную дрянь. Когда умер отец, бабочки окончательно завладели магазином, хотя еще долго доживали свой век, там и сям, парчовые туфли, бумеранг, коралловое ожерелье, — потом и эти остатки исчезли, бабочки царствовали самодержавно, и только очень недавно они в свою очередь начали сдавать: пришлось пойти на уступки, появились учебные пособия, естественным переходом к которым служил стеклянный ящичек с наглядной биографией тутового шелкопряда. Торговля шла все хуже и хуже. Учебные пособия, а из бабочек все то, что могло прийтись по вкусу обывателю, — наиболее крупные, привлекательные виды, да яркие крылья на гипсе в багетовых рамочках, украшение для комнаты, а не гордость ученого, — выставлены были в витрине, меж тем как в самой лавке, пропитанной миндальным запахом глоболя, хранились драгоценнейшие коллекции, все было заставлено разнообразными ящиками, картонками, коробками из-под сигар с торфяными подстилками, — стеклянные ящики стояли на полках, лежали на прилавке или же были вставлены в высокие, темные шкапы, — и все они были наполнены ровными рядами безупречно свежих, безупречно расправленных бабочек. Иногда появлялась живность: тяжелые коричневые куколки, с симметрично сходящимися бороздками на грудке, показывающими, как упакованы зачаточные крылья, лапки, сяжки, хоботок между ними, и с членистым остроконечным брюшком, которое вдруг начинало судорожно сгибаться вправо и влево, если такую куколку тронуть. Лежали они во мху и стоили недорого, — и со временем из них вылуплялась сморщенная, чудесно растущая бабочка. А иногда появлялись для продажи другие, случайные, твари — маленькие черепахи ювелирного образца или дюжина ящериц, уроженок Майорки, холодных, черных, синебрюхих, которых Пильграм кормил мучными личинками на жаркое и виноградинами на сладкое.

Всю жизнь он прожил в Пруссии, всю жизнь, безвыездно. Энтомолог он был превосходный, венец Ребель назвал его именем одну редкую бабочку, да и сам он кое-что открыл, описал. В его ящиках были все страны мира, но сам он нигде не побывал и только иногда, по воскресеньям, летом, уезжал за город, в скучные, песчано-сосновые окрестности Берлина, вспоминал детство, поимки, казавшиеся тогда такими необыкновенными, и с грустью смотрел на бабочек, все виды которых ему были давным-давно известны, прочно, безнадежно соответствовали пейзажу, — или же на ивовом кусте отыскивал большую, голубовато-зеленую, шероховатую на ощупь гусеницу с маленьким фарфоровым рогом на задке. Он держал ее, оцепеневшую, на ладони, вспоминал такую же находку в детстве, — замирание, приговорки восторга, — и, как вещь, ставил ее обратно на сучок. Да, всю жизнь он прожил на родине, и, хотя два-три раза подвернулась возможность начать более выгодное дело — торговать сукном, — он крепко держался за свою лавку, как за единственную связь между его берлинским прозябанием и призраком пронзительного счастья: счастье заключалось в том, чтобы самому, вот этими руками, вот этим светлым кисейным мешком, натянутым на обруч, самому, самому, ловить редчайших бабочек далеких стран, собственными глазами видеть их полет, взмахивать сачком, стоя по пояс в траве, ощущать бурное биение сквозь кисею. Деньги на это счастье он собирал, как человек, который подставляет чашу под драгоценную, скупо капающую влагу и всякий раз, когда хоть немного собрано, роняет ее, и все выливается, и нужно начать сначала. Он женился, сильно рассчитывая на приданое, но тесть через неделю помер, оставив наследство из одних долгов. Затем, накануне войны, после упорного труда все у него было готово к отъезду, — он даже приобрел тропический шлем; когда же это рухнуло, его еще некоторое время утешала надежда, что теперь-то он попадет кое-куда, — как попадали прежде на восток или в колонии молодые лейтенанты, которые, томясь походной скукой, принимались составлять коллекции бабочек и жуков, чтобы потом на всю жизнь пристраститься к ним. Слабый, рыхлый, больной, он был оставлен в тылу и иностранных чешуекрылых не увидел. Но самое страшное, — то, что случается только в кошмарах, — произошло через несколько лет после войны: сумма денег, которую он опять с трудом набрал, сумма денег, которую он держал в руках, — эта вполне реальная сгущенная возможность счастья вдруг превратилась в бессмысленные бумажки. Он чуть не погиб, до сих пор не оправился...

Покупатели были сравнительно не редки, но приобретали только мелочь, скупились, жаловались на бедность. Последние годы, чтобы слишком не волноваться, он избегал посещать энтомологический клуб, членом которого давно состоял. Иногда к нему заходил коллега, и Пильграма бесило, когда тот, любуясь ценной бабочкой, рассказывал, где и при каких обстоятельствах он ее ловил; Пильграму казалось, что рассказчик совершенно равнодушен, пресыщен дальними странствиями и, должно быть, не испытывал ничего, когда утром, в первый день приезда, выходил с сачком в степь. В магазине тускло пахло миндалем, ящики, над которыми он и знакомый тихо наклонялись, постепенно занимали весь прилавок, трубка в сосущих губах Пильграма издавала грустный писк. Задумчиво он глядел на тесные ряды маленьких бабочек, совершенно одинаковых для непосвященных, и иногда, молча, стучал толстым пальцем по стеклу, указывая редкость, или, мучительно сопя трубкой, поднимал ящик к свету, опять опускал на прилавок и, вонзясь ногтями под тугие края крышки, расшатывал ее легким рывком и плавно снимал. “Да, это самочка”, — говорил коллега, наклонясь тоже над открытым ящиком. Пильграм, мыча, брался двумя пальцами за головку черной булавки, на которой было распято крохотное бархатное существо, и долго смотрел на крылья, на тельце, поворачивал, глядел на испод и, выдохнув вместе с дымом латинское название, втыкал бабочку обратно. Его движения были как будто небрежны, но это была особая, безошибочная небрежность опытного хирурга. Хрупкую бабочку, чьи сухие сяжки отломились бы при малейшем толчке, — или так по крайней мере казалось, — и которая легко могла выскользнуть, когда он ее вертел, держа за булавку, эту много стоящую бабочку, этот, быть может, единственный экземпляр, Пильграм брал так же просто, как если бы его пальцы и булавка были согласованные части одной и той же непогрешимой машины. Но случалось, что какая-нибудь открытая коробка, тронутая обшлагом увлекшегося коллеги, начинала съезжать с прилавка; Пильграм, заметив, вовремя останавливал ее и, только через несколько минут, занимаясь другим, издавал страдальческий стон.

Погодя коллега, подняв шляпу с пола, уходил, но Пильграм, бормоча, еще долго возился с ящиками, отыскивал что-то. Его огромное знание в области чешуекрылых тяготило, дразнило его, искало выхода. Всякая чужая страна представлялась ему исключительно как родина той или иной бабочки, — и томление, которое он при этом испытывал, можно только сравнить с тоской по родине. Мир он знал совершенно по-своему, в особом разрезе, удивительно отчетливом и другим недоступном. Если б он побывал в какой-нибудь прославленной местности, Пильграм заметил бы только то, что относилось к его добыче, служило для нее естественным фоном, — и только тогда запомнил бы Эрехтейон, если бы с листа оливы, растущей в глубине святилища, слетела и была подхвачена свистящим сачком греческая достопримечательность, которую лишь он, специалист, мог оценить. Географический образ мира, подробнейший путеводитель (где игорные дома и старые церкви отсутствовали) он бессознательно составил себе из всего того, что нашел в энтомологических трудах, в ученых журналах и книгах, — а прочел он необыкновенно много и обладал отличной памятью. Динь в южной Франции, Рагуза в Далмации, Сарепта на Волге, — знаменитые, всякому энтомологу дорогие места, где ловили мелкую нечисть, на удивление и страх аборигенам, странные люди, приехавшие издалека, — эти места, славные своей фауной, Пильграм видел столь же ясно, словно сам туда съездил, словно сам в поздний час пугал содержателя скверной гостиницы грохотом, топотом, прыжками по комнате, в открытое окно которой, из черной, щедрой ночи, влетела и стремительно закружилась, стукаясь о потолок, серенькая бабочка. Он посещал Тенериффу, окрестности Оротавы, где в жарких, цветущих овражках, которыми изрезаны нижние склоны гор, поросших каштаном и лавром, летает диковинная разновидность капустницы, и тот другой остров — давнюю любовь охотников, — где на железнодорожном скате, около Виццавоны, и повыше, в сосновых лесах, водится смуглый, коренастый, корсиканский махаон. Он посещал и север — болота Лапландии, где мох, гонобобель и карликовая ива, богатый мохнатыми бабочками полярный край, — и высокие альпийские пастбища, с плоскими камнями, лежащими там и сям среди старой, скользкой, колтунной травы, — и, кажется, нет большего наслаждения, чем приподнять такой камень, под которым и муравьи, и синий скарабей, и толстенькая сонная ночница, еще, быть может, никем не названная; и там же, в горах, он видел полупрозрачных, красноглазых аполлонов, которые плывут по ветру через горный тракт, идущий вдоль отвесной скалы и отделенный широкой каменной оградой от пропасти, где бурно белеет вода. В итальянских садах летним вечером гравий таинственно скрипел под ногой, и Пильграм долго смотрел сквозь смутную темноту на цветущий куст, и вот появлялся, невесть откуда, с жужжанием на низкой ноте, олеандровый бражник, переходил от цветка к цветку, останавливаясь в воздухе перед венчиком и так быстро трепеща на месте, что виден был только призрачный ореол вокруг торпедообразного тела. Он знал белые вересковые холмы под Мадридом, долины Андалузии, скалы и солнце, большие горы, плодородный и лесистый Альбарацин, куда довозил его по витой дороге маленький автобус. Забирался он и на восток, в волшебный Уссурийский край, и далеко на юг, в Алжир, в кедровые леса, и через пески в оазис, орошенный горячим источником, где пустыня кругом тверда, плотна, в мелких левкоях и в лиловых ирисах.

Занимаясь преимущественно палеарктической фауной, он с трудом воображал тропики, — и попытка туда проникнуть мечтой вызывала сердцебиение и чувство, почти нестерпимое, сладкое, обморочное. Он ловил сапфирных амазонских бабочек, таких сияющих, что от их просторных крыльев ложился на руку или на бумагу голубой отсвет. В Конго на жирной, черной земле плотно сидели, сложив крылья, желтые и оранжевые бабочки, будто воткнутые в грязь, — и взлетали яркой тучей, когда он приближался, и опускались опять на то же место. И на Суматре, в саду, среди джунглей, апельсиновые деревья в цвету привлекали одну из крупнейших денниц с великолепными тюлевыми крыльями, с пятнистым загнутым брюшком толщиною в палец.

“Да, да, да”, — бормотал он, держа перед собой, как картину, драгоценный ящик. Тренькал звоночек над дверью, входила жена с мокрым зонтиком, с сеткой для провизии, — и он медленно, как на шарнирах, поворачивался к ней спиной, вдвигая ящик в один из шкапов. И вот однажды, в серый и сырой апрельский день, когда он размечтался, и вдруг дернулся звоночек, пахнуло дождем, вошла Элеонора и деловито просеменила в комнаты, — Пильграм ясно почувствовал, что он никогда никуда не уедет, подумал, что ему скоро пятьдесят, что он должен всем соседям, что нечем платить налог, — и ему показалось дикой выдумкой, невозможным бредом, что сейчас, вот в этот миг, садится южная бабочка на базальтовый осколок и дышит крыльями.

Уже больше года хранилась у него отданная ему на комиссию вдовой собирателя, с которым он прежде имел дела, превосходная, очень представительная коллекция мелких стеклянистых видов замечательной породы, подражающей комарам, осам, наездникам. Вдове он сразу сказал, что больше семидесяти пяти марок не выручит, на самом же деле отлично знал, что ценность коллекции составляет несколько тысяч, и что любитель, которому он уступит ее тысячи за две, почтет, что купил дешево. Любитель однако не появлялся, на письма, разосланные трем-четырем известным коллекционерам, он получил уклончивые ответы, — и тогда Пильграм запер шкап с коллекцией и перестал о ней думать. И вот, в апреле, — как раз в те дни, когда он впал в вялое отчаяние, мычал на жену, много пил и ел и страдал от головокружений, — явился в лавку господин, очень по моде одетый, и, бегая глазами по лавке, попросил почтовую марку в восемь пфеннигов. Мелкие монеты, которыми он заплатил, Пильграм сунул в глиняную копилку, стоявшую на полке, и уставился в пустоту, сося трубку. Господин же с рассеянным видом оглянул ящики с бабочками и, кивнув по направлению изумрудной со многими хвостиками, сказал, что она очень красива. Пильграм промямлил что-то о Мадагаскаре и вышел из-за прилавка. “А вот эти, — неужели тоже бабочки?” — спросил господин, ткнув пальцем в другой ящик. Пильграм меж тем вынул изумрудную с хвостиками и, поворачивая ее так и сяк, смотрел на этикетку, наколотую на булавку под самой грудкой. Господин повторил свой вопрос, Пильграм взглянул по направлению его пальца, пробормотал, что у него есть целая коллекция таких, — пять тысяч экземпляров, — и, воткнув мадагаскарскую обратно, закрыл ящик. “Вроде комаров”, — сказал господин. Пильграм почесал небритый подбородок и, подумав, удалился в глубину лавки. Он вернулся с ящиком, который, крякнув, положил на прилавок. Господин стал разглядывать стеклянистых мотыльков с цветными тельцами. Пильграм указал концом трубки на один из рядов, и одновременно господин произнес “polaris”, чем и выдал себя. Пильграм принес еще ящик, потом третий, четвертый, и постепенно ему становилось ясно, что господин отлично знал о существовании этой коллекции, нарочно за этим и пришел, и наконец, когда был произнесен небрежный вопрос — “Сколько же это все стоит, — вероятно недорого?” — Пильграм пожал плечами и усмехнулся. И на следующий день господин явился опять, и выяснилось, что Пильграм ему писал, что фамилия его Зоммер, — да-да, знаменитый Зоммер... И тогда он понял, что совершится сделка.

Последний раз, что он одним махом заработал крупную сумму, было накануне инфляции, когда удалось продать тоже шкап с определенным родом, — видам которого, пушистым, с яркими задними крыльями, даны названия, относящиеся к любви: избранница, нареченная, супруга, прелюбодейка... И теперь, тонко торгуясь с Зоммером, он ощущал волнение, тяжесть в висках, черные пятна плыли перед глазами, — и предчувствие счастья, предчувствие отъезда было едва выносимо. Он знал отлично, что это безумие, знал, что оставляет нищую жену, долги, магазин, который продать нельзя, знал, что две-три тысячи, которые он выручит за коллекцию, позволят ему странствовать не больше года, — и все же он шел на это, как человек, чувствующий, что завтра — старость, и что счастье, пославшее за ним, уже больше никогда не повторит приглашения.

Когда наконец Зоммер сказал, что через три дня даст окончательный ответ, Пильграм решил, что мечта вот сейчас, сейчас из куколки вылупится. Он подолгу разглядывал карту, висевшую на стене в лавке, выбирал маршрут, прикидывал в каком месяце водится тот или иной вид, куда поехать весной, и куда летом, — и вдруг увидел что-то зеленое, ослепительное и грузно присел на табурет. Наступил третий день, Зоммер должен был явиться ровно в одиннадцать, — и Пильграм напрасно прождал его до позднего вечера, — и затем, волоча ногу, багровый, с перекошенным ртом, пошел к себе в спальню и лег на скрипнувшую постель. Он отказался от ужина и очень долго, закрыв глаза, брюзжал на жену, думая, что она стоит у постели, но потом, прислушавшись, услышал, как она тихо плачет в кухне, и стал думать о том, что хорошо бы взять топор и шмякнуть ее по темени. Утром он не встал, и Элеонора за него торговала, продала коробку акварельных красок и чету недорогих бабочек. И еще через день, когда воспоминание о покупателе стало уже совсем призрачно, как нечто, случившееся давным-давно или даже не бывшее вовсе, а так, погостившее случайно в мозгу, — вдруг рано утром вошел в лавку Зоммер. “Ладно, Бог с вами, — сказал он, — доставьте ко мне нынче же...” И когда, вынув конверт, он зашуршал тысячными бумажками, у Пильграма сильно пошла кровь носом.

Перевозка шкапа и визит к доверчивой старухе, которой он, скрепя сердце, отдал пятьдесят марок, были его последние берлинские дела. Покупка билета, в виде тетрадочки с разноцветными, отрывными листами, относилась уже к бабочкам. Элеонора не замечала ничего, улыбалась, была счастлива, чуя, что он хорошо заработал, но боясь спросить, сколько именно. Стояла прекрасная погода, Пильграм ни разу за день не повысил голоса, а вечером зашла госпожа Фангер, владелица прачечной, чтобы напомнить, что завтра свадьба ее дочери. Утром на следующий день Элеонора кое-что выгладила, кое-что вычистила и хорошенько осмотрела мужнин сюртук. Она рассчитывала, что отправится к пяти, а муж придет погодя, после закрытия магазина. Когда он, с недоумением на нее взглянув, отказался пойти вообще, — это ее не удивило, так как она давно привыкла ко всякого рода разочарованиям. “Шампанское”, — сказала она уже стоя в дверях. Муж, возившийся в глубине с ящиками, ничего не ответил, она задумчиво посмотрела на свои руки в чистых перчатках и вышла. Пильграм привел в порядок наиболее ценные коллекции, стараясь все делать аккуратно, хотя волновался ужасно, — и, посмотрев на часы, увидел, что пора укладываться: скорый на Кельн отходил в восемь двадцать. Он запер лавку, приволок старый клетчатый чемодан, принадлежавший отцу, и прежде всего уложил охотничьи принадлежности, — складной сачок, морилки с цианистым калием в гипсе, целлулоидовые коробочки, фонарь для ночной ловли в лесу и несколько пачек булавок, — хотя вообще он предполагал поимок не расправлять, а держать сложенными в конвертиках, как это всегда делается во время путешествий. Упаковав это все в чемодан, он перенес его в спальню и стал думать, что взять из носильных вещей. Побольше плотных носков и нательных фуфаек, — остальное не важно. Порывшись в комодах, он уложил и некоторые предметы, которые в крайнем случае можно было продать, — как, например, серебряный подстаканник и бронзовую медаль в футляре, оставшуюся от тестя. Затем он с ног до головы переоделся, сунул в карман трубку, посмотрел в десятый раз на часы и решил, что пора собираться на вокзал. “Элеонора”, — позвал он громко, влезая в пальто. Она не откликнулась, он заглянул в кухню, ее там не было, и он смутно вспомнил про какую-то свадьбу. Тогда он достал клочок бумаги и написал для нее карандашом несколько слов. Записку и ключи он оставил на видном месте, и, чувствуя озноб от волнения, журчащую пустоту в животе, в последний раз проверил, все ли деньги в бумажнике. “Пора, — сказал Пильграм, — пора”, — и, подхватив чемодан, на ватных ногах направился к двери. Но, как человек, пускающийся впервые в дальний путь, он мучительно соображал, все ли он взял, все ли сделал, — и тут он спохватился, что совершенно нет у него мелочи, и, вспомнив копилку, пошел в лавку, кряхтя от тяжести чемодана. В полутьме лавки со всех сторон его обступили душные бабочки, и Пильграму показалось, что есть даже что-то страшное в его счастии, — это изумительное счастье наваливалось, как тяжелая гора, и, взглянув в прелестные, что-то знающие глаза, которыми на него глядели бесчисленные крылья, он затряс головой, и, стараясь не поддаться напору счастья, снял шляпу, вытер лоб и, увидев копилку, быстро к ней потянулся. Копилка выскочила из его руки и разбилась на полу, монеты рассыпались, и Пильграм нагнулся, чтобы их собрать.

Подошла ночь, скользкая, отполированная луна без малейшего трения неслась промеж облаков, и Элеонора, возвращаясь за полночь со свадебного ужина домой, чуть-чуть пьяная от вина, от ядреных шуточек, от блеска сервиза, подаренного молодоженам, шла не спеша и вспоминала со щемящей нежностью то платье невесты, то далекий день собственной свадьбы, — и ей казалось, что, будь жизнь немного подешевле, все было бы в мире хорошо, и можно было бы прикупить малиновый молочник к малиновым чашкам. Звон вина в висках, и теплая ночь с бегущей луной, и разнообразные мысли, которые все норовили повернуться так, чтобы показать привлекательную, лицевую сторону, все это смутно веселило ее, — и, когда она вошла в подворотню и отперла дверь, Элеонора подумала, что все-таки это большое счастье иметь квартиру, хоть тесную, темную, да свою. Она, улыбаясь, зажгла свет в спальне и сразу увидела, что все ящики открыты, вещи разбросаны, но едва ли успела в ней возникнуть мысль о грабеже, ибо она заметила на столе ключи и прислоненную к будильнику записку. Записка была очень краткая: “Я уехал в Испанию. Ящиков с алжирскими не трогать. Кормить ящериц”.

На кухне капал кран. Она открыла глаза, подняла сумку и опять присела на постель, держа руки на коленях, как у фотографа. Изредка вяло проплывала мысль, что нужно что-то сделать, разбудить соседей, спросить совета, быть может поехать вдогонку... Кто-то встал, прошелся по комнате, открыл окно, закрыл его опять, и она равнодушно наблюдала, не понимая, что это она сама делает. На кухне капал кран, — и, прислушавшись к шлепанию капель, она почувствовала ужас, что одна, что нет в доме мужчины... Мысль, что муж действительно уехал, не умещалась у нее в мозгу, ей все сдавалось, что он сейчас войдет, мучительно закряхтит, снимая сапоги, ляжет, будет сердиться на кран. Она стала качать головой и, постепенно разгоняясь, тихо всхлипывать. Случилось нечто невероятное, непоправимое, — человек, которого она любила за солидную грубость, за положительность, за молчаливое упорство в труде, бросил ее, забрал деньги, укатил Бог знает куда. Ей захотелось кричать, бежать в полицию, показывать брачное свидетельство, требовать, умолять, — но она все продолжала сидеть неподвижно, — растрепанная, в светлых перчатках.

Да, Пильграм уехал далеко. Он, вероятно, посетил и Гранаду, и Мурцию, и Альбарацин, — вероятно, увидел, как вокруг высоких, ослепительно белых фонарей на севильском бульваре кружатся бледные ночные бабочки; вероятно, он попал и в Конго, и в Суринам, и увидел всех тех бабочек, которых мечтал увидеть, — бархатно-черных с пурпурными пятнами между крепких жилок, густо-синих и маленьких слюдяных с сяжками, как черные перья. И в некотором смысле совершенно не важно, что утром, войдя в лавку, Элеонора увидела чемодан, а затем мужа, сидящего на полу среди рассыпанных монет, спиной к прилавку, с посиневшим, кривым лицом, давно мертвого.

(support [a t] reallib.org)