"Хорошие деньги" - читать интересную книгу автора (Августин Эрнст)

5. Офсет

Наступил день – но не седьмое седьмого, к нему мы ещё придём, – это было третье апреля, и в этот день дядя наконец открыл мне карты. Он сделал это, словно фокусник на сцене.

К этому времени я был уже не в той степени неведения, какую разыгрывал. Чтобы в продолжение нескольких месяцев рисовать серебряные полосы и маленьких серых человечков и ничего такого не заподозрить или хотя бы не задуматься – это было бы притворство и лицемерие. Разумеется, кое о чём я уже догадывался. С другой стороны, раз уж мы дошли до этого момента, думал я, не будем лишать дядю удовольствия открыть мне глаза.

Дядя, с очень профессиональным видом, без пиджака и в подтяжках, тщательно готовил своё выступление. Кажется, на нём был даже зелёный козырёк.

Стоял пасмурный день, первая его половина, перед этим прошёл небольшой дождь; мы были в чертёжной комнате. Здесь царил равномерный свет, лишённый резких теней.

Дядя поднял вверх лист бумаги, на котором с лицевой стороны была нарисована серебряная полоса:

– Вот лист бумаги.

Потом он поднял второй лист, на сей раз с изображением головы, – это был мужчина в шапке «с ушами», без бороды:

– И вот ещё один лист бумаги. И что из того?

Мне уже не раз приходилось задумываться на тем, не подпадаю ли я под статью, не грозит ли мне уголовное наказание. То есть по большому счёту я был невиновен: ну, подумаешь, рисовал чего-то там и чертил какие-то линии, так сказать. И если этому впоследствии был придан совсем другой смысл – придан кем-то другим, – то я-то здесь при чём? А какой же преступник из дяди? Даже напрягая всё своё воображение, я не мог себе этого представить. Ну, разве что художник, артист, фокусник.

Он поднял оба листа бумаги и помахал ими в воздухе. И вот великая тайна:

– Делаем из двух одно!

Дядя наложил один лист на другой так, что сторона с полосой и сторона с изображением мужской головы взаимно скрыли друг друга.

И что теперь?

– Теперь склей их вместе.

(«Ты ведь уже достаточно поднаторел в этом», – пробормотал дядя.)

Минуточку.

И это всё? Неужто в этом и состоит весь секрет?

Признаюсь, я был несколько разочарован. Почему же до сих пор никто больше не додумался до этого, если всё так легко?! Просто сложить и готово? Любой идиот мог бы догадаться, как мне казалось.

Но не догадался. Вернее, догадался, и не один, – но не идиот.

– Совершенное всегда просто, – заявил дядя, – а простое всегда совершенно.

И если мы теперь напылим клей «Коллаген Х-100», не слишком много и не слишком мало, если мы прокатаем листы резиновым валиком, не слишком быстро и не слишком медленно, – и чтобы без пузырьков! – и если мы к тому же ещё знаем, что делаем, то в точности совпадёт всё, что мы сделали до сих пор, – и получится дуплет!

А как же иначе можно было бы внедрить внутрь бумаги водяные знаки, ведь это технически невозможно, реально можно добиться этого только

А полосы защиты?

Потрогай. Что ты чувствуешь?

Теперь посмотри на эту склейку против света, что ты видишь?

Поднеси к уху, что ты слышишь?

Я слышал лёгкий шелестящий шорох, сухой, пергаментный, который ни с чем не спутаешь, я хорошо знал его. И я видел ещё кое-что: качество! Я был восхищён качеством того, что получилось. Бумажка была «настоящая, взаправдашная».

На какой-то момент – это был действительно очень краткий миг – мне в голову пришла мысль, даже не мысль, а убеждение, что такое качество оправдывает преступление. Ради бога, не поймите меня превратно, это не было

«Водяные знаки», кстати, не вполне корректное выражение. Водяные знаки – это восковые отпечатки, они ставятся тёмным по светлому, против света же кажутся светлыми на тёмном, это можно сравнить с жирным пятном. Наш же водяной знак – который им на самом деле не был, – в отличие от воскового, вообще не проступал на бумаге, ни спереди, ни сзади, а против света был виден тёмным по светлому! То есть наоборот.

Эффект сэндвича.

Любой современный фотокопировальный прибор, разъяснил дядя, может быстро и безупречно копировать купюры. По пятьдесят пфеннигов за штуку. Цветные, двусторонние, по виду не отличишь.

– Но вот что ему не под силу, этому фотокопировальному прибору…

– …Эффект сэндвича, вот что ему не по зубам, – понимающе закончил я. – Всё это мне ясно, дорогой дядя, но неясно мне одно: бумага у нас есть, и достаточно долго мы к этому шли (больше половины книги), но чем же мы всё это напечатаем? Я имею в виду, если производство бумаги – такой длительный и трудоёмкий процесс, то сколько же времени нам понадобится только на изготовление клише, на эти, как известно, очень дорогие, чрезвычайно искусно гравированные тяжёлые пластинки, которые используются при печати, – как это обычно делается, видели, знаем.

То есть когда же мы примемся за них?

– Вообще никогда, – ответил дядя.

– Но вот эта десятка, – я недоверчиво поднял на свет купюру в десять марок, – как же мы переведём её на бумагу, ведь её же надо напечатать?

– Да это как раз самое простое, – дядя махнул рукой, как будто речь шла о чём-то незначительном. – Мы купим офсетную машину, она со всем этим справится одна. Фотомеханическую, автоматическую, со специальной камерой: сверху закладываем твою десятку, а снизу получаем тысячи этих десяток, нет ничего проще. Не машина, а курица-несушка.

Татум-татум.

Тут мне пришло в голову, что я ещё ни разу не переступал порог подвала, а что касается чердака, так даже не знал, существует ли он вообще как таковой. По крайней мере, пути к нему нет, лестница туда не ведёт. Самое высокое место, куда можно попасть в нашем доме, – это последняя лестничная площадка в виде галереи под стеклянной крышей.

Оттуда очень удобно было бы швырять вниз, в вестибюль, камни и балки, тем более, что там, наверху, стоит мощный шкаф, возможно, содержащий тяжелые предметы, судя по нему. (Тогда я ещё не мог знать исхода этой истории, и картина камнепада возникла в моём воображении легко и беспрепятственно.) Что могло скрываться в этом шкафу? Может, крюк для строительных блоков? Или форма для расплавленного свинца?

– Да ты выстроил себе настоящую крепость! – воскликнул я однажды, и дядя с удовлетворением согласился:

– Ага!

Так я открыл ещё и эту тайну. Она скрывалась за дверью, которую я всегда принимал за шкаф.

Дело было под вечер, часов в пять. Солнце целый день пекло через стеклянную крышу и сильно нагрело верхнюю лестничную площадку. Я прислушался к тому, что происходило внизу.

Дядя полчаса назад куда-то ушёл, но госпожа Штумпе была дома, она занималась хозяйством: я слышал, как она зачем-то колотила по плинтусам, потом гремела посудой на кухне.

Замок на двери (шкафа) не представлял для меня большого препятствия, я воспользовался одним из плоских комнатных ключей с прямой бородкой, уже четвёртый из них подошёл.

Обнаружилась крутая лестница шириной в дверь, ведущая к сумрачному четырёхугольному лазу. Я ощутил запах чердака.

Перед тем как подняться по этой лестнице, я осторожно прикрыл за собой дверь и на секунду замер: как-никак, я находился перед входом в область нелегального, в том смысле, что дядина преступная деятельность каким-то образом касалась и меня, если допустить, что его гнездо разоблачили бы и я вместе с ним был бы привлечён к ответственности. Но до сих пор прикрытием мне служила моя неосведомлённость, хотя бы частичная.

С такими мыслями я поднимался по лестнице – туда, где сумрачное чердачное помещение простиралось вверх, к стропилам, а это было очень высоко. Туда же тянулись кирпичные колонны каминных труб.

Я и не представлял себе чердачное пространство таким огромным. Первое, что меня удивило: здесь не было обычного нагромождения старья, завалов из ненужной мебели и бытового хлама. Деревянный пол был чисто выметен до самых дальних уголков и пёстро раскрашен. Это было совершенно неожиданно: доски пола были покрыты разнообразными линиями и пятнами всевозможных размеров и форм – белыми и серо-голубыми, коричневыми и бордовыми. Мне пришлось приглядеться, чтобы понять, что же эта размалёвка обозначает. Передо мной расстилалась карта мира – от северной холодной белизны до пышущей жаром красноты тропиков. Это была колоссальная карта мира, нарисованная прямо на полу. Цветами, обычными для климатических карт, размером во весь чердак! Одна только Африка занимала площадь метра три на четыре, а от Португалии до Камчатки надо было прошагать не меньше восьми метров.

Всё это освещалось через два высоко расположенных чердачных окна: линии материков, бухты, острова и полуострова были очерчены резкой каймой, моря имели особую текстуру. Очень красиво.

Это было поистине владение мирового масштаба, приобретённое, к тому же, самым невинным способом.

Не знаю, что я ожидал здесь увидеть, – может, ряды печатных станков, маленьких работающих человечков с защитными козырьками и в зелёных фартуках?

И вот нежданно-негаданно я очутился где-то на широте Гренландии.

Вот черт, надо же было так промахнуться!

По всей поверхности карты были расставлены мисочки разной величины, там и сям, особенно много в Европе и в южной части Азии, а также в Центральной Америке. Некоторые очень большие, с изрядным количеством песка, а некоторые совсем маленькие, с несколькими комочками на донышке, как если бы это было какое-то редкое, особенное вещество.

Может быть, это была ценная коллекция, которую собрал дядя?

На Украине, к примеру, стоял большой горшок с чернозёмом, а вблизи Одессы – такой же, но с землёй посветлее.

Я, конечно, знал, что дядя много странствовал, но не столько же! Кажется, он отовсюду, где побывал, привёз «образцы», и я вдруг представил себе, как где-нибудь на таможне его заставляют раскрыть чемодан, заподозрив в нём что-то запретное (кокаин?).

Ах, дядя!

А морской песок – вообще отдельный разговор. Кажется, это предмет особой страсти. Повсюду на побережьях я заметил чашки с песком разнообразных оттенков: мелкий серо-белый балтийский, зернисто-жёлтый мадрасский, чёрно-белый песок из Коста-Рики и снежно-белый порошок из Флориды.

И всё тщательно классифицировано и подписано. На особых шильдиках.

Я видел там картофельную почву из Гюрстова (Мекленбург), датированную 3.4.52, умеренно жирный кусок из плодородной Магдебургской долины и элегантный серый подзол из Амьена, Франция.

С каким же трудом, ценой каких усилий всё это собиралось и добывалось!

Ил с низовьев Нила. Нефритового цвета земля из Японии и жёлтый лёсс из Маньчжурии. Неужто дядя побывал и в Маньчжурии?

А может, есть какая-нибудь специальная рассылочная служба, такой клуб по интересам, наподобие филателистической биржи, только для песка и земли? Кто знает! А может, дядя и вовсе мухлевал? Но кого он хотел обмануть, себя самого?

Я стоял на этом прогретом чердаке и имел возможность наступить одной ногой на мергельную почву баварского предгорья Альп, а другой ногой – на меловую землю Довера, и всё это в пять часов пополудни.

Особенно меня взволновала небольшая, но изысканная коллекция цветных почв из Италии. Здесь была чистая охра, Terra di Pozzuoli, необожженная красно-бурая глина, зелёная земля из Умбрии и чистый caput mortem из местности Урбино. Неудивительно, что тамошние жители так склонны к живописи: природные красители сами идут в руки.

А гранатовая земля Богемии! Ртутный песок цвета киновари из Афганистана!

Но признаюсь, самым экзотичным я нашёл чан, полный гальки из Берлина, – я бы мог поместиться в этом чане. Залез – и ты в Берлине! Удивительное чувство.

Я вижу, мне пора остановиться. Хотя я не успел удостоить вниманием ни богатый гумус тропических регионов, ни красивые ржавые пахотные слои из Свазиленда. Было уже довольно поздно, дядя вскоре должен был вернуться домой, а я не хотел быть застигнутым.

Позднее, столкнувшись с ним на лестничной клетке, я не увидел в нём ничего величественного, что указывало бы на владетеля мира. В своём костюме он всегда казался чересчур худым.

Он приостановился, чтобы извлечь из бумажника десятку, поднял её вверх и спросил:

– Что это?

– Десятка.

– Две десятки, – быстро сказал я, – одна спереди, другая сзади.

– Итого, собственно, двадцать марок, – сказал я, глядя на него ясными глазами.

Дядя, удовлетворённый, двинулся дальше.

Эта делегация появилась перед нашей дверью совершенно неожиданно, без предупреждения, без телефонного звонка.

Они уже попытались позвонить в апартаменты Маузеров, потом Хартенбергов, потом Каланке, но безрезультатно, и теперь изо всех сил давили на кнопку Файнгольдов. Фамилия Файнгольд значилась последней в череде оглохших (как кто-то из них несдержанно выразился) жильцов нашего дома. Не понимаю, откуда такое раздражение, – ведь их никто сюда не звал, это им что-то нужно было от дяди, а не дяде от них, в конце концов. В итоге они столкнулись с госпожой Штумпе – уже не в первый раз я имел возможность убедиться, что в этой функции она была непробиваема: госпожа Штумпе, перегородившая собой вход в вестибюль:

– Маузеры, Хартенберги и Каланке все в отъезде. Их нет!

А в это время незваные посетители, которым практически было указано на дверь, с любопытством пялились на звёздчатую стеклянную крышу лестничной клетки и дивились:

– Вся семья Маузер уехала в полном составе?

– Уехали, – твёрдо сказала госпожа Штумпе.

Долгий, напористый взгляд внутрь, в вестибюль.

– А Хартенберги?

– Уехали.

– А Каланке?

– Уехали, уехали, – сказала госпожа Штумпе.

Нет, она здесь просто присматривает за домом, и единственное, что ей известно, это то, что все уехали на похороны в Кенигсберг, бывший Калининград.

Должен сказать, что до сих пор я ещё ни разу не видел госпожу Штумпе столь словоохотливой, я просто любовался ею: спектакль, разыгранный ею, был достоин удивления. Сам я стоял вне поля зрения на лестнице второго этажа и всё слышал.

А нельзя ли посмотреть?

Нет, сказала госпожа Штумпе, она здесь лицо ответственное, но только у Фаингольдов. Вот насчёт Фаингольдов она готова ответить, но для этого сама сперва должна пойти и посмотреть, есть ли кто дома. Госпожа Штумпе была непробиваема, и в конце концов им всем пришлось уйти несолоно хлебавши, но они пообещали вернуться на следующий день.

Я объяснил дяде, что это неумно – тотально изолировать себя от окружающих. Это порождает недоверие, сказал я ему, а может разбудить и подозрение, ведь они видят: в доме несколько этажей, хоть кто-то должен быть дома, а не в Кенигсберге. Ну хотя бы ты. В конце концов, мы могли бы сказать, что ты – это не ты, а твой брат.

Это в какой-то степени его убедило. По крайней мере, на следующий день он надел куртку, в которой действительно выглядел как брат самого себя, ужасная такая куртка, и тут снова явились эти люди из инициативной группы нашей улицы. Это были: супружеская пара пожилых учителей, архитектор, живший по соседству, окружной инспектор, который принимал участие в этой акции как частное лицо, господин Дённингхаус, сосед из дома неподалёку (я знал его), ещё одна учительница, и седьмым был хозяин пивной на углу Гудрун-штрасе, у которого в этом деле был свой, особый интерес. Речь шла о Гудрун-штрасе – я ещё не сказал, – вернее, о названии «Гудрун-штрасе», которое городские власти собирались изменить. А эта инициативная группа была против, и комитет, выступая от имени жителей улицы, собирал подписи за сохранение прежнего красивого названия.

Всё происходило в дядином рабочем кабинете красного дерева, и вошедшие заворожённо таращились на колоннаду. По ходу переговоров дядя становился всё веселее, потому что понял – позволю себе один раз выразиться утрированно, – что его пока никто не собирается арестовывать, они явились вовсе не за этим.

Итак, насколько он понял, Гудрун-штрасе должна быть переименована в Герхард-Эппельман-штрасе? Так? Что ж, он ничего не имеет против.

Нет, – члены уличного комитета напряжённо ёрзали на стульях, – они выступают от имени всех жителей Гудрун-штрасе и выражают коллективное мнение, за которое подписываются, чтобы улицу

– В Герхард-Эппельман-штрасе? – переспросил дядя.

– Да.

Он ничего не имеет против.

Нет, снова всё сначала, все жители, все нижеподписавшиеся, не согласны на это новое название – Эппельман-штрасе, они хотят и впредь оставаться при своей Гудрун, наравне с Виланд-, Зигфрид– и Дитрих-штрасе, в особенности хозяин пивной на углу, которому в противном случае пришлось бы переименовывать свой «Гудрун-приют».

Это он хорошо понимает, сказал дядя, придётся переименовывать в «Эппельман-приют».

Ну вот, снова всё сначала: все жители этой улицы подписались, понимаете?

Это он понимал.

Надо, чтобы все подписались, что не хотят никакого Эппельмана.

Да, сказал дядя, он тоже не знает, кто такой этот Эппельман, понятия не имеет, но он бы с удовольствием жил и на Герхард-Эппельман-штрасе.

После того как делегация удалилась, я накинулся на дядю:

– Как же ты не боишься! – взволнованно говорил я. – У тебя была такая прекрасная возможность пойти им навстречу, оказаться приятным человеком – этак ненавязчиво, – а ты вместо этого противопоставил себя всей улице! Просто в голове не укладывается!

С подтекстом: уж коли ты преступник, так не веди себя как преступник!

– Немцы, – заявил он, – всегда непременно хотят, чтобы все разделяли их мнение.

– Это именно то, что я и хотел сказать! – воскликнул я. – Так раздели же его, ради бога, что тебе мешает?!

В этом случае, сказал дядя, лучше уж он эмигрирует.

– Ты видел, что они сделали с Берлином, это же трагедия. Весь мир строит башни, высокие, горделивые, голубые, зеленые, жёлтые, впечатляющие башни. Просто все тронулись на строительстве этих башен. А что строят в Берлине на месте рухнувшей стены? Боже мой, боже мой, такое случается раз в тысячу лет, чтобы вдруг освободилось так много места в самой центральной части города, – и что они строят? – они строят средние здания, у них запрет на строительство высотных домов. Я тебя спрашиваю, как можно жить в стране, в которой строят недомерки?! – Туг у дяди даже голос сорвался.

– Поистине искалеченные люди. К тому же они строят дома без входа – не найдёшь, где войти в здание. Вход должен располагаться фронтально, со всем почётом. Он должен быть с двух сторон обозначен колоннами – справа и слева. Входящий должен думать: вот, я вхожу сюда с удовольствием, это честь для меня – войти сюда. А где располагается вход у немцев? Как можно дальше за углом! Ты никогда не обращал на это внимание? В лучшем случае сбоку, где его и не отыщешь, а может, на то и рассчитано, чтоб не отыскали, – поистине искалеченные люди.

– А почему, – спросил я, – ты всё время говоришь «немцы»? Ведь ты сам – один из них.

– Мы, немцы, – заявил дядя, – давно заняли место индейцев, и это уже необратимо. Мы теперь те, кого в конце фильма неизменно загоняют в резервацию. В знак победы над злом. Поэтому господин Дённингхаус, к примеру, француз, а госпожа Шминке – литовка, да и госпожа Штумпе тоже, кажется, откуда-то приехала. Я сам еврей, только никому не могу это растолковать. Допустим, я бы хотел, чтобы телеведущий Райх-Раницкий был моим другом, но он же беспощаден к таким, как я. Итальянцы тоже безжалостны, но всё-таки они гораздо уживчивее.

Когда делегация появилась перед нашим домом в очередной раз, их не впустили даже в вестибюль. Дядя заявил: никто ко мне не войдёт! И госпожа Штумпе сформулировала это заявление для пришедших – своими словами, не так резко, но внятно.

Я так и вижу их печальную группу, которая всего-то и хотела, что добиться полного состава подписей. Я настолько четко представляю себе, как они стоят там, за дверью, на туманной улице, со своей длинной петицией, как будто видел всё это собственными глазами.

Как, должно быть, эти люди ненавидели дядю!

Итак, мы покупаем машину для офсетной печати.

Однажды утром мы принарядились – дядя и без того прекрасно выглядел в своём обычном чёрном в тонкую полоску костюме, мне же он специально для этого случая купил костюм за пятьсот марок – в секции распродажи; рубашка в полосочку, галстук, я даже постригся ради такого дня. Я говорю об этом легко, а ведь речь шла, ни много ни мало, о моём первом шаге в ту область, которую принято называть криминальной. В деятельность, которая карается по закону.

Дело было задумано следующим образом: я как представитель только-только образующейся фирмы, которая находится в Шверине, прибыл сюда специально для того, чтобы купить эту машину. Наша будущая фирма создаётся в рамках новой инициативы – подъём Востока. И мы открываем свою типографию.

Где?

В Шверине. Конечно, типография не крупная, не рассчитанная на большие затраты, как бы это лучше объяснить, скорее даже не типография, а небольшое рекламное предприятие. С какой-нибудь из тех моделей офсетных машин, которые у вас здесь представлены.

Дядя находил это очень убедительным, и приятный мужчина в конторе тоже.

Контора размещалась на территории завода. Правда, я представлял себе всё это как-то более внушительно – всё-таки мы солидные покупатели, – как-то более значительно и впечатляюще, на западный манер: на одном из верхних этажей, даже на самом верхнем, с панорамными окнами, из которых открывается вид на весь город, как показывают в кино. Вместо этого сидит перед нами какой-то заводской мастер, пусть и очень приятный, по фамилии Вернике, и спрашивает с силезским акцентом, сколько.

Сколько чего?

Сколько машин?

Да одну для начала. Мы собирались купить что-то вроде «Фиксапринта» или «Хайдельберга-102 ZP» для формата A4.

Со спидмастером?

Спидмастер мы, откровенно говоря, не предполагали.

Спидмастер вы не предполагали, согласно кивает заводской наладчик Вернике, тогда я посоветовал бы вам посмотреть «Ротарапид», это новая версия «Терры». Со сканером?

Со сканером, кивает наладчик, автоматический сканер с настройкой резкости. Для меня всё это звучит сравнительно доходчиво. Дядя объяснил мне механизм действия на тот случай, если мне придётся подключиться к переговорам, чтобы я не попал в затруднительное положение. Чтобы мог продемонстрировать наличие хотя бы некоего представления о предмете переговоров. Во всём прочем он строго-настрого наказал мне сдерживаться и ни во что не вмешиваться.

Ради полноты картины я хотел бы коротко воспроизвести здесь инструкции, которые он мне дал. Вообще-то, без ущерба для смысла их можно пропустить и перейти сразу к дальнейшему: «Немцы…» и так далее, к обычным его рассуждениям. Но заинтересованному читателю, для которого производство не пустой звук, придётся внимательно прочитать следующие страницы. Я знаю, это чисто технические сведения и ими можно запутать, а то и вовсе отпугнуть читателя, ведь речь пойдёт о способе плоской печати. Что это такое?

В качестве печатающих пластин в офсетной машине используются листы алюминиевой фольги со слоем галогенида серебра. Если осветить такую пластину через нужное изображение, а затем пропустить её через ванночку с активатором, то вначале проявится позитивная картинка. Негативное изображение возникает посредством гидрофилизации металлического серебра на

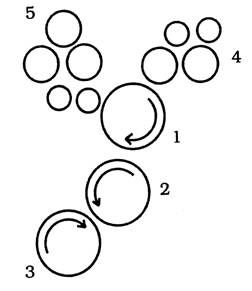

Что касается самой машины, то она состоит в основном из трёх вращающихся цилиндров. Первый, формный цилиндр (1) несёт на себе печатную форму. Второй цилиндр, на который натянуто резино-тканевое полотно (2), вбирает в себя краску и наносит её с помощью офсетного цилиндра (3) на материал (на бумагу).

Дополнительно есть ещё красочный аппарат (4) и увлажняющий (5), поскольку весь процесс печати идёт под постоянным увлажнением.

Есть ещё всякие тонкости, но это уже высшая математика, а с нас довольно и основных сведений: сверху кладёшь одну купюру, снизу, на выходе, получаешь тысячу. А для полноты привожу схематическое изображение.

|

– Что же тогда, – спросил я у дяди, – стоит у нас в подвале?

Ведь что-то же там стоит (татум-татум).

– Хорошо, что ты об этом спрашиваешь, мой мальчик, – он обнял меня за плечи и, казалось, устремил взгляд в другие времена.

Хорошо, что я спросил.

– Дорогой мой мальчик, – сказал он, – в моё время мы не знали таких монстров, как эта машина. Тогда их ещё не было. Мы работали вручную, проявляли пластины в копировальных рамках, вручную их закладывали. И делались они не из алюминиевой фольги, как теперь, а из жёсткого, шершавого цинка. Мы ещё ретушировали их цианидом, представь себе, маркировали отточенным карандашом, всё от руки. Теперь существуют ослабители, точечные сканеры – это из того, что я знаю. Элоксальные пластины, которые сами по себе проводят воду. Ах, мой дорогой, – он вздохнул и, казалось, заглянул туда, где ещё не было водопроводящих элоксальных пластин.

– Можешь себе представить, что мы ещё работали с обратным изображением. То есть всё делали справа налево, если в оригинале всё должно было идти слева направо. Дело доходило до того, что я бутерброд себе намазывал с обратной стороны.

Ха-ха-ха.

Но в итоге мне всё-таки хотелось узнать, что же стоит у нас в подвале.

– «Кикебуш» 1919 года, – торжественно объявил дядя, – настоящий музейный экспонат.

Кого-то могут заинтересовать подробности: например, какой тип и марку выбрали мы, какие вообще есть офсетные машины (интересующиеся могут посмотреть в специальных справочниках). Итак, мы купили небольшой офсетный «Ротарапид», рассчитанный на формат A4, с трёхцветной автоматикой. Приобрели мы это ещё и с выгодой, поскольку не пришлось заказывать, машина была из складских запасов. Цену я не хочу здесь приводить, кому-то она может показаться очень высокой. Конечно, в нашем случае речь шла об инвестиции, мы вкладывались в расчёте на быструю окупаемость.

Но ещё до того как ударили по рукам, дядя, обсуждая технические особенности, показал себя высококлассным специалистом. А я, воспользовавшись удобным случаем, смог впервые как следует разглядеть наше приобретение – это была красавица! Стального цвета, со скруглёнными углами и приёмным столиком для конечной продукции, со множеством смотровых окошек, причём все с цифровыми указателями – воплощение мечты! И сравнительно недорого.

А как насчёт автоматической замены печатных пластин?

Имеется.

А есть ли тормоз подачи бумаги?

Имеется.

А ёмкость для стопки бумаги?

Этого нет, но это и не нужно.

Вы хотите стопор от двойного захвата бумаги? А растирающий валик? А дозирующий валик?

Нет, сказал дядя, это мы сделаем вручную, мы ведь всегда делали это вручную, и заводской мастер (наладчик Вернике) понимающе согласился.

Машина была доставлена в среду, меня в это время дома не было, поэтому я её так и не увидел. О её прибытии свидетельствовала только куча упаковочного материала – хотел бы я знать, что по этому поводу подумали соседи. Эту гору упаковки на следующий день увезла мусороуборочная машина, всегда приезжающая по четвергам.

– Немцы ни в чём не виноваты.

– Взять хоть госпожу Штумпе, – сказал дядя, – она уж точно ни в чем не виновата (совершенно точно), но ей ничего не стоит два часа подряд смотреть в это лицо.

– В какое лицо?

– Вот видите, вы даже не знаете, о ком я говорю.

– Или возьмем господина Дённинг-хауса. Вы думаете, что господин Дённинг-хаус в состоянии взглянуть на верхнюю губу господина Дитера Йонаса Хука? Без содрогания?

Он сможет.

– И как же он это выдерживает?

Да он просто ничего не видит. И не слышит, кажется, тоже. В противном случае одна только громкость звука разметала бы его на куски.

У них вообще нет ни глаз, ни ушей, обоняние тоже отсутствует. Они ничего не замечают, они ничего не ощущают – они думают. Они всё думают и думают, они ни при чём, они глубокие мыслители. (Это всё о том же: о девственной невинности немцев.)

– О Боже, – стонал дядя, – мы мыслители, помогай нам Бог!

И хоть всё это давно уже перестало быть новостью, мне впервые становилось пугающе ясно, чем этот человек тут издавна занимается: он творил собственный пуп земли! Он неустанно обустраивал его – и лишь для себя одного, помоги ему Бог. Бедняга, высказывающий своё мнение самому себе и прислушивающийся к этому мнению, – думаю, более одиноким человек не бывает на свете.

– Скажи-ка, дядя, – осторожно спросил я, – а вот эти свои взгляды ты выражаешь и вне дома, на людях? То есть здесь, дома, ты, конечно, можешь их высказывать, но я позволю себе усомниться, что господин Дённингхаус, например, тот человек, которому можно всё это высказать. Я боюсь, в один прекрасный день они тебя убьют.

Сколько раз до сих пор мне случалось проходить мимо двери в подвал, даже не воспринимая её как дверь, она была просто частью деревянной обшивки под лестницей.

Целый день я провёл в состоянии некоего раздвоения: с одной стороны, как соучастник, всё глубже втягивающийся в процесс, я чувствовал себя тревожно, с другой стороны, меня разбирало любопытство: что же мне там покажут (большие деньги)? И когда дядя наконец повернул ключ – замочную скважину тоже не сразу можно было разглядеть, – оттуда дохнуло подвальным воздухом. Нет, не сыростью. То был не совсем настоящий подвальный воздух, а несколько облагороженный.

Подвал оказался совершенно пустым. Мы шагали через отдельные помещения, – они были без дверей, побелённые и ярко освещенные. Их расположение, как я успел заметить, полностью соответствовало планировке основных этажей, даже высота потолков была такая же.

Итак, подвал был действительно пустой – нигде не видно было ни остатков угольной кучи, ни запасов стеклянных банок для домашнего консервирования, – лишь в одном переднем помещении одиноко стоял стол. Тоже абсолютно пустой. Но где-то в глубине виднелись две стальные огнеупорные двери. Одна вела в бойлерную с красным отопительным котлом посередине – вроде тех автоматических печей, в которых есть отделение для нагрева воды. Другая дверь вела в топливное отделение, откуда под потолком тянулись в сторону бойлерной две параллельные медные трубы.

Это помещение оказалось на удивление огромным и практически целиком было занято резервуаром для жидкого топлива, заполненным почти доверху, судя по указателю уровня. Резервуар был диаметром метра четыре, а высотой метра два с половиной; этой ёмкости хватило бы приблизительно на сорок тысяч литров, подумал я, можно отапливать дом лет десять, не пополняя запасов. Основательно дядя заправился.

Здесь тоже, судя по всему, поддерживался образцовый порядок. На стенке резервуара был прикреплён акт последней инспекторской проверки, а сам этот колосс, сваренный из стальных пластин размером больше человеческого роста, был без единого пятнышка ржавчины – безукоризненно стального цвета, лишь с лёгким запахом дизельного топлива. Этот запах витал в воздухе.

Я забыл упомянуть, что, когда мы вошли в подвал, дядя тщательно – на ключ – закрыл за собой дверь, ведущую на лестничную клетку, а теперь ещё раз прошёл по всем помещениям, чтобы удостовериться, что всё на своём месте.

Затем последовало нечто неожиданное: на стенке резервуара была одна едва заметная ручка, а скорее даже болт в ряду прочих болтов. Но на неё, оказалось, можно было нажать, и она поддалась. После чего – следите внимательно – после чего целый сегмент резервуара отошёл подобно двери – открывая доступ внутрь.

Должен признаться, что в первое мгновение я отпрянул, думая, что из резервуара хлынет дизельное топливо – сорок тысяч литров, – хотя я уже мог бы заранее обо всём догадаться, но вот, как видите, не догадался. Отпрянул в ожидании жёлто-коричневого потока, который, подобно Страшному суду, с грохотом и рёвом обрушился бы на наши бедные головы.

Вместо него изнутри хлынул поток мягкого света.

Вот она, красавица – она стояла там. Я уже говорил, что она была красавица?

Стальной голубизны, со скруглёнными углами и элегантным столиком для конечной продукции. Видимо, дядя был сильнее, чем казалось с виду, если он сумел один, без посторонней помощи, вкатить сюда машину. Но неужто следует предположить, что и всю эту мастерскую, расположенную внутри резервуара, он оборудовал своими руками? Но вряд ли можно допустить, что всё это сооружали посторонние строители, – ведь их потом пришлось бы устранить как свидетелей.

А подвод воды, а освещение, а белое эластичное покрытие на полу, а полировка стен – неужто всё это сделано руками дяди? Равно как и коммуникации на подвесных металлических шинах, тянувшиеся под потолком резервуара.

Единственным исключением из всего этого блеска и совершенства был слегка проржавевший «Кикебуш» (1919 года, как я полагаю), который стыдливо задвинули в дальний угол.

А лёгкий запах технического масла был, как видно, всего лишь камуфляжем. Равно как и указатель уровня масла, закреплённый снаружи на стенке и стабильно показывающий наполнение воображаемым топливом на три четверти.

Умопомрачительно!

А как же, спрашивается, тогда действовало отопление, со всеми его подводами, медными трубками и вентилями? Ответ был прост: отопление было газовое. Снаружи работало газовое отопление, внутри работал дядя.

– Красота рабочего места, – сказал дядя, – вот в чём вся тайна. Многие люди ненавидят свою работу, потому что рабочее место оборудовано некрасиво. Если ты, мой мальчик, собираешься сделать в своей жизни что-то хорошее, делай это среди красоты и порядка. И на хорошем рабочем месте.

– Хорошие деньги.

– Да, мой мальчик.

Дольше испытывать своё терпение мы не могли. Выполнили несколько завершающих действий – опустили четыре винтовые опоры и отрегулировали их при помощи отвеса и уровня так, чтобы машина, красавица наша, встала как вкопанная. Последний взгляд – и дядя нажал на кнопку:

– Внимание, внимание!

Загорелись и замигали красные контрольные лампочки, осветились смотровые окошечки, послышалось сытое урчание, оно становилось всё тише и тише; мы переглянулись – и вот оно, кликеди-кликеди, мягкое, как сливочное масло, нержавеющая сталь тончайшей обработки – это вам не татум-татум. Лицо у дяди покраснело, заблестело (моё, должно быть, не меньше), и тогда – кликеди-диди – чудесно! – вииихххх – словно ангелы запели.

Никогда прежде я не видел дядю на таком подъёме.

Спустя три дня он был мёртв.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |