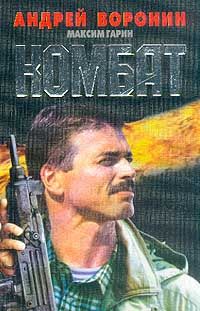

"Комбат" - читать интересную книгу автора (Воронин Андрей, Гарин Максим)

|

Андрей ВОРОНИН и Максим ГАРИН КОМБАТ

Глава 1

Широкоплечий мужчина в просторной потертой куртке неуклюже выбрался из такси.

– Спасибо тебе, что подкинул, – обратился он к молодому таксисту, протягивая небрежно сложенные деньги – несколько помятых купюр, точно по счетчику.

– Пожалуйста, – сказал таксист, тут же поворачивая ключ и запуская двигатель.

Желтая машина помчалось по улице, а мужчина еще некоторое время стоял, оглядываясь по сторонам, словно бы не узнавая улицу и дом, куда его привез такой разговорчивый сначала и такой немногословный, когда получил деньги, водитель.

Борис Рублев все еще не мог привыкнуть к тому, что он наконец-то вернулся в Москву, что он наконец дома и теперь ему никуда не надо спешить, не надо выполнять ничьи приказы, ни с кем не придется делить командирскую власть, а можно жить так, как захочется. Он расстегнул кнопку на рукаве своей кожанки и долго смотрел на циферблат крупных командирских часов, они смотрелись миниатюрными на мощном запястье левой руки. Фосфоресцирующие стрелки показывали, что уже наступила четверть первого ночи.

В домах еще кое-где светились окна. Там, в тепле, шла жизнь. Наверное, кто-то пил чай, кто-то смотрел телевизор. В общем, люди жили так, как им хотелось, во всяком случае, если что у них и не складывалось, то исключительно по их же вине. А вот его жизнь, жизнь Бориса Ивановича Рублева, после того, как его рапорт был удовлетворен и он получил отставку, казалось ему, потеряла смысл. Даже не сам смысл, а так случилось, что человек шел, шел, временами бежал, спешил, спотыкаясь по накатанной другими колее, а сейчас вдруг, словно поезд или сумасшедший трамвай, соскочил с рельсов и не знает, куда дальше двигаться. Мало того, что не знает, но еще и не может. Ведь провода, питавшие его энергией, оборвались.

– Да, время позднее, – пробурчал Борис Рублев, приподнял ворот куртки, запрокинул голову, взглянул в темное ночное небо, из которого на него сыпал холодный, однообразный, надоедливый дождь. – Ну и погода! – сказал сам себе мужчина и потер небритую щеку. – В такую погоду хороший хозяин собаку во двор не выгонит!

Улыбка появилась на его лице. Улыбка эта казалась немного растерянной, такой, какая бывает на лицах, выброшенных из жизни людей. А затем мужчина посмотрел на окна своей двухкомнатной квартиры. Два окна выходили на улицу. Они оба были темны.

«Ну естественно, откуда в квартире быть свету? Там же никого, я один».

– Ладно, ладно, – проговорил он.

В последнее время Рублев любил разговаривать сам с собой. Он даже иногда ловил себя на этом и тут же запрещал себе такие разговоры.

«Наверное, я стал старым, ведь такого я за собой никогда раньше не замечал. А поговорить было о чем… И только сейчас, после двадцати лет службы в армии, я начал задавать себе вопросы, начал общаться сам с собой. Да, это наверное, старость… Она же измеряется не годами, а состоянием души, мозга…»

Но старым этого сильного, широкоплечего мужчину мог назвать только сумасшедший. Майор Рублев, командир десантно-штурмового батальона в отставке, человек, награжденный тремя орденами, солдат с неукротимым нравом, был еще настолько силен и крепок, что мог дать вперед двадцать очков форы любому молодому – и выиграть.

Ночь в одиночестве и завтра бесцельный день.., и послезавтра..', если только ничего не случится. Но что может случиться в жизни, которая позаботилась расписать наперед не только года, но и столетия!

К такому образу жизни майор Рублев не привык и привыкать не собирался.

«Ну, ничего, ничего, – успокаивал он сам себя, – пройдет немного времени, все образуется, все станет на свои места. Жизнь войдет в свою колею, так же, как патрон входит в патронник».

Это сравнение ему понравилось. Он вытащил из кармана пачку сигарет и только сейчас заметил, что в пачке осталось всего лишь две штуки.

quot;Это плохо, – поморщился Борис Рублев,. – очень плохо. Ночью же непременно захочется курить. Но ничего страшного, повсюду у меня полные пепельницы окурков. И если уж станет невмоготу, до утра как-нибудь перебьюсь. Не впервой. Выпотрошу несколько окурков, скручу самокрутку. А комплексы для интеллигентных.

Главное не форма, а сутьquot;.

Он вытряхнул из пачки сигарету, зажал в неплотно сведенный кулак, оставив на дожде только фильтр и прикурил на ветру, истратив лишь одну спичку. Зажигалки майор Рублев не любил и всегда пользовался только спичками.

«Вот и хорошо, – он жадно затянулся, любуясь огоньком сигареты, ровно тлевшем в кулаке. Но что „хорошо“ – он сам не знал. – Ладно, пойду домой».

В кармане куртки лежала связка ключей, половина из которых уже стала ненужным металлоломом, ими можно было открыть только двери прошлого, а никак не будущего. Из них всего два на сегодняшний момент имели в жизни Рублева хоть какое-то значение. Один ключ открывал дверь в общий с соседями коридор, а второй – замок его квартиры, в которой почти ничего не было. Точнее, вещи были, но большей частью старое, ненужное барахло, давным-давно приобретшее такой вид, что даже никакая комиссионка или благотворительный фонд эти вещи не приняли бы. Но это ничуть не смущало майора Рублева. Он знал, пройдет время и появится в его двухкомнатной квартире нормальная мебель и будет он жить так, как живут сейчас все. Нет, так как живут все, он никогда не будет. Ведь он не первый попавшийся человек из толпы, и никогда он, Борис Рублев, комбат десантно-штурмового батальона, не сможет жить так, как живут все, как живут жители его огромного дома. Так не было и так не будет.

Рублев, никуда не спеша, побрел к подъезду, жадно затягиваясь табачным дымом и бормоча себе под нос ругательства – на надоедливый нескончаемый дождь, на пронзительный, свистящий ветер:

– Только снега мне еще не хватало из всех радостей жизни!

Он добрел до подъезда, дверь со скрипом отворилась, и на него сразу же дохнуло теплом, подгоревшей картошкой и еще черт знает чем – словом, человеческим жильем. А запах человеческого жилья соткан из тысяч, а может, и миллионов всевозможных ароматов, порой невыносимо омерзительных, от которых хочется хотя бы отвернуться и задержать дыхание, пока не доберешься до своей квартиры или сильно зажать ноздри пальцами.

Квартира Бориса Рублева располагалась на шестом этаже. Лифт из-за позднего времени уже не работал, но это ничуть не расстроило отставного майора. В гулком подъезде слышались бряканье гитары, приправленные матом пьяные разговоры, визг, хохот, запах сладковатого дыма.

«Опять молодежь ночами не спит, гуляет», – безо всякой злости подумал отставной майор, не спеша поднимаясь по ступенькам. Стоило докурить предпоследнюю сигарету с удовольствием, без спешки.

Где-то на третьем этаже горела одна единственная лампочка, но ее тусклый свет почти не проникал на площадку второго, где расположилась молодежь – человек шесть, сидевших на подоконнике и на ступеньках. Он подошел к ним, но никто из сидящих на ступеньках даже не соизволил подняться, не соизволил подвинуться, чтобы пропустить законного жильца к его квартире.

– Что это, молодежь, вы так неуважительны ко мне, а? – негромко, сипловатым баском спросил Борис.

Лицо его оставалось непроницаемо спокойным.

– А тебе чего надо?

– Да я домой иду.

– Ну и иди, – послышалось снизу.

Отставной майор посмотрел на парня, сидевшего у его ног с сигаретой в руке.

– Задницу от ступеньки оторви.

– Пошел ты!

– Слушай, свали отсюда, – сказал Рублев негромко, но абсолютно четко.

– Чего? Чего? – почти просвистел парень, тискавший девицу на широком подоконнике.

Дальше Борис говорить не стал. Он опустился, приподнял за плечи семнадцатилетнего парня, сидевшего у его ног, приподнял легко – так, как крестьянин поднимает полмешка картошки.

Парень явно не ожидал подобного, и у него от неожиданности перехватило дыхание. Он что-то хотел выкрикнуть, выругаться матом, но вместо этого из горла вырвалось лишь сипение, похожее на звук, издаваемый пробитым колесом.

– Тебе мама в детстве говорила, уступай дорогу старшему, значит, уступай, – бормотал Борис Рублев, делая шаг вперед сразу через две ступеньки, ему так не хотелось связываться с наглыми недоростками.

– Эй, стой, козел! – раздалось у него за спиной.

Борис остановился. На фоне подъездного окна вырос силуэт широкоплечего парня. С такими плечами невозможно не верить в свою непобедимость.

– Ты на меня, что ли, так сказал?

– На тебя, козел.

– За козла ответить придется или извиниться. Думаю, ты ошибся в темноте.

– Посмотрим, кто еще отвечать сможет.

– Пожалеешь.

– Себя пожалей.

Парень судорожно извлек из кармана куртки кастет. Борис уловил это движение, но остался стоять спокойно, ожидая, что же произойдет дальше.

– Козел, ты что здесь ходишь? – повторил парень, выбрасывая вперед правую руку с тяжелым свинцовым кастетом. Он был уверен в том, что собьет своего противника с ног с первого удара.

Но рука, вытянувшись во всю длину, замерла в воздухе буквально в каких-то двух – трех сантиметрах от подбородка Бориса Рублева.

Он перехватил парню запястье.

– Слушай, может ты извинишься? – сжимая своими пальцами запястье руки, словно тиски сжали заготовку, спокойно и уверенно произнес отставной майор. – А не то, жалко ж тебя!

– Отпусти руку, козел! Отпусти! – просипел парень и попытался дернуться.

Но комбат сжимал запястье парня все сильнее и сильнее. От сильнейшей боли тот взвизгнул и принялся медленно оседать, все еще судорожно пытаясь вырвать свою руку с кастетом.

– Так может, все-таки извинишься? Я не люблю, когда со мной так разговаривают.

– Аааа! Козел!

– Подумай.

– На хрен!

– Сам ты козел.

Может быть, комбату и не стоило все это затевать, не стоило поучать молодежь и тогда все обошлось бы относительно тихо и мирно, оставив в душе лишь противный, неприятный осадок, которому и продержаться-то – не дольше утра, не дольше первой утренней чашки чая. Но не таким человеком был Борис Рублев. Он даже старшим по званию и старшим по должности никогда не спускал вольного обращения с собой, он просто не терпел, когда им помыкали и считали его дерьмом, а не настоящим мужчиной.

Тот, которого комбат убрал со ступенек, закричал и бросился на Рублева, ударив его головой в живот. Комбату пришлось отпустить запястье длинноволосого. И тут сверху загрохотали башмаки, и на Бориса Рублева свалились еще четверо здоровенных парней, сидевших на площадке третьего этажа. Они слышали весь разговор и выжидали, чем все кончится, собираясь вмешаться лишь в критический момент. И, по их мнению, критический момент наступил.

Их вмешательство было необходимо.

Бориса Рублева сбили с ног. Драться на тесной лестничной площадке, в полумраке, на заплеванных каменных ступенях было крайне неудобно. Но ничего не оставалось, у комбата выбора не было. Рявкнув так, словно перед ним был настоящий противник, с которым он обязан потягаться силой по-настоящему, и принял бой с количественно превосходящим соперником.

Он заламывал руки, перебрасывал парней через себя, выкручивал им запястья, наносил удары руками и ногами, сам уворачивался от ударов. А когда увернуться не удавалось, он просто не чувствовал боли, войдя в раж. Так уже случалось не раз – в настоящем бою, когда некогда думать о ранах, если еще можешь стоять на ногах.

А парни словно озверели. Ведь как так, какой-то один мужик в потертой куртке, а их шестеро здоровых лбов, и он им грубит, не покоряется их воле! Ничего не остается, как проучить нахала и показать ему его место, заставить умыться кровью, заставить лизать ботинки. Но парни явно не рассчитали своих сил. Соперник попался серьезный, это они поняли буквально секунд через двадцать, когда захрустели кости и когда две челюсти были сломаны сокрушительными ударами, когда уже были сломаны ребра и ступеньки лестницы залила скользкая кровь.

Один из парней, носивший кличку Кризис, выхватил из кармана нож, нажав кнопку, выдвинул сверкающее лезвие и бросился на комбата, стоявшего на несколько ступенек ниже его. Кризис целил точно в горло. И, возможно, если бы не феноменальная реакция Бориса Рублева, то лезвие ножа и вошло бы точно в горло, чуть выше яремной впадины. Но Рублев успел отклониться, а затем ребром ладони ударил парня по предплечью и только после этого, когда нападавший потерял равновесие, нога Бориса Рублева вошла ему в пах.

Парень ойкнул, словно с разгону наткнулся на невидимую преграду. Его зад подлетел в воздух, и он упал лицом вниз, а затем кубарем покатился по ступенькам. Но это был лишь один из нападавших. Остальные же наседали, норовя сбить комбата с ног, а уж потом, когда он окажется на полу, дотоптать его, домесить ногами.

Они цеплялись за Бориса Рублева, тянулись к его шее, норовили ударить. Один из парней даже попробовал укусить Бориса Рублева за ногу, но колено комбата пресекло эту попытку, выбив передние зубы слишком шустрому хулигану.

Драка вышла жестокой: с криками, матами, стонами, хрипами, с визгом девиц и рычанием Бориса Рублева. Он дрался так, как привык это делать, так, как дрался с душманами в Афгане, так, как делал это в Абхазии. В общем, по-настоящему, но, может быть, чуть-чуть не во всю силу – убивать он никого не хотел. Он крушил направо и налево, уходил от ударов, сам успевая наносить их, перепрыгивал через ступеньки, через перила, переступал через стонущих и воющих, сбитых с ног парней. Но еще не ругался матом, еще не наступил тот момент, когда комбат начинал стервенеть и уже ничего не видел перед собой.

В руке одного из парней появилась бутылка:

– Я тебя, скотина, сейчас урою! – закричал парень и занес руку для удара.

– Попробуй, попробуй, – рявкнул Рублев, делая шаг вправо, затем влево.

Парень с бутылкой бросился на комбата и только чудо спасло Рублева от сокрушительного удара по голове – какой-то сантиметр, а может и несколько миллиметров. Но в драке ведь успех всегда на стороне того, кто обладает более тонкой реакцией, более расчетлив. Естественно, искушенный в боях и всевозможных драках, командир десантного батальона был в намного лучшей форме, чем его соперники. Бутылка ударилась о стену как раз в то самое место, к которому еще секунду назад прижимался затылок комбата. Посыпалось стекло. В руке парня осталось горлышко с длинным, угловатым, как клинок кинжала, зеленым куском стекла.

– Коли его, Гриша!

– Коли! Режь эту суку!

– Убей падлу, убей! – послышался вой сверху.

– Попробуй, Гриша! – рявкнул комбат, перехватывая руку, привычно, так, как он показывал на занятиях своим подчиненным простейшие приемы рукопашного боя.

– Бля…

– Я предупреждал.

Послышался противный хруст выворачиваемого сустава, и правая рука с вывихнутыми суставами и порванными связками плетью повисла в воздухе. Горлышко бутылки со звоном упало на ступеньки и, подпрыгивая, но не разбиваясь, покатилось вниз – в кромешную темноту.

– Ну, кто еще хочет попробовать?

– Достал…

– Есть желающие?

Четверо нападавших уже корчились в крови, ползали по ступенькам. Двое стояли на лестнице уже избитые. Но отступать им было уже некуда. Можно, конечно, побежать наверх, но ведь там, на площадке, стояли девицы и пронзительно кричали, подзадоривая:

– Убейте, убейте, суку!

«Вот, гавнючки, орут, как будто их насилуют», – подумал командир десантного батальона, вернее, теперь уже отставной майор, а никакой не командир.

Парни мешкали, понимая, что если они вновь бросятся на этого странного широкоплечего мужика, то, скорее всего, он им так же, как и их друзьям, поломает челюсти, повыворачивает руки, и им придется захлебываться кровью, стонать и корчиться на бетонных ступеньках, с трудом находя в себе силы подняться на ноги.

– Так что, бойцы, может, попробуете? – глядя на двух стоящих парней, негромко сказал комбат.

Но среди стонов, воя и визга девиц парни услышали его слова.

– Может, мужик, не надо, а? Мы не хотели, извини… Разойдемся?

– Не хотели? – словно не веря услышанному, комбат медленно, переступая через ступеньки, стал подниматься наверх.

– Мужик? А, мужик?

– А если бы здесь оказался не я, а возвращался бы какой-нибудь мой сосед с ночной смены или шел на смену, вы бы и у него прощения просили?

– Мужик, ты чего?

– А ну, лежать! На землю! – Борис Рублев рявкнул так громко, словно он был на плацу или на полигоне, а перед ним стояли не уличные хулиганы, а рядовые и сержанты его батальона.

– Сейчас, сейчас….

– Я сказал – лежать! – повторил комбат и увидел, как медленно начали подгибаться колени парней, они опустились вначале на корточки.

– Вот…

– Лежать, я сказал! – как хозяин непослушному псу приказал своим обидчикам комбат.

– Уже, уже…

И те выполнили его приказ, растянулись на площадке.

Борис Рублев подошел к ним, поднял сильными руками за вороты курток, сведя их головы одну к другой, буквально уткнул парней нос к носу.

– Если еще раз вы, мерзавцы, попадетесь мне на дороге, тогда пеняйте на себя! Церемониться с вами не стану и сложить вас будет тяжело.

– Мы… Мы.., не будем… Отпусти!! Отпустите! – сразу в два голоса запричитали парни.

И комбат понял – они сломлены. Эти больше не дернутся – ни сейчас, ни потом. Борис Рублев только теперь сообразил, что по его щеке течет густая липкая кровь. Он брезгливо отпустил одного из парней. Тот сразу же растянулся, боясь пошевелиться, на полу. Руками парень закрыл голову, как обычно закрывают от удара ногой.

Комбат выругался:

– ..Да не буду я тебя бить, щенок. Не буду, не бойся.

Левой рукой, тыльной стороной ладони Борис Рублев провел по небритой щеке. На костяшках осталось темное пятно крови.

«Сволочи, щеку рассадили! А я только побриться собирался».

– Вы запомнили, что я вам сказал? Заберите тех, что лежат внизу, и валите подальше. И не дай бог я вас когда-нибудь увижу в своем подъезде! Сейчас обошлось, в следующий раз хуже будет.

Девицы, прижимаясь к стене, боясь приблизиться к мужчине в потертой кожаной куртке, принялись спускаться ступенька за ступенькой И чем дальше они пробирались, тем быстрее двигались.

– ..уходим, уходим.., все нормально. – слышал комбат голоса перепуганных девушек.

И хотя еще несколько минут тому назад они яростно кричали, что его надо непременно убить, теперь к ним он не испытывал ненависти.

– И чтобы я вас больше никогда не видел!

И вы чтобы забыли дорогу в этот дом.

– Я живу здесь! Живу! – вдруг заверещала одна из девиц и громко-громко заплакала.

– Живешь? Так живи. И зачем ты только водишься с таким дерьмом?

– Что я виновата?

– Дай-ка посмотрю на тебя.

– Зачем?

– Чтобы запомнить.

– Родителям не говорите, ладно?

– Но если повторится… Если снова тебя с подонками увижу…

– Не повторится.

– Иди.

– Так я домой?

– Куда хочешь.

Через пять минут комбат был уже в своей квартире. А еще через пятнадцать минут зазвенел звонок. Комбат подошел к двери. На нем была тельняшка без рукавов, старые потертые джинсы, ноги – босые.

– Кто там? – из-за двери спросил комбат, глазок прикрывала черная крышечка, но Рублев даже не прикоснулся к ней.

– Милиция, откройте.

– Какая к черту милиция?

– Открывайте, открывайте, милиция. Нам пару вопросов задать надо.

– Что ж. Задавайте.

– Откроет? – послышался шепот за дверью.

– Черт его знает, после того, что натворил… – ответил другой настороженный голос.

Борис Рублев повернул ключ, даже не глядя в глазок, по голосам понимая, это действительно милиция. На пороге его квартиры стояло два омоновца в камуфляже, с короткими автоматами и милиционер в бронежилете.

– Ваши документы! – прозвучало так, что стало ясно – пришедшие настроены на конфликт.

– Заходите, – сказал отставной майор.

– Документы!

– Вы что, не знаете, к кому в дом пришли?

– Это вы тут устроили драку?

– – Нет, не я. Это они устроили драку.

– А вы?

– ..я проходил мимо. Вот, малек и зацепило, – Рублев провел пальцами по щеке.

– Вы – майор?

– Майор, лейтенант, – сказал Рублев, глядя на молоденького милиционера.

– Десантник? – с уважением спросил один из пришедших омоновцев.

– Десантник, браток, десантник.

– Комбат?

– Был комбатом, сейчас вышел на пенсию, – ответил Борис Рублев на реплику второго.

– Ну, ты их и отделал, майор! – с восхищением сказал лейтенант.

– Да нет, они сами виноваты. Я попросил уступить дорогу.

– А они? – поинтересовался лейтенант.

– А они не захотели, – улыбнулся отставной майор и тут же резко обернулся, глянул на дверь кухни, откуда слышался свист чайника. – Чайку свежего, мужики, не хотите? Как раз закипел.

– Это ваша квартира?

– Да, моя.

– Ясно, ясно… – лейтенант отдал Борису Рублеву его документы и с уважением посмотрел на бывшего комбата. – Двоих, комбат, пришлось завезти в больницу, а двое сами добрались.

– Домой добрались?

– Нет, в больницу.

– Да, немного перестарался.

– Впервые такое вижу, Борис Рублев криво улыбнулся. Омоновцы посмотрели на широкоплечего мужчину с уважением.

– Чем ты сейчас занимаешься? – спросил старший лейтенант.

Комбат пожал широкими плечами, и татуировка на левом плече вздрогнула. Казалось, парашютик, мастерски выколотый, раскрылся еще шире.

– Пока безработный, ищу чем заняться.

– Так идите к нам, товарищ майор! – сказал тот омоновец, который был помоложе.

– К вам в ОМОН? Это что, ходить и ловить всяких пьяниц, участвовать в разборках? Нет, такое не по мне. Я привык иметь дело с конкретным врагом, и к тому же я привык не разбираться в средствах. Не умею я выбирать их, а действую тем, что есть под рукой.

– Понятно. Но от этой привычки вы, товарищ, майор, можете отвыкнуть. Нас жмут со всех сторон: стрелять нельзя, бить нельзя.

– Но вы же и стреляете, и бьете? – вновь криво усмехнулся комбат, трогая ладонью кровоточащую ссадину на щеке.

– Это они вас так? – осведомился лейтенант.

– Они, а кто же!

– Вот мерзавцы! Соберутся в стаи, а потом от них спасу нет.

– Это точно, похожи на брошенных хозяевами собак, – сказал отставной майор, но в его голосе не было и йоты самого минимального страха перед парнями, шатающимися по ночам и не дающими спокойно жить мирным обывателям, к которым внезапно оказался причислен и он сам.

Рация, висевшая на поясе у старшего лейтенанта, вдруг ожила. Лейтенант взял ее в руку и поднес ко рту.

– Седьмой слушает! Седьмой слушает!

– …

– Да-да, звездочка, я понял.

– …

– Да, мы разобрались. В общем-то, они сами во всем виноваты.

– …

– Сейчас выезжаем.

– …

– Да-да, немедленно! Какая улица? Короленко?

– …

– Да, будем!

После крепких мужских рукопожатий старший лейтенант милиции и два омоновца покинули квартиру Бориса Рублева на шестом этаже многоквартирного девятиэтажного дома. Дверь захлопнулась.

Отставной комбат повернул ключ и неудовлетворенно вздохнул. Он вышел на кухню, долго возился, крепко заваривая чай, затем подался в ванную. Он почти минуту смотрел на свое отражение в овальном мутноватом зеркале, на небритое усталое лицо, на немного запавшие, пронзительно-голубые глаза.

– Да, зацепили, однако, мерзавцы! Такую фотографию испортили!

Но вместо того, чтобы расстроиться, Борис Рублев самодовольно улыбнулся и посмотрел на свои крепкие белые зубы. Затем снял с полки большую бутылку, в которой еще плескалось изрядное количество дешевого одеколона, налил жидкость в ладонь и растер щеки. Сильные ссадины оказались не только на правой щеке, на лбу также краснели два шрама, кровь на них уже запеклась.

«Скорее всего, ногтями», – подумал Борис, ощущая, как спирт начал разъедать раны и остро пощипывать, словно бы лицо покалывали маленькими тоненькими иголками.

– Больно, черт побери, – сам себе сказал комбат и принялся похлопывать ладонями по щекам, ощущая приятный холодок.

Наконец-то боль успокоилась, комбат осмотрел свои кулаки. Кое-где на пальцах тоже оказались ссадины. Он и их обработал одеколоном.

quot;Вот теперь полный порядок. Можно попить чайку и лечь спать. А утром? – задал он себе вопрос и тут же на него ответил:

– Будет день, будет пища. Может, чего и принесет хорошего новый октябрьский день. Вот только погода мерзкая… Ветер, дождь… Еще пару дней и снег повалит, мокрый, липкий, противныйquot;.

Плохую погоду комбат не любил. Это была профессиональная привычка, такая, которая присуща всякому, кто связан с погодой напрямую. Ведь ему часто, – он и сам даже не мог вспомнить, если бы и захотел, как часто – приходилось прыгать с парашютом. А как известно, в плохую погоду, когда не видно ни зги, когда низкая облачность, самолеты и вертолеты не летают. А когда дует пронзительный сильный ветер, прыгать с парашютом вообще опасно. Смертельно опасно, но он прыгал.

Комбат хорошо помнил тот страшный случай, произошедший с ним и его ребятами там, в далеком теперь Афганистане, в то дурацкое время, когда он еще не был комбатом, а был простым ротным. Но уже тогда солдаты называли его Иванычем, ласково и по-свойски. Так вот, там однажды пришлось прыгать на горное плато. Синоптики пообещали неплохую погоду, но когда вертолеты поднялись в воздух и уже были над местом высадки, когда открылась рампа и были защелкнуты карабины парашютов на стальном тросе, Борис Рублев шкурой почувствовал, а может быть, каким-то иным чувством, что прыгать сейчас крайне опасно. И он сказал своим бойцам, пытаясь перекричать рев двигателей:

– Ребята, будьте осторожны! Что-то не так, что-то мне не нравится эта погода.

Хотя небо было бирюзово-синим и на нем не виднелось ни единого облачка, комбат почувствовал, что там, за бортом, происходит что-то неладное. И действительно, когда над ними раскрылись купола парашютов, когда они опустились метров на сто – сто пятьдесят, стремительный ветер понес десантников прямо на острые каменные утесы, желтовато-белые от яркого солнца. Из его роты тогда двенадцать человек погибло, разбившись о камни. И Борис Рублев хорошо помнил изувеченные тела, которые приходилось снимать со скал, доставать из узких расщелин, искать, надеяться и находить мертвых ребят, на несколько километров разнесенных ветром от того места, где рота планировала высадиться.

«Больше никогда, – сказал тогда себе командир десантной роты, старший лейтенант Борис Рублев, – не буду таким опрометчивым и буду доверять внутреннему чувству больше, чем приказам и обещаниям командиров, буду полагаться на подсказки, появляющиеся в душе».

Сотни раз приходилось прыгать и в плохую погоду, и ночью, и на горные утесы, и в каменистую пустыню, где о воде и тени можно лишь мечтать, а командиру батальона Борису Ивановичу Рублеву тот случай навсегда врезался в память, навсегда остался в сознании. И вину за смерть парней Борис Рублев возложил на себя, на свою совесть. Больше он никого не винил.

Ведь и он сам не смог предвидеть, что спокойный на высоте полутора километров воздух способен поближе к земле мчаться с бешеной скоростью.

На кухне было тепло и уютно. Комбат устало сел к столу, подвинул к себе чашку с круто заваренным чаем и обнял ее ладонями, ощущая приятное тепло.

– Да, уже ночь, – сказал комбат, – хотя какая мне разница, ночь, день или утро? Все равно не знаю, чем заняться.

Может, завести собаку? Может, это меня успокоит, привяжет к дому?

Борис Рублев никогда не чувствовал себя привязанным к дому. Вообще понятие «дом», как таковое, для него не существовало. Он привык за долгие годы армейской службы переезжать с одного места на другое, нигде надолго не останавливаясь, не задерживаясь. Да и вопрос о доме никогда для него не существовал.

Москва, Россия – вот и весь дом. А родственниками и самыми близкими людьми для комбата всегда были его подчиненные. Вот за их жизнь, за их здоровье комбат переживал всегда больше, чем за свою собственную безопасность или собственное благополучие. Денег он не накопил, да никогда к этому и не стремился. Зато отношение ребят к комбату было таким, что за него можно было отдать все: благоустроенную квартиру, напичканную аппаратурой и дорогой мебелью, и даже жизнь, которой сам комбат в общем-то не сильно дорожил. Может, поэтому и остался жив, хотя не раз и не два подставлял он свою голову под всевозможные неприятности, а тело – под пули и осколки.

«Ребята… Ребята… Как без вас тяжело, как я к вам привык!» – комбат прикрыл глаза.

И тут же в его воображении длинной, бесконечной чередой пронеслись лица его подчиненных, его парней, тех, с которыми вместе приходилось преодолевать невероятные препятствия, приходилось выпутываться из таких сложных ситуаций, что дальше некуда. Это были веселые, грустные, печальные, улыбающиеся, хохочущие, плачущие, стонущие, страдающие от тяжелых ран, но.., человеческие лица. Комбат видел их так ясно, словно сейчас шел перед строем, перед своим батальоном.

Неважно, что многие из ребят погибли, многих он никогда больше не сможет увидеть, похлопать по плечу, не сможет на них прикрикнуть, пригрозить своим огромным кулаком или просто помахать указательным пальцем пред носом задумавшегося о доме безусого паренька из-под Ростова или Тулы, из Киева или из Караганды.

quot;Да, ребята, как мне без вас тяжело! – комбат поднял чашку с чаем и сделал глоток. – Эх, ребята, ребята, были бы вы сейчас рядом со мной, я бы знал что мне делать. Вернее, оно само получилось.., нашлось бы дело даже без моей воли. Я должен был бы думать о вас, как спасти, как не погубить ваши жизни. Ведь каждая жизнь – это частичка моей судьбы, маленькая, болезненная, вечно саднящая. И, наверное, мое сердце все состоит из ран. Ведь сколько людей не вернулись домой, не встретились со своими родителями! Гробы, гробы…

Уносили их вертолеты, увозили машины, и мне хотелось плакать, реветь, выть, как бешеному волку, потерявшему на этой земле все. Но приходилось сжимать зубы, сжимать кулаки и не подавать виду, а затем снова идти в бой. Задания же надо было выполнять. Я сам выбрал такую судьбу, и теперь мне ничего не остается, как быть вашим отцом и трястись за ваши жизни, оберегать вас и от шальных пуль, и от опрометчивых поступковquot;.

Комбат устало поднялся, почувствовал, как хрустнули суставы. Вытащил из кармана куртки блокнот и принялся неторопливо перелистывать страницу за страницей. И каждая страница была исписана фамилиями, адресами, телефонами. А рядом с очень многими фамилиями стояла жирная черная точка. И эта черная точка говорила Борису Ивановичу Рублеву больше, чем самое длинное сообщение: этих парней уже не вернуть, их уже нет и никто и никогда их не сможет воскресить. И никогда больше комбат не улыбнется, глядя в их открытые лица, никогда не пожмет их руки. И единственное, что ему остается, так это до конца дней нести в своей измученной душе страшную тяжесть потерь.

Все они, каждый из них становился ему, Борису Рублеву, родным и близким, почти сыном.

И за каждого он трясся, за каждого боялся, переживал, но, тем не менее, посылал в бой под пули, на минные поля, вместе с ними прыгал и ночью, и днем, выполняя самые сложные операции. Он был военным, он сам избрал для себя такую судьбу. И нечего сейчас было пенять на то, что случилось. Случилось и случилось, изменить уже ничего невозможно.

А ведь многие из тех, кто служил под его началом, сейчас, наверное, живы и здоровы, наверное, занимаются делами, наверное, у многих есть семьи, жены, дети, квартиры. И они, может быть, уже забыли обо всем, что когда-то являлось их жизнью.

– Нет, нет! – тут же громко сказал комбат, и его голос прозвучал в пустой квартире гулко и тревожно.

«То, что было, забыть невозможно! Это никогда не уходит, оно остается навсегда. Оно сидит в памяти, сидит в сердце, как осколок снаряда или мины, и постоянно болит, постоянно напоминает о себе. Вот и сегодня стоило мне увидеть автомат на груди омоновца, как мои пальцы тут же сжались. Я же привык к автомату, наверное, так, как писатель привыкает к авторучке».

Комбат еще пару раз прошелся по кухне, посмотрел в черное незашторенное окно на угольно-темное небо, с краев подсвеченное каким-то странным флуоресцирующим сиянием, и подумал о том, что его жизнь кончена. Он сам ушел из армии, сам решил свою судьбу – решил окончательно и бесповоротно, как решал он все, что ни делал в жизни.

«Туда мне дороги нет. Но если повезет, может быть, я смогу найти свою узкую тропинку и идти по ней. Но куда идти? Надо просто жить, и тогда судьба меня вывезет, а мое существование вновь обретет смысл».

Комбат разделся и рухнул на постель лицом вниз, мгновенно уснув. Сработала многолетняя привычка, что-что, а привычки его никогда не подводили.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |