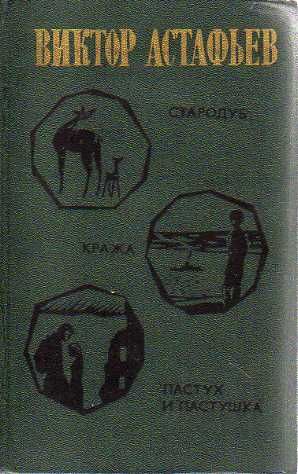

"Стародуб" - читать интересную книгу автора (Астафьев Виктор Петрович)

|

Виктор Петрович Астафьев Стародуб

На крутом лобастом мысу, будто вытряхнутые из кузова, рассыпались десятка два изб, крытых колотым тесом и еловым корьем, — это кержацкое село Вырубы.

Приходили сюда люди, крадучись, один по одному, и избы ставили на скорую руку, стараясь влезть в них до стужи. Потом уж достраивались, вкапывались глубже, отгораживались высокими крепкими заплотами. И можно было в Вырубах увидеть раскоряченные, невзрачные избы за крашеными резными воротами, за тесаными заборами в ухоженных дворах. Впрочем, у иных хозяев эта наспех поставленная первая изба, первый приют поборников «древлеотеческих устоев», сбежавших от утеснений «нечистых» нововерцев, становилась потом зимовьем, иначе говоря, флигелем.

Мыс, на котором приютилась деревушка, был накрепко отгорожен от мира горными хребтами и урманом — тайгой. Лишь изредка по реке Онье мимо деревни проносились на плотах верховские жители, лихорадочно работая скрипучими потесями. Там, в верховьях, по соседству с кочевниками-скотоводами, в засушливых степях мыкали горе русские переселенцы — это они на сплав уходили и гоняли плоты по бешеной Онье, мимо упрятавшихся в горах раскольничьих скитов и сел, очень похожих на Вырубы, угрюмых, потаенных. Уже давным-давно нет в живых того, кто первым пришел на мыс, огляделся, настороженно прицеливаясь: горы сзади, горы спереди, горы справа, горы слева, и среди них с пеной на губах мчится, бушует Онья. Тесно Онье в скалах, жестко на камнях, невесело в ущельях. Только прибежит к плесу, успокоится немного, вздремнет, и опять впереди порог, шивера или перекат. Опять дерись, пробивай дорогу и смотри, как весело, буйно играют в струях таймени да хариусы.

Возле самого мыса, по ту сторону реки, в воде клыкастые каменья, и всю-то летнюю пору деревня наполнена шумом, будто никогда не затихают здесь ветра и шевелят, волнуют тайгу. И зимою возле вырубских шивер долго чернеют полыньи, и почти до рождества слышен все затухающий шум. Ни по реке, ни по горам не пробраться к Вырубам — сгинешь. Знал тот неизвестный кержак, который свалил здесь первую лиственницу на избушку, как и где прятаться от мира.

Очень опасным, труднопроходимым считался у плотогонов Вырубский шивер. Не зевай возле него. Здесь река почти внаклон, все сваливает к левому берегу. Не остерегись — и на ребро поставит плот, расщепает на каменьях, изорвет в клочья. Так и случилось однажды — руки плотогонов оказались слабее реки, затащило на камни плот, крякнул он, захрустел скрепами и рассыпался.

Слабо, без всякой надежды кричали артельщики о помощи, Они знали, что никто из кержаков и не подумает кинуться в лодку спасать их. Нет резона спасать тех, от кого надежно спрятались. Зачем в селе чужие? Раздор от них, порча.

И надо же было так случиться, что малый парнишка с плота со страха уцепился за бревно, да так крепко, что ногти его впились в древесину. Бревно ударило о скалу, раздавило малому руку, но он все равно не отпустился.

Его покружило, покружило и кинуло на берег, к деревне.

Сбежался народ. Но сколько ни тормошили докучливые бабы мальчонку, сколько ни расспрашивали его намеками, знаками, кто, мол, он, откуда, ничего добиться не могли. Парнишка с испуга лишился языка, смотрел на всех немигающими, подавшимися из орбит глазами и тряс Головой.

— Свихнулся! — заключил сапожник Троха, и матери начали прогонять с берега ребятишек, боясь, как бы «тронутый» не покусал их.

Мужики стали держать совет: как быть с парнишкой?

Долго шумели, спорили и всем миром порешили: дурачка убрать.

Суеверие да «древлеотеческие устои» не знают жалости, И это суеверие подсказало людям, что мальчишку прибило к берегу не зря, что есть в этом дурное знамение и что не оберешься напастей, если оставишь его в деревне. Неспроста же получилось так, что все взрослые плотогоны в воду канули, а малый, почти бессильный человечишка уцелел. Убрать! У малого башка трясется и глаз дурной — светлый, водянистый и не моргает. Такой глаз не только корову, но и бабу в тягости изведет. Да и мало ли что еще может быть! Чужие нагрянут, табашника — исправника — приведут, тот учинит допросы, как да что, и откупись от него попробуй. Нет уж, лучше от мира подальше, грехов поменьше.

Берег быстро опустел. Подгоняя, как телят, любопытных ребятишек, бабыстароверки разбежались по домам, закрещивая двуперстиями свои следы.

Из тех же бревен, что прибило от разбитого плота к берегу, мужики принялись сколачивать салик. Нет, убивать парнишку они не собирались. Большой то грех! Они посадят его на плотик и оттолкнут. Плыви с богом! А куда, до каких мест доплывешь — это уж их не касается. Бог тебя послал, пусть бог и к месту определит. Захочет — до другой деревни убережет, не захочет — на первом пороге утопит. На то его божья воля.

Мальчик неотрывно смотрел на мужиков, суетливо орудовавших топорами, и пытался что-то понять. Но боль мешала ему это сделать. Он тихонько застонал, пополз с шорохом по камешнику и погрузил изувеченную руку в холодную воду. Мужики нахмурились.

Сапожник Троха высморкался и виновато сказал:

— Перевязать бы ему руку-то.

Никто ничего не ответил, и Троха метнулся домой за тряпицей. Никакой бросовой тряпки не нашлось под руками. Жена Трохи, бедная баба, замученная нуждой, тяжким гнетом да презрением коренных жителей Вырубов — староверов, отпорола кружева от холщового рушника, который берегла еще с девичьих времен, и отдала его мужу со словами:

— Что делают, что делают!

Троха обматывал руку мальчика желтой от времени и табачной пересыпки холстиной. До мужиков доносилось его виноватое бормотанье:

— Будь бы ты кабарга или какая другая зверюшка — добили бы тебя, и не маялся бы. А ты все ж таки человек, и делать этого невозможно, потому, стало быть, мучаешься…

Мальчишка глядел на Троху и тряс головой. По лицу его картечинами катились слезы. Боль давила, мальчишку, Троха осторожно опустил его на каменья.

— Охо-хо-хо, отошел бы вот здеся-ка, схоронили бы мы тебя на мирском кладбище, душа твоя еще невинная, светлая… А то плыть за смертью тебе сызнова…

Мальчик притих, закрыл глаза, и Троха, стараясь не шуметь камешником, отошел от него.

— Может, уснет, сонного и погрузим, ох-хо-хо! — Троха поднял глаза и робко произнес: — Неладно это, братцы…

— Не скули! — буркнул кряжистый мужик, с раздвоенной губой. — Мир постановил.

Троха сник. Против мира не восстанешь. Мир, он — сила. А мужик с заячьей губой осторожно поднял мальчика и понес к плоту. Увидев воду, мальчик дернулся, застонал и забился на чужих, по-деревянному твердых руках.

Трижды затаскивали мальчонку на салик, но он всякий раз соскакивал с него и, захлебываясь слезами, карабкался на яр. Запятнанный кровью рушник развязался, мальчик наступал на него, падал. Кровь на раздавленных пальцах перемешалась с землей и песком. Из грязного комочка на месте пальцев торчали ослепительно белые косточки. Но и они, эти косточки, хватались за крапиву, царапали землю. Троха не выдержал, убежал за баню — от «ужасти», А мужики уже волоком затащили на салик малого человека и придавили коленями к бревнам. Мальчишка барахтался, выскальзывал, как рыбка, кусал трясущиеся руки мужиков. Внезапно он ослабел, завял, но и беспамятство не усмирило его. Мокрое худенькое тело мальчишки все еще содрогалось. Мужикам казалось: часует малая душа, но ловится за жизнь.

— Воды боится, — сказал кто-то сдавленным от страха голосом и совсем уж тихо: — Надо привязать, кабы снова не примчался в деревню.

— Некогда привязывать. Сталкивай, пока он сомлелый.

— Стяжек был, стяжек, — заторопился кто-то, — эх, на суше салил сколотили…

— Поторапливайтесь, божьи люди, пока у ребенка душа с телом не рассталась, — падет грех на ваши головы! — раздался насмешливый густой голос.

Вздрогнули бесстрашные на вид и робкие в душе староверы, будто голос с неба раздался. В суете они не заметили, когда к берегу пристала осиновая долбленка и из нее вышел большой чернобородый охотник Фаефан. По святцам Феофан, но людские языки обкатали это имя, как вода обкатывает острые камни, сделали его более гладким для произношения.

Грузно ступал Фаефан по берегу, шагал так, что каменья уходили в песок, а кержаки расступались на стороны.

Вся деревня знала, что Фаефан водится с лешим, и потому боялась его. Да и сам он вроде лешего: длиннорук, волосат, нос его перешиблен, а под хохлатыми бровями чернущие цыганские глаза, которые так и пронзают насквозь, так и всверливаются в самое нутро.

Фаефан наклонился над мальчишкой, пальцем вспорол рубашонку, плеснул на бледное большелобое лицо мальчика воды. Медленно открылись затуманенные глаза, уставились на Фаефана.

— Живой! Ах ты, тайменёнок! А божьи люди удумали тебя на тот свет спровадить, и рук не замарать…

Фаефан протянул волосатые руки к мальчонке. Тот отшатнулся. В горле мальчика что-то засипело, заклокотало, и внезапно вырвался мучительный, гнусавый звук:

— А-а-ама!

— Да не бойся, не бойся! Эх ты, ясна душа, еще не отличаешь зверя от человека.

Приговаривая, Фаефан поднял мальчика, обернул его полой дождевика и шагнул на яр. Преграждая ему дорогу в деревню, мужики сгрудились нерешительной стеной. Белки глаз Фаефана яростно сверкнули:

— Сгинь, отродье! Пока лихо не содеялось! Берег пустел. Мужики, которые с облегчением, которые трусовато, засеменили по домам. Фаефан слишком хорошо знал нравы односельчан и потому громогласно объявил, ступив в деревенскую улицу:

— Если тронете хоть пальцем — порешу!

В ответ — ни звука. Только створки окон захлопываются. За ними короткая суета рук. Крестятся на медные иконки, принесенные еще прадедами в пазухах и холщовых сумках, на позеленевшие от времени распятья: «Убереги господь от постороннего глаза, укрепи в душе, спаси и сохрани!»

А Фаефан, по прозвищу Каторжанец, нес нового жильца по деревне, называя его тайменёнком. Это было самое ласковое слово из всех, какие знал Фаефан Кондратьевич.

Жена Фаефана Мокрида встретила мужа во дворе, отогнула полу дождевика, глянула на притихшего парнишку.

— Эко горе бог дал! На печку неси его, я святой водой обрызжу. Только не жилец он, не жилец. Пустоглазай. Да и супротив желания в деревне.

— Каркай больше, кикимора! — цыкнул на жену Фаефан. — Я заступником ему буду! — Подумал, сощурился: — И ты тоже.

Мокрида вознесла глаза к небу, приложила к левому плечу два перста с погнутыми от работы ногтями.

— Всем нам господь-батюшка заступник. На все воля его…

Так и не понял Фаефан — осудила его Мокрида за то, что он приемыша в дом принес, или нет. Бесовски хитра и скрытна Мокрида, не сразу распознаешь, что у нее на душе. Давно уже правит она хозяйством, с тех пор как угодил в солдатчину Фаефан.

Сыскало однажды волостное начальство деревушку Вырубы в лесу, и сразу рекрутчина, налоги. Старики предложили рекрутам сжечься в молельне, дабы не обмирщиться в солдатчине. Никто заживо гореть не согласился. Тогда те же старики предложили взять сподручную поклажу: иконки, распятья да «устойные» книжки в котомы и двинуть всей деревней дальше, в леса, в «землю восеонскую, идеже нет власти, от людей поставленныя».

Повыли, поплакали, повздыхали и никуда не пошли вырубчане. Тогда уставщик Агафон — отец Мокриды — проклял их всех, заперся в молельне и три дня и три ночи молился без питья и еды, а на четвертый день поджег молельню и сгорел в ней.

В деревне Вырубы появился староста, сход; раз, а то и два раза в году здесь появлялось начальство в лице исправника и нагоняло на угрюмых кержаков холоду. Научились вырубчане обходиться с начальством и откупать рекрутов, но пока они научились это делать, хватили несколько молодых парней горькой солдатчины.

Диковатый, неуклюжий и фанатичный парень Фаефан отчего-то невзлюбился сразу франтоватому унтер-офицеру, и тот выдумывал для кержака одно дело грязней другого, насмехался над солдатом, бил обязательно при людях, но ни стона, ни слезы, ни взятки выбить из таежника с тяжелым, лешачьим взглядом не смог. Однажды на ученье, во встречном рукопашном бою, унтер-офицер направил штык на Фаефана, и когда тот отшиб его своим штыком, коротко взмахнул прикладом снизу вверх, и Фаефан услышал, как хрустнул у него нос и хлынула на грудь кровь.

Фаефан на глазах у всей роты всадил унтер-офицеру штык по самое дуло винтовки.

Всю жизнь надлежало Фаефану проработать в забайкальском руднике за этот сквозной удар штыком, но кто-то кого-то сменил на престоле в Питере и всемилостивейше пожаловал свободу десятку-другому каторжников.

Чужим вернулся в Вырубы Фаефан. Ни старой, ни новой веры он не принимал. Он уже вроде бы ни во что и не верил. Месяцами пропадал, он в тайге, зверовал. Мокрида уже привыкла одна вести хозяйство и обходиться без мужа. Так даже лучше было. Она молилась, сколь хотела, как хотела, и блюла кержацкие устои строго, по-старинному, хотя ослабела, ох, как ослабела у вырубчан древлеотеческая вера.

Как-то само собой получилось, что после «сжения мученика Агафона» Мокрида очутилась вместо уставщика и звалась не иначе, как мать Мокрида. Фаефан по пьяному делу высмеивал ее. Но она умела не обращать внимания на «отступника» мужа и делала свое дело, а он свое.

За твердый характер, за то, что не скисла она в трудные годы, за то, что умела вести хозяйство и править людьми, уважал Мокриду Фаефан. Недолюбливал, но уважал. Он был уверен, что кто-кто, а Мокрида сумеет оборонить, когда надо, приемыша.

Язык к мальчишке возвращался медленно. Пальцы на руке отболели и высохли. Остался только мизинец да большой, вроде рогульки.

Культявый, Культя, Култыш — так стали кликать в деревне Вырубы мальчонку. Он к этому быстро привык и другого имени никогда не знал и не помнил, хотя и нарекла его Мокрида Титом. Не привился Тит.

Был у Мокриды и Фаефана сын — Амос. Костлявый, увертистый парнишка — года на два старше Култыша.

— Вот братка тебе, — сказал Амосу Фаефан, — дружно живите, не забижай его сам и другим в обиду не давай.

— Н-ну, только мой устав во всем, — предупредил Амос отца.

— Ладно, пусть твой, абы не Мокридин, а то сделают из малого кликушустихирщика. Мне охотники нужны, не уставщики…

Фаефану нужен был помощник. Охотник. Мокриде — уставщик, да такой, чтобы в кулак зажал односельчан, в душах которых подгнили устои и вера древлеотеческая, православная вера, ради которой на огонь пошли бесстрашные раскольники, протопопы Аввакум и Иван Неронов, великомученицы Феодосья Морозова и Евдокея Урусова головы сложили и во славех погиб один из предводителей Соловецкого восстания, старец Геронтий.

Амос — вот кто радовал сердце матери. Прозорливость у него в глазах, ум потаенный, даже мать не всегда узнает, что он думает, но уж если возьмется за какое дело Амос, не оторвешь. Синяков себе наставит, руки в кровь порвет, а сделает. Вот такой уставщик нужен, такой властью своей покорит, волей.

Но мал еще Амоска, глуп. Увертывается от материнской кабалы. А в людях разброд. Укреплять надо веру. Чем? Как?

Копытка — лесная болезнь — свалилась на скот. Не отпугнули ее зарытые во дворах копыта, повешенные на колья черепа, болезнь косила коней, коров, овец. Не помогало чтение охранительных стихир и повсенощные стояния на молитве от мала до велика. Скот падал. Беда пришлет в деревню. Повывелись охотники и рыбаки в Вырубах, повыродились добытчики и промысловики, только пашней да скотом жили, и на вот тебе: падеж, мор.

Прогневали отца-хранителя, задабривать надо. Жертвоприношение надо голой молитвой не ублажишь.

Жертва, жертва, жертва… Все чаще повторялось это слово, и Амоска замечал: глядят при этом материны молельщицы на малого приемного брательника. Его не жалко, его сразу сбыть хотели.

Мокрида задумалась, ночь на коленях простояла, отбивая поклоны перед маленькой полустертой иконой.

Утром объявила:

— Тита безродного, святую неопятнанную душу, господу богу угодно…

Пали вырубчане на колени перед Мокридой: потрафила мать-заступница, угодила. Кому охота свое дитя на огонь посылать!

Три дня и три ночи не давали есть малому Култышу, только водицы испить давали. Шили ему саван из домодельной холстины, крест самого мученика Агафона изготовили на шею мальчонки. Молилась Мокрида, косила глазом на Амоса. Потом позвала Амоса за баню, приказала, сунув сумку с харчами:

— Вверх по Онье, вверх по Онье до Изыбаша, к отцу. За ночь и день обернись, иначе…

На рассвете ударился плечом в тесовую дверь охотничьей избушки Амос, упал на замусоренный под, отдышался, испил водицы и прохрипел всполошившемуся отцу:

— Брательника… — и показал на дотлевающие в печке поленья.

По чердакам и подпольям прятались от осатаневшего Фаефана вырубчане. Сама мать Мокрида боялась на глаза ему показаться. Побив посуду в доме и окна у соседей, Фаефан забрал с собой приемыша и снова уплыл в Изыбаш.

Тысячу поклонов, наложила на себя Мокрида за мужнин грех и на Амоса сотню.

«А на меня-то за что?» — с обидой думал Амоска, исподлобья глядя глубокими глазами на мать, но перечить не стал. Перечить матери он еще боялся.

Так семья разбилась надвое.

Несподручно быть с малым человеком в лесу. Всюду за собой таскать его по тайге невозможно, одного в Изыбаше оставлять боязно. Однако быстро пообвык Култыш в новой жизни. Да и характера он был уединенного, раздумчивого, не по возрасту углубленного. Сядет на взгорок по-над Оньей Култыш и сидит, бывало, часами, обняв колени. О чем он думал? Может быть, ни о чем. Просто сидел, просто дышал, впитывал хилой грудью животворные соки земные…

В вешнее разноцветье мальчишка заваливал всякой цветущей всячиной избушку. Придет в избушку Фаефан — на нарах цветы, на столе цветы, под матицей цветы и даже за ремешком фуражки и в петлях рубахи у парнишки цветы. Дух цветочный в избушке такой, что с ног валит.

— Вот молодец, вот молодец! — дивясь ненадоедному, странному характеру приемыша, хвалил его Фаефан.

Однажды взял за руку Култыша Фаефан и отвел на лысоглавый угор, что яйцом выпростался из таежной шубы в устье Изыбаша. Здесь охотник показал мальчонке цветок с таким мохнатым и духовитым стеблем, будто все лесные запахи впитались в него.

— Стародуб! — непривычно мягко произнес Фаефан и рассказал приемышу о том, как в давние-давние годы появились в этих краях суровые, ни перед чем не гнущиеся, стойкие люди. Они пришли оттуда, где росли дубы, где росли яблони, груши, вишни и не было кедрачей и лиственниц. Они всему дали свои названия, и самый целебный и красивый цветок назвали в честь любимого дерева — дуба. Так цветок этот желтый и духмяный сделался постоянной, неумираемой памятью о родном, навсегда потерянном крае. Сменялись поколения, умирали люди, исчезли те, кто притеснял и кого притесняли за приверженность к старой вере, но каждую весну зажигались ясным огнем по всей Сибири стародубы и роняли семена, чтобы никогда не переставала цвесть земля, чтобы сердце человека наполнялось соком и духом ее и не истлевала в нем память о том крае, который его родил.

С этого дня Култыш стал потихоньку бегать на угор, отыскивал стародубы и подолгу, не моргая, смотрел на них.

Так вот на природе, в охотничьей избушке, под суровым доглядом Фаефана рос Култыш, сызмальства перенимая все трудные охотничьи премудрости. А дома тянулся под потолок долговязый Амос. Был он костист, длиннорук, как отец. И глаза у него сидели в глубоких глазницах, только были они маслянистыми, чуть сонливыми, умиротворяющими. В глубине этих глаз таилась хитреца, пристальность, а в прищуре — высокомерие. Фаефану чудилось, что сын его знает больше, чем говорит, и видит дальше, чем думают люди.

Отца Амос дичился, матери со скрипом покорялся, но при первой возможности делал все напоперек. Особенно презрительно, как-то издевательски спокойно относился он к устоям староверов. Никакая стихира не разжигала его, никакая молитва не трогала. Он тянул все эти устои, как лошадь воз, хотя и без понукания, но и без всякой охоты. Уставщика из сына не получалось — это Мокрида уже видела ясно. Он отлучился от матери, вроде бы невзлюбил ее и был чужой отцу. Он стал тихонько потягивать медовуху и покуривать табак у разгульной вдовы-солдатки, и Мокрида не выдержала. Она сказала Фаефану, когда тот явился в село:

— Ну, отец, пора тебе и о родном сыне вспомнить. Он кобелиться начинает. Возьми-ка ты его в дело…

Первый раз Фаефан Кондратьевич взял Амоса в дело, когда тому исполнилось девятнадцать лет. Охотились за маралами на солонцах. Сделать солонцы трудно, а сидеть на них того трудней. Нет такой охоты, которая бы требовала от человека столько выносливости, смекалки, осторожности и меткости стрельбе, как охота на солонцах.

Слышал обо всем этом Амос и вроде бы из разговоров знал, что и как. Он даже помогал однажды таскать соль отцу и Култышу к речке Изыбашу.

Отец вбивал колья в землю на лесной кулижке, расшатывал их и в узкие лунки вливал крутой тузлук из соли.

И вот они пришли в этот самый Изыбаш. Амос не узнал того места, где два года назад отец солил землю. Лунок уже больше не было, зато черной раной зияла яма, выбитая копытами зверей. Вокруг ископыти росла всевозможная мелочь: дикая редька, ползун-горошек, пырей, чемеричник вперемежку с выпрысками елок и осинника.

Глухая, душная тишина. Писк мелкого мокреца, прижившегося возле солонцов. Значит, ходит зверье, раз густо поет комар. От речки, что несмело ворковала внизу, тянуло холодком, а с косогоров доносило угарным запахом багульника. Сквозь этот тугой, ладанный запах несмело просачивался медовый дух лабазника, накатывали волны терпкого, лекарственно-приторного марьиного корня.

Амос надеялся, что отец с Култышом закурят и предложат ему (своего табаку у него тогда еще не водилось). Но отец указал глазами на караулку. Они осторожно вползли в нее. Амос опять с удивлением принялся озираться. Он видел снаружи лишь кучу бурелома, насквозь простреленного шишками лесного морковника и травой-метлигой, а под ним оказалось хитрое сооружение из неотесанных бревен. Сооружение низенькое, но достаточное для того, чтобы стоять в нем на коленях. Торцы каждого бревна замазаны грязью или серой лиственницы — чтоб не белели. Впереди на неокорененных бревнах проделаны отверстия в виде бойниц. Каждое отверстие обито берестой и косматым мхом, поседевшим на летнем солнце. «Это для того, чтобы не стукнуло ружье», догадался Амос.

Ни звука, ни шороха не должен издавать здесь человек. Сдержанно дыша, Амос подполз к окошечку, на которое кивком головы указал отец, встал на колени и просунул свое ружье. Отец потыкал себя пальцем в лоб: дескать, думать надо, соображать. Амос вопросительно уставился на него. Отец рывком поднял курок его ружья. Вспыхнул Амос и отвернулся. Снаружи, как бы занесенная ветром, колыхалась пленка бересты. Пристально вглядевшись, Амос разобрался, что эта пленочка здесь неспроста, — она указывает направление ветра. Хвостик берестинки вытягивался в сторону караулки. Хиуз — легонький, струистый ветерок, неспособный расшевелить даже пугливую осину, сочился из ущелья на людей. «Хитро! — отметил Амос. — Так выбрали место, что здесь тяга всегда от зверя».

Заныли, завеселились мокрецы. И только сейчас Амос уразумел, почему отец тщательно осматривал свою и его одежду. Он велел зашить все дыры, засунуть травы в голенища ичигов, перевязать волосяной накомарник платком на шее. Амос посчитал все это пустой затеей и не зашил штаны в промежье. Туда и забрались комары.

Амос шевельнулся.

Отец показал ему кулак.

Затих парень, покосился вправо. Обрисованное полоской света, проникающей через окошечко, видно остроносое суховатое лицо Култыша. Молодой охотник сидел неподвижно, будто дремал. Было непривычно видеть его без трубки, которую, сколь помнил Амос, Култыш как засунул в рот еще в раннем детстве, да так с тех пор и не вынимал. Мать Мокрида била табашника по зубам и однажды, вколотила ему трубку вместе с огнем в рот, но и это не помогло. В семье одержимой ревнительницы благочестивых устоев появились два не менее одержимых курца — отец и Култыш.

«Вышколил его отец!» — ухмыльнулся Амос и стал смотреть в окошечко. Заря уже отцвела за дальней лесистой седловиной. Луна с подтаявшим боком выпутывалась из ячеистых облаков, то появляясь на секунду, то надолго исчезая с глаз. Бурьян и кустарник, окружавшие яму, напоминали лохматое облако, упавшее на землю.

Лес побратался с темнотой. Настал самый глухой час. Слышалась только гнусавая нудь комаров. Шевелились штаны Амоса от мокреца, набившегося в дыру. Руки его облепили эти мелкие, но больно жалящие комарики. Они лезли в глаза и особенно в нос, каким-то образом проникая под накомарник.

С хмельным писком комары косо вылетали в отверстие, мелькали черными искорками в лунном свете и падали в бурьян. Но на смену им прилетали другие. Они деловито гудели и столбились возле отверстия.

Амос даже вспотел. «Скорей бы уж луна и холод», — подумал он тоскливо и заметил: отец подает ему какие-то знаки. Долго не мог разобрать в темноте Амос, чего от него хотят, наконец догадался — отец показывает на руки. Парень обрадованно выпустил ружье и свирепо ударил ладонью правой руки по тыльной стороне левой. Рука его сделалась влажной от крови. Тут же он получил затрещину в ухо и свалился на бок.

— Я ж тебе в мох велел! — порывом ветра прошелестел гневный шепот отца.

Амос запоздало сунул руки в мох.

Упрямая луна все-таки выпуталась из облаков, как рыбина из липкой мережи. И все разом обозначилось перед глазами: головки цветов, куст калины в бурьяне, и все это, точно застигнутое врасплох, оцепенело от немого, могильного света.

Возле караулки обеспокоенно завозилась и затрещала дроздиха, не покинувшая своего гнезда даже при людях. Амос почувствовал, как отец напряженно подался вперед. «Птица кого-то чует», — догадался парень. Когда луна заплыла вправо, за караулку, и лес, стоявший впереди, разомкнулся, Амос увидел меж деревьев марала. Он стоял с гордо вознесенными рогами, приподняв правую ногу, как нарисованный.

Отец больно давнул плечо сына: «Не смей стрелять! Рано».

Марал рванулся в сторону, затрещал, кустами.

«Ушел!» — ахнул при себя Амос и боязливо соображал: не он ли уж чем напугал зверя?

Отец приложил к его губам жесткую ладонь: «Не дыши!»

И Амос послушно перестал дышать, удивляясь, как отец делает все совершенно бесшумно, будто сова. Амос до боли в глазах глядел туда, где только что стоял бык-марал, и неожиданно увидел его совсем в другом месте, за стволом сухого дерева. Впрочем, все деревья казались сейчас неживыми.

Зверь хитрил. Он долго хоронился за стволами деревьев, за выворотнями и ветлами. Но вот он тихо, несмело двинулся к соленой землице.

Несколько раз выходил он на кулигу, затем с шумом бросался в лес и замирал там. Амоса колотило. Он уже не подсчитывал, сколько может отхватить деньжат за кустистые рога-панты, которые кем-то и где-то перепродаются в китайскую землю. Толковали знающие люди, что из пантовой жидкости приготовляют такое зелье, попивши которого даже немощный старик в женихи годен делается. Очень хотелось Амосу попробовать этакого диковинного питья: вкусное, поди. Но сейчас ему было не до этого. В глазах туманилось, суставы одеревенели, лоб покрылся испариной. Грудь, как ему казалось, распухла от сдерживаемого дыхания. Комары грызли парня напропалую. Секунды и минуты ему уже казались часами. Он чувствовал, как к голове приливает кровь, тяжко давит на виски. А марал все еще сторожился, хитрил. Вот он снова бросил тень рогов в лунную полосу и снова хватил в кусты. И тут Амос дико закричал, выпустив из себя воздух и бешенство:

— А-а, гад! — И грохнул из ружья.

Отец бил Амоса прямо в караулке, катая, будто трухлявый пень. Парень не оборонялся. Он только закрывал лицо руками. Фаефан в потемках ударял кулаками о бревна, разбил суставы и когда обессилел, выдохся, схватил сына за ворот и выбросил, как щенка, из караулки.

Култыш нащупал за пазухой трубку, закурил.

Фаефан вырвал у него трубку, жадно затянулся.

Охота была испорчена.

Амос катился кубарем к речке и, хлюпая разбитым носом, вопил:

— Матери все расскажу! Колдуны-ы-ы!..

Он умылся в речке, попил из ладоней, трахнул камнем в то место, где пил, зарядил ружье, собираясь пальнуть в сторону караулки, да раздумал.

Странное дело: ему стало легче. Парень даже радовался, что наступил конец этой пытке, и решил, что лучше уж битым быть, чем сидеть закостенелым и чувствовать, как заживо съедает мокрец.

«Но Культя-то, Культя! — возмущался Амос. — Хоть бы шевельнулся! Я его от огня сберег, а он? А ежели б Ка-торжанец зашиб меня? У-у, оборотни! Отшились от мира-то, озверели!»

Амос остановился, послушал.

Ночь. Седая от луны ночь. Лес в речке темный, а в косогорах и на увалах серебристый, дышит знойким холодком. Запахи унялись, едва слышны. И такая тишина, что оторопь берет. Иногда только прошуршит бессонный зверек, промышляющий по ночам, да где-то грызет дряхлое дерево короед-червь. Будто и не случилось ничего, будто все приснилось Амосу: марал-пантач, недвижный Култыш, ругань отца, сладковато-приторная кровь, стекающая на губы, вкус которой почему-то казался ему похожим на жижицу из пантов, хотя он никогда ее и не пробовал. Но именно такой она ему представлялась — немного противной, раздражающей и до тошноты сладкой, щемящей и разжигающей то потайное, что скрыто до поры до времени внутри человека.

Амос зевнул, пощупал под деревом: не сыро ли? Прилег. Полежал, думая прочитать молитву, как учила мать, или нет. И решил: не стоит, дома надоело. Он лизнул разбитые губы и, сглатывая слюну, подумал: «Жениться надо, а не молиться. Кто он такой, этот бог, чтобы ему постоянно кланялись и улещали его? Небось не пригнал быка на солонцы, только раздразнил виденьем и увел, а я через это лупцовку заработал. Кулак у Каторжанца ровно каменюка. Погоди, подрасту, силы подкоплю, может, и моих кулаков отведаешь!» — погрозился Амос и, с хрустом потянувшись, блаженно зевнул, по привычке занеся руку перекрестить рот. Но в это время молчком налетел на него филин и шарахнулся в сторону. Парень опустил руку и угрюмо пробурчал:

— Долбану, так будешь знать, как с ума сводить православных!

Ни страха, ни робости Амос не испытывал, хотя и пытался представить, как он будет повествовать матери обо всех ужасах, какие довелось ему пережить в эту ночь.

Комары отступились от него и куда-то исчезли. Амос на всякий случай побросал перед лицом двуперстие и спокойно уснул, поближе придвинув ружье: на него он надеялся больше, чем на крест и молитву.

От холодка парень скоро проснулся, поводил глазами из стороны в сторону, пытаясь сообразить, где он.

В тайгу просочился рассвет и вытеснил лунное сияние. Просыпались птицы и пробовали свои голоса. Из травы высунулся утомленный ночной беготней длинноногий дергач, стал пить из речки. Он высоко забрасывал голову, чтобы стряхнуть капли вовнутрь. Амос внимательно рассмотрел птицу, которую человеку редко доводится видеть, ничего в ней особенного не нашел и поднялся. Дергач юркнул в траву.

Амос похлопал себя по карманам: нет ли там куска хлеба?

Ничего не обнаружив, нарвал горсть черемши и, смачно похрустывая, отправился к устью речки Изыбаш, где стояла охотничья избушка.

За мыском, в густом черемушнике, мелькнуло что-то темное и исчезло в дыроватой валежине, лежавшей поперек речки. Амос застучал по пустому стволу дерева прикладом. В отверстие сгнившего сучка, как в дверцу, выскочил зверек. Парень выстрелил по нему дробью. Зверек упал в речку. Проламываясь сквозь кусты и чащобу, Амос опередил течение, выловил еще живого зверька из воды, ударил его головой о камень и только после этого осмотрел.

Пушистый хвост, узенькая смышленая мордочка, круглые, не по голове крупные уши — соболь!

— Будет выручка, — довольнехонько погладил Амос зверька и, насвистывая, пошел к Изыбашу.

Там уже дымил таганок. Отец с Култышом прошли к стану где-то прямой дорогой.

— Во! Добыл!.. — с вызовом сказал Амос и бросил соболя к ногам отца.

Фаефан Кондратьевич взял за хвост зверька и без зла, как показалось Амосу, даже с затаенной болью ударил им по лицу сына.

— У-у, отродье! Соболюшку загубил! Она только осенью выкунеет, а сейчас у нее соболята. Осиротил, на мор обрек… Ух-ходи! Сегодня же уплывай домой! Ты враг природе, и охотника из тебя не может получиться!

— А ты друг, да? — тяжело усмехнулся Амос. — Тайга, значит, только для тебя с Культей сотворена?

— Уходи! Скройся с глаз! — вдруг рявкнул отец и схватился за ружье.

Откуда-то метнулся Култыш, упал на ружье. Гукнул выстрел, взрыл землю у ног Амоса. С Фаефаном Кондра-тьевичем случился припадок. Пена подернула его губы. Култыш навалился на отца, пытаясь разжать его руки. Но охотника так подбрасывало, корежило, что хрустели кости подростка, отчаянно боровшегося с ним.

Потрясенный Амос топтался вокруг отца и Култыша, свившихся в хрипящий клубок, и не знал, что делать. Ему было известно, что в молодости отец его ходил в «каторжанцах» и оттуда, с каторги, привез падучую. Но еще никогда не видел Амос, как валит отца эта падучая.

Было страшно.

— Ну, чего разостраиваться-то из-за зверушки? — невнятно бормотал он. Уплыву, уплыву, не надо мне этой вашей тайги. И около хрестьянства дело найдется…

И в тот же день Амос отбыл в Вырубы.

Фаефан лежал на нарах слабый, разбитый и проводив взглядом Амоса, горько сказал:

— Мокрида умница, а такого парня извела. Что из него теперь получится? Страшный человек может выйти, пострашнее всех двуперстников наших, потому как умен, бес!

— Зря ты его так-то, — сказал Култыш.

— Чего зря? — удивился Фаефан редкому возражению приемыша.

— Отпихнул от себя зря.

— А-а! Может быть, может быть, — задумчиво протянул Фаефан. — Но если уж привечать его, то раньше следовало, теперь он материн сын, только похитрей ее и посноровистей еще.

Так и не смог встать на ноги в этот раз охотник Фаефан. Старая болезнь долго корежила его и наконец доконала. Ночью с ним снова случился приступ. Фаефан Кондратьевич упал с нар, разбил затылок о половицы. Затащив отца на нары, Култыш сидел возле него и думал о том, что надо очень возненавидеть людей, вовсе отрешиться от них, чтобы бродить одному по тайге с падучей болезнью.

На рассвете Фаефан Кондратьевич Открыл уже далекие, стынущие глаза.

— Все… Отходился Фаефан Кондратьевич, отмаялся… — С минуту помолчал, собираясь с силами. — Здесь похоронишь… Не желаю на кержацкое кладбище… Ты бойся их, бойсь… отродье… трусливое и злое… Бойся… В мир не ходи. Страшен мир наш…

Култыш выбрал место на взлобке увальчика, где сам часами сиживал в детстве. Видно с угора далеко-далеко. Весной здесь раньше, чем где-либо в округе, сходит снег и быстрей вылупаются стародубы. Разлив не достигает этого места, а говор Изыбаша отсюда слышен круглый год.

Хоронил Култыш отца своего один. Мать Мокрида, узнав о смерти Фаефана Кондратьевича и о воле его быть похороненным в лесу, сухо сказала:

— Оскоромился в миру, обмирщился и не захотел наше кладбище поганить. Благородной души человек был, да жизнь искорежила.

— Много ты понимаешь! — презрительно буркнул Амос. — Может, он сам не хотел о нас поганиться…

Мать Мокрида наложила за этакую дерзость сто поклонов на Амоса и сама ночь напролет стояла на молитве, желая, чтобы пухом земля была лихому человеку и мученику Фаефану.

Култыша жители Вырубов уподобляли раннему снежку. Нагрянул снежок нежданно-негаданно, убелил землю, а выглянуло солнце — и нет его: пропал.

Только не взяли жители деревни в расчет того, что после такого снежка озимь в поле зеленеет ярче, листья на деревьях делаются шумливее, полет птиц стремительней, и лишь недолговечное, хиленькое, что за жизнь держалось слабенькими корешками, увяло, угасло, умерло.

Железо калит огонь, человека — беда. В беду сразу становится видно, кто куда и на что годен. Беда приходит без спроса, сама распахивает ворота, и готов ли, не готов ли — принимай ее или не пускай, борись.

Беда без спроса пришла в Вырубы. Большая беда, самая страшная — голод. Он перещупал людей. Как они? Кто из них стоек? Кто нет? Кто куда гож? Голод, как война, выявляет сильных и слабых. Побеждают его только сильные. Появился в селе старый киргиз с внучонком. Первый вестник голода. Первый ворон.

Старик был сморщен, будто прихваченный морозом гриб. На черной голове у него синеватые пятна, должно быть, от давних болячек. За руку он вел косоглазого худенького мальчика. Киргиз останавливался возле каждого двора, стаскивал лохматую шапку и, приложив ладонь к ладони, что-то торопливо бормотал и кланялся, кланялся. А малый диковато смотрел раскосыми глазами и молчал. Люди в страхе задвигали толстыми жердями — бастригами — ворота, кышкали на киргиза, гнали его от ворот, как нечистую силу.

Старый киргиз с мальчишкой протащился из конца в конец деревни, постоял на росстани дорог, долго глядел на подернутый призрачной дымкой восток воспаленными, гноящимися глазами и повернул обратно. Он уже не ныл у ворот и не кланялся, а робко позвякивал щеколдой и царапался в доски, как приблудный пес.

Утром киргиза обнаружили возле забора. На ногах, сложенных калачом, он держал мертвого мальчика и, раскачиваясь всем корпусом, напевал что-то тягучее и заунывное.

Никто не решался потревожить старика. Какая-то сострадательная хозяйка наконец бросила через забор кусок хлеба. Старик на секунду приоткрыл подернутые пыльной тоской глаза, покосился на хлеб и снова закрыл их.

Так он просидел и вторую ночь.

Наконец люди не выдержали и стали показывать знаками, что мальчик умер и надо, мол, его схоронить. Киргиз кивал головой, соглашался будто бы, но люди отходили от него, и он снова с облегчением закрывал глаза. Тогда несколько мужиков взяли старика под руки, подняли и увели за деревню. Там, на травянистой елани, была выкопана щелка, и киргизу велели опустить в нее мальчика. От трупа уже шел худой запах.

Безучастно смотрел старик, как зарывали в землю внучонка, и только губы его шевелились — почти беззвучно, роняя какие-то заклинания.

А ночью всю деревню покоробил дикий вопль:

«А-а-а-а… А-а-ай!» И людям чудилось — пришлый человек кричит: «Малай!» Это было единственное нерусское слово, известное жителям Вырубов. Шли дни.

Тощий киргиз, как неприкаянный, бродил по деревне, рылся в отбросных кучах, грыз какие-то кости и коренья, а ночами жутко кричал за околицей.

Несколько раз его выводили на дорогу, подталкивали в спину. Он тупо глядел на людей, покорно отправлялся, куда указывали, но в потемках снова пробирался к могиле внучонка.

Между тем второгодичная засуха снова почти доконала посевы на полях, пашнях и в огородах, и голод гулял по дворам деревушки, выхватывал оттуда сначала малых детей и стариков. Нынче замели вырубчане по сусекам последние зерна на посевы, картошку резали на части и садили, думали: не обойдет господь милостью — уродит из этих крох пропитанье. Ан снова гневом откликнулся господь батюшка, снова изжег землю и труды людские.

В лесах начались пожары. Птица, зверь, все живое в панике бежало из тайги. Иной раз по Онье проплывали вздутые, протухлые трупы лосей, коз, маралов. Одного лося кинуло на камень в шивере, и он стоял дыбом, открыв рот в безгласном реве. Потом его уронило и долго таскало по заводи вместе с обгорелыми колодинами.

При старанье да уменье еще можно было бы добыть рыбы в дальних речках, сыскать зверя в таежных крепях, но вывелись добытчики в Вырубах, выродилась в них сметка, мужество и выносливость — осталась удушливая, как сажа, вера, черная злоба да трусость. Боялись всего: тайги, в особенности пожаров таежных, окапывали от них рвом деревню и каждый двор канавой обходили. Но больше всего боялись гнева господнего и семьями валились на колени, умаливали его скопом и в одиночку, пели старинные, длиннущие стихиры, читали мудрые книги, отцов и праотцов, блюстителей божьих порядков — ничего не помогло. Голод давил людей, как тараканов, оставляя на земле черные пятна могил.

Ночами, и особенно в глухие вечера, в деревне становилось душно. Сажа тучами накатывала на деревню из тайги, слоем ложилась на крышах, липла на окнах и ликах икон, застила солнце, забивала горло людей. Ревела скотина, выли собаки, и голос старого киргиза сливался с ними. Устали голодные кержаки от этого воя. И когда из одного двора исчезла двухлетняя девочка, обвинили азиата в сглазе, увели за околицу.

Вовсе примолкла деревня, притаилась. Каждая семья теперь жила сама по себе, каждая боролась с напастью в своем дворе, в своей избе. Сначала люди ходили на кладбище провожать соседей, молились по привычке, читали стихиры, а потом уже хоронили всяк своих, без обрядов и обязательных ритуалов, а порой и без домовин.

В один из душных вечеров, когда над деревней колыхалось марево и солнце, словно бы закутанное в мелкую красноватую шерсть, садилось за горы, в Вырубах появился Култыш. Был он уже в больших годах, но, однако, еще крепок в кости, подвижен, лицо его уже сморщилось, усохло. Из-под вытертой на сгибах беличьей шапки торчали завитушки седых свалявшихся волос.

Култыш удивленно глянул на потрескавшиеся под солнцем лодки, приподнял ухо меховой шапки, стараясь уловить какой-нибудь шум или лай собак, но ничего не услышал.

Охотник покачал головой, сокрушенно почмокал губами, подтянул свою лодку. Древнее, но хорошо сохранившееся ружье забросил за плечо, почти пустую кожаную суму взял в руку и побрел в деревню.

Рыжели переулки опаленной травкой, сникла даже живучая жалица-крапива, сделалась до ярости стрекучей. Бани в огородах не пахли свежим дымком. Да и в огородах пусто, словно поздней осенью, даже заметны тропки между гряд, а на них сеточки трещин. Кур не видно, горластых петухов не слышно. Прошла мимо Култыша девочка с одним ведерком по воду, глянула на него болезненно-вялыми глазами и ничего не сказала: ни здравствуй, ни прощай.

Сердце у Култыша сжалось. Навалилась на Вырубы напасть и не покидает. Редкостная злая засуха второй год приходит в эти края. Первое лето вырубчане продержались. У кого запас был, кому соседи помогли, некоторые семьи выручал Култыш, давал мяса, рыбы, а нынче уже и помогать друг другу нечем, и в лесах безголосье: вымерло, выгорело все живое в лесах.

С весны занедужил Култыш ревматизмом, болезнь не выпускала его из избушки. Сам питался солониной да черемшой, ничего не привез с собой, а его небось ждут не с пустыми руками.

Беда в деревне. И не может Култыш помочь этой беде. Раньше бывало так: пала в чьем доме скотина, ушибся или умер кормилец, погорел ли кто — Култыш там, отдаст и рыбу, и мясо, и панты, и пушнину — все отдаст. Ему ничего и не надо было, кроме припасов, табаку, соли и хлеба. И так привычен и удобен сделался Култыш, что старообрядцы мирились даже с тем, что он из «поганых», и привечали его наперебой в любом доме, пить давали уж не из кошачьей посуды, а из своей.

Култыш постоял, постоял у широченных тугих ворот крючковатого мужика Урина, перекупщика пушнины и пантов, и несмело взялся за вензелем согнутое кольцо калитки. Позвякал. И тут же отдернул руку. Обожгло. Кольцо будто из горна вынуто. С минуту подождал и забренчал встревоженно, торопливо. Из дома раздался дряблый кашель, а потом крик Урина:

— Пошел, пошел, поганай! Зарублю! Култыш очумело уставился на ворота.

— Ты что, Ионыч? — робко спросил он, но Урин, должно быть, не расслышал голоса охотника и не откликнулся. А Култыш больше не решился стучать.

Он устало присел возле высокого заплота на испеченную землю и бессильно опустил плечи. Посидел, глянул вдоль улицы, непривычно пустой, пепельносерой. Тихие, неприветливые избы. В окнах неподвижное пламя заката. Время, когда доят коров, когда ребятишки гоняют коней к реке, купать и поить, а бабы поливают огороды. Блаженное время — деревенский вечер! Но что-то в нем не то. Не хватает в веках утвердившейся, размеренной неторопливости, какая одолевает человека после трудового дня. Не доносится ребячий визг с реки, не звякает гулко подойник и не слышен вслед за ним утомленный бабий голос: «Да стой ты, одёр!» Ничего не слышно, никого не видно. Лишь маячит среди улицы брошенная телега с пьяно раскинутыми оглоблями.

«Без добычи я им не нужен, сами зубы едят».

Взял Култыш кожаную, пропитанную звериным жиром суму и заковылял на зады, к дому своего покойного отца Фаефана Кондратьевича.

Дом стоял возле самого леса. За частоколом огорода сразу же начинался мшистый увал. Из него бил холодный ключ и разливался по огороду, до самой бани. В жаркие дни сюда заползали змеи, а в холодные весны все вымерзало. Но нынче в огороде этом, особенно за баней, зеленела островом густая трава, ершилась крапива вперемежку с конопляником и не ко временя засияли ярким, нахальным цветом дикие мальвы. Култыш перелез через огород, подошел к бане, сложил в ней свой багажишко. После этого снял мокрую от пота шапку и полушубок, присел на позеленевший, замытый банной водой порог.

Хозяйствовал в доме Фаефана Кондратьевича, и уже давно хозяйствовал, Амос. Женился он еще при жизни матери и оттер Мокриду в сторону от хозяйства, поразогнал всех кликуш и странниц, коих та вечно пригревала да прикармливала. Амос дармоедов и пустопорожних людей терпеть не мог, вел хозяйство толково, исправно и за это почитался в деревне. Глава схода — старшина наметил его на свое место: дескать, сам я наверховодился, постарел, пора и на покой.

Если Култышу случалось по пьяному делу забрести в свой двор, он обычно спал в бане или на сеновале. Амос не прогонял его, но и приветных слов не говаривал. Никогда они не были особенно близки друг с другом и не чувствовали себя сродственными, а после той памятной охоты на марала вовсе разошлись они. И когда умер Фаефан Кондратьевич, порвалась вроде бы последняя нитка, связывающая их.

Выкурив трубочку, Култыш снова наполнил ее табаком, набрал дров в предбаннике и затопил каменку. Из мешка он вынул котелок, черный и помятый, начерпал воды в ключе.

В доме заметили дымок. Воротца, сделанные из ровненького осинника, распахнулись, и появилась Клавдия — жена Амоса. Миловидна, несмотря на худобу, с большими карими глазами, в глубине которых застоялась давняя усталость и грусть.

— Здравствуй, Култыш!

— Здравствуй, Клавдя, здравствуй! — быстро отозвался Култыш, и в голосе его проскользнула робость. — Как живете, как ребятишки?

— Живы пока, слава богу, — со вздохом проговорила Клавдия. — А как ты? Что-то долго не появлялся? Мы уж думали — помер.

— Едва и не помер, — без всякого огорчения, словно бы даже с оттенком радости, подхватил Култыш. — Сковырнула меня хвороба, с весны в Изыбаше валялся. Вот отдышался, дай, думаю, на люди покажусь, ан не пуща-ют… — уже с обидой заключил Култыш.

— Ты бы голос подал, — сказала Клавдия. — Киргиз с внучонком тут был, кричал сумасходно по ночам, и розно на голос его нищие повалили. Вот все наши благочестивые и заперлись. — Клавдия помолчала и прибавила: — Мрут нищие и благочестивые тоже. Никого не щадит голод.

— Экая ведь беда! Никто не гадал, не чаял, — сокрушенно покачал головой Култыш и виновато развел руками: — И я вот явился с пустой сумой, занедужил…

— Всех не обогреешь, не накормишь один-то… Оба надолго умолкли. Клавдия встряхнулась, подбросила березовых дров в каменку и взяла ведра.

— Согрею воды, помоешься. Из тайги ведь.

— Коли можно, так хорошо бы, — обрадовался Култыш. — Вша на хворого навалилась, страсть. Клавдия принесла воды и сказала:

— Исподники тятины вроде бы где-то есть еще, схожу.

— Да ладно, ладно, обойдусь! Загундосит сам-от.

— Погундосит и перестанет, — спокойно уронила Клавдия и пошла из огорода.

Култыш проводил ее задумчивым взглядом. Под ситцевой блеклой кофтой обозначились острые лопатки Клавдии. Из-под завязанного на затылке платка виднелись темно-русые, отливистые, как орех, волосы. Посеклись они, засалились. Култыш протяжно вздохнул, зажмурился и сидел неподвижно, навалясь на дверной банный косяк.

Он помнил Клавдию другой.

Хоть и вырос Амос под крылом у лютой староверки, но часть фаефановского норова все же переселилась в него и оказалась неистребимой. Иногда он становился таким поперёшным, что даже властная мать Мокрида не могла ему укорот сотворить. Так, наперекор матери, взял Амос и женился не на той невесте, которую нарекли ему, а на девушке из семьи сапожника Трохи. Из бедной, многочисленной и самой непутной, по мнению староверов, семьи, нуждой загнанной в Сибирь все из той же Расеи.

Вполне возможно, что и еще кому-то хотел досадить Амос, вполне возможно…

Култыш и Фаефан Кондратьевич любили заходить к компанейскому мужику Трохе, слушать его сыпучую небывальщину, сдобренную прибаутками, присказками. В ершистой голове Трохи хранилось былей и небылиц не меньше, чем шпилек в берестяной коробке, что стояла перед ним на верстаке. Выпив вместе с охотниками, Троха утрачивал бодрую веселость и начинал слезливо печалиться, проситься в лес:

— Возьмите. Не могу здесь. Улово — не деревня. Я вам хоть что делать стану: сумы таскать, похлебку варить, обутки опять же догляжу…

— Куда тебе? У тебя рукомесло и семья.

Однажды Троха в шутку, а может, и всерьез, бухнул Фаефану Кондратьевичу, показывая на большеглазую, еще нескладную Клавдию:

— Вот девка. Дочь моя. Начнет Култыш женихаться — за него отдам. Но в улово не кину.

Трохе что? Троха запустил слово, как парнишка камень с ремня, и забыл. А оно пало в тихую душу парня, и пошли по ней круги, взбаламутилось все там.

Ходит по лесу Култыш, улыбается, губами шевелит. Работать возьмется откуда сила: чертоломит так, что Фаефан Кондратьевич за ним, бывало, не угонится. Пятьдесят верст для парня стали не околица. Чуть чего, норовит в деревню сбегать, хоть на дом Трохи поглядит, и то ладно. Заходить в гости к Трохе один почему-то уже стеснялся.

Но умер Фаефан Кондратьевич, и заслонила эта беда, эта непоправимая потеря все на свете от Култыша. Боялся даже на день могилу оставить. Думал, затоскует без него отец.

Зима прошла.

Длинной она показалась Култышу в одиночестве, без отца.

Но вот с мягким шорохом повалилась кухта с деревьев, а потом зачастила капель. До самой до земли обвисли с низкой охотничьей избушки сосульки, похожие на светлые морковки. И вытаяло окошко, и глянула избушка на свет белый глазом, одним своим глазом и поймала им солнце. Распахнул настежь двери Култыш, и одуряющий, переполненный соками нарождающейся весны воздух потеснил из избушки застоявшийся угар.

Пришел конец зимней охоте. Завеснило в тайге. Завеснило и на душе молодого охотника. Вот уже и лед на Онье отъело от берегов, наступили весенние распары и покатились, понеслись с гор ручьи. Оголилась могила Фаефана Кондратьевича и сразу протянулась, взялась на ней и засветилась зеленая травка. И думал Култыш: это скрытая от людей, душа родного человека оттаивала и прорастала травою.

Потерял Култыш сон. Отчего — и сам не знает. Нет ему покоя. Выбежит ночью из избушки, ринется в лес, проваливаясь в рыхлом снегу, без одежды бродит там, оглаживая рукой клейкие вершинки пихт, — ищет успокоения и не находит. Даже в лесу не находит.

Как-то пробродив до самого утра, Култыш и понял, все понял и заорал на весь лес:

— Клавдия! Я приду! Я скоро! Погоди до стародубов!

По годам, по виду Култыш — мужик, а остался все тем же вроде не от мира сего парнишкой. Хотел он, непременно хотел идти сватать Клавдию с цветками стародубами. Они зацветают вслед за подснежниками и медуницами — эти яркожелтые, с горящими углями в середине цветы, И чем больше они сохнут, тем шибче пахнут.

У Изыбаша стародубы появлялись прежде всего на том угоре, где покоился отец. Каждый день прибегал туда Култыш и смотрел на царственно пышные всходы. Зажали они в тугой зеленой щепоти цветок и не выпускали. Подгонял их Култыш: «Ну, быстрее, быстрее!» Считал, что мало им тепла от вешнего солнца, опускался на колени и дышал на каждый стебелек.

А весна все размашистей шагала по тайге. Гнала друг за другом удалые, недолговечные ручьи. Распустила шишки вербача, завесила сережками березник и ольховник, прибавила звону птичьим голосам, одурманила хмельным воздухом, перепоила всех допьяна.

Набух, вспучился, посерел лед па Онье.

И в тот день, когда вспыхнул на угоре и засветился первый в нынешнюю весну стародуб, охнула, зашумела и сломалась река.

Схватил Култыш стародуб и понес его своей невесте под рубахой, а за плечами мешок, полный соболиных, беличьих и куньих шкурок. Всю завалит, с ног до головы свою невесту мехами Култыш, а в волосы ей вплетет он солнышко!

Пусть горит!

Пусть все знают — тайга женит своего сына!

Амос не дарил Клавдии ни цветов, ни мехов. Он поступил по-обычному: подпоил Троху и высватал его дочь.

В тот особенно неспокойный день, когда Онья, всю зиму копившая силу подо льдом, со скрежетом и гулом раскалывала камни, валила, как былинки, прибрежные деревья, в Вырубах началась степенная старообрядческая свадьба, на которой много пили, еще больше занимались иконоцелованием, молились, кудесничали и шушукались.

И вдруг чей-то крик в клочья порвал свадебную нудь, сдул ладанный угар, смешанный с запахом медовухи-опьянительницы:

— Человек реку переходит!

Словно шапкой смахнуло людей из-за стола. Все высыпали на берег.

Насупился Амос.

Побледнела Клавдия. Прижала кулаки к груди, будто боялась: выпадет сердце. Сама не своя поднялась она и пошла из избы медленно, как во сне. На широкой белой заплате среди реки темнела одинокая фигурка. И льдину и фигурку кружило, волокло в каменный шивер. Побежала Клавдия к реке, забыла подобрать подол длинного платья, наступила на него. Хрясь! Со скрежетом лопнула холстина.

— Куда торопишься? Зря!

Она и сама знала — поздно, да ноги несли. А человек на реке все шел и шел неустрашимо вперед — грудью на Онью, на людей, на эту богом забытую деревушку.

Человека относило. Он перебирал ногами, как горячий, нетерпеливый конь, ждал подходящую льдину. А она неслась кругами, точно огромное блюдо, смалывала в крошку острые края, рубила клыки встречными льдинами. Вот сунулась, как утюг, в нее узкая, что щука, льдина, вперлась между пластинами — и к человеку. Взвился он на жерди, мелькнул в воздухе и сразу же на следующую глыбу, прошитую капелью.

Еще прыжок, еще! Ближе берег. Деревня ближе. Дальше ревущий шивер. Совсем рядом тихое улово. Льдина, другая, третья! Сорвался. Упал. — Ах, оглашенный, утоп!

Но человек возник снова и снова рванулся к берегу, где суетились и очумело орали люди. Бежать и прыгать стало нельзя — намок. Но человек не сдавался. Он бросал жердочку со льдины на льдину и, чуть коснувшись ее ногами, перемахивал через полыньи.

Река ревела, кромсала лед, рушила зимнюю твердыню. Открывались, исчезали кипящие полыньи, звонкими веретенцами рассыпались льдины, и все время метались по реке черные молнии, распластывали их, рвали в клочья. Сошлись две льдины в шивере, вздыбились на камне, уткнулись тупыми лбами. Выше, выше, выше встают они, яростные, в последней смертной схватке. И на мгновение замерло все кругом, приостановилось, и от затора, запечатанного на шивере двумя льдинами, волной покатилась на берег вода.

А человека нет, канул, погиб.

Да и что он в сравнении с этакой силищей: мураш.

Но грохнулись льдины, разбились в звонкие дребезги, опала, снова пошла замершая было река, дала простор глазу — и все увидели его.

Он боролся. Он мчался теперь не поперек реки, а чуть наискосок — в понизовье.

Понял, видно: не взять грудью Онью-реку. Охнул, засуетился онемевший было народ на берегу.

— Назад вертайся! — кричали ему.

— Сгинешь!

— Хоть мешок-то кинь! — махали рукой, показывали: — Мешок-то! Э-эх, не слышит!..

— Доску лови!

Кто-то швырнул в воду плаху. Поймал ее человек и снова рванулся вперед, дерзкий, стремительный!

В трех верстах ниже села он вымахнул на берег, поскользнулся, упал.

Подбежали люди, подняли: Культя!

Глаза его горят, в них еще не угасла ярость схватки. Бел парень, что льдина, но смеется, во весь рот смеется.

С детства тронутый — всем это в деревне известно, потому, стало быть, и ринулся в такую стремнину, смерти не убоявшись, потому, стало быть, смеется.

Тронутому что, тронутому все потеха.

Но вдруг перестал смеяться парень, глаза его потухли, еще больше побледнело лицо. Клавдия в разорванном платье прибежала, остановилась, не зная, что сказать. Рядом пристроился Амос и уронил, как булыжник в воду:

— Что, проздравить нас торопился? Дуй! Култыш вынул из-под рубахи мятый, но все еще светящийся стародуб, вложил его в безжизненные, податливые пальцы Клавдии.

По берегу сыпанулся смешок: эти люди никогда и никому цветов не дарили. Разве только покойникам, да и те из древесных стружек. Култыш с ненавистью глянул на толпу, ждущую потехи, и сжал кулаки:

— Слякоть! Слякоть! Слякоть! Слякоть!..

Он бросил к ногам Клавдии суму с мехами и пошел обратно. Шел медленно, опустив безвольные руки, но у самой воды снова вскрикнул, как раненый, и пошел махать со льдины на льдину.

Толпа шарахнулась и замерла.

Никто уже не посмеивался, не орал, не ойкал. Люди с ужасом и недоумением наблюдали за тем, как уходил человек, дальше, дальше, по зыбучему, неверному льду.

Лишь Троха-сапожник порывался бежать вслед за Култышом. Но его схватили, ахнули оземь, придавили коленями.

Он плакал, как баба, навзрыд и с отчаянием бился лицом в грязную землю.

Клавдия была намного моложе Амоса, ладна телом, хороша лицом. Большие карие глаза ее смотрели на всех открыто, прямо, с каким-то дерзким вызовом. Староверы не любят такого взгляда. В деле она оказалась хваткой, мужику не уступала. Пока не умерла свекровь, жилось Клавдии трудно. Мокрида привыкла главенствовать в доме и все подчинять своим правилам, своей вере.

Амос вывернулся из ее рук — она невестку подмяла. Любила Клавдия, как и ее разудалый папаша, спеть и сплясать, но ее приструнили, стали отучать от таких зряшных занятий. Молиться с лестовкой в руке утром и вечером, перед сном и после сна, перед едой и после еды.

— Неужто так вот всю жизнь? — пробовала жаловаться Клавдия Амосу. Он ухмылялся.

— Ничего. И по-нашему жить попробуй, в строгости. Вера наша прямым человека делает, как кол. Бей обухом по нему, в землю вколачивай — молчит. Молчи и ты. Терпи. Я вон сколько лет терпел. Не тебе чета — мужик все же.

В бедной, безалаберной семье Клавдии никогда не было такого унылого гнета.

Иной раз Клавдия, крадучись, пробиралась домой. Навалившись на плечо отца, от которого всегда пахло прелой кожей, дегтем и самогонкой, выплакивалась вволю. Троха суетливо дергал черными пальцами свой висячий нос и проворно орудовал молотком, забивая деревянные шпильки в старую обувь, Молоток нет-нет да и срывался, попадал по пальцам. Остервенившись, Троха давал по затылку малому — Изотке, который лез под руки, или вынимал из лоханки лоскут моченой кожи и тянул его зубами, как резину.

После того как дочь уходила, Троха в дымину напивался, и тогда в окна летели сапоги, ичиги, опорки:

— Нате… Сами починяйте! Заели жизнь мою и дочернюю, зипунщики мохнорылые, под горшок стриженныя-а-а…

Вырубчане относились к Трохе, как и ко всякому поселенцу, с высокомерной снисходительностью. Тем более что Троха даже иноверцем не был. Он никак не молился. Словом, вовсе бросовый человечишка, ведь безверный, что беспорточный, весь в наготе. Однажды мужики взялись было учить Троху кулаками и палками уму-разуму и почтению к «опчеству». Больно уж он срамил всех накануне, терпежу не стало. Но налетела Клавдия с топором, ворвалась в толпу мужиков, и не разбегись они, пожалуй, кое-кто и несдобровал бы.

Что только сотворилось с бабой! Неслыханное дело — на мужиков пошла!

Дикой прозвали с тех пор Клавдию кержаки, утверждали, будто тронулась она, и не раз интересовались, как это Амос до сих пор цел и невредим. Он показывал костлявый кулак:

— Вот он, бабий ундер!

Бахвалился мужик. В душе он и сам побаивался «дикой» и никогда не смел ее даже пальцем тронуть.

Будто в отместку кому, Клавдия привечала охотника Култыша и всем давала понять, что был он и остался близкой родней. Амос ревновато следил за ними, но виду не показывал, маскировался ехидными насмешками.

А Култыша, как он ни противился, влекло туда, где жила Клавдия. Себе же он объяснял это тем, что в нем жила неистребимая любовь к памяти отца. Но была, конечно же, была и другая причина. И чем больше тянуло его в этот дом, тем реже он появлялся в селе. А если и появлялся, то стороной обходил родное подворье, выпрашивался ночевать к другим хозяевам, чаще всего спал у Ионыча, у перекупщика.

Не пустил сегодня Ионыч. Переломить себя пришлось. И вот теперь он снова здесь и снова говорил с Клавдией. Амос узнает, будет подковыривать его, нехорошо шутить над Клавдией. А может, и не будет? Годы ведь многие прошли. Амос сохранился лучше Култыша. Но и его уже добрым молодцом не назовешь, да и время вон какое страшное. До шуток ли?

Распахнулась деревянная створка. В огород ступил Амос. За ним Клавдия. Сделался Амос еще суше и ровно бы в росте подался. Седина обметала голову Амоса, как хрупкий ледяной припай темную полынью. Глубоко сидящие глаза оплела сетка морщин, брови козырьком сунулись к переносью. Большой кадык в синеватых жилках, шея тонкая, будто у мальчика.

Хозяин подал руку, крепко давнул пальцы Култыша и пристроился рядом с ним. Охотник отодвинулся, озадаченно покашлял.

— Чего в избу не идешь? — спросил Амос, протягивая Култышу кисет. «Поперёшный» Амос курил, ел пряженики, коржики, стряпанные на дрожжах, и даже пил самогон и бражку с хмелем, что у староверов считалось одним из самых злых грехов.

— Да так вот, дошел до баньки и сижу вот, — забормотал Култыш.

Амос кинул на Култыша косой взгляд, облизал бумажку:

— Ладно уж городить-то! Ступай в избу, чай, не чужая. Култыш засуетился, отыскивая суму.

— Я принесу, принесу, — обрадованно замахала рукой Клавдия.

— У меня там гостинец ребятишкам — черемши соленой туесок.

— Им бы мяса, — сумрачно выдохнул Амос, — вовсе отощали…

— Нету мяса. Хворал я, — начал оправдываться Култыш.

— Ушел зверь из лесу? — опросил Амос, пропуская Култыша во двор.

— Весь способный перекочевал. Увечные звери да коровы с телятами еще коегде остались. На солонцы одна ходит.

Брови Амоса шевельнулись, глаза сощурились. Все тем же утомленным голосом, но уже приветливей он обронил:

— Полушубчишко-то брось под навес, сама его табаком пересыплет. Вшей небось больше, чем овчины?

— Есть вша, есть. Что ты с ней, с окаянной, сделаешь… Ночью Култыш исчез.

Пошла Клавдия утром на сеновал будить его и не обнаружила. Даже сено примятое Култыш завернул козырьком и сунул к стене. Ни ружья, ни сумы в сене не было.

— Форменный нечистый дух! Свалится — не поймешь откудова, и сгинет невесть куда, — развела руками Клавдия.

— Зря ты его поносишь вонючим словом, — ухмыльнулся Амос, сидевший на крыльце. — Ангел он непорочный, и крылышки у него под вшивой шубой снежные, лебединые. Улетел он на этих крылышках ангельских заповеди исполнять.

— Паясник старый, чего мелешь? Сказывал он тебе, куда наладился?

— Где же он скажет! От меня он на пудовый замок душу запер и ключ в Онью кинул.

— Слабый он еще после болезни и тощий — пропадет в тайге.

— Н-ну, пропадет! Скорее мы здесь пропадем.

— В пустой тайге хоть кому гибель.

— Тайга, она тоже для кого мачеха, а для кого и мать родная. Для одних пуста, для других густа. Завтра или послезавтра явится беспалый ангел, помяни мое слово, — заключил Амос, почесывая мослатую грудь, — и не с пустой сумой…

Култыш приплыл на другой день под вечер. Посреди лодки, накрытая березовым корьем, была сложена крупно разрубленная туша лося. В кормовом отсеке лодки плескалась бурая от крови вода. Пока Култыш отчерпывал воду деревянным ковшиком, на берег сбежались мужики, а за ними бабы и ребятишки. Молча и выжидательно толпились они возле лодки. Култыш окинул взглядом темных от голода, как бы осевших к земле кержаков с проваленными, тускло светящимися глазами. Перевел взгляд на яр. Все так же ершился крапивой яр, и на выступе стояла все та же черная баня, только углы у нее местами отгнили и отвалились. По этому яру когда-то бежал маленький человечишка, хватаясь за землю, за крапиву, наступая на полотенце, на желтое от табачной пересыпки полотенце, которое яркими петухами испятнала кровь.

— Трофим Матвеевич здесь? — тихо спросил Култыш.

— Троха, а Троха! Тебя! Култыш тебя требует! — эхом прокатилось по берегу, и вперед несмело просунулся босой, кривоногий Троха и смущенно подергал себя за нос все еще полосатыми от дратвы пальцами, хотя он давно уже ничего и не чинил и не шил…

— Топор принеси, Трофим Матвеевич. — При людях Култыш упорно навеличивал Tpoxy, чем приводил его в крайний конфуз.

— Топор, топор принесите! — снова колыхнулось по берегу эхом.

— Есть, есть топор, вот он! — И вот уже из рук в рука пошел топор, и двое обессиленных мужиков услужливо катили к лодке чурбак.

Култыш скинул на воду корье, и дрогнули лица людей на берегу, затрепетали ноздри. В лодке горой лежало мясо! Ребятишки кинулись в воду, вылавливали корье и принимались слизывать с него сукровицу. Никто на них не цыкнул. Все смотрели на мясо и нетерпеливо переступали, готовые кинуться, разорвать, растащить, расхватать эти розовые куски, сулящие силу, а значит, и жизнь хоть ненадолго.

Но голод сделал людей покорными. Они ждали. Култыш неторопливо выколотил трубку о борт лодки, еще раз исподлобья глянул на кержаков и положил на чурку переднюю лопатку сохатого. Она весила пуда полтора. Он прицелился топором, чтобы раздвоить лопатку повдоль, уже замахнулся было и внезапно опустил топор.

— Бери, Трофим Матвеевич!

Троха не двинулся с места. Он стоял как вкопанный.

— Бери, говорю, — повторил громче Култыш. — Все бери!

— Куда же эстолько? — залепетал вконец растерявшийся Троха. — Хоть фунта три-четыре. И на том за милость вашу бога молить…

И то, что жалок был Троха, и слова говорил такие жалкие, и как к уездному начальству обращался на вы, вывело из себя Култыша. Он схватил грузную лопатку, хряснул ее на плечо Трохи так, что тот присел под тяжестью.

— Убирайся!

Троха послушно засеменил вверх по яру. Он раскорячивался от груза, хватался рукой за крапиву, но мясо держал крепко.

— Повезло! — выдохнул кто-то.

Со свирепостью рубил Култыш лосиную тушу. Не рубил, а прямо-таки крушил и, сунув мясо в протянутые руки, задышливо кричал, будто от себя рвал куски:

— На! Убирайся! Н-на! Убирайся! Н-на! Убирайся!

И вот он остался один на берегу. Помыл руки, вынул трубку, сел на борт лодки. В деревне оплошь задымили трубы. Руки Култыша дрожали.

Амос и Клавдия на берегу не появлялись. Култыш завалил губастую голову лося в мешок, сложил, как поленья, в беремя лосиные ноги с травинками в раскопытье и устало побрел к дому Амоса.

Пряча злую усмешку, Амос глянул на приношение Култыша и пророкотал:

— Что ж, для голодных зубов и кость благо! Баба, топи баню, охотник с промыслу вернулся.

И больше не сказал ничего. Култыш виновато опустил голову.

После бани непривычно чистый, причесанный Култыш сидел за столом. Возле него ребятишки-племянники. В рот смотрят Култышу — неустрашимому зверобою. Клавдия стала поздно носить детей, племяши были еще малы. Култыш гладил головы мальчишек, рассказывал им про лес, про Изыбаш. У старшенького глаза большие, приветные, У матери его когда-то были такие же. Прижал его Култыш к себе, шепнул на ухо:

— Подрастай! В тайгу возьму. Голубой камень покажу, стародубов нарвем…

Прислонилась спиной к шестку Клавдия, загорюнилась, вспомнив что-то.

Амос сумрачно крякнул и выдворил сынов сначала из-за стола, а затем жестом приказал им выметаться на улицу.

— Чтобы не докучали, — пояснил он.

Хозяин тоже в бане попарился. В попой сатиновой рубахе, шуршащей, как тонкая кожа, поместился он супротив Култыша. Костлявые руки Амоса, рябоватые до запястий, тяжело лежали на столе.

Деловито, без суеты пили затхлый от давности самогон. Култыш быстро хмелел. Амос радушно подливал ему.

— Дак чего ж ты сохатого завалил, а корову оставил? — между делом полюбопытствовал хозяин.

— Говорю, телок у нее — подрастет пусть, на жительство определится, обсасывая мокрые усы, отозвался Култыш.

— И телка взял бы. Гляди, голодуха какая… Култыш часто замигал веками, и Амос только сейчас обратил внимание, что на этих веках нет ресниц. «Выболели от укусов комарья и мошки», — догадался он.

— Выходит, что на вашем знаменитом Изыбаше ноне только вошь и водится…

— Оскудел Изыбаш. Мертво и даже жутко. Встанешь утром — ни голоска птичьего…

Амос придвинул Култышу деревянный бокал, сделанный из березового корня. Култыш выплеснул самогон в рот, сморщился, отыскивая глазами закуску. Амос резко сунул ему чашку с головизной. Култыш обошел чашку рукой и зацепил щепоткой капусты.

— Чего убоину-то не ешь? Твоя.

Култыш поперхнулся, прожевал капусту и сумрачно молвил:

— Не могу. Против воли сохатого добыл. Не могу.

— Это как понимать?

Култыш задумался, потупил взгляд, сник весь.

— Нет горше дела, чем добивать.

— Смотря кого.

— Хоть кого. Слабого только слабый бьет.

— Ха, ей-богу, слушать тошно! Будто он всю жизнь овсяным киселем питался, — взъелся Амос.

— Но ослабелого зверя не бивал, самку в тягостях не трогал, гнезд не зорил…

— Говори, — махнул рукой Амос. — Бабе моей говори — она восчувствует, а мне заливать не след…

— Не бивал! — стукнул кулаком Култыш. — И этого не тронул бы ради себя. Я его из огня выгнал, к рассолу выгнал. Ушибло, опалило его. Но он бы выжил. А я его… Он ведь там у рассола и лежал. На пять сажен подпустил. Доверился. А я его…

Култыш скрипнул зубами. Амос сочувственно покачал головой, принялся сокрушаться:

— Гооподи-святы! Ничего не пойму! Тот человека укокошил, а этому елейную блажь в голову вогнал. Дурак он был! И ты дурак! Простофиля и дурак! — снова вспылил Амос и заорал на всю избу: — А тебя, тебя пожалеют? Ты им мясцо роздал, душу свою бабью истерзал. А попади в огонь, они тебя выгонят к рассолу? Они тебя дальше, в пекло, в пекло загонят. Хотели уж одинова, растяпа ты, ничего не знаешь. Любят кержаки, когда люди на огне жарятся. Ране сами себя жгли, а теперь оскудодушели. Теперь они других на уголья. А ты им мяса! Давай! Вали! Ангел с крыльями! Когда гореть будешь, они этими крыльями жар под тебя подгребут. Со святыми упокой скажут, со святыми упокой!..

Совсем прибил к столу Култыша Амос, совсем расшиб его словами этими. Клавдия врезалась в разговор:

— Ну, будет, будет, чего взбесился? Чего напустился на человека? Ему и без того тошно. Не тебе о его душе пекчись. Выпивайте уж лучше да ладом говорите. А то вы, как вода с огнем. Сойдетесь раз в году и ну кипеть. Родные все-таки, хоть по дому, да родные.

Амос утих, покашлял, достал корчагу с самогоном из-под стола, налил, подвинул пальцем посудину Култышу:

— Напейся уж, что ли? Может, полегчает. Уродил бог чуду. Пей!

Култыш опять одним махом выплеснул в рот самогон. Амос повел разговор ладом.

— Так говоришь, корова-то все-таки осталась?

— Куда она с ребятенком-то?

— Уйдет!

Култыш хотел что-то ответить, да махнул рукой: дескать, хватит про это, и попытался затянуть песню. Захмелел охотник. Голос его дрожал и чуть сипел:

— Тяти-покойника любимая… — затряс головой Култыш, роняя частые слезы, — Фаефана Кондратьевича… Э-эх, человек был! Челове-ек! Клаша, а Клаша, ты тятю-то помнишь? Фаефана-то Кондратьевича?

— Как же, как же, помню, — стараясь угодить пьяненькому Култышу, заторопилась Клавдия. — Бродни ему мой тятя всегда чинил. Гуляли они вместе. Самондравный был человек, но добрый. Мне одинова зайчонка приволок… Как живого вижу… Ты бы закусывал, хоть капуской, раз уж сохатина тебе не к душе…

— Отец-то твой горюн, посмотрел я давеча на него…

— А-а, — тряхнула горестно головой Клавдия и отвернулась, подняв передник к глазам.

— Худо тестю, худо. Можно сказать, только нашей милостью и жив. Обутки ноне никто не чинит. До обуток ли? — И, что-то сообразив, Амос быстро приказал Клавдии: — Сбегай-ка за ним. Пусть с нами выпьет. — Хозяин хлюпнул носом: — За тятю, Фаефана Копдратьевича, царствие ему небесное…

— Дай я тебя поцелую! — полез через стол умилившийся охотник.

Клавдия встревоженно глянула на хозяина, постояла и пошла за Трохой.

Под поцелуй выпили еще, и Амос с прежней настойчивостью повернул разговор на охоту, на зверя. А Култыш все пытался запеть и твердил:

— Мор в тайге. Мо-ор! Всемирный мор, конец свету. Прогневали матушкукормилицу…

— Ну, мор! Закаркал, едрена мать! — сердился Амос. — Сохатого свалил, еще корова ходит, а он — мо-ор, мо-ор!

Добыл бы ее да не раздавал попусту, с деньгами был бы. Побаловал кержаков сохатинкой — и будя. Пусть тряхнут кошельком, а то обсевком голым и сдохнешь…

Култыш, взбычившись, глянул на хозяина. Амос тоже уставился в упор, будто на мушку взял.

— Ведь врешь, брешешь про корову! Толкуешь, что даже в Изыбаше пичуги малой не осталось… А уж коли в Изыбаше нет…

— Ах, Амос, Амос! Да разве один Изыбаш в тайге? Разве, окромя его, нету мест золотых? Курушка, Серебрянка, Медвежья падь… Э-э, не знаш ты, чужая тайга…

— Ты много знаш! Врать только! В Медвежей пади все выгорело. А Курушка? Чего на твоей Курушке осталось?

— Да ничего почти что. Харюз только в речке, — подтвердил Култыш.

— Да и Серебрянка уж отсеребрилась, кладовка-то ваша опустела, и мышей даже нету — мужики сказывали.

— Чего мужики сказывали? Если бы мужики там побывали, от коровы и шерсти не оставили бы! Сказывали! Кишка тонка у твоих мужиков на Серебрянку ходить!

— Так уж у всех и тонка? — вызывающе усмехнулся Амос.

Култыш подозрительно уставился на хозяина, потер кулаками виски.

— Ну, ну, не беленись! Давай еще хлебни да закусывай хоть капустой. Свалишься с копытов долой… — заторопился Амос.

Но Култыш уже был готов. Когда Клавдия вернулась домой, он лежал на полу, положив под голову кулаки, и тоненьким, угасающим голоском тянул:

Клавдия затащила его в горницу, на половики, сунула под голову плоскую подушку. Пришел Троха, выпил, за нос себя суетливо подергал и скоро уже лежал рядом с Култышом, плакал, называя его благодетелем и прочими хорошими словами.

Амос поднялся из-за стола почти трезвый, коротко бросил жене:

— Собери соли в дорогу, котелок, сухарищек. Он снял со стены много раз чиненное ружье отца, Фаефана Кондратьевича, дунул в стволы, щелкнул курками.

— Ты куда? — испугалась Клавдия. — Не смей! Подожди Култыша, согласуйся, воровски не смей! Таежный закон забыл?!

— Сейчас голод всему закон! — отрезал Амос и с силой отстранил ее.

Амос спешил. Он толкался шестом по обмелевшей Онье так, что узенькая осиновая долбленка на перекатах зарывалась в воду по самые борта. Силенка у него еще сохранилась. Сам он и его семья голодовали меньше других жителей Вырубов. Старая, еще заведенная при отце привычка сгодилась. В семьях охотников всегда сушат судари. Зачерствел ли хлеб, получились ли у стряпки неудачи, куски ли со стола, краюшки ли с покоса — вое на сухари. На полатях накопилось несколько мешков сухарей, потому что после смерти Фаефана Кондратьевича их мало употребляли. Иногда только в охотку со щами ели ребятишки, да если Култыш забредал, Клавдия насыпала сухарей в его суму или нищим подавала. Капуста еще с прошлого года осталась. Свежая картошка вот-вот появится, она уже с воробьиное яйцо — Амос глядел. Ботву свеклы, брюквы и листики капусты Клавдия уже во щи крошит.

Нет, не умрет Амос с голоду, и детишки не умрут. Может, и деревня помаленьку поднимется. Месяц-другой протянут жители Вырубов и, глядишь, тоже начнут огородным пользоваться. Правда, в огородах не ахти как наросло, но все же зелень — еда. Ну, а за эти два месяца многие перемрут, ой, многие'.

«Прогневали, видно, косматого!» — подумал Амос и подивился на себя. Вот опять бога помянул. А сам ведь в душе-то знает, что это лишь пугало для людей, узда невидимая. Уму и смекалке Амос доверял больше. Еще с детства он твердо уразумел, что бог-то он бог, да сам не будь плох. Правда, по наущению матери исполнял Амос ритуалы и правила староверов, но на самом деле оставался к нам совершенно равнодушным. Вон они, соседи-то, ждут, что бог подаст, — и мрут, как мужи. А он не станет ждать, он добудет мяса, и эти же соседи придут к нему и начнут канючить, делая вид, будто ничего не знают и знать не хотят: по-божьи или нет сделал Амос, сходивши воровски на чужие солонцы.

Что же касаемо Култыша, так его в расчет брать не стоит. Для него бог тайга и превыше всего — таежный закон. Но защитить этот закон он один не в силах. Каждый закон, худой ли он, хороший ли, — миром создается и держится миром.

Амос равномерно перебрасывал и перебрасывал шест. Горели ладони, ломило поясницу, сохло во рту. Он время от времени зачерпывал жилистой рукой воды, отпивал глоток, вытирал рубахой лицо и снова гнал лодку вперед.

Отощалая Онья бестолково билась на перекатах, урчала в шиверах, гремела на порогах. По крутым берегам ее неподвижно стоял березник со скрюченными коричневыми листьями. Даже сосны и те порыжели. Солнце беспощадное, вовсе не сибирское солнце сжигало все, высасывало из скудной скалистой почвы последние соки. По узеньким берегам-бечевкам торчали прошлогодние остожья. Трава на них реденькая, ершистая. Сено нынче вырубчане не поставили. Падет скотина, совсем обнищает деревня.

С радостью вспомнил Амос, как он мало-помалу подкашивал да подкашивал траву в огороде и набил почти полный сеновал. Трава на мокрой земле нынче, как тесто на опаре, поднимается. А кто не велел соседям пригородить ключ?

К вечеру с гор понесло гарью. Амос поднял голову. Высокое, изнывающее от жары небо затягивало темной пленкой дыма. Яростное, немое солнце пекло немилосердно даже в предзакатные часы.

Впереди показалась черная полоска. Должно быть, несколько дней назад лесной пожар подступил к речке, потоптался возле нее, зашипел, забегал вдоль берега, подобрался к самой воде и по упавшей лесине или веточкой, подхваченной ветром, перекинулся на другую сторону и ушел в глубь тайги. Лишь трупелые валежины и высокие пни курились синенькими струйками, словно только что задутые свечи. По воде хлопьями плыли сажа и листья. Дышать сделалось трудно. К берегу подбивало обгоревших на лету птиц. Амос выловил из воды копалуху — глухарку и тут же отбросил. Она уже протухла. Подумав, он все же подобрал птицу, зажарил на углях и, преодолевая отвращение, жевал, жевал, стараясь думать о чем-нибудь другом. Вдруг скривился, вырыгнул на ладонь вонючую кашицу и шлепнул ее о камни.

— Себя омманешь, а брюхо нет, — проворчал он и размочил в воде сухарь.

После этой остановки всю ночь шел на шесте, задыхаясь и: слабея, однако к утру миновал пожарище и обрадовался.

Огонь, только он мог воспрепятствовать Амосу и остановить его. Но пожары уже объединились воедино, смахнули жизнь с горных хребтов и обрушились на предгорья, угоняя кочевников-скотоводов в голые степи.

Вот и Серебрянка — звонкая речка. Укрытая горами, лесом и кустарником, она неожиданно выныривала из непроходимой гущи, разъединялась на камне и двумя прозрачными крылами слетала в Онью.