"№10 2005" - читать интересную книгу автора (Журнал "Если")

|

ЕСЛИ №10 (152) 2005

МАРИЯ ГАЛИНА ЗАПЛЫВАЯ ЗА БУЙКИ

|

Никогда не думал, что в такой конторе будет такой стол. Обшарпанный, из ДСП. И что в коридоре будет висеть стенгазета «Навстречу съезду».

Наверное, их этому специально учат, такой особой утомленности во взгляде. Им с нами скучно, они про нас все знают. Неужели и правда знают?

— Караванов Альберт Викторович, — скучно сказал он, глядя в какие-то бумажки.

Я молча кивнул. В горле пересохло.

— Студент калининского пединститута. Исторический факультет.

— Ага.

— На данный момент в академотпуске.

— Ага.

— Посещали семинар профессора Литвинова.

Я думаю, Литвинов виноват. Он же знал, что могут быть неприятности. И не только у него. Говорят, он просто хотел подгадить ректору, которого терпеть не мог. Вот и подгадил.

— К нам приехали месяц назад. Проживаете у тетки по матери, Валентины Перепеличко. Временно прописаны.

— Ну, да…

Зачем это ему? Неужели знает?

— Почему не встали на учет?

— В военкомат? Я не… у меня справка.

— В районный диспансер.

— Я… встану.

Я так и думал! Значит, когда я говорил родителям, что за мной следят, что в очереди, в автобусе, на перекрестке мне попадаются одни и те же лица, что встреченные скашивают глаза, увидев меня, и поспешно отворачиваются…

«Типичный бред преследования», — сказал румяный доброжелательный врач, бывший одноклассник дяди Миши, приглашенный как бы попить чаю. И тут же увел с собой.

— Временно работаете библиотекарем…

— Да. Я…

— Районная библиотека. Приморский район.

— Да, но это…

— К вам часто заходит некто Покровский.

— К нам много кто заходит, — сказал я и вытер ладони о штаны.

Их интересую не я. Их интересует Покровский.

— Вы же взрослый человек, Альберт Викторович, — укоризненно произнес майор Иванов, — не надо притворяться дурачком.

Я и есть дурачок. То есть психически больной. У меня есть выписка из истории болезни. Он сказал это нарочно. С намеком, что он-то знает…

— Что он за человек?

— Культурный. Берет все больше классику. Книги сдает вовремя.

— Вы что, в вашей библиотеке газет не читаете? Сейчас очень осложнилась международная обстановка. Я бы даже сказал, обострилась. Я ожидал от вас большей сознательности, Альберт Викторович.

Он хочет, чтобы я сказал что-то про этого Покровского. Тогда он от меня отстанет. Или не отстанет?

— Я… правда не знаю. Чего вы от меня хотите?

— Познакомьтесь с ним поближе. Подружитесь с ним. Он очень приятный, образованный человек. Любит поговорить, поделиться своими мыслями.

— И?

— Что — и? У вас появится друг. У вас же здесь нет друзей, Альберт Викторович. У вас и раньше не было друзей.

Я не понимаю, он хочет, чтобы я следил за этим Покровским? Втерся к нему в доверие? Он намекает на то, что меня все ненавидят? Говорят, если человек переезжает куда-то, даже временно, как я, за ним следует его дело, папка с завязками, а там все — с самого детства, и все, что Ты сделал, и отметки, и отношения в школе, и всякие случаи, и медицинская карта, и даже то, чего ты сам не знаешь. А вдруг этот разговор о Покровском — просто отвлекающий маневр? Чтобы я расслабился и потерял бдительность? Я подумал, что мне надо торопиться. Вдруг мне все же удастся перехитрить их? И я сказал: хорошо, я обязательно постараюсь познакомиться с Покровским получше.

— Я знал, что вы меня поймете, — сказал майор Иванов.

В детстве, начитавшись Кусто, я мечтал стать исследователем моря, плавать в прозрачной, пронизанной солнцем толще воды, а потом написать про все это замечательную книгу.

Нереально. Пока нереально, во всяком случае. Да и для акваланга требуется разрешение, которого у меня нет.

Подъем с моря крутой, бетонные ступени лестницы растрескались и перекосились. Это из-за оползней — после дождя пласты глины отваливаются, словно ломти хлеба под ножом.

Икроножные мышцы ноют скорее приятно, с чувством выполненного долга. Сегодня я проплыл четыре км. От пирса до пирса двести метров, десять раз туда, десять обратно. Мимо обросших скользкой зеленью бетонных блоков, покрытых острыми зубками мидий, оттолкнуться, развернуться, — вот откуда у меня столько порезов на ладонях и ступнях, — и вновь по мутной воде, в которой солнце вычерчивает огненные нули и восьмерки. Когда я засыпаю, они пляшут перед глазами.

У рынка в трамвай набиваются тяжелые тетки с кошелками, из которых торчат пучки зеленого лука.

— Уродины сходят? — деловито спрашивает женщина за моей спиной, и я с миг мучительно соображаю, на что это она намекает, но тут же понимаю, что речь идет о кинотеатре «Родина» — самом большом в городе, на целых три зала, с облупившимися колоннами, подпирающими фронтон.

— Я выхожу, — отвечаю я, и чувствую, что горячая волна заливает лоб. Может, она нарочно так сказала, чтобы посмеяться?

Уже когда подходил к подъезду, вспомнил, что обещал тете Вале купить хлеба и еще чего-нибудь к чаю, но когда полез в карман, оказалось, что денег там нет. Вытащили. Скорее всего, в трамвае — или еще там, на пляже, пока я плавал от пирса до пирса. От унижения и злости у меня слезы на глазах выступили. Странно, что такое возможно в городе у моря.

Тетке я сказал, что забыл деньги дома, а то она вновь завелась бы. Я и такой, и такой. И не от мира сего, и непрактичный, и бедные мои родители. Мне кажется, она радуется, когда ее первоначальное впечатление обо мне подтверждается. А так она только обозвала меня профессором, и все. Деньги я взял из заначки — скоро они мне понадобятся, но послезавтра получка, я возмещу. По телевизору шла какая-то чушь, но тетка не выключала, потому что через полчаса должен был начаться музыкальный конкурс «Алло, мы ищем таланты!».

У витрины булочной я остановился. Сделал вид, что развязался шнурок у кеда. Улица была пуста. Подозрительно. Обычно в это время здесь еще много народу. Это что-то значит? Или нет?

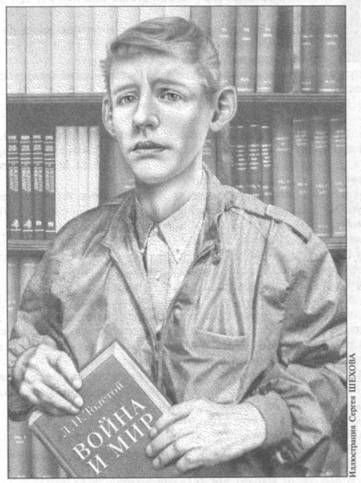

По формуляру он был Борис Борисович. Борис Борисович Покровский, тридцать девятого года рождения, инженер, СКБ «Вымпел». Разрабатывает что-то секретное? А потом переправляет своему связному? Я проглядел формуляр. Он таки брал однажды Юлиана Семенова, но больше классику. Нашу и переводную. Сейчас на руках у него была «Война и мир», а «Страдания юного Вертера» он вернул.

Я осмотрел синий томик. За корешок переплета вполне можно было запихнуть сложенные чертежи. Но сейчас там пусто. На внутренней стороне обложки приклеен бумажный кармашек. Кроме карточки, в кармашке ничего нет, а на самой карточке против одной-единственной фамилии стоит одна-единственная подпись. Разумеется, самого Покровского. Книгу после него никто не брал. Если честно, ее и до него никто не брал, кому он нужен, этот Вертер?

Тут возможны два варианта. Либо его связник работает здесь же, в библиотеке — моя напарница, Вероника Ефимовна, например. Нет, это смешно. Значит, уборщица, или полотер, или электрик — кто угодно. Но не может быть, чтобы они не предусмотрели такой возможности. Либо связь еще не осуществилась, и послание еще не прочитано. Так? Я пролистал книгу. Даже проглядел страницы на просвет. Может, он наколол буквы иглой? Карандашных пометок тоже не видно. Впрочем, нет, в одном месте на полях помечен один абзац. Карандашом. Что-то про то, как Шарлота намазывала масло на хлеб. Ну и что? При чем тут Шарлота? Может быть, это какой-то шифр? Если взять, скажем, эту книгу, а потом «Мертвые души» и еще что он там брал и сложить отчеркнутые фрагменты (а я был почему-то уверен, что они там найдутся), то получится — что? Я уже отправился, было, за «Мертвыми душами», но тут пришли две школьницы — им нужна была «Поднятая целина». И пожилая дама, которой понадобился роман Апдайка «Беги, кролик, беги!». Кролик оказался на руках, поэтому она попросила подобрать ей что-то в этом роде… Пока я подыскивал что-то «в этом роде», солнце ушло за две сросшиеся акации, свет из зеленого стал красным, и я понял, что пора закрываться. И ведь в конце концов то, что делает этот Покровский, меня не касается, верно? С чего это я решил им помогать? Пускай разбираются сами.

Снаружи доносился гулкий монотонный звук, словно кто-то протяжно и страшно кричал: «Бутыыылку! бутыылку!». Я почти научился не обращать на него внимания.

Я валялся на диване и читал «Вокруг света», и в какой-то момент меня начало клонить в сон — последнее время я засыпал легко и без всяких таблеток, но пришлось проснуться, оттого что тетка трясла меня за плечо.

— Опять! — жалобно сказала она. — Ты только послушай!

Я сел и прислушался. За окном мелко и сухо шелестела акация.

Звенел на повороте трамвай. Тетка стояла, прижав руки к груди, байковый халат вылинял на животе, опухшие щиколотки нависают над шлепанцами.

— Они опять ее включили! Слышишь, пол дрожит?

Соседи за стеной были тихие, приличные люди: он бухгалтер на кондитерской фабрике имени Розы Люксембург, она сестра-хозяйка в санатории «Красные Зори». Но тетка полагает, что у них есть кладовка, замаскированная висящим на стене ковром, и в этой тайной кладовке стоит машина, которая облучает всех секретным излучением. Поэтому тетка слышит голоса. Пока что эти голоса говорят ей обидные, но неопасные вещи, но я боюсь, в один прекрасный (это я фигурально выражаюсь) день голоса скажут ей нечто такое, что она пойдет на кухню и возьмет там хлебный нож, который регулярно носит к точильщику…

Добрый, румяный врач, бывший одноклассник дяди Миши, расспрашивал маму и папу обо всех родственниках, но тогда никто еще не знал про машину, которая облучает тетю Валю. Просто удивлялись — с чего бы это вдруг она поменяла хорошую двухкомнатную квартиру в центре на эту, у базара? А оказывается, там, за стеной, тоже стояла машина, — на какое-то время тете Вале удалось от нее избавиться, но потом ее секретно перевезли сюда.

— Ничего там нет, тетя Валя, — сказал я как можно убедительней.

— Ты нарочно это говоришь?

— Это трамвай. Слышите, он проехал?

Она ушла, покачивая головой и что-то бормоча себе под нос. Я вновь открыл «Вокруг света», но сосредоточиться уже не мог — в голову лезли всякие глупости. Поэтому я встал и крикнул тетке в кухню:

— Я пойду прогуляюсь, тетя!

— Ночью? — в ужасе спросила тетка.

Еще девяти не было; с теткиной точки зрения — глубокая ночь.

— Я ненадолго. Чтобы заснуть.

Это ей как раз понятно. Она сама мучается бессонницей.

— И зайди к ним. Как бы попроси соли. Может, им станет стыдно наконец? — говорит она мне вслед.

Я думаю, если мне завязать глаза и несколько раз повернуть, взяв за плечи, как поворачивают человека, играющего в жмурки, то я все равно безошибочно определю, в какой стороне море…

Листья акации над головой мелко тряслись сами по себе. На канализационном люке сидела, посверкивая глазами, кошка.

И вновь это ощущение, что кто-то смотрит мне в затылок.

Я обернулся — никого.

Зато увидел вывеску, она горела малиновым светом, тень дерева пересекала ее надвое.

Сонная аптекарша за прилавком читала «Роман-Газету».

Днем, когда у прилавка толпился народ, я не решался. Неловко.

Сейчас, оказывается, тоже неловко. Я прокашлялся.

— Мне это… Ну, изделие. Номер…

Я понял, что забыл номер.

— Презервативы ему нужны, — сказал кто-то звонким голосом.

Я покраснел и кивнул. Девушка стояла рядом, кофточка с золотой нитью облегает грудь, юбка туго натянута на ягодицах.

— Четыре копейки в кассу, — аптекарша стала выбираться из-за прилавка.

— Мне много надо, — прошептал я.

— Сколько?

— Ну… пять.

Это много? Или нормально? Что они подумают? Заподозрят неладное?

— Двадцать копеек в кассу, — флегматично сказала аптекарша.

— Меня зовут Лиля, — сказала она.

Под фонарем листва казалась жестяной, в конусе света клубилась мошкара. Воздух был жарким и тяжелым, как вода; мне казалось, я плыву, раздвигая его плечами.

— Алик, — хрипло сказал я.

— У вас есть девушка, Алик?

— Нет… я недавно приехал… я…

— Зачем же тебе презервативы, Алик?

Я шепотом сказал:

— На всякий случай.

Лиля. Влажное имя. Как волна.

Она нагнулась, поправляя ремешок босоножки, подол ее юбки при этом поехал вверх. Я отвел глаза.

— И не было девушки? Совсем-совсем?

— Нет, почему. Была. Три года назад. Еще на первом курсе.

— Так давно? — удивилась она. — Почему?

Потому что там, где я провел полгода, кормят бромом. И еще много чем.

Этого я ей не сказал.

Она придвинулась ко мне ближе. Я чувствовал жар, исходящий от нее даже сквозь одежду — ее и мою.

— Пойдем, студентик, — прошептала она мне на ухо, — пойдем вон туда, я тебе кое-что покажу…

— А что там?

— Беседка. Ну, такая, знаешь, беседка. У тебя ведь есть все, что нужно, да? Ну так пошли…

Она нарочно оказалась в той аптеке? За мной следят? Может, их там целая банда? Вот так ловят на живца, уводят в укромное место, а потом… Я же ее совсем не знаю…

— Ну? — она нетерпеливо пританцовывала на ходу. Рука у нее была горячая и влажная.

— Лиля! — раздалось из темноты. — Лилька!

Они со смехом вынырнули из боковой аллеи, несколько парней, девушки, светлые платья и рубахи светились в темноте.

— Ой! — обрадовалась она. — Это Жорик. Вот здорово! А вы куда?

— На Морвокзал, — сказал солидный Жорик. — Там у них бармен новый. Идешь? И этот с тобой?

— Это… как тебя зовут? — обернулась она ко мне.

Она уже забыла.

— Альберт, — сказал я.

— А это Алик. Точно. Пошли с нами, Алик?

— Нет, — сказал я сухо. — Извините, нет.

— Ему домой надо. В кроватку. Да, Алик?

Я молчал.

— Да ты не грусти. Увидимся.

Она легко чмокнула меня в щеку, обдав запахом сладких духов. Я смотрел, как они, смеясь, уходят в темноту, по перечеркивающим дорожку полосатым теням… Я ненавидел себя. Пять, думал я. Пять километров. Без всяких скидок. Вот тебе, вот тебе, вот тебе…

Он пришел в четверг, под конец дня. Наверное, заехал с работы, под мышкой зажат портфель без ручки. Еще у него были носки в полосочку и дырчатые сандалеты. Брюки чуть коротковаты, словно он из них вырос.

Он торопливо поздоровался. Не потому, что был невежливым, просто спешил — через полчаса мы закрывались, и уборщица тетя Зина уже начала возить шваброй по линолеуму. И попросил… молодого Вертера.

Может быть, думал, что связник ему что-то там оставил?

Но когда я вынес синий томик, не столько затрепанный, сколько полинявший от времени, он разочарованно сказал:

— А другого издания у вас нету?

— С картинками, что ли? — не удержался я.

— Нет, просто другого… год, издательство…

— У нас и этого-то никто не берет, — сказал я честно. — Зачем нам два Вертера?

— Ну да, у вас, наверное, все больше фантастику просят.

Мы подписались на такую красно-белую серию, где печатали наших и не наших фантастов, и два тома — Саймака и Стругацких — у нас уже заиграли.

— Да, — сказал я. — Классику сейчас вообще мало кто берет. Только ученики и учителя.

Обычно я не слишком-то стремлюсь разговаривать с посетителями, но тут мне стало интересно. Зачем это он им понадобился? И что они такое делают в своем КБ, что он брюки себе новые не может купить, а продает шпионам государственные тайны?

— Вот вы вообще что заканчивали? — спросил он строго. — Библиотечный техникум?

— Три курса истфака, — сказал я.

— Ну, тогда вы должны понимать. Будущее — это то, чего нет. Вообще нет. Понимаете? Какое придумаете, такое и будет. Их тысячи, миллионы, этих будущих. А прошлое — одно-единственное. Оно требует к себе уважения.

— Поэтому вы и предпочитаете классику?

— Да. Возможно.

— Книги врут, — сказал я неожиданно для себя. — Даже хроники. Летописи. Написал что-то один человек, а мы ему верим. А может, он это по заданию партии и правительства писал?

— Или сам добросовестно заблуждался, да? — улыбнулся он. Зубы у него были слишком белые и ровные — наверняка искусственные.

Мне нужна хотя бы пара недель. А там пусть делают, что хотят.

— Вы правы, — сказал он задумчиво. — Это действительно нельзя проверить. Но ведь не в этом дело! Для нескольких поколений то, что написал летописец, и есть самая настоящая правда. Возьмем, например, «Слово о полку Игореве»…

— Подделка, — решительно сказал я. — Это кто-то из мусин-пушкинского круга, скорее всего, с благоволения и ведома самой Екатерины. Текстовый анализ доказывает…

— А его в школе учат, — печально проговорил он.

— Ну, вреда от этого нет. Кто-то прочтет и начнет интересоваться историей. К тому же его на цитаты растащили. Мыслью растекашеся и все такое… Я думаю, тут дело в созвучии — растекашеся, каша… То есть размазывать кашу по столу… А «мысль» на самом деле — мысь, белка. То есть белкой прыгая по дереву, сизым орлом под облаком… зооморфный ряд метафор.

— То есть, — уточнил он, — «Слово…» вошло в культурный контекст примерно как «Горе от ума»?

— Ну да…

— Так какая разница, кто его написал? И зачем? Несколько поколений знают, что Игорь собрал дружину и сказал ей «луце ж потяту быти, неже полонену быти», а в это время потемнело солнце… Даже пытаются вычислить, когда это конкретно случилось — привязать к какому-то определенному полному солнечному затмению. Слушают оперу «Князь Игорь», сочиняют стихи про Ярославну, как она плачет на городской стене…

— Даже песня такая есть — «Как зовут тебя? Ярославна! Ярославна моя, постой!». Хотя это на самом деле не имя, а отчество, — вставил я.

— Ну, да… Звали ее, кажется, Евдокия, но про это поэты не пишут. Слишком неромантичное имя. Оно встроено в другой культурный контекст. Дуня, Дуся — по созвучию с «дурой». Простолюдинка. Пустите Дуньку в Европу, и все такое…

Тетя Зина начала с намеком шаркать у него под ногами шваброй, и он спохватился. Я тоже спохватился — свет на корешках из розового стал красным.

— А нельзя посидеть в читальном зале? — спросил он.

— Сегодня уже не выйдет.

Тетя Зина очень сердится, если я задерживаюсь. Тогда и ей приходится задерживаться, а у нее внуки.

— Завтра? — задумчиво спросил он. — Я могу разве что с утра…

— Мы открываемся в десять.

— Да, но мне на работу… Вы не могли бы… в порядке одолжения… на полчасика раньше…

Значит, тренировку придется сократить.

Тетя Зина у нас, подобно капитану, покидает корабль последней. Иначе я бы все время психовал — закрыл ли окно? выключил ли свет? повернул ли ключ в замке?

Две сросшиеся акации отбрасывали совокупную длинную тень. За углом звенел трамвай. Кто-то в кронах старательно выводил: «Буу-тыылку… буутылкуу!».

— Ну ладно, — сказал он, — до завтра.

Он уже повернулся со своим портфельчиком, когда я окликнул его.

— Постойте! Кто это так кричит? Сова?

— Что вы! — удивился он. — Это горлица. Кольчатая горлица. — И вдруг шепотом добавил: — Вы знаете, мне кажется, что я сумасшедший!

Я ошеломленно застыл, но он уже повернулся и, смешно подпрыгивая, побежал к остановке…

Я говорил себе, что вовсе не хочу ее видеть. Совсем наоборот, я вышел, чтобы прогуляться перед сном, успокоиться… Но ноги сами вынесли меня под малиновую вывеску. Сейчас на дверях висела табличка «Закрыто на учет». Ниже синим восковым карандашом приписано: «Фимочка, заходи».

Жестяными голосами орали цикады.

Я их ненавидел.

Чем все кончилось, думал я: темной захламленной квартирой около базара? ковриком с оленями? кислым клоповьим запахом? пыльными формулярами, клеенными корешками никому не нужных книг? Я же был уверен, всегда уверен, что мне уготована иная, яркая, замечательная жизнь! Это у них, у них у всех будет все как обычно, потому что они сами этого хотят. Потому что они этого заслуживают. Тогда как у меня…

Ничего, утешал я себя, стиснув зубы, это ненадолго. Теперь ненадолго.

И тогда я увидел ее — белая блузка светилась в темноте, вывеска отбрасывала на белые руки, на лицо рубиновые пятна света.

Она шла под руку с каким-то моряком и смеялась.

Я отступил в тень, потом несколько раз глубоко вздохнул и вышел им навстречу.

Они шли, не замечая меня. Просто попытались обогнуть, как огибают неодушевленный предмет, вроде тумбы с афишами.

В горле у меня пересохло.

— Лиля, — выдавил я.

— Чего тебе, мальчик? — равнодушно спросила она.

— Я подумал… мы можем…

— Отвали, пацан, — сказал моряк.

— Но я только…

Я отведу тебя к морю, хотел сказать я, я покажу тебе, какое оно, ты, наверное, и не подозреваешь: оно спит и дышит, и топит в себе звезды, а песок по утрам голубоватый, пустой и холодный, и на нем, знаешь, такие следы, отпечатки крыльев, перьев, крестообразных лап; я думаю, это вороны, они купаются в песке, как мы — в волнах… Я отведу тебя на берег и расскажу свою самую большую тайну.

Моряк легонько толкнул меня раскрытой ладонью. Он даже не размахнулся, просто толкнул, но я отлетел на несколько шагов. Дыхание у меня перехватило, на глазах выступили слезы — скорее, от обиды.

— Оставь его, — заступилась Лиля, — это же просто мальчик. Ты же видишь…

— Я таких мальчиков… — сквозь зубы сказал моряк.

Ударить его в ответ? Или просто подойти, отодвинуть плечом, взять Лилю за руку и сказать «пойдем»? В общем, сделать то, за что женщина уважает мужчину. Но вместо этого я отвернулся и побрел вдоль трамвайной колеи; я думал, они будут смеяться мне вслед, но они даже этого не сделали, просто пошли дальше, и я слышал, как моряк что-то рассказывает, а Лиля ойкает, поощряя его…

Я шел, и рельсы расплывались в моих глазах.

Он пришел ровно в девять, когда я отпирал железную дверь. От травы тянуло сыростью, и растрескавшаяся асфальтовая дорожка вся была пересечена блестящими слизистыми следами улиток. Он шел, глядя себе под ноги, чтобы не наступать на этих улиток. Потом увидел меня, остановился у подножия лестницы и поднял голову.

— А я уж пожалел, что просил вас, — сказал он. — Кому охота вставать на час раньше из-за постороннего человека.

— Я вообще рано встаю.

Обычно в это время я выхожу из моря — оно теплее, чем воздух, и похоже на жидкое полупрозрачное стекло. Ладно уж.

Читальный зал (на самом деле светлая, в три окна, но небольшая комната с двумя столами) был, понятное дело, пуст. На полках громоздились подшивки местного «Знамени коммунизма» и центральных газет, журналы «Огонек» и «Наука и религия». Отдыхающие их любили — там часто рассказывалось про всякие чудеса, а потом ученые авторитетно объясняли, почему эти чудеса невозможны. Объяснений отдыхающие не читали. На стене висел плакат гражданской обороны — про действия в очаге ядерного поражения.

— Я принес с собой книгу, — он вытащил из портфеля зеленый томик. — Это моя книга, я взял ее из дома. «Война и мир», собрание сочинений в четырнадцати томах. Том шестой. Тысяча девятьсот пятьдесят первый год. Вас еще тогда и на свете не было.

— Я не знаю, — сказал я. — По-моему, сюда нельзя приносить свои книги.

— Выносить нельзя, — возразил он. — Из читального зала. А насчет приносить ничего не сказано.

Я пожал плечами:

— Работайте.

Интересно, что он будет с ней делать?

— Погодите, — сказал он, поскольку я уже направился в абонементный зал, — у вас есть «Война и мир»?

— Да. Какой вам том?

— Тот же самый, — сказал он.

Он говорил — он сумасшедший. Тогда я думал, он шутит. Или намекает. Нет, откуда ему знать? Разве что… этот майор Иванов просто хотел меня проверить на лояльность — соглашусь ли я сотрудничать? На всякий случай я сказал:

— Вам привет от Иванова.

— От кого? — рассеянно удивился он. Он продолжал листать свою «Войну и мир». Искал что-то. Нашел, заложил страницу пальцем и задумался.

— Извините, — сказал я, наверное, перепутал.

— Так у вас есть «Война и мир»? — переспросил он и жалобно добавил: — Пожалуйста! Я специально отпрашивался на утро!

— Я посмотрю. Если старшеклассники не забрали.

Старшеклассники не забрали. Я выложил перед ним зеленый томик, точно такой, как у него. Формуляр я вынул, а книгу отдал ему. И сел за соседний стол.

Все равно до десяти библиотека формально не работает.

Он покосился на меня, но ничего не сказал. А что он мог сказать — «пожалуйста, выйдите»? Поколебался, раскрыл вторую книжку и стал сличать. Потом поднял голову и посмотрел на меня. Глаза у него были несчастные.

— Вот, — сказал он.

— Какая-нибудь ошибка? Типографский брак?

Вряд ли он собирался подменить книгу. На семнадцатой странице всегда стоит библиотечный штамп, это все знают, это легко проверить.

— Вот, — сказал он, — читайте!

— Я ее уже читал, — осторожно сказал я, — спасибо.

— Нет, читайте вот здесь!

— «С того дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых…» — я вопросительно поднял голову.

— Да-да…

— «…Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым», — читал я, стараясь угодить сумасшедшему. — Ну и что?

— А теперь здесь! — и он пододвинул мне точно такую же книгу, раскрытую на той же, триста девяносто пятой странице.

— «Наташа…» — начал я, внутренне ужасаясь абсурдности ситуации…

— Дальше, дальше! — сказал он нетерпеливо.

— «…так и оставалась в неведении касательно личности их раненого спутника, тогда как Соня…»

— Вот оно!

— «…не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым». Это какой-то розыгрыш?

— Если бы, — горько сказал он. — В этом экземпляре Соня ходит за Болконским, и он, оценив ее преданность, делает ей предложение, а потом умирает у нее на руках, тогда как Наташа до самого конца так и не догадывается, что это за офицер едет с ними… Соня же посвящает всю свою жизнь его памяти и первая отказывает Николаю, так что тот без угрызений совести делает предложение княжне Марье, а Соня уходит в монастырь, и там… Совсем другая история, вы понимаете?

— Наборщик решил пошутить.

— В пятьдесят первом-то году?

— Ну, — я заколебался, — свихнулся. Экземпляры изъяли, но один случайно остался.

— В самом деле? — горько спросил он. — А в «Юном Вертере» эта классическая сцена с бутербродами? В библиотеке есть экземпляр, если вы его откроете…

Я его уже открывал, но не сказал ему об этом.

— Обратите внимание, какой хлеб она нарезает.

— Какое это имеет значение?

— Вы понимаете, — он отложил книгу и загрустил, — я люблю классику. Всегда любил. Именно за то, что она неизменна. Вы — молодой человек, вам трудно понять… Вот, скажем, «Молодую гвардию» Фадеев переписал, поскольку в первом варианте была плохо отражена линия партии. И, в принципе, должно существовать две «Молодые гвардии» — в одной линия партии отражена, в другой — нет, и молодогвардейцы действовали совершенно одни, без помощи, без поддержки, без партийного руководства… Просто мальчики и девочки, которых затянуло под колеса войны, понимаете?

Он все-таки провокатор, подумал я, его нарочно ко мне подослали. Господи, ну что им от меня надо?

— А классику изменить нельзя. Вы же не поручите Толстому переписать «Войну и мир», чтобы он лучше отразил роль народа? Чтобы мужики не угрожали княжне Марье тупым бунтом, а разъяснили бы ей губительную сущность крепостничества… Классику можно только запретить, но не больше.

— Ну и что? — Я специально говорил сухо, чтобы он понял: не на того напал. Пускай забирает свою, по спецзаказу сварганенную книжонку и валит отсюда. Но он не собирался уходить. Наоборот, уселся поудобнее и вытянул ноги в старомодных дырчатых сандалетах.

— Я много переезжал, — сказал он задумчиво, — работа такая, и, конечно, книги — не тот багаж, который легко таскать за собой. Потом, везде есть библиотеки, а классику, как вы сами говорите, берут мало. За ней не надо стоять в очереди. Так что я почти не покупаю книжек. Но Толстой у меня свой. И Чехов. И Достоевский. И вот, я захотел перечитать «Войну и мир» — все-таки замечательная вещь.

— Я ее не люблю. Сплошное моралите…

— Это потому, что вам ее в школе навязывали. Очень мудрая книга. Но, знаете, когда я открыл ее, то вдруг начал сомневаться. Я забыл, что случилось с Андреем Болконским. Он умер от ранения, да, но когда? И как?

— Все помнят, что случилось с Андреем Болконским, — сухо сказал я. — Как раз это в школе проходят. Наташа ухаживала за ним преданно и самоотверженно, и он…

— Ну, вот видите. А я вдруг начал сомневаться. И когда открыл книгу и прочел… Оказывается, это была не Наташа, а Соня. И согласитесь, при таком раскладе суть происходящего меняется. Соня становится чуть лучше, а Наташа — чуть хуже. Она вроде и не виновата, графиня не велела ей говорить, и Соня, руководствуясь жалостью к блестящему красавцу и лояльностью к семье Ростовых, взялась ухаживать за ним… И вот… она как бы уже немножко тургеневская девушка — совсем другой характер. Но это только в одном экземпляре — моем, понимаете? Я специально пришел, чтобы проверить — только у меня.

— Ну и что?

— А то, что в таком случае теоретически может существовать экземпляр, где Соня таки выходила Болконского. И они поженились…

— И были счастливы?

— И не были счастливы, поскольку характер у него постепенно все больше стал походить на отцовский, и он постоянно напоминал ей, что она ему не ровня, и она плакала, но продолжала его любить. Это же все-таки не дамский роман.

— Опять же — ну и что?

— А что, если весь тираж будет состоять из таких экземпляров? Все издания, наличествующие на данный момент? Как это отразится на всех нас?

— Никак, — неуверенно сказал я.

— Вы ошибаетесь. Я же говорю вам — все написанное есть правда. В каком-то смысле. Ладно, мне пора.

Он сгреб в портфель свой экземпляр «Войны и мира» — я специально смотрел, чтобы свой, и направился к двери. Уже на выходе я окликнул его:

— Погодите. Так какой хлеб нарезает Шарлота?

Он обернулся и устало мигнул.

— В вашем экземпляре, ну, который я брал на дом, она нарезает черный хлеб. Ржаной.

— Ну и что?

— А то, что дом, где на стол гостям подают ржаной хлеб, принадлежит совсем другой культуре. Вы понимаете? Одна деталь, и уже все другое. Сельское хозяйство. Традиции. Даже климат!

— Если это в одном экземпляре, то ничего, — неуверенно сказал я.

— А вы уверены, что только в одном? — спросил он через плечо и вышел. Я слышал, как он топает по железной лесенке.

— Алик, — трагичным голосом спросила тетя, — что это такое?

А то она не знает, что это такое.

— Я хотела постирать твои брюки. На всякий случай проверила карманы. А там…

— Ну, тетя Валя…

— Будет звонить твоя мама, что я ей скажу?

— Ничего, — процедил я сквозь зубы.

— Я думала, ты приличный мальчик.

— Я и есть приличный мальчик. А это мне нужно для опытов.

— Алик! Ну какие в библиотеке опыты? Что ты мне врешь? Ты спутался с этой… Райкиной дочкой. Сарра Моисеевна сказала, она видела, как вы вместе выходили из аптеки. И мамаша ее была шалава, и девка такая же шалава выросла…

Значит, они дают понять, что за мной все-таки наблюдают. Сарра Моисеевна — это так, прикрытие.

— А вот это, — выдавил я перехваченным горлом, — уже мое дело.

— Позволь! Я за тебя отвечаю. Я не допущу, чтобы…

Она замолчала, прислушалась и вновь повернулась ко мне. Лицо у нее было несчастное.

— Ну вот опять.

— Это трамвай проехал, тетя.

— Нет. Они опять ее включили. Когда она работает, я слышу всякие гадости. Пойди, Алик, будь хорошим мальчиком, скажи им.

— Ладно, — сказал я с облегчением, — сейчас схожу.

Забрал у нее презервативы и вышел. На ветке за окном угрюмо требовала свою бутылку горлица.

Вода была прохладной. Я заставил себя отплавать четыре км, потом вылез на мокрый песок и растерся шершавым полотенцем. Над морем плавали волокна тумана. У горизонта над полосой тумана тянулась цепочка птиц — кажется, диких гусей. Они-то могут лететь, куда хотят — на всякие границы им наплевать!

Потом я подумал, что на самом деле мне надо бы плавать не вдоль берега, а в открытое море — совсем другое ощущение. Но на меня тут же начнут орать с патрульной вышки. Они на всех орут. «Мужчина, заплывший за буйки, немедленно вернитесь обратно». И потом, как же я буду мерить километры?

Я поднялся наверх, миновав плакат «Правила поведения на воде» и черную табличку, на которой мелом были выведены цифры — температура воды и воздуха. Может… просто остаться здесь, устроиться на водную станцию, измерять температуру, следить, чтобы другие не заплывали за буйки?

Книжный магазин на Базарной открывался в девять. Я успел заскочить туда по дороге на работу.

Покровский пришел в пять — я уже запирал окна на шпингалеты.

— Сегодня короткий день.

Он ответил:

— Я не надолго. Просто хотел взять книгу.

Вид у него был какой-то пришибленный, скучный, словно его побило молью.

— Какую-нибудь классику, да?

Он помялся. Потом сказал:

— Хватит с меня этой классики. Лучше фантастику. Там ведь заведомо — все выдумка, верно? И если что-нибудь изменится… Кто заметит, сколько ног на самом деле было у инопланетного чудовища?

Я сказал:

— Я был в книжном. У них есть этот ваш «Вертер». Новое издание, прошлого года. Я посмотрел.

— Ну и что? — быстро спросил он.

— Черный. Ну и что? Может, всегда был черный? Кто помнит?

— Вот именно, — согласился он. — Я об этом и говорю, — он помялся. — Простите, но… тот Толстой? Можно посмотреть еще раз?

— Так мы вчера смотрели…

— Это же каких-нибудь пять минут!

Я пожал плечами и поплелся к стеллажу с намалеванной на картоне буквой «Т». Третий том «Войны и мира», понятное дело, стоял на месте, — редкий ученик добирался до середины эпопеи.

— Вот он, ваш Толстой.

— Посмотрите вы, ладно?

— «Наташа…» — начал я, поскольку том сам собой раскрылся на триста девяносто пятой странице, — «…касательно личности их раненого спутника, тогда как Соня…». Это не та книга. Вы ее подменили, да?

— Нет, — уныло сказал он, — просто это распространяется все дальше. Как инфекция. Так я и думал.

— Скажите, — спросил я, — а вы газеты читать не пробовали?

Он прикусил губу, и я понял, что попал в точку.

Вот почему они им заинтересовались. Из-за газет. Ведь если…

— Я, наверное, вообще не буду читать, — быстро сказал он.

— Вы думаете, если вы прочтете газету, и там… если везде будет написано, что…

Что границы открыты, никто не спрашивает никаких справок, и мне не надо…

Что я никогда, никогда не лежал в психушке.

Что меня любит Лиля.

Не сложись все так, как сложилось, не прищучь они профессора Литвинова, не разгони кружок… Приходил человек в сером, вел долгие разговоры, смотрел укоризненно… Что я тогда ему наговорил? О ком?

Не помню.

И я сказал хриплым шепотом:

— Если это правда… а вдруг… вы можете сделать так, чтобы все это — ну, это, вы понимаете — было лучше?

— Я не могу по заказу, — упирался он, — это как-то само… просто возникает в голове, и все.

— А если представить поярче…

— Что?

— Ну, Наполеон отменил крепостное право, просто росчерком пера взял и отменил, и крестьяне взяли вилы и… Нет, не то. Опять получается то же самое… Или вот…

— Вы знаете, — сказал он, — это мне приходило в голову. Но это как-то слишком глобально. Я не… не умею думать общими понятиями. Не представляю их. Только что-то частное, детали, подробности. Это да…

— Подробности, — я задумался. — Вот вы говорили, что подробности тоже могут…

Мы сидели в кафе «Росинка» над морем и пили пиво. Немолодая, лет тридцати, женщина за стойкой нарезала бутерброды. Сквозь нейлоновую блузку проглядывал бюстгальтер, лишь чуть прикрывавший темные круги вокруг сосков. Я отвернулся.

Он сказал:

— Я думал, только сумасшедший мне поверит.

Я молчал, чувствуя, что краска заливает мне шею, щеки, виски. Потом с трудом выговорил, потому что молчание становилось просто невыносимым:

— Это был просто нервный срыв…

— Ах, вот оно что… — он неловко покрутил головой. — Это вы потому бросили институт?

— Да, — сказал я, — да, отчасти. У нас был студенческий кружок, и они…

— А! — он понял. Люди его возраста такие вещи понимали быстро.

— Так вы попробуете?

— Ну что же я могу сделать? — он снял очки и, как все близорукие люди, сразу приобрел беспомощный вид. — Ведь даже если что-то и меняется, то трудно предугадать, как и что именно! Кстати, теоретически уже должны быть какие-то изменения, разве нет? Если «Юный Вертер» и Наташа с Соней…

Буфетчица подошла к нашему столику, и я заказал еще «Жигулевского».

— Вроде никаких. Но я все равно завтра что-нибудь вам подберу… такое… Просто, чтобы… ну, проверить, а вдруг? Понимаете?

— Да, — вздохнул он, — понимаю. Только завтра я не могу. Работа.

— Ну после работы? На этом самом месте.

Он надел очки, опять снял их, протер, снова надел.

— На этом самом месте, — сказал он. — Хорошо.

— И представляешь, это та самая бабка, которую я обложила в трамвае, прикинь? — оказывается, она тем временем что-то рассказывала, оживленно размахивая свободной рукой. — И она нам все баллы скостила… Ты что, не слушаешь?

Винный отдел в продуктовом еще не успел закрыться, и мы купили пыльную бутылку шампанского «Юбилейное». На берегу уже никого не было; мы устроились под скалой, похожей на спящего тюленя. Шампанское показалось мне совсем невкусным, я подумал, что представлял себе все как-то иначе.

— Почему, слушаю. Вам дали третье место.

— Ну, да, из-за той заразы. Ну откуда я знала, что она член комиссии?

Тем временем она взяла мою руку и положила ее себе… ну, в общем, на ней даже не было трусиков.

Я подумал — какого черта, она сама хочет! И тут луч света ударил мне по глазам.

— Оп-па! — сказала Лиля.

Камни на песке отбрасывали синие движущиеся тени, и среди этих теней стояли две фигуры с автоматами.

— И что это мы делаем в пограничной зоне после десяти вечера? — лениво спросил один.

— Понятно, что, — сказала Лиля и одернула платье.

— Тоже мне, нашли место, — кисло сказал пограничник. — Ну пошли, что ли?

— Мы ничего не нарушали, сержант, — оправдывался я. — Мы только…

Пограничник тем временем разглядывал мой паспорт.

— Караванов Альберт Викторович, — сказал он, — понятно. А вам известно, что пребывание после десяти в пограничной зоне карается пятнадцатью сутками исправительно-трудовых работ?

— С каких это пор?

— Согласно указу семьдесят семь бэ. Так что пошли, гражданин Караванов Альберт Викторович.

Его напарник что-то сказал ему на ухо. Тот кивнул. Потом подтолкнул меня в бок стволом автомата.

— Двигай.

Его напарник и Лиля продолжали стоять на песке. Мне показалось, он положил руку ей на бедро.

— Почему вы… Послушайте, либо я пойду вместе с девушкой, либо…

— Какая девушка? — лениво сказал пограничник. — Не было никакой девушки. Двигай, гад, а то пристрелю. При попытке к бегству.

Прожектор чертил в небе светящимся пальцем огненную дугу. Она обежала горизонт, тронула холодным пламенем кромку воды, по песку вновь побежали тени. Я оглянулся. Там, сзади, на берегу уже никого не было.

На миг я увидел дирижабль. Он висел в темном небе, точно разбухшая мертвая рыба.

— Значит, нарушаем, — сказал комендант. — Прописка временная, от военной службы уклоняемся и еще нарушаем…

— Я не уклоняюсь. Я освобожден.

— Согласно последнему постановлению Минобороны — нет. Пятнадцатью сутками вы не отделаетесь, гражданин Караванов. Вы дезертир.

— Послушайте, я…

В комендатуре было сумрачно, одинокая лампочка под проволочной сеткой горела вполнакала, вокруг нее чертила круги ночница. На стене висел выцветший плакат «Действия гражданского населения при атаке с воздуха». На нем смутно угадывалось серое брюхо гигантского цеппелина.

Второй человек, сидевший за столом, склонился и что-то сказал коменданту на ухо.

Тот недовольно бросил мой паспорт на стол.

— Раз так, — сказал он, — ну, ладно.

— Пойдемте, Альберт Викторович, — тот, второй, поднялся.

— Куда?

— На вашем месте, — сказал тот строго, — я бы задавал поменьше вопросов.

Солдат у двери отодвинулся, пропуская нас, и козырнул — не мне, понятное дело.

У этого майора фамилия была Сергеев.

— Я ожидал от вас большей сознательности, — укоризненно сказал он. — Вы в курсе, какая сейчас напряженная международная обстановка? Что сейчас в Монголии творится, знаете? А вы не хотите нам помочь в таком ответственном деле…

— В каком деле?

— Вот, — сказал майор, протягивая книжку в газетной обертке. — Дадите завтра этому вашему…

— Зачем?

— Пускай почитает. Вы же обещали ему литературу подобрать, разве нет?

Все подстроено, подумал я, подстроено с самого начала. Ну да, они же не могут заставить его читать насильно!

— А если он не захочет?

— Захочет.

— Откуда вы знаете?

— Ну, вы же с ним вроде подружились. Вот вы его и уговорите… Всего неделя, подумал я, мне нужна всего неделя. Черт с ними, с тренировками — только бы прогрелась вода!

— Ладно, — сказал я.

И как они не боятся? Ведь может же он, в принципе, начитать что-то такое, отчего они исчезнут навсегда и больше не вернутся…

— Вот и хорошо. Сейчас вас проводят по месту жительства…

— Я сам дойду.

— Я же сказал, — веско уронил майор. — Проводят. По месту. Жительства.

И я понял, что никуда мне от них не деться.

Затрепанная книжка в газетной обертке оказалась всего-навсего «Тарасом Бульбой».

Он рассеянно пролистал ее и сказал:

— Вы уверены, что с этим стоит работать?

Я сказал:

— А как же.

Неделя, думал я как заведенный, всего неделя. А там пускай делают, что хотят.

Пиво сегодня было какое-то мерзкое. Кислое, словно разбавленное.

— Я бы не хотел читать Гоголя, — уперся он, — вы понимаете… Он такой яркий писатель… в смысле живописный… а тут сплошные детали. Подробности. И вообще — зачем он вам? Все-таки он был странный человек, Гоголь. Давайте, я лучше что-нибудь другое.

Я понятия не имел, зачем им понадобился «Тарас Бульба». Должно быть, в неведомом мне почтовом ящике неведомые аналитики просчитали что-то очень важное и судьбоносное…

На всякий случай я сказал:

— Я, конечно, историк недоучившийся, но… Помните, я вам говорил — тот кружок. Его вел профессор Литвинов…

— Тот самый? — он слегка оживился.

— Ну да, — согласился я.

Неделя, не больше.

Он сказал:

— Надеюсь, вы знаете, что делаете!

Утром я проплыл на двести метров больше. Вода была двадцать градусов. Это в семь утра — к первому замеру. А значит…

Покровский так и не появился; я подумал, это к лучшему. Я не мог смотреть ему в глаза.

Интересно все-таки, что он сделал с Тарасом Бульбой?

Сегодня была получка — очень кстати, потому что заначка моя совсем опустела. Правда, норму урезали, и талонов на сахар не выдали совсем. Сказали, в следующем квартале. Те, которые на табак, я тут же у входа сменял на продуктовые и почти на все закупил шоколад и изюм. А стакан чищеных орехов я всего за сто рублей купил на базаре по дороге домой.

Талоны на спиртное я отдал тете Вале, и она сказала, что я хороший мальчик — она их поменяет на талоны на сахар и наконец-то сварит варенье. Шоколад я спрятал в чемодан и затолкал под кровать; тетка топталась на кухне и уходить оттуда, похоже, не собиралась — я слышал гудение примуса и уханье насоса.

«Маяк» передавал песни по заявкам радиослушателей; большой популярностью пользовалась какая-то Гюльбекешер… Пела она, как принято у восточных певцов — с каким-то подвыванием, и я уже собирался выключить приемник. Тем более что слушать было совершенно невозможно — внизу, по брусчатке, грохотали колеса грузовой автоколонны. В кузовах стояли зачехленные орудия. Но тут как раз начались новости. Какое-то время я их слушал просто так, не думая ни о чем, но потом до меня дошло… Я вскочил и, даже не выключив приемник, который так и продолжал тихо квакать мне вслед, выбежал из дома…

Трамваи стояли — прямо на рельсах, черные и пустые, и, когда я добрался до библиотеки, была уже почти полночь. Я шел точно по дну моря, и тени акаций колыхались на треснувшем асфальте, подобно водорослям.

Задыхаясь, я взбежал по железной лестнице и отпер наружную дверь. Библиотека встретила меня полной тишиной. На книжных полках подмигивали в лунном свете картонные таблички с буквами.

Я прошел меж стеллажами, задел ногой стремянку, она откинулась к противоположной полке, при этом больно ударив меня по щиколотке. Я добрался наконец до Гоголя, бросил на пол пухлый том «Мертвых душ», потом не менее пухлый второй том…

«Тарас Бульба» был зажат между «Миргородом» и «Страшной местью». Он был совсем маленький… Только тут я сообразил, что надо бы включить свет. Накал был совсем слабым, лампочка еле тлела пурпурной вольфрамовой нитью.

Что они заставили его сделать? Передвинуть Запорожскую сечь ниже по течению? Превратить прекрасную панну в юную турчанку? Этого я узнать не успел, потому что по металлической лестнице загрохотали чьи-то тяжелые шаги…

Потом дверь распахнулась.

Я забыл запереть ее изнутри:

Мрачный парень с красной повязкой на рукаве шагнул внутрь. За ним шла девушка в красной косынке — она остановилась у порога, в темноте. В руке у нее был зажат потайной фонарь.

— Народная дружина, — сказал парень. — Почему нарушаем?

— Нарушаем? — удивился я. — Что? Я тут работаю. Я библиотекарь.

Мне хотелось сказать «я здешний ворон», и я с трудом подавил истерический смешок.

— Светомаскировку почему нарушаем? Окна почему не зашторены?

Тут только я сообразил, что меня тревожило, пока я шел к библиотеке ночными переулками. Темнота.

Не светилось ни одно окно.

— Не понял, — сказал я, — мы что, уже воюем?

— Еще нет, — сказал парень сквозь зубы. — Это учения, урод. Сейчас пройдем в районный штаб ГО, и тебя доходчиво ознакомят с текущим международным моментом…

Говоря это, он повернул выключатель, и свет погас. Светился только потайной фонарик, и теперь, из темной комнаты, я смог разглядеть лицо девушки.

— Лиля, — сказал я.

Она была в гимнастерке, на рукаве красная повязка, талия перетянута ремнем, волосы убраны под косынку. Не удивительно, что я ее сразу не узнал.

— Ты его знаешь? — обернулся к ней парень.

— Да, — она качнула фонарем, — он у тети Вали живет. Племянник ее, что ли. Оставь его, Леха, он безобидный. Просто больной на голову. Плавает каждое утро по три часа, чес-слово. Тренируется.

— А если бы это была боевая тревога? — не мог успокоиться ее спутник.

— Ну, тогда бы и разобрались. По законам военного времени. А сейчас чего? В штаб его тащить? Так штаб отсюда в трех кварталах…

— Ладно, — парень махнул рукой и направился к выходу, — твое счастье, малый. Только свет больше не зажигай, слышишь.

— Ладно, — в свою очередь, ответил я.

Я хотел еще что-нибудь сказать Лиле, ну вроде, что я все понимаю и не держу на нее зла или, напротив, что я ненавижу ее и буду ненавидеть вечно, но она уже простучала каблучками по железным ступенькам и исчезла во тьме.

Я на ощупь вытащил ящичек с читательскими формулярами. Ничего не было видно, поэтому я поднес его к окну. Светила почти полная луна — в ее свете я нашел букву «П», извлек читательскую карточку Покровского и, поворачивая ее то так, то эдак, чтобы слабый лунный луч высветил чернильную запись, нашел его адрес. Он жил на Канатной — не так уж далеко отсюда.

Я оставил картотеку на подоконнике и выбежал, чуть не забыв запереть за собой дверь.

Видимо, учения уже окончились, потому что во дворе дома стоял грузовик с включенными фарами и какие-то люди, кряхтя, поднимали в кузов что-то тяжелое. Сначала мне показалось, что это гроб, но потом я понял: грузят пианино. Оно лаково блестело в лунном свете. Почему ночью? Я решил не ломать над этим голову, а разглядев эмалевую табличку с номерами квартир над дверью подъезда, взбежал на третий этаж. Несколько раз я нажимал на кнопку звонка под фамилией «Покровский» — были и еще кнопки и еще таблички с фамилиями, — мне показалось, что звонок не работает, и я все жал и жал, пока дверь не приоткрылась на длину цепочки.

— Я же сказал, к пяти утра, — недовольно буркнул Покровский.

— Борис Борисыч! Это я, Алик!

— А! — Он отстегнул цепочку. — Заходи.

Я зашел в темный коридор (свет он включил, но накал был опять никакой) и перевел дыхание.

— Все не так! Все получилось не так!

— Догадываюсь, — сухо сказал он, — все всегда получается не так. А в данном случае, что конкретно?

— Турция… Вы знаете, чья сейчас Турция?

— Ну да, — он пожал плечами, — Турецкая Советская Социалистическая республика. Будто вы этого не знаете? Помнится, вы рассуждали на тему, что было бы, если бы Россия в свое время не вышла к Средиземному морю?

Выход в Атлантику. Босфор и Дарданеллы. Плацдарм в Малой Азии. Кто-то гораздо умнее меня взял и просчитал и не ошибся…

— Может, это и не так уж плохо, — пробормотал он, — учитывая, что сейчас творится на Дальнем Востоке.

— Да ничего там не творится! Не творилось, пока мы…

Пока Шарлота не стала нарезать черный хлеб. Пока Соня не вышла замуж за Болконского. Пока…

— Что, — неуверенно сказал он, — было лучше?

— Гораздо лучше! Вы разве не помните?

— За мной должны заехать в пять утра, — сказал он, — нас перебрасывают в Красноярск. Я хотел хоть немного выспаться.

— Нельзя так, — я почувствовал, как слезы затекают мне за воротник, и только поэтому осознал, что плачу. — Нельзя…

Тот румяный врач назвал это сверхидеей. Я думаю, это примерно то же, что мания: она гонит вперед, и сжимает грудь, и не дает дышать… Не будь ее, я бы, наверное, тоже принял все как есть, и не удивлялся бы, и успокоился. Но эта мания выжгла у меня в мозгу огненную печать, и я твердо помнил: так не должно…

— Что, — он близоруко моргнул, — вы хотите отменить Турцию?

— Да! Как же я… я же тренировался! Я же мечтал! Куда мне теперь плыть? Куда деваться?

— Но я не могу. Как можно отменить реальность?

— Но у вас же получалось! Вы ведь уже делали! До пяти еще есть время. Если подумать… найти что-то правильное… правильную классику…

— У меня больше нет классики, — невыразительно сказал он.

— Тогда пошли! В библиотеку! У меня ключ — вот!

Я для убедительности тряхнул ключом.

— Алик, — сказал он, — вы вообще в курсе, что после двух ночи действует комендантский час?

— Я… нет. Но ведь сейчас только полвторого!

— За мной в пять должны заехать, — напомнил он.

— Если все пойдет как надо, никто никуда не поедет. Это все из-за «Тараса Бульбы»!

Он сказал:

— Мне кажется, вы преувеличиваете! Алик, а вы вообще… как себя чувствуете?

Я понял, что он уже и сам не помнил настоящей реальности. Может, подумал я в тихой панике, та реальность, где мы встретились, тоже была ненастоящая, потому что он ведь что-то и до этого читал, и все уже было искажено и намертво сцеплено, а на самом деле все было замечательно, в той, самой-самой первой, самой настоящей: и никто ко мне не приходил, и не разговаривал со мной, и не призывал к сознательности, и я не принес им свои конспекты лекций профессора Литвинова, и толстый румяный врач не приходил никогда, и если и приходил, то не ко мне…

У нас уже были космические корабли, подумал я, наверняка — Луна и Марс, и орбитальные поселения, и на Земле не было границ, и моря принадлежали всем.

Мне захотелось ударить его, и я с трудом заставил себя разжать стиснутые кулаки.

Нет, сказал я себе, просто его странные способности развились совсем недавно, и он не умеет ими управлять, его надо просто научить, подтолкнуть, не может же быть, чтобы все нельзя было сделать лучше, только хуже — надо просто знать как, смогли же эти подгрести под себя Турцию!

Он даже хотел захлопнуть дверь, но я сунул ногу в щель и сказал:

— Нет!

— Алик, — сказал он, — послушайте.

— Я ведь сумасшедший. У меня и справка есть. Хотите, покажу?

Я так смотрел на него, чтобы он понял, я могу сделать все что угодно, абсолютно все что угодно, и мне ничего за это не будет… ну, почти ничего.

Он почувствовал это и на самом деле испугался.

— Ладно-ладно, — сказал Покровский, — пошли. Только… не надо так горячиться, Алик!

Булыжник блестел, словно политый водой, черные тени лежали на нем, и наши торопливые шаги отдавались эхом в темных подворотнях.

Без десяти два мы стояли у двери библиотеки. На ней висел огромный амбарный замок, а еще она была опечатана — и со шнурка свисала бумажка с надписью: «Объект находится под особым контролем Штаба Гражданской обороны».

Он сказал:

— Вот и все. Это вы нарочно меня сюда вытащили?

И присел на ступеньку.

— Меня предупреждали, чтобы я не поддавался на провокации.

— Предупреждали? — я нависал над ним, пытаясь осмыслить услышанное. — Значит, они вас тоже завербовали?

— Почему — тоже? — теперь удивился он. — И вообще, никто меня не вербовал. Я работаю на объекте, я же вам говорил.

— Это связано с книгами?

— Вовсе нет, — отмахнулся он.

Я подумал — в этой реальности он немножко другой, и его странное качество может исчезнуть так же внезапно, как появилось. Но попробовать стоило. Мне казалось, я уже слышу шаги патруля — настоящего военного патруля, а не тех опереточных дружинников, — они грохотом отдавались в подворотнях, и я никак не мог сосредоточиться.

— Что вы читали в последнее время? Вспомните!

— Да ничего я не читал, — отмахнулся он.

— Ну, когда-то. Давно, в школе?

— «Дубровского», — неуверенно сказал он, — «Капитанскую дочку»…

Из-за крыш, шипя и разбрасывая искры, вырвалась сигнальная ракета, пронеслась вертикально вверх, оставляя светящийся след в черном воздухе, и погасла.

— Да я почти ничего не помню, — он задумался, — только про то, как француз медведю в ухо выстрелил и еще про беличий тулупчик.

— Раньше вы были не таким! Раньше вы… Вас это интересовало. Вправду интересовало!

— Послушайте, Алик, — устало сказал он, — нас ведь заметет патруль. Они сейчас не церемонятся. Правда, может, мне из комендатуры удастся связаться с нашим замом по АХЧ, он наверняка сейчас не спит, все-таки у меня категория «Це». А у вас?

— Не знаю.

— Как можно не знать своей категории? Нет, — он помотал головой, — ничего не приходит… устал я очень, мы тут одну штуку до ума доводили, мне бы еще пару дней, ну хотя бы сутки, а нас в Красноярск… Оборудование погрузили, расчеты опечатали.

— Последний раз, — я всхлипывал, обернувшись лицом к морю. Его не было видно, но я все равно его чувствовал; бесполезное, бессмысленное сугубо внутреннее море, за которым лежит Турецкая Советская Социалистическая республика…

Шаги грохотали по брусчатке.

— И тогда вас никуда не переведут, и вы успеете закончить свою одну штуку. Вам же ничего не надо делать, просто вспомните, ну пожалуйста, вспомните про… ну, я не знаю, Гринева там или Швабрина…

Я точно помнил, что там был еще и Швабрин.

— Вы слишком верите книгам, — сказал он, — словно они могут спасти человечество. Уверяю вас, это не так. Книги — это слишком… эфемерно.

— Я вовсе не хочу спасать человечество. Оно либо спасется само по себе, либо не заслуживает спасения. Я хочу спасти себя.

— Никто не меняется, — сказал он устало, — и вы не изменитесь. Что бы ни произошло, вы не изменитесь.

— Нет! — У меня перед глазами все расплывалось от слез, и я совсем не видел его лица. — Я мог бы стать свободным! Мог бы изучать море! Увидеть другие страны! А это…

Только тут я ощутил: в мире что-то изменилось.

Шаги больше не отдавались эхом по брусчатке. Фонарь в моих глазах расплывался колючим ореолом, а где-то за углом звенел на повороте трамвай.

— Не понимаю, чего вы от меня все время хотите, — сказал он сердито.

— Ничего, Борис Борисыч, — судорожно выдохнул я, — кажется, уже ничего.

Что он вспомнил? Что вместо беличьего тулупчика Пугачеву достался заячий? Или что-то совсем другое, такое незначительное, чего, кроме литературоведов, никто обычно и не замечает?

На противоположной стороне улицы за стеклом булочной красовались плакаты «Хлеб — всему голова!» и «Планы Партии — планы народа». Акация трясла сухими стручками, как дервиш — погремушкой. Луч прожектора береговой охраны щупал дальние тучи.

— Вытащили меня посреди ночи… — продолжал ворчать он.

— Уже все, — сказал я, — можно идти домой. Вам же вставать в пять утра.

— С чего это? — удивился он.

Ночь дышала сухим черным жаром, точно бочка со смолой. Цикады орали так, что у меня звенело в ушах. Одна сидела на нижней лестничной площадке — крохотное рогатое создание — и судорожно трепетала крыльями.

— А знаете, — сказал он, — это даже хорошо, что вы меня вытащили. Давно уже я не гулял ночью… когда-то, давным-давно…

— С девушкой?

— Да, с одной девушкой. Только это было не здесь, в Мурманске. Ночи там летом светлые. Облака над морем золотятся, чайки кричат. Красиво.

— А потом?

— Потом нас перевели. Сначала в Севастополь, потом сюда. У нас же закрытая контора. Так я и не…

— Закурить не найдется?

Они выросли из подворотни так внезапно, что я на миг подумал: это опять какой-то патруль, но то была просто какая-то пьяная компания. Они стояли, перекрыв дорогу и отбрасывая тени, такие длинные, что головы их плясали где-то, у наших ног.

Я сказал:

— Извините, нет.

— …Не сказал ей, что люблю ее, — закончил Покровский. — Не успел.

— Ты невежливо разговариваешь, — сказал парень.

Я опять сказал:

— Извините. Пропустите ребята, а?

— Плохо просишь. — Они сдвинулись, и тени их слились в одно трехголовое чудовище. — Гони деньги, малый.

— У меня… — я начал рыться в карманах.

— Не унижайтесь, Алик, — сказал Покровский.

— И ты, четырехглазый.

В кино герой всегда бьет хулиганов. Внезапно оказывается, что он знает самбо или бокс и вообще мастер спорта, но это скрывает, однако я только и умел, что плыть вперед, зарывшись в зеленые волны… пятьдесят метров… еще пятьдесят. Все, что я умел — это беречь дыхание.

Я нечаянно вывернул карман, он болтался пустым мешочком у бедра. Денег у меня было всего ничего, и им это не понравилось.

— Это не деньги, — сказал один строго. — Ты издеваешься? Он над нами издевается, да? По-моему, ему надо извиниться. Извиняйся, паскуда.

— Извините.

— Не так. Ложись на землю.

— Алик, — сказал Покровский, — не делайте этого. Потом будете жалеть.

Я остался стоять.

— А ты заткнись, четырехглазый.

— Ах ты, чмо лагерное, — сказал Покровский, — гнида!

Он коротко размахнулся и ударил среднего под дых, — не так неумело, как могло бы показаться. Он дрался точными, отработанными движениями — вот он-то вполне мог сойти за того киногероя, только там, в фильмах, парень обычно идет с девушкой и лет ему под двадцать, потому что он ударник труда и мастер спорта. А Покровский был старше, намного старше.

Я осознал, что просто стою и смотрю, как будто и вправду это было кино. Наверное, надо помочь? Я сделал шаг к тому, второму, и уже размахнулся, чтобы ударить, как вдруг Покровский стал оседать, держась за бок, а тени вокруг него метнулись в разные стороны и пропали — бесшумно, как и полагается теням, а он остался лежать, скорчившись, и булыжник рядом с ним вдруг стал лаково блестеть.

— Так и не успел, — пожаловался он и закрыл глаза.

У ближайшего автомата была с корнем выдрана трубка, но другой рядом с ним работал, и я набрал 03, и сказал:

— Тут, на углу Канатной человека ножом ударили.

— Адрес, — сказал усталый голос в трубке.

— Я ж говорю, на углу Канатной, Сегедская, угол Канатной.

Я сидел с ним, пока не услышал вой сирены, потом отошел и из ближайшего подъезда смотрел, как его увозили. По-моему, к тому времени он как раз перестал дышать.

Милиция приехала раньше «скорой» — наверное, кто-то из окна видел драку и вызвал милицию, но сам, понятное дело, вмешиваться не стал. Никто из темного дома не вмешался, никто не вышел, чтобы спасти его. Чтобы спасти нас.

Я стоял, смотрел и думал: все кончилось. И когда на подгибающихся ногах брел домой, вернее, к тете Вале, думал: все кончилось, все как всегда, больше ничего не изменится, и я никуда от себя не денусь, и, наверное, завтра меня вызовут туда, хорошо бы они меня нигде не нашли, поэтому лучше я не пойду на работу, а пойду куда-нибудь в городской сад, послушаю духовой оркестр, поем мороженого из круглой алюминиевой вазочки, покатаюсь на цепной карусели или просто посижу где-нибудь на траве, потому что сегодня мне предстоит бессонная ночь, надо подготовиться, шоколад лежит под кроватью в чемодане с вещами, который я до сих пор так и не успел разобрать до конца, и я наполню презервативы высококалорийной смесью шоколада и толченых орехов, и привяжу к поясу, и на следующую ночь войду в теплую воду и поплыву, и катер в территориальных водах напрасно будет шарить своим лучом по волнам; потому что одинокого пловца не так просто заметить.

Так думал я, поднимаясь по темной, пропахшей кошками лестнице, мимо таблички «Трусить в парадном воспрещается», мимо похабных надписей на стенах, мимо почтовых ящиков с полустертыми номерами.

Я уже машинально вытер ноги о половичок и нашарил в кармане ключ, но остановился. Оставалось еще одно дело.

Я обернулся к соседней двери и нажал облупленную кнопку звонка. Я жал и жал, наверное, минут пять, пока за дверью не раздались шаркающие шаги.

— Кто там? — спросил дребезжащий голос.

— Откройте, Илья Маркович, это ваш сосед, Алик.

— Алик, — удивился Илья Маркович, снимая цепочку с двери, — что случилось?

Он был в пижаме и тапочках.

Я молча отодвинул его и прошел в коридор. Хрусталь в румынской стенке переливался острыми гранями, а на подоконнике стоял круглый аквариум с рыбками, и они таращились на меня своими выпуклыми глазами и шевелили губами, будто хотели что-то сказать. Я прошел мимо, к стенке, на которой висел новенький ковер, и сорвал его со стены. Нашитые петли треснули, а вот гвоздики полетели в разные стороны — под ними обнаружилась фанерная дверь с круглой ручкой. Я дернул ее на себя и, подхватив ближайший стул, с размаху ударил им в блестящую панель, подмигивающую огоньками.

— Не включайте больше свою машину, Илья Маркович! — сказал я сквозь зубы. — Никогда больше не включайте свою машину!

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |