"Изобретение любви" - читать интересную книгу автора (Стоппард Том)

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

АЭХ. Стало быть, я умер. Хорошо. А это пресловутый стигийский мрак.

Харон. Эй, на берегу! Принять конец!

АЭХ. «Принять конец!» Вот он – язык людей и ангелов! [1]

Харон. Осторожнее с креплением. Я надеюсь, сэр, скорбящие друзья и домочадцы устроили вам достойные похороны.

АЭХ. Кремацию – впрочем, весьма достойную. Отслужили в Тринити-колледже и упокоили прах, как и ожидалось, в графстве Шропшир [2], где мне не случалось ни останавливаться, ни тем более проживать.

Харон. Мир праху, покуда волки с медведями вас не откопали.

АЭХ. Этих бояться нечего. Шакалы – другое дело. Люди любят поговорить о том, что будет после их кончины. Утешение в смерти не такое окончательное, как ожидаешь. Ну вот, конец принят. В первом семестре в Оксфорде я слушал лекции Рёскина [3]. Он принял конец безумным, как вы могли заметить.

Мы кого-то дожидаемся?

Xарон. Он опаздывает. Надеюсь, с ним ничего не стряслось. Как вас зовут, сэр?

АЭХ. Мое имя – Альфред Хаусмен. Друзья зовут меня Хаусмен. Враги зовут меня профессор Хаусмен. Теперь вы, вероятно, спросите с меня монету. К сожалению, обычай помещать монету в рот усопшего [4] чужд Эвелинской лечебнице и даже, пожалуй, запрещен их правилами.

Харон. Поэт и ученый, так мне передали.

АЭХ. Это, я думаю, про меня.

Харон. Вы за обоих?

АЭХ. Боюсь, что так.

Харон. Описание как будто на двоих.

АЭХ. Я знаю.

Харон. Дадим ему еще минуту.

АЭХ. Чтобы прийти в себя? Смотрите-ка, я нашел шестипенсовик. Чеканки тысяча девятьсот тридцать шестого года Anno Domini.

Харон. Вы знаете латынь?

АЭХ. Да, пожалуй что знаю. Последние двадцать пять лет я преподаю… преподавал латынь в Кембридже, возглавил кафедру вслед за Бенджамином Холлом Кеннеди. Кеннеди здесь? Я был бы рад с ним увидеться.

Харон. Все здесь, а прочие – будут. Садитесь посредине.

АЭX. Да-да. Не думаю, впрочем, что у меля найдется время увидеться со всеми.

Харон. Найдется, хотя начинают обыкновенно не с Бенджамина Холла Кеннеди [5].

АЭХ. Я и не думал с него начинать. При нем практика стихотворного перевода на латынь и греческий приобрела вес, которого не заслуживала – по крайней мере, в качестве инструмента для изучения античной метрики. Логично предположить, что метрические законы невозможно обнаружить в собственных стихах, где ты эти, еще не открытые, законы то и дело нарушаешь [6]. Кеннеди был школьным учителем, пусть гением, но все же школьным учителем. В приступе сентиментальности Кембридж дал кафедре его имя. По мне, с него хватило бы памятной чернильницы. Однако именно Кеннеди или, точнее, третье издание его

Xарон. Вы не могли бы немного помолчать?

АЭХ. Да, полагаю, что могу. Моя жизнь отмечена долгими молчаниями.

С кого обычно начинают?

Харон. С Елены Прекрасной. Когда мы переплывем, вы увидите трехглавого пса. Не обращайте на него внимания, и он вас не заметит.

Хаусмен…Истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы! [13]

Поллард [14]. Держи правее, Джексон [15].

Джексон. Хочешь взять весла?

Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.

Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли [16].

АЭХ. Мо!

Хаусмен. Какая наглость! А кто вас вывел из Аида, не считая собаки?

Поллард. Это собака с тобой не считается. Собака любит Джексона.

Хаусмен. Собаку любит Джексон.

Поллард. Нефлективный собак нефлективный Джексон любить, в этом вся прелесть.

Хорошая собака!

Хаусмен. Нефлективная собака не может

быть хорошей, у собак нет души.

Джексон. Что он сказал?

Поллард. Говорит, у твоей собаки нет души.

Джексон. Каков нахал!

Поллард. Все это лишний раз показывает, что ты ни аза не смыслишь в собаках вообще и тем более в Джексоновой собаке, чьей душе уже предначертаны елисейские поля, где ее нетерпеливо ожидают друзья, не покойные, но упокоенные.

АЭХ. Не усопшие, но уснувшие.

Харон. Что такое?! Со своей лодкой! До

чего дошло!

АЭX. Стоило лишь руку протянуть –

Харон. Вы о собаке?

АЭХ. Я о своем ближайшем друге и товарище Мозесе Джексоне. Nec

Харон. Верно, я помню его – Тезея. Как он рвал цепи своего друга, хотел забрать с собой из Преисподней. Но тут ничего не попишешь, сэр. Ничего не попишешь.

Вице-канцлер. Альфредус Эдуардус Хаусмен.

Альфредус Гильельмус Поллард… Мозес Йоганнус Джексон…

Джексон. Что такое

Поллард. «Обруч» [20], в аккузативе. [21]

Джексон.

Поллард. Да, устав запрещает нам катать обруч. Я – Поллард. Кажется, мы с вами разобрали обе открытые стипендии [23] в этом году. Примите мои поздравления.

Джексон. Очень приятно, поздравляю и вас.

Поллард. Что вы заканчивали?

Джексон. Академию Уэйл. Это в Рамсгейте. Собственно, мой отец там директор. Но я пришел не из школы, два года отучился в Лондонском университетском колледже. Занимался там греблей. А вы?

Поллард. Королевский колледж.

Джексон. Вы там в регби играете?

Поллард. Да. Я – заочно.

Джексон. Я предпочитаю регби футболу. Любопытно, в колледже сильная команда? Я не считаю себя серьезным крикетистом, хотя при случае могу ударить как надо. В весеннем семестре налягу на легкую атлетику.

Поллард. Ага. Что угодно, лишь бы не катать обруч.

Джексон. Нет, я прежде всего бегун. Четверть мили и полмили – мои лучшие дистанции.

Поллард. Вы, стало быть, спортом увлекаетесь?

Джексон. В Оксфорде, конечно, придется потрудиться, но – как сказал поэт – работа не волк…

Поллард

Джексон…в лес не убежит.

Поллард. Не знал, что университетским людям дают стипендию на классику.

Джексон. Классика? Нет, это не про меня. У меня стипендия от естественников.

Поллард

Джексон. Я – Джексон.

Поллард. Поллард. Мои поздравления. Это все объясняет.

Джексон. Что?

Поллард. Не знаю. Да,

Хаусмен. В «Одах». Извините. «Оды», книга третья, 24,

Поллард. Верно! Высокородный юноша не может удержаться в седле и страшится охотиться, ему бы все играть с греческим обручем.

Хаусмен. В общем-то,

Джексон. Почему? Как?

Хаусмен. Когда римлянин называл что-то «греческим», очень часто он подразумевал изнеженность, даже женоподобие. Вообще обруч,

Джексон. Вы имеете в виду – сожителю?

Поллард. Кстати, это мистер Джексон.

Хаусмен. Очень приятно.

Джексон. Я, знаете, тоже новичок. Вы не видели здесь доску, где записываются? Я собираюсь попасть в Торпидс [27] в следующем семестре. Увидимся на речке.

Поллард

Естественник.

Хаусмен. А на вид вполне приличный.

Поллард. Я – Поллард.

Хаусмен. Хаусмен. Мы с вами будем жить на одной площадке.

Поллард. О, чудно. Где вы заканчивали?

Хаусмен. Бромсгроувская школа. Это… гм… в Бромсгроуве. Такой город в Вустершире.

Поллард. Я учился в Королевском колледже, это в Лондоне.

Хаусмен. Лондон… знаю, бывал. Ходил в Альберт-Холл [28] и в Британский музей. Но лучше всего – смена караула. Кстати, вы правы насчет Овидия.

Паттисон. Мои юные друзья, я с сожалением извещаю вас, что если вы прибыли в Оксфорд в расчете обзавестись знаниями, вам лучше сейчас же от этой идеи отказаться. Мы вас купили и теперь погоним в двух забегах [31], подготовительном и выпускном.

Поллард. Да, сэр.

Паттисон. Учебный курс выстроен так, чтобы все знание умещалось между обложками четырех латинских и четырех греческих книг. Набор из четырех книг сменяется ежегодно.

Хаусмен. Благодарю вас, сэр.

Паттисон. Истинная любовь к учению – одно из двух прегрешений, которые вызывают слепоту и приводят юношество к краху.

Поллард /Хаусмен

Паттисон. Безнадежны.

Пейтер. Благодарю вас за присланный сонет, милый мальчик. И конечно, за вашу фотографию. Но отчего вы всегда пишете поэзию? Почему не пишете прозу? Проза настолько сложнее.

Студент. Никто не создал поэзии, которую хочу создать я, мистер Пейтер, а проза уже создана вами.

Пейтер. Очаровательно сказано. Когда вернусь домой, я пристальнее взгляну на вашу фотографию.

Рёскин. Мне было семнадцать, когда я приехал в Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцать шестом, и слово «эстет» еще не вошло в обиход. Эстетизм [33] едва прибыл из Германии и не диктовал своим адептам нарядов, как у Лондонской пожарной команды. Его еще не связывали с преувеличенным преклонением перед физической мужской красотой, которое содействовало падению Греции. До шестидесятых годов нравственное вырождение еще не пряталось под пагубной сенью поэтической вольности и не объявляло себя эстетикой. В прошлом все противоестественное обыкновенно оставалось в пределах школ, как, например, футбол…

Джоуитт. В школе, увы, меня считали очень красивым мальчиком. У меня были золотые кудри. Мальчики дразнили меня «мисс Джоуитт». Как меня ужасал этот дьявольский ритуал! – эта пытка! – это унижение! Мое тело ныло от истязаний, я сбегал, как только мяч оказывался рядом со мной…

Хаусмен. Неверные долготы окрест себя я зрю [34], истинно, мы были оставлены в пустыне собирать с терновника виноград и с репейника смоквы.

Поллард. Вот, наверное, почему колледж назвали в честь Иоанна Крестителя. [35]

Джексон. Собственно, Иоанн Креститель – это акриды и дикий мед, Поллард.

Поллард. Суровые уроки задают в колледже Крестителя. Сперва пустыня, а потом голова на блюде.

Хаусмен. С того самого дня, как нас зачислили, стало ясно, что чего-то здесь недостает. Устав предостерегает нас от возлияний, карт и катания обруча, но в нем ни слова о джоуиттовском переводе Платона. Regius Professor [36] не способен произносить греческие слова, и во всем Оксфорде некому его поправить.

Поллард. Кроме тебя, Хаусмен.

Хаусмен. Я заберу его тайну с собой в могилу, только расскажу всем встречным. Предательство не грех, если совершать его в шутку.

Джексон. Нас учили этому новому произношению. Я, как нормальный англичанин, никогда не мог это выговорить.

Поллард. Это, собственно, латынь, Джексон.

Джексон. А богиня любви – Уэнус. С ума сойти!

Поллард. Может быть, я неясно выразился. Латинский и греческий – это два совершенно отдельных языка, на которых говорили разные народы, жившие в неблизких частях древнего мира. Хоть какое-то представление об этом тебе, Джексон, должны были внушить в Академии Уэйл в Рамсгейте.

Хаусмен. Но богиня любви Уэнус для человека таких венерических наклонностей, как Джексон, – это серьезное возражение против нового произношения. И потом, Уэнус – это так нехимично.

Джексон. Я знаю, вы с Поллардом презираете науку.

Поллард. Разве это наука? Овидий говорил, это искусство.

Джексон. А,

Поллард. Правда. И как это, Джексон?

Джексон. Целоваться не похоже ни на науку, ни на искусство. Это не сравнить ни с тем ни с другим; это что-то третье.

Поллард. Ничего себе.

Хаусмен.

Поллард. Катулл! Дай мне тысячу поцелуев, а затем еще сто! Потом еще тысячу, потом вторую сотню! Да, Катулл – это поэт для Джексона.

Джексон. Как там у него? Это удобно послать мисс Лидделл как мой стих?

Поллард. Смотря какая эта мисс Лидделл. Она – дактиль [39]?

Джексон. Я очень в этом сомневаюсь. Она – дочь декана колледжа Крайст Черч.

Поллард. Ты не понял. Ее имя должно совпадать по размеру с Лесбией. Вся любовная лирика Катулла написана Лесбии или про нее.

Джексон. А по-английски? Девушки, которые целуются, латыни не знают.

Поллард. Ах, по-английски. Попробуем, Хаусмен? «Давай жить, моя Лесбия, и давай любить, в грош оценим ропот брюзгливой старости…»

Хаусмен. «Не дадим и двух медяков за бурчание стариков…»

Поллард. Каков пижон!

Хаусмен.

Джексон. Чем там заканчивается?

Ха смен. Заканчивается тем, что оба они умерли, а Катулла сдают на экзаменах [40].

Поллард. Все-таки, если его сдают, не

Хаусмен. Этому вас англикане учат?

Джексон. Они поженились?

Поллард. Нет. Они любили, и бранились, и мирились, и любили, и дрались, были верными друг другу и изменяли. Она сделала его самым счастливым человеком на свете и самым жалким, а через несколько лет умерла, а потом, в тридцать лет, и он умер. Но к тому времени Катулл изобрел любовную лирику.

Джексон.

Поллард. Можешь его не спрашивать. Как все остальное – часы, штаны и алгебру, – любовную лирику нужно было изобрести. После тысяч лет секса и сотен лет поэзии любовная лирика – непритворные признания влюбленного поэта, дарящего бессмертие своей даме в творении, ею вдохновленном, – так вот, лирика, как ее понимают Шекспир, и Донн, и студенты Оксфорда, была изобретена в Риме в первом веке до Рождества Христова.

Джексон. Ого!

Хаусмен. Интересный момент – это

Поллард. Ну-ка, Хаус, напрягись, разве это интересный момент в поцелуе?

Хаусмен. Да.

Поллард. Держи правее, Джексон.

Джексон. Хочешь взять весла?

Поллард. Нет, у тебя прекрасно получается.

Джексон. Хаус бездельничает с самого Иффли.

Хаусмен. Какая наглость! Кто вас вывел из Аида?

Паттисон. Мне не было и семнадцати, когда я впервые увидел Оксфорд. Это было в тысяча восемьсот тридцатом, и Оксфорд тогда был упоительным, не застроенным, как сегодня. Город кишит людьми, которым дела нет до университета, или, точнее, их отношение к университету исключительно деловое. Университет держался в стороне от лондонской и бирмингемской железных дорог вплоть до сороковых годов. Я тогда сказал: «Если к нам придут бирмингемские поезда, то и от лондонских не уберечься».

Пейтер. Мне не кажется, что вы правы, доктор Паттисон.

Джоуитт. Добираться десять миль до Стивентона, чтобы попасть на поезд в Паддингтон, никогда не было чересчур приятным занятием. Лично я благодарю Господа за нашу транспортную ветку и надеюсь, что теперешняя пересадка в Дидкоте не исчерпала щедрот Его милосердия.

Рёскин. Когда я в Паддингтоне, я чувствую себя как в аду.

Джоуитт. Вам не стоит об этом распространяться, доктор Рёскин. Нравственному воспитанию оксфордских студентов не пойдет на пользу мысль, что расплата за грехи – это всего лишь толкучка на крупном вокзале.

Рёскин. Быть нравственно воспитанным можно только тогда, когда осознаешь, насколько ужасающей была бы такая расплата. Механический прогресс – это шлак от нашей увядающей гуманности. Не удивлюсь, если ад представляет собой беспредельно раскинувшуюся модернизацию. Меж Бакстоном и Бейквеллом есть скалистая долина; там некогда – при первых и закатных лучах солнца – Музы танцевали пред Аполлоном и слышалась флейта Пана. Скалы эти взорвали ради железной дороги, и теперь каждый кретин из Бакстона может через полчаса оказаться в Бейквелле, а кретин из Бейквелла – в Бакстоне.

Пейтер

Джоуитт. Держите дистанцию.

Паттисон. Лично я всецело за образование, но в университете ему не место. Университет существует для того, чтобы искать смысл жизни посредством ученых занятий.

Рёскин. Я объявил смысл жизни в своих лекциях. Нет ничего прекрасного, что не благо, и нет ничего благого, что не имеет нравственной цели. Я заставил студентов вставать на заре, чтобы они прокладывали дорогу с цветами по обочинам вдоль болота Ферри Хинкси. Там был один ирландский щеголь, ражий детина с белыми руками и длинными поэтическими волосами, который с гордостью говорил, что никогда не видел лопаты; на целый семестр я превратил его в землекопа и научил, что труд – это основа добродетели. Потом я выехал в Венецию на зарисовки, и дорога провалилась в болото. Мой протеже начал вставать к полудню, чтобы курить сигареты и читать французские романы, а Оксфорд превратился в городской водоем для обучения гребле.

Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!

Поллард. Рёскин сказал, что, когда он в Паддингтоне, он чувствует себя как в аду, а Оскар Уайльд [44] добавил: «А когда…»

Хаусмен. «…когда он попадет в ад, то будет думать, что это всего лишь Паддингтон». Жаль, если Уайльд будет известен одними перевертышами. Сент-Джон, давай!

Поллард. Ты ведь ненавидишь спорт.

Хаусмен. Шевелись!

Поллард. Уайльда считают самым остроумным человеком в Оксфорде. Говорят, в его комнатах в Магдалине [45] нет ничего, кроме лилии в голубой вазе.

Хаумен. Что, и мебели нет?

Поллард. Да нет, мебель, конечно, есть…

То есть думаю, что мебель есть.

Хаусмен. Поднажми, Сент-Джон!

Поллард. Он заявился на бал к Морреллам [46] в мундире Рупертовского полка и с тех пор по рассеянности надевает его каждое утро. Его даже видели в этом наряде на главной улице. Все вокруг повторяют его реплику, что с каждым днем ему все труднее и труднее тягаться с той голубой фарфоровой вазой. По-моему, это блестяще.

Хаусмен. У нас в Бромсгроуве была голубая фарфоровая масленка, мы на нее и внимания не обращали. Отличная гонка! Эх, Сент-Джон продул!

Джоуитт. Когда я приехал в Оксфорд, мне было восемнадцать. Шел тысяча восемьсот тридцать пятый год, и Оксфорд выглядел весьма бесславно. Образование почти не затрагивало жизни университета. Учебу оттеснили на задворки и в кельи: так, должно быть, паписты проповедовали в елизаветинских домах. Члены советов не имели в обществе никакого веса. Казалось, их полностью обезоружил исторический процесс, который отдал студентов в руки добродушных священников, ожидавших назначения в сельские приходы. Мне не в чем упрекнуть тогдашний студенческий сброд – обычные дебоширы и лодыри. Великая реформа пятидесятых [47] заложила основу образованного класса, который простер нравственный и общественный порядок на те части света, где – приведу один лишь пример – прежде не слыхивали о моем Платоне.

Паттисон. Великая реформа превратила нас в базарную толкучку. Железная дорога доставляет сюда дураков, а после их же вывозит – с плацкартой для большого мира.

Джоуитт. Если современный университет и существует, то лишь с согласия большого мира. И мы обязаны выпускать людей, готовых к жизни в этом мире. Что подаст им пример, как не классическая древность? Нигде идеалы морали, искусства и общественного порядка не воплощались гармоничнее, чем в Греции в эпоху великих философов.

Рёскин. Не считая мужеложства.

Джоуйтт. Не считая мужеложства.

Пейтер. Собственно, Италия в конце пятнадцатого века… Нигде идеалы искусства, морали и общественного порядка не воплощались гармоничнее, не считая морали и общественного порядка.

Рёскин. Средневековая готика! Средневековые готические соборы были великими двигателями искусства, морали и общественного порядка!

Паттисон

Пейтер. Средневековье прикоснулось и ко мне, но его время – и мое к нему почтение – прошло. Сегодня меня к Средним векам и калачом не подманишь. Эти ваши кустарные промыслы [49], они полезны для народа; без них Liberty's [50] был бы под угрозой краха, его попросту закрыли бы. Но все-таки истинный дух эстетизма восходит к Флоренции, Венеции, Риму – не считая Японии. Этот дух рельефно проступает у микеланджеловского Давида – не считая паха [51]. Самая голубизна моего галстука утверждает, что мы все еще живем в ту революционную эпоху, когда человек вновь стал властен над своей природой и произвел на свет итальянское Возбуждение.

Паттисон. В смысле, Возрождение. Равный счет.

Пейтер. На фресках Санта Мария делла Грацие [52], на расписном своде Святого Панкраца [53]…

Паттисон. В смысле, Петра. Если не ошибаюсь, вы блокировали мяч.

Хаусмен. Хорошо ты греб, Джексон! Нас все-таки обошли на корпус.

Джексон. Поразительное дело. Подходит ко мне парень в бархатных бриджах, этакая штучка из мюзик-холла, и говорит, что желает высказать восхищение моим коленом. Я с достоинством отвечаю: «Благодарю вас, но хотя мое имя – Мозес, я не из колена Израилева и не могу принимать похвалы за чужой счет». Он говорит: «Оставьте шутки на мою долю, ради них меня держат в Оксфорде. Я видел вас в Торпидс, ваше левое колено – это поэма».

Поллард. А ты что сказал?

Джексон. Естественно, спросил, не гребец ли он. Он сказал, что садился за весла в Магдалине, но так и не смог понять, зачем ему каждый вечер спускаться в Иффли задом наперед, и оставил это занятие. Теперь он не признает игр на свежем воздухе, кроме домино; а в домино на свежем воздухе ему приходилось играть во французских кафе. Я думаю, он знаете кто?

Поллард. Кто?

Джексон. Один из этих эстетов.

Рёскин. Совесть, вера, дисциплина самообуздания, преданность природе – все христианские добродетели, давшие нам собор в Шартре [54], живопись Джотто, поэзию Данте, – были обряжены в радужное тряпье ради сиюминутных страстей.

Пейтер. В раннем Рафаэле, в сонетах Микеланджело [55], в Корреджо [56], в его мальчике с лилиями из Пармского собора и, отдаленно, в моем галстуке – мы чувствуем аромат, как лучше выразиться…

Паттисон. Калача.

Пейтер. Калача? Нет… аромат утонченного и благовидного язычества [57], которое освободило красоту из склепа христианского сознания. Возрождение учит нас, что книгу познания должно не затверживать на память, но писать наново, с восторгом проживая каждое мгновение ради самого мгновения. Поддерживать такой восторг, всечасно гореть этим твердым самоцветным пламенем – значит достичь всего.

Обзавестись привычками – значит потерпеть крах. Гореть самоцветным пламенем можно, лишь чутко улавливая каждый миг – ради самого этого мига. Обрастая привычками, мы упускаем мгновения своей жизни. Как увидеть эти мгновения? Как запастись не плодами опыта, а самим опытом…

…как удержать явленную в мгновении изощренную страсть, причудливый цветок, искусство – или лицо друга? Ибо упускать мгновения в нашем кратком дне зноя и стужи – все равно что спать до заката. Принятая мораль, которая требует пожертвовать хоть одним из таких мгновений, не имеет на нас прав. Любовь к искусству ради искусства не ищет себе наград, она лишь придает высочайшую ценность мгновениям нашей жизни – ради этих мгновений.

Джоуитт. Мистер Пейтер, вы не могли бы уделить мне одно мгновение?

Пейтер. Разумеется! Сколько вам будет угодно!

Хаусмен. Одна минута пятьдесят восемь секунд.

Джексон. Что?

Хаусмен. Минута пятьдесят восемь, ровно.

Джексон. Ерунда какая.

Хаусмен. Или две пятьдесят восемь.

Джексон. Тоже ерунда. Сколько была первая четверть?

Хаусмен. Я забыл посмотреть.

Джексон. А что же ты делал?

Хаусмен. Смотрел на тебя.

Джексон. Дубина!

Хаусмен. А почему не может быть минута пятьдесят восемь?

Джексон. Мировой рекорд на полмили больше двух минут.

Хаусмен. А, да?… Мои поздравления, Джексон.

Джексон. Что только из тебя выйдет, Хаус?

Хаусмен. Вот что из меня вышло.

Пейтер. История была непомерно раздута, она, если угодно, обрела размах в вашем пересказе, но при всем том письмо, подписанное «Ваш любящий»…

Джоуитт. Несколько писем, к тому же адресованных студенту.

Пейтер. Несколько писем, подписанных «Ваш любящий» и адресованных студенту…

Джоуитт. Баллиоля.

Пейтер. Даже студенту Баллиоля, – еще не доказывают факт связи, они не обнаруживают даже намека на сношения, по сути…

Джоуитт. Письма от

Пейтер. Короче говоря, доктор Джоуитт, вы чувствуете, что я преступил границу дозволенного.

Джоуитт. Я чувствую, мистер Пейтер, что письма студенту, подписанные «Ваш любящий», с благодарностью за сонет о медовых устах и быстрых бедрах Ганимеда могут быть истолкованы фатальным для университетских идеалов образом, даже если обсуждаемый студент не был бы известен под прозвищем Баллиольский педик.

Пейтер. Вы меня поражаете.

Джоуитт. Баллиольский педик, я убежден.

Пейтер. Нет, нет, я поражен тем, что вы не считаете возможным истинно платонический обоюдный пыл.

Джоуитт. Платонический пыл, если уж речь зашла о Платоне, есть пыл, который опустошит частные школы и наполнит тюрьмы, не подави мы его в зародыше. При переводе «Федра» [58] мне понадобилась вся моя ловкость, чтобы перефразировать описание педерастии в ту уважительную привязанность, каковая приличествует англичанину и его жене. Платон сам совершил бы эту перестановку, приведись ему заправлять Баллиолем.

Пейтер. И все же, Мастер, никакой ловкости не отменить любви к мальчикам как приметы общества, почитаемого нами за наиблестящее в истории культуры, превосходящего в нравственном и умственном отношении сопредельные нации.

Джоуитт. Вы крайне добры, но один студент [59] у нас погоды не делает; я написал отцу, чтобы его забрали.

Пейтер

Хаусмен. Я – Хаусмен, сэр, из Сент-Джона.

Джоуитт. В таком случае я отказываюсь понимать, почему я к вам обратился. Кто ваш наставник?

Хаусмен. Я посещаю мистера Уоррена из Магдалины трижды в неделю.

Джоуитт. Да, верно. Уоррен [60] – выпускник Баллиоля, он говорил о вас. Он думает, что вы на многое способны.

Хаусмен. Правда, сэр?

Джоуитт. Если вы сумеете отказаться от своей легкомысленности и цинизма и найдете другой способ избавиться от ирландской провинциальности, кроме как отпускать жеманные замечания о фарфоровых вазах и расхаживать в бриджах сливового цвета, что вы и так не делаете, и острижете волосы – вы ведь не тот, правда? Оставим. Что у вас там? О, «Катулл» Мунро [61]. Я видел его у Блекуэлла [62]. Целый океан Мунро и драгоценная капля Катулла. Поразительно, за что люди платят четыре шиллинга и шесть пенсов. Катулл в вашем списке для чтения?

Хаусмен. Да, сэр, «Свадьба Пелея и Фетиды» [63].

Джоуитт. Катулл, шестедят четыре! Первая сцена достойна кисти лорда Лейтона [64]! Цвет юношей Аргоса [65], горя поимкой золотого руна, пенит волны лопастями из сосны. Первый корабль отправляется бороздить океан! «И дикие лица нереид [66] всплывали из белых пенистых вод –

Хаусмен. Да, сэр. Точнее,

Джоуитт. Что?

Хаусмен. Мунро согласен, что

Джоуитт. Согласен с кем?

Хаусмен. Ну, со всеми.

Джоуитт. Со всеми, кроме Катулла. Филологи сказали свое слово. Долой дикие лица, выплывающие в номинативе [70]. Да здравствует переходный глагол

Хаусмен. Но разве нет пользы в том, чтобы установить, что на самом деле писали античные авторы?

Джоуитт. В общем и целом это было бы скорее желательно, чем нежелательно; и работу эту успешно проделали, где только возможно, добротные ученые, которых уже лет сто как нет. В остальном определенность возникнет, только если отыщется автограф. Не далее как сегодня утром у меня была причина отдать машинистке автограф письма, написанного мной отцу некоего студента. Копия, возвращенная мне, гласила, что Мастер Баллиоля принужден исполнить свой тяжкий долг и заклеймить противоестественный

Хаусмен. Где, сэр?

Джоуитт

Хаусмен. Вы хотите сказать, сэр, что рукопись здесь, в Оксфорде?

Джоуитт. Ну да. Потому ее и называют

Вот тебе и на, Эллис! Забыл про свой

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт. Забыл.

Эллис. Не забыл.

Джоуитт

Эллис. Не забыл. И вообще, Беренс [76] его переоценил. Вот тебе!

АЭХ. Это Бобби Эллис! Он слегка изменил своим манерам, но по интеллекту узнаешь его безошибочно.

Эллис. Молодой человек, мне сказали, что вы определенно окончите с высшим баллом. Я предлагаю собрать класс в следующем семестре, читать Монобиблос. Взнос – один фунт.

Хаусмен. Монобиблос?

АЭХ. Этого я тоже где-то видел.

Эллис. О боже! Монобиблос – Проперций, книга первая.

Хаусмен. Проперций.

Эллис. Величайший из римских элегиков [77] – и самый испорченный.

Хаусмен. О!

Эллис. Разве что у Катулла текст более поздний, но я бы сказал, что Проперций испорчен сильнее.

Хаусмен. О,

АЭХ. Вы знаете Проперция?

Харон. Вы имеете в виду – лично?

АЭХ. Я имею в виду – стихи.

Харон. А, тогда нет. Приехали. Элизиум.

АЭХ. Элизиум! Где же еще?! Мне было восемнадцать, когда я впервые увидел Оксфорд, и Оксфорд был очарователен. Еще не стал приманкой для туристических толп, как сегодня. С бирмингемского поезда вас встречали извозчики; и в городе не было ни единого здания из кирпича, пока не построили Кинема и кафе Кардома. Оксфорд моих снов, вновь явленный во сне. Желание помочиться, вместе с соображением, что делать этого не стоит, обычно говорит о том, что ты спишь.

Харон. Или сидишь в лодке. Со мной такое было однажды.

АЭХ. Вы спали?

Харон. Нет, я был в пьесе.

АЭХ. Над этим нужно поразмыслить.

Харон. Аристофан, «Лягушки».

АЭХ. Да, это правда. Я вас видел.

Харон. На корме у меня сидел Дионис.

АЭХ. Вы хорошо играли.

Харон. Нет, я просто там был. Меня застали врасплох. Хорошая пьеса «Лягушки», как вам кажется?

АЭX. Не особенно, но в ней цитируют Эсхила [78].

Харон. Ах, вот то была пьеса так пьеса.

АЭХ. Которая?

Харон. Эсхил, «Мирмидоняне». Вы ее знаете?

АЭX. Она не сохранилась, только название и несколько фрагментов. Я разделил бы долю Сизифа в Аиде и с радостью толкал камень вверх по склону, если каждый раз, покуда камень катится вниз, мне читали бы строку из

Эсхила.

Харон. Кажется, я что-то припоминаю.

АЭХ. О господи!

Харон. Подождите минутку.

АЭХ. О боже!

Харон. Ахилл в своем шатре.

АЭХ. Господи, только бы это мне не снилось.

Харон. Хор – это его соплеменники, мирмидоняне.

АЭХ. Да.

Харон. Они его отчитывают за то, что он сидит в шатре и дуется.

АЭХ. Да, да, шатер, но вы можете вспомнить хоть строчку, которую Эсхил

Харон. Я к этому подхожу. Сначала Ахилл сравнивает себя с орлом, который подбит стрелой, оснащенной одним из его собственных перьев. Эту вы знаете?

АЭХ. Слова, слова.

Харон. Ахилл в своем…

АЭХ. Шатре.

Харон. Шатре. Я рассказываю или вы? Он играет сам с собой в кости, когда приходит весть, что Патрокл убит. Ахилл теряет рассудок и, видите ли, винит Патрокла, что тот погиб. Теперь строка. «Неужели для тебя ничего не значат, – говорит он, – безупречные чресла, которым я поклонялся, и обилие моих поцелуев».

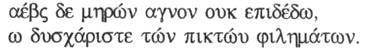

АЭХ. [79]

|

Харон. Вот-вот.

АЭХ. Да, понятно.

Харон. Не подходит?

АЭХ. Подходит. Это один из фрагментов, который до нас дошел. Равно как и метафора с орлом; но это не собственные слова Эсхила, которые, осмелюсь сказать, вы не способны вспомнить.

Харон. Досадно, правда?

АЭХ. Именно. Все прозрачно. Я могу сейчас напрудить лужу в постель, ночная сиделка сменит простыни и укутает меня без слова упрека. Они очень добры ко мне в Эвелинской лечебнице.

Джексон

Поллард

Харон. Тогда и ведите себя как живой! Поняли?

АЭХ. Да, еще как понял.

Харон. Ко мне таких десятками присылают.

АЭХ. Может быть, заедете попозже.

Харон. Думаю, нет.

АЭХ. Ах да. Где твое жало? [80]

Поллард

Джексон

Хаусмен. Позвольте вам помочь.

АЭХ

Харон. Кто это, он еще спрашивает.

АЭХ

Харон. Умирать надо вовремя.

АЭХ. Крайне удачно.

Харон. Умирать надо вовремя! Конца-краю им нет!

АЭХ. Не обращайте на него внимания. Могу я спросить, чем вы здесь занимаетесь?

Хаусмен. Классикой, сэр. Изучаю античных авторов.

АЭХ. Вот как? Я тоже занимался античностью. Разумеется, это было пятьдесят с лишним лет назад, когда Оксфорд еще называли городом дремлющих шпилей [81].

Хаусмен. Наверное, он был тогда восхитительным.

АЭХ. Да. Я чувствовал себя, как Моисей [82], который поднялся с равнин Моава на вершину горы Фасга, когда Господь показывал ему всю землю Иудину до самого моря.

Xаусмен. Около нашего дома в Вустершире был холм, который я и мои братья и сестры называли Фасга. Я часто взбирался на него и смотрел на Уэльс и воображал его Землей обетованной, хотя это были всего лишь холмы Кли [83]. На горизонте, на запад от нас, лежал Шропшир.

АЭХ. О… потрясающе. Так вы…

Хаусмен. Хау смен, сэр, из Сент-Джона.

АЭХ. Неожиданный поворот. Где бы нам присесть, пока мы не ударились в философию? Я уже не так молод. А вы, естественно, молоды именно так.

Классические штудии, стало быть?

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вы готовитесь стать полноценной личностью, подготовленной к жизни, человеком со вкусом и моралью.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭX. Наука для нашего материального развития, классика для совершенствования внутренней природы. Красота и добро. Культура. Добродетель. Идеи и нравственная позиция античных философов.

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Вздор!

Хаусмен. О!

АЭX. Оглянитесь. Кажется ли вам, что классики превосходят разумом, добродетелями, вкусом или хотя бы приветливостью естественников?

Хаусмен. Я знаком только с одним человеком с естественнонаучного отделения, и он – лучший из всех.

АЭХ. И знаний у него больше, чем у античных философов.

Хаусмен. Ох!

АЭX. Те умели распорядиться своими знаниями. Это были лучшие умы. Но ведь и французы – это лучшие повара, и во время осады Парижа, я уверен, крысы были хороши на вкус, как никогда; и все-таки нет причин продолжать есть крыс сегодня, когда доступен

Хаусмен. Да, сэр.

АЭХ. Что у нас тут?

Хаусмен

АЭХ. Нет, пока нет.

Хаусмен. Он трудный. У него путаные мысли или, во всяком случае, путаная латынь…

АЭX. Ах, знаю ли я его?

Хаусмен…если верить рукописям, а верить им нельзя, потому что все они происходят из одного и того же манускрипта, да и тот отдален от Проперция так же, как мы от короля Альфреда [85], палящего пироги. Чудо еще, что первый римский элегик продержался до изобретения печати.

АЭХ. Строго говоря, не первый.

Хаусмен. Совершенно справедливо. Катулл был раньше, но стихи своей Лесбии он писал разными размерами.

АЭХ. Ага!

Хаусмен. Любовницу Проперция звали Кинфия – «Кинфия первая пленила меня своими очами».

АЭХ.

Хаусмен. Да,

AЭX. О да. Издание Проперция, которое я замышлял в оксфордской юности, должно было заместить все труды предшественников и не оставить места для последователей.

Хаусмен. Это было бы здорово! Я и сам подумывал о таком издании. Понимаете, Проперций так сильно искажен, что, по-моему, даже сегодня над ним еще работать и работать. Ох уж эти издатели! Каждый со своим Проперцием, вплоть до Беренса, – вот он, горячий, прямо со станка! – и все равно остается ощущение, что в первозданном хаосе его стиля и неразберихе его списков никто и близко не подошел к исходному тексту. Беренс должен был затмить всех, кто писал до него, – разве не для этого издают нового Проперция? Я бы издавал Проперция единственно ради этого, но разве остановишься на Беренсе, если от его

АЭХ. Да, его

Хаусмен. Точно! И это Беренс, который обнаружил

АЭХ. Беренс чересчур увлекается рукописями [89], которых до него никто не заметил. Он всего лишь человек, а в работе над классиками это помеха. Чтобы защитить переписчика, он готов выставить поэта идиотом. С другой стороны, его конъектуры – жалкое мельтешение, а то и вандализм; но, вообще говоря, его Проперций заслужил бы больших почестей, не будь Беренс таким суетным и самонадеянным.

Хаусмен

АЭX. Это вам лучше спросить у его матушки.

Хаусмен

АЭХ. Палмер [92]. Палмер – это другое дело. Он одарен природой сильнее и ярче любого английского латиниста со времен Маркленда [93].

Хаусмен. Правда? Значит, Палмер?

АЭХ. При всей его одаренности многие превосходят его точностью мысли и уравновешенностью суждений…

Хаусмен. О!

АЭХ…прежде прочих – Мунро.

Хаусмен. О да, Мунро!

АЭХ. Но Мунро вы бы не доверили и текст набирать. У Палмера нет интеллектуальной мощи. Длительное напряжение мысли ему недоступно, поэтому он его избегает.

Хаусмен. Но ведь вы сказали…

АЭХ. Он верит своей интуиции. Если интуиция его подводит, то он с несравненным упорством готов защищать очевидную ошибку и отстаивать невероятную конъектуру; к этим-то недостаткам он прибавляет пагубную склонность к непродуманным суждениям.

Хаусмен. Ох! Так, выходит, Палмер…

АЭХ

Хаусмен. Но ведь это мистер Эллис! Я ходил к нему на Проперция.

АЭХ. Верно, я его видел. Мне показалось, он выглядит хорошо, слишком хорошо.

Хаусмен. Это так просто…

АЭХ. Ну конечно. Вы ведь пишете стихи.

Хаусмен. Писал, знаете, как все пишут…

АЭХ. Все пишут.

Хаусмен. Для школьного конкурса. Получилось, кажется, вполне сносно.

АЭХ. Примите поздравления, мои стихи были совершенно несносны.

Хаусмен. Я, собственно, думал подать на Ньюдигейт [97]: мне показалось, что поэма, которая выиграла первый приз в прошлом году, была не такая уж… как бы это сказать?

АЭХ. Не такая, чтобы предположить, что вам будет стыдно подать свою.

Хаусмен. Но я не уверен, я не чувствую, что у меня хватит смелости подать на Ньюдигейт. Оскар Уайльд из Магдалины, который выиграл Ньюдигейт и закончил классику с отличием, был зван на чай к Рёскину. Сам Пейтер приходил к нему на чай в

АЭХ. Вы мыслите себя в роли поэта или ученого?

Хаусмен. Безразлично.

АЭХ. Лучше бы это вам не было безразлично.

Хаусмен. А разве нельзя стать и тем и другим?

АЭX. Нет. По крайней мере, вершин не достичь. Поэтические чувства – сущее бедствие для ученого. Всегда найдутся поэтические натуры, готовые заявить, что та или иная искаженная строка – изысканна. Изысканна для кого? Римляне – это чужестранцы [99], писавшие два тысячелетия назад для чужестранцев, для людей, чьих богов мы почитаем чудаковатыми, чью дикость мы презираем, чьи интимные повадки мы предпочитаем замалчивать, но чье представление об изысканности, как нам мнится, таинственным образом тождественно нашему.

Хаусмен. Но ведь оно тождественно. Когда мы читаем римлян, у нас захватывает дух в тех же местах, над которыми замирали и наши предки. Поэт пишет своей любимой, как она убила его любовь, «как степной цветок, проходящим плугом тронутый насмерть» [100]. Он отвечает на письмо другу: «Так не подумай, что твое письмо забыто, как забывает добрая девушка на коленях яблоко, дар любовника, пока не вскинется на зов матери и не уронит его на пол, с краской на виноватом лице» [101]. Две тысячи лет пролетели в один миг. Ох, простите меня, я, кажется…

АЭX. Не стоит извинений. Учиться никогда не поздно.

Хаусмен. Я едва не плачу, когда думаю, как близки они были к гибели: это яблоко и этот цветок, лежа в хламе под давильным прессом. Последний список Катулла, выживший при крушении античной литературы. Этого не забыть. Вы знаете Мунро?

АЭХ. Я когда-то состоял с ним в переписке.

Хаусмен. Я тоже собираюсь ему писать. Вы думаете, он пришлет мне свою фотографию?

АЭХ. Нет. Странная материя – молодые люди. Вам лучше податься в поэты. Литературный пыл никого еще не сделал ученым и многим помешал. Вкус еще не есть знание. Промысел ученого в том, чтобы приумножать познанное. Только и всего. Но в этом кроется высокое счастье, ибо знание – благо. Оно не должно быть благим на слух или на вид, не должно даже приносить благо. Знание – благо в силу своей природы. Суть знания в его истинности. Знания не бывает слишком много, и любая его крупица достойна внимания. Одна запятая вместит в себя истину и ложь. В вашем тексте «Свадьбы Пелея и Фетиды» Катулл говорит, что Пелей – покровитель Эматии,

Хаусмен. Я не знаю.

АЭX. Быть ученым – значит навести палец на страницу и произнести: «Тебе место здесь, тебе – здесь» [103].

Хаусмен. Запятая стоит не на месте, правда? Ведь в

АЭХ. Не сейчас, сестра, дайте ему закончить.

Хаусмен. Стало быть,

АЭХ.

Хаусмен. Так правильно?

АЭX. О да. Это правильно, поскольку правдиво, – Пелей, покровитель Эматии,

Хаусмен. Что это?

АЭХ. Оговорка.

Xаусмен. Это

АЭХ. Ваш перевод ближе.

Хаусмен. Они были товарищами – Тезей и Пирифой?

АЭХ. Да, соратниками.

Xаусмен. Соратники!

АЭХ. О господи!

Хаусмен. Я не о скабрезностях говорю, вы понимаете.

АЭХ. А, не такая товарищеская любовь, за которую выставляют из Оксфорда…

Хаусмен. Нет!

АЭХ. Не такая, как у лириков: «Когда ты любезен, я провожу день как бог; когда ты отворачиваешь лицо, мне все темно» [107].

Хаусмен. Нет, я имею в виду дружбу – добродетель – та, что была среди героев Греции.

АЭX. Само собой, среди героев Греции.

Хаусмен. Аргонавты… Ахилл и Патрокл.

АЭX. О да. Ахилла, верно, взяли бы в университетскую команду борцов. Ясон и аргонавты хорошо бы смотрелись на Восьмерке [108].

Хаусмен. Что же, по-вашему, они заслуживают осмеяния?

АЭХ. Нет. Нет.

Хаусмен. О, я прекрасно знаю, что есть вещи, которые замалчивают в четырех оксфордских стенах. Страсть к правдоискательству – бледнейшая из людских страстей. В библиотеке моего колледжа, в переводе из Тибулла,

АЭХ.

Хаусмен

АЭХ. Катулл, девяносто девять. Там есть интересный вопрос:

Хаусмен. Не то!

АЭХ. Простите?

Хаусмен. Интересный вопрос в другом: что есть добродетель? Что есть добро и красота, истинные и непреложные?

АЭX. Вы думаете, что на это есть ответ: потерянный автографический список смысла жизни, который мы возьмем и освободим от искажений, превративших его в бессмыслицу? Но если такого списка нет, то – истинно и непреложно – нет и ответа. Все дело во времени. У Гомера Ахилл и Патрокл были товарищами, храбрыми и не запятнанными пороком. Столетия спустя, в пьесе ныне утерянной, Эсхил привнес в эту историю Эрос, что сегодня, подозреваю, истолковали бы как крайнюю скабрезность: обилие поцелуев и безупречные чресла. А Софокл? Он написал «Поклонников Ахилла» [111] – там, подозреваю, непотребства побольше, чем в веселом доме. Тоже утеряно.

Хаусмен. Откуда эти пьесы известны, если они утеряны?

АЭХ. Их упоминали критики.

Хаусмен. В те времена были критики?

АЭХ. Естественно, это же колыбель демократии. Еврипид сочинил «Пирифоя», последний список которого, должно быть, прошел сквозь кишки неизвестной крысы тысячу лет назад, если не был сожжен попами. Представления Церкви о добре и красоте исключают половые извращения: девственность не в счет – потому, надо думать, она из всех извращений самая редкая. Что это?

Хаусмен. Это, собственно, мой.

АЭX. В таком случае возьмите его.

Быть быстрейшим бегуном, сильнейшим борцом, лучшим копьеметателем – вот что считалось добродетелью, когда Гораций гнался в мечтах за Лигурином по Марсову полю, и незастигнутый Лигурин не терял своей добродетели. Добродетель была прикладной: атлетическое поле называли по имени бога войны. Если бы только собрать армию из любовников и их возлюбленных! Это не я, это Платон, вернее, Федр в ловком переводе [112] Мастера Баллиоля: «Хотя бы их была горстка, такие люди одолели весь мир: ведь каждый скорее принял бы тысячу смертей, чем оставил строй или бросал оружие на глазах у возлюбленного; наитрусливейший был бы вдохновлен любовью». Пусть их глумятся; софистика грязных стариков всегда осудит молодых и прекрасных. Тогда, как и сейчас, идеалы пытались принизить. Армия такая действительно была [113], сто пятьдесят пар любовников, Священный отряд фиванских юношей, и они были непобедимы до тех пор, пока свобода Греции не сгинула в битве под Херонеей [114]. В конце того дня, говорит Плутарх, победоносный Филипп Македонский вышел, чтобы увидеть павших, и, когда он прошел к месту, где триста воинов сражались, а ныне и покоились вместе, в нем проснулось любопытство; поняв, что это был отряд любовников, он пролил слезы и сказал: кто помыслит низменное о деяниях этих людей, да погибнет.

Хаусмен. Я стал бы кому-то таким другом.

АЭХ. Мечтать о том, чтобы принять грудью меч, подставить голову под пулю…

Хаусмен. Я смог бы.

АЭХ…и очнуться, чтобы обнаружить, что мир гнусно продолжает жить, а ты умираешь от старости, не от боли.

Хаусмен. Но…

АЭХ. Сложи жизнь за товарища – брось ее наземь как циновку…

Хаусмен. Ох…

АЭХ. Оставь ее за доброе слово и улыбку, как оставляют на столе игральную карту, – отложи ее, как откладывают бутылку лучшего вина на тот день, когда твоя дурацкая жизнь окончится; можем ли мы помыслить о какой-нибудь еще жертве? – о да, прежде всего –

Хаусмен. Я не знаю, что такое любовь.

АЭХ. Отчего же, знаете. В Средневековье, в Македонии, в последнем меркнущем отсвете классической древности некто по имени Септимий [115] скопировал отрывки старых книг для своего сына; поэтому мы располагаем одним предложением из «Поклонников Ахилла». Любовь, говорит Софокл, как лед в детских руках. Осколок льда, крепко сжатый в кулаке. Я хотел бы помочь вам, но мне это не дано.

Хаусмен. Значит, это любовь. Я приму ее. Мне жаль, что вы несчастливы, но в этом нет моей вины. Чужим несчастьем вашего не излечишь. Вы подадите мне руку?

АЭX. Охотно.

Хаусмен. Что случилось в конце с Тезеем и Пирифоем?

АЭX. Это и был конец. Последнее путешествие вело их в Аид; их изловили и заковали в невидимые цепи. Тезей в итоге был освобожден, но ему пришлось оставить друга. В узах, которых не сорвать товарищеской любви.

Хаусмен.

АЭX. На его месте вы бы и Ньюдигейта не выиграли.

Хаусмен. Я и думаю, что мне не выиграть. В этом году тема из Катулла: плач по золотому веку, когда боги спускались навестить нас, пока мы не пошли дорогою зла.

АЭX. Превосходная тема для поэмы. Ложная ностальгия. Рёскин говорил, что до железных дорог в Дербишире было видно, как Музы танцуют перед Аполлоном.

Хаусмен. Где это он говорил?

АЭХ

Под этой скамейкой есть горшок?

Хаусмен. А?… Нет.

АЭХ. Наверное, это плохая мысль.

Выходит, что мы всегда живем в чьем-то золотом веке, даже Рёскин, который глядит так мрачно. Он – бука: хмурится на все, что ни попадется ему на глаза, и все хмурится ему в ответ. От этого и впрямь лишишься рассудка. Жизнь для Рёскина – как дорожное происшествие: он только и знает, что, беснуясь, зовет врачей, отводит в сторону встречный транспорт и требует обуздать движение законным порядком. В этом соль его искусствоведения.

Хаусмен. В первом семестре в Оксфорде я слушал лекции Рёскина. Конец он принял безумным.

АЭХ. Боюсь, мы можем пойти по кругу.

Пейтер. Очаровательно сказано. Когда вернусь домой, я пристальней взгляну на вашу фотографию.

АЭХ. Так и есть.

Пейтер в чужие дела не лезет, его дело маленькое, он всегда в сторонке. Когда

Хаусмен. Вы его не получили?

АЭХ. Нет. Не получил – ни хорошего, ни среднего, ни даже проходного.

Хаусмен. Вы

АЭХ. Да.

Хаусмен. Но как?

АЭХ. Все хотели знать – как.

Хаусмен. О…

Джексон

Поллард

Хаусмен. Что же было потом?

АЭХ. Я стал чиновником и поселился на квартире в Бейзуотере.

Поллард

Джексон

Хаусмен. Извините, меня зовут. Вы закончили своего Проперция?

АЭХ. Нет.

Хаусмен. Он все еще у вас?

АЭX. О да. В коробке с бумагами, которую я велел сжечь после смерти.

Хаусмен

Поллард. Пора.

АЭХ. Я бы умер за тебя, но счастье меня обошло!

Хаусмен. Куда мы плывем?

Поллард. В Аид. Я принес Платона – поучишь со мной?

Хаусмен. Я в него даже не заглядывал. Платон ничего не объясняет, кроме собственных мыслей.

Джексон. Зачем тогда его изучать?

Поллард. Мы изучаем античных авторов, чтобы извлекать у них уроки для настоящего.

Хаусмен. Вздор.

Поллард. Вот как? Пусть. Мы изучаем античных авторов, чтобы закончить с отличием и вести жизнь ученого с приятной легкостью.

Хаусмен. Чтобы объяснять мир, мы нуждаемся в науке. У Джексона знаний больше, чем у Платона. Следовательно, единственная причина изучать, что и по какому поводу думал Платон, – это восстановление его текста. Что и является сутью критики классических текстов, каковая, в свою очередь, является наукой, а именно филологией. Джексон, мы вместе будем учеными. То есть мы оба будем учеными. А Поллард станет тем, что считают классическим филологом в Оксфорде, – критиком литературы на древних языках.

Поллард. Послушай, ты видел в «Скетче» [118] последнюю из уайльдовских шуток? «Ох, как тяжело я проработал целый день – утром поставил запятую, а вечером убрал!» Разве это не восхитительно?

Хаусмен. Почему?

Поллард. Что?

Хаусмен. А, понимаю. Это была шутка?

Поллард. Право слово, Хаусмен!

Держи правее, Джексон.

Джексон. Хочешь взять весла?

АЭХ.

«Смилуйся, я молю, я молю! или лучше: пощади, я умоляю, я умоляю!» Эти же слова я произнес, когда увидел, что мистер Фрай пребывает в убеждении, будто

«Прекрасная Венера, прервавшись, движешься ли ты опять?» Мистер Фрай придает вопросу Горация редкостный идиотизм, а Гораций мертв, как и все мы будем мертвы но, пока я жив, я за него заступлюсь. Это

…но почему, Лигурин, почему, увы, эта непривычная слеза стекает по моей щеке? – почему гибкий язык спотыкается и немеет, когда я говорю? Ночью, во сне, я крепко обнимаю тебя, я бегу за тобой по Марсову полю, я следую за тобой в бурные воды, но ты не ведаешь жалости.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |