"Седов" - читать интересную книгу автора (Нагорный Семен Григорьевич)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ МЫС АУК

Седов в конце своего пути: 82° северной широты, Земля Франца-Иосифа, палатка, которую ветер, неугомонный норд-норд-вест, рвет и хлещет с пьяной, бешеной силой.

Холодно… Справа спит Линник, слева Пустотный. Матросы придумали такой порядок, чтобы ему было теплее. Он не ошибся, выбирая себе спутников.

Приступ кашля. Кашель сухой. В сознании возникает детство: Кривая Коса, высушенная жарким солнцем, белесое, гладкое море, и он бежит, рыженький рыбацкий мальчишка, босиком по сухому, размолотому временем, колючему песку. Ракушки, словно истолченные в ступе.

Горячий, сухой песок в горле. Кашель, болит грудь.

А мороз все крепче. Плохо болеть бронхитом, когда Цельсий показывает минус 35. Или это не бронхит?

А что с ногами – ревматизм? Может быть, и то и другое. Но если – цынга… Все равно – это смерть!

Ему тридцать семь лет. Почему смерть? Когда он решил это? Может быть, когда лежал на снегу, поджидая с ножом медведя.

… Стали на ночлег, разбили палатку. Уже темнело. Грелись у примуса. Вдруг сразу остервенело залаяли собаки. Так собаки встречают только лишь медведя.

Седов вышел с ружьем. Медведь, огромный, убегал: в сумерках казалось, что катится сугроб, а за ним снежками летят собаки.

Голова кружилась у Седова, ноги двигались с трудом. Он пошел за медведем.

– Господин начальник, вам не дойти… Ну его, медведя! – уговаривал Линник.

А сам подставил начальнику плечо. Тот положил на плечо руку, – так шел, опираясь на матроса.

Уже едва был слышен собачий лай. Трудно было итти среди ропаков.[22] Ноги скользили, проваливались в снег и натыкались на острые ребра льдин.

Седов шел медленно.

– Убег, наверное, – говорил Линник, – куда вам, больному…

Седов не отвечал.

Наконец, увидели медведя. Он сидел в лунке, только морду выставил из воды, подозрительно поглядывал на собак. А те кружились вокруг, охрипли уже лаять, повизгивали от злости. И впереди, конечно, Фрам – отчаянный головорез, прирожденный воин.

Седов оставил Линника, заспешил вперед. Медведь плавал в воде посапывая. Теперь только подойти, спокойно нацелиться в голову, не промахнуться.

Подошел на два шага к медведю. Поднял ружье.

– Стреляй, Георгий Яковлевич! – крикнул Линник.

Но Седов не стрелял. Отказало ружье: замерз затвор. Еще раз и два подергал затвор – не поддается. Отошел от лунки, сказал Линнику:

– Не судьба мне убить медведя, – и опустился, обессиленный, на снег.

Линник ушел за нартами. Седов один лежал на сугробе. Ночь сгустилась, поднялась пурга. В руке держал финский нож – против медведя. Время тянулось бесконечно долго. Он чувствовал себя слабым и беспомощным. Ему горько было сознавать это. Он был сильным человеком и всегда радовался своей силе.

Медведь, должно быть, ушел. Собаки утихли. Одни бродили поблизости, другие свернулись в снегу – спать.

К Седову подошел Фрам. Он постоял над головой, тявкнул, прислушался. Потом лизнул теплым языком лоб Седова и сел рядом. Седов собрал силы, поднял руку, погладил пса.

Как его нашел Линник, притащивший нарты, как его везли к палатке, – этого он не помнит, был без сознания…

Не тогда ли, на снегу, он впервые подумал о смерти?

Или в тот день, когда они шли к острову Марии-Елизаветы?

Ночью была вьюга, пришлось нескольких собак забрать в палатку. Спальный мешок обледенел, а простыня сперва промокла от испарины, а потом замерзла. Днем ветер дул в лицо, было трудно итти. Едва дотащился к ночлегу. Он записал тогда в тетради: «Я окончательно простудил себе грудь. Бронхит меня давит, не могу отдышаться, под вечер страшно лихорадит, едва отогрелся на примусе. Ах, дорогой, дорогой спаситель наш примус!»

Нет, это пришло еще раньше. Уже тогда, на корабле, когда приказывал шить одежду для полюсной партии, когда прощался с «Фокой»…

«Святой мученик Фока» стоял во льдах бухты Тихой. Медленно и тяжело, как нарты в гору, тянулось время. Безмолвие и неподвижность в природе, томительная, как одурь, тяжесть вечных сумерок, скучная пища из запаса полуторагодичной давности, неизвестность, почти безнадежность впереди… Бесшумно, на мягких лапах, проникали на корабль душенная усталость и отчаяние. Так сквозь незаметные щели просачивается в трюм губительная вода – постепенно и непобедимо.

Уже появились роковые вестники цынги. У одних кровоточили десны, другие едва передвигались на опухших ногах, а третьи, приложив руку к груди, удивленно жаловались на одышку. И в эти дни начальник экспедиции приказывал готовить снаряжение для похода на полюс. В кают-компании об этом избегали говорить. Две тысячи верст в оба конца намерен был пройти Седов. Между тем все знали: он болен.

Он рад был бы скрыть это от своих товарищей, затаить болезнь, как не раз таил от них свои опасения, тревоги, боязнь. Так было в сентябре 1912 года, в ту штормовую ночь, в Баренцевом море, около Сухого носа, когда «Фока» едва не погиб.

Обняв стойку на мостике, насквозь мокрый, сотый раз облитый волной, охрипший, ослепший, Седов кричал на матросов, глотая летящий вихрем колючий снег, вертел штурвал, посылал приказы в машину, а потом скатывался вниз и, скользя на палубе, неугомонно, как Ванька-Встанька, тянул какие-то обледеневшие концы, ругался, подставлял волне спину, отплевывался от соленой воды, хватал кого-то за плечи или сам, падая, цеплялся за чью-нибудь куртку…

Все ниже и ниже садился «Фока» в воду. Корпус его трещал, скрипел, покряхтывал, – и эти тихие звуки имели жуткое свойство: они протискивались в уши начальника сквозь грохот и рев шторма. Спастись тогда можно было, только смертельно рискнув. Седов направил корабль на камни у Сухого носа и в ночной мгле, при ураганном ветре, провел «Фоку» перед самыми рифами.

Корабль и все люди спаслись. Но никто, кроме Седова, не знал, как близок был к гибели «Фока», никто не знал, что в эту ночь начальник мысленно прощался с жизнью.

Так точно хотел бы он скрыть и свою болезнь.

В те д!ни, перед уходом с «Фоки», он часто перелистывал тетради своих записей. Он прощался с тетрадями, прежде чем зашить их в парусину и вручить остающимся на корабле для передачи Вере Валерьяновне.

Его дневник не был систематичным. Время от времени Седов заносил в тетрадь свои мысли по поводу положения экспедиции, порой обращался с длинными посланиями к любимой жене, часто записывал то, что казалось ему важным из прочитанных книг.

Вот несколько характерных заметок, сделанных в 1913 году:

«Я прочел всего Байрона, Шекспира, Дюма…»

«Крузенштерн во время крушения в Карском море 2 сентября 1862 года все-таки праздновал тысячелетие России».

«Люрик (Margulus alle)… Кайра свистун (Vria Grille)».

По поводу того, что офицерские помещения «Фоки» оборудованы для полярных плаваний хорошо, меж тем как матросский кубрик – в отвратительном состоянии. Помещения отделывались казенной мурманской научно-промысловой экспедицией. «Удивляюсь, почему на командные помещения не было обращено такого же внимания…»

«Венецианец Кабот, впоследствии британец, первый путешествовал к Северному полюсу и является основателем этих экспедиций. В 1497 году первый открыл Северную Америку и первый подал мысль о NW[23] „проходе“».

«Нансен говорит: „Мы не к полюсу идем, а идем исследовать его окрестности“».

«Северное сияние: катодные лучи, которые идут из солнца и притягиваются землей, как магнитом, в полюсных областях».

В бухте Тихой Седов начал изучать английский язык. В дневнике встречаются столбцы английских и русских слов.

6 октября 1913 года он сделал такую выписку из книги:

Да, уже тогда, в бухте Тихой, в часы этой бесконечной ночи, подкрадывалась к нему безжалостная и жестокая мысль о неизбежном конце. Запершись в маленькой своей каюте, он подолгу сидел перед столиком, на котором рядом с чернильницей, в полированной рамке, стояла фотография молодой женщины с вопросительным взглядом черных глаз. Или лежал, когда боль в ногах становилась нестерпимой, на койке, лицом вверх, соединив под головой большие свои руки. Иногда такая воцарялась на корабле тишина, что слышно было через дверь, как тикают висящие в кают-компании часы. Даже по вечерам, когда собирались вокруг общего стола члены экспедиции – географ, художник, врач, геолог, штурман, – голоса их звучали приглушенно, все помнили: начальник болен.

23 декабря Седов записал: «Среди команды и офицеров началась какая-то общая слабость и уныние. Я тоже это чувствую, имею на деснах несколько красноватых пятен: не зачатки ли цынги? Доктор смазал иодом. Я приказал давать офицерам и команде моржа в пищу из собачьего запаса».

|

На следующий день он сделал такую запись: «Скорее бы уже итти к полюсу, пока здоровы, а то, чего доброго, еще заболеешь серьезно. Что-то плохо самочувствие…»

25 декабря: «…Сегодня просил Владимира Юльевича Визе примириться с тем, что ему нельзя итти вместе со мной к полюсу, так как он нужен очень на судне для научных работ экспедиции. Он для пользы дела охотно согласился».

31 декабря: «В полдень я почувствовал сильную боль в ноге, едва могу наступать…»

«Совсем разбиты ноги ревматизмом. По определению врача – простуда. Слегка повышена температура и кашель», записал он 2 января 1914 года.

Через несколько дней в его тетради появились следующие строки: «Грустно на душе, а на дворе еще грустнее: вeтеp то наметет, то затихнет. Темно, беспросветно. Читаю Гюго „Отверженные“. Переживаю страдания Жан-Вальжана. Здоровье мое ухудшилось. Сижу и лежу, запершись у себя в каюте…»

12 января он спрашивал: «Неужели я не выздоровею к походу на полюс?! Выступать надо 1(14) февраля, т. е. через месяц. Лучше бы уже потом заболеть. Все к походу, хотя бедно, но, приблизительно, готово»{59}.

Ни разу ни одним словом он не обмолвился в дневнике о необходимости отменить поход к полюсу из-за своей болезни.

Как-то матросы Линник и Пустошный высказали перед Кушаковым как заведующим хозяйством некоторые свои претензии. Собираясь участвовать в походе на полюс, матросы требовали улучшить для них питание, освободить их от участия в авралах, а также обеспечить на случай увечья. Кушаков ответил им площадной руганью. Потом он отправился к Седову.

– Наглость этих разбойников не знает границ, – начал он, задыхаясь от злости.

Седов выслушал Кушакова.

– Что ж, – ответил он, – мы напрасно об этом не подумали заблаговременно…

Кушаков вскипел и бросился из каюты вон. Вслед ему послышался голос Седова, отдававшего приказание буфетчику Кизино:

– Прислать ко мне Линника и Пустошного. Полтора часа Седов разговаривал с матросами {60}.

Кушаков многое отдал бы за право послушать эту беседу. Наутро дежурный, по просьбе Седова, прочитал в кубрике приказ № 23:

«Матросы Григорий Линник и Александр Пустошный на мое предложение: принять участие в полюсной партии, с своей стороны изъявили полное согласие и готовность. Поздравляю означенных молодцов с лихим решением, уверен, что они честно исполнят свой долг на пользу родине и науке…»

Матросы зачислялись на усиленное питание, освобождались от всех судовых работ и т. п. {61}.

Кушаков был готов ко всему, но этот поступок Седова взбесил его окончательно. В кают-компании он шипел о слабохарактерности Седова, о том, что начальник унижается перед матросами и разваливает дисциплину.

За две недели до отправления Седова, Линника и Пустошного в поход Кушаков подал Седову такой, почти ультимативный, рапорт:

«Сего числа во время дежурства я услышал сильный шум и крик в командной столовой. Подходя к последней, я услышал голос матроса Линника, ругавшегося бранными и непристойными словами, кричавшего: „Я иду к полюсу, рискую жизнью, а потому не буду есть всякой дряни“.

…Несмотря на вторичное приказание замолчать, матрос Линник в присутствии всей команды, все больше и больше повышая голос, начал наносить мне оскорбления словами, упрекая в том, что я являюсь злом экспедиции, мешаюсь не в свое дело, обманываю всех и т. д.

…Находя настоящий поступок матроса Линника, а также и ряд других его поступков с тенденцией возмутить всю команду, постоянные порицания и сквернословие по адресу всех начальствующих лиц экспедиции, не исключая и Вас, а также полное нежелание подчиняться не только основным требованиям закона, но и требованиям Ваших приказов, – в высшей степени недисциплинарными, губящими дело экспедиции, связанное с достоинством всей страны, честью русского имени и русского флага, – прошу Вас о предании матроса Линника суду.

Дежурный вахтенный начальник

П. Кушаков».

Рапорт был подан по форме, ему следовало дать ход. Седов поручил Н. Пинегину произвести дознание. Все свидетели стычки показали, что виновным в деле был сам Кушаков. Он кричал Линнику:

– Сволочь, морду разобью!

На это матрос отвечал:

– Сейчас вы меня ругаете, а у медвежьей берлоги кричали: «Линник, спаси!» И ноги я вам оттирал, когда мы сидели в палатке…

Седов оставил рапорт без последствий. Кушаков явился к Седову и демонстративно потребовал дать ему для ознакомления книгу свода морских постановлений.

– Ни один из основных законов у нас не выполняется! – грозно заявил он за ужином {62}.

Седов был строг с командой. Он накладывал на матросов суровые дисциплинарные взыскания, требуя от них безусловного соблюдения всех правил распорядка и беспрекословного подчинения начальникам. Иногда он налагал на провинившегося денежный штраф, иногда объявлял выговор, а однажды издал такой приказ по поводу того, что матрос Шестаков обругал «непристойными словами» боцмана: «Удивляюсь, где и как воспитывался Шестаков, чтобы вести себя так дико и безобразно, недостойно звания порядочного человека. Предписываю арестовать строгим арестом означенного матроса на трое суток, за неимением же на судне карцера заменить арест выдержкой на баке под ружьем» {63}.

Даже при том случайном составе команды, который был на «Фоке», Седову удавалось поддерживать дисциплину.

|

Седова слушались беспрекословно. Иногда он бывал резок с матросами, но никогда не оскорблял их достоинства. Он требовал самоотверженной работы от подчиненных. Они видели, что и сам начальник трудится самозабвенно.

Матросы понимали его даже тогда, когда, выведенный чем-нибудь из терпения, он кричал на них.

11 февраля больному Седову доложили, что кочегар Кузнецов пойман в кладовой с украденной кружкой спирта. Проверка продуктов показала, что это не первая кража. Нехватало спирта, сгущенного молока, какао.

Вечером Седов приказал команде не расходиться после молитвы. Он начал говорить о случившемся – сначала спокойно, а потом все более волнуясь. Голос его сорвался в крик, он сжал кулаки и поднял их над головой. Губы его побелели, он задыхался.

– В следующий раз, – кричал он, – пойманного вора убью на месте!

Все стояли молча, понурив головы. Таким Седова никто еще не видел {64}.

Он ушел в каюту и захлопнул за собою дверь. Команда тихо разошлась по койкам.

Среди участников экспедиции всю зиму шла почти неслышная, но упорная борьба, шел спор о здоровье начальника. Седов видел это по вахтенному журналу, на страницах которого велась изо дня в день сдержанная, но злая полемика. С одной стороны выступал доктор Кушаков. Он претендовал на роль начальника экспедиции после ухода Седова к полюсу.

В вахтенном журнале, дежуря по кораблю, он неизменно отмечал то улучшение здоровья начальника, то полное выздоровление. 1 января вахтенный начальник Визе отметил: «У начальника экспедиции сегодня утром внезапно обнаружились в резкой форме признаки сильного ревматизма в ногах». На другой день это же подтвердил геолог Павлов, а на третий – дежурил Кушаков. Его запись была коротка и оптимистична: «У начальника экспедиции боли в ногах уменьшились».

7 января Павлов снова отметил: «Недомогание и упадок сил». Очередной вахтенный – Кушаков, и он поспешил рассеять тревогу: «Чувствует себя гораздо лучше…»

Так продолжалось всю зиму, до отправления в роковой поход. Если Визе и Павлов два дня подряд записывали, что начальник в постели и здоровье его все хуже, то Кушаков в полном сознании своего авторитета как врача, хотя и ветеринара, фиксировал: «Он с каждым днем поправляется».

Седов видел эту полемику в вахтенном журнале. До него доходили и отголоски ропота, который возбуждало поведение Кушакова. Не только не верили диагнозу, установленному Кушаковым (он отрицал цынгу, утверждая, что у Седова, как и у других, – ревматизм, простуда или эпидемическое заболевание из-за плохого качества питьевой воды), – но даже бескорыстие доктора ставили под сомнение. Прямо об этом не говорили, но в самом воздухе кают-компании носился дух подозрения: «Что-то очень уж старается наш Павел Григорьевич спровадить Седова на полюс, не жажда ли власти одолевает его?..»

Седов догадывался обо всем, но не придавал значения этой борьбе, ибо в сознании своем видел лишь одну необходимость – итти к полюсу. А что до врачебной практики Кушакова, то она, хоть и внушала подозрение, но была ему отчасти наруку. Кушаков, осердясь на своих оппонентов по вахтенному журналу, записал решительно и грубо: «Он совершенно здоров» {65}. Это помогло Седову в дружеском споре со спутниками, который возник накануне отправления полюсной партии.

Они убеждали его отменить поход. Очень много благоразумных доводов, логика осторожности, против которой нечего возразить.

Однажды он записал в своем дневнике:

«Пишу приказы и письма домой. Все это, может быть, посмертное…» {66}

Но спутников своих он убеждал, ссылаясь на Кушакова, что болезнь у него несерьезная, что на вольном воздухе, в движении здоровье к нему вернется.

Действительно, ему и самому хотелось верить в удачу. Девятьсот с лишним верст от бухты Тихой до полюса и столько же до земли. Пожалуй, вырваться из Петербурга и добраться до бухты Тихой было труднее, а он ведь добрался. В глубине сознания теплился слабый, колеблющийся огонек надежды.

15 февраля утром Седов сделал получасовую прогулку, чтобы разведать, хорош ли путь для нарт. Когда он вернулся на судно, все увидели, что он бледен, задыхается. Подымаясь по трапу, он пожаловался на боль в ногах.

Все собрались в кают-компании. Кушаков начал богослужение. Потом дежурный – В. Ю. Визе – стал читать приказы начальника. Одним из них командование экспедицией передавалось Павлу Кушакову. К этому приказу была приложена инструкция. Первый пункт гласил: «Я хотел бы прежде всего просить вас, чтобы мною заведенный порядок в экспедиции, по возможности, не менялся…» Дальше следовали, подробно и заботливо составленные, указания о продолжении научных работ, о необходимости соблюдать осторожность во время санных походов, о заготовке звериных шкур и сала для топки, о том, какие части судна можно сжечь на обратном пути в Архангельск. «По приходе в Россию не беспокойтесь ходатайствовать о посылке за нами судна, так как это будет напрасная трата средств, ибо если нам суждено будет уцелеть, то мы и самостоятельно доберемся домой», говорилось в десятом пункте. Заключительные слова инструкции напоминали Кушакову: «Одной из главных ваших задач является внимательная забота о здоровье и сохранности жизни людей экспедиции, благополучный исход чего послужит большой пользой для дела и высокой наградой для вас» {67}.

Второй приказ был прощанием Седова с остающимися на «Фоке».

|

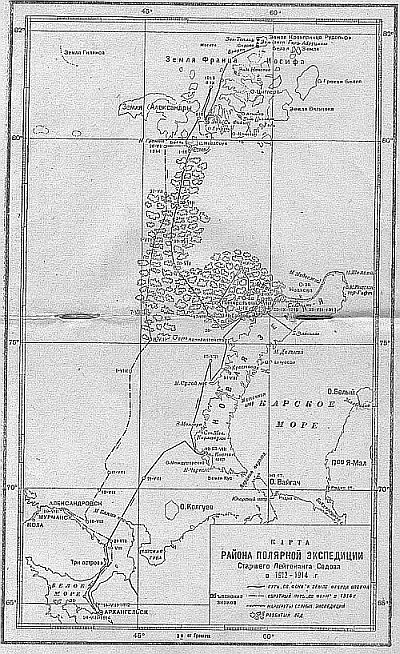

«В Петербурге мы предполагали попасть в первый же год на Землю Франца-Иосифа, а на следующий год итти к полюсу, причем итти на 5–6 нартах при 50–60 собаках, с сильным снаряжением и большим запасом свежих сил у людей, а попали лишь на второй год и то с большим трудом. Итти на полюс принуждены не нa 6 нартах, а лишь на трех, и то неполных, при 24 уцелевших собаках, и, следовательно, в силу необходимости, при сокращенном комплекте людей, в которых, к большому нашему общему горю, нельзя не заметить некоторого упадка сил, как нравственных, так и физических».

Невесело было в кают-компании, когда дежурный читал последний приказ Седова. Многие понимали – это прощание навсегда.

«Итак, сегодняшний день, – гласил приказ, – мы выступаем к полюсу; это – событие и для нас, и для нашей родины. Об этом дне мечтали уже давно великие русские люди – Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильное научное и идейное завоевание в полярном исследовании на гордость и пользу нашего отечества…

Пусть же этот приказ, пусть это, быть может, последнее мое слово послужит вам памятью взаимной дружбы и любви.

До свидания, дорогие друзья!..» {68}

Минуту длилось молчание, когда умолк голос дежурного. Потом заговорил Седов. Говорить ему было трудно.

– Пришло время: сейчас мы начнем первую попытку русских достичь Северного полюса… На нас лежит ответственность продолжить труды людей, которыми Россия может гордиться. Я прошу: не беспокойтесь о нашей участи…

|

Он умолк, уронив голову на грудь и закрыв глаза. На его впалых щеках блестели слезы. Все ждали. Он заговорил снова.

– Разве с таким снаряжением нужно итти к полюсу? И сами мы не так крепки здоровьем, как нужно… Долг мы исполним.

В заключение он просил остающихся не унывать, не падать духом и надеяться на скорое возвращение на родину.

– Мне хочется сказать вам не «прощайте», а «до свидания!»

Так прошел последний час на «Фоке». Седов внушал людям надежду и сам хотел надеяться. Как соблазнительно бывает иногда принять желаемое за возможное!

Но теперь и крохотной надежды нет. Он знает – силы приходят к концу.

Закусив губу, он делает усилие и перекладывает больную ногу. Хорошо было бы снова растереть ноги спиртом.

Но эта ночь бесконечна. Спят Линник и Пустошный. У Линника вчера шла горлом кровь. Хорошие ребята, бедные ребята…

Он вздрагивает после минуты забытья. Линник что-то сказал во сне. Тишина. Какое-то беспокойство охватывает его. Он видит слишком много в одно мгновенье. Себя, палатку, далеко-далеко простершиеся снеговые равнины, холмы, над которыми белая пыль, и в то же, время – Петербург, кто-то не спит в их квартире… Бухту, которую он назвал так хорошо: Тихая, дымок над палубой. А здесь, рядом, он видит, как лежат в снегу, свернувшись в комочек, собаки. Нельзя в одно время видеть так много. Лучше, когда что-нибудь одно. Не так тревожно.

Две или три минуты его душит новый взрыв кашля. Он приподнимается, мех сползает с него. Он забывает все: больные ноги, холод, то, о чем думал… Воздуха, воздуха!.. Неимоверным усилием он разрывает одеревяневшими пальцами ворот рубахи. Сидит с открытыми глазами. Как хорошо, приступ окончился, – дыхание, жизнь…

Просыпается Пустошный и молча, в полусне, складывает больного начальника на меховую постель, укрывает ему грудь, плечи.

– Зажги примус, холодно, – говорит Седов.

Он ощущает страшную усталость. Спать, спать…

Пустошный встает, ползет из палатки, возвращается с бидоном, начинает в темноте возиться с примусом.

– Нет, не надо, отставить примус, – говорит Седов, – керосин беречь…

Пустошный на четвереньках подползает к нему, видит: начальник без памяти. Он зажигает примус и держит его над грудью Седова…

Полтора года назад в нем была уверенность, что для совершения подвига нужна добрая и сильная воля, а для открытия полюса, в частности, – еще и некоторое количество провианта, собаки, теплая одежда и керосин. В жизни он встречал, с самого детства, много тяжелых препятствий и не раз преодолевал то, что другому было бы не под силу. Но никогда он не пытался вникнуть в жизнь, через которую шел. Он не придал значения тому обстоятельству, что дело, которое он начал, осталось в стране почти незамеченным.

Он отплыл в экспедицию вопреки воле правительства, наперекор «общественному мнению» той маленькой, но всесильной России, которая шумела газетными листами и занимала официальные посты. Среди тех, кто ему помогал, большинство принадлежало к таким людям, как Дикин или купец Демидов, к таким, как Белавенец, – капитан в отставке, секретарь комитета, наживавшийся на устройстве благотворительных вечеров, концертов и сборов. Седов не придавал этому должного значения. Даже экзамен, который учинили для него в морском министерстве, не напугал его. Как они расправлялись с ним! Очень вежливо, совершенно в стиле инглизированного морского офицерства, сохраняя полное бесстрастие на лицах, члены комиссии пытали человека, которому не могли простить темного происхождения и неприличного энтузиазма, пытали издевательским педантизмом, презрительным равнодушием к его готовности на риск и подвиг, высокомерным недоверием к его опыту, – и злорадно торжествовали, найдя пробелы в предложенном проекте, поймав этого безродного выскочку.

|

Он слишком верил в свои силы. Это было единственное его богатство – железная воля, деятельный и ненасытный ум, могучее здоровье. Завоевание полюса представлялось ему поединком между человеком и природой, единоборством, в котором он должен был выступить один и не мог не победить. Вот почему, до поры до времени, он не ощущал трагичности своего одиночества и не понимал, что большой России, народу, для которого он шел на подвиг, было в то время не до полюса.

Слабый, больной, лежит он в палатке под грудой меха. Подобрав ноги, дремлет Пустошный. В руках его ровно гудит примус. Седов приходит в себя. Он трогает матроса за локоть.

– Ложись спать, отставить примус, – говорит он Пустошному.

Тот молча гасит огонь, сваливается на бок и засыпает.

Седов лежит с открытыми глазами.

Как много мыслей! Когда отняты силы, чтобы итти, остается еще память, и человек живет.

С хутора Кривая Коса он бежал в Ростов. Для того чтобы ловчее было, снял сапоги и бежал, оглядываясь, – нет ли из дома погони.

Он был матросом и грузчиком. В жизни ему чертовски везло. Нельзя отрицать: сыновья рыбаков не часто получают золотые погоны. Блестящая карьера! Это было нелегко, но он хотел этого и достиг.

Почему же сейчас – смерть? Может быть, нужно было во время отступить? И когда?

Не тогда ли, в мае, когда получил это длинное, отпечатанное на холодной глянцевой бумаге постановление совета министров. Как это: «По удостоверению заинтересованных ведомств, изложенные в записке пятидесяти одного члена Государственной думы соображения об условиях практического осуществления» – и так далее и так далее!

Нет, он не отступил. Нужно было найти поддержку – любой ценой.

Он надеялся на «общество», которого не знал. И вот, гидрограф и офицер, он превратился в лектора и литератора. Еще в XVII веке, говорил он, простой казак Семен Дежнев дошел до Колымы, а затем проник в Берингов пролив, который тогда и названия не имел. Наши поморы, доказывал Седов, в своих плоскодонных кочах и шитиках, едва скрепленных корнями сосны и проконопаченных мохом, под равдужными парусами,[24] испокон века ходили на Грумант, который много позже лег на карту под названием Шпицберген. «Свои деревянные якоря, с навязанными камнями, – писал он, – бросали они в неведомые воды Далекого Севера и качались на мочальных или корневых канатах в бухтах Груманта, Новой Земли, у Таймыра и островов Новой Сибири, о чем теперь свидетельствуют только кресты, поставленные ими…»

Савва Лошкин, Харитон и Дмитрий Лаптевы, Семен Дежнев, Яков Пермяков – они были не только его герои, но и предки – по крови и духу. Он чувствовал себя правнуком этих неугомонных открывателей новых земель, он думал, что у него такие же зоркие глаза, такие же широкие плечи. И как они, он грезил о новых морских дорогах, об островах с непуганым зверем, мечтал окрестить новые земли, любил Север и чуял, предприимчивый, как они, необыкновенные богатства за морями. Его охватывала благородная ревность, когда он читал об успехах иностранцев – Пири, Шекльтона, Амундсена. Он был убежден, что России должна принадлежать честь изучения полярных стран, и ощущал в себе как раз ту силу и волю, которые нужны для этого.

С такими мыслями и чувствами, наивный и восторженный, он обращался ко всем, кто хотел его слушать. Ему нужны были деньги – не так уж много: семьдесят тысяч!

Они жертвовали очень щедро. Они присылали пять рублей и просили напечатать об этом в газете, с упоминанием чина и звания. Целое общество, он, как сейчас, помнит: «Русское общество любителей мироведения», собрало «среди любителей мироведения и их гостей» 14 рублей. «Новое Время» объявило об этом. Пожертвования были большей частью так мизерны, что казались нарочитым выражением равнодушия и насмешки. Офицерское собрание армии и флота прислало 75 рублей 05 копеек.

Ветер не утихает. Палатка обвисла под снегом, обледеневший брезент висит над самым лицом. Опираясь на локти, Седов переносит себя на вершок дальше в глубину палатки. По ногам пробегает острая боль. Он стонет.

Он видит перед собой разрезанную надвое пробором голову капитана Белавенца. Сколько лоска, какие благородные манеры! Какой жулик этот почтенный морской офицер! С каким изяществом он крал деньги экспедиции. Ах, какой жулик! И рядом с ним – благообразный господин Суворин, главный меценат и благотворитель. Холодный взгляд, мягкий бархатистый голос: «Дорогой лейтенант, мы все приходим в восхищенье…»

Но он все терпел. Он был занят покупкой судна, собак, продовольствия. Никто ему не помогал. Кое-где поговаривали и даже писали, что Седов, мол, обманщик и карьерист, что его затея – сумасшествие или афера, что правительство обязано воспретить… Он все терпел, потому что надеялся расквитаться сразу, – победой, а если не победой, то смертью.

И вот – август, Архангельск. Расцвеченный флагами «Святой мученик Фока» – у Соборной пристани.

Он может еще отступить. Время позднее, экипаж снят этим вором Дикиным. Лучше отменить, отставить до следующего года.

Нет! Он не отступил. Отступать было некуда. Отменить выход «Фоки» значило отказаться от экспедиции навсегда, иначе говоря – сдаться. А он еще имел надежду на успех.

Или, может быть, не надо было после зимовки на Новой Земле пробиваться на север? Не лучше ли было тогда, по чистой воде, повернуть на зюйд? Как хорошо понимали это его спутники.

Нет, и тогда он не мог отступить… Нет, не мог. Он сказал, что дойдет до Земли Франца-Иосифа. И дошел. Прав оказался он. Никто не сможет упрекнуть его в том, что программа экспедиции не выполнена. Важнейшее дело для науки – исследование Новой Земли, которое он произвел со своими спутниками, – с лихвой покрывает все расходы, оправдывает все усилия. А полюс – это уж дело его жизни, только его жизни. На полюс он никого не принуждал итти. Если бы матросы не согласились, он и один пошел бы. Ведь ему одно нужно было: итти на север.

Он в забытье. Ему кажется, что он идет за нартой. Ветер бьет в лицо. Дышать трудно. Нордовый ветер. Снег. Почему снег не падает, а летит прямо против тебя?.. Это не снег – иглы летят в лицо. Впиваются в глаза… залетают в рот… А все-таки он будет итти – на север! Линник, Пустошный, гоните собак! На север!.. Воздуха!

Матросы держат его за плечи. Его душит кашель. Фыркает примус. Уже утро. Встать!

Он поднимается. Ветер стих. Слышна только грызня собак, получивших корм.

– Гору видать, – говорит Линник.

Седов, согнувшись, выходит из палатки. Прямо перед ней, на том берегу пролива, под рваными лохмотьями тумана, торчат округлые бока острова.

– Земля кронпринца Рудольфа, – говорит Седов.

– Будем сбираться, Георгий Яковлевич.

– Надо, Линник, нам переехать на ту сторону. Седов повертывается лицом к югу. Над горизонтом горит холодным пламенем отблеск солнца, которое сегодня не взошло.

Линник и Пустошный складывают палатку, сбивают собак к нартам. Одна нарта – Передовая, другая – Льдинка, третья – Ручеек. Названия придумал начальник. «Льдинка» – так он называл Беру. Седов сидит на сугробе, свесив руки, уронив голову.

Готово, лагерь погружен на нарты. 10 часов, пора трогаться. Седов молчит, не шевелится.

Матросы шепчутся между собой. Потом Линник, он смелее, сам начинает:

– Георгий Яковлевич, что я хотел сказать… Седов вздрагивает.

– Отправляемся, – говорит он и идет, прихрамывая, к нарте.

– Привязывайте меня, как вчера. Ходок я плохой… Пустошный помогает ему вскарабкаться на кладь, привязанную к нарте. Линник укутывает его спальным мешком.

– Не унывайте, – говорит Седов, – недолго вам страдать со мной.

Пустошный крестится, отвернувшись в сторонку.

– А может, нам повернуть к «Фоке», – спрашивает Линник, – там и поправиться можно…

Седов молчит.

– Мы думаем – так-то лучше, – добавляет Линник. Седов достает компас.

– Трогай, – говорит он, – на север. Матросы кричат на собак, нарты ползут на север.

Седов сидит на второй нарте, отвернувшись от ветра. Матросы не знают, в сознании ли он. Как будто спит или думает, – голову опустил. Линник подходит, начинает на ходу поправлятъ меховой мешок на Седове. Седов испуганно оглядывается вокруг, подносит к глазам компас, бормочет:

– Так держать, на север.

– Есть так держать, – успокаивает Линник и видит: уже снова закрыты глаза у начальника, голова, как неживая, подпрыгивает от толчков…

«Суббота, 15 (28) февраля.

…Пройдя около 1½ верст, наткнулись на сплошной, тонкий (1 вер.) солончак. Взошли первой нартой на него (Льдинкой), а она и провалилась, вместе с ней и собаки. Люди держались свободно. С большим трудом вытащили нарту назад, ничего не подмочив, так как каяк великолепно плавал. Остановились здесь же ночевать и ждать, пока достаточно замерзнет пролив. Сегодня у воды видели стада тысячные птиц: люмсы и кайры.

Я ужасно разбит болезнью. Сильнейший бронхит, болит горло и опухли ноги. Лежу все время в мешке, на стоящий мученик…»

…………………….

– Накройте ноги, ребята… зажгите огонь… Вернуться на родину. Сказать: «Я сделал все, что мог».

Отдохнуть, поправить ноги, грудь вылечить. Попробовать еще раз. Это было бы здорово.

Он открывает глаза. Матросы не спят. Пустошный смотрит на него. Линник возится с консервной банкой.

– Уже утро? – спрашивает Седов.

– Сегодня, Георгий Яковлевич, будет, наверное, солнышко.

– Да… шестнадцатое февраля. Ночь кончилась. Линник открыл банку.

– Компот, – говорит он.

Седов берет банку, но одной рукой не может ее удержать. Он ухмыляется, освобождает из-под меха другую руку. Подержав с минуту, отдает банку матросу.

– Не принимает душа… Матрос вздыхает. Седов беспокоится:

– Что же мы тут сидим… Может быть, пролив замерз. Надо итти дальше…

Пустошный отрицательно качает головой.

Проходит еще два часа. Матросы ушли на разведку к середине пролива, посмотреть – нельзя ли там перебраться.

Седов лежит в палатке. Кашель мучает его. Иногда он впадает в забытье. Ноги распухли, отяжелели, нет сил пошевелить ими.

…Если залив замерз, можно будет перейти на Рудольфа. Это хорошо: в Теплиц-бае продовольственный склад Абруццкого. Передохнуть, поправиться и опять итти. Конечно, на север. Это единственное, что ему еще осталось.

У него и раньше не было смелости отступать. А сейчас все равно поздно. Да и не к чему. Вернуться, отступить, чтобы потом снова броситься в бой – да, для этого стоит драться. Но так – без надежды, без цели… Нет, это страшнее смерти. Ведь не дадут они ему попробовать еще раз!

Вот и все: если ты не можешь отступить, иди вперед, пока не упал.

Какой страшный холод! Как тихо. Матросы ушли. Не случилось ли с ними чего-нибудь? Недолго и в полынью угодить… И собак не слышно. Безмолвие. Пусть хоть зашумит ветер!

Так нельзя лежать. Все мертво вокруг. Как будто уже кончено. Нет, лучше встать! Эта палатка – как гроб. Надо выбраться из нее. Здесь слишком тоскливо.

Нельзя подняться, ноги не держат. Придется ползком.

Он лежит ничком, головой к выходу. Постепенно силы возвращаются к нему. Он опять думает.

Не дошел русский человек до полюса. Умер, скажут, в пути, не свершив обещанного подвига. Пошумел, рванулся изо всех сил и упал…

Он стонет – так ясно видит свою судьбу.

Пойдет ли кто-нибудь по следу твоих нарт? Или он навсегда сгинет под снегом? Дорога на полюс, ты открыл ее, – увидит ли она других русских – удачливых, счастливых твоих последователей?

Никогда он не чувствовал себя так неотделимо слитым с родиной, как здесь, в палатке, за тысячи верст от России.

Собаки завизжали. Он вслушивается: скрипит снег, идут! Замерз или не замерз пролив?

Они кричат. Что случилось? Опираясь на руки, он тянется к выходу из палатки. К нему подбегают Пустошный и Линник.

– Что там?

– Солнце, Георгий Яковлевич, – выходите! Седов поднимается на ноги без помощи матросов.

Шатаясь, он стоит у входа в палатку. Руки, вцепившиеся в брезент, дрожат. Голова обнажена. Лицо поднято.

По низу струится снег. Выше – громоздятся обледенелые кручи. Вершины завернуты в серую вату. И над этим холодным миром висит огненная капля солнца. Пробиваясь лучами сквозь завесы тумана и снега, солнце светит в лицо человеку. Вездесущее, оно обогревает песчаник Кривой Косы, блестит на камне и стеклах Петербурга. Солнце родины, оно видит нас!

Седов не отводит глаз от солнца. Бледные губы его шевелятся. Матросы думают: начальник молится.

Но розовый диск бледнеет, растаивает, исчезает в облаках. Матросы подходят к Седову, становятся по обе стороны начальника. Их лица черны от мороза и ветра. Все трое молчат.

Вечером, при свете примусной горелки, едва удерживая карандаш в дрожащей руке, Седов пишет:

«…Воскресенье, 16 февраля.[25]

…Увидели выше гор впервые милое, родное солнце. Ах, как оно красиво и хорошо! При виде его в нас весь мир перевернулся. Привет тебе, чудеснейшее чудо природы! Посвети нашим близким на родине, как мы ютимся в палатке, как больные, удрученные, под 82 градусом с(еверной) широты…»

Карандаш выпадает из его руки, фраза остается не оконченной.

…………………….

На другой день он записал только: «Понедельник, 17 февраля»…

Солнце родины светило ему в последний раз. Впереди была вода. Если бы не вода была, а лед, он шел бы дальше, до последнего вздоха.

В ночь на двадцатое (пятое марта по нашему стилю) ртуть в термометре сползла ниже сорока. Никто не спал в палатке. Жгли последний керосин. Седов вылез из мехового мешка, присел к примусу. Лицо его, заросшее бородой, было синевато-бледным, рот полуоткрыт, ресницы опущены. Линник обнял начальника за плечи, – чтобы не упал грудью на пламя.

– Фрам в палатке? – спросил Седов.

– Здесь, – ответил Линник.

В палатку доносился время от времени жалобный визг: замерзали собаки. Пустошный сказал:

– Принесу банку, – и кивнул на Седова.

Он вылез. Сразу зазвенело в ушах. Стараясь не дышать, согнувшись, побежал к нарте, где лежало продовольствие. Нужно было отвязать брезент, найти жестянку. Закружилась голова. Во рту почувствовал что-то сладкое. Поднес рукавицу к губам и понял: кровь. Сжало виски. Он опустился на колени перед нартой. Небывалая слабость охватила его. Изо рта и ноздрей вытекали, замерзая, тяжелые струйки крови. Не имея силы встать, он пополз на четвереньках назад, в палатку.

Линник увидел его, понял. Сжал только губы, ничего не сказал. Седов сидел с закрытыми глазами.

Потом они грели на примусе банку с супом, которую принес Линник. Седов поднял ресницы, покачал головой: не буду.

Так они сидели всю ночь. Когда настал день, у Седова началась агония. Он дрожал, порывался встать, дыхание вырывалось из его груди с шумом. Он задыхался. Ему нехватало воздуха. Он хотел жить. Вытянув шею, открыв рот, он силился втянуть воздух, которого ему было мало. Поэтому он поднимался, не хотел лежать и с последним вздохом прохрипел:

– Линник, Линник… поддержи… Так он умер.

Матросы накрыли его лицо чистым платком. Они похоронили Седова над морем, на крутой, обледенелой оконечности острова Рудольфа, выдолбив киркой неглубокое ложе и завалив могилу камнями. Крест они соорудили из двух лыж, принадлежавших Седову при жизни. На могильный холм матросы положили флаг, который был предназначен для другой цели: его Седов хотел водрузить на полюсе.

Матросы постояли у могилы и пошли на юг. Здесь нечего им было делать. Но задержал Фрам. Присев на задние лапы, верный пес завыл. Пустошный заплакал.

Линник сказал:

– Подождем.

Фрам стонал над могилой Седова. Матросы крикнули на него. Он поднялся, перешел на другую сторону холма и снова начал.

Линник и Пустошный звали его. Он не глядел на них.

– Догонит, – решили матросы и ушли.

Фрам выл. Тогда они вернулись к могиле, хотели поймать его. Он отбежал от них. Матросы взяли из мешка собачьего корма дня на три и положили перед Фрамом.

– Вот дурень…

– Как человек.

Нарты ползли на юг. Еще два или три раза услышали Пустошный и Линник печальный плач Фрама. Они надеялись, что собака испугается одиночества, догонит их. Но этого не случилось, и больше никто не видел верного Фрама.

Нарты ползли на юг. Нелегко пришлось спутникам Седова на обратном пути. Но все же они пришли в бухту Тихую, где стоял во льдах «Фока». По рассказам матросов и по дневникам члены экспедиции сделали заключение, что Седов погребен на юго-западной оконечности острова Рудольфа – на мысе Бророк {69}.

Через пятнадцать лет после смерти Седова к мысу Бророк подошло судно. Это был ледокольный пароход «Георгий Седов». Спустили шлюпку. Несколько человек вышло на берег. Берега острова Рудольфа обрываются в этом месте круто. Люди разбрелись. Перекликаясь между собою и советуясь, они искали могилу Седова. Поиски были безрезультатны. С глетчера, который обрывается в море на мысе Бророк, постоянно обваливаются глыбы. Они уносят в своем падении землю и камни. Прошло много лет после смерти Седова. «Должно быть, прах его унесен в море», решили люди с ледокола. Они собрались над обрывом. Двое из них положили на скалу мраморную памятную доску. Родина помнила о Седове. Все обнажили головы.

|

Потом советские моряки сошли к шлюпке и вернулись на судно.

Прошло еще несколько лет. Остров Рудольфа стал обитаем. Уже и мечта Седова исполнилась – русские люди навсегда утвердили свой флаг – красный флаг страны социализма – на вершине мира. Однажды жители острова сделали находку. Они нашли среди обледенелых камней деревянный шест с заостренным концом и с медной муфтой, на которой было выгравировано неумелой рукой: «Sedov Pol. Exped. 1914». Это был флагшток, который намеревался Седов водрузить на полюсе. Здесь же оказались обрывки флага, оставленного матросами на могиле начальника. Теперь это были коричневато-зеленые лоскутья и комки, напоминающие мох или истлевшую кору. Не лучше выглядели обрывки меховой одежды, веревок и брезента. Все вместе весило не более двухсот граммов. Поблизости лежал коричневый от ржавчины топорик с треснутым топорищем.

Все это было найдено не на мысе Бророк, где предполагалась могила Седова, а на мысе Аук, который находится в нескольких верстах к северо-западу от первого. С тех пор считают, что Георгий Седов был погребен на мысе Аук.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |