"Назым Хикмет" - читать интересную книгу автора (Радий Геннадиевич Фиш)

Глава, в которой поэт возвращается на родину и Бенерджи решает покончить с собой

|

Первая книга Назыма Хикмета «Песня пьющих солнце» читается справа налево. Она вышла в Баку в 1928 году. Назым включил в нее лучшие свои стихи, написанные с того дня, как пароход «Корнилов» привез его вместе с Валей в Батум. За эти семь лет он не только изменил себя, но и изменил облик турецкой поэзии.

С первой страницы его бакинской книжки, напечатанной старым арабским шрифтом, глядит молодое округлое лицо. По-прежнему волосы его бунтуют против парикмахерского гребешка. Но глаза уже не распахнуты настежь, как в юности: испытующе прищуренные, они сосредоточены на какой-то одной неотступной мысли, словно, глядя на мир, он постоянно прислушивается к себе, к свершающейся в нем работе.

Как ни изменился он за эти годы, но когда он сошел с парохода в причерноморском городке Хопа, агентам полиции не составило особого труда опознать его.

Судебный приговор, осудивший Назыма на десять лет тюрьмы, больше ему не угрожал. Власти объявили амнистию но случаю национального праздника. Назым несколько месяцев обивал пороги турецкого посольства в Москве, добиваясь разрешения на въезд в Турцию. Потом махнул рукой и поехал без разрешения. У него не было ни времени, ни терпения ждать — он должен был показаться на родине «в своей красной рубашке». В России он был — по крайней мере так казалось ему самому — лишь потребителем духовной пищи, настало время создавать духовные ценности, поделиться с другими из своих запасов.

Он знал, какая сила заключена в его поэзии. Но ведь на родине его новые стихи практически неизвестны. Несколько стихотворений, напечатанных в журнале «Айдынлык», не в счет; журнал был полулегальный, кто его видел? Да и потом его скоро закрыли. Назым не мог больше ждать ни недели.

Но прошло несколько месяцев со дня его возвращения на родину прежде, чем он оказался на свободе. В Хопа на него надели наручники, привели в тюрьму. Обыскали.

Искали оружие, тайные директивы, а нашли огрызок карандаша и записную книжку со стихами — его единственным, но грозным оружием.

Среди стихов была в книжке и «Дума о Гераклите», записанная, естественно, арабскими буквами, — новый, латинизированный алфавит меджлис принял всего несколько месяцев назад. У арабского алфавита были свои преимущества. Поскольку гласные в скорописи не обозначались, можно было записывать в темпе живой речи. И потому, когда Назым торопился, он пользовался им и позднее.

Но как нет худа без добра, так и нет добра без худа. Арабский алфавит не соответствовал строю турецкого языка, и написанные им слова можно было прочесть только, если ты их знал. Это мешало распространению грамотности, и потому реформа алфавита была, бесспорно, прогрессивным делом.

Полицейский чин, снимавший допрос с поэта в хопской тюрьме, конечно, и слыхом не слыхал о Гераклите и прочел его имя в арабской скорописи, как «хэрэкаллиет», что означало: «каждое национальное меньшинство». И узрел крамолу: «Ага, значит, ты приехал подстрекать меньшинства?»

По новой конституции страны все ее население было объявлено турками. Националисты начали насильственную тюркизацию меньшинств. И Назыму грозили большие неприятности.

— Помилуйте, — усмехнулся поэт, — Гераклит — это греческий философ из Эфеса…

— Ах, еще и греческий! Ну что ж, ответишь перед судом! Хотя обвинение оказалось несостоятельным даже в глазах прокурора, Назыма продержали в хопской тюрьме почти три месяца. Затем, не зная, как быть, отправили по начальству в Ризе, а оттуда, по-прежнему в наручниках, — на усмотрение стамбульских властей.

Прослышав о возвращении Назыма Хикмета, писатели выступили с протестами в печати. И Назыма выпустили, наконец, на свободу.

Шел 1928 год. В Италии фашисты были у власти. Но беззастенчивое попрание нормальной человеческой логики и законности еще не стало нормой в Европе. И в республиканской Турции, провозгласившей европеизацию основой своей политики, полное отчуждение совести и собственных убеждений в пользу государства, общеобязательное единомыслие не стали еще непременным признаком верности отечеству. Конечно, инакомыслие, особенно революционное, подавлялось, инакомыслящих преследовали, предавали суду, сажали в тюрьмы. Но еще казалось невероятным, что через десять лет осужденному перед казнью будут заливать рот алебастром, чтобы он не мог произнести перед смертью ни слова, как это практиковали гитлеровцы. Через десять лет аргументация полицейского чина из хопской тюрьмы, пожалуй, не смутила бы власти…

— Нет доказательств? Не обнаружено документов?! Подумаешь! Мы предадим его суду военного трибунала, тогда он у нас попляшет!..

Эти слова были сказаны министром Турции в кулуарах меджлиса ровно через десять лет. И Назыма осудили на двадцать восемь лет четыре месяца и четырнадцать дней тюрьмы, не заботясь о доказательствах, не утруждая себя подыскиванием статьи уголовного кодекса. К чему церемониться?!

— Мы не могли оставить его на свободе, ибо он оказывал влияние на массы, — признался впоследствии тогдашний министр внутренних дел Шюкрю Кая.

Но, может быть, еще страшней, чем беззаконная расправа над национальным поэтом Турции, было всеобщее молчание. Никто из писателей, никто из интеллектуальной элиты страны не выступил против беззакония, ни словом, ни делом не высказал возмущения. Фашистские методы подавления мысли и слова стали к тому времени привычными…

Неласково встретила Турция своего поэта. Но Назым Хикмет был к этому готов. Еще семь лет назад, когда ходил, закрыв глаза, по номеру в батумском отеле «Франция».

В тюрьме города Хопа, где поэт отбывал свое первое заключение, он работал. Впереди было еще много тюрем. За двадцать два года на родине, с 1928 по 1951-й, в общей сложности около семнадцати лет его жизни протекли в заключении.

Здесь он созрел в муках одиночества, в тоске по миру и по жизни. Но ни на месяц не прерывал поэтической работы.

Я думаю, что будущие историки, несомненно, обратят внимание на роль, которую сыграла тюрьма в истории турецкой литературы середины нашего века. Именно здесь, в тюрьмах, были написаны произведения, которые стали гордостью национальной культуры: «Человеческая панорама» Назыма Хикмета и его «Легенда о любви», рассказы и стихи классика турецкой новеллистики Сабахаттина Али, около двадцати романов Кемаля Тахира, первые рассказы Орхана Кемаля, завоевавшие международное признание сатиры Азиза Несина. Предвосхищая будущие споры ученых-литературоведов о причинах столь парадоксального явления, хочется от имени современников напомнить, что в XX веке не в одной только Турции, но и в других тоталитарно-фашистских странах можно было встретить в тюрьме выдающееся собрание умов и талантов. Здесь проводили свои лучшие годы многие писатели, художники и общественные деятели. Едва ли где-нибудь, кроме тюрьмы, турецкому писателю предоставлялась такая возможность общения с лучшими людьми своей страны и такая возможность исследовать общественные противоречия и их преломления в судьбах людей. И если на воле ни один из турецких писателей не мог прокормиться своим искусством, то где, кроме тюрьмы, в его распоряжении было столько времени для создания своих произведений?!.

Тюрьма заштатного городишка Хопа увековечена в истории турецкой литературы стихами, которые Назым так и назвал «Записками из тюрьмы Хопа».

На стене висит лист бумаги — расписание, кому выносить парашу, убирать камеру, приносить воду. Прозаический смысл этого документа передан в стихах с буквальной точностью. Но уже первые строки дают почувствовать самую суть такого учреждения, как тюрьма:

Порой «кровоточащим босым ногам его сердца» слишком долгим кажется тюремный путь, и тогда поэт возвращается памятью к своим знакомым в России, с которой он только что расстался.

«Записки из тюрьмы Хопа» не похожи на большинство написанных им до той поры стихов — звонких, горластых, ораторских. Не похожи они и на стихи, которые он будет писать еще несколько лет.

В революционном романтизме молодого поэта впервые появляются какие-то новые ноты — он становится более личным, интимным, что ли. В «Записках из тюрьмы Хопа» Назым не провозглашает истины и не проповедует, а добывает их сам вместе с читателем из плоти обыденности.

Но, сделав этот первый шаг, он как бы останавливается на время. Лишь испытав на родине в новых поворотах и обстоятельствах уже добытое им поэтическое оружие, он пойдет дальше. И тогда это качество, пока играющее подчиненную роль, станет решающим, сложится в систему поэтических принципов.

Так будет не раз. И каждый новый скачок в творчестве Назыма Хикмета будет расширять границы лиризма. Все, что происходит с его героями, с его страной, станет его личным, интимным переживанием.

В «Человеческой панораме» единство лирического героя с эпохой приведет к тому, что лирика Назыма Хикмета вырастет до эпоса.

В пятидесятых годах вынужденный покинуть Турцию, он будет представлять ее культуру перед народами земли. Он будет жить в Москве и Варшаве, Париже и Болгарии, приезжать в Китай и на Кубу, в Финляндию и Танганьику. Не как турист и не как эмигрант — как участник всемирного антивоенного движения, член Бюро Всемирного Совета Мира. Участие в жизни и борьбе разных стран и континентов, стремление с каждым из народов говорить на понятном ему поэтическом языке придадут лиризму Назыма Хикмета воистину космические масштабы.

Его молодой романтизм тоже был планетарен:

Но при всей подкупающей искренности он был голым, как вопль, в нем звучала лишь одна нота — самая высокая.

За десятилетия поэтической работы лирика Назыма Хикмета вместит в себя все краски и все звуки нашей планеты, энтузиазм молодости и мудрую печаль старости, «громаду лиц, событий, народов и движений, наш век, от всех берущий по крохотной черте». Он станет поэтом человечества, одним из двух-трех поэтов-эпиков XX века.

Поэты такого масштаба, такого дарования рождаются раз в столетие. Турции повезло: в XX веке жребий пал на нее…

|

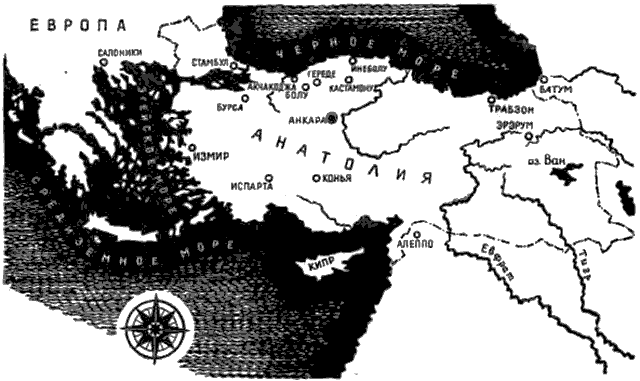

Карта Турции.

В мае 1929 года в стамбульском издательстве «Муаллим Ахмед Халид» вышел из печати первый в Турции сборник стихов поэта. Он открывался той же «Песней пьющих солнце». Затем шли четырнадцать стихотворений и отрывок из поэмы «Джиоконда и Си-яу», которую он начал в хопской тюрьме. Всего восемьсот тридцать пять строк. Книга так и называлась — «835 строк».

За годы, пролетевшие с тех пор, как Назым покинул литературные салоны Стамбула, изменился мир, изменился он сам. А здесь, в салонах Стамбула, почти все осталось по-прежнему. Казалось, он перенесся на десять лет назад. Да что там — в иное столетие. Правда, новое поколение литературной молодежи, прошедшее огонь национально-освободительной войны, знало народ и Анатолию куда лучше, чем в свое время он сам. Но знание это было неутешительно. Скрывшаяся на миг за общенациональными целями освободительной войны, снова разверзлась пропасть, разделявшая невежественные, голодные массы и интеллигенцию, европеизировавшийся Стамбул и отсталую, полуфеодальную Анатолию. Теперь эта пропасть казалась еще страшней. Надежды на социальную справедливость так и остались надеждами. Крестьяне не получили земли. Объявив турецкое общество бесклассовым, власти преследовали рабочие организации. Набирала силу буржуазно-помещичья диктатура. Разочарование в результатах национально-освободительной войны и влияние старых авторитетов влекло литературную молодежь либо в шовинистические клубы «Турецкие очаги», либо в те самые эстетские салоны, откуда она в свое время пыталась бежать. Порассуждав о несбыточности надежд и бренности человеческих стремлений, послушав стихи о прелестях одиночества и таинствах любви, легко было прослыть оппозиционером и интеллектуалом. Поэтический кукиш в кармане — давняя и не только турецкая традиция.

Сабахаттин Али, которому суждено было начать в турецкой прозе то, что свершил в поэзии Назым Хикмет, и который сам отдал дань ложноромантической традиции, впоследствии так описал одного из тогдашних властителей дум:

«Вначале никто не понимал, о чем он говорит, и лишь постепенно выяснилось, что речь идет о мусульманской мистике, которой он стал недавно увлекаться. Он то и дело, к месту и не к месту вставлял в свою речь только что выученные арабские слова, читал арабские двустишия и, сощурив глаза, осматривался по сторонам — какое-де впечатление его мудрость произвела на слушателей… Затем довольно приятным голосом начал читать длинное стихотворение. Казалось, в нем были собраны воедино все страшные слова и понятия, существующие в турецком языке. Было ясно, что единственная цель автора — нагнать ужас. В стихотворении говорилось об огненных светопреставлениях, кровавых зорях, адском пламени, смертельных ядах, фантастических призраках и о человеке, который, как Вильгельм Телль, стрелял из лука в яблоко, но яблоко это было духом, а стрела — пламенем».

«835 строк» — в эту книгу вошли стихи, написанные в революционной России, — произвели в литературной среде впечатление разорвавшейся бомбы. Они начисто изменяли все прежние представления об искусстве и его роли в жизни общества.

Назым поселился в доме своего отца в Кадыкёе, на азиатском берегу Босфора. И в первые же дни стал выступать с чтением стихов на литературных вечерах, среди самых разных слушателей, участвовал в диспутах об искусстве. Ему было что сказать, и он умел сказать так, как до него не говорил никто. Назым Хикмет повел борьбу за наиболее радикальную молодую интеллигенцию.

В 1965 году вместе с Кемалем Тахиром мы бродили по тем же самым улочкам, по которым ходил, слагая на ходу стихи, молодой Назым Хикмет. Вот тут он покупал в пекарне хлеб. По этому переулку спускался к пристани, чтобы переправиться в европейскую часть города.

Мы остановились у старого дощатого дома с нависающими над улицей выступами второго этажа и выщербленной черепичной крышей. То был типичный старинный турецкий дом, почерневший от времени, осевший на обе стороны, — вот-вот переломится пополам. Из крохотного дворика вела наверх шаткая, увитая голой лозой лестница.

Прохожие удивленно оглядывались: чего, мол, господа уставились на ничем не примечательную развалюху? Затем, решив, очевидно, что мы хотим пустить ее на слом, шли дальше.

Вряд ли кто-нибудь из них знал, что в этом доме жил у своей матери Джелиле-ханым великий поэт Турции после того, как вышел из тюрьмы в 1950 году.

На месте дома, где Назым поселился у отца в 1929 году, уже стояла пятиэтажная бетонная коробка с прямыми балконами и плоской крышей, стандартные квартиры из трех комнат сдавались внаем.

Но узкое, в одно окно трехэтажное зданьице, зажатое между такими же узкими домами, на пороге которого ранним летним утром 1951 года Назым простился со своей женой, еще не зная, что навсегда прощается с родиной, стояло в целости и сохранности. За белыми занавесками, в окне первого этажа, где в то летнее утро спал его трехмесячный сын Мелю, шла чья-то другая, неведомая нам жизнь.

Рядом с водосточной трубой, едва различимая на почерневшей стене, была прибита ржавая овальная бляха. Я с удивлением разобрал русскую надпись: «Страховое общество «Россия». 1908». И вдруг в этом стамбульском переулке над Босфором перед моими глазами возникли огромное кирпичное здание на Сретенском бульваре в Москве и десятиэтажный, некогда самый высокий в Москве дом в Гнездниковском переулке у Пушкинской площади, где помещался цыганский театр «Ромэн», поставивший пьесу Назыма, и где сейчас работает издательство, выпустившее его последнюю книгу. Оба эти московских дома были построены в начале века тем же самым страховым обществом, чья бирка — знак того, что дом застрахован, — уже висела на этом старом стамбульском доме, когда Назым был еще только внуком Назыма-паши.

Я показал бирку Кемалю Тахиру, Но он не удивился: она говорила ему лишь о давно известном: страшных стамбульских пожарах начала века, конкуренции иностранных компаний, пользовавшихся в полуколониальной Османской империи привилегиями перед компаниями турецкими.

— Штрих любопытный, — заметил он, — но к Назыму, по-моему, не имеет отношения. Искусство писателя, если он, разумеется, полагает себя реалистом, мне думается, в том и состоит, чтобы из всех деталей выбрать типичные…

Я промолчал. Опасения Кемаля Тахира были понятны. Для литераторов враждебного ему лагеря подобная деталь могла бы служить, пожалуй, подтверждением всемогущества рока, символом предопределения… Но Кемаль Тахир никогда не бывал в Москве. И бирка страхового общества «Россия» не связывала для него в одну судьбу не связуемые для меня прежде вещи, дотоле существовавшие как бы в разных мирах.

Кемалю Тахиру было пятьдесят пять лет. Он завершал серию романов, которые должны вместить в себя всю историю Турции за сто лет — с 1870 года до наших дней. Девять романов уже были опубликованы, пять готовы к печати и восемь в работе. Новый для турецкой прозы марксистский взгляд на историю Турции в сочетании со зрелым, проникновенным мастерством сделали выход первых романов событием не только в литературной жизни, но и в истории общественной мысли Турции. Эта колоссальная эпопея была как бы прозаической параллелью назымовской «Человеческой панораме». И ее замысел родился в спорах и беседах с Назымом Хикметом. Кемаль Тахир был осужден на пятнадцать лет вместе с Назымом Хикметом и провел с ним в одной камере около двух лет. Сначала в стамбульском арестном доме, потом в тюрьме города Чанкыры. В тюрьмах были написаны первые пять романов и около четырех тысяч страниц заготовок.

В 1929 году, когда вышли из печати «835 строк», Кемалю Тахиру было девятнадцать лет. Он только что бросил учебу в лицее Галатасарай, чтобы зарабатывать на жизнь. Поступил счетоводом на склад и одновременно писал и печатал стихи в стамбульских журналах.

В тот год литературные вечера часто устраивались на вилле «Алай» в парке Гюльхане, рядом с бывшим султанским дворцом. На один из таких вечеров мы и отправились с моим другом, тоже поэтом. Председательствовал Пеями Сафа, которому Назым впоследствии посвятил «Сатирические строки об одном провокаторе». Помните:

Пеями Сафа и впрямь походил на запятую — у него была кривая шея, голова всегда склонялась набок. Но в 1929 году он еще не выпускал своего «снаружи красного, а внутри вполне коричневого журнала» и ходил в радикалах.

Пеями представил Назыма слушателям как «известного турецкого поэта». Назым стал читать. Одно из стихотворений было «Песня пьющих солнце».

Как я уже говорил, в те времена мы тоже писали, по крайней мере думали, что пишем стихи. И находились под сильным влиянием Яхьи Кемаля, а из иностранцев — Бодлера и Вердена. Грохочущий голос Назыма привел нас в исступление. Мы настолько обалдели, что, выйдя на улицу и пытаясь по памяти восстановить все стихотворение, едва не погибли под колесами трамвая… Прямо из парка Гюльхане мы отправились в издательство Ахмеда Халида, чтобы купить по экземпляру «835 строк».

…Не только молодежь увидела в Назыме Хикмете глашатая нового искусства.

«Среди поэтических трупов, похожих по языку и ритмам как близнецы, голос Назыма Хикмета звучит, подобно медному горну, гремит, как молот в тысячу лошадиных сил, падающий на наковальню Его строка не знает других законов, кроме свободы. Свободы голоса и чувства. Не то что буква, каждая точка в его стихах вызывает звук, как кнопка электрического звонка… Он единственный поэт, провозгласивший подлинную демократизацию языка поэзии. Назым Хикмет — воплощение нового». Так отозвался о поэзии Назыма Хикмета маститый романист и новеллист Садри Эртем.

Даже те, кто по своим политическим взглядам принадлежал к иному лагерю, признавали значение поэтического труда Назыма Хикмета.

Основоположник современной турецкой прозы Халид Зия Ушаклыгиль говорил: «Назым Хикмет… доказал мощь турецкого стиха и водрузил его знамя на высочайшей вершине».

Зия Гёк Альп, идеолог пантюркистов, утверждал, что «Назым Хикмет… усовершенствовал и украсил турецкий язык».

Престарелый классицист, придворный поэт и драматург Абдул Хак Хамид незадолго до смерти сообщил журналистам, что из всех поэтов нового поколения ему больше всех нравится Назым Хикмет.

Нуруллах Атач, ведущий публицист Народно-Республиканской партии, возвел Назыма Хикмета в ранг «величайшего поэта, когда-либо рожденного Турцией».

Из восторженных отзывов о стихах Назыма Хикмета того времени можно было составить целую книгу. Что и было сделано в 1950 году журналистом Ялчином Кая, когда началась борьба за освобождение поэта.

После выхода «835 строк» последовало приглашение пожаловать в президентский дворец.

Назым ответил:

— Я не русалка Эфталия!

Эфталия была знаменитой эстрадной певицей, которую влиятельные лица часто приглашали к себе на виллы над Босфором.

Ответ вполне в его характере. Назым писал стихи не для услаждения начальственного слуха. У его поэзии было иное предназначение.

Он поступил корректором и техническим секретарем в журнал «Ресимли Ай». Издателями журнала были муж и жена Мехмед Зекерия и Сабиха Сертель. Их взгляды сформировались в Америке, где они получили образование, — под влиянием либерального и рабочего движения. Супруги Сертель все больше убеждались в необходимости союза культурных прогрессивных сил для борьбы с надвигающимся тоталитаризмом. И в конце двадцатых годов их журнал стал центром, вокруг которого собрались передовые силы турецкой литературы. Он выдвинул плеяду писателей, чьи имена стали гордостью национальной культуры. Здесь печатался Садри Эртем, автор первого в турецкой литературе исторического романа, героем которого стал народ. Здесь помещала свои рассказы Суад Дервиш, видная романистка и общественная деятельница. Здесь выступала Сабиха Сертель, редактор и публицист, первая турецкая журналистка, которая за выступление в защиту рабочих была предана суду.

Назым Хикмет печатал в журнале стихи и статьи под собственным именем, под псевдонимами «Сулейман», «Человек без подписи», вел рубрику полемических заметок «Развенчиваем кумиры».

Он был не только новым в турецкой поэзии поэтом. Он был непохожим, отличным от большинства людей его среды человеком.

Совершенно лишенный позы, самолюбования, он с готовностью выслушивал любое замечание и соглашался с ним, если находил справедливым. Поэзия была для Назыма Хикмета не средством вбить свое имя в вечность, точно гвоздь в стену, не способом прославиться или сделать карьеру. Она была посвящена общественной цели. И потому его внимание, даже направленное внутрь себя, было отдано людям, родной Анатолии.

Литературное дело вообще, а поэзия в особенности по своему характеру обладает некоей нравственной вредностью. «Поэт должен есть свое сердце сам и дать отведать другим» — так определил Назым Хикмет суть «этой самой кровавой профессии».

Лирическая поэзия требует беспощадной искренности. Каждое душевное движение поэта, даже самое интимное, становится явлением общественным. Жизнь на публике, постоянное самообнажение отравляет нестойкие души. Искренность часто становится своей противоположностью — наигрышем, самозабвение превращается в самолюбование, теряется способность критического отношения к себе. Непогрешим, как известно, только аллах. Аллах же всегда — один. Появляется нетерпимость к иному, новому слову в искусстве, ревность к чужой славе. Художник перестает быть мастером и, не став аллахом, превращается в мелкую и самолюбивую козявку.

…Летом пятьдесят шестого года мы гуляли с Назымом Хикметом по аллеям Переделкина. В этом подмосковном поселке он жил на даче Литературного фонда.

Назым задумал тогда пьесу для Аркадия Райкина — он считал его великим актером и не раз сравнивал с Чаплином. Увлекшись, поэт по своему обыкновению стал рассказывать разные варианты сюжета.

Пьеса — к сожалению, она так и не была написана — мыслилась ему как фарс. Тема, однако, была серьезнейшая: человек неделим. В пьесе речь должна была идти о ханжеском, или, если угодно, вульгарном, взгляде на человека: есть, мол, в нем постыдные стороны, а есть чистые, отделите плевелы от злаков и получите нового человека.

В его рассказах было много мыслей, не вмещавшихся в первоначальный замысел. В пору было писать не одну, а несколько пьес. Я сказал ему об этом.

— Хватило бы времени осуществить хоть десятую часть задуманного…

В его голосе была печаль. Он недавно оправился от инфаркта и понимал, что жить ему осталось считанные годы.

Действительно, те, кто общался с Назымом Хикметом, знают: чтобы осуществить все его замыслы, нужен был, пожалуй, целый штат драматургов и поэтов.

Всякий большой художник одержим, — достаточно ничтожного повода, толчка, чтобы возбудить его фантазию и энергию. Он всегда полон. Идеями, эмоциями, планами. Достало бы только времени и сил. Трагический разрыв между тем, что чувствуешь, и тем, что выходит из-под пера, бесконечная, изнурительная борьба с бесформенной, тупой материей — слова, цвета, камня — отнимают столько сил и времени, что тут не до самолюбивых счетов и интриг.

Для большого художника, напротив, каждое новое слово, краска, звук — радость, ибо они ощущаются как помощь в общем деле художественного освоения мира. И с этой стороны подтверждается старая истина: великий художник — всегда великий характер.

Лицемерная, сплетничающая, беспринципная богема, мелочная драчка самолюбий, мещанский индивидуализм вызывали у Назыма Хикмета не просто брезгливость — ненависть. Они грозили гибелью таланту. Каждого талантливого человека он стремился привлечь, поддержать. Талант всегда революционен, а дела столько, что всем хватит…

В 1930 году в Стамбуле вышла книга под странным названием — «1 + 1 = Один». То был не трактат по математике и не сборник занимательных арифметических задач, а сборник стихов. Место в нем распределялось поровну между двумя поэтами — Назымом Хикметом и Вели Наилем. По мысли Назыма, название должно было подчеркнуть, что он не ставит себя над другими поэтами, что единство целей может объединять разные индивидуальности. Но умышленная арифметическая ошибка оказалась и ошибкой поэтической. Для Наиля демократические убеждения и общая с Назымом платформа оказались лишь данью моде. Задача, которую ставил Назым, не решалась столь прямолинейно.

Одна за другой выходят книги Назыма Хикмета — «Вот и третья» (1930), «Город, потерявший голос» (1931), «Телеграмма, пришедшая ночью» (1932). И от книги к книге становится суровей тон, страсть все более сдержанна, а не обнажена, как бывало прежде, и это лишь увеличивает ее силу.

«Идущим человеком» назвал поэт героя своей поэзии. Красный шарф — когда-то он поразил Назыма — носил в Анатолии его первый учитель Садык Ахи, как иные носят в петлице бант или тайный знак секты. Но в «идущем человеке» от Садыка Ахи, кроме красного шарфа, пожалуй, нет ничего.

В стихах Назыма Хикмета читатель узнает, что думает и что чувствует рядовой революции, когда он трудится и когда бастует, когда грустит по любимой, сражается с врагами, сидит за столом среди друзей или лежит среди луговых трав, глядя на звезды.

«Герои, — говорил Лев Толстой, — ложь, выдумка, есть просто люди, люди — и больше ничего».

Назым издевается над салонными коммунистами, которые Думали, что, нацепив грязную робу и засаленную кепку, они объявляют о своей принадлежности к рабочему классу.

«Посмотрите на портрет учителя моих учителей Карла Маркса:

Герой Назыма Хикмета не идет на компромиссы, не пытается уговорить себя софизмом: не мне, мол, исправлять кривизну мира, не успокаивает свою совесть ссылками на обстоятельства. Словом, говоря сегодняшним языком, он не конформист. В решительный момент он делает только то, что должен делать согласно своим убеждениям, в интересах человеческого общества. Но в этом «только» содержится поэтическое открытие новых нравственных мерил, рожденных революционным движением двадцатых-тридцатых годов…

Круто вниз сбегает по одному из семи стамбульских холмов улица Бабыали, по которой восемнадцатилетний Назым шагал вместе с товарищами незадолго до отъезда в Анатолию. С того дня прошло всего десять лет, а как давно это было!

Бабыали — значит «Высочайшая дверь». В старину челобитные принимали у дверей дворцов, где обитали паши и вельможи, и двери дворцов стали в народном представлении символом власти. Желая удостоверить вассальную преданность, говорили: «Я раб у дверей твоих, господин мой!»

«Высочайшей дверью» именовалась дверь первого вельможи, главы султанского правительства — садразама или великого везира. Садразамы менялись часто. И «высочайшей дверью» каждый раз оказывались двери другого особняка. Лишь после смерти великого везира Дервиша-паши в 1654 году его особняк сделался постоянным местопребыванием главы султанского правительства. А название Бабыали закрепилось и за самим правительством и за улицей, где оно помещалось.

В 1923 году Османская империя была упразднена. Вместе с нею канули в вечность султаны и садразамы. В здании султанского правительства помещалась теперь резиденция республиканского губернатора Стамбула. А улицу, после того как Анкара была объявлена столицей, переименовали в Анкарскую.

Но название Бабыали осталось, хоть мало кто вспоминал при этом слове султанов и везирей. Бабыали стала нарицательным именем турецкой прессы, ибо на этой кривой и узкой улочке теснились редакции всех газет и журналов, издательства, книготорговые склады и типографии. Здесь, на Бабыали, помещалась и редакция журнала «Ресимли Ай».

Как-то под вечер, после работы, Назым возвращался домой. Спустившись по Бабыали к Золотому Рогу, сел на колесный пароходик, курсировавший через Босфор.

В салоне он увидел председателя националистических клубов «Турецкие очаги» и бывшего министра Хамдуллаха Субхи, который сидел в окружении двух десятков своих поклонников и что-то оживленно им рассказывал. Заметив Назыма, он подозвал его к себе.

Хамдуллах Субхи держал в руках свежий, пахнущий типографской краской номер «Ресимли Ай». Для пантюркиста Хамдуллаха Субхи журнал этот был что, бельмо на глазу. Особенно выводила его из себя рубрика «Развенчиваем кумиры». В пылу полемики, как это нередко случается, Назым бывал односторонен. Скажем, турецкий просветитель Намык Кемаль, конечно, боялся народных масс. Тем не менее он стал одним из первых писателей, положивших начало пробуждению общественного сознания и требовавших ограничения султанского деспотизма. Но Назым был, безусловно, прав, когда обрушивался на тех, кто вроде Хамдуллаха Субхи пытался слабость и ограниченность буржуазных либералов выдать за добродетель, присущую турецкому национальному духу. Сделать из классического писателя идола и, спрятавшись за его медный зад, каждый шаг вперед объявлять изменой национальным традициям — обычная тактика черной сотни. Турецкая не составляла исключения.

— Я с огорчением слежу за вашими публикациями «Развенчиваем кумиры», — стараясь быть вежливым, начал Хамдуллах Субхи. — Вы пытаетесь под корень подрубить дух нации.

И, раскрыв журнал, он прочел вслух несколько строк из последнего стихотворения Назыма «Ответ врагам»:

- И это об уважаемом поэте и влиятельном лице? Дальше говорится, что автору, носившему нити наручников, как золотой браслет, глядевшему на намыленную петлю, не страшны угрозы. Слыхали? Что же это должно означать — «нити наручников»?

— Это означает, — откликнулся один из слушателей, — пренебрежение к санкциям, предусмотренным законом. Он находит их слабыми, как нитки…

— Наручники бывают разные, — улыбнулся Назым. — Один их вид на профессиональном языке тюремщиков носит название «нитки». Именно такие наручники на меня надели, когда перевозили из Хопа в Стамбул…

— А намыленная петля?..

…Чем отличаются от невежественного полицейского чина в Хопа эти патриотические любители литературы? Во что бы то ни стало тщатся обнаружить в каждой строке крамолу. Но тот хоть был смущен, когда все выяснилось. Полуобразованность, она похуже невежества.

— Прокурор однажды требовал для меня смертной казни — вот вам и намыленная петля, — нехотя ответил Назым. — Я пишу лишь о том, что было со мной…

Он не договорил. Поди объясни! Разница между глупцом и дураком в том и состоит, что глупец всему верит и ничего не знает, а дурак все знает и ничему не верит.

— Послушайте, милейший, — сказал Хамдуллах Субхи, — вы полагаете, что прошли огонь и воду, всем бросаете вызов и черт вам не брат. Что же, найдутся люди, которые сумеют поставить вас на место…

Назым вскочил. Хорошо, что в салоне оказались знакомые — с трудом удалось им вывести Назыма на палубу.

Первая попытка «поставить поэта на место» была сделана сразу после того, как он отказался прийти в президентский дворец. В июле 1929 года журнал «Ресимли Ай» поместил стихотворение «Город, потерявший голос», которое призывало помочь бастующим трамвайщикам Стамбула. Назыма предали суду по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Но суд оправдал поэта.

Хамдуллах Субхи решил действовать иначе. Через день после разговора на пароходе крупнейшая стамбульская газета «Икдам» открыла против Назыма Хикмета кампанию. С той поры она не прекращалась до его смерти и продолжается в правой печати по сей день.

Чего только ему не приписывали — казнокрадство: он-де получил в Болу деньги на проезд в Каре, а сбежал в Россию. Утверждали, что Назым, кроме как по большим праздникам в рот не бравший спиртного, — алкоголик и наркоман. Эпигоны придворной поэзии кричали, что Назым Хикмет разрушает классический стих, торговцы национальной независимостью доказывали, что его поэзия не имеет никаких национальных корней, а шовинисты — что его идеи до последней запятой импортированы из-за границы. С годами Назым привык к клевете и брани врагов, кан к верному признаку, что он не изменил ни себе, ни Анатолии.

Сочтя подготовку общественного мнения достаточной, пантюркисты перешли к делу. Как-то в середине дня, после второго намаза, огромная толпа, состоящая из переодетых полицейских и молодых националистов, двинулась от мечети Нуруосмание по Бабыали. С криками «Изменников — на виселицу!» толпа подошла к редакции «Ресимли Ай». «Первым делом, — вспоминал Назым Хикмет, — они хотели линчевать Зекерию Сертеля, затем Сабиху Сертель и меня».

Назым вышел навстречу налетчикам.

— Если вы полагаете, что палки и камни аргумент в защиту истины, то с вами легко поспорить. — Он обернулся назад, к типографским рабочим, стоявшим за его спиной с наборными щипцами в руках. — Но если вы пришли разговаривать, я вас слушаю.

Как ни старались главари: «Нечего, мол, с ним разговаривать!», толпа остановилась. Речь, с которой обратился поэт к молодежи, оказалась не менее убедительной, чем решимость типографских рабочих.

Понурив головы, толпа разошлась. А некоторые из участников несостоявшегося погрома даже стали впоследствии сторонниками поэта.

Назыму Хикмету и рабочим типографии в тот раз удалось защитить свой журнал. Но власти не успокоились — стали преследовать запрещениями, штрафами, конфискациями. Зенерия Сертель вынужден был передать журнал в другие руки. Новый владелец круто изменил курс журнала, и большинство сотрудников, лишившись своего дома, рассеялось по разным изданиям более или менее либерального толка.

Назым Хикмет печатается в газетах «Акшам» и «Харекет». За каждую новую книгу стихов его преследуют, арестовывают, отдают под суд.

«Когда заходит речь о цензуре в Турции, — писал он позже, — не следует думать, будто газеты, журналы и книги перед опубликованием нужно посылать в какой-то цензурный комитет. Такой цензуры нет сейчас в Турции, не было ее и в те годы. Но существует иная цензура — тюрьма. Автор не обязан посылать книгу в цензуру, прежде чем ее напечатают, но зато после выхода ее могут конфисковать, а писателя посадить в тюрьму. Мало того, нужно найти издателя и книгопродавца, которые согласились бы взять на себя распространение книги: поэтому она должна непременно нравиться книгоиздателю, а издание ее не должно грозить ему тюрьмой. Или же книгопродавец должен быть уверен, что книга принесет ему огромные барыши, если даже ему она не нравится и ему угрожает тюрьма».

Стихи Назыма пользовались спросом, и издатели неплохо наживались. Но на гонорары, которые ему платили, можно было прожить от силы три-четыре недели. Ради хлеба насущного по десять часов в день просиживал поэт в корректорской, брал переводы с русского и французского, писал титры для фильмов, работал помощником режиссера.

Перечитывая стихи тех лет, легко найти в них подробности стамбульского быта тех лет и его собственной жизни. Жизни поэта-корректора, обязанного каждый день за две лиры прочитывать к определенному сроку тысячи глупейших газетных строк, сидеть неподвижно, как старое изодранное кресло, когда на дворе хлопочет буйная, жаркая стамбульская весна. В душных парикмахерских Перы стареющие мышиные жеребчики и молодые щеголи пудрят щеки, готовясь принимать весенний парад любви. А он, красивый, двадцатишестилетний, все сидит со свинцовой пылью на щеках в своей корректорской, вместо того чтобы бежать на свиданье. Когда он, наконец, выходит на улицу, у него в кармане всего семьдесят пять курушей, но вместо того чтоб купить хлеб или букетик фиалок для любимой, он отдает их бастующим друзьям.

Просидеть год в тюрьме, выступить раз-другой со смелым заявлением не так уже сложно. Куда трудней остаться человеком, не изменить себе, когда не одна полиция, не только клевета врагов, но и нужда, иссушающая душу, и отступничество друзей преследуют тебя год за годом. Назым Хикмет вынес и это, не ожидая ничего взамен, кроме счастья чувствовать себя человеком…

Как-то в Москве, у него дома зашел разговор об одном из молодых поэтов — Назым добился, чтоб того напечатали в «Литературной газете», и писал предисловие к его стихам.

Кто-то заметил, что молодой поэт действительно нуждается в помощи, ибо человек он талантливый, но несчастный.

Назым метнул на собеседника мгновенный пристальный взгляд, которым он, словно точным электронным щупом, проверял, что кроется за сказанной фразой. Потом проговорил, словно бы для себя:

— А ведь это так просто быть счастливым. Делая что-либо для других, не нужно только ничего ждать взамен — ни что тебя оценят, ни справедливости, ни награды, ни отклика даже. К несчастью, этот отголосок религиозного сознания — добрые дела, мол, где-то непременно зачтутся — глубоко в нас сидит. Вот люди и чувствуют себя несчастными, постоянно подбивая на внутренних весах итоги своим убыткам и прибылям.

Он снова бросил на собеседника тот же мгновенный оценивающий взгляд:

— Хотите воспользоваться моим опытом?.. Научитесь ничего не ждать взамен, и каждый случайный отклик станет для вас радостью, счастьем…

В нынешней Турции, как в любой другой цивилизованной стране, никого не удивляет, если молодые люди и девушки вместе собираются дома или в общественных местах, вместе проводят время. Но в кофейнях старого образца и по сию пору вы не увидите ни одной женщины. Вход им сюда заказан, так же как в английские клубы. Здесь свои разговоры, свой мужской мир. До утра играют здесь в кости и нарды, часами сидят за стаканчиком чая или чашечкой кофе, курят кальян. Официант подойдет к гостю, лишь если его позовут, и то через несколько минут. В кофейню приходят отдохнуть, провести время, и потому подбежать сразу неприлично. Это может быть принято за намек: необходимо, мол, что-нибудь заказать.

По закону, конечно, вход женщинам даже в кофейню не запрещен. Но если вы придете сюда с дамой, завсегдатаи найдут способ испортить вам настроение и тем поддержать традицию.

Назыма эти традиции возмущали. Вместе с несколькими приятелями и приятельницами он ходил на пляжи, ездил на лодках по Босфору. Часто собирались они то у одного, то у другого, иногда вместе обедали в ресторанчиках европейского образца и семейных кофейнях, которые только-только появились в Стамбуле и его окрестностях. В глазах обывателей это было вызывающим вольнодумством. И легко себе представить, какими глазами они смотрели на поэта и его друзей.

Атмосфера в стране между тем продолжала сгущаться. И Назым в первую очередь чувствовал это на себе. Напротив дома, где он жил, была баня, огражденная, как крепость, поленницами дров. Из-за поленниц за Назымом денно и нощно наблюдали шпики. Контролировался каждый его шаг, каждое знакомство, каждый разговор. Мало того, среди людей, числившихся в его приятелях, среди соседей, коллег по перу и любителей поэзии находились доброхоты, которые ловили его на улице, заводили разговоры, задавали вопросы, а потом строчили доносы. Им Назым дал прозвище «домашних врачей».

Однажды Назым с приятелями допоздна засиделся на мысу Мода. Друзья спорили о поэзии, рассказывали друг другу последние литературные сплетни. Назым, растянувшись на теплой, нагретой за день траве, глядел на звезды, на волны Мраморного моря, перекатывающие звезды на своей спине, как гальку, и молчал.

Валя тронул его за плечо. Назым очнулся и тихо проговорил:

— Юноша мой дорогой! Хорошенько на звезды гляди. Может, больше их тебе не видать, руки раскинув, обняв горизонт, по лугам тебе не гулять…

Только тут все поняли, что это стихи и что обращается он не к Вале и не к себе, а ко всем ним. И, поняв это, затихли. А Назым так же негромко продолжал читать только что сложившиеся строки:

Он умолк. По-прежнему шуршало, набегая на берег, одно из самых прекрасных морей мира — Мраморное. Все так же светили на темном небе крупные звезды. И каждый всем существом почувствовал: приближается тот решительный миг, который выяснит, кто из них чего стоит.

Строки, сложившиеся той ночью, позднее вошли в роман в прозе и в стихах «Почему Бенерджи покончил с собой?», который вышел из печати в 1932 году. Но к тому времени ни одного из друзей, сидевших в ту ночь рядом с Назымом на мысу Мода, вокруг него уже не было. Нет, они не погибли от пуль, не умерли в тюрьме. Они отступились. Отреклись. От себя, от своей молодости, от Назыма.

Валя Нуреддин, десять лет назад тащивший Назыма на спине по анатолийской дороге, покаялся в грехах молодости и, спрятав убеждения в карман, стал писать судебные репортажи и бульварные романы: плетью-де обуха не перешибешь.

Пеями Сафа, посвятивший Назыму одну из своих книг, перекрасился из красного в коричневый цвет, цвет надвигавшегося времени, который люди, подобные ему, всегда умеют к собственной выгоде принять на минуту раньше других.

Шевкет Сюрейя Айдемир, с которым они некогда учились в Москве, признал концепцию бесклассовости турецкого общества, за что был немедленно, вознагражден постом директора торгового лицея, а затем начальника управления в министерстве просвещения.

Поэт А. Кадир, сидевший с Назымом в анкарской военной тюрьме, вспоминал, что он ни о ком не любил говорить худо, даже о врагах. Исключение составляли эти три человека. И горше всего было для Назыма отступничество Вали. «Никогда не забуду, — говорил он Кадиру, — как в день смерти Ленина вечером во дворе университета мы вместе с ним стояли у стены и не могли сдержать слез. «Назымушка, — сказал он тогда, — вернемся на родину, я буду во всем и всегда вместе с тобой до самой смерти, слово мужчины!..»

В романе «Почему Бенерджи покончил с собой?» Валя Нуреддин носит имя Роя Драната. «Это бывший боевой товарищ Бенерджи, — представляет его читателям Назым Хикмет. — Но впоследствии, то ли испугавшись, то ли истощив терпение, то ли воспользовавшись случаем обрести покой в обмен на свою душу, он отошел от борьбы».

Два раза на протяжении романа встречается Рой Дранат с героем книги. Вначале Дранат иронизирует:

Но пьяный настолько, чтоб говорить правду, Дранат сознается: «Бенерджи, ты, наверное, прав, наверное. Я опустился, решив: что мне, больше всех надо? Найдутся другие, чтоб мир перестроить. Но вы, наверное, правы».

Характер Роя Драната, конечно же, куда шире реальной фигуры Вали Нуреддина. В двух монологах Драната обнажены сущность мещанина и его циническая трезвость, для которой березовая роща всего лишь столько-то кубометров дров, и стремление к благополучию — ради него все позволено, и необходимость опьянения, чтобы осмелиться на ухо прошептать правду приятелю. И беспринципность, старательно прикрываемая лоскутами заимствованных убеждений, и желание выдать это лоскутное семейное одеяло за фаустовский плащ, спрятаться за мнимой сложностью. Это именно та сложность, о которой говорил М. Горький: «Сложность — печальный и уродливый результат крайней раздробленности «души» бытовыми условиями мещанского общества, непрерывной мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни. Именно «сложностью» объясняется тот факт, что среди сотен миллионов мы видим так мало людей крупных, характеров резко определенных, людей одержимых одной страстью, — великих людей».

Таким резко определенным крупным характером наделены герои книги — Бенерджи и его друг Сомадева. Собственно говоря, весь роман построен на противопоставлении жалкой благополучной жизни обывателя, его привычек, вкусов, нравов трудной, но прекрасной судьбе людей, до конца верных своим идеалам. И в то же время это, пожалуй, одна из самых трагических книг Назыма Хикмета.

Летом на дачах КУТВа под Москвой, на станции Удельная, Назым познакомился с двумя индусами. Оба они, окончив один из английских колледжей, подобно Назыму и Вале, заинтересованные событиями в России, приехали в Москву, ибо так же, как они, ненавидели колонизаторов и хотели бороться с империализмом. Здесь они поступили в тот же самый университет, что и Назым с приятелем.

Такие пары друзей, отправлявшиеся в поисках истины, наподобие средневековых дервишей, странствовать по миру, были в университете трудящихся Востока не редкостью. В середине двадцатых годов учились здесь двое тибетцев. Послушники буддийского монастыря, они самостоятельно открыли, что не Солнце вращается вокруг Земли, как их учили, а Земля вокруг Солнца. Для тех лет в Тибете это было равнозначно идейной революции. И правда — вторично открытая система Коперника стала философской базой крестьянского восстания, которое и возглавили эти два молодых тибетца. После поражения восстания они перешли русскую границу, а затем попали в Москву. Можно себе представить их потрясение, когда здесь, рассказывая о своем великом идейном подвиге, они узнали, что система Коперника открыта за четыреста лет до них.

Индус по имени Бенерджи приехал в Москву со своим другом Захиром. Захир был мусульманином и как истый мусульманин продолжал и в Коммунистическом университете творить намаз пять раз в сутки. Окончив КУТВ, он решил посетить центр мусульманского мира — Турцию и остался здесь навсегда. Принял турецкое гражданство, женился на турчанке и преподавал в турецких лицеях. Его друг Бенерджи был человеком иного склада. Молчаливый, изысканно вежливый, углубленный в себя, он все свободное время проводил за книгами по индийской философии. Пытался совместить революционный марксизм с гандизмом, полагая, что с общественным злом нужно бороться не насилием, а неподчинением ему и убеждением.

Об этом Назым знал с их собственных слов. Как все другие революционные студенты, Бенерджи и Захир, тибетцы, Валя и сам Назым откровенно рассказывали о своих взглядах и сомнениях, заблуждениях и проступках на собраниях, которые каждую неделю устраивались в лесу у костра, неподалеку от поселка. Эти исповеди, называвшиеся самокритикой, были в те годы непременной частью самовоспитания революционера. Коллективными усилиями друзей-единомышленников самых разных стран создавалась новая этика, новая мораль, вырабатывался идеал революционера-коммуниста.

Валя Нуреддин вспоминал, что как-то, дежуря на кухне вместе с индусом Курбаном, он заметил, что тот пьет молоко, предназначенное для беспризорных детей. Курбан смутился: «Я очень люблю молоко и вот не выдержал. Знаю, что поступил скверно. Но хорошо, что ты меня заметил. Теперь я решился: непременно сам расскажу о своей слабости товарищам».

После самокритики наступал черед критики. Сидя вокруг удельненских костров, товарищи каждому давали характеристику: какие недостатки усматривают в его характере, какие качества надлежит ему убрать, какие выработать, чтобы стать личностью, достойной их дела.

Главным недостатком Назыма Хикмета, по общему мнению, была невыдержанность — он легко поддавался эмоциональным импульсам и говорил все, что в данный момент взбредет в голову. Валя же отличался индивидуализмом — поступал как вздумается, несмотря на решения коллектива. В общем товарищи не ошиблись.

Можно сейчас по-разному относиться к традиции откровенного самоанализа перед единомышленниками, выработанной русским революционным движением и помогавшей каждой личности примерить себя к идеалу. Всякая форма в иной исторической обстановке может быть наполнена иным содержанием. Когда намечаются тенденции подмены идеи догмой, в период обожествления Мао или Энвера Ходжи, безразлично, эта традиция из внутренней необходимости может стать чем-то навязанным извне, общеобязательным ритуалом и, вместо того чтобы способствовать слиянию личности с идеалом, способствует ее самоотчуждению в пользу догмы. Но отрицать на этом основании значение самокритики двадцатых годов не более благоразумно, чем подвергать сомнению значение психиатрии ссылками на то, что корыстный психиатр может упрятать в сумасшедший дом и здорового человека.

Большинство людей, сидевших вокруг удельненских костров, пронесло их отблеск, как отблеск русской революции, через всю жизнь. И опыт критической самооценки помогал им соизмерять свои дела с идеалом молодости, определить свое место и роль в мире.

Бенерджи, которого Назым знал в Москве, кроме национальности да имени, не имеет, пожалуй, ничего общего с героем романа «Почему Бенерджи покончил с собой?». Бенерджи из романа отнюдь не гандист. Он руководит стачечной борьбой в Калькутте, освобождает из тюрьмы своего друга Сомадеву. Выйдя на волю после пятнадцати лет одиночного заключения, он становится во главе движения, но чувствует, что стар и слаб, и, опасаясь стать тормозом в борьбе, решает покончить с собой. Чем-то он скорей походит на другого индийского товарища, которого Назым тоже знал по Москве, — Сафтера, ставшего впоследствии видным деятелем Индийской компартии. Но больше всего общего у героя романа с самим Назымом.

Именно Бенерджи оказывается в романе «юношей, смотрящим на звезды». Он ждет любимую. Когда она приходит, он ударом кулака распахивает створки окна, садится с нею на подоконник, свесив ноги наружу. И справа и слева, впереди и под ними колышется, словно море в огнях, «освещенная звездами теплая тьма». Все действие в этом романе происходит или во тьме — сплошной омерзительной тьме полицейских застенков и тюрем, во тьме революционного подполья, освещенного яркими звездами верности, страсти, ума, или при беспощадном слепящем, как молния, свете солнца, на раскаленных дорогах изгнания или страстных рабочих митингах. Полутона, переливы красок не для того накала страстей, не для тех обстоятельств, в которых действуют герои и в которых живет в эти годы сам Назым.

Темной ночью полиция выслеживает конспиративное собрание революционеров. Все друзья схвачены. Лишь Бенерджи выпускают на свободу. Товарищи подозревают его в предательстве. И его ближайший друг Сомадева во время демонстрации бросает в него первый камень. «Самый славный, самый любимый город» забрасывает героя камнями до тех пор, пока его окровавленная голова не опускается на колени Назыма Хикмета.

Как в «Джиоконде и Си-яу», Назым Хикмет в этом романе вмешивается в действие, беседует с героями, спешит к ним на помощь, дает советы. Поэт летит в Калькутту, чтобы спасти Бенерджи.

Любовь Бенерджи оказывается его самым большим несчастьем. Он узнает, что его возлюбленная — агент британской полиции. Это она выдала его товарищей и вычеркнула самого Бенерджи из проскрипционных списков. Весь мир ему становится омерзителен.

Пожалуй, это единственное произведение Назыма Хикмета, где любовь не сила, а слабость. Борьба столь жестока, условия, поставленные врагом, столь бесчеловечны, что вынуждают героя отказаться от всех человеческих привязанностей, от своей собственной жизни: он должен быть твердым, неуязвимым, как камень, чтобы устоять.

В тот год, когда Назым Хикмет начал писать свой роман, он встретился со своей самой большой любовью. Ей было семнадцать лет. Она приехала из Франции. Мать ее была француженкой, а отец — родным дядей Назыма, братом его матери Джелиле-ханым. Девушку звали Мюневвер.

Через много лет в тюрьме города Бурса Назым Хикмет напишет:

Он умел терять и не жалеть о потерянном. Но летняя звездная ночь, единственное исключение в его жизни — та самая, когда, распахнув ударом кулака окно, он глядел с любимой на звезды, — летняя ночь августа 1930 года в Каламыше на мысу Мода, которую он провел с Мюневвер, своей самой большой любовью и самым большим несчастьем.

Нет, она не была агентом полиции, как возлюбленная Бенерджи. Позднее, уже взрослой, зрелой женщиной, она стала единомышленницей поэта. Но в 1930 году он считал, что любовь в тех обстоятельствах, в которых он жил, — слабость, враги могут попытаться ее использовать, чтобы его сломать. К тому же ей было всего семнадцать лет. А у него уже был горький опыт.

— Ты еще молода, — сказал он Мюневвер. — У тебя должны быть семья, дети, свой дом. Я тебе этого дать не могу — мне предстоят тюрьмы, годы преследований. Я не создан для нормальной семейной жизни.

Оттолкнув от себя той летней августовской ночью семнадцатилетнюю девушку, мог ли он себе представить, что через двадцать лет она станет матерью его единственного сына?

Я была ужасно оскорблена, — вспоминала Мюневвер Андач летом 1967 года. — Как?! Пренебречь моей любовью? Я сделала все, чтобы забыть его. Вышла замуж, родила дочь…

Мюневвер-ханым печально и снисходительно улыбалась себе семнадцатилетней, как улыбается мать наивной своей дочери…

В том же самом 1930 году женился и Назым Хикмет. С точки зрения чистой логики в этом кроется неразрешимое противоречие: отказаться от любви, потому что ты-де не создан для семейной жизни, и тут же начать семейную жизнь с другой женщиной.

Но законы чистой логики не совпадают с логикой чувств. Любовь неотделима от бережного, уважительного отношения к личности любимой, заботы об ее интересах. В семнадцать лет личность еще не сформировалась и редко сознает самое себя. Быть может, то, что она принимает за любовь, — всего лишь юношеское увлечение? И вправе ли он подвергать ее таким испытаниям, которые предстоят жене Назыма Хикмета?

Иное дело — Пирайе. Это зрелая женщина, человек необычайной воли и самообладания. Если она, расставшись с первым мужем, решила связать свою жизнь и судьбу своих детей с «крамольным» поэтом, то знает, на что идет. К тому же она принадлежит к влиятельному и многочисленному роду Алтуни-заде, который дал свое имя целому кварталу в Стамбуле и в случае чего будет ей надежной опорой.

Брак Назыма Хикмета с Пирайей оказался самым продолжительным. Он сделал все, что в его силах, чтоб быть хорошим мужем, хорошим отцом своей падчерице и своему пасынку. И не его вина, что из двадцати лет их брака он тринадцать с лишним провел в тюрьме.

Пирайе-ханым приезжала в Бурсу дважды, самое большее трижды в году. Нужно было видеть Назыма Хикмета в такие дни! Его охватывало необычайное возбуждение. Еще с вечера он утюжил свой костюм, доставал из-под койки темно-вишневые штиблеты, наводил на них блеск. Рано утром спускался к парикмахеру, стригся. Не успевал я подняться с койки, как он являлся нарядный, одетый с иголочки.

— Ну как, брат? Шикарно, не правда ли?

— Ого! Просто мистер Иден! Он улыбался в пшеничные усы:

— Конечно, конечно, чем я хуже мистера Идена?!

Прямо с вокзала, если у нее были деньги, Пирайе-ханым отправлялась в гостиницу, звонила оттуда по телефону в тюрьму. После завершения формальностей им разрешали свидание в кабинете начальника или в комнате старшего надзирателя.

Его отношения к ней не были похожи на обычную любовь мужа к жене. В них было прежде всего уважение, бесконечное уважение. В письмах язык Пирайе-ханым был похож на язык Назыма: простой, решительный язык женщины, сознающей, что она — жена великого поэта, что ее муж войдет в историю, но гордая и своим собственным достоинством, своей личностью. Назым тщательно хранил ее письма. Каждодневные бытовые истории, которые рассказывала в письмах жена, он считал материалом для «Человеческой панорамы».

Но рядом с женой, сдержанной, тщательно взвешивавшей каждое слово, каждый поступок, он казался, как бы это лучше сказать, — легкомысленным, ребячливым, что ли. Властная, серьезная, Пирайе-ханым обычно садилась напротив него. Назым, размахивая руками, вскакивая и вертясь на месте, говорил, говорил, говорил и не спускал с нее глаз. А она, высоко подняв голову, слушала его.

Мне кажется, между ними вполне возможен был такой, например, разговор:

— Послушай, Назым, сколько раз тебе говорить, опять ты запачкал одежду!

— Извини, женушка, больше не буду!

«Если бы хоть раз, один-единственный раз она назвала бы меня Назымушкой, чего бы я не отдал за это! Но не говорит, чертовка…»

Словом, казалось, будто его жена — это госпожа учительница, а он сам — провинившийся школьник, который, играя на улице, вывалялся в пыли и, раскрасневшийся, потный, едва утолив жажду, предстал перед ее глазами. Слушая жену, он, несомненно, был самым счастливым человеком в мире, и то, что она ему говорила, было для него всегда важней, оригинальней и интересней всего на свете…

…Живя в Москве, Назым часто испытывал неловкость от того, что турки вообще представляются нам многоженцами, хотя еще в султанской Турции интеллигентные люди обычно придерживались моногамии. Вспоминая свою жизнь, он как-то сказал:

— Что поделать? Первая жена хотела, чтоб я отказался от самого себя, Леля Юрченко умерла — тут нет моей вины. Единственная моя вина — Пирайе. Я вел себя подчас легкомысленно. Мы даже собирались разойтись, но тут меня посадили, и бедняжка оказалась в немыслимой ситуации — и продолжать отношения тяжко и бросить мужа в тюрьме невозможно…

Назым Хикмет был человеком бескомпромиссной искренности. И в жизни и в поэзии. Говорил то, что думал. Поступал, как чувствовал. И в любви тоже. Это было нелегко для окружающих, но в первую очередь для него самого. Иначе, однако, он не был бы Назымом Хикметом.

Из бурсской тюрьмы он писал жене:

Но все это было еще впереди…

Роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» от начала до конца пронизывает ожесточенная полемика с мещанским пониманием и ощущением мира. Отдыхая от бесчеловечной, убивающей совесть деловой арифметики, мещанин ощущает потребность расчувствоваться над произведением искусства. Быть растроганным ему просто необходимо, ибо, прослезившись над историей чахоточной девушки, умирающей от любви, он как бы получает отпущение грехов — «я, в сущности, тоже добрый человек» — и, утерев слезы умиления, со спокойной душой продолжает на слезах и страданиях других людей свои арифметические выкладки насчет карьеры и обеспечения благами жизни собственной персоны. Сентиментальность мещанина всего лишь оборотная сторона его цинизма.

«Сделайте нам красиво!» — требует мещанин всех времен и народов от художника. Но ему нужна не красота, а красивость. Истинная красота неотделима от добра. Красивость же — лицемерная дань, которую безобразие платит красоте, дабы скрыть свою сущность.

Назым Хикмет, чтобы выразить свое отношение к мещанским литературным красивостям, часто делает умышленный ложный ход. Рисуя восход солнца в Калькутте, он пишет:

И тут же обнажает прием: «Нет, так не пойдет. Поэты, жившие до меня, давно взяли патенты на восходы и закаты, замусолили, оболгали и закаты и восходы. Мне об этом нечего сказать».

И потому он говорит:

Реальность для буржуа, в сущности, отвратительно однообразна и безынтересна, и потому, как иной бедняк нуждается в водке, чтобы уйти от реальности, мещанин ищет в искусстве наркотического забвения — несуществующих в его жизни приключений и страстей.

Начиная рассказ о любви Бенерджи, Назым Хикмет делает вид, что готов ответить на требование покупателей литературы. Знакомство молодого индуса Бенерджи с английской мисс он изображает так, как его могли бы изобразить в детективно-экзотических американских фильмах: статуя Будды, белая женщина, которую приносят в жертву фанатики, выстрелы, молодой индус спасает прекрасную жертву и увозит ее со скоростью сто десять километров на машине последней марки.

— Не надо, ребята, не портьте роман в самом начале, — прерывает свой рассказ поэт. — Поверьте хоть раз Назыму Хикмету больше, чем американскому фильму.

В действительности Бенерджи встретился со своей возлюбленной впервые в трамвае. Потом — в кофейне, в третий раз — на улице.

Читая роман, видишь, как мещанская стихия одолевает поэта. Он с ожесточением отбивается от нее — в быту, в искусстве, в литературе, в политике. Но она повсюду, как отработанный, отравленный воздух, им дышат его друзья и единомышленники, отравляются им. И тогда является горечь отчаяния: «Не надо, ребята, поверьте хоть раз Назыму Хикмету больше, чем американскому фильму».

Назым Хикмет говорил, что его роман «написан против империализма и рассказывает о тех, кто посвятил свою жизнь потрясению самых его основ». В годы, когда в нашей критике были сильны нормативно-догматические взгляды, для которых произведения искусства лишь иллюстрации к заранее известным социологическим истинам (любимые термины такой критики — «показывает» и «отображает»), об этой книге Назыма Хикмета было написано: «Выбор темы романа — революционно-освободительное движение индийского народа — говорит об истинном замысле автора: показать на примере Индии основные пути революционного движения в капиталистически развитых колониях и зависимых странах, показать соглашательские позиции национальной буржуазии и сформулировать задачи коммунистов в зависимых странах…»

Иронизируя над подобными вульгарно-упрощенными взглядами на произведения искусства, Назым Хикмет говорил: «С точки зрения высокой теории, может быть, такие определения и верны. Но если вы хотите знать правду, то книга написана совсем по другому поводу. В то время на сцене стамбульского театра буржуазной публикой была освистана моя пьеса. Газеты подняли страшный вой. Фашисты на каждой афише наклеили свой плакат: «Обагрив руки по локоть в крови наших предков, агент красных Назым Хикмет издевается над нашей национальной честью». И в это же самое время сектанты — некоторые из них потом стали агентами охранки — объявили меня отступником и ревизионистом. Многие товарищи поверили и отвернулись от меня. Тогда-то я и написал роман «Почему Бенерджи покончил с собой?».

Пьеса, о которой вспоминал Назым Хикмет, называлась «Дом мертвеца». В ней Назым средствами театра сражался все с тем же врагом — мещанством. Поэт обрушивается на святая святых всеевропейских и всеазиатских мещан: таинство смерти, торжественный патетический момент похорон, дележка наследства выставлены в самом отвратительном и смешном виде. По старым мусульманским обычаям на гроб полагалось класть феску покойного. Но одна из реформ «культурной революции» — о ней шумели в те годы буржуазные газеты — строго-настрого запрещала ношение фесок. И вот наследники примеряют к гробу ростовщика все виды европейских «цивилизованных» головных уборов, пока, наконец, не соглашаются: покойному больше всего к лицу котелок. Если вспомнить, что в народном театре «Карагёз» котелок был постоянным атрибутом «френка», хищного и придурковатого европейца, то можно оценить умение поэта извлечь из бытовой детали ее общественный смысл: буржуазный мир — это дом мертвеца, и смена фесок на котелки поможет не больше, чем мертвому припарки.

Спектакль, поставленный Эртугрулом Мухсином, вызвал взрыв бешенства у мещан, узнавших в героях пьесы самих себя. И фашисты не замедлили обвинить поэта в издевательстве и над национальными традициями и над революционными реформами одновременно.

От частого и неуместного употребления термин «мещанство» за последние десятилетия стерся и, утратив социальное содержание, превратился в одно из бранных слов, которое сами мещане любят адресовать своим противникам. И тут сказалась удивительная безликость, всеядность мещанина, его способность принимать, как вода, форму любого сосуда.

Что же все-таки за создание мещанин и, в частности, тот, с которым так тяжело воевал Назым Хикмет в начале тридцатых годов? Это человек, вышедший из народа, но больше всего на свете страшащийся вернуться в него. Можно даже сказать, что это сам народ, отказавшийся от себя и ставший чернью. Чернью, презирающей свое патриархальное прошлое, его представления о красоте, его мораль и любым путем мечтающей «выбиться в люди», то есть обрести благополучие и сытый покой.

В годы, последовавшие за победой национальной революции, которая всколыхнула веками неподвижные народные глубины и открыла простор для обуржуазивания страны, мещанин полез, как клоп, изо всех щелей. Было бы противоестественным, если бы не проник он и в молодое рабочее движение. Выучив с чужих слов несколько элементарных марксистских истин и уверовав в них, как в догму, он ждал от революции немедленных результатов, и прежде всего для себя. Когда же революционный подъем пошел на убыль, и не в одной только Турции, а старый мир обнаружил неожиданный запас прочности, то вместо того, чтобы перейти к иным формам борьбы, которые диктовала новая обстановка, мещанин отчаялся. А отчаявшись, утерял веру и решил перевернуть мир с помощью кучки заговорщиков. Догматизм и сектантство, стремившиеся выдать желаемое за сущее и уложить действительность в готовые схемы, оказались, таким образом, проявлением мещанской идеологии в рабочем движении. Нужно учесть также, что революционные организации в Турции были загнаны чуть не с самого начала в глубокое подполье, а во всяком подполье, если оно долго не проветривается, рано или поздно заводится нечисть. Таковы были причины, по которым в руководстве Компартии Турции в годы наступления фашизма оказалось немало ультралевых сектантов, а то и просто агентов полиции.

Назым Хикмет, как всякий богато одаренный художник, раньше многих почувствовал приближение новых времен: предстояли долгие десятилетия прежде, чем отсталые, неграмотные массы народа дорогой ценой выработают классовое сознание. И он откровенно пытался объяснить свои предчувствия товарищам.

Но вместо того чтобы прислушаться к поэту, его объявили предателем-ревизионистом и исключили из партии.

— Партия не частное именье, — ответил Назым Хикмет. — Я вступил в нее сам. И если меня гонят в дверь, я влетаю в окно…

На несколько лет Назым Хикмет остается один, как обложенный врагами волк. Разрыв с товарищами по партии потрясает его, и, хотя он чувствует, что правда на его стороне, он заново оценивает весь свой путь, значение своей личности и своего искусства для дела, которому принадлежат и его жизнь и его поэзия.

Трагизмом этих размышлений дышит каждая страница романа «Почему Бенерджи покончил с собой?».

Он написан Назымом Хикметом в тридцать лет, в возрасте, который Данте назвал «серединой жизненной дороги». И в нем поэт подбивает итоги молодости, рассчитывается с ее ошибками, увлечениями и заблуждениями.

Каждый эпизод книги, каждый образ бьют в одну цель — по ненавистному, трижды оплеванному, но грозному врагу. Но в прямолинейной целеустремленности романа заключена и его ограниченность. Даже глядя на солнце, Назым Хикмет прежде всего думает: как видит его мещанин?

Это означает, что он сам еще зависит от врага, пусть как борец зависит от противника, но зависит. Для того чтобы заново увидеть мир своими глазами, не заботясь о том, что думает и как видит его противник, враг должен быть побежден хотя бы в твоем собственном сознании.

Борьба Назыма Хикмета оказывается в этой книге и борьбой с самим собой, со своими собственными упрощенными представлениями об искусстве.

Через пять лет в интервью стамбульскому литературному журналу Назым Хикмет скажет: «Я стремлюсь в поэзии к реализму, который передавал бы реальность во всех деталях, в движении от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. Но еще не достиг этого. Во многих моих работах реализм односторонен. Поэтому он несет на себе следы «крикливой пропаганды». Свою ошибку я понял. И не совершу ее в своих последующих произведениях. Изменилось не мое мировоззрение, а мои взгляды на то, как это мировоззрение должно выражаться в искусстве».

До начала тридцатых годов отношения художника с его партией представлялись Назыму Хикмету простыми и ясными, как день. Начавшийся в Турции исторический поворот обнаруживает диалектику этих отношений. Вот как сформулирует ее Назым Хикмет в 1957 году: «Я считаю коммунизм единственной возможностью счастья как для своего народа, так и для всех народов. Поскольку в победе коммунизма я признаю руководящую роль коммунистических партий, я предоставляю свое искусство в распоряжение моей коммунистической партии, и тем самым в распоряжение моего народа. Но я хочу объяснить, что я понимаю под «предоставлением» и «распоряжением». Прежде всего когда речь идет о народе и обо мне; — поэте, то здесь нет раздвоения. Я поэт, принадлежащий народу, и в первую очередь рабочему классу. Однако не следует думать, что народ — хозяин, а я слуга, получающий от него приказания. Я частица народа, и, когда я служу ему, я служу самому себе. Что касается моих отношений с партией, то нельзя думать, что партия — офицер, а я, поэт, — денщик. Я вступил в партию сознательно и добровольно, никто меня ко вступлению не принуждал. Это раз! Я пропагандирую среди народа цель партии и ее лозунги, выражающие требования, которые возникают на разных этапах нашего движения вперед. Но вместе с тем своим искусством я знакомлю партию с народом. И я хочу, чтобы моя партия… хорошо понимала литературу. Пассивная связь с партией, простая принадлежность к ней не может принести пользы. Нужно активное взаимодействие партии, народа и художника». И потому мысли Назыма Хикмета, опирающиеся на опыт турецкого рабочего движения, при всей необычности формулировок, явственно перекликаются с истиной, неоднократно высказывавшейся советскими писателями: подлинная партийность писателя не в том, что он пишет по чьей-то указке, а в том, что все его помыслы, вся его страсть отданы его партии.

Это не умозрительные заключения о том, что должно было бы быть, а выстраданный личный опыт крупнейшего турецкого поэта-коммуниста.

…Бенерджи выжил, узнав, что любимая предала его. Не наложил на себя руки, когда друзья отреклись от него, обвинив в предательстве. Он знал, что он прав.

Но он решает казнить себя при одной мысли, что может, пусть даже против своей воли, нанести вред революции. Он принимает это решение, когда после пятнадцати лет тюрьмы выходит на волю и становится во главе движения.

«Роль личности в истории известна. Она не может изменить направление потока, а лишь ускорить или замедлить его течение… Для меня, для всех нас это вещи известные… Попробуем теперь приложить все это ко мне. Случилось так, что на определенном этапе движения я стал личностью, сыгравшей определенную роль. Но физиологически я уже сдал. Мысль моя потеряла эластичность. Если случатся крутые повороты, я не смогу повернуть — руки мои дрожат, им не удержать руля. Я могу скорей всего затормозить движение, не говоря уже о том, чтобы ускорить его. Сам того не зная, я буду совершать ошибки. Я понимаю — через несколько месяцев, через год движение вышвырнет меня, как балласт. Ты скажешь: тот, кто делает, кто идет вперед, тот ошибается, все дело в том, чтобы осознать ошибки. Но если ошибки становятся неизбежными для того, кто идет во главе каравана, и если он хоть на миг станет упорствовать, желая удержать за собой место во главе, то разве это не равносильно предательству? А я ни на секунду не могу быть предателем. Это противно моему существу…»

Так в 1932 году объяснял Бенерджи свое решение Назыму Хикмету.

Мы часто говорим, что искусство есть один из видов познания мира. Но, пожалуй, прежде всего это самопознание. Народа, класса, художника. Роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» был актом самопознания передовой революционной части турецкой интеллигенции и рабочего класса в трагический переломный момент истории страны. И одновременно он был актом самопознания поэта по имени Назым Хикмет. Не будь у него возможности переплавить свои мысли и чувства в произведение искусства, как знать, удалось ли бы ему пережить эти годы.

Пламя удельненских костров, на которых закалилось уменье Назыма Хикмета беспощадно оценивать свою собственную личность, — а пламя это обжигает, когда читаешь роман, — оказалось спасительным.

Слушая Бенерджи, поэт внутренне протестует против его решения. Не напрасно оно кажется ему слишком рационалистичным и потому узким, а быть может, и ошибочным. Но, не находя слов для выражения своего протеста — логика Бенерджи еще слишком близка к его собственной, — поэт в смятении бежит от своего героя. Психологически — это бегство поэта от мысли о самоубийстве. Но выстрел, прозвучавший в конце романа, когда его автор сбегает по лестнице, — точка, разделившая его жизнь на две части.

До сей поры Назыму казалось, что он может быть и профессиональным подпольщиком, политическим организатором и поэтом одновременно. В новой исторической обстановке он начинает сознавать, что это не так. Товарищи недаром обвиняли его в невыдержанности — он слишком импульсивен, слишком открыт, поддается первому порыву чувства. Если для подпольщика это недостаток, для поэта — достоинство. И в поэзии его, Назыма Хикмета, заменить не в состоянии никто.

В истории каждого общественного движения бывают моменты, когда после неудачной попытки осуществить свои цели оно возвращается к своим истокам. Практика как бы отделяется от идеологии, самопознание готовит новый подъем движения, которое примет иные формы.

В истории освободительного движения его страны Назыму Хикмету предстояло совершить подвиг, до сих пор не выпадавший на долю ни одного из поэтов. На три десятилетия его поэзия стала практически единственным настежь открытым окном из душного подполья в широкий мир народа. Написанный на середине жизненной дороги роман «Почему Бенерджи покончил с собой?» оказался устремленным не столько в прошлое, сколько в будущее.

Из монолога Роя Драната родится впоследствии неожиданная трактовка образа Дон-Кихота, «Вечного рыцаря юности, который, прислушавшись к разуму, бьющему в груди, в пятьдесят лет выходит на завоевание правды, справедливости, красоты», и пьеса «Чудак», славящая мудрость чудаков, которые, подобно Джордано Бруно, скорей дадут себя сжечь на костре, чем отступятся от себя, — «благодаря им, быть может, только и вертится Земля».

Из размышлений о роли личности в истории — она окажется много хитрей, чем это представлялось Бенерджи и его создателю в начале тридцатых годов, — возникнет в пятидесятых годах замысел комедии «А был ли Иван Иванович?». В этой пьесе, созданной накануне XX съезда КПСС в Москве, поэт снова вспомнит народный театр «Карагёз» и даст волю своей ненависти к мещанскому самолюбованию. И эта ненависть, помноженная на зрелость мыслителя и художника, продиктует поэту сцены и ситуации, обнажающие превращение мещанства бытового в мещанство политическое, помогут нашему обществу в борьбе с явлениями недавнего прошлого.

Пятнадцать лет в каменном мешке тюрьмы собственной кровью меж строк казенной книги пишет Бенерджи «Историю Индии XX века». В определенный день и час человек с рабочей окраины приходит к стенам тюрьмы и подбирает выброшенный из тюремной камеры камень, вокруг которого обернуты страницы, написанные Бенерджи. Рабочий прячет их у себя на груди и уходит в ночь, чтобы вручить их людям.

«На самом деле, — говорит Назым Хикмет, — Бенерджи писал, конечно, не кровью, а чернилами. И переправлял написанное иным способом, не стану говорить каким, ибо даже в романе не желаю оказывать услуги британской полиции. Но если бы потребовалось, Бенерджи отдал бы всю свою кровь ради единой строки этой «Истории». И это не пустые слова. Те, кто полагает, будто подобные люди существуют лишь в романах XIX века, не знают безымянных, но великих героев, рожденных борьбой века XX».

То, что это не пустые слова, Назым Хикмет подтвердил собственной жизнью. И сейчас, когда мы знаем, как в течение долгих лет в каменном мешке бурсской тюрьмы создавалась его история XX века — «Человеческая панорама», эти сцены книги поражают провидением собственной судьбы. Подобно страницам, исписанным Бенерджи, товарищи Назыма Хикмета, прижимая к груди драгоценные страницы, по частям выносили его эпопею на волю, не будем говорить, каким способом проносили, ибо и в этой книге не нужно оказывать услуги полиции.

Переведенная на многие языки мира эпопея Назыма Хикмета, замысел и черновой набросок которой мы находим уже в романе «Почему Бенерджи покончил с собой?», стала одним из удивительнейших человеческих документов, рожденных борьбой XX века.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |