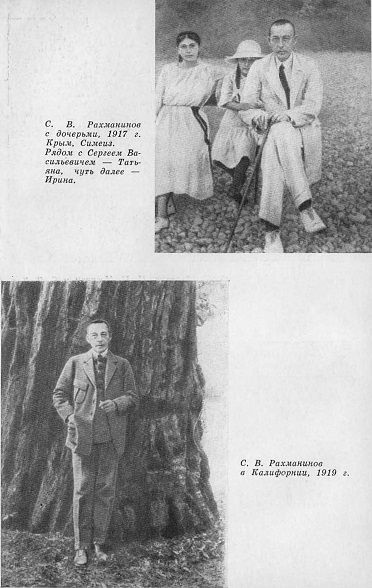

"Рахманинов" - читать интересную книгу автора (Николай Бажанов)

Глава седьмая «КОЛОКОЛА»

Трудное, сложное и очень неспокойное десятилетие выдалось в русской музыке, в искусстве, литературе и в русской жизни вообще.

|

|

Прокатившаяся гроза революции породила небывалый разнобой в умах, чувствах, вкусах, мнениях и направлениях.

Кое-кто, правда, еще всерьез думал, что вот, слава богу, все и прошло, как дурной сон, и опять стоит истуканом могучая, нерушимая, «кондовая» Русь, как стояла века. Но таких было немного. Большинство только делало вид, что все обстоит благополучно, что можно жить по обряду, как и прежде жили.

Люди чувствовали, что сколько бы им ни отворачиваться, ни уходить в будни, а новое упрямо лезет в уши, в глаза.

Глубокие трещины пошли по всей земле вдоль и поперек. Сырой глиной их не замажешь! Здесь и там из раздавшейся почвы пробивалось пламя.

Сколько бы ни вопил с думской трибуны министр Макаров: «Так было, так будет!» Сколько бы ни сжималась железная перчатка Столыпина, схватившая за горло Россию, многие уже в те годы догадывались, что нет, «так», наверно, все же не будет.

— Нынче, милой, — говорили старики, — и голубь по-другому летает!

В мире творилось неладное. На всю Россию прокатился выстрел в Столыпина под сводами Киевского театра.

Загремели залпы на Ленских приисках.

И там, за рубежами России, тоже не было покоя. Одна за другой сотрясали мир ужасные катастрофы. Двести тысяч жизней унесло мессинское землетрясение. Натолкнувшись на айсберг, погиб огромный, набитый пассажирами трансокеанский пароход «Титаник».

«Мы плывем в тумане — рог протрубил сигнал тревоги», — писал в эти дни знаменитый итальянский музыкант Феруччио Бузони.

По улицам городов, тарахтя, чадя зловонным дымом и пугая лошадей, сновали редкие еще автомобили. С Ходынского поля на парусиновых крыльях подымался, падал, ломал кости и снова упрямо подымался какой-то неугомонный Уточкин. В темных комнатах за ситцевой занавеской про что-то свое стрекотал синематограф.

Умер Чехов, похоронили Льва Толстого, Комиссаржевскую. Что же дальше? Куда, за кем идти?..

Символисты, имажинисты, акмеисты, футуристы метали в растерявшуюся толпу загадочные и непонятные тирады. Либералы всех мастей делали вид, что они если еще не хозяева положения, то, на худой конец, властители дум.

Кружки, общества и ассоциации, философские, теософские, антропософские, литературные, художественные и религиозные росли буквально как грибы.

«Аполлон», «Мусагет», «Весы», «Алконст», «Золотое руно», «Мир искусства» исповедовали, благовестили и провозглашали.

В Москве рядом с добротными особняками и и церквушками фамусовских времен вырастали новые дома в стиле «модерн» в серой и цветной штукатурке с барельефами и кариатидами пучеглазых русалок, сатиров, медуз. Невероятные ассиметриче- ские оконные рамы таращили глаза на прохожих.

Только в зимних сугробах Москва выглядела почти как прежде и становилась на себя похожей.

«Безвременье…» Все чаще в спорах и разговорах мелькало это крылатое словечко.

«…Душно, как перед грозой, — вспоминает Мариэтта Шагинян, — время кажется остановившимся, внеисторичным. В воздухе, в настроении общества — ожидание, страстная потребность, чтобы произошло что-нибудь, чтобы ритм времени снова стал ощутимым…» Рождается жажда нового во что бы то ни стало, независимо от того, насколько оно, это новое, оправданно и закономерно. Высшим мерилом для оценки идей и образов искусства делалась степень их формальной новизны, «непохожести» на прежнее, набившее оскомину.

Горький в свое время говорил о десятилетии 1907–1917 годов, что оно заслуживает имени «самого позорного и бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции».

Часть ее (интеллигенции), отшатнувшись от революции, бросилась в дебри реакционной мистики, декадентства, порнографии, провозгласила своим знаменем безыдейность, прикрыв свое ренегатство красивой фразой: «И я сжег все, чему поклонялся, поклонился тому, что сжигал…»

Каждому, кто пытался говорить пусть о новом, но старыми привычными словами, немедленно приклеивали ярлык «эклектика» или «эпигона».

В те годы в Москве рядом с именем Рахманинова блистали имена Александра Николаевича Скрябина и Николая Карловича Метнера.

Зрелое творчество Скрябина очень сложно, в остроиндивидуальной манере, но при этом с большой силой отражало грозовое дыхание своего времени, предчувствие грандиозных социальных потрясений.

Скрябина поднимала на щит целая фаланга музыкальных критиков, к сожалению более всего старавшихся увести композитора все дальше и дальше в сферу абстрактных мистико-идеалистических исканий.

Очень узким, «камерным» был крут поклонников Метнера. Большинство же рецензентов подчеркивали его приверженность к традициям немецкой школы, особенно к Шуману, Брамсу, хотя он и не менее настойчиво стремился выработать собственный стиль. Поругивая Метнера, критики тем не менее не отрицали того, что он представляет какое-то так или иначе избранное художественное направление.

Совсем по-иному сложилась судьба Рахманинова.

В те годы он был в зените своей славы, которая шагнула далеко за пределы России. В этом не только Метнер, но и Скрябин не могли с ним сравниться. Его концерты повсеместно сопровождались потрясающим успехом у публики. Многие его поклонники ездили за ним по пятам из города в город, чтобы не пропустить ни единого концерта. Молодежь проводила ночи возле концертных касс. Толпы людей допоздна дожидались его выхода у артистического подъезда. Казалось, не было границ для выражения восторга, любви и благодарности, которыми осыпали музыканта.

Но у большинства из пишущих на музыкальные темы ответ был готов:

— Рахманинов? Ну, конечно, спора нет: он гениальный исполнитель. Но его сочинения… Ведь он типичный эклектик!

«Эклектик…» Пожалуй, самое страшное слово для композитора. Никакой шумный и горячий прием у публики не в состоянии был его заглушить. Семя неверия в себя самого, сомнения в своем даровании упало на почву и дало ростки. А что, если он и впрямь только эпигон Чайковского?..

Он мучился и не находил решения.

Еще тяжелее становилось от сознания, коренившегося в глубине души, что он прав, что у него есть о чем рассказать людям, рассказать что-то свое, новое, рахманиновское и больше ничье.

И часто шевелилась еще до конца не осознанная мысль, что, наверно, так и суждено ему стоять одному, принимая на себя удары, защищая то, что дороже жизни.

Недаром, как писал один из критиков, «произведения г. Рахманинова всегда принимаются с особой, я бы сказал, нервозностью. Г. Рахманинов — тот столп, вокруг которого группируются все поборники реального направления…».

Если он уступит, сойдет со сцены, то все созданное веками русской музыкальной культурой пойдет на поток и разорение «западников» — декадентов.

И те, кто любил его, верил в него, понимали это не хуже его самого. Для них, как и для Собинова, он, Рахманинов, был «единственной надеждой в области музыки». Они знали, что он свой, наш, русский до мозга костей.

В феврале 1912 года по давней договоренности с дирекцией Мариинского театра Рахманинову предстояло продирижировать пять спектаклей «Пиковой дамы». Приближалась двадцатая годовщина со дня смерти Чайковского.

Рахманинов устал. Непрерывное напряжение сил давало себя знать. Даже лето на этот раз не принесло ему заслуженного отдыха.

Еще в апреле прошлого года он почти неожиданно для себя сделался единоличным хозяином Ивановки. Здоровье его тестя пошатнулось, и он решил отойти от дел.

Сперва новая сфера, открывшаяся для приложения сил, обрадовала музыканта. Он любил землю, пахоту, косьбу, охотно сам брал в руки косу, отлично ездил верхом. Он любил крестьян, и ему казалось, что он хорошо их знает. Если в последнем он заблуждался, то в те дни это заблуждение было всеобщим.

Но уже в первые дни новый тамбовский помещик понял, что сельское хозяйство, если им заниматься всерьез, берет всего человека без остатка. Надежда на то, что он, как и прежде, сможет сочинять в часы досуга, оказалась утопией.

Только в августе он смог записать фортепьянные пьесы, сочиненные в разное время. Он искал новой формы для воплощения волновавших его образов и нашел ее. Так были созданы первые этюды-картины.

Это и на самом деле были картины, но их содержание он навсегда сохранил в тайне.

Их было на этот раз всего восемь, но две из них, сдавая в печать, он почему-то исключил, хотя они ни в чем не уступают другим.

Ре-минорный этюд особенно полюбился дома. Вся пьеса от первой до последней ноты взволнованная, искренняя, полна непередаваемой прелести.

Благожелательная критика приняла новые пьесы очень осторожно именно в силу их новизны.

Почти весь октябрь Рахманинов концертировал в Англии. Повсюду он играл свой Третий концерт с голландским дирижером Виллемом Монгельбергом. Печать на этот раз слилась в едином хвалебном хоре. «…Невозможно отделить эту музыку от магических чар композитора-исполнителя. Он один из немногих пианистов, а может быть, и единственный после Листа. Кульминации концерта исполнены такой же титанической силы, как и породившие их идеи…» — так писал «Таймс».

Все это было, разумеется, весьма лестно. Таких рецензий не бывало, пожалуй, и в русских газетах. Но каждому художнику хочется быть пророком прежде всего в своем отечестве.

На репетиции «Пиковой дамы» после второго акта, когда он вышел покурить, седой, в баках капельдинер подал ему письмо из Москвы, конечно анонимное (сколько он получал таких изо дня в день!) и подписанное ноткой «Ре».

Наверно, как всегда, он забыл бы о нем, но письмо было необычное. Ни слащавого сюсюканья, ни той ложной патетики, которую он всю свою жизнь ненавидел и которой, словно в насмешку, корили его музыку модернистские критиканы.

В искренности строк, написанных неизвестной ему девушкой не только от себя, но и от многих таких же, как она, невозможно было усомниться. И он поверил. И не только поверил, но и ответил на другой же день, что с ним совсем уже редко случалось.

Так началась дружба с Ре. Из уст Ре после смерти Рахманинова мы узнали о нем многое, что без ее помощи навсегда осталось бы скрытым.

Письма Ре рассказывали о многом, чем жили и дышали русские люди в те далекие годы. Но между строчками вилась одна упорная и настойчивая мысль. От него хотели, чтобы он почувствовал, понял до конца «историческую нужность его музыки, прогрессивность ее в тысячу раз большую, чем все формальные выдумки модернистов», его убеждали в том, что «единственный верный критерий музыки — это характер ее воздействия на слушателя. Если она очищает, организует, поднимает его душу, возбуждает благородные и мужественные начала' в нем, помогает ему бороться с хаосом, со стихийностью, с низменными началами характера, направляет его на большие исторические свершения… — это настоящая музыка, идущая в авангарде своей эпохи».

Если в него, в его музыку так безгранично верят, то как же смеет он не верить в себя сам!

И вот всего три месяца спустя, «сонным весенним вечером», из Ивановки, куда он приехал к началу пахоты еще в конце апреля, он написал Ре единственное во всем рахманиновском эпистолярном наследстве письмо. Ни до, ни после того он никому так не писал. Может быть, в первый и в последний раз он приподнял завесу, за которой ревниво скрывал свой душевный мир от нескромного взгляда.

«…Моя «преступная душевная смиренность», к сожалению, налицо, и моя «погибель в обывательщине…» мерещится мне, как и Вам в недалеком будущем. Все это правда! И правда эта оттого, что я в себя не верю… Если я когда-нибудь в себя верил, то давно — очень давно — в молодости!.. Недаром за все эти двадцать лет моим, почти единственным доктором были: гипнотизер Даль да две мои двоюродные сестры… Все эти лица, или, лучше сказать, доктора, учили меня только одному: мужаться и верить. Временами это мне и удавалось. Но болезнь сидит во мне прочно, а с годами и развивается, пожалуй, все глубже…»

Письмо полно сомнений в себе самом и в будущем своей музыки. Но все же между строчками светит пусть слабый, но неугасимый огонек веры в то, что творческие силы его не исчерпаны. Читая эти строки, трудно остаться равнодушным к их печальной шутливости, за которой встает образ человека большого, сильного, искреннего и душевно беззащитного.

Так длилась и текла эта заочная беседа.

Рахманинов просил Ре подобрать ему тексты для романсов. Ре отлично знала поэтическую литературу и сама писала стихи. Тут ее приоритет был неоспоримым.

А вот попыткам сблизить его с кружком, группировавшимся около Метнера, он решительно противился. Он любил Метнера, считая его самым талантливым из современных ему композиторов.

Он, Метнер, «один из тех редких людей — как музыкант и человек, — которые выигрывают тем более, чем ближе к ним подходишь… что же касается общества Метнера, то бог с ним. Я их всех боюсь…»

Застольные беседы у Метнеров, «в этом святом месте, где спорят, отстаивают, исповедуют и опровергают», внушали ему неодолимую робость с оттенком неприязни. Это было именно то, от чего он всю жизнь настойчиво уклонялся, эти, как он их называл, «вумные» разговоры об искусстве.

Особенно неприятным в этом обществе, как он признался позднее, ему казался брат композитора Эмилий Карлович, эстетствующий философ.

На страницах редактируемого им сборника «Мусагет» он громил модернизм и модернистов, но, как выяснилось вскоре, это была всего лишь маскировка новых в те времена идей о гегемонии арийской расы.

Всей этой «гуще подлинного искусства» Рахманинов предпочитал письма Ре. Порой они казались ему «целебными».

Немалая доля вины в неверии Рахманинова ложилась на его друзей и сторонников вроде Юрия Сахновского, оказывавших композитору нередко медвежьи услуги. Не Сахновский ли в своих музыкальных фельетонах объявил Рахманинова «певцом ужаса и трагизма»! Дружественная критика в один голос характеризовала его музыку как «беспредельную и бесконечную элегию без просвета», слышала в ней мелодии «бессилия и обреченности»! Как будто он никогда не написал ни до-минорного концерта, ни Второй симфонии, ни «Весны», ни Сюиты для двух фортепьяно, ни Виолончельной сонаты!..

Хуже всего было то, что он сам в какой-то мере поверил им: наверно, так оно и есть! Свою просьбу к Ре о стихотворных текстах в одном из первых писем он закончил словами: «и вот еще что: настроение скорее печальное, чем веселое. Светлые тона мне плохо даются!»

Эту навязчивую мысль Ре прежде всего хотелось рассеять.

«Холодно, милая Ре, — писал Сергей Васильевич. — Из-за холодов те жуки, которых Вы любите, но которых я терпеть не могу и боюсь, еще, слава богу, не народились… У меня и тут все та же преступная, конечно, «робость и трусость». Всего боюсь: мышей, крыс, жуков, быков, разбойников, боюсь, когда сильный ветер дует и воет в трубах, когда дождевые капли ударяют по окнам; боюсь темноты и т. д. Не люблю старые чердаки и готов даже допустить, что домовые водятся…»

За шуткой таилось что-то иное, может быть то чувство одиночества и неуюта, в котором жила и творила душа художника. Это чувство было присуще не ему одному.

«Когда я один, мне почему-то становится страшно», — писал совсем еще молодой Чехов.

В присланной Рахманинову по почте «Антологии современных русских поэтов» рукою Ре, крестиками, похожими на «диезы», были отмечены стихи, которые, как она думала, должна раскрыть музыка Рахманинова.

Лишь очень немногие оказались для него приемлемыми.

«От большинства же стихотворений, — писал он, — я в ужасе». Но рукописная тетрадь, приложенная к антологии, сыграла свою роль и легла в основу нового цикла романсов. Там были «Муза», «Арион», «Буря» на тексты Пушкина, «Музыка» на слова Полонского.

Внутренняя мелодия этих стихов была непривычного для Рахманинова «эллинского» склада. Особенно это ощутимо в «Музе». Он нашел для нее свежие краски и заставил зазвучать.

Суровые интонации борьбы слышны в «Арионе» и в «Буре».

Наименее популярным из всего цикла остался, пожалуй, романс на слова Полонского «Музыка».

Замысел, выраженный с предельной простотой, раскрывает на мгновение как бы самое сердце музыки.

Но те, кому посчастливилось услышать эту «улыбку» из уст Леонида Собинова, не забудут ее до конца своих дней.

Бесконечно далеки от истины были рецензенты, обнаружившие в романсах цикла некий «эмоциональный холодок». Как и в других циклах, не все романсы равноценны. Это бесспорно. Но только глухое, увядшее сердце не откликнется на «Диссонанс», не дрогнет в ответ неутешному горю, выраженному с такой потрясающей силой на трех страничках, посвященных памяти Комиссаржевской.

Осенний сезон прошел под знаком симфонических собраний в Москве. От Петербурга Рахманинов наотрез отказался. Здоровье его вновь пошатнулось.

Дирижировал он почти исключительно чужие произведения. Когда-то один журналист, говоря о Рахманинове пианисте-композиторе-дирижере, заметил, что он «жжет свою свечу с трех концов». Но этот третий конец неожиданно оказался очень ярким.

То, что Рахманинов показал Москве на этих филармонических вечерах, граничило порой с откровением.

Многим показалось, что они впервые услышали Четвертую симфонию Чайковского, обрела свое второе рождение полузабытая Вторая, Богатырская — Бородина.

Исполнение «Сечи при Керженце» было признано гениальным.

Ошеломляющая новизна трактовки, ниспровержение десятилетиями укоренившихся штампов вызвало в среде критиков чувство растерянности.

Сам осторожный Юрий Энгель на этот раз утратил присущую ему сдержанность и объявил Рахманинова «дирижером божьей милостью», противопоставив его имя западным титанам — Никишу, Малеру и Колонну.

Интерпретация сюиты Грига заслужила горячие похвалы. Однако критик тут же не преминул упрекнуть музыканта за произвольную трактовку соль- минорной симфонии Моцарта. А вот что припомнил об этом много лет спустя композитор Н. К. Метнер: «…Еще неожиданнее было впечатление от симфонии соль-минор.

Не забуду рахманиновского Моцарта, неожиданно приблизившегося к нам, затрепетавшего жизнью и все же подлинного… Не забуду испуга перед ожившим «покойником» одних, радостного изумления других и, наконец, мрачного недовольства собою самого исполнителя, заявившего после исполнения:

— Это все еще не то, не то…

Другими словами, то, что нам казалось высшим достижением, для него самого было лишь одной из ступеней к нему…»

Только в двух камерных вечерах, где он аккомпанировал Неждановой, прозвучали некоторые из его новых романсов.

Пятого декабря Рахманиновы всей семьей на три месяца выехали за границу. Событие, запомнившееся надолго, непосредственно предшествовало отъезду.

Во время последнего симфонического произошла, наконец, встреча Рахманинова с Ре, несколько неожиданная для обоих. Тайна псевдонима Мариэтты Сергеевны Шагинян была раскрыта еще осенью Слоновым, но повода для встречи не было.

В артистической во время антракта девушка, не торопясь, прошла мимо Рахманинова, сидевшего в кресле, и, не утерпев, глянула. Тогда, протянув свою красивую длинную руку, он молча удержал ее за платье. Пораженная, она допытывалась, как он угадал ее. Он объяснил, что она «знакомо поглядела».

Познакомившись, они расстались на полгода.

За месяц в Швейцарии он отдохнул и поправился, но все с лихвой потерял за восемь недель в Риме.

Ему посчастливилось снять ту же квартиру, которую не один раз снимал Модест Чайковский и которая не раз служила Петру Ильичу временным убежищем от бесчисленных друзей. Она состояла из немногих тихих тенистых комнат, принадлежащих почтенному портному. Квартира сдавалась с полным пансионом. Композитор жил с женой и детьми и трудился с утра до ночи. Ничто так не помогало ему в труде, как одиночество. В этом отношении условия на Пиацца ди Спагна были идеальными. Весь день он проводил за роялем и письменным столом, покуда сосны на горе Пинчио не озарялись заходящим солнцем. Только тогда он бросал перо.

Он работал над Второй фортепьянной сонатой и оркестрово-хоровой партитурой «Колокола». Последняя пришла к нему не совсем обычным путем.

Летом в Ивановке он получил письмо, в котором его просили прочитать недавно вышедший перевод поэмы Эдгара По «Колокола». Эти стихи идеальны для музыки и созданы только для него. Подписи в письме не было. Рахманинов усмехнулся. Но когда он все же стихи прочитал, образ симфонии для хора и оркестра вспыхнул в воображении с неожиданной, подавляющей силой, сломав и оттеснив его прежние замыслы и планы. Это было именно то, чего он искал ощупью на протяжении ряда лет: монументальная поэма о четырех временах человеческой жизни. Это юность, светлая и неудержимая й своем стремлении, это мечты о блаженном счастье, это беды и ужасы, ожидающие человека в пути, и, наконец, — гробовой покой, неизбежный конец земной юдоли.

Вопрос о форме и оркестровых красках не был для него вопросом. Решение вытекало из самого существа замысла. Вот где он сможет, наконец, раскрыть во всю ширь родную и близкую его душе стихию «колокольности» в ее звонах — серебряном, золотом, медном и железном.

Эти звоны царили в его молодые годы в городах России, которые он хорошо знал: в Новгороде, Москве, Киеве. Они катились волнами по лесам и пашням, они провожали каждого русского человека в его пути от колыбели до могилы. Антон Павлович однажды в Крыму обмолвился, что любовь к колокольному звону — это все, что у него осталось от детской веры.

И снова, уже не впервые, вплелись в его партитуру четыре заветных тона новгородской Софии.

Они звучали то нежно, то весело, то жалобно, то грозно. Большая часть жизни музыканта прошла под звон колоколов Москвы.

Звонили они и в Риме. Теплый ветер нес этот звон в открытые окна, вплетаясь в строфы Эдгара По.

Рахманинов по-своему, по-русски, читал текст поэмы. Подобное уже было с ним в дни работы над «Островом мертвых».

Если Константину Бальмонту, переводчику По, хотелось углубить и обострить мистические, ирреальные черты подлинника, то Рахманинов поставил перед собой совсем иную задачу.

Не случайно один из иностранных рецензентов заметил, что автор симфонии снял с поэмы ее вневременный и внепространственный наряд и «одел ее в русское платье».

Тайну анонимного письма открыл старый консерваторский товарищ композитора Михаил Евсеевич Букиник уже после смерти Рахманинова.

В те далекие годы была у Букиника ученица Машенька Данилова, родом из Севастополя, девушка со странностями. Одевалась она своеобразно: носила полумужские пиджачки, галстук и короткие юбки, по-мальчишески стригла волосы. Но при том была женственна, и добра, и совсем не глупа. Была она очень бедна и не могла платить за уроки. Особым талантом, как виолончелистка, не обладала, но была очень музыкальна и свои жалкие сбережения тратила на дешевые билеты в концерты.

Однажды она явилась на урок в необычайном возбуждении и призналась Букинику, что в ее волнении повинна прочитанная накануне поэма Эдгара По.

Она создана для музыки, которую может написать только Рахманинов — ее божество.

Эта мысль стала для нее навязчивой идеей. Она написала в Ивановку.

Так невидимые нити соединяли музыку Рахманинова с сердцами далеких и совсем, казалось бы, чуждых ему людей, его современников.

В мае тринадцатого года у Рахманиновых на Страстном бульваре состоялась первая «семейная» встреча с четой Метнеров и Ре.

Квартира на четвертом этаже большого дома, очень скромная, дышала особым старомосковским уютом. Кроме хозяев, была также Софья Александровна Сатина, показавшаяся Ре с первой же встречи необыкновенно привлекательной душевно.

Обед был итальянским. Хозяин дома собственноручно заправлял салат из омаров, следил за приготовлением макарон и с озабоченным видом расставлял по столу пузатые, в соломенных футлярчиках бутылки кирпично-красного кианти.

Разговор за столом шел весело, непринужденно, «ни о чем».

«Домашний» Рахманинов, хотя Ре долго мысленно готовилась к этой встрече, все же показался ей неожиданным. Его спокойная простота, чудесная добрая улыбка, заразительный смех, манера, смеясь, морщить лоб, почесывать затылок, низкий и внятный голос и пробегавшая порой по лицу тень какого-то застенчивого лукавства — все это шло вразрез с образом, к которому она привыкла на эстраде.

Метнер был слегка озадачен и разочарован. Он ожидал от этой первой встречи другого.

У Метнеров эти застольные беседы были «ключом к долгому творческому дню», были до предела насыщены глубоким смыслом. Обеденный круг был ареной для оттачивания интеллекта.

Рахманинов на этот раз верил, что именно в «Колоколах», грандиознейшей и, быть может, сложнейшей партитуре своего времени, его творческие способности нашли, наконец, свое полное выражение. В первую встречу с Ре в Москве он только о «Колоколах» и говорил.

Поэтому композитора несколько озадачило то, что новые друзья отнеслись к его работе если не равнодушно, то несколько рассеянно. Это насторожило Рахманинова. Он не согласился проиграть поэму ни у Ре, ни у Метнеров. В «мефистофелевском», как он выражался, присутствии философа Эмилия Карловича он всегда чувствовал себя крайне неуютно.

Но от него не ускользнуло, как и сам Николай Карлович в разговоре упомянул о том, что поэма По с ее «колокольчиками» и «колоколами» кажется ему несколько манерной. Рахманинов вдруг вовсе замолчал о «Колоколах», словно их не было.

Приоритет исполнения поэмы на этот раз перехватил Зилоти для своих концертов. По его вызову Рахманинов в конце ноября выезжал в Петербург.

В первом, камерном, концерте он играл свои фортепьянные пьесы — Вторую сонату, транскрипцию «Сирени», этюды-картины и прелюдии.

Вторая соната очень мрачная, суровая, «ночная». Ее жесткие созвучия вызывают ассоциацию с полуночным боем курантов в покинутом доме, с тютчевской «Бессонницей».

Публика была слегка озадачена. В то же время соната заслужила неожиданно сочувственный отзыв со стороны наиболее заклятого врага — Каратыгина.

Совсем другой была атмосфера в симфоническом тридцатого ноября. Это далеко превзошло то, что бывало когда-то на концертах Чайковского в Петербурге.

Но бушующий зал не ввел в заблуждение автора. То, что эти люди словно лишились рассудка, вовсе не доказывает, что они прониклись величием его замысла. Сама форма, в которой вошла в зал его «колокольная» симфония, — поэма, огромный хор и оркестр Мариинского театра, а может быть, и он сам за дирижерским пультом, непроницаемый, властный, суровый, — все вместе взятое не могло не потрясти их воображения.

Однако спокойнее и увереннее он стал дожидаться московского дебюта.

Генеральная репетиция была назначена на утро шестого февраля 1914 года. Бушевала метель. Выбеленные инеем стекла сеяли в зал скупой и равнодушный свет. Под потолком горела только одна люстра.

Выйдя на эстраду, Рахманинов сразу увидел единственное пустующее кресло, предназначенное Эмилию Метнеру. Философ явился только к началу второй части.

После репетиции москвичи, как обычно, двинулись в артистическую поздравлять автора. Но ни Метнеры, ни Ре не пришли. Николай Карлович спешил домой. При выходе он заметил, что в «Колоколах» его больше всего поразила красота, настоящее излияние красоты».

Ре, глубоко взволнованная, подумала, что сказать только о красоте музыки, которую они только что слышали, значило ничего не сказать.

Восьмого февраля в Москве стоял лютый мороз. На улицах неподвижно повис голубой туман. В тумане над кровлями садилось малиновое солнце. Когда Рахманинов ехал в Благородное собрание, на Театральной площади горели костры.

…Повернувшись к оркестру, он с минуту стоял, низко наклонив коротко остриженную голову.

Толпа притихла под сенью огромных электрических люстр.

Казалось, оттуда, с морозных, одетых инеем улиц и площадей, эта песня влетела в нарядный, ярко освещенный зал и понесла на крыльях в неоглядную снежную даль.

Как свежа, как молода была эта первая часть! Но всем показалось, что слишком коротка!..

А затем полился свежий, серебристого тембра голос молодой солистки Большого театра Елены Андреевны Степановой.

Она парила, эта песня, над волнами хоровых, колокольных и оркестровых масс. Сквозь спокойный воздух ночи, Видно, блещут чьи-то очи…

И тем неожиданнее после этой ночи золотого звона и тихих лучистых звезд человеческого счастия был медный ад набата. В нем с первых же мгновений как бы захлебнулась оттаявшая душа. Люстры вдруг померкли, кровавые отблески пожара замерцали по сводам, сталкиваясь, настигая и опрокидывая друг друга, в злобе и гневе, в тоске и отчаянии метались звуковые громады.

И, словно неотвратимый итог борьбы, страстей и желаний, после короткой паузы раздался звук железного колокола — равнодушный, пустой, холодный. Удары его падали один за другим, медленной гулкой раскачкой отдаваясь в измученных сердцах.

Хотелось крикнуть: «Остановись, помедли!» Нет, еще…

И вдруг среди наступившей тишины послышался нежный звон арф, запели кларнеты, и вот медленно поднялась и поплыла мелодия виолончелей, теплая, нежная, неповторимая рахманиновская в каждой своей интонации, заливая весь этот черный мир волнами яркого света. И сумрачный образ смерти, поникнув крыльями, отступил в тень.

Много лет спустя взволнованно вспоминал о Рахманинове-дирижере известный русский журналист и критик Влас Дорошевич:

«…Когда в оркестре возникала нежная, прекрасная мелодия, жесты Рахманинова становились такими, словно он нес через оркестр что-то бесценное. Невероятно дорогое и страшно хрупкое. Ребенка ли, хрустальную ли вазу необычайной ювелирной работы или до краев наполненный бокал драгоценнейшего напитка… Вот-вот толкнет его какой-нибудь неуклюжий контрабас или зацепит длинный фагот — и драгоценная ноша упадет и разобьется. Нет границ прекрасному в жизни, и осторожность может быть выражена в формах идеально прекрасных…»

Все поднялись со своих мест, встал и оркестр.

И тут произошло нечто еще небывалое.

Три человека медленно поднялись на эстраду, бережно неся чей-то дар.

С крестовины, прикрепленной к подставке, свисали, качаясь, гирлянды колокольчиков и колоколов, словно изваянных из плотной массы цветов белой сирени.

Под гром пришедшего в неистовство зала молча стоял виновник торжества. И на лице, обычно замкнутом, суровом, почти надменном, появилась смущенная, даже растерянная улыбка.

Опустив палочку, он беспомощно развел руками и глянул в колышущееся вокруг эстрады море взволнованных лиц, глаз и рук, протянутых к нему с цветами.

Он не знал, что и она, неведомая ему «Белая сирень», там, среди них, глядит на него, смеясь и радуясь его радости и смущению.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |