"Миклухо-Маклай" - читать интересную книгу автора (Михаил Сергеевич Колесников)

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАМЕННЫЙ ВЕК

Только утром 20 сентября Миклухо-Маклай, всмотревшись в гигантскую перспективу тропических лесов, мог сказать Назимову:

— Высаживайте здесь!

Войдя в небольшую бухту, корвет стал на якорь саженях в семидесяти от песчаного мыска. Громадные деревья, опускающие ветви до самой воды, ползучие лианы, древовидные папоротники, большие причудливые листья неведомых растений образовывали непроницаемую темно-зеленую завесу. Среди цветов порхали райские птицы и попугаи.

Вскоре на мыске появилась группа туземцев. Они, должно быть, со страхом и удивлением смотрели на огромную пирогу, из которой выходил дым, и на людей в белых одеждах. Один из папуасов, подойдя к самой воде, положил на песок кокосовый орех и стал делать какие-то знаки. Казалось, он хотел объяснить, что кокос — подарок неизвестным чужестранцам, приехавшим на огненной пироге.

— Дайте мне четверку. Я хочу на берег… — сказал Маклай Назимову.

— Вас будет сопровождать катер с вооруженной охраной.

— Ни в коем случае! Шлюпку без матросов, и только… Я даже не возьму с собой оружия.

— Это безумие!

— Пусть будет так. Вы ни за что не несете ответственности.

Миклухо-Маклай нагрузил карманы подарками: стеклянными бусами, красными лентами, гвоздями, табаком — и, захватив с собой Боя и Ульсона, направился в шлюпке к берегу. Однако завязать знакомство с туземцами на этот раз не удалось: они воспрепятствовали высадке, угрожали копьями. Пришлось вернуться на корвет.

И только некоторое время спустя, когда островитяне скрылись в лесу, исследователю удалось благополучно достичь желанного берега.

Он с такой поспешностью и нетерпением выскочил из шлюпки и направился по тропинке в лесную чащу, что даже не отдал никаких приказаний Ульсону и Бою, которые занялись привязыванием четверки к деревьям. Пройдя шагов тридцать по тропинке, Миклухо-Маклай заметил между деревьями несколько крыш, а далее тропа привела его к площадке, вокруг которой под сенью пальм стояли хижины с крышами, спускавшимися почти до земли. Деревня имела очень опрятный и приветливый вид. Побелевшие от времени крыши из пальмовой листвы красиво выделялись на темно-зеленом фоне джунглей. Ярко-пунцовые цветы китайской розы, желто-зеленые и желто-красные листья кротонов, бананы, панданусы, высокие хлебные деревья, арековые и кокосовые пальмы… Это был тропический рай. Позабыв об осторожности, обо всем на свете, Маклай, словно мальчишка, вырвавшийся на свободу, задыхаясь от восторга, мчался по лесной тропе.

В папуасской деревне не оказалось ни одной живой души. Повсюду следы поспешного бегства жителей: брошенное второпях весло, недопитый кокосовый орех, еще тлеющий костер, открытые двери хижин. В хижинах — полумрак. С трудом можно различить высокие нары из бамбука, связки раковин и перьев на стенах, а под самой крышей, почерневшей от копоти, — человеческий череп.

Вот из кустов вышел бородатый папуас с матово-черными курчавыми, как у негра, короткими волосами, сплюснутым широким носом и боязливо бегающими по сторонам глазками, запрятанными под крутыми надбровными дугами. Туземец был хорошо сложен. Весь костюм его состоял из пояска стыдливости и браслетов из плетеной сухой травы. Кожа папуаса была темно-шоколадного цвета. Завидев ученого, туземец бросился наутек, но Маклай догнал его и протянул красную ленту. Папуас улыбнулся, принял ленту и повязал себе на голову.

Ученый ткнул себя пальцем в грудь:

— Маклай!

Папуас понял, рассмеялся и, в свою очередь, представился:

— Туй!

Он позволил взять себя за руку. И вот они, как старые знакомые, идут по тропе. На поляне повстречали Боя и Ульсона. Вскоре из-за деревьев вышли жители деревни. Ученый брал их за руки и приглашал разделить компанию. Образовался тесный кружок. Маклай устало опустился на камень и принялся раздавать новым знакомым подарки.

Лучи заходящего солнца обагрили листву пальм, в глубине леса кричали незнакомые птицы. Было так хорошо, так мирно и вместе с тем так чуждо, что все окружающее казалось скорее сном, нежели действительностью.

Значит, оно свершилось! Как порадовался бы Карл Максимович Бэр, увидев Маклая в кругу тех самых папуасов, о которых до сих пор ведется горячий теоретический спор…

Папуасы были различного роста. В их волосах, то совершенно черных, то выкрашенных красной глиной, торчали бамбуковые гребни, перья какаду и казуаров. На шее у каждого — ожерелье из зубов собак, в ушах — черепаховые серьги, в носовой перегородке — узорная бамбуковая палочка. Некоторые были вооружены каменными топориками и огромными луками со стрелами.

Солнце село. Жители деревни проводили ученого до берега, неся на плечах подарки: кокосы, бананы и двух беспрестанно визжащих диких поросят. Все было положено в шлюпку. Желая закрепить хорошие отношения с туземцами, а также показать офицерам корвета своих новых знакомых, Маклай предложил папуасам следовать к корвету на пирогах. Посовещавшись, туземцы дали согласие. Одну из пирог Маклай взял на буксир. На полдороге к «Витязю» туземцы стали проявлять беспокойство, показывая знаками, что не хотят ехать далее. Они даже пытались перерубить каменным топором буксир. Только Туй, его старший сын Бонем и еще два папуаса позволили поднять себя на палубу корвета. Правда, они тряслись всем телом и без помощи Маклая не могли держаться на ногах. Однако любопытство пересилило страх. В кают-компанию был принесен фонарь. Офицеры угостили папуасов чаем и сластями, обласкали и щедро наградили подарками. Папуасы успокоились и даже повеселели. Особенно забавляло их зеркало. Но, несмотря на любезный прием, они, когда кончилось время, с видимым удовольствием и большой поспешностью покинули корабль.

На следующее утро Маклай не на шутку встревожился: от офицеров он узнал, что по случаю дня рождения великого князя Константина будет дан салют. Какое впечатление произведет пушечная пальба на туземцев, никогда не слыхавших выстрела? Гнев закипел в груди ученого. Он поддел ногой кресло — подарок великой княгини Елены Павловны и направился в деревню. В деревне он очутился уже во время салюта. При каждом новом выстреле папуасы то пытались бежать, то ложились на землю, затыкали себе уши, тряслись, точно в лихорадке.

Чтобы ободрить своих новых друзей, Маклай принялся смеяться. Смех заразителен. Видя иноземца смеющимся, папуасы поняли, что им не угрожает никакая опасность, и ободрились. И все-таки салют произвел на них сильное впечатление: лица их были хмуры и враждебны. Большинство жителей деревни убежало в горы.

Церемония на корвете продолжалась. Бухточка, где корабль стоял на якоре, была окрещена портом великого князя Константина. Все мыски получили имена офицеров, делавших съемку. Пролив между островами Рук и Лонг, которым прошел корвет, назвали проливом «Витязя». Появился на карте также и остров «Витязя».

Миклухо-Маклай занялся постройкой хижины в облюбованном им месте на западном берегу бухточки. Отсюда недалеко было до папуасских деревень. Здесь протекал большой ручей. Со стороны моря местечко Гарагаси было защищено коралловыми рифами. Свою резиденцию Маклай назвал мысом Уединения. Он решил уединиться, чтобы его присутствие не стесняло местных жителей.

Офицер корвета «Витязь» лейтенант В. Перелешин тогда же записал в свою тетрадь: «Г. Миклухо-Маклай, решившись остаться на Новой Гвинее, выбрал себе место в порте великого князя Константина, на одном мыске, возле речки. Наши столяры и плотники соорудили ему прехорошенький маленький домик на сваях; команда очистила место возле дома и сделала большую площадку, кругом которой из срубленных деревьев, кустарников и колючего хвороста устроили ограду, так что дикари ни с которой стороны не могут подойти к дому, не быв замеченными. Кроме того, кругом дома в приличном от него расстоянии закопали несколько небольших мин, или, правильнее, устроили для него шесть фугасов по различным направлениям. Взорвать каждый он может, не выходя из дома; это будет хорошая защита, а главное — острастка в случае нападения дикарей.

|

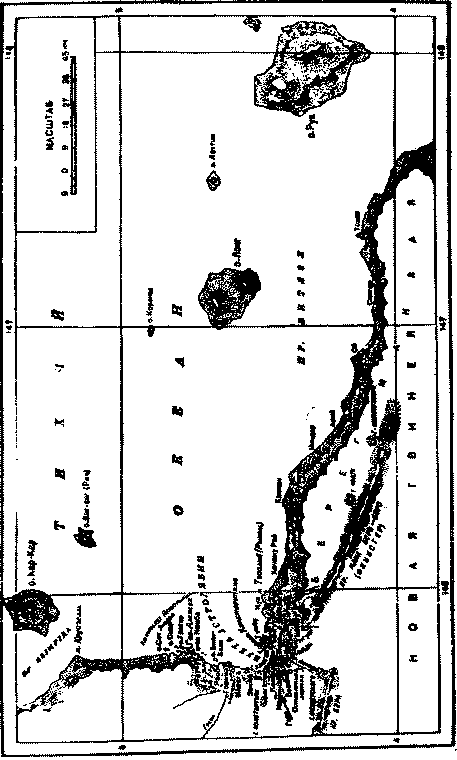

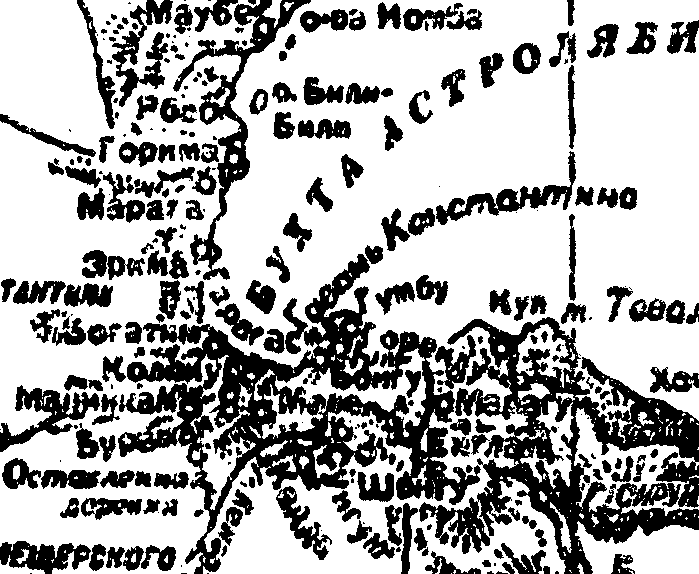

Карта берега Маклая.

|

Увеличенная часть карты берега Маклая.

Ввиду его исключительного положения командир нашел необходимым оставить в его полное распоряжение одну из шлюпок, а именно четверку с полным вооружением: в случае безвыходного положения он может на ней переправиться в другое место. Снабдили его также провизией" и вообще всем, чем только было возможно и что было для него необходимо. Для хранения вещей и провизии были вырыты погреба; маленький шалаш возле дома будет служить ему кухней, мальчик с острова Ниуе предназначен быть поваром, а другой, швед Вильсон, как более смышленый, будет находиться при г. Маклае.

Все без исключения принимали в нем самое живое участие, каждый помогал по возможности в устройстве его нового жилища. Нарубив порядочное количество дров, мы распрощались с г. Миклухо-Маклаем, пожелав ему успеха в его предприятии и всякого благополучия; развели пары, дали ход. Мак-лай салютовал нам русским купеческим флагом, который развевался на длинном флагштоке, привязанном к высокому дереву, стоящему на самом мыске».

И впервые за все эти дни Николай Миклуха ощутил щемящую боль в сердце, острую тоску по далекой родине.

«Прощайте, дорогие друзья, которых я успел полюбить и с которыми успел сродниться… Прощай, добрейший человек Павел Николаевич, честный и бескорыстный… Мы еще встретимся… Мы еще встретимся!..»

Пустым, отсутствующим взглядом окинул Маклай и море, и деревья, и вершины неизвестных хребтов, и обнаженных коричневых туземцев с каменными топориками, уже совершающих воинственный танец у хижины. Вот куда может завести человека мечта!

На глазах Ульсона слезы. В самый последний момент он струсил, и только стыд перед русскими моряками помешал ему перебраться на корвет.

Пришел Туй. Стал допытываться, вернется ли корвет. Еще раньше, при первом знакомстве, он пытался объяснить ученому, что как только корвет уйдет, из соседних деревень нагрянут туземцы с копьями и убьют Маклая и его слуг.

— Бонгу, Горенду, Гумбу, Мале, Богата… — перечислял Туй названия деревень. — Ареа, ареа! — Уходи, уходи!

— Арен! — Нет! — твердо ответил Маклай.

Папуасы из деревни Гумбу пожаловали под вечер. Сперва послышался звонкий протяжный свист, а затем из-за кустов выступил целый отряд туземцев, вооруженных копьями, луками со стрелами и каменными топорами.

Ученый вышел к ним навстречу, приглашая знаками приблизиться. Папуасы побросали оружие и подошли. Намерения у них были самые мирные: они принесли связки сахарного тростника, клубни таро, кокосовые орехи. Щедро одарив каждого, Маклай сказал:

— А теперь будем спать. Спокойной ночи, друзья папуасы…

Крохотная хижина Маклая была разделена парусиновой перегородкой на два отделения и имела маленькую веранду. Комната, в которой жил ученый, не превышала по площади квадратной сажени. У одной стены он устроил постель, у другой — стоял письменный стол и шезлонг. На столе он расставил приборы. Здесь же находились фотографии матери и Оли. Ветер пронизывал хижину насквозь. Тропический ливень легко пробивал крышу из пальмовых листьев, вода заливала дневники и книги.

Выбор места для хижины оказался неудачным. Мыс Гарагаси был самым нездоровым по климатическим условиям на всем берегу залива Астролябии. По этому поводу командир корвета «Витязь» Назимов доносил в рапорте начальству: «Г. Маклай прибыл на Новую Гвинею совершенно без всяких средств для устройства и существования своего и его двух наемных слуг… Местность, избранная им для жилья, по общему нашему убеждению, неудобная; в случае крайности ему отрезаны все пути для отступления, и она имеет все данные для развития лихорадки. Переночевавший одну только ночь в доме Маклая инженер-механик прапорщик Богомолов получил лихорадку перемежающуюся 16 сентября и болен по сие время; слуга швед остался там уже пораженный лихорадкой, и сам г. Маклай уже ощущал припадки лихорадки. Через пять дней по уходе корвета лихорадка начала развиваться в команде корвета. Кроме этих губительных обстоятельств для г. Маклая, он не может из своего жилья усмотреть ни одного проходящего корабля, и, обратно, ни один корабль, проходя мимо, никогда не будет в состоянии рассмотреть местопребывание европейца и флаг, который я ему устроил на мачте…»

А Маклай наслаждался покоем. Он впал в какое-то оцепенение, по ночам смотрел на звезды и размышлял: «Чего мне больше? Море с коралловыми рифами, с одной стороны, и лес с тропической растительностью — с другой, — оба полны жизни, разнообразия; вдали горы с причудливыми очертаниями, над горами клубятся облака не менее фантастических форм… Думать и стараться понять окружающее — отныне моя цель…»

На четвертый день Миклухо-Маклай решил посетить деревню Горенду, где жил Туй. Поразмыслив, он оставил револьвер дома. В лесу он попал не на ту тропинку и вышел к незнакомой деревне. Папуасы, впервые увидев белого человека, пришли в сильнейшее возбуждение. Они топали ногами, размахивали копьями, кричали: «Ареа, ареа!» Дети и женщины попрятались. Несколько стрел со свистом пролетели над головой исследователя.

«Один из них даже был так нахален, что копьем при какой-то фразе, которую я, разумеется, не понял, вдруг размахнулся и еле-еле не попал мне в глаз или в нос, — записал позже Маклай в дневнике. — Движение было замечательно быстро, и, конечно, не я был причиной того, что не был ранен, — я не успел двинуться с места, где стоял, — а ловкость и верность руки туземца, успевшего остановить конец своего копья в нескольких сантиметрах от моего лица…

В эту минуту я был доволен, что оставил револьвер дома, не будучи уверен, так же ли хладнокровно отнесся бы я ко второму опыту, если бы мой противник вздумал его повторить».

Ученый во время этой сцены старался сохранять невозмутимое, безразличное выражение лица. Будучи психологом, он знал, что на какой бы низкой ступени развития ни находились люди, они никогда не нападут на безоружного и притом одинокого чужеземца. Не мог он знать лишь другого: папуасы вовсе не намеревались причинить гостю какой-либо вред; просто они встречали его по своим давним обычаям. Выстрелы из лука — не что иное, как обрядовые действия. Папуасы горных районов Новой Гвинеи, папуасы берега Маклая и по сей день «встречают» подобным образом всякого незнакомца.

Но Миклухо-Маклаю казалось, что его хотят убить. Чутье подсказывало ему, что сейчас самое лучшее — это дать возбужденным людям успокоиться, показать, что он доверяет им и ничуть не боится их.

Сильная усталость от ходьбы и волнения давали о себе знать. Недолго думая, Миклухо-Маклай высмотрел место в тени, притащил туда новую циновку и с большим удовольствием растянулся на ней. Закрыть глаза, утомленные солнечным светом, было очень приятно. Если уж суждено быть убитым, то ведь все равно, будет ли это стоя, сидя или лежа!

Треск цикад и жалобная песнь птички коки навевали сон. И он в самом деле заснул. Проспал два часа с лишком. Открыв глаза, увидел, что туземцы сидят вокруг циновки и мирно жуют бетель. Разговаривали они вполголоса, чтобы не разбудить гостя.

Особенно сдружился Николай Николаевич с Туем из деревни Горенду. Туй всегда был тут как тут. Он помогал строить хижину, он учил Маклая папуасскому языку. Иногда просил для своих нужд железный топор и всегда в назначенное время аккуратно возвращал его, иногда под вечер приходил в Гарагаси и ночевал в хижине, охраняя сон ученого.

«Курьезнее всего, что, все еще не зная языка, мы понимали друг друга», — записал ученый. Туй стал посредником между отшельником из Гарагаси и жителями берега. Туй оказался весьма смышленым папуасом. Он знал названия всех окрестных деревень, ручейков, островков, заливчиков. Легко разбирался в той карте местности, которую набросал Николай Николаевич, и даже сам внес необходимые исправления, хотя до этого никогда не держал в руках ни карандаша, ни бумаги.

Очень часто в хижину на мысе Уединения наведывались гости из Горенду, Гумбу, Бонгу и других поселений. Маклай дарил им зеркала, пустые бутылки, гвозди, куски материи, пачки табаку, бусы. Они приносили кокосовые орехи, сахарный тростник, клубни таро, собачье мясо, свинину, плоды хлебного дерева и бананы.

«Надо заметить, что в этом обмене нельзя видеть продажу и куплю, а обмен подарками: то, чего у кого много, он дарит, не ожидая непременно вознаграждения, — записал ученый. — Я уже несколько раз испытывал туземцев в этом отношении, то есть не давал им ничего в обмен за принесенные ими кокосы, сахарный тростник и пр. Они не требовали ничего за них и уходили, не взяв своих подарков назад».

Жители Горенду, Гумбу и Бонгу считали ученого чуть ли не достопримечательностью своих мест. Каждый раз они приводили в «таль Маклая» все новых и новых гостей из отдаленных поселений, показывали вещи ученого, расхваливая их на все лады и объясняя назначение каждой.

Люди с отдаленного острова Били-Били, прибывшие в Гарагаси на двух больших двухмачтовых пирогах, с большим удивлением и интересом рассматривали 'все: кастрюли и чайник на кухне, складное кресло и стол. Башмаки ученого и его полосатые носки возбудили всеобщий восторг. Туземцы остались очень довольны подарками и пригласили Маклая к себе в гости. Прощаясь, они пожимали ученому руки выше локтя, обнимали его и все время повторяли: «О Маклай! О Маклай!»

Жители берега охотно посещали мыс Уединения, но появление ученого в какой-либо деревне всегда вызывало переполох и неудовольствие туземцев. Они все еще не доверяли белому человеку и побаивались его: «Кругом угрюмые, встревоженные, недовольные физиономии, как будто говорившие, зачем я пришел нарушить их спокойную жизнь».

Миклухо-Маклай часто думал, что потребуется немало терпения и такта с его стороны, чтобы разрушить стену непонимания и недоверия. Главное — быть ненавязчивым, не вмешиваться в чужую жизнь. Он отметил, что туземцы — народ практичный и не такие уж «дикари», какими пытаются их представить западные ученые. Например, ножи, топоры, гвозди и бутылки, то есть предметы, необходимые в хозяйстве, папуасы ценят гораздо более, чем бусы, зеркала и цветные тряпки. Осколкам стекла они сразу же нашли применение: сбривают ими бороды и усы. Деревни их весьма благоустроены, в них имеются общественные здания — место собраний взрослых мужчин, управляющих жизнью поселения. Земледельческое хозяйство дает им все необходимое. У них существует понятие о супружеской верности, они знают, что такое ревность, и даже устраивают дуэли из-за женщин. Люди всюду есть люди, даже в каменном веке… Тетради ученого пестрят записями: «Можно было подивиться предприимчивости и трудолюбию туземцев, тщательной обработке земли»; «Я часто удивлялся, как быстро и целесообразно все приготовлялось, без всякой толкотни и крика»; «Рассматривая их постройки, пироги, утварь и оружие и убеждаясь, что все это сделано каменным топором и осколками кремня и раковин, нельзя не поразиться терпением и ловкостью этих дикарей».

Земледелие, рыбная ловля, охота, зачатки животноводства… Основой хозяйственной деятельности папуасов берега Маклая являлось земледелие. Они выжигали участки тропического леса, культивировали ямс, бананы, таро, бобы, дегарголь, масличные, сахарный тростник и арековые пальмы. Домашними животными были свинья и собака, куры водились в полудиком состоянии. Население папуасской деревни состояло из членов одного и того же рода. Папуас имел право взять в жены девушку только из другой деревни. Каждая деревня имела свой огороженный земельный участок.

Производство и потребление у туземцев носили коллективный характер, общественный строй основывался на принципе равенства.

Это была низшая ступень варварства. Миклухо-Маклай открыл для науки мир людей неолита, последний крупный массив самобытной архаичной культуры, еще не затронутый европейской «цивилизацией».

И теперь, очутившись в каменном веке, он всеми силами старался познать незнакомую жизнь, полную загадок и тайн, слиться с нею, чтобы увидеть ее изнутри.

Он был доволен, что наконец-то добрался до заветной цели, или, вернее, до первой ступени длиннейшей лестницы, которая должна привести к цели, к истине.

Он, разумеется, не мог знать, какие испытания ждут его впереди. Не мог он знать и того, что ему предстоит провести на этом берегу более года.

…Над головой не то зеленоватый туман, не то какие-то особые бахромчатые облака, а на самом деле это плотная масса глянцевитой листвы, нежно сияющей в свете тропического солнца. Кроны шестидесятиметровых деревьев, смыкаясь, образуют как бы огромную кровлю. Внизу — парная, банная атмосфера, серый сумрак. В тени свыше тридцати градусов жары. Нечем дышать. Лианы, то усаженные эпифитами и гибкими султанами фиолетовых, розовых, апельсиново-желтых и пестрых, как тигрята, орхидей, то гладкие, как жилы, стелятся по кирпично-красной земле, взбираются на обомшелые стволы, гирляндами перебрасываются с ветки на ветку, снова сползают на землю и исчезают в чаще. А вот ураган сорвал цепкую, усеянную колючками пальму-ротангу, и она, падая вниз, свернулась в десятки колец, лежит словно толстый удав. Выпустил безобразные, точно щупальца, воздушные корни панданус; на них, как на подпорках, возвышается массивный ствол, увенчанный пучками громадных острозубчатых листьев. В другом месте буря повалила деревья расамала; образовалась брешь в куполе, сотканном из листьев и ползучих растений. И в эту брешь хлынули потоки ослепительного света. И не понять — то ли вы в цирке, то ли в гимнастическом зале для великанов: высокие, безукоризненно прямые колонны с досковидными в рост человека корнями, сотни канатов, спускающихся с высочайших ветвей почти до самой земли, густая кружевная сетка, в которой запутались пунцовые и белые, величиной с крупный кочан капусты цветы…

Какое-то клокочущее буйство растительности, сплошной зеленый клубок. Над перистыми ветвями низкорослых пальм нипа, над неправдоподобно огромными пурпурно-красными цветами рафлезии, этого «аленького цветочка» джунглей, порхают отливающие металлическим отблеском, окрашенные во все цвета радуги удивительные по величине махаоны, перепрыгивают с ветки на ветку ярко оперенные райские птицы и попугаи. Где-то тут, в кустах, скрываются гигантские птицы казуары или эму, кус-кусы, сумчатые барсуки, опоссумы, свирепые полосатые кабаны и маленькие рыжевато-серые кенгуру тиболь.

Девственный лес без конца и края… И хвощи, и папоротники, и пальмы, и фикусы — все здесь ползет, цепляется, нащупывает жертву, чтобы опутать, оплести ее, обхватить своими бесчисленными кольцами и спиралями, присосаться, удушить, прорваться к свету и воздуху.

Это тот самый мир, тропиков, в реальное существование которого как-то не верилось в юношеские годы. Большинство людей проживет свой век в сырых каменных каморках и никогда не увидит дикой ярости растительного царства, оргии красок, райских птиц, пламенеющего неба над коралловыми рифами, сверкающими экваториальными водами и высоченными хребтами Мана-Боро-Боро, где еще не ступала нога человека.

Может быть, и жаль тех людей. Но представьте себе одинокого человека, затерянного в этом зеленом аду, отрезанного невообразимыми пространствами от всего цивилизованного мира. Он одинок, совершенно одинок. Его спутники Бой и Ульсон тяжело больны, мечутся в бреду. По-видимому дни их сочтены. Сам Миклухо-Маклай изнурен частыми приступами лихорадки, он еле-еле передвигает ноги. Лицо и руки его распухли от болезни и укусов муравьев. Маленькая хижина в Гарагаси превратилась в лазарет. У Боя — сильная опухоль лимфатических желез в паху и к тому же воспаление брюшины. Ульсон третий месяц не встает с постели: лихорадка отняла у него остатки мужества. Сегодня утром он заявил, что, вероятно, больше не встанет. Глаза Ульсона заплыли в распухших веках, он едва шевелит языком, который, по его словам, стал вдвое толще против обыкновенного. Приступы лихорадки у него часто сопровождаются бредом и рвотой.

Беспрерывно идут дожди с сильными грозами. Несмотря на то, что Маклай тепло одет — на нем две фланелевые рубашки, две пары фланелевых штанов, одно одеяло на коленях и другое на плечах, — ему холодно, зуб не попадает на зуб. Кружится голова. При переходе от озноба к жару он вдруг начинает чувствовать, как тело его растет, голова увеличивается все более и более, достает почти до потолка, руки делаются громадными, пальцы распухают. Тяжесть разрастающегося тела способна раздавить его. Нет, это не бред, не сон. Это странное состояние, при котором мозг продолжает четко работать. Ульсон, решив, что наступил последний час Маклая, бросается к его койке и долго рыдает, проклиная судьбу, и папуасов, и тот час, когда он ступил на этот проклятый берег.

Сверкают молнии. Тысячи мертвенно-синих молний сливаются в сплошное море ослепительного света. За стенами хижины с треском рушатся лесные великаны, раскаты грома раздирают небо всю ночь. Дождь барабанит по крыше, стол, кровать — все залито водой. Маклай набрасывает поверх одеяла непромокаемый плащ. Гаснет лампа.

Лихорадка, без конца лихорадка… Сквозь бред Миклухо-Маклай слышит однообразные удары туземного барабана — барума, пронзительный протяжный вой, крики людей…

Они приходят, размалеванные белой и красной краской, вымазанные черной землей, утыканные цветными перьями попугаев, казуара, голубей и белых петухов, вооруженные луками и копьями. В их руках полыхают факелы. «Маклай, гена, гена! Маклай, выходи!» — кричат они. Ульсон трясется от страха, он сует ученому двустволку, приговаривая: «Не пускайте их! Они перебьют нас! Туй — шпион». Отстранив шведа и, превозмогая слабость, ученый выходит к папуасам. Они хотят знать, жив ли еще Бой и вернется ли когда-нибудь сюда русский корвет. «Отдай нам Боя!» — требуют они. Не так давно Туй с очень серьезным видом сказал Маклаю, что Бой скоро умрет, что Виль (так папуасы называют Ульсона) болен и что Маклай останется один; при этом он поднял палец, затем продолжал: «Придут люди из Бонгу и Гумбу, много людей, придут и убьют Маклая». Он даже показал, как Маклаю проколют копьем шею, грудь, живот, и запричитал: «О Маклай, о Маклай!»

И снова озноб, бред, жар…

«Не туземцы, не тропическая жара, не густые леса — стража берегов Новой Гвинеи, — записал Маклай в дневнике. — Могущественная защита туземного населения против вторжения иноземцев — это бледная, холодная, дрожащая, а затем сжигающая лихорадка. Она подстерегает нового пришельца в первых лучах солнца, в огненной жаре полудня, она готова схватить неосторожного в сумерки; холодные бурные ночи, равно как дивные лунные вечера, не мешают ей атаковать беспечного, но даже и самому предусмотрительному лишь в редких случаях удается ее избежать. Сначала он не чувствует ее присутствия, но уже скоро он ощущает, как его ноги словно наполняются свинцом, его мысли прерываются головокружением, холодная дрожь проходит по всем его членам, глаза делаются очень чувствительными к свету, и веки бессильно смыкаются. Образы, иногда чудовищные, иногда печальные и медленные, появляются перед его закрытыми глазами. Мало-помалу холодная дрожь переходит в жар, сухой бесконечный жар, образы принимают форму фантастической пляски видений. Моя голова слишком тяжела, а рука слишком дрожит, чтобы продолжать писать…» Бой умер 13 декабря. Перед смертью он катался по полу, скорчившись от боли. Подоспевший Маклай взял его на руки, как ребенка, и положил на койку. Холодные, потные, костлявые руки, охватившие шею ученого, совершенно холодное дыхание, ввалившиеся глаза и побелевшие губы Боя, его невнятная речь — все свидетельствовало о том, что конец близок. Он силился что-то сказать Маклаю и не мог.

— Бедный Бой, он умер… — наконец сказал Миклухо-Маклай. Ульсон стоял совершенно растерянный и спрашивал, что теперь делать.

— Тело мы бросим сегодня ночью в море. Так, чтобы они ничего не видели. А сейчас потрудитесь набрать побольше камней и положить их в шлюпку. Тело должно сразу же пойти ко дну…

Миклухо-Маклай любил Боя и остро переживал первую утрату. Никогда больше этот мальчик не увидит родного острова, не услышит шума прибоя и шелеста листьев кокосовых пальм у хижины, где ждет его одинокая мать…

Но Маклай был прежде всего человеком научного долга, лишенным предрассудков и ложной сентиментальности. Ради истины он не щадил себя, и другие, окружавшие его, должны были служить целям науки. Ульсон, которой при жизни Боя всегда дурно отзывался о нем, бранил юношу, теперь заговорил о боге и об исполнении воли его. На глазах шведа стояли слезы.

— Бросьте хныкать, Ульсон, — резко оборвал его Маклай. — Бой умер потому, что отказывался от пищи. Туземное поверье. Они считают, что больной не должен есть совсем или есть очень мало. И вот результат. Я решил распилить череп Боя и сохранить его мозг для исследования. Вы будете помогать. Глаза шведа округлились от ужаса.

— Это кощунство! — закричал он. — Бог накажет вас…

Затем перешел на умильно-просительный тон:

— Очень прошу, не делайте этого. Я запрещаю распиливать мой череп! Запрещаю. И не смейте выбрасывать меня на съедение акулам…

Маклай криво улыбнулся:

— Не вопите! Мозг такого осла, как вы, — небольшая находка для науки. Кроме того, вы еще не умерли, черт бы вас побрал с вашей трусостью и нытьем! Пусть будет по-вашему…

Одержав победу, Ульсон успокоился. Но он плохо знал Маклая: не уговоры шведа повлияли на решение ученого, а тот факт, что у последнего просто не оказалось достаточно большой склянки для помещения мозга полинезийца. Однако он вспомнил, что обещал профессору Гегенбауру при случае добыть и прислать в Страсбург гортань темнокожего человека со всею мускулатурой ее. Опасаясь, что вот-вот могут явиться папуасы, и не обращая внимания на вопли дрожащего от суеверного страха Ульсона, ученый быстро достал анатомические инструменты, склянку со спиртом и принялся за дело…

Боя похоронили этой же ночью. Наутро явились туземцы и стали уговаривать Миклухо-Маклая отпустить Боя в Гумбу, где его обязательно вылечат. Чтобы отвлечь их от этих неприятных разговоров, ученый решил совершить «чудо». Он взял блюдечко, налил немного спирта, поставил блюдечко на веранду и позвал гостей. Взяв затем стакан с водой, он отпил немного из него, и дал попробовать одному из туземцев, который убедился, что в стакане вода. Прибавив к спирту на блюдечке несколько капель воды, Маклай поднес зажженную спичку. Спирт вспыхнул. Туземцы отпрянули. Ученый стал разбрызгивать горящий спирт на лестницу, на землю. Папуасы с криками бросились вон из Гарагаси. Вскоре, однако, возле хижины собралась огромная толпа. То были жители Бонгу, Били-Били и острова Кар-Кар.

«Маклай, не зажигай моря!» — кричали они.

Если до этого случая папуасы называли русского ученого «rape тамо», что значит «человек в футляре», то есть «человек в одежде», то теперь его стали именовать «каарам тамо» — «человек с Луны». Убеждению в том, что «тамо-русс» — «русский человек» явился с Луны, послужил еще один случай: как-то ночью мимо Гарагаси проходили две ярко освещенные пироги. Ученому пришла фантазия отсалютовать им фейерверком, и он зажег фальшфейер. Эффект получился потрясающий: папуасы побросали факелы в воду и удрали.

«Тамо-русс выпустил в небо Луну», — рассказывали они в селениях. Так за Маклаем закрепилась кличка «человек с Луны». Напрасно Маклай раскладывал перед Туем географическую карту и старался объяснить, где находится Россия. «Бой улетел в Россию?» — спрашивал Туй и указывал на Луну. Другие интересовались, есть ли на Луне дома, деревья, женщины и сколько там у Маклая жен, на каких звездах ему удалось побывать. Ученого поразило, что папуасы считают солнце большой звездой.

Только пожилой папуас Каин с острова Били-Били был задумчив. Он побывал на острове Сегу, где ему показали «телум-Анут» — фигуру женщины с бака европейского судна. Там же он впервые услыхал о далекой стране, где у людей есть железные топоры и ножи, большие дома и где все одеваются в платья и носят башмаки, как Маклай. Остальные считали свой берег единственным местом на земле, где обитает человек.

Н.Н. Миклухо-Маклай был тонким психологом, о чем свидетельствует каждый его шаг на земле папуасов. Он никогда не носил с собой оружия, если даже отправлялся к туземцам ночью, так как отлично понимал, что полная его беззащитность перед толпами вооруженных с ног до головы туземцев является лучшей защитой.

Зная, что туземцы прячут от него своих жен и детей, он взял за правило предупреждать о своем приходе жителей деревни свистком, дабы женщины и дети имели время спрятаться. И это нравилось папуасам: «Они видели, что я поступаю с ними открыто и не желаю видеть больше, чем они хотят мне показать». Он был щедр на подарки, одаривал каждого пришедшего в Гарагаси, оказывал внимание и гостеприимство каждому, ибо самого себя всегда считал лишь временным гостем на папуасской земле. Всем своим поведением он старался внушить папуасам, что безгранично доверяет им, полагается на их благоразумие и благородство. Так, он никогда не запирал свою хижину на замок, а чтобы посетители знали, что хозяин отсутствует, опутывал двери белой ниткой. «Большое удобство моего помещения в этом уединенном месте заключается в том, что можно оставлять все около дома и быть уверенным, что ничто не пропадет за исключением съестного, так как за собаками усмотреть трудно," — отмечал он. — Туземцы пока еще ничего не трогали. В цивилизованном краю такое удобство немыслимо; там замки и полиция часто оказываются недостаточными».

И не только собаки и полчища муравьев расхищали съестные припасы. Однажды Маклай вздумал пригласить жителей Горенду и угостить их свининой. Неожиданно он заметил ящерицу, длина туловища которой была больше метра. Ящерица пыталась унести из кухонного шалаша огромный кусок мяса. Тут воровку и настигла меткая пуля. Шкуру ее натянули на туземный барабан, а мясо съели во время пиршества.

Миклухо-Маклай доверял. И в то же время понимал, что находится в другой эпохе, среди людей каменного века. Один неверный шаг — и все может погибнуть. Его поведение должно быть безупречным, а авторитет — высоким. Он всегда бодр, энергичен и тщательно скрывает от папуасов свои болезни, ибо больной, разбитый человек у туземцев, презирающих слабость, ценящих стойкость и физическую силу, не может вызвать должного уважения.

Желая проверить выносливость Маклая, туземцы устроили состязание в беге. Тяжело больной ученый, на котором, кроме одежды, были еще башмаки и галоши, задыхаясь от нестерпимой жары, лишь усилием воли заставил себя бежать… и обогнал быстроногих обнаженных юношей.

Маклай ведет напряженную трудовую жизнь. Встает в пять часов утра, колет дрова, варит бобы, кипятит воду, ухаживает за больным Ульсоном, вырезывает из консервной банки серьги для туземцев, измеряет температуру воздуха и воды; окончив метеорологические наблюдения, отправляется на коралловый риф за морскими животными или же в лес за насекомыми, после чего усаживается за микроскоп. Совершает экскурсии в окрестные деревни, рисует портреты папуасов, знакомится с их бытом, собирает образчики для коллекции волос и черепа, производит краниологические измерения (за вознаграждение, конечно!), пополняет словарик туземных слов. Много хлопот доставляет огородик. Маклай посеял бобы, семена тыквы и кукурузы. Нелегко было сделать грядки: лопата все время натыкалась на твердый, как железо, коралл. Скоро уже можно будет снять первый урожай и угостить папуасов невиданными в этих краях блюдами — вареной тыквой и кукурузой.

Он любит бродить по ночам, что очень не нравится Ульсону. Темнеет здесь в шесть часов. Из деревни Горенду по вечерам доносится пение. В непроглядной тьме звуки барума кажутся особенно торжественными и таинственными…

|

Н.Н. Миклухо-Маклай. Австралия.

|

Папуаска.

|

Папуас-охотник.

Поздно ночью при свете лампы он записывает: «Становлюсь немного папуасом; сегодня утром, например, почувствовал голод во время прогулки и, увидев большого краба, поймал его и съел сырого… Утром я зоолог-естествоиспытатель, затем, если люди больны, повар, врач, аптекарь, маляр и даже прачка… Одним словом, на все руки… Вообще при моей теперешней жизни, то есть когда приходится быть часто и дровосеком, и поваром, и плотником, а иногда и прачкою и матросом, а не только барином, занимающимся естественными науками, — рукам моим приходится очень плохо. Не только кожа на них огрубела, но даже сами руки увеличились, особенно правая… Руки мои и прежде не отличались особенною нежностью, но теперь они положительно покрыты мозолями и ожогами…

…Это полное напряжение способностей и сил во всех отношениях возможно при нашей цивилизации только в исключительном положении и то редко, и чем далее, тем реже оно будет встречаться. Усовершенствования при нашей цивилизации клонятся все более и более к развитию только некоторых наших способностей, к развитию одностороннему, к односторонней дифференцировке. Я этим не возвожу на пьедестал дикого человека, для которого развитие мускулатуры необходимо, не проповедую возврата на первые ступени человеческого развития, но вместе с тем я убедился опытом, что для каждого человека его физическое развитие во всех отношениях должно было бы идти более параллельно и не совершенно отстраняться преобладанием развития умственного…

…Папуасы соседних деревень начинают, кажется, меньше чуждаться меня… Дело идет на лад; моя политика терпения и ненавязчивости оказалась совсем верной. Не я к ним хожу, а они ко мне; не я их прошу о чем-нибудь, а они меня, и даже начинают ухаживать за мной. Они делаются все более и более ручными…»

Больше всего забот и внимания требует Ульсон. Он совсем отбился от рук и часто притворяется больным. Из предупредительного и веселого парня он сделался раздражительным, ворчливым. Одиночество производит на него странное действие. Иногда кажется, что он сходит с ума: целыми часами что-то бормочет, к чему-то прислушивается, хватается за ружье. Он твердо убежден, что папуасы рано или поздно нагрянут в Гарагаси и убьют его и Маклая.

— Послушайте, послушайте! — шепчет он. — Идут, идут…

Маклай напрягает слух и в самом деле начинает улавливать человеческие голоса. Так уже бывало не раз.

— Жужжит муха, — спокойно отвечает он. Это какая-то особая тропическая муха: ее жужжание напоминает человеческую речь; даже опытных папуасов она вводит в заблуждение. «Нужно изловить эту дрянь, — думает Маклай. — Иначе Ульсон спятит окончательно…» Но чаще швед спит. Спит, зажав в руках двустволку. Каждый день он просит мяса. «Вернувшись домой и почувствовав хороший аппетит, я передал свинину Ульсону, а сам принялся за собачье мясо, оставив ему половину; оно оказалось очень волокнистым, но съедобным, но кончил тем, что съел и ее. Новогвинейская собака, вероятно, не так вкусна, как полинезийская, о чем свидетельствует Кук, находивший собачье мясо лучше свинины.

…Вчера Туй принес мне и Ульсону по значительной порции свинины. Я, разумеется, отдал свою Ульсону, который принялся за нее сейчас же и съел обе порции, не вставая с места. Он не только обглодал кости, но съел также и всю толстую кожу (свинья была старая). Смотря на него и замечая, с каким удовольствием он ел, я подумал, что никак нельзя ошибиться в том, что человек животное плотоядное».

Прожорливый, трусливый и ленивый Ульсон… Разбирая подарки туземцев, он все время ворчит.

— Мало дают, кокосы старые, рыба так жестка, как дерево, бананы зелены, да и ни одной еще женщины не видали…

Лучше бы совсем не было этого субъекта Ульсона!

Сахар давно кончился, его заменяет жесткий сахарный тростник. Часто бьется посуда. Вместо нее появились в обиходе туземные тарелки — табиры; пошла в дело и скорлупа кокосовых орехов. Белье, упакованное в одной из корзин, сгнило. Шлюпка основательно проточена червями, и на ней далеко не уплывешь. Ржавчина переела провода, идущие от рычагов к минам; да и грозные мины во влажной почве, по-видимому, уже пришли в негодность. Но самое скверное — это то, что таль Маклая начинает постепенно разваливаться: сваи изъедены муравьями и червями, перила веранды обросли огромными грибами, крыша напоминает решето. «Что крыша плоха — это правда, так как в двух местах я могу видеть луну, просвечивающую между листьев…» За последнее время все чаще и чаще валятся на хижину подгнившие толстые деревья. Одно дерево пробило крышу и разбило термометр, которым ученый измерял температуру воды. Случаются в. Гарагаси и землетрясения; в такие дни и стены и столбы, подпирающие таль, начинают ходить ходуном.

Туземцы опасаются за жизнь Маклая и Ульсона, предлагают переселиться в Горенду, заверяя, что все жители деревни в очень короткий срок построят новый дом, просторный и крепкий.

Очень часто в Гарагаси приходят больные папуасы. Маклай вынимает из нагноившихся ран сотни личинок, накладывает бинт. С особым удовольствием лечит он детей. После одной из операций отец пятилетнего мальчика так расчувствовался, что снял с шеи ожерелье из раковин и надел на ученого. Приходится делиться с пациентами и скромными запасами хины.

Самым серьезным пациентом Миклухо-Маклая оказался все тот же Туй. Он задумал построить себе новый дом. Дерево, подрубленное каменным топором, рухнуло и придавило Туя. В Гарагаси прибежал Ля-лай, младший сын Туя. Собрав все необходимое для перевязки, Маклай поспешил в деревню. Раненый лежал на циновке и очень обрадовался приходу русского друга. Рана была немного выше виска, с длинными разорванными краями. Мелкокурчавые волосы Туя, слепленные кровью, образовали плотную корку; была заметна бледность лица; она выражалась в более холодном тоне цвета кожи.

— При твоем кинкан-кан (свистке), Маклай, все нангели (женщины) убегают, — сказал Туй. — Это дурно, потому что Маклай тамо билен (человек хороший)!

— Маклай — тамо билен, Маклай — тамо билен! — закричали со всех сторон.

Туй решил, что женщинам не следует прятаться от Маклая, и первый подал пример: представил свою супругу. Это была старая, очень некрасивая женщина, одетая в юбку из каких-то грязных желто-серых волокон. Ее волосы, смазанные кокосовым маслом, пучками свисали на лоб. Она так добродушно улыбалась, что Маклай подошел к ней и пожал ей руку. Из-за хижин и кустов появились женщины разных возрастов. Каждый из мужчин представил свою жену, причем последняя, протягивала «тамо-руссу» руку. Только молодые девушки в очень коротеньких юбочках хихикали, толкали друг друга и прятались одна за другой. Каждая из женщин принесла Маклаю подарки: сахарный тростник, пучки ауся, орехи, испеченное таро, ямс, бананы, сладкий картофель.

Все были довольны, что наконец-то избавились от необходимости прятаться.

Миклухо-Маклай впервые видел папуасок вблизи и незаметно наблюдал за ними. Он отметил, что многие молодые женщины весьма недурны собой, а жену старшего сына Туя, Бонема, можно было без всяких скидок назвать красавицей. У нее было округлое смуглое лицо и округлые руки. Большие черные глаза смотрели смело и с некоторым вызовом, на темно-красных губах блуждала загадочная улыбка. В ушах — большие серьги. Лишь два коротких фартучка из тапы — спереди и сзади — прикрывали ее тело. С каким-то чувством собственного превосходства она взяла у Маклая красные ленты и щепотку бисера, блеснула глазами и ушла. Маклай одарил каждую. Женщины получали свое и уходили, не прося прибавки, и только улыбкой и хихиканьем выражали удовольствие. У некоторых девочек волосы были острижены, у многих — смазаны золой или известью; первое — для уничтожения насекомых, второе — чтобы сделать волосы белокурыми.

Подарков от женщин набралось так много, что в Гарагаси их несли несколько туземцев.

Роясь в корзинах, довольный Ульсон заметил:

— Должно быть, вы понравились людоедкам. О женщины!..

Если уж мне суждено быть съеденным, то я желал бы, чтобы это сделала самая красивая из них! Все-таки не так обидно…

— Я видел одну весьма симпатичную особу из Гумбу. Фея… — серьезно отозвался Маклай.

— И вы, конечно, не замедлили воспользоваться случаем и измерили у нее головной указатель?

— Нет. Я только попросил локон для своей коллекции волос и пометил в записной книжке цвет ее кожи по таблице Брока. Как ни странно, цвет кожи весьма светлый. Девушка из Гумбу — образчик красоты даже в нашем европейском понимании этого предмета. Для папуасов женщины более необходимы, чем для нас, европейцев. У них женщины работают на мужчин, а у нас наоборот. С этим обстоятельством связано отсутствие незамужних женщин у папуасов и значительное число старых дев у нас. Здесь каждая девушка знает, что будет иметь мужа. Вот почему папуаски сравнительно мало заботятся о своей внешности. А замуж они выходят рано — 13 — 14 лет. Следует, однако, заметить, что здесь муж сам себе готовит пищу. Жена ест отдельно. Гостю готовят особо и при прощании вручают остатки.

— Женщины… Я знал одну… — начал было Ульсон, но Маклай, не переносивший болтовни шведа, ушел на свою половину.

Так как Миклухо-Маклай не хотел показывать своим соседям действия огнестрельного оружия, то отшельникам мыса Уединения приходилось довольствоваться главным образом растительной пищей. Это заметно сказывалось на здоровье. И все-таки продемонстрировать силу оружия пришлось.

Распространился слух, будто бы жители большой горной деревни Марагум собираются напасть на Горенду, Гумбу и Бонгу, а также разграбить таль Маклая, забрать железные топоры и ножи, а самого ученого убить.

В Горенду около каждой хижины появились кучки стрел и копий. В Гумбу царило всеобщее смятение. Разговоры о жестокости горцев заставили ученого призадуматься. В этой стране гор и лесов все может случиться… В Гарагаси появились делегаты из соседних деревень. Они просили Маклая укрыть (в случае войны) в хижине женщин и детей. «О Маклай, о Маклай!..» — умоляли они и протягивали руки.

Миклухо-Маклай был задумчив. К нему обращаются за покровительством, верят в его силу. Пусть эта уверенность окрепнет, станет твердым убеждением. Может быть, и жители Марагум, прослышав о могуществе Маклая, откажутся от своих кровавых намерений…

— Не бойтесь за ваших жен, стариков и детей, — сказал он. — Я сумею защитить их.

Он приказал Ульсону принести ружье. Грохнул выстрел. Оглушенные туземцы схватились за уши, бросились было бежать, но, опомнившись, остановились:

— О Маклай! Унеси скорее палку с громом в свой даль! Когда придут марагум-тамо, тогда веди нас. Мы будем делать все, что ты прикажешь. Когда Мак-лай будет с нами, марагум-тамо убегут в горы.

Миклухо-Маклай не хотел вмешиваться в чужие дела, а потому ответил:

— Пусть люди марагум приходят с миром в мой таль, и они получат красные ленты, бутылки и ножи. А если они не придут, я сам отправлюсь в горы…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |