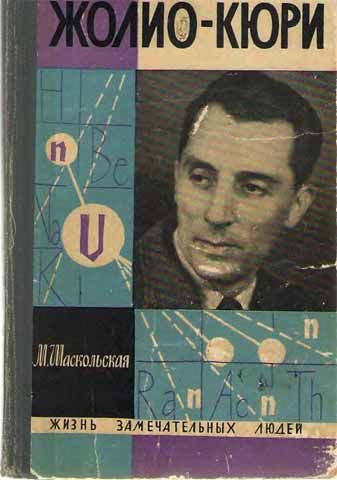

"Фредерик Жолио-Кюри" - читать интересную книгу автора (Шаскольская М. П.)

|

Марианна Шаскольская ЖОЛИО-КЮРИ

ГЛАВА I НАЧАЛО ПУТИ

Когда с кладбища Пер-Лашез уже слышался сухой треск выстрелов версальцев, расстреливавших участников Коммуны, последние разрозненные группы коммунаров еще вели яростные бои на улицах революционного Парижа. Среди них был и Анри Жолио.

Его отряд оборонял холм Шайо, обстреливаемый пушками с форта Мон-Валерьен, занятого врагом. Солдат французской армии Жолио и его товарищи по оружию прошли поля битв франко-прусской войны и сражались в рядах коммунаров. Они получили последнее задание: задержать пожарами продвижение версальцев. Сын лотарингского сталевара, парижский металлист Анри Жолио должен был разрушать любимый город.

— О, как это трудно и обидно — поджигать! — вспоминал он много лет спустя, рассказывая о днях Парижской коммуны своим детям.

— А дальше? Что же было дальше, отец?

— Дальше? — Старик Жолио медлит с ответом. Быть может, ему, как и детям, хочется остановить ход событий, вернуться туда, на холм Шайо.

— Вы же знаете, что последовало потом. Коммуна была разгромлена. Почти все мои товарищи погибли. Но оружие мы не бросили, нет. С боем пробились мы до бельгийской границы и покинули родную страну. Я тщательно завернул ружье в промасленные тряпки — оно еще может пригодиться!

Давняя боль и горечь звучат в голосе старика. Дети знают: лучше не расспрашивать дальше, не растравлять душу воспоминаниями о разлуке с родиной, о годах нужды и лишений в Бельгии, о том, что заботливо сохраненное ружье больше никогда не понадобилось коммунару. Анри Жолио вернулся в Париж лишь после амнистии и обосновался здесь в рабочем квартале, открыв маленькую скобяную мастерскую и лавочку при ней.

Здесь 19 марта 1900 года родился младший из шести детей Анри Жолио — сын Жан Фредерик.

Революционный дух Коммуны жил в семье Жолио. Его поддерживала и мать — умная, добрая. Она была родом из Эльзаса, отторгнутого Германией в 1871 году. Многие ее родственники остались на занятой немцами территории. Бывая в Париже в семье Жолио, они приносили вести о сопротивлении патриотов прусскому владычеству. Мать так живо описывала франко-прусскую войну, осаду Парижа, голод, бомбардировку, революционные сражения, что дети чувствовали себя как бы участниками событий. Фредерик на всю жизнь запомнил рассказы матери, ту фразу, которую она часто повторяла: «Главное в жизни — это бороться против несправедливости».

Фред, как ласково называли его в семье, обожал мать, но доставлял ей немало тревог. Живой, веселый, порывистый, вспыльчивый, он не поддавался никаким увещеваниям. Драки с товарищами, набеги на окрестные фруктовые сады, бесконечные жалобы соседей не прекратились и тогда, когда Фреда отдали в лицей Лаканаль.

Впрочем, сначала он мало интересовался учением. В лицее обучались главным образом дети из привилегированных семей, сыновья рантье и мелких буржуа. Фредерик среди них считался «красным», но это не мешало его популярности. Правду сказать, популярность была завоевана успехом отнюдь не в науках. Фред славился как один из лучших футболистов Лаканаля. Футбол увлек его так, что он чуть было не стал игроком-профессионалом. В семнадцать лет он даже участвовал в международной встрече, входя в состав французской команды, игравшей в Амьене с англичанами. Перечисляя состав футбольной команды, амьенская спортивная газета писала: «Левый полусредний нападающий — Жолио. Играет вместе с центром нападения уже три года. Всегда представляет большую опасность для ворот противника».

Футбол, лыжи, гребля, теннис, джиу-джитсу — всем увлекался Фред. А самое заветное увлечение — это рыбная ловля. Особый талант и страсть к ней он унаследовал от отца, завзятого рыболова. Отец учил его наблюдать за водой, определять ее глубину, температуру, угадывать, где всплеснет рыба, когда прилетят к ручью фазаны…

В четырнадцать-пятнадцать лет у Фреда появились новые интересы: сначала механика, затем химия. Ванная комната в доме родителей была превращена в лабораторию. Фредерик конструирует какие-то приборы, что-то мастерит и ставит опыты, держа мать в постоянном страхе из-за частых взрывов.

Над его столом появилась фотография, вырезанная из популярного журнала: Пьер и Мария Кюри в своей лаборатории. Рассказ об этих вдохновенных искателях, об их самоотверженном труде, об открытии радия поразил воображение мальчика. Он восторгался научным подвигом супругов Кюри.

Да и было отчего прийти в восторг.

Известный французский профессор-физик и молодая полька, едва окончившая Сорбонну (Парижский университет), вдвоем, без средств и помощников, своими руками переработали тонны урановой руды, чтобы извлечь из нее крупинку нового, угаданного ими элемента — радия. Нелепый случай — гибель под колесами ломовика — оборвал в расцвете жизнь Пьера Кюри. Оставшись одна, Мария продолжила его работу. Она была первой женщиной, вступившей на кафедру Сорбонны. Она возглавила Институт радия в Париже, продолжая работы, начатые вместе с мужем.

Быть похожим на них, на этих вдохновенных искателей — вот о чем мечтал Фредерик. Он подрастал, менялись увлечения, но пожелтевшая фотография Пьера и Марии Кюри неизменно висела над его столом.

Физика, химия, механика одинаково привлекали его, но рыбная ловля и футбол по-прежнему были всего дороже. Мать приходила в отчаяние от легкомыслия младшего сына, от быстрой смены его увлечений.

Тяжелое горе обрушилось на семью Жолио, когда Фреду было четырнадцать: старший, любимый брат его был убит на фронте в самом начале мировой войны. Еще ниже склонился над своими инструментами старый Анри Жолио.

— Война — величайшая в мире несправедливость, — сказала мать. — Запомните это, дети, запомни, Фред. Войны не нужны людям. Боритесь против несправедливости.

Матери довелось проводить в армию и младшего. Срок призыва юношей его возраста должен был наступить лишь в 1920 году, Но мировая бойня шла уже пятый год, и французской армии требовалось новое пушечное мясо. Вместе со своими сверстниками Фредерик был мобилизован досрочно, едва достигнув восемнадцати лет. Он не успел, однако, попасть на фронт. Война кончилась, и Фред получил отсрочку, как учащийся.

Недолгая служба в армии укрепила принятое раньше решение: Фредерик хотел изучать физику и химию. У отца не было денег на плату за учение, и Фредерику пришлось выбирать какую-нибудь из бесплатных школ. Его привлекла Школа физики и химии города Парижа.

Эта школа была открыта в 1882 году, когда после франко-прусской войны Франция потеряла самый лучший институт, готовивший кадры для химической промышленности, — Школу химии в эльзасском городе Мюлузе. Группа энтузиастов из преподавателей Мюлузской школы и парижских физиков и химиков добилась от Парижского муниципалитета кредитов на создание новой школы для подготовки во Франции ученых, инженеров и техников. Парижская школа резко отличалась от других учебных заведений. Это было прогрессивное, передовое учреждение, где наука переплеталась с практикой, не отрывалась от нужд производства. В школу принимались только французы, а от платы за обучение освобождались только парижане. Оканчивающие получали диплом инженера-химика или инженера-физика. Директор школы химик Шютценбергер собрал вокруг себя лучших профессоров. Школа давала глубокие знания по точным наукам, хорошую инженерную подготовку, но не давала прав ни на степень бакалавра (первая ученая степень во Франции, свидетельствующая о завершении среднего образования), ни тем более на степень лиценциата (вторая ученая степень, завершающая высшее образование).

Мысль о степени бакалавра не смущала Фредерика Жолио, стремившегося к поступлению в Школу физики и химии. Он знал, что именно в Школе физики и химии, когда она еще только организовывалась и все ее достояние составляли лишь голые стены в старых зданиях колледжа Роллэн, начал преподавать Пьер Кюри, которого так любили студенты за простоту обращения, за неизменную приветливость и готовность объяснить, помочь. Позднее здесь же, в узком проходе под лестницей, Пьер Кюри собрал изумительную по изяществу и экспериментальному мастерству установку. В часы, свободные от студенческих занятий, он выполнил на ней замечательные работы по магнетизму, ставшие темой его докторской диссертации. Об этих работах Фредерик тоже знал — ведь они с тех пор вошли во все учебники физики. И это именно здесь, в Школе физики и химии, директор Шютценбергер разрешил Марии Кюри работать в лаборатории ее мужа в старом сарае.

Почти вся научная жизнь Пьера Кюри была связана со Школой физики и химии — он проработал там двадцать два года. Когда всего лишь за полгода до своей трагической гибели он получил, наконец, кафедру и лабораторию в Сорбонне, его преемником в Школе стал его ученик, выросший в ней же, — Поль Ланжевен. С тех пор Ланжевен бессменно возглавлял там кафедру физики, и это тоже влекло туда Фредерика.

Итак, на семейном совете было решено, что Фредерик поступит в Парижскую школу физики и химии. Но знаний, приобретенных в Лаканале, оказалось недостаточно для конкурсного экзамена. Лицей Лаканаль принадлежал к учебным заведениям классического типа, где основное внимание обращалось на гуманитарные науки. Для получения систематических знаний по точным наукам Фредерик выбрал ту школу, в которой некогда получил среднее образование Поль Ланжевен, — школу имени Лавуазье.

По сравнению с лицеем Лаканаль перемена обстановки оказалась разительной. В лицее, среди маленьких ленивых буржуа, место первого ученика давалось Фреду без всяких усилий. В бесплатной школе Лавуазье товарищами Фредерика оказались рабочие, дети ремесленников и мелких торговцев. Они знали, что их родители идут на жертвы ради того, чтобы дать образование сыну, и что им надо рассчитывать только на себя. Когда Фред поступал в эту школу, директор сказал его матери: «У нас, знаете ли, нужно, чтобы ваш сын работал. Здесь нет маменькиных сынков».

Фредерику пришлось нелегко. Вначале он даже отставал от товарищей. Он понял здесь, как надо трудиться напряженно и упорно. В конце концов он все же прочно занял место первого ученика. Такова система французских школ: при выставлении отметок ученика аттестуют по месту, которое он занимает среди товарищей. Лучший ученик носит титул «главного», или «первого».

Успешно закончив училище в 1919 году, Фредерик также первым выдержал конкурсный экзамен и был принят в Парижскую школу физики и химии.

С первых же дней его захватили, увлекли и потрясли лекции по физике. Их читал тот, кто стал для Фредерика Жолио учителем, наставником, живым примером и лучшим другом на всю жизнь, — профессор Поль Ланжевен.

Уже несколько минут стоял Фредерик у дверей химической лаборатории, колеблясь и сомневаясь. Войти? Сказать? Или пускай все остается, как было намечено? А если он решил неправильно? Нет, все-таки надо изменить. Но как войти, как начать говорить?

Его однокурсник Пьер Бикар подошел и тоже остановился в нерешительности.

Бикар и Жолио знали друг друга мало. Жолио появился на этом курсе недавно. Он пропустил почти целый год учения, потому что тяжело болел. Врач не сразу понял, что с ним, и долго лечил его от модной болезни испанки (гриппа), эпидемия которой охватила тогда весь мир. Состояние Фреда непрерывно ухудшалось. В последней надежде родители пригласили к нему самого известного специалиста по испанке.

— Вы погубили юношу, — при матери сказал тот лечащему врачу. — Вы лечите его от испанки, а у него тиф. Вряд ли удастся его спасти.

Много недель Фред был между жизнью и смертью, но молодость взяла свое. Фред поправился, однако год учения пришлось пропустить. Отстав от своего курса, он еще не успел подружиться с новыми товарищами.

На первых двух курсах обучение шло по единой программе, а через полтора года учащиеся разделялись по специальности: физики или химики. Фредерик выбрал химию и уже получил рабочее место в химической лаборатории профессора Бемона. Это было счастье — попасть в лабораторию прекрасного педагога, известного химика, прославленного своим участием в работах Пьера и Марии Кюри, приведших к открытию радия. Только вчера Фреду выдали лабораторную посуду, материалы; сегодня он должен был приступить к занятиям. Но в последний день он передумал. Нет, все-таки он хочет быть не химиком, а физиком. Он любит мастерить приборы, ему так нравятся точные измерения. Еще можно переменить, выбрать физику.

Но как сказать об этом Бемону? Вот почему он не решался войти в лабораторию.

Бикар тоже переминался с ноги на ногу. Они искоса поглядели друг на друга.

— Ты зачем здесь?

— Видишь ли, я… я передумал. Я хочу записаться на физику… Но я не знаю…

— Как?! И ты?! Но ведь я тоже…

Вместе, даже держась за руки, оказалось не так страшно войти и неловко, сбивчиво заявить о своем решении. Профессор Бемон посмотрел на них сквозь очки.

— Ну что ж, — сказал он, — обычно решают сразу, и только вы двое передумали. Но я не стану вас удерживать. Сдайте все, что вам вчера дали, и идите. Перерешить еще не поздно. — И, провожая взглядом смущенных юношей, он добродушно пошутил: — Вы будете физиками особой крепости — дважды перебродившими.

Прозвище «дважды перебродивших» надолго закрепилось за Жолио и Бикаром, ставшими неразлучными друзьями. Вместе они перешли на отделение физики и вместе оказались в лаборатории Поля Ланжевена.

Когда Ланжевен своей быстрой, легкой походкой взбегал на кафедру и оглядывал аудиторию проницательным взглядом из-под нависших лохматых бровей, все затихали.

— Наука развивается настолько быстро, что все классические учебники очень скоро оказываются безнадежно устаревшими, — говорил Ланжевен. И яркими, смелыми штрихами он образно рисовал перед затаившими дыхание слушателями картины новых идей, ломки старых воззрений, победного наступления новой физики.

Через много лет, уже на закате дней, он не раз говорил, что его жизнь как ученого была особенно трудна тем, что за первые сорок лет XX века физика прошла через ряд кризисов и крушений. И он добавлял, смеясь, что это довольно-таки утомительно три раза в жизни приходить к необходимости полной смены всех основных представлений о времени, пространстве, механике и о структуре вещества и излучения.

Он никогда не отставал от стремительного взлета науки. Да и как мог он отстать, когда сам был творцом этого взлета, далеко опережая свое время знаменитыми работами по магнетизму, ионизации газов, ультразвуку, созданием теории относительности. Многие неясные, еще смутные понятия, проходя через его мозг, приобретали безукоризненную отчетливость и простоту. И он щедро делился вновь приобретенным богатством со своими слушателями. Его лекции были исканием и творчеством. Он не просто рассказывал. Нет, он учил слушателей ощущать трепетное дыхание жизни, искать, воспитывал в них то, что он называл «святым любопытством».

— На людей науки все в большей и большей мере возлагается обязанность следить за практическим применением открытых ими возможностей. Никакое чисто научное изыскание, каким бы абстрактным оно ни казалось, не остается без того, чтобы рано или поздно не найти своего применения. Задача творцов науки — добиться, чтобы достижения науки не использовались во вред человечеству, — учил Ланжевен.

Он был изумительным, гениально одаренным педагогом. С заслуженным правом он смог вспомнить позже, в последний год жизни: «Моими учениками в Коллеж де Франс и в Школе физики и химии была большая часть физиков, которыми теперь гордится французская наука». На его лекциях воспитывались поколения физиков Франции, а его научные работы и доклады на международных конгрессах привлекали к себе внимание всего мира.

Жолио и Бикар преклонялись перед авторитетом Ланжевена не только как педагога и ученого, но и как гражданина. Они знали, что еще в 1900 году Ланжевен присоединился к лучшим людям Франции, поднявшим голос протеста против «дела Дрейфуса». Капитан французской армии Дрейфус, еврей, был ложно обвинен в шпионаже. Чтобы прикрыть преступление, инициаторы суда представили дело Дрейфуса как защиту национальных интересов. Огромная грязная волна антисемитизма поднялась во Франции, и на борьбу с ней встали лучшие люди мира.

Писатель Эмиль Золя выступил со знаменитой статьей «Я обвиняю», Лев Толстой и Чехов, Анатоль Франс и Ромен Роллан, писатели, ученые, художники, педагоги боролись за оправдание Дрейфуса, защищая тем самым честь Франции. Поль Ланжевен открыто присоединился тогда к защитникам Дрейфуса, личная судьба которого стала отражением острой борьбы между демократией и реакцией.

Передовые ученые, сплотившиеся в связи с «делом Дрейфуса», продолжали борьбу, создав Лигу прав человека, которая признала своей задачей защиту человека от произвола власти, борьбу против угнетения. В числе основателей и председателей Лиги был Поль Ланжевен. «Вначале речь шла только об одном несправедливо осужденном человеке, — вспоминал он позже. — Но если глаза открылись однажды на случай несправедливости, закрыть их уже нельзя — взору открывалось все нагромождение социальных или международных несправедливостей»; «Я всегда считал моим долгом делить свои силы между служением Науке и служением Справедливости».

Таков был учитель Жолио, Поль Ланжевен, вступивший позже в коммунистическую партию и сказавший о себе в конце жизненного пути: «…На протяжении моей долгой жизни я знал великую радость: понимать, учить и действовать».

В те годы, когда Жолио и Бикар учились в Школе физики и химии и слушали лекции Ланжевена, его имя только что снова прогремело по всей Франции. У всех на устах было его открытое письмо в «Юманите», газету французских рабочих, во главе которой стояли Анатоль Франс и Марсель Кашен. Во время всеобщей забастовки на транспорте в 1920 году французское правительство обратилось к студентам с призывом «спасти отечество». Газеты уговаривали студентов технических учебных заведений заменить бастующих механиков, кочегаров на паровозах, шоферов автобусов. Студентам твердили о «патриотическом долге», о том, что «перед лицом войны должны быть забыты все распри». Студентов освобождали от занятий и прельщали их правом бесплатного проезда по железной дороге, да еще в первом классе, — и все это лишь для того, чтобы они стали штрейкбрехерами.

Профессор Ланжевен не мог остаться равнодушным. Его страстное письмо в «Юманите» о позоре штрейкбрехерства, о том, что учащаяся молодежь не имеет права идти против рабочих, а правительство не смеет побуждать ее к этому, бурно обсуждалось на студенческих сходках и митингах.

Еще не утихли отзвуки дела о студентах-штрейкбрехерах, как новая буря разразилась во Франции.

Началось не здесь, а далеко на Черном море, в России. Вести о Великой Октябрьской революции доходили во Францию как чудесная легенда. Там, в России, трудящиеся не хотели больше жить по-старому. Декретом о мире отметила свое рождение молодая Республика Советов. Мир всем, земля крестьянам, заводы рабочим.

Империалисты поставили своей целью задушить Советскую Россию. На Украине, на Дону, на Кавказе, на западе, на севере, на Дальнем Востоке — со всех сторон ее окружали кольцом войска интервентов. В этом преступлении участвовала и Франция. Более трехсот тысяч французских солдат и моряков были брошены в войну против России.

Но «французские рабочие понимали великое значение той героической борьбы, которую вели в России народные массы, и стремились прийти им на помощь», — писал об этом позже Морис Торез.

19 апреля 1919 года на мачтах французских кораблей «Жан Бар», «Франс» и «Верньо», стоявших на Севастопольском рейде, взвились красные флаги. Матросы отказались воевать против русских братьев. Вице-адмиралу французского флота, прибывшему на мятежные корабли, восставшие заявили:

«Мы никогда не пожалеем, что остановили эту преступную и незаконную войну. Мы были бы прокляты всем человечеством, если бы продолжали выполнять ваши приказы, убивать наших русских братьев».

Матросы требовали прекращения интервенции в России и немедленного возвращения во Францию.

В то время во Франции еще не существовало коммунистической партии, она организовалась позже, в декабре 1920 года. Но тем бывшим участникам черноморского восстания, которые вступили затем в коммунистическую партию, партийный стаж исчисляется с 19 апреля 1919 года, потому что французские моряки, восставшие на Черном море, были на деле первыми французскими коммунистами.

Правительство Франции с небывалой жестокостью расправилось с восставшими, объявив их изменниками родины. Военно-полевые суды бросили на каторгу двадцать восемь солдат и сто двух моряков. По всей Франции прокатилась волна митингов в защиту осужденных и солидарности с Советской Россией. Народ Франции встал на борьбу за свою честь, за прекращение интервенции.

Многотысячный митинг собрался в Париже в зале Ваграм. В президиуме были Анатоль Франс, Анри Барбюс, Ромен Роллан, а председательствовал на митинге профессор Поль Ланжевен.

— Кто из нас, — заявил он, — не отозвался с воодушевлением на начало русской революции, этого первого осуществления надежд на всеобщее освобождение, ради которого столько молодых людей добровольно и с воодушевлением шло на смерть?!

Он охарактеризовал моряков-черноморцев как «цвет нации». С гордостью и уважением говорил он о том, что, отказавшись участвовать в позорной интервенции против России, против первой социалистической революции, моряки спасли честь французского народа.

Репрессии и кампания клеветы обрушились на профессора Ланжевена в тот же день. Ему предложили подать в отставку. Его обвиняли в измене родине, объявили, что он «подкуплен большевиками». Ланжевена уговаривали, Ланжевена травили, Ланжевену грозили, над Ланжевеном издевались, но он не дрогнул. Оставаясь в Комитете защиты моряков, он в то же время включился в кампанию за установление дипломатических отношений с Советской Россией.

Это он бросил фразу, ставшую крылатой: «Европа не может быть Европой без России».

Студенты, слушатели Поля Ланжевена в Школе физики и химии, как и вся Франция, разделились на два лагеря. Одни соглашались с мнением правительства, считая, что никакими мотивами нельзя оправдать нарушение военной дисциплины. Другие, и в том числе Фредерик Жолио, страстно отстаивали правоту моряков и своего обожаемого учителя Ланжевена.

Так профессор Ланжевен ввел Фредерика Жолио не только в мир научных исканий, но и в мир борьбы за социальную справедливость.

Ученики благоговели перед Ланжевеном. Живой и горячий Фред робел и смущенно умолкал в его присутствии. Так как он по-прежнему был первым на курсе, ему часто приходилось обращаться к Ланжевену от имени курса.

Он признавался Бикару, что его охватывает страх, когда он входит в кабинет и видит устремленные на него ясные и добрые голубые глаза профессора.

Ни дружба с Анри Ланжевеном, сыном профессора, их однокурсником, ни ласковое внимание, которое оказывал учитель талантливому юноше, ни даже дружественное приглашение Ланжевена бывать у него — ничто не могло рассеять робости Фредерика.

Приближался день окончания Школы. Все были убеждены, что Фредерик останется работать у Ланжевена. Его блестящие способности, его золотые руки, его замечательные успехи в учении, явное поощрение Ланжевена — все было за это. Но Фредерик так и не решился заговорить с профессором о себе. Он считал себя недостаточно сильным, знал, что у него нет диплома о высшем образовании, не решался обращаться к Ланжевену. Он решил, что поедет на практическую работу и будет готовиться к экзаменам. А потом, когда-нибудь — это было уже мечтой, — потом, быть может, Эколь Нормаль[1] или Сорбонна… Может быть, когда-нибудь он все-таки станет ученым-исследователем.

Анри Жолио умер, и Фредерик жил теперь с матерью и сестрами в маленькой квартирке на пятом этаже. Он был все таким же горячим, живым и веселым. Мать по-прежнему приучала сына к аккуратности, а сын по-прежнему доставлял ей не только много радости, но и много хлопот. Вдвоем с неразлучным Бикаром, иногда вовлекая в свои проделки друзей, приятелей, сестер, они затевали проказы и шутки. Девушка, жившая в доме напротив, получала записки, отправленные в окно с помощью рогатки. Посетителям кафе, расположенного под окнами квартиры Жолио, доставались не любовные послания, а бумажные шарики, метко запущенные той же рогаткой в их стаканы с вином. Шалуны успевали скрыться, а хозяин кафе не мог заподозрить их — ведь было известно, что мосье Фредерик идет первым в Школе физики и химии и скоро закончит ее.

Окончив в 1923 году Школу, Фредерик Жолио был награжден за успехи в учении медалью имени Пьера Кюри, присуждаемой Объединением бывших учеников Школы. Так и не решившись ничего сказать Ланжевену, он простился с ним и уехал из Парижа.

Ланжевен внушал ученикам, что хороши и прочны лишь те знания, которые закреплены практикой. Поэтому Фредерик Жолио решил начать свой путь в качестве инженера-практиканта на сталелитейном заводе Арбеда в Эш Сюр-Эльзас в Люксембурге. Вероятно, к этому побудили его также и рассказы деда, потомственного сталевара.

Мать заботливо уложила чемодан, не забыв вложить записочки с перечнем вещей и с наставлениями: аккуратность сына по-прежнему оставалась под сомнением. Гордый сознанием своей самостоятельности, Фредерик прибыл весенним вечером в маленький люксембургский городок. Куда пойти? С чего начать? Мать предлагала ему остановиться у старого друга, но молодой инженер отказался: он сам найдет себе ночлег. Выйдя с вокзала, он пошел по главной улице городка. Контора завода уже закрыта, обратиться туда можно будет лишь завтра. Где же переночевать?

Глаза его остановились на броской и яркой вывеске: «Отель «Фредерик». Вот это удача! Даже отель назван в его честь. Он решительно пересек улицу, вошел в отель и, не замечая удивленных взглядов, потребовал комнату. Его тощий кошелек не позволил ему спуститься в общую гостиную. К тому же мать, конечно, обильно снабдила сына провизией на дорогу. Отдав должное ее стряпне, он тут же уснул.

Наутро, освеженный и праздничный, он явился в контору завода. Директор встретил его приветливо — воспитанники парижской Школы физики и химии пользовались на заводе отличной репутацией. Скромный, серьезный молодой человек произвел на директора прекрасное впечатление. К тому же он ведь кончил курс первым у самого Ланжевена.

— Где вы остановились? — спросил директор в конце разговора.

— В отеле «Фредерик», — ответил новый инженер.

Директор изумленно откинулся в кресле. Его брови вопросительно поднялись. Сдержанный смех послышался от стола секретарши, и, покраснев, она уткнулась в свои бумаги. Приветливый тон директора сменился недоумевающим, и он с сомнением покачал головой вслед растерянно откланявшемуся новичку.

Лишь через несколько дней Фредерик понял, что отель, привлекший его внимание, был известен в городе своей сомнительной репутацией, и это едва не погубило авторитета молодого инженера. Усмешки и поддразнивание долго преследовали Жолио: «А, это тот молодой инженер, что остановился в отеле «Фредерик».

Но скоро о Фредерике Жолио заговорили по-другому. Его глубокие знания, смелые решения, великолепное мастерство в обращении с приборами завоевали ему всеобщее уважение. Приветливый, остроумный, неизменно веселый юноша быстро сдружился с сослуживцами. Когда же оказалось, что молодой инженер — знаток музыки и пианист, рыболов и отменный футболист, его признали на заводе как своего.

Инженеры-практиканты жили вместе с рабочими. У них были те же часы работы, та же зарплата, те же жилища, одна столовая. Все было новым и поразительным для Жолио. Громадный завод, мерный ритм машин, тысячи людей за станками. Из лабораторий и студенческих аудиторий он сразу попал в гущу социальных проблем. Вначале он только слушал, потом слушал и спорил. Рабочие — бельгийцы, французы, немцы — обсуждали условия жизни и труда здесь и на других заводах, и Фредерик впервые столкнулся лицом к лицу с вопросами социального неравенства. Нельзя было не видеть, как разорена страна и ограблен народ недавно закончившейся войной, и нельзя было закрыть глаза на то, сколько прибылей принесла та же война предпринимателям завода Арбеда. Нельзя было не слышать рассказов рабочих, прибывших с других заводов. Невольно вспоминались слова Ланжевена: «Если глаза открылись однажды на случай несправедливости, закрыть их уже нельзя. Как можно спокойно жить в мире, где еще возможны бойни, подобные той, которая произошла в недавние годы?»

Фредерик прислушивался к разговорам и спорам рабочих, таких же потомственных металлистов, как его дед, отец, товарищи отца. То, что он слышал с детства дома, оживало и вставало перед ним по-новому. Всем сердцем понял он теперь то, о чем говорил его любимый учитель в своем письме в «Юманите» по поводу студентов-штрейкбрехеров: живя и трудясь вместе с рабочими, он не может отрываться от них, идти против них.

Много лет спустя, будучи уже всемирно прославленным ученым, он сказал об этом с трибуны стокгольмской сессии Всемирного комитета сторонников мира: «Ученые и инженеры не являются какой-то кучкой избранных, оторванных от реальной действительности. Они, как граждане великого лагеря трудящихся, должны вместе с ними бороться за то, чтобы наука целиком служила делу мира и благу человечества».

Его инженерная деятельность на заводе также была для него исключительно полезной. Он усовершенствовал несколько приборов, успешно проводил исследования теплотворной способности газов.

Фредерику довелось пробыть на заводе меньше года. Кончилась отсрочка, он был призван в армию и направлен в артиллерийскую школу в Пуатье.

Новичку, прибывшему в артиллерийскую школу в Пуатье, было от чего растеряться. Две тысячи новобранцев, все похожие друг на друга в мешковато сидящих мундирах, толклись на громадном дворе, в коридорах и канцеляриях.

— Куда вы хотите — в конную или в мотоартиллерию? — спросил канцелярист.

О лошадях у Фредерика было представление смутное. Наверное, с моторами договориться легче. Впрочем… Но долго раздумывать ему не дали:

— Мотоартиллерия. Бригада седьмая. Инструктор в комнате три, на втором этаже. Следующий!

Вконец растерянный Фредерик отправился искать инструктора.

— Фред! И ты здесь?! — услышал он радостный возглас.

— Пьер! Ты?!

Счастливый случай снова свел вместе «дважды перебродивших». Бикар уже успел немного осмотреться.

— Смотри, — показывал он, — вот мой инструктор. А ты в какой бригаде? Тоже в этой? Но я уже подал заявление, хочу к другому инструктору. Мой — грубиян.

— Да что ты, Пьер! У того инструктора такое злое лицо, у нашего вид гораздо приятнее.

Случай опять помог. Просьба Бикара о переводе затерялась в канцелярии, и он остался в той бригаде, куда в порядке алфавита попал вместе с Жолио. Кстати, Жолио оказался лучшим психологом: суровый на вид инструктор стал хорошим другом и старшим товарищем Пьера и Фредерика…

Двадцать пять молодых артиллеристов жили в одной комнате. Койки Бикара и Жолио стояли вплотную рядом. Бикар был старшим по комнате, и Жолио каждое утро злился на него: в порыве усердия Пьер поднимал всех за четверть часа до общего сигнала.

Занятия в классах, стрельбы, маршировка — и так каждый день. На спорт оставалось немного времени, хотя Пьер и Фредерик все-таки успевали схватиться друг с другом в вольной борьбе или в джиу-джитсу. Утомленные, они засыпали здоровым, молодым сном. И все же часто вечерами, лежа на своих койках, они долго беседовали шепотом. Вопросы общественные и научные, жизнь и книги — все было темой их ночных бесед. Их общая мечта становилась все отчетливее: учиться, трудиться в лаборатории, стать физиками-исследователями. Но как? С чего начать?

За ними только годы учения и небольшой стаж практики. Что ждет их впереди? У обоих семьи бедны и нет средств на дальнейшее учение. Они оба не могут позволить себе роскошь работать без оплаты, а кто возьмет их на оплачиваемые места? Да и слишком редки такие места. Учиться в Эколь Нормаль или в Сорбонне они не могут: нет денег.

Действовать начал Бикар. Когда кончалось ученье в артиллерийской школе и новоиспеченные сублейтенанты должны были снова разлучиться, отправившись к назначенным местам службы, Бикар обратился с письмом к профессору Ланжевену: «Наша служба в армии скоро кончится. Мы с Жолио хотим работать в лаборатории. Физика привлекает нас. Помогите нам советом».

Ланжевен указал друзьям путь. В Париже существовал «фонд Кюри», основанный благодаря неистощимой энергии Марии Кюри. Фонд составлялся из пожертвований меценатов. Гордые сознанием своей добродетели, миллионеры жертвовали большие суммы на поддержку исследований радиоактивности, в то время как французское правительство скаредно жалело каждый лишний франк на науку. «Фонд Кюри» мог предоставлять стипендии молодым ученым для стажировки в научных лабораториях.

— Но это же не для нас, — возражал Фредерик, когда Пьер рассказывал ему об этом.

Однако рекомендации профессора Ланжевена оказалось достаточно. «Фонд Кюри» предоставил Фредерику Жолио и Пьеру Бикару стипендии по пятьсот сорок франков в месяц на три года.

Оставшись работать на заводе, каждый из них мог бы зарабатывать в три-четыре раза больше.

Эта скромная сумма давала им возможность стажировать в исследовательской лаборатории при условии, однако, что они сами найдут себе место. Бикар демобилизовался немного раньше, а Жолио еще не снял голубого мундира офицера-артиллериста, но был уже освобожден от строевой службы. Друзья отправились вместе к профессору Ланжевену в его дом на бульваре Пор-Рояль. Они долго стояли перед дверью, не решаясь позвонить. Как будто не было ни завода, ни армии, как будто не было званий инженера и офицера. Они чувствовали себя опять робкими мальчиками.

Профессор Ланжевен приветливо встретил своих прежних учеников.

— Достаточно ли ясно представляете вы себе путь, на который хотите вступить? — спросил он. — Ученые во Франции — это замкнутая каста. У вас нет дипломов. Чтобы преуспеть, надо окончить Сорбонну или же по крайней мере сделать сенсационное открытие. Прежде всего вы должны подумать о сдаче экзаменов на степени бакалавра и лиценциата. И вы должны понять, что науке нужно отдать все. От вас потребуется вся ваша жизнь. — Он пристально поглядел на взволнованных юношей, прочел в их глазах радостную готовность и закончил: — Вы можете приступить к работе хоть завтра. Вас, Пьер, я беру к себе в лабораторию. А вы, Фредерик, обратитесь в Институт радия. Там освобождается место препаратора. Я говорил о вас с мадам Кюри.

На следующий день молодой артиллерийский офицер вошел в подъезд Института радия в Париже. Он просил разрешения поговорить с мадам Кюри, передать ей письмо профессора Ланжевена.

Так вот она, та, чье лицо смотрело на него с пожелтевшей фотографии на стене его детской «лаборатории». Перед ним бледная пожилая женщина с усталым лицом. Она одета во все черное. Длинные черные перчатки на ее тонких руках прикрывают неизлечимые язвы от постоянного обращения с радиоактивными веществами. Она говорит тихим, спокойным голосом, и от волнения Фредерик даже плохо понимает ее слова.

— Вы можете приступить к работе в нашей лаборатории немедленно. По просьбе профессора Ланжевена вам оставлено место препаратора.

«В этот момент, — вспоминал впоследствии Фредерик Жолио, — определилось мое будущее…»

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |