"Четверо из России" - читать интересную книгу автора (Клепов Василий Степанович)

ПОХОРОНЫ ГРУНИ

Пожар на гумне и отравление стада не могли пройти даром. Надо было опасаться серьезных последствий.

И верно, следующее утро началось с того, что пожилой полицейский вывел во двор Владека Копецкого со скрученными руками. При обыске у поляка нашли записку Груни, которую немедленно схватил управляющий. Сейчас он горбился посреди двора и с дьявольской улыбкой смотрел на поляка.

– У, изверг! Мразь! – злобно бросил в сторону Камелькранца Копецкий и, обернувшись к товарищам, громко крикнул: – Прощайте, братья!

Больше никто пока не пострадал. Лиза объяснила потом причину «миролюбия» Фогелей. Баронесса боялась, что огласка всей истории выставит ее перед знакомыми в невыгодном свете и сделает посмешищем, а Камелькранц больше всего опасался за судьбу хозяйства. Ведь гестапо могло взять батраков, а он в самый горячий момент страды остался бы без рабочих рук.

|

Никогда не забуду, как наша Птичка появилась во дворе после злосчастного обеда в честь победы германских войск. Мрачная, с красными пятнами на щеках, она вошла в коровник, где лежали вздувшиеся трупы коров, постучала по тугим бокам концом огромной лакированной туфли и спросила:

– Почему она отравила их, погань проклятая?

– Н-не знаю, – пробурчал горбун.

– Как это вы не знаете, господин управляющий? – вмешалась Юлия, которая была тут же, в коровнике. – Груня обо всем написала.

– Написала? – вскипела Птичка. – Ничего не понимаю. Где записка? Почему ты скрываешь от меня, что есть записка?

– Я ничего не скрываю, Марта, – юлил горбун. – Только не знаю, куда девалась она.

– Дай записку! – подняла на управляющего неживые глазки баронесса.

Камелькранц искал дрожащими руками по всем карманам и приговаривал:

– Ей-богу, не знаю, Марта. Наверно, потерял.

– Тебе говорят, дай записку! – шептала баронесса, бледнея и облизывая тонкие губы.

Наконец управляющий отыскал записку и подал сестре. Баронесса взглянула на нее и, поморщившись, подала мне:

– Переведи!

Я перевел, делая особое ударение каждый раз на имени Камелькранца. Баронесса бросила из-под прищуренных век обжигающий взгляд на горбуна:

– Идем, Фриц, в комнату!

Они ушли, а через полчаса мы слышали, как Птичка плакала и сквозь слезы кричала:

– Вон! Тебе не стыдно? Ты разоришь меня!

Камелькранц, красный и растерянный, выскочил из замка и, не попадая руками в карманы, крикнул:

– Отто!

Я усмехнулся. Неужели Верблюжий Венок не помнит, что Отто глухонемой?

Отто, не слышал, продолжал подметать двор. Управляющий, подрагивая горбом, дернул работника за рукав, грубо начал орать:

– Ты что тут прохлаждаешься? А коров кто обдирать будет?

Отто с напряжением глядел на губы хозяина, потом, мыча, сердито ткнул рукой в сторону покойницы, лежавшей под простыней у нашего амбара.

– Пошел к черту! – орал горбун. – Надо обдирать коров!

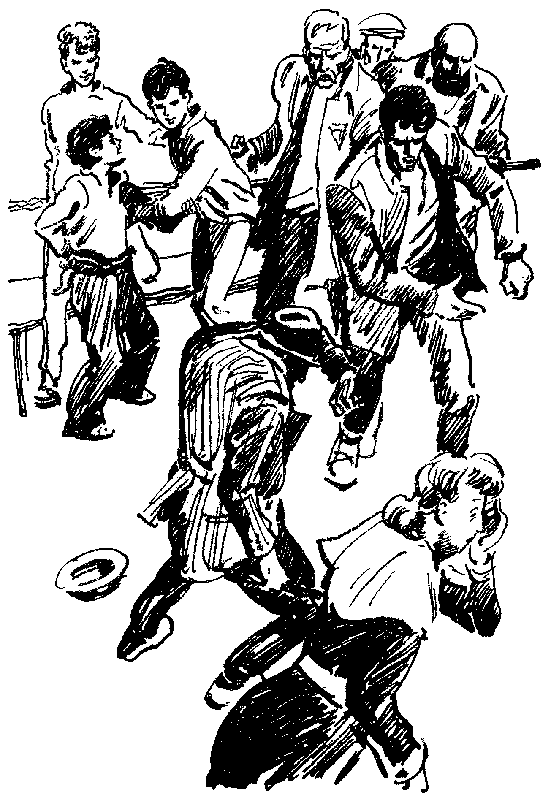

Нас не погнали в это утро в поле. Пленные сидели около своего барака и разговаривали о чем-то, все время кивая на покойницу. В дальнем углу Юзеф с Сигизмундом сколачивали гроб. Наконец они уложили в гроб тело Груни, вышли на середину двора, и Сигизмунд громко провозгласил:

– Панове! Отдамы остатне пошаны нашей Груни![50]

Поляки стали подходить прощаться. Гроб подняли и на руках понесли со двора. Нас сопровождал Отто.

Когда все вышли, я оглянулся. В воротах, мрачно ощерившись, стоял Камелькранц в кожаном фартуке и с большим окровавленным ножом.

Путь от замка до кладбища, уже известного читателю, мы проделали в два раза медленнее. Опустили гроб в землю. Засыпали землей могилу. Один из поляков стал устанавливать в изголовье огромный крест.

– Вы – что? – вскрикнул Левка. – Надо поставить звезду!

Заремба мрачно усмехнулся:

– Гитлеровцы выбросят твою звезду в первый же день!

– А мы снова поставим, – не унимался Левка.

– А они опять выбросят…

– А мы снова поставим!

– Правильно, Левка, ты – молодец! Пусть даже смерть наша не дает им покоя. Мы и из могилы должны грозить фашистским захватчикам!

Пилы у нас не было, но Димка отыскал где-то кусок липы и, орудуя топором и ножом, ловко выстрогал из нее пятиконечную звезду. У кого-то в кармане нашелся гвоздь, и Димка прибил звездочку на крест.

Поляки разбрелись по кладбищу. Я шел за Сигизмундом. Он ходил от креста к кресту и кратко объяснял мне, почему умер тот или другой поляк. Я узнал, что ни один пленный не умер собственной смертью. Под крестами лежали расстрелянные гестаповскими палачами, самоубийцы, не выдержавшие неволи у Фогелей, насмерть засеченные плетью баронессы или Камелькранца…

– Вот один Веслав только и умер собственной смертью – остановился Сигизмунд перед заросшей могилой. – У него была какая-то странная болезнь, которая мучила его месяца три. У Веслава отнялись ноги. На вид здоровый, а ходить нисколько не мог. Ну и отправили бы его домой. Какой толк держать в неволе? Так нет, мучился человек, пока не умер!

– Це ты мувишь, Сигизмунд? – подошел к нам Заремба. – Веслав не сам умер, его задушил Камелькранц.

Сигизмунд возмущенно замахал руками.

– Не веришь? Спроси Отто…

Заремба подвел к нам глухонемого и, показывая на могилу, отчетливо, по слогам спросил:

– Скажи, почему умер Веслав?

Вглядевшись в губы Зарембы, Отто с мычанием охватил руками свою шею.

– Кто его? – повторил Заремба.

И Отто, сгорбившись, ловко начал подражать походке управляющего.

Сигизмунд побледнел. Он повернулся к часовне, снял шапку:

– О, матка боска! Прости меня грешного. Ведь я же написал жене Веслава, что он тихо скончался. А он… Двадцать три наших пана лежат под этими крестами. Хорошие были люди. Теперь к ним прибавилась одна русская. Да и все мы скоро будем там…

– Что вы, дядя Зигмунд! – вскричал Левка. – Мы вначале уложим сюда фогелей и камелькранцев…

– Нет, мальчик, русских разбили. Нам уже никогда не выбраться из-под Гитлера.

Я укоризненно посмотрел в грустные глаза поляка:

– Но это все брехня, дядя Зигмунд! Немцы уже «брали» Москву…

– А ты все не веришь? – повернулся ко мне Заремба. – Не верь, малыш, не верь! Может, ты и прав окажешься.

Солнце уже вышло из-за кромки дальнего леса и быстро поднималось над землей. По всему небу медленно двигались белые облака навстречу солнечному свету и таяли, расплывались. Я приметил среди них небольшую темную тучку. Она смело неслась, гоня впереди себя черную тень.

«Закроет или не закроет?» – думал я, глядя на то, как тучка неуклонно приближается к солнцу.

Облако побледнело, стало уменьшаться и вот уже совсем растворилось в ослепительной голубизне.

– Ничего не вышло, – прошептал торжественно Левка, и я понял, что он думает о том же.

– Посмотреть бы теперь на Марыйку, на детей… Что-то стало с ними? – вздохнул Сигизмунд.

Нам уже незачем было объясняться с поляками на языке врага. Мы вскоре поняли, что наш язык очень сходен с польским. В нем много общих слов, только произносят их как-то не так. Мы говорим, например, «поляк», они – «пóляк». Мы говорим «дождь», они скажут «дэщь». В общем, мы почти все понимали, о чем – «мувят»[51] наши товарищи по несчастью. Поэтому я спросил:

– А cконд, вуйко Зигмунд, есц?[52]

В серых, повлажневших глазах Сигизмунда я прочитал такую тоску, от которой захотелось плакать:

– Был когда-то такой городок – Ленчица. Недалеко от Варшавы. Я там на заводе работал. Слесарем. Теперь, говорят, Ленчицы уже нет. Всю гитлеровцы сожгли.

– А вы, дядя Юзеф? – посмотрел я на могучие волосатые руки Зарембы.

– Я когда-то забойщиком был. В Катовицах. Уголь рубал. А в тридцать девятом началась война. Пришлось идти защищаться от гитлеровцев. Мы дрались с ними в окружении под Сандомиром, потом под Варшавой – и ничего сделать не могли. Все наши Рыдзы и Беки разбежались кто куда – вот в чем беда! Так я и попал в плен к гитлеровцам. Раненым… Очнулся уже в плену. Многих они тут же на месте прикончили, а я понравился им, что ли, меня отправили в концлагерь. Просидел два года, облысел, все зубы повыкрошились, а потом меня купила эта Фогель…

– Да, – вяло тянул Сигизмунд, – так и подохнем унтерменшами.

Заремба молча выщипывал бахрому на рукавах гимнастерки.

– У тебя есть нож? – спросил меня Юзеф.

Я подал свой перочинный нож. Подрезая на рукавах бахрому, поляк искоса взглянул на меня:

– Не боишься? Нож-то ведь холодное оружие…

– Что вы? Какое оружие – перочинный нож? Юзеф напнулся к самому моему уху:

– Против врага все может стать оружием. Даже простой гвоздь. Вот! – и вынул из-за пазухи огромный гвоздь, один конец которого был заточен, как штык.

Я посмотрел на кулачище Юзефа, из которого торчал страшный гвоздь, и содрогнулся. Да, нелегко придется тому, кто попадет под эту руку!

Мы оглянулись. Отто мычал и показывал руками, что нам пора идти.

По дороге с кладбища я шел рядом с Сигизмундом:

– Послушайте, дядя Зигмунд, неужели вы намерены вечно работать на Фогелей?

– А что нам остается делать? – возразил Сигизмунд.

– Бежать!

Поляк внимательно посмотрел на меня и печально улыбнулся:

– Куда? Наша родина растоптана Гитлером…

– К нам! – горячо воскликнул я. – У нас вы найдете и работу, и хлеб, и свободу. А если захотите сражаться за свою родину, то – и польскую дивизию имени Костюшко.

– Слышал об этом, но…

Сигизмунд замялся.

– Вы можете сказать мне все, дядя Зигмунд! Как взрослому.

– Я не хотел вас разочаровывать. Мы сегодня всю ночь говорили об этом сообщении по радио и решили, что Красная Армия разбита. Все кончено!

Я спорил, так как был убежден, что советские войска все равно побьют немцев. Припомнил даже слова Суворова о том, что русские прусских всегда бивали.

А Сигизмунд твердил одно:

– Но пока они вас бьют…

– Своими боками! Вы разве не видите, что у них уже и картошку копать некому?

– Да, – улыбаясь, возражал Мне Сигизмунд. – Немецкую картошку копают теперь поляки, чехи и русские.

Меня в конце концов взбесило неверие поляка в нашу силу:

– Мне очень жаль, дядя Зигмунд, что я завел с вами этот разговор. Но, надеюсь, вы меня не предадите?

Поляк даже изменился в лице:

– Василь!..

– Не обижайтесь… Маловеры часто становятся предателями.

Не знаю, чем кончился бы наш разговор, но поляки зашептались, стали оглядываться. Я тоже посмотрел назад и увидел, что нас догоняет Франц Сташинский. Его лицо было изукрашено синяками и кровоподтеками, он угрюмо приветствовал всех по-польски:

– День добрый, панове!

– День добрый, пан! – мрачно ответило несколько голосов.

Видя, что поляки молчат, Сташинский принялся расписывать побои и пытки, которым его подвергали в гестапо. Но никто не смотрел на него.

Мы были уже у ворот замка. Камедькранц провожал какого-то немца с тушей ободранной коровы. Сташинский быстро подскочил к Верблюжьему Венку, угодливо склонился:

– Добрый день, герр Камелькранц!

Управляющий глянул на него и, ухмыльнувшись, протянул:

– Крепко тебя отделали!

Когда мы вошли во двор, меня подтолкнул Сигизмунд:

– Говорил кое с кем из своих… Если задумаете бежать, мы вам поможем.

Я радостно проговорил:

– Спасибо, дядя Зигмунд!

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |