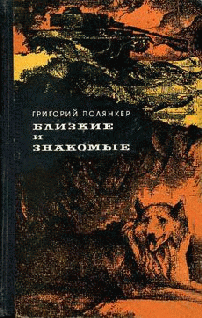

"Белая ворона" - читать интересную книгу автора (Полянкер Григорий Исаакович)

|

Григорий Исаакович Полянкер Белая ворона

1

Так помаленьку и потихоньку минула целая неделя с той поры, как судьба забросила нас сюда, к Черному морю, и мы недурно устроились в просторном корпусе шумного дома отдыха, который навис белоснежной, сверкающей громадой над высоким обрывистым берегом, раскинулся с таким видом, словно собирается ринуться в сизые, бурные волны.

За это короткое время все стало для нас привычным, близким и обыденным, будто мы уже прожили здесь целую вечность.

Пестрая ватага отдыхающих, собравшаяся со всех концов необъятной нашей страны, уже успела перезнакомиться, сдружиться друг с другом.

И в самом деле, где еще можно так быстро познакомиться и подружиться, как не здесь, у этого изумительного моря, на его чудесных золотистых пляжах, где целыми днями люди греются под божественными лучами солнца, барахтаются в изумрудных волнах, захлебываясь. от удовольствия?

Короче говоря, за эти считанные дни каждый узнал друг друга: откуда приехал, чем занимается, где работает и чем живет.

Постепенно уже стали оформляться маленькие и более крупные компании, и скоро все уже' знали повадки, слабости и сильные стороны каждого в отдельности.

Мы уже, например, знали, кто возьмет на плечо удочку и чуть свет отправится ловить бычков, камбалу, а если повезет – и скумбрию, кто из пожилых, лысеющих и серьезных отдыхающих мужчин подхватит под мышку шахматы и отправится в тенистые уголки парка играть до одурения, решать сложнейшие шахматные задачи; кто из ребят или девушек влюбится по уши и надолго утратит сон и аппетит, кто будет расхаживать, перебирая косточки поварам и начальству дома отдыха, неустанно ворча на все лады: то борщ недосолили, то чай недостаточно горяч.

Секретов здесь ни от кого не было, загадок – тем более. Все ясно, как божий день. Как на ладони…

Главной хозяйкой нового корпуса была тетя Зося, полная, черноглазая одесситка почтенного возраста, явно старающаяся молодиться: она часто меняла парики, то и дело подмазывала полные мясистые губы и считала, что краше женщины нет во всей Одессе.

Она-то и командовала несколькими уборщицами, поносила их на все лады, а также присвоила себе право на свое собственное усмотрение понукать и всеми отдыхающими, делать замечания, выносить выговоры без всяких на то причин.

Она, тетя Зося, знала о всех тяжелых сердцах и, как хозяйка корпуса, вмешивалась во все дела, не имеющие к ней никакого отношения, и давала волю своему острому, как меч, языку в то время, как ей больше было бы к лицу быть глухой и немой ко всему.

Но, что поделаешь, такая слабость была у нашей тети Зоси, поди договорись с ней!

Она таки была немилосердна в особенности к отдыхающим женского пола и, главным образом, в первые дни приезда, когда никто еще не знал в точности, кто она и какими правами пользуется, какие обязанности ей отведены на административной лестнице.

Пользуясь этим, она никому спуску не давала, сидела что называется всем в печенках, ругалась, почему, мол, не выполняют правила и не придерживаются точного режима и расписания дня. Словом – тут не сядь, там не стань, здесь не ляг.

Ее все раздражало: почему люди приходят в палату на пять минут позже отбоя, когда она должна запереть все двери? Почему некоторые ухитряются перелезать через окно? По какому такому праву влюбленные парочки задерживаются на тенистых аллеях, под платанами, а не стоят, как другие, под фонарем, на площадке, где все как на ладони?

Почему читают после отбоя и не гасят свет? Зачем моются под краном, зря расходуя воду, когда можно целый день купаться в море?

Тетю Зосю все это задевало и возмущало больше, чем всех начальников дома отдыха вместе взятых. Что за безобразие, – не могла она успокоиться, – профсоюзы тратят такие деньги, – чтобы содержать этот дом, чтобы члены профсоюза хорошо отдыхали, набирали в весе, а эти бездельники бегают как угорелые по площадке, гоняют футбол, волейбол и еще черт знает что делают, влюбляются, ревнуют, флиртуют, теряют в живом весе, целые дни только и делают, что смеются, хихикают, шутят, дурака валяют, прыгают, танцуют, как козы.

Была бы она, тетя Зося, директрисой этого дома, она бы им спуску не дала. Она бы поставила у каждых дверей человека с фотоаппаратом, который снимал бы всех в разных позах, она бы на всех отдыхающих писала характеристики и отправляла их по месту службы, пусть там учтут кое-что.

Вот, пожалуй, тогда пришли бы настоящая дисциплина, порядок, и – каждый знал бы свое место и поведение в обществе.

В самом деле, если ты получил путевку на заслуженный отдых, то обязан отдыхать с пользой, а не валять дурака.

Такой план тетя Зося давным-давно вынашивала в своей голове и этот план как-то изложила перед администрацией на совещании, но там ее подняли на смех, да так, что она вынуждена была отказаться от своей затеи.

Теперь тетя Зося сама, по своей воле, насколько возможно, старается проследить за тем, чтоб отдыхающие поменьше стремились в укромные уголки, поменьше смеялись, вовремя ложились спать, экономили свет, воду и вообще чтобы отдыхали, поправлялись. Это ведь дом отдыха, а не дом развлечений.

Она вела бескомпромиссную неравную борьбу с теми, кто ее совсем не слушал; как назло, кроме ехидных улыбок да острых шуток, вся эта ее деятельность у них ничего не вызывала.

Правда, ее укоры и замечания отдыхающие выслушивали внимательно, даже сочувственно, качали головой. Но у ребят дырявые уши, и они сразу же забывали обо всем, что им тетя Зося говорила.

Вот приближается вечер, и яркий полумесяц показывается где-то далеко над морскими просторами и тут уж ни живой души не встретишь в корпусе, всех как ветром сдувает!

Все расползаются по морскому берегу, по зеленому парку, и попробуй-ка в такие вечера загнать людей в палаты, чтоб они легли вовремя спать.

И тетя Зося нервничает, уже не запирает на все засовы двери, как бывало в первые дни. Она сидит в своем мягком кресле и вспоминает, что в свое время, когда она была молода, ее тоже не могли рано загнать в палату… И вела она себя тогда не лучше и не хуже, нежели теперешние отдыхающие. Но это было давно…

И вот, когда она твердо пришла к такой мысли, к этому выводу, она вдруг почувствовала, что и ей самой, и всем остальным становится легче на душе, и на нее начинают смотреть совсем другими глазами.

Постепенно она тоже стала подшучивать со всеми, смеяться и зубоскалить, сбрасывать с себя мрачное настроение и не есть себя поедом, не гоняться по аллеям, по морскому берегу, покрикивая и пристыживая молодых людей, которые уединялись под тихими платанами и тополями. Перестала надоедать, что, мол, время позднее, близится дело К отбою и надо поскорее бежать в палаты, и если те задержатся – пусть, мол, пеняют на себя…

Она уже не угрожала, что будет писать рапорт дирекции и письма на производство или в учреждение, где проштрафившийся трудится.

Тетя Зося прекратила эту самодеятельность и почувствовала себя лучше.

Собственно, что она могла иметь к этим загорелым и жизнерадостным молодым людям, женщинам и мужчинам, которые съехались сюда со всех концов страны на отдых и потрясали этот изумительный приморский уголок, пышный и неповторимый пальмовый парк своим юношеским задором, смехом, остроумными шутками, задушевными песнями, своими вихлястыми танцами и незатихающим гомоном?

После тяжелого годового труда люди ведь заслужили достойный отдых и покой, радость и веселье. И постепенно тетя Зося почувствовала, что вместе с этой жизнерадостной, веселой публикой она также как бы молодеет, постепенно втягивается в новый ритм жизни.

Вскоре тетю Зосю уже трудно было узнать – словно подменили человека!

Правда, она никак не могла примириться с третьей палатой, привыкнуть к ней. Она ее просто не уважала, не могла вынести и обижалась не на шутку.

Это были, как утверждала тетя Зося, «три грации не первой молодости». Три балерины оперного театра. Не то чтоб какие-нибудь выдающиеся народные или заслуженные, а просто из тех, которые не хватают звезд с неба!

По поведению этих дам, по их убогому гонору и заносчивости, презрению к окружающим, некоторые могли подумать, что на них, на этой троице, держится весь театральный мир! Но очень скоро выяснилось, что ни одна из них не похожа на Майю Плисецкую, не говоря уже об Айседоре Дункан – это были вполне заурядные танцовщицы, которые с таким же успехом могли бы продавать на Привозе помидоры, работать кондукторшами в трамвае или быть билетершами в кино. Искусство от этого ничего не потеряло бы. Опера – тоже.

Они принадлежали, как уже было выше сказано, не к выдающимся танцовщицам, а были рядовыми кордебалета, их выпускали в массовках, и то довольно редко, дабы не портили общий ансамбль.

Это тетя Зося сразу, как только увидела их, отлично поняла и вскоре в этом убедилась.

Они и не помышляли когда-либо получить значительные роли в театре, не говоря уже о сольных выступлениях. А тут ходили, как богини. Не подступись. Знай наших!

«Да, странные создания, – думала про себя тетя Зося, – таких я еще не встречала. День и ночь сидят перед зеркалом, красятся да мажутся. Солнца и ветра боятся пуще смерти, торчат все время в палате, ссорятся, грызутся, как черти, наскакивая друг на друга, как петухи». Чем были вызваны их ссоры – тетя Зося никак не могла выяснить.

Ну, а если уж тетя Зося, от которой не только в доме отдыха, но во всей Одессе, не было никаких тайн, не смогла ничего добиться, то вы сами должны понять, какое у нее было настроение.

И все же несмотря на грызню и вечные ссоры все три балерины из кордебалета держались вместе – монолит. К тому же подальше от остальных отдыхающих: никто им не чета!

В самом деле, кто мог бы здесь им быть под стать?

Самая старшая из этого треугольника была Михалина, или, как она хотела, чтобы ее величали, Мириадна Степановна – Мириадна Шпак-Ковалик. Длинная, костлявая женщина, вся она состояла из химикалий, начиная от бровей и кончая ногтями на ногах. Она была обременена годами, хотя принимала все меры, известные в парикмахерском и косметическом искусстве, чтобы выглядеть помоложе, что, естественно, вызывало смех и колкости, особенно среди коллектива театра.

Она была предельно зла и зло это затаила на всю труппу, на всех соседей и работников домоуправления и на весь белый свет вообще. Она была уверена, что все и вся восстало против нее, ее недооценивают, и только из-за всяких сплетен, подкопов и интриг ей никогда не дают приличных ролей.

Точно такого же мнения придерживалась ее подружка Дебора Цирульник. Не в том смысле, конечно, что не оценили способностей Мириадны Степановны, а в недооценке таланта самой Деборы. К тому же ее недавно перевели из кордебалета в хор. А перевели ее в хор по той причине, что она заметно пополнела, стала кубышкой и танцевать ей было уже трудновато: задыхалась, бедняга.

Нельзя сказать, чтоб она обладала очаровательным голосом, что в хоре очень нуждались в ней, что хормейстер от нее был в восторге. Наоборот. Голос у нее был скрипучий, хрипловатый, но что поделаешь, столько лет в театре мучаются с ней, придется, значит, домучиться до того дня, когда ее выпроводят на заслуженный отдых. Иначе от нее не избавиться.

На том настоял местком. А местком, как известно, обязан защищать интересы членов своего профсоюза. Попробуй ее уволить, она всю администрацию по судам затаскает, сами рады не будут. До инфаркта всех доведет. Что вы, разве никогда дела с ней не имели?

Третья из этой троицы была Ната Церетели, по природе чернявая, но почему-то выкрашенная в соломенный цвет, маленькая, очень подвижная, с черными, бегающими и неспокойными глазами, смолистыми бровями, которые сводили с ума или сводили с правильного пути мужчин всевозможного возраста, тоже в летах.

Ей, Нате, также не суждено было стать подлинной балериной, не хватило искорки божьей; большим успехом она пользовалась у мужчин.

Но это уж, как говорится, от бога.

Всех их свела под одну крышу судьба, и здесь они отдыхали от трудов праведных.

В доме отдыха Ната Церетели ничем не отличалась от подружек, вела себя столь же гордо, заносчиво, только внимательно присматривалась к окружению, хотя мало с кем знакомилась, не ввязывалась в случайные разговоры, проходила мимо, не обращая никакого внимания на взгляды прохожих, считая всех ниже себя. Короче говоря, следовала примеру подружек. Как-никак, они не обыкновенные смертные, а балерины, и люди не их круга не интересовали балерин.

Нельзя, однако, сказать, что ими никто не интересовался, что они не привлекали внимания оравы оживленных, веселых и жизнерадостных отдыхающих. Наоборот.

То, что все трое значились танцовщицами, да еще не где-нибудь, а в опере, уже заставляло обычную публику смотреть на них с интересом и немного с удивлением. Но так как со стороны этой троицы не видно было взаимности, – от них исходили холодок, безразличие и равнодушие к окружающим, – решили их всем обществом игнорировать, чтобы не зазнавались.

И, словно сговорившись, отдыхающие решили проходить мимо, не обращая на них внимания: пусть не дуются, словно индюшки! Таких красавиц и таких великих балерин уже видели, хотя никто из отдыхающих не имел прямого отношения к искусству.

И так помаленьку в корпусе образовалось два лагеря – троица и окружающие – отдыхающие, которые заполняли все уголки чудесного парка и пляжа задорными песнями, смехом, остротами, шутками, танцами и весельем, чем Одесса издавна необыкновенно славилась.

Жизнь в доме отдыха, наконец, вошла в свою колею, и казалось, что так продлится весь месяц.

Но нет! Не спешите! Погодите немного, и вы узнаете, как обернулись дела дальше.

Прошла еще одна неделя. И в один из солнечных дней прибыл старый сухощавый человек в старомодной соломенной шляпе, в потертом черном пиджаке, строго застегнутом на все пуговицы. Несмотря на страшную жару, был при жилете и черной «бабочке», в руках держал огромный черный зонтик.

Удлиненное морщинистое лицо, острый нос и черные очки придавали вновь прибывшему загадочный суровый вид, а тонкие бескровные губы и седые усики подчеркивали эту суровость, хоть, возможно, в жизни он таким и не был. В руках он крепко держал старинный потрепанный саквояж, и все это делало его похожим не то на уездного фельдшера, не то на коммивояжера.

В Одессе и таких можно встретить. Маленького озабоченного человека балерины проводили удивленными взорами, тихонько хихикали. Никто из отдыхающих не представлял себе, что с приходом этого старичка в доме поднимется целый переполох.

И, как ни странно, его поместили в третьем новом корпусе над черноморским обрывом.

Не будем греха таить, что среди оживленной, шумной, жизнерадостной толпы, среди всех обитателей нового корпуса этот старомодный старичок выглядел как бы белой вороной.

И постоянно недовольная чем-то, сердитая и ворчливая балерина Шпак-Ковалик тут же прозвала новоприбывшего белой вороной. Дебора Цирульник поддержала ее. Ната Церетели – тоже. Ей не положено было отставать от своих подруг.

И некоторые, глядя на старичка, не без ехидства усмехались:

– В самом деле белая ворона…

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |