"Джек Лондон" - читать интересную книгу автора (Стоун Ирвинг)

X

|

Четыре дня Джек пролежал в постели на закрытой веранде, выходящей в тропический сад. Его разом одолели все болезни, какие он только испытал, начиная с дней Дороги и Клондайка и кончая Кореей и Соломоновыми островами. Уверенный, что поджог совершил кто-то из тех, кого он приютил и пригрел, Джек боролся с чувством жгучего отвращения. Не только опустошительное разорение Дома Волка сокрушило его; он был подавлен тем, что теряет любовь и доверие к людям, и это угнетало его ежечасно. У него. внезапно открылись глаза на многое, чего он прежде не замечал или, заметив, не удостаивал вниманием. Пожар Дома Волка представлялся ему символическим: точно так же погибнет все, что он пытался сделать для социализма и литературы. Он заметно постарел за эти дни.

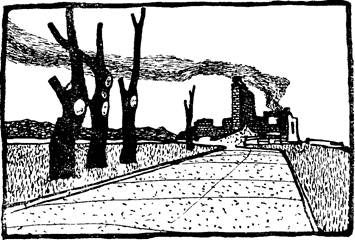

Едва поднявшись с постели, он первым делом поехал на Уошо Бане полевой тропой к Дому Волка и долго, пристально, тоскливо глядел на величественный остов из красного камня, простирающий свои обнаженные башни к синему небу Сономы. Отныне остатки пожарища стали называться «Руины». Джек мог бы объявить себя банкротом, но вместо этого заплатил подрядчикам сполна. Семьдесят тысяч чистого убытка; время и силы, отданные рассказам о Смоке Беллью, тоже потрачены даром. Все это снова наводило его на мысль о том, не кроется ли где-то там, под пеплом, мораль, которую ему надлежит усвоить? Из писем известно, что его долг в то время составлял сто тысяч долларов, но не эта непомерная сумма удручала его — нет, тяжелым камнем давила мысль о том, сколько тысяч слов предстоит ему написать, пока он выручит эти деньги.

Он опять сказал Форни и Элизе, что отстроит Дом Волка заново; велел Форни убрать мусор с развалин, а Элизе — распорядиться, чтобы срубили для просушки новую партию секвой. Но в глубине души он знал, что все напрасно… дом снова подожгут, только и всего. Когда «Космополит» из сочувствия к его потере раньше времени выслал ежемесячный чек на две тысячи долларов, Джек сделал в тени ветвистого дуба пристройку к загроможденному вещами кабинету и перенес сюда письменные принадлежности, стол-бюро с крышкой на роликах, проволочные корзинки, набитые бумагами и письмами, стальные регистраторы с собранными им материалами, картонные коробки-картотеки с заметками для сотен рассказов.

Он вошел в обычную колею, все было, как прежде, и все казалось совсем другим. Объезжая ранчо, он замечал теперь, что рабочие увиливают от дела, стараются содрать с него побольше, а сделать поменьше. Исподволь порасспросив тут и там, он понял, что они считают ранчо прихотью богача и не принимают его всерьез, как в свое время портовые рабочие не принимали всерьез «Снарка». Это относилось не только к рабочим. Соскочив однажды с Уошо Бана около кузницы, Джек оглядел только что подкованную лошадь и увидел, что кузнец спилил копыто сантиметра на полтора, чтобы подкова пришлась впору. Просмотрев счета и заподозрив, что они чересчур велики, он поехал в город, чтобы справиться у лавочников, в чем дело. Ему сказали, что десятник требовал взятку в двадцать процентов с каждого доллара, и им оставалось только прибавлять эту сумму к каждому счету.

В 1900 году он писал Анне Струнской: «Я осуждаю недостатки друзей, но разве это означает, что я не должен любить их?» Любовь, терпимость и великодушие — вот три источника, питавшие его натуру. Увы! Теперь они все чаще грозили иссякнуть. Как-то раз он попросил своего приятеля Эрнста, жившего в Окленде, купить для него несколько тяжеловозов. За услугу Эрнст взял комиссионные, включил в счет еще и свои расходы, а потом отправил на ранчо двух лошадей ниже установленного веса и пару хворых кляч в придачу. Когда Джек написал, что такие лошади его не устраивают, Эрнст ответил сердитым, обиженным письмом. «Ты ходишь и скулишь, что тебя оскорбили, а каково мне? — писал ему Джек. — Я, видите ли, совсем обнаглел: осмелился сказать, что пара рабочих лошадей весит не тысячу пятьсот фунтов, как ты говорил, а тысячу триста пятьдесят и что вторая пара — старая дохлятина, пригодная разве что на корм цыплятам. Готово! Ты взорвался, ты кричишь во все горло, что тебя назвали жуликом. Ты вколотил мои деньги неизвестно во что и говоришь мне: «Пойди достань!» Тебя обидели — скажите, пожалуйста! А ты подумал, на сколько сот долларов обидели меня? Я-то с чем остался? Все, что я смог ассигновать на покупку лошадей, мне уже не принадлежит, а, чтобы обрабатывать ранчо… лошадей не хватает».

Еще в 1904 году, узнав, что его приятель, газетный работник Ноул сидит без работы, Джек предоставил ему право переделать «Морского волка» для сцены или экрана. За инсценировку Ноул получал две трети авторских отчислений. Вместо этого он перепродал права на драматизацию кому-то другому, а себе оставил вырученную сумму — три с половиной тысячи долларов. Теперь, заключая с Гобартом Бозвортом контракт на экранизацию «Морского волка», Джек, чтобы выкупить права, должен был выпрашивать у издателей эти деньги. Между тем Ноул явился снова, уговаривая его вложить деньги в «Миллер-граф Компани» — дело, которое он собирался основать, с тем чтобы создать рынок сбыта литографическим изделиям, изготовляемым усовершенствованным способом. Твердо решив не ожесточаться, не становиться циником, Джек распорядился, чтобы Бретт уплатил Ноулу тысячу долларов. Компании потребовались новые средства, и он опять за четыре тысячи заложил дом Флоры. «Я играю в открытую, я целиком полагаюсь на друзей», — писал он Ноулу. Принадлежавшие Джеку акции оказались дутыми; компания обанкротилась.

Однажды Чармиан сказала, что ей срочно нужно триста долларов. Джек с просьбой вернуть долг написал сотням мужчин и женщин, которые заняли у него в совокупности более пятидесяти тысяч долларов и божились, что вернут все до последнего цента. Он собрал всего пятьдесят долларов. Впервые закралась мысль: уж не смеются ли над ним друзья? А что, если его давным-давно записали в простофили, считая повесой-ирландцем, который швыряется деньгами, как пьяный матрос? История повторялась без конца: он все давал и давал, другие — брали и брали. Прежние приступы уныния возникали у него сами собой и быстро проходили. Теперь, как перестоявшийся чай, думы его становились все чернее и горше.

Вот уже несколько лет он убеждал Бэсси привезти обеих девочек в Глен-Эллен на летние каникулы, чтобы и они полюбили Ранчо Красоты. Лишь один раз приняла Бэсси приглашение, приехав к нему на пикник с Джоан, Бэсс и компанией знакомых. Не успели разложить на траве все для завтрака, как мимо верхом в красной жокейской кепке, в красной мужской рубашке галопом пронеслась Чармиан — тонкий слой пыли покрыл еду. Джек клялся всеми святыми, что если Бэсси разрешит построить для нее коттедж на ранчо, он и близко не подпустит к ней Чармиан. Бэсси отказалась. Лишившись по вине Чармиан мужа, она боялась лишиться и дочерей. Она сказала, что, по ее мнению, вторая миссис Лондон с точки зрения нравственности не подходящий пример для девочек-подростков.

Потерпели неудачу и попытки Джека добиться хоть одного доброго слова или жеста участия от Джоан, которой исполнилось уже тринадцать лет. А он-то надеялся, что она уже достаточно выросла, чтобы стать ему соратницей и другом. 24 августа, через четыре дня после того, как сгорел Дом Волка, он пишет дочери, заклиная ее вспомнить, что он ее отец, что он кормил и одевал ее, дал ей кров и приют, любил с первого ее вздоха. «Как ты ко мне относишься? — спрашивает он. — Неужели я просто глупец, который много дает и ничего не получает взамен? Я шлю тебе письма, телеграммы, а от тебя — ни слова. Значит, ты не желаешь снизойти до меня? Я лишь талон на бесплатный обед, не более? Да любишь ли ты меня вообще? Значу ли я для тебя хоть что-нибудь? Я болен — ты молчишь. Погиб мой дом — у тебя и тогда не нашлось ни слова. Нет, мир принадлежит не тем, кто молчит. Самое молчание — ложь, если с его помощью делают из любви посмешище, а из отца — талон на бесплатный обед. Не кажется ли тебе, что мне уже пора услышать что-нибудь от тебя? Или ты ждешь, чтобы мне навсегда расхотелось слышать от тебя хоть слово?»

Но было еще одно открытие, которое он сделал во время своего пробуждения, — самое жестокое. Он с беспощадной ясностью увидел, что Чармиан в возрасте сорока трех лет — все еще ребенок, целиком поглощенный ничтожными ребяческими забавами. Соседи вспоминают, как она «рассказывала нескончаемые истории, по-детски болтала вздор о своих драгоценностях, античных нарядах, шапочках и других мелочах. Ей хотелось быть вечно женственной, вечно очаровывать и покорять». Он страдал, замечая, что гости пытаются скрыть замешательство, что они смущены ее деланными манерами, кокетством, стараниями изобразить юную, прелестную девушку, которой она постоянно мнила себя; что они озадачены ее причудливыми, украшенными драгоценностями, ярко-красными, точно маскарадными, костюмами, чепчиками в кружевных оборках, которые носили еще в девятнадцатом веке.

Ее сводная сестра вспоминает, что в детстве у Чармиан была привычка выглянуть из-за угла, скорчить рожу или сострить и пуститься бежать, чтобы ее догоняли. Она и сейчас выглядывала из-за угла, острила, ждала, что будут догонять. Однажды вечером Джек и Элиза сидели за конторкой в столовой, ломая голову, как справиться с уплатой долгов. В этот момент в комнату влетела Чармиан, прихотливо задрапированная куском бархатной ткани, и манерно прошлась по комнате: «Посмотри-ка, Друг, ну не дивная ли получится вещичка? Я только что купила два отреза». Она ушла, и наступило долгое грустное молчание. Потом Джек повернулся к Элизе и сказал;

— Это наше дитя. Мы всегда должны заботиться о ней.

Если бы он мог снова отправиться в плавание по Южным морям, затеять поездку на четверке лошадей, пуститься на поиски приключений, Чармиан по-прежнему была бы идеальным товарищем. Но теперь Джек жил дома, он устал, он был разочарован. Ему была нужна зрелая женщина, которая «обеими ногами твердо стояла бы подле него» в мире зрелых людей; жена, которая разделила бы с ним широкое ложе, которой он, проснувшись в тревоге ночью, мог бы коснуться рукой.

Окруженный друзьями и родственниками, имея сотни тысяч поклонников, рассыпанных по всему западному миру, он чувствовал себя невыразимо одиноким. Со всей силой, на какую способен тот, чьи дни уже клонятся к закату, томился он по родной плоти и крови, томился желанием иметь сына, которому можно довериться, чье сильное плечо будет ему опорой в годы старости, сына, которому он передаст свое имя, который станет продолжателем его дел.

Сгорел Дом Волка, сгорел урожай во время долгой летней засухи, и все же именно 1913 год оказался для него самым плодотворным; в этом году его творчество достигло зенита (Оценки, даваемые И. Стоуном отдельным произведениям Д. Лондона, зачастую крайне субъективны. В данном случае он ошибается, называя 1913 год годом высшего развития творческого дарования Лондона. Некоторые перечисляемые Стоуном произведения Лондона написаны ранее: в частности, рассказы «Мексиканец» и «Рожденная в ночи» впервые опубликованы в 1911 г., «Убить человека» — в 1910 г., повесть «Лютый зверь» — в 1911 г. и т. д.).

В журналах вышли четыре его романа, среди них — «Алая чума», повествующая о том, как человечество возвратилось к первобытной жизни, когда чума стерла с лица земли современную цивилизацию. Отдельными изданиями вышли: во-первых, сборник «Рожденная в ночи», с такими сильными рассказами, как «Мексиканец», «Убить человека» и «Когда мир был молод»; во-вторых, повесть о боксерах — «Лютый зверь», построенная на основе одного из сюжетов Синклера Льюиса; и, в-третьих, один за другим в течение каких-нибудь шестидесяти дней появились два выдающихся романа: «Джон Ячменное Зерно» и «Лунная Долина». Этот рекордный перечень объясняет, почему в издательском мире Джека Лондона стали рассматривать не как человека, а уж скорее как стихийное явление природы.

Судьба, которая подвергла его столь сокрушительным ударам, была еще, оказывается, способна и баловать его и обращаться с ним, как со своим любимцем. В конце года, когда, завершив утомительный «Мятеж на «Эльсиноре», Джек почувствовал, чтo ему нужна большая, свежая идея, из Сан-Квентинской тюрьмы был освобожден его друг Эд Моррелл. После пяти лет одиночного заключения с Моррелла сняли смирительную тюремную куртку, выпустили из карцера и назначили главным тюремным старостой. Джек много лет прилагал усилия к тому, чтобы Моррелла помиловали, и, в конце концов добившись своего, телеграфировал ему: «Поздравляю; милости просим домой».

Впервые он встретился с Морреллом в оклендском ресторане Сэддл Рок, и это знакомство, завязавшееся, как и многие другие, во время переписки, быстро превратилось в прочную дружбу. Моррелл стал подолгу бывать на Ранчо Красоты, где Джек с глубоким интересом слушал его рассказы: недаром он всю жизнь интересовался криминологией и пенологией, преступлением и системой наказаний.

Вскоре он окунулся в работу по созданию своего восьмого и последнего крупного романа — «Межзвездный скиталец». Нельзя без содрогания читать строки, посвященные мукам заключенных, томящихся в тесном плену холщовых смирительных курток; с нежностью говорит автор о том, как в душных тюремных камерах рождаеюя дружба; его смелая фантазия летит вслед за узниками назад по просторам времени. Читая эту книгу, чувствуешь, что вот-вот случится нечто ужасное, и замираешь в тревожном ожидании; «Межзвездный скиталец» проникнут глубоким состраданием к человеку, написан лирически-тонко, музыкально. Это поистине замечательное литературное произведение.

Работа принесла Джеку облегчение, явилась для него источником такой радости, что душевные и физические недуги отступили на задний план. Как некогда в Пьедмонте, ему доставляло удовольствие, окончив главу, прочесть ее гостям. Одному юноше, обратившемуся к нему за поддержкой, он ответил: «В шестнадцать лет, а потом — в двадцать и я пережил период разочарований; в двадцать пять и тридцать и я, как водится, был пресыщен, равнодушен ко всему, изнемогал, не зная, куда деться от скуки. И вот пожалуйста! Живу себе, толстею и, когда не сплю, только и делаю, что смеюсь». А вот что рассказывает об этом периоде Моррелл: «Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, вас неизменно покоряла его доброта. Он мог сказать что-нибудь обидное, выпалить сгоряча любую дерзость, но это никого не задевало, потому что говорилось беззлобно. Да, это была личность редкостного обаяния, таких немного».

Человек, который давно печатается, у которого за плечами удачная карьера, поневоле вынужден все больше времени посвящать устройству дел, защите своих интересов. Джек предоставил актеру Гобарту Бозворту право на экранизацию всех своих произведений, получая взамен определенную долю дохода. Не успел Бозворт приступить к работе, как другие кинокомпании, самовольно распорядились книгами Лондона: начали их экранизировать, да так рьяно, что на этой стороне улицы, допустим, демонстрировался один вариант «Морского волка», а в кинотеатре напротив — другой. В авторских правах царила полная неразбериха; более того — суд выносил решения не в пользу автора: оказывается, когда писатель передает материал журналу для серийного издания, последний автоматически получает все права на этот материал. Джек узнал, что любая его вещь, которая впервые вышла в свет на страницах журнала, принадлежит в большей степени журналу, чем ему, автору. Что касается кинопиратов, они по дешевке скупали авторские права у журналов.

Совместно с Артуром Трейном и только что организованной Лигой писателей Джек повел борьбу за пересмотр закона об авторском праве, с тем чтобы, продавая вещь журналу, автор сохранял на нее права. В этот «юридический бой», затянувшийся на несколько лет, он ввел все свои резервы: силу, энергию, денежные средства; ездил в Нью-Йорк и Голливуд, нанимал адвокатов, выступал на суде, составлял сотни горячих писем, телеграмм. Время, которое он мог бы посвятить новым произведениям, было отдано этим долгим и трудным боям. Ну что ж! Он помогал будущим поколениям американских писателей, с темчтобы плоды их работы доставались им и никому другому.

В Мексике шла революция под руководством Вильи и Каррансы. В мае 1914 года (вскоре после того, как был закончен «Межзвездный скиталец») правительство Соединенных Штатов решило выслать линейные корабли с солдатами и занять порт Вера-Крус. С тех самых пор, как Джеку помешали работать военным корреспондентом на фронтах русско-японской войны, он не мог дождаться того дня, когда сможет показать себя в этом деле. Получив предложение отправиться в Мексику корреспондентом «Кольерса» (тысяча сто долларов в неделю плюс расходы), он через двадцать четыре часа выехал в Гальвестон, а оттуда на корабле отплыл в Вера-Крус.

Но ему опять не удалось стать военным корреспондентом — на сей раз по той причине, что не состоялась война. Завоевание Мексики и превращение ее в протекторат не входило в планы Соединенных Штатов; показали силу своего оружия в Вера-Крус— и ограничились этим. Джек опять составлял мужественные статьи: «Кровавое дело войны» и «Мексиканская армия»; писал о том, как армия Соединенных Штатов наводила чистоту и порядок в клоаке Вера-Крус, о том, как в Темпико революционеры напали на иностранных нефтепромышленников. Почти два месяца он провел в погоне за военными новостями, но достались ему только жестокая дизентерия да воспоминания о том, как однажды, играя в кости, он дочиста выпотрошил карманы корреспондентов и дипломатических представителей Франции и Испании. Вот и все, что он вывез из Мексики, если не считать материала для серии коротких рассказов об этой стране. Джек загорелся этой мыслью и, когда редактор «Космополита» проявил к ней интерес, взялся за составление планов и заметок.

Истерзанный дизентерией, бледный и ослабевший, вернулся он в Глен-Эллен. Стремясь как можно скорее поправиться, он на несколько недель ушел в плавание по заливу Сан-Франциско на «Ромере». Выздоровление было болезненным и затянулось надолго. Редактор «Космополита», решив, что американский читатель по горло сыт Мексикой, раздумал печатать серию рассказов. В былые дни, когда в нем горел боевой дух, Джек все равно написал бы мексиканские рассказы и еще заставил бы журналы поблагодарить его за это. Теперь же он сразу забросил материал, не прибавив к рукописи ни слова. Быть может, он лишил весь мир и самого себя прекрасной книги, особенно если намеченные рассказы получились бы такими же, как «Мексиканец» (Рассказ «Мексиканец» был написан за три года до Поездки в Мексику, в 1911 году.) — единственный, который он все-таки написал.

Здоровье его расшатывалось все сильнее; участились, как говорит Клаудсли Джонс, «периоды душевной депрессии, когда великолепная воля к жизни почти совершенно покидала его»; цикл настроений начал проходить ускоренным темпом. Становилось все труднее выжимать из себя ежедневно тысячу слов… Тем не менее осенью 1914 года он сообщил своему издателю, что втянулся в работу над новым романом и что это будет нечто грандиозное, самое замечательное из всего, что им написано. Обстоятельства, при которых разворачивается действие, так необычайны, что «…история мировой литературы еще не знает ничего подобного. Три сильные фигуры в необычайной ситуации. Просматривая план романа, я готов поверить, что это и есть то самое, к чему я стремился с тех пор, как начал писать. Это будет вещь совершенно свежая. нимало не похожая на все, что я делал до сих пор».

Было ли это убеждение искренним? Не старался ли он, подстегивая себя, преодолевая усталость и отчаянье, заинтересовать работой не столько редактора, сколько самого себя? Как бы то ни было, он приступил к роману «Маленькая хозяйка большого дома», в основе которого заложена мысль о возвращении к земле. Задуманный, как книга о сельском хозяйстве, в основу которой положены идеи создания образцовой фермы и возрождении фермерства Калифорнии, роман мало-помалу сходит в разряд литературы о так называемом «любовном треугольнике», с полным набором цветистых, сентиментальных преувеличений, столь милых сердцу писателей девятнадцатого века. Это фальшивая, надуманная, напыщенная книга; читатель поражен, не понимая, как эти натянутые мыслишки могут исходить от Джека Лондона. А ведь за каких-то несколько месяцев до этого он закончил «Межзвездного скитальца», создал такие первоклассные рассказы, как «Записано в приюте для слабоумных», действие которого происходит в психиатрической больнице, примыкавшей к ранчо Хилла, и «По ту сторону черты», сильный и убедительный рассказ о пролетариате.

Уверенность в себе, дисциплина, сосредоточенность, творческий пыл — все служило ему по-прежнему; но мозг Джека Лондона, этот мощный механизм, создавший сорок одну книгу за четырнадцать лет, начинал, наконец, уставать, терять свою хватку.

Как ни глубока была обида, нанесенная ему Джоан в прошлом году, Джек все же предпринял еще одну решительную попытку привлечь к себе дочерей. Когда Джоан, только что перешедшая во вторую ступень средней школы, прислала ему пьесу своего сочинения, он так радовался, как будто сам написал что-то необыкновенное. «Ужасно понравилось! Просто не верится: неужели у меня уже такая взрослая дочь? Неужели она может написать этакую пьесу!» И долго еще сообщал всем как в деловых, так и в личных письмах, что его дочь уже ученица второй ступени.

Хорошенько обдумав планы действий, он смиренно явился в Пьедмонт и выложил Бэсси свои предложения. Если бы только она разрешила детям бывать у него на ранчо, дала им возможность заново познакомиться с отцом, полюбить ранчо, вместе объезжая все его тропинки, тогда он меняет завещание, по которому после его смерти все переходит к Чармиан, и оставляет имущество девочкам. Он построит для Бэсси дом на уединенном участке ранчо, чтобы она могла находиться при детях. У нее всегда будет возможность приезжать вместе с ними и убеждаться, что Чармиан находится на почтительном расстоянии. Он сделает все, о чем бы Бэсси ни попросила, решительно все — только бы она согласилась вернуть ему детей. Бэсси не уступила.

Тогда несколько дней спустя он обратился непосредственно к Джоан. «Подумай, Джоан. В твоем возрасте нелегко ответить на подобное предложение; не исключена возможность, что, обдумывая то, что я сказал тебе в воскресенье вечером, ты примешь неверное решение — остаться маленькой обитательницей маленького мира. Ты сделаешь эту ошибку, послушавшись матери — маленького существа из маленького городишки на ничтожном кусочке земли. Из ревности к другой женщине она поступилась твоим будущим. Я открываю перед тобой большой мир, то настоящее, ради чего живут, познают, думают и вершат дела большие люди».

Последовала вереница тревожных, умоляющих писем. Джоан долго молчала. Наконец, уступая его настояниям, она прислала письмо на одной страничке. Она вполне довольна своей жизнью и не имеет никакого желания ее менять. Она всегда будет с матерью. Ее возмущают его высказывания о Бэсси; у нее хорошая мать, и она, Джоан, любит ее. В заключение она убедительно проси г не вынуждать ее писать ему такие ужасные письма; пусть это будет последним. Прощальное письмо; конец.

Чармиан попыталась лишить его общества «бродячих философов», которых он постоянно содержал на ранчо. Его ответ — это вопль, исторгнутый из глубины души. «Час беседы со Строн Гамильтоном — несравненно большее удовольствие, чем то, что мне дали все мои горе-рабочие. Господи, да ведь он же

Чармиан ходила мрачная, надутая, во все вмешивалась, всем распоряжалась, указывала, какое дерево нужно срубить, а какое — нет, мешала работать, заявляя, что страдает бессонницей, все ночи не спит, и требовала, чтобы рабочие, которые являются на ранчо в семь утра, не смели подходить к дому раньше девяти, иначе они ее разбудят. Когда Джек попытался внушить ей, что она задерживает работу, она взяла свои постельные принадлежности и удалилась в амбар. Делать нечего, Джек велел рабочим держаться подальше от дома, даже если из-за этого придется сидеть без работы. Так продолжалось до тех пор, пока, объезжая поля в пять часов утра, он не застал ее на копне сена с одним из молодых гостей. Они любовались восходом солнца.

Когда-то он осуждал Бэсси за то, что она нелюбезная хозяйка, не одевается как следует и слишком ревнива. По прихоти судьбы те же самые свойства он обнаружил и в Чармиан. Она и не пыталась нести обязанности хозяйки, следить за порядком в доме. Со всем управлялись слуги японцы, а она — она была гостьей в доме. Когда приезжали друзья, их провожали в отведенную для них комнату либо Джек, либо Наката. Одна гостья вспоминает, в каком неловком положении оказывался Джек из-за того, что Чармиан никогда не утруждала себя заботами о вновь прибывших: показывать дамам, где находится туалет, — это тоже входило в обязанности Джека. В то время как Бэсси не обращала особенного внимания на женщин, — не считая тех, которые просто вешались ему на шею, — Чармиан бурно ревновала его ко всем без исключения. Ему редко разрешалось появляться где бы то ни было без нее, а когда они ходили куда-нибудь вместе, она заводила игру, которую свидетельницы прозвали «разбивалочка». Джек имел право говорить с другой женщиной минуты две, не более, пусть даже разговор шел о предстоящих выборах. По истечении этого срока Чармиан прерывала беседу пространным монологом.

Однажды, составляя Джеку телеграмму в Лос-Анжелос, Джек Бирнс, его секретарь, в заключение сделал приписку, что одна давнишняя приятельница Джека (все ее семейство он знал и любил долгие годы) хотела бы с ним повидаться. Чармиан велела Бирнсу вычеркнуть это, сказав, что сама вскоре пошлет Джеку телеграмму и все ему сообщит. Никакой телеграммы она не послала. Она была. готова уморить себя работой, лишь бы Джек не взял женщину-секретаря. «Я никого сюда не пущу, — говорила она. — Нельзя выпускать это дело из рук». И только когда умерла мать Джонни Миллера, а ее второй муж — Джек Бирнс — остался без работы, Джек получил разрешение пригласить к себе постоянного секретаря, который был ему крайне необходим.

Из Нью-Йорка Чармиан прислали телеграмму, где говорилось: «Джек проводит все свое время с женщиной, которая живет на Сорок восьмой улице в отеле Ван Кортлендт. Эми». Чувствуя себя удрученным, несчастным, Джек метался, ища связей с женщинами. Много лет тому назад он писал Чармиан: «Позвольте рассказать Вам маленький эпизод, из которого Вам станет ясно, с какой легкостью я даю волю чувственному началу». Однако подобная неразборчивость была, по-видимому, скорее результатом семейного разлада, а не врожденной распущенности. Он ведь был верен Бэсси, пока что-то помешавшее их физической близости, не нарушило их семейную жизнь. Он девять лет хранил верность Чармиан, пока не порвалась их духовная связь. Тогда снова произошло то же самое.

Пил он и раньше: иногда — пытаясь побороть очередной приступ меланхолии, чаще — ради компании, в виде развлечения, разрядки. Теперь он начал пить помногу — не для того, чтобы вызвать приятное ощущение, но чтобы заглушить боль. Прежде он редко пил на ранчо, теперь то и дело! Уже не один раз в неделю, а три или четыре запрягал он лошадей и отправлялся после обеда в Санта-Роза. Айра Пайл вспоминает, что теперь он уже спорил не просто так, шутки ради, — он сердился, стучал кулаком по стойке, не скрывал, как ему противны люди, которые руководствуются в рассуждениях скорей своекорыстием, чем логикой. Если не считать тех буйных попоек, которым он предавался в юности, когда был устричным пиратом, он умел пить, но умел и не дотронуться до спиртного. Всего год назад, возвращаясь на пароходе «Дириго» через мыс Горн с востока, куда он ездил по делу, Джек захватил с собой из Балтимора, кроме тысячи книг и брошюр, которые он собирался проштудировать, сорок галлонов виски. «Когда мы пристанем в Сиэтле, либо будет прочитана тысяча книг, либо исчезнут эти сорок галлонов». Он сошел с корабля, проглотив тысячу томов и оставив нетронутым виски.

Все переменилось: теперь виски ему было необходимо, чтобы убить время. Болезнь заставляла его пить; пьянство усугубляло болезнь. Его толкали к виски утомление и упадок духа, но виски утомляло, и, напившись, он еще больше падал духом. Молодость ушла, ушло здоровье, ушли ясность мысли, свежесть, счастье, а работал он по-прежнему изо всех сил — и кварта шотландского виски (ежедневная порция) валила его с ног. Людям и раньше случалось видеть, как он пьет; теперь они видели, как он напивается.

Все горше разочаровывался он в друзьях, в тех, с кем приходилось вести дела. Два приятеля, отведав виноградного сока, приготовленного на ранчо, предложили организовать компанию по сбыту. Они дают капитал, он — свое имя и виноград. Не успел он оглянуться, как его уже потянули в суд: преданные друзья возбудили дело, задумав выжать из него тридцать одну тысячу долларов. После того как Джек истратил три с половиной тысячи, чтобы выкупить права на драматизацию «Морского волка», и передал лучшие свои вещи кинокомпаниям, он получил уведомление от продюсеров, что доходов нет и ему ничего не причитается. Кто-то сбыл ему половинную долю участия в Аризонском золотом прииске — Джек так и не доискался, где находится этот прииск. Купив пачку акций недавно созданной оклендской ссудной и закладной компании «Фиделити», он два года не вылезал из судов. «Биржевая авантюра, белая игральная фишка на столе, лотерейный билет»— они всегда приносили ему несчастье.

Но самый жестокий удар нанесли ему Нинетта и Эдвард Пэйны, которым он и по сей день оказывал материальную поддержку. Эта парочка стала мутить воду, подговаривая соседей подписать прошение о том, чтобы лишить Джека права пользоваться вторым водоемом на одном из его холмов, там, где он построил плотину, чтобы задержать влагу зимних дождей. Они выдвигали тот довод, что якобы от этого обмельчает речка, протекающая у них под боком. Другие соседи не выразили особого опасения, что могут лишиться воды. Другое дело — Нинетта и Эдвард; эти довели дело до конца и добились постановления суда в свою пользу.

До него дошло, что некоторые приятели, систематически выпрашивая у него деньги, за спиной говорят: «Денежки достаются Джеку так легко, что только дурак не поможет ему их истратить». Даже Джордж Стерлинг, которому он только что выслал сто долларов за ненужный сюжет, зная, что друг промотался, и тот осуждал его за то, что он пишет «ради херстовского золота». В прежние годы зарабатывать деньги было легче, веселей. Алчность, леность, лицемерие — в былые дни он шутя мирился с ними, как человек, который узнал о людях самое плохое и ничему не удивляется. Но сейчас, когда его все сильнее одолевали тоска и болезнь, он не мог без горечи видеть, каким злом платят за доброту и щедрость. День за днем он истязал свой утомленный мозг, чтобы помочь тем, кто наносил ему это зло.

Наступили пасмурные, холодные зимние месяцы 1915 года, и в феврале Джек вместе с Чармиан отправился на Гавайи, чтобы скоротать там остаток зимы. Здесь, под теплыми лучами солнца, ежедневно плавая и катаясь верхом, он настолько поправился, что мог взяться за новый роман — «Джерри-островитянин». Это была последняя вспышка — все, что осталось от пламенного лондоновского духа. «Хочу уверить Вас заранее, что Джерри — нечто единственное в своем роде, нечто новое, не похожее на все, что пока существует в беллетристике — и не только под рубрикой… «литературы о собаках», но в художественной литературе вообще. Я напишу свежую, живую, яркую вещь, портрет собачьей души, который придется по вкусу психологам и по сердцу тем, кто любит собак». «Джерри-островитянин» и в самом деле восхитительная история о приключениях пса на Новогебридских островах. Сидя в свободном кимоно у стола на открытой веранде, выходящей на окаймленную пальмами лагуну, он мысленно переносился к снежным равнинам Аляски, к герою «Зова предков» Баку, который прямым путем вывел его на дорогу славы. Приятно думать и писать о собаках; эти умеют хранить верность!

К лету он закончил «Джерри-островитянина» и вернулся в Глен-Эллен. В Богемной роще на берегу речки Рашн Ривер был устроен веселый праздник клуба богемы; там Джек встретил много знакомых художников; отстаивая социалистические принципы, спорил со сторонниками непротивления злу, купался в реке и много пил. После праздника он привез с собой на ранчо Стерлинга, Мартинеса и еще нескольких друзей; попойка продолжалась. Его уремия стала принимать острую форму, но он не желал бросить виски хотя бы на время, пока не вылечится. Работал он в это время только над кинороманом «Сердца трех» — за эту забавную чепуху «Космополит» предложил двадцать пять тысяч. Радуясь возможности уйти от серьезной, вдумчивой работы, Джек каждый день «проворачивал» свою тысячу слов в полтора часа.

Он и сейчас еще изредка был не прочь посмеяться, но это было принужденное веселье. «Он уж не затевал, как бывало, веселые игры и забавы, — вспоминает Финн Фролих, — не боролся, не хотел ездить верхом по холмам. Глаза его потухли, прежний блеск исчез». Теперь он вступал в беседу не для того, чтобы узнать что-то новое, насладиться умственной дуэлью. Он хотел переспорить, раздражался, ссорился. Когда на ранчо собрался погостить Эптон Синклер, Джордж Стерлинг отсоветовал ему: Джек стал другим.

Ранчо — это было единственное, что еще приносило ему покой и радость. К тем, кто у него работал, он в основном проникся отвращением, но земля — в нее он никогда не переставал верить. «Я отношусь к той категории фермеров, которые, перерыв все книги на свете в поисках экономических ценностей, возвращаются к земле — источнику и основе всякой экономики». Он продолжал расчищать новые поля, выводить новые культуры, расширять и удлинять оросительную систему, возводить каменные помещения для животных. В письме в Сан-Квентинскую тюрьму к Джо Кингу, которому он шесть лет назад дал денег, чтобы опубликовать апелляцию, и для которого все еще пытался добиться помилования, он писал: «Я только что достроил свинарник, да такой, что в него влюбится каждый, кто у нас в Штатах интересуется производством свинины. Такого свинарника не было и нет. Постройка его обошлась в три тысячи долларов, зато он сэкономит мне процентов двенадцать на одном только уходе. У меня на ранчо все свиньи с паспортами — других не держу. В ближайшем будущем рассчитываю построить бойню и рефрижератор».

Он ничего не преувеличивал, рассказывая о Поросячьем Дворце, как вскоре прозвали свинарник. Для каждого свиного семейства имелись отдельные «покои» внутри и снаружи, а в каждом из них — два водопроводных крана. Форни построил здание в виде правильного круга, в центре которого находилась каменная башня; в ней хранился корм. Это был не свинарник, а произведение искусства, безупречное архитектурное сооружение.

Джек планировал с Форни и постройку круглого каменного коровника, такого же основательного и экономичного, как Поросячий Дворец. «Запомните, прошу Вас, — пишет он редактору «Космополита», — что ранчо — это свет моих очей. Я добиваюсь результатов, и я их добьюсь, а они когда-нибудь займут свое место в книгах».

Медленно, но все отчетливее он обдумывал новую идею, возникшую как следующий этап его плана создания образцовой фермы. Он задумал основать сельскую общину для избранных. Убрав с ранчо плохих рабочих, он оставит у себя лишь людей честных, цельных и любящих землю. Для каждого он построит отдельный коттедж; откроет универсальную лавочку, где товары будут продаваться по себестоимости, и маленькую школу для детей рабочих. Число семей, включенных в эту образцовую общину, будет зависеть только от того, скольких прокормит земля. «Самая заветная моя надежда, что лет эдак через шесть-семь я смогу «остаться при своих» на ранчо». Он и не помышлял о доходах, о том, чтобы вернуть вложенную в ранчо добрую четверть миллиона; он только хотел «остаться при своих», быть в состоянии оказать поддержку настоящей общине рабочих, объединенных любовью к земле.

Эти планы стали рушиться немедленно, один за другим. Несмотря на то, что он ездил советоваться насчет свинарника на сельскохозяйственный факультет Калифорнийского университета, в Поросячьем Дворце были каменные полы; все его отборные чистокровные обитатели схватили воспаление легких и околели. Премированный короткорогий бык, надежда Джека, родоначальник будущей высокой породы, оступился в стойле и сломал себе шею. Стадо ангорских овец унесла эпидемия. Многократно удостоенный высшей награды на выставках широкий жеребец, которого Джек любил, как человека, был найден мертвым где-то в поле. Да и вся затея с покупкой широких лошадей оказалась ошибкой; на ногах у этих лошадей растет густой волос, и поэтому оказалось невозможным зимой содержать их в чистоте, в рабочей форме. Это были пропащие деньги. Еще одним промахом оказались тяжеловозы; их отовсюду вытесняли: появились более легкие сельскохозяйственные орудия, с которыми соответственно могли справиться лошади более легкого веса; а кроме того, появились и тракторы. Внезапно оказалось, что никому не нужны и сто сорок тысяч эвкалиптовых деревьев, которым полагалось бы расти да расти, чтобы через двадцать лет принести хозяину состояние: интерес к черкесскому ореху исчез. Впрочем, они еще могли пригодиться — на дрова.

Он проиграл. Он знал, что дело проиграно, но не хотел признаться в этом. Если бы кто-нибудь решился подойти и сказать: «Слушай, Джек. Ранчо — ошибка, и дорогая ошибка. Откажись от него ради самого себя», — и в этом случае он крикнул бы: «Не могу отступиться!» — как и раньше, когда его убеждали бросить «Снарк».

Нужно было гнать деньги, содержать ранчо, и он с грехом пополам ежедневно выжимал из себя тысячу слов. Писать! Этот процесс, который раньше был ему нужен, как кровь, как воздух, теперь отравлял его. «Необходимость — вот что еще заставляет меня писать. Необходимость. Иначе я никогда больше не написал бы ни строчки. Так-то вот».

Не он один охладел к своей работе. Задыхаясь от изобилия его вещей, начинали остывать критики, читатели. Завершив «Сердца трех», он писал: «Это юбилейная вещь. Закончив ее, я отмечаю мое сорокалетие, появление моей пятидесятой книги и шестнадцатый год как я начал эту игру». Прошло несколько дней, и он ворчливо заметил: «Давненько что-то не видно ни одного бестселлера под моим именем. Разве другие пишут лучше? Может быть, я наскучил читателям?» Последней книгой, которую приняли благожелательно, была «Лунная Долина». «Силу сильных» встретили как нечто заурядное, еще один сборник Джека Лондона — и только. А ведь здесь были собраны его лучшие пролетарские рассказы, его пророческие произведения — великолепные образцы того, каким кратчайшим путем уносил его в будущее смелый и своеобразный талант. Какой-то одинокий обозреватель высказался дружески, и, обращаясь к нему, Джек пишет: «Вы единственный человек в Соединенных Штатах, которому все-таки не совсем наплевать на «Межзвездного скитальца». Остальные критики заявили, что это очередная и обычная для меня книга. Смелость и отвага, знаете ли, крови — по горло, первобытной к тому же — словом, женщинам читать вредно, слишком много ужасов, разве что каким-нибудь выродкам, да и мужчинам не стоит. Какова жизнь со всей ее беспощадной злобой — таковы и мои книпи. Но жизнь, по-моему, полна не злобы, а силы, и той же силой я стараюсь наполнить мои рассказы».

У него был подписан контракт с «Космополитом», обязывающий его в течение пяти лет готовить для журнала два романа ежегодно. Слабеющий титан был так надежно закован в цепи, что его секретарь Бирнс, отвечая одному литератору, предложившему Джеку совместно работать над новой идеей, пишет;

«Достоинства его произведений целиком зависят от издателей, с которыми он еще на несколько лет связан контрактом». В двадцать четыре года, руководствуясь собственными воззрениями, он внес живительную струю в журнальный мир. А сейчас? Вот что он советует начинающему писателю: «Если Вы хотите работать для журналов, пишите то, что им нужно. Журналы ведут собственную игру. Хотите участвовать в ней — подчиняйтесь!»

Он был уже больше не в силах выпрямиться во весь рост и принять бой. Одна школьная учительница из маленького калифорнийского городка обратилась к нему с просьбой выступить в ее поддержку против продажной политической машины; вот что он ответил: «Немало лет прошло с тех пор, как я ринулся в битву за то, чтобы политические дела велись честно, чтобы с каждым мужчиной и каждой женщиной поступали по справедливости. Перебирая в памяти долгие годы сражений, действительно начинаешь чувствовать себя чем-то вроде ветерана. Нельзя сказать, что я ветеран, потерпевший поражение. Нет! Но в отличие от зеленых новобранцев я не жду, что стоит мне сегодня начать штурм, как завтра же к рассвету вражеский рубеж будет взят. Я из тех ветеранов, которые не рассчитывают увидеть, чем кончится кампания, и уже не берутся предсказывать, когда она кончится».

Другому знакомому, который надеялся, что Джек примкнет к совместному наступлению на религию, он написал: «Воевать из-за религии? Это кажется мне чем-то далеким, маленьким, туманным. Сражение еще идет, но где-то в глухом, неведомом углу земли. По-моему, Вы ведете борьбу с противником, и без того уже потерпевшим моральное поражение». На жалобу Мэри Остин о том, что самые удачные ее вещи остаются непонятыми, он устало отвечает: «Лучшее, что было создано моим умом и сердцем, фактически прошло незамеченным для мирового читателя, и это меня не тревожит. Я иду дальше, я доволен и тем, что читатель восторгается в моих произведениях грубой, полнокровной силой и тому подобной ерундой, совершенно не характерной для моей работы. Ты обречен на одиночество — значит, стой один! Насколько помнится, во все времена уделом пророков и ясновидцев было одиночество — не считая, правда, тех случаев, когда их сжигали на кострах или забрасывали камнями».

Он скрылся в стенах кабинета, подобно тому как медведь уползает в берлогу зализывать раны. Он получал сердитые, огорченные, разочарованные письма его почитателей и последователей: люди бросали в огонь номера журнала, в которых появилась «Маленькая хозяйка большого дома». «Вернитесь на землю», — взывали они. Болезненно задетый, он в бешенстве отбивался: «Позвольте мне Вам заявить раз и навсегда, что я чертовски горжусь «Маленькой хозяйкой».

Но было еще кое-что, о чем не ведала ни одна живая душа, кроме Элизы: его мучил страх, что он сойдет с ума. Мозг его был слишком истощен, чтобы работать; а между тем Джек был вынужден писать каждый день. Когда-нибудь, под тяжким и неустранимым гнетом мозг не выдержит — вот чего он боялся. И потом мать — он был убежден, что она не совсем нормальна. Это еще больше пугало его. Он снова и снова молил Элизу: «Если я потеряю рассудок, обещай, что ты не отправишь меня в больницу. Обещай!»

Элизе ничем не удавалось унять его страх. Каждый раз она заверяла его торжественной клятвой, что никогда не расстанется с ним, не отправит в больницу, будет сама заботиться о нем.

Джек еще цеплялся за последнюю надежду: найти и полюбить настоящую, зрелую женщину, которая тоже полюбит его. И не только полюбит, но подарит сына. Зная, что Чармиан никогда не даст ему этого сына, которого он всю жизнь так страстно желал, он горевал, что умрет, не дождавшись ребенка, — он, создавший десятки людей на страницах своих многочисленных книг. Он поклялся, что «у него все равно будет сын, так или иначе. Он найдет женщину, которая даст ему сына, и привезет ее с собой на ранчо». Он нашел ее, эту женщину, горячо полюбил се, и она отплатила ему такой же любовью— доказательств сколько угодно. Но Джек остался с Чармиан — не смог заставить себя причинить ей горе: по-прежнему был с ней ласков, как с ребенком, по-прежнему дарил ей свои книги с пылкими посвящениями. Не один год оставалась она его верным товарищем, и он был благодарен ей за это.

Чармиан нервничала, томилась беспокойством, непрерывно страдала бессонницей; она знала, что Джек ей не верен, что на этот раз она рискует его потерять. По Окленду поползли слухи о разводе. На другой день после смерти Джека Чармиан объявила всем на ранчо, что впервые за много месяцев ей удалось уснуть.

Джек знал, что он в тупике. Спасаясь от горестей и невзгод — сколько у него их было! — он пил не переставая. Работа… Теперь это стало чем-то вроде рефлекса: механическим актом когда-то могучего организма. В 1915 году, кроме «Маленькой хозяйки большого дома», вышел его рассказ «Гиперборейский напиток»; но написаны обе эти вещи были еще год назад. 1 декабря 1914 года он писал: «Вчера закончил свой последний роман: «Маленькую хозяйку большого дома»; завтра берусь за план следующего, который думаю назвать «Ларец без крышки». Книга эта осталась ненаписанной. «Бюро убийств» он бросил на середине: безнадежно! В июле 1916 года, надеясь, что солнце снова исцелит его недуги, он отплыл вместе с Чармиан на Гавайи.

Когда-то, в самом начале своего пути, он бросил ликующий клич: «Социализм — величайшее, что есть на земле!» Еще месяц назад он начинал свои письма обращением «Дорогой товарищ» и подписывался «Ваш, во имя Революции». Только недавно он написал пламенное предисловие к антологии Эптона Синклера — «Зов к справедливости!» — суровый приговор произволу, жестокости, страданиям, господствующим на земле. Вероломство друзей и недобросовестность работников не коснулись его веры в социалистическое государство; тверже, чем когда-либо, верил он в экономическую философию и общечеловеческую логику социализма. Но он ожесточился против человечества, которое, вместо того чтобы сорвать свои оковы, с сонной апатией таскает их на себе. Сидя в своей каюте на пароходе, он писал:

«Я выхожу из социалистической партии, потому что она утратила свой огненный, воинственный дух и отвлеклась от классовой борьбы. Я вступал в ряды старой, революционной, неукротимой, боевой социалистической рабочей партии. Воспитанный в духе классовой борьбы, я верю: сражаясь, не теряя сплоченности, никогда не вступая в соглашения с врагом, рабочий класс мог бы добиться освобождения. Поскольку за последние годы социалистическое движение в Соединенных Штатах целиком прониклось духом умиротворенности и соглашательства, мой разум восстает против дальнейшего пребывания в рядах партии. Вот почему я заявляю, что выхожу из нее».

Он отдал социализму немало и очень многое от него получил. Он думал, что оставляет партию, чтобы взять курс левее, но это ничего не изменило: прослужив партии верой и правдой пятнадцать лет, он своим уходом нанес ей тяжелый удар, а себе самому — смертельный. Не он ли в «Мартине Идене» устами Бриссендена предостерегал героя: «Свяжи себя покрепче с социализмом, иначе, когда придет успех, тебе незачем будет жить». Не он ли в ответе к почитателю таланта писал в декабре 1912 года:

«Как уже сказано в «Джоне Ячменное Зерно», Мартин Иден — это я. Мартин Иден умер, так как был индивидуалистом; я жив, так как я социалист и мне, стало быть, присуще общественное самосознание».

На этот раз Гавайские острова утратили свою целебную силу: ему не стало лучше ни физически, ни душевно. Он что-то писал: появился «Майкл, брат Джерри», появились какие-то слабенькие гавайские рассказы, был начат роман о Черри, девушке-евразийке, начат, но не кончен. Пытаясь залить вином торе, неуверенность в себе, он пил без конца. Ничто не помогало. Когда он возвратился в Глен-Эллен, друзья едва узнали его. По словам Элизы, это был совершенно другой человек. Он разжирел, у него отекли и распухли лодыжки, лицо обрюзгло, потухли глаза. Он, всегда имевший такой мальчишеский вид. теперь выглядел много старше своих лет — угрюмый, больной, подавленный. Редко звал он теперь приятелей на ранчо, чтобы угостить уткой за обедом. Утратив остатки душевного равновесия, он безвольно плыл по течению. Его встречали пьяным в Окленде, он устраивал скандалы в общественных местах.

Вскоре по приезде он побывал в Пьедмонте, у Бэсси. Бывшие супруги встретились нежно. Наконец-то он понял, что был жесток с ней, что потерял детей по собственной вине. Он предложил Бэсси удвоить ее ежемесячное содержание. Бэсси согласилась.

— Если я тебе когда-нибудь буду нужен, — сказал Джек бывшей жене, — я приду, как бы ни был далеко.

— Ты едва ли будешь нужен мне, Джек, но если это случится, я тебя позову, — ответила Бэсси.

Был на свете всего один человек, кроме Элизы, которого Джек любил, которому верил до конца: Наката. «Шесть или семь лет ты был со мной и днем и ночью. Куда бы меня ни носило по свету, ты прошел со мной через все опасности. Мы часто встречали бурю и смерть; они стали для нас обоих чем-то обычным. Я вспоминаю, с каким благородством держался ты рядом со мною в бурные дни. Я вспоминаю, как ты ухаживал за мной во время болезни, вспоминаю часы веселья, когда ты смеялся со мною, а я — с тобой». Наката, уехавший от «хозяина» в Гонолулу учиться на зубного врача, отвечает: «Вы дали мне кров и хлеб; Вы всю ночь провели на ногах, чтобы спасти меня, когда я отравился. Вы тратили драгоценное время, чтоб научить меня читать и писать. Вы представляли меня гостям и знакомым как Вашего друга, как сына. И Вы были для меня отцом. Ваше большое сердце — вот что создало эти бесконечно дорогие для меня отношения». Так, в Накате, своем слуге японце, обрел Джек единственного сына, единственную сыновнюю любовь, которую ему суждено было изведать.

— Джек, ты самый одинокий человек на земле. Того, о чем ты мечтал в глубине души, у тебя ведь никогда не было, — сказала ему однажды Элиза.

— Господи, да как ты узнала? Он всегда говорил: «Хочу пожить недолго, но весело». Сверкнуть по небесному своду двадцатого века слепящей кометой так, чтобы отблеск его идей сохранился в каждой человеческой душе. Гореть ярким, высоким пламенем, сгореть дотла, чтобы смерть не застала его врасплох, пока не истрачен хотя бы медный грош, не доведена до конца последняя мысль. Он всегда был согласен с Джорджем Стерлингом: не засиживайся в обществе собственного трупа; дело сделано, жизнь кончилась — раскланивайся и уходи.

Оставались книги, которые все еще хотелось написать: роман «Христос», автобиография под названием «Моряк в седле», «Дальние дали» — повесть о тех днях, когда начнет остывать наша планета. Когда были силы, ни одна книга, казалось, не может выразить все, что ему хотелось сказать. Он написал пятьдесят книг — разве вложена в них до конца вся его сила? Но он устал. Проходя мимо белых картонных коробок, рядами выстроившихся у него в кабинете, он снова и снова твердил себе, что он уже не новобранец, а ветеран. Он знает, что вражеский рубеж не будет взят к рассвету — ни сегодня, ни через сотню лет.

Он отвоевал свое, сделал дело, сказал свое слово — и заслужил покой. Он сделал много ошибок, совершил несчетное множество глупостей, зато по крайней мере вел крупную игру и никогда в жизни не занимался с мелочами. Пора отойти в сторону, уступить место молодым, кто прокладывает свой путь наверх. Подобно боксерам, о которых он писал, ему нужно дать дорогу «молодости — неугасимой и неодолимой, которая всего добьется и никогда не умрет», как он частенько говорил.

Удивительно, размышлял он, как человек, сам того не желая, может заслужить известность тем, что ему совершенно чуждо. Критики, например, осуждают его за то, что ему не хватает одухотворенности — ему, работы которого насквозь пропитаны философией и любовью к человечеству. Разве не звучали в его книгах два мотива: один — внешний, поверхностный, другой — глубокий, скрытый, который могли понять лишь немногие? Еще в то время, когда он был корреспондентом на русско-японской войне, к нему в гостиницу как-то явился представитель местной власти и сообщил, что все население собралось внизу на площади посмотреть на него. Джек был страшно польщен: подумать только — даже до далекой корейской глуши дошла слава о нем! Но когда он взошел на трибуну, воздвигнутую специально для него, чиновник осведомился, не согласится ли он сделать им любезность и… вынуть изо рта вставные зубы? И целых полчаса стоял Джек на трибуне, вынимая и вставляя обратно искусственную челюсть под аплодисменты толпы. Тогда-то у него. впервые и блеснула мысль, что человек редко бывает знаменит тем, ради чего он борется и умирает.

В письме к одной девушке, обратившейся к нему за поддержкой, он пишет: «Теперь, в зрелом возрасте, я убежден, что игра стоит свеч. Я прожил очень счастливую жизнь. Мне повезло больше, чем миллионам людей моего поколения. Пусть я много страдал, зато я пережил, повидал и чувствовал многое, что не дано обычному человеку. Да, игра, несомненно, стоит свеч. А вот и подтверждение этому: все друзья твердят в один голос, что я толстею. Разве это само по себе не служит наглядным свидетельством моей духовной победы?»

Но оказалось, что долгое сражение гораздо приятнее самой победы: в детстве ввергнутый по милости матери в самую бездну нищеты, он сам, без чьей либо помощи, пробился наверх.

Джеку казалось, что вместе с ним стареет весь свет. «С миром приключений, можно сказать, покончено. Поблекли и стали прозаическими даже причудливо-красочные портовые города семи морей». Он еще давным-давно говорил: «Я — идеалист, который верит в реальную действительность. Вот почему во всех моих книгах я стремлюсь остаться ей верен, то есть обеими ногами вместе с моим читателем стоять на земле; как бы высоко ни залетели наши мечты, основанием для них должна служить реальность». Да, он мечтал, и это были высокие мечты, а теперь он вернется к действительности — и не дрогнет, увидев, что и мечтам и жизни пришел конец.

Но прежде чем этот конец наступил, угасающий дух Джека Лондона в последний раз вспыхнул с прежней силой. Он написал два прекрасных рассказа — один об Аляске: «Как аргонавты в старину», а другой — о Дороге: «Принцесса», снова перенесший его к буйным и романтическим дням юности, к первым успехам. Он велел Форни приступить к постройке круглого каменного здания молочной фермы; по длинной дороге вверх, на ранчо потянулись подводы с мешками цемента. Он еще будет посылать в Сан-Франциско молоко, масло, сыр — самый высокосортный товар марки «Джи Эл» — Джек Лондон…

И старый Джон Лондон, будь он в живых, тоже гордился бы сыном. Вместе с Элизой Джек съездил в Сакраменто на калифорнийскую ярмарку. Все, что намечено, будет создано на ранчо, говорил он Элизе. Три четверти дела сделано, и скоро они ни от кого не будут зависеть. Он выписал из Нью-Йорка и Англии книги: «Осада порта Ля Рошель», «Расовый распад», «Счастье в браке», драйзеровского «Гения», «Конго» Стенли и с полдюжины других — о ботанике и эволюции, обезьянах и калифорнийской флоре, о голландцах — основателях Нью-Йорка.

Он задумал путешествие по странам востока, заказал билеты на пароход, потом вернул их обратно. Задумал поехать в Нью-Йорк, один, но Нинетта Пэйн как раз в это время затеяла против него судебное дело о водоемах, и пришлось остаться в Глен-Эллен. Почти все соглашались с тем, что он имеет право пользоваться водой. В последний день судебного разбирательства он давал показания четыре часа подряд и покинул зал суда вместе с Форни, который говорит, что у Джека в этот день были сильные боли: начиналась уремия. Несколько дней спустя он пригласил к себе на завтрак всех соседей, от имени которых было подано прошение в суд Вот тогда-то за дружеской беседой они и стали уверять его. что никогда не хотели, чтобы суд запретил ему пользоваться водоемом.

Во вторник, 21 ноября 1916 года, он закончил все сборы, чтобы на другой день уехать в Нью-Йорк, и до девяти часов вечера мирно беседовал с глазу на глаз с Элизой. Он сказал ей, что заедет на скотный базар в Чикаго, отберет подходящих животных и отправит на ранчо, а Элиза согласилась съездить на ярмарку в орегонский город Пендлтон и посмотреть, нельзя ли там подыскать короткорогих телок и бычков. Джек велел ей, во-первых, выделить в распоряжение каждой рабочей семьи участок земли в один акр и на каждом участке построить дом; во-вторых, подобрать площадку для общинной школы и, в-третьих, обратиться в специальные агентства, чтобы нашли хорошую учительницу. Кроме того, нужно было также выбрать участок для постройки магазина. Он стремился поставить дело так, чтобы все необходимое производить здесь же, на ранчо, создать натуральное хозяйство — кроме муки и сахара, ничего не привозить.

Пора было ложиться спать. Через длинный холл Элиза проводила его до дверей кабинета.

— Вот ты вернешься, — сказала она ему, — а я уж и магазин построю, и товаров туда навезу, и школу отделаю. Выпишу учительницу — ну и что там еще? Да, потом мы с тобой обратимся к правительству — пускай уж у нас откроют и почтовое отделение; поднимем флаг, и будет у нас здесь свой собственный городок, и назовем мы его «Независимость», верно?

Джек положил ей руку на плечи, грубовато стиснул и совершенно серьезно ответил:

— Идет, старушка, — и прошел сквозь кабинет на террасу в свою спальню.

Элиза отправилась спать.

В семь часов утра к ней в комнату с перекошенным лицом влетел Секинэ, слуга японец, сменивший Накату:

— Мисси, скорей! Хозяин не в себе, вроде пьяный!

Элиза побежала на балкон. Одного взгляда было достаточно: Джек — без сознания. Она бросилась к телефону: Сонома, доктор Аллен Томпсон. Врач обнаружил, что Джек уже давно находится в глубоком обмороке. На полу он нашел два пустых флакона с этикетками: морфий и атропин, а на ночном столике — блокнот, исписанный цифрами — вычислениями смертельной дозы яда. Томпсон распорядился по телефону, чтобы сономский аптекарь приготовил противоядие от отравления морфием, и попросил своего ассистента, доктора Хейса, привезти препарат на ранчо. Врачи промыли Джеку желудок, ввели возбуждающие вещества, растерли конечности. Лишь однажды во время всех этих процедур им показалось, что он приходит в себя. Глаза Джека медленно приоткрылись, губы задвигались, он пробормотал что-то похожее на «Хелло» и снова потерял сознание.

Обязанности сестры, вспоминает доктор Томпсон, исполняла убитая горем Элиза. Что касается миссис Чармиан Лондон (которой Джек в 1911 году завещал все свое состояние), «она в тот же день упомянула в разговоре со мной, что если Джек Лондон умрет, — а сейчас это представляется весьма вероятным, — его смерть не должна быть приписана ничему, кроме уремического отравления. Я возразил. Приписать кончину ее мужа только этому будет трудно, любой утренний разговор по телефону могли нечаянно услышать. Да и аптекарь мог рассказать кому-нибудь о том, что приготовил противоядие; таким образом, причину смерти все равно будут иската в отравлении морфием».

Около семи часов вечера Джек умер. На другой день его тело перевезли в Окленд, где Флора, Бэсси и обе дочери устроили ему панихиду. Весь мир оплакивал его смерть. В европейской прессе этому событию уделялось больше внимания, чем смерти австрийского императора Франца Иосифа, скончавшегося накануне. Поступок жены Лютера Бербанка лучше всего рисует скорбь американцев: в ее доме веселилась компания молодежи, собравшейся в университетский городок. Развернув газету, миссис Бербанк крикнула им: «Перестаньте смеяться! Джек Лондон умер!»

Эдвин Маркгэм назвал его когда-то частицей юности, отваги и героизма на земле. С его уходом еще один светоч мира погас.

Ночью его кремировали, а прах привезли обратно на Ранчо Красоты. Всего две недели назад, проезжая с Элизой по величественному холму, Джек остановил своего коня:

— Элиза, когда я умру, зарой мой пепел на этом холме.

Элиза вырыла яму на самой вершине холма, защищенной от жаркого солнца земляничными и мансанитовыми деревьями, опустила туда урну с прахом Джека и залила могилу цементом. Сверху она поместила громадный красный камень. Джек называл его: «Камень, который не пригодился рабочим».

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |