"Фотокамера" - читать интересную книгу автора (Грасс Гюнтер)

Из поднебесья

|

Последним приглашал Паульхен: собрались все, причем вовремя. Паульхен проживает с женой-бразильянкой, которая занимается экстравагантным модным дизайном и сама шьет, преимущественно в далеком Мадриде, поэтому предложено встретиться в португальском ресторане, поблизости от порта. Дескать, цены там по гамбургским меркам вполне доступные. Столик будет заказан заранее.

Итак, условленный час настал. Подаются сардины на гриле. К ним хлеб и салат. Кто не хочет «Винью Верде», пьет пиво «Сагреш». Все восхищаются Паульхеном, который, похоже, делает заказ на португальском. Ранним вечером посетителей в ресторане немного. Стены украшены рыбацкими сетями, в которых декоративно запутались засушенные морские звезды. За едой Нана рассказывает о таких подробностях родов, от которых прошибает пот: «Но все-таки обошлось без кесарева сечения». Лена жалуется в ответ на расспросы Лары, что театрам приходится экономить на всем: «Еле сводим концы с концами».

После кофе — «Oitos bica, faz favor!», просит Паульхен официанта — Таддель, у которого несколько недель назад при энергичной помощи Наны родилась дочка, пародирует забавные изречения своего маленького сына, похожего, по словам Яспера, на отца как две капли воды. Затем все уговаривают Тадделя исполнить «Бестолкового Руди», как он делал это прежде в деревне, и ему — без особой охоты — приходится спеть старый шлягер, за что его награждают аплодисментами. Теперь даже Лара по общей просьбе соглашается вспомнить детство и попищать, подражая морским свинкам; Нана смеется дольше всех и кричит: «Еще, еще, пожалуйста!» Только Паульхен остается серьезным, собранным, будто ему предстоит высказать нечто важное, но пока он медлит.

По счастью, все за столом готовы взять слово, особенно Пат. Пока Жорж в последний раз, как считают собравшиеся, устанавливает микрофоны, его брат-близнец задает окружающим вопрос, кому из них больше всего досаждает слава отца и его знаменитость. Впрочем, никто не выставляет себя особенно пострадавшим от отцовской известности. Лара рассказывает, как в детстве потребовала у отца дюжину автографов: «Покачав головой, он расписался на дюжине листочков, но спросил: „Скажи-ка, дочка, зачем тебе столько?“ Я объяснила: „За дюжину твоих я получу один автограф Хайнтье“».

Она не помнит, расстроился ли отец из-за подобного обменного курса или же посмеялся над ним. Во всяком случае, он попытался напеть шлягер Хайнтье: «Мамуля, купи мне лошадку». А потом опять встал за конторку к своей любимой пишущей машинке «Оливетти».

Эта реплика Лары побудила Пата взять слово.

У него всегда так. «Надо это проработать!» — говорил он. Любой из нас видел, как он «прорабатывал» все, что ему довелось пережить в юности, когда он носил короткие штаны. Все это нацистское дерьмо. Все, что узнал о войне, от чего натерпелся страху и как уцелел. Позднее, когда кругом остались одни руины, пришлось разбирать развалины и страдать от голода… В доме из клинкерного кирпича во Фриденау или в деревенском доме приходского смотрителя и потом в Белендорфе он постоянно что-то писал, стучал на своей «Оливетти», стоял за конторкой или расхаживал по комнате, курил — раньше самокрутки, теперь трубку, — бормотал отдельные слова, длинные витиеватые фразы, корчил гримасы, вроде меня, и не замечал, если кто-либо из нас — я, Жорж или ты, Лара, а в деревне вы, парни, или Таддель — заглядывал к нему, когда он опять над чем-то корпел. Позднее даже Лена и Нана увидели, что означает для него «проработка»: одна книга за другой. Между книгами — прочие дела, поездки, выступления, публичные речи тут и там. А еще ему приходилось отбиваться от нападок справа и с крайне левого фланга… Когда мы бывали у него наверху, он делал вид, будто слушает каждого из нас. Даже отвечал впопад. Но было понятно: он прислушивается лишь к тому, что происходит у него внутри. Он говорил мне, как наверняка каждому из вас, когда вы были маленькими: «Погоди, я поиграю с тобой позже, если выдастся свободное время. Сначала надо кое-что проработать, нельзя откладывать…»

Поэтому он не слишком обращал внимание на очередные нападки газетчиков…

…а нападки бывали всякий раз, когда выходила новая книга.

Но, может, он только делал вид, что не обращает внимания. «Прошлогодний снег», — говорил он.

И все-таки это не мешало его славе, которая иногда раздражала, особенно если люди на улице…

Его слава раздражала порой и нас, когда учитель твердил: «Тебе должно быть известно, что твой отец придерживается на данный счет совершенно другого мнения…»

Б деревне ему не раз хамили, приставали не только пьяные, но и покупатели в магазинчике Крёгера, когда отец…

Зато за границей он пользовался большим уважением, даже у китайцев…

Марихен говорила про очередные нападки газетчиков: «Собачья свора. Пусть себе брешут. Мы будем делать свое дело».

Поэтому она и помогала ему своей бокс-камерой.

До последнего!

Снимала даже его окурки, позднее трубки и пепельницы, полные обгорелых, лежащих крест-накрест спичек, потому что — говорила она Жоржу и мне — такие фотографии, дескать, свидетельствуют о нашем отце лучше, чем он сам готов о себе рассказать, чем он может или способен себя объяснить.

Ему приходилось вынимать вставную челюсть, выкладывать на тарелку, чтобы ее можно было сфотографировать…

При этом Марихен ложилась плашмя на стол, вплотную придвигая к выбранному объекту свою фотокамеру «Агфа-специаль» или же «Прайс-бокс».

Однажды в Брокдорфе — это было еще до того, как там построили атомную электростанцию, — я видел, как он шел босой по берегу Эльбы, а она снимала отпечатки его ступней. Шаг за шагом. Выглядело фантастически.

А когда он — будучи влюбленным — написал на песке имя Ромашки, это также было запечатлено фотокамерой.

Давай, Марихен! Щелкни!

Она слишком зависела от него, не только в финансовом отношении, но и…

…и, наоборот, отец тоже нуждался в Старой Марии. Так было всегда.

Задолго до вашей Ромашки.

Может, даже до нашей матери, когда он еще был, так сказать, вольным стрелком…

Я же говорю: вероятно, Марихен была раньше его любовницей. Тут уж ничего не поделаешь.

Она до самого конца выглядела такой хрупкой.

А он часто говорил: «Что бы я делал без нашей Марии?!»; поэтому мы думали — я был совершенно уверен, Жорж не очень, — что у них раньше был роман, втихаря. Просто наша мать ничего не замечала или делала вид, будто ничего не замечает, как позднее ваша Ромашка…

Все равно никто толком не знает, что там между ними…

Я лишь говорю, что такое могло быть. В ту пору, когда я занимался биоактивным сельскохозяйственным производством, держал двадцать коров и варил сыр, которым торговал прямо с фермы или на рынке в Гёттингене, то задал ему прямой вопрос, а он ответил: «Эта особая разновидность любви, как бы побочная и не связанная с сексом, оказывается зачастую гораздо более долговечной…»

А когда он однажды навестил меня в Кёльне, чтобы поинтересоваться, как идет моя профтехучеба на западногерманском телевидении, прозвучала следующая фраза: «Из всех женщин, которых я любил раньше или люблю до сих пор, Марихен единственная, кто не хочет от меня ничего, а отдает все…»

Ну, вот уж! Опять в нем заговорил султан из гарема. Ведь я же сказала: ваша Марихен абсолютно зависела от него. Добавлю: к сожалению. А он ею пользовался, даже если в смысле физической близости между ними ничего не было. Как-то раз мне понадобились фотографии для приемных документов в театральное училище, тут она мне откровенно призналась: «Для твоего папы, Лена, я сделаю все, что угодно. Даже дьявола щелкну моим ящичком, чтобы он убедился, что дьявол — тоже всего лишь человек». Между прочим, получились вполне нормальные фотографии, какие обычно подаются при приеме в театральное училище.

У меня совершенно иное представление о Старушенции: когда Ромашка и мой папа уехали в очередное путешествие и ей пришлось присматривать за Яспером, Паульхеном и за мной, она как-то раз за завтраком, перед самым приездом школьного автобуса, выдала мне следующую фразу: «Ты точно такой же стервец, как твой папаша. Вечно — я! Я! Я! До иных ему дела нет».

Мне известно другое. Когда мой Йогги был еще жив, но уже не катался на метро, одряхлел и напоследок ослеп, Старая Мария откровенно призналась: «Знаешь, Лара, ваш отец пообещал моему Гансу перед самой его смертью заботиться обо мне, что бы ни произошло, пусть хоть небо упадет на землю…»

Ах, слишком много неразберихи. Каждый твердит свое. Мы, к сожалению, редко виделись с вашей Старой Марией; она снимала меня на цепочной карусели — так здорово, мы летим втроем, совсем рядом…

И потом, когда она щелкала нас у Стены, которая была еще целехонькой. В принципе, я всегда мечтала лишь о том, чтобы мы с папой… Ладно, больше ни слова об этом. Но мама, которая считает, что хорошо изучила папу, всегда полагала: Старая Мария как бы заменила ему собственную мать, потому что его мама…

Вот уж нет, пустые домыслы. Она четко и однозначно заявила мне однажды, когда я наблюдал за проявкой в темной комнате: «Старик получает от меня лишь то, что хочет от своего Щелкунчика. А люблю я только моего Ганса, до сих пор, хоть и был он поганцем, как все мужики».

О'кей, о'кей! Можете продолжать детский лепет… А ведь у вас у самих уже есть дети, причем целая куча. У одной Лары пятеро. Вот пусть они и рассказывают, как наша история сложилась дальше, после смерти Марихен. Что в итоге вышло хорошо, а что плохо.

Наверняка у нее нашелся бы повод поохать, проворчать: «Ах, морока!»

А я говорю — чушь несете! Вы еще не знаете настоящей мороки.

У Жоржа, например, все идет нормально и с женой и с дочками…

По крайней мере, так кажется.

Да и у тебя, Таддель, дела обстоят не хуже.

Всюду верховодят сильные женщины.

Как у Яспера. Его мексиканка строго следит за порядком.

Вроде Ромашки у Старика.

Теперь у них шестнадцать внуков и внучек. Вместе с новорожденной Тадделя. А если Лена решит устроить передышку с театром и у нее появится малыш да еще к ней присоединятся Паульхен и Нана, то наши потомки когда-нибудь и впрямь смогут заняться нами, как предложил Яспер…

Не! Лучше не надо…

Да пускай себе — все наперебой, вроде нас…

Только у наших детей не будет Старой Марии, которая щелкала бы их бокс-камерой, чтобы исполнялись самые сокровенные мечты, чтобы можно было узнать про будущее и прошлое, а еще не будет того, что наш папа пожелал к своему восьмидесятилетию, — общий сбор, на котором мы, все вместе, должны наговорить на магнитофон чистую правду, не щадя ни себя, ни его…

Поправка! Еще раньше, когда ему стукнуло семьдесят и мы праздновали с ним в Стокгольме — мужчины во фраках и накрахмаленных сорочках, женщины в длинных бархатных или шелковых платьях, — он попросил, чтобы мы откровенно, без обиняков, поделились собственными воспоминаниями, но никто не согласился…

Никто не захотел.

Зато он танцевал со мной в королевском дворце, когда заиграл классный диксиленд и мы…

…и с Ромашкой тоже…

…выдали настоящий блюз.

Мы все дивились, как оба до сих пор…

Жаль, что Марихен с нами не было.

Да! И ее волшебного ящичка тоже.

Спорим, наверняка получились бы снимки какой-нибудь жуткой пляски смерти. Будто все мы скелеты, а скелет Пата скачет впереди всех.

Хотел бы я знать, куда подевались все негативы, которые были сделаны старой «Агфой», и тысячи отпечатков. Если подсчитать, сколько она израсходовала кассет с пленкой «Изохром» сначала у нас на Карлсбадерштрассе, потом в доме из клинкерного кирпича…

Думаю, больше тысячи.

У папы якобы ничего не сохранилось. Я однажды спросила: «Хороший получился бы семейный альбом, а? Взять хотя бы снимки моего Йогги, катающегося на метро…»

…или фотографии, где мы, мохнатые, гложем кости в каменном веке…

…или где Таддель — юнга китобойного судна, которое захлестывают огромные волны…

…или где Жорж летит на своем автомобиле высоко над крышами Фриденау.

А еще есть замечательные снимки, где я кручусь на карусели между папой и мамой…

Ясное дело, Нана! Для каждого было снято то, о чем он мечтал или чего больше всего боялся.

А еще наша Мария сняла в вевельфлетской церкви картину, которая изображала арбалетчика, стреляющего в яблоко. На отпечатке вместо мальчика получился Паульхен — у него на голове лежало яблоко, в которое по идиотскому приказу какого-то графа должен был попасть из арбалета крестьянин Хеннинг Вульф…

…сам Хеннинг Вульф был, конечно, похож на моего папу, он держал в зубах вторую арбалетную стрелу…

Судя по всему, это северный вариант Вильгельма Телля?

Ну нет, Старшой! С точки зрения исторической хронологии, здешнее событие произошло гораздо раньше швейцарского выстрела в яблочко.

А что, интересно, стало с крысиными снимками и серией фотографий, где наши матери отправились по Балтике на эвере разыскивать Винету и под конец, надев лучшие наряды и нацепив все украшения…

Папа лишь отмахнулся, когда я предложила сделать семейный фотоальбом: «Все пригодное я отрабатывал сразу, потому что со временем негативы выцветали, а отпечатки блекли. Ничего от них, к сожалению, не осталось».

Он прямо-таки ныл: «Мне не хватает еще кое-каких снимков. Например, ранних механических пугал. Или той серии, где в конце войны пес удирает с запада на восток и бежит, бежит… Хорошо бы сохранить их для архива».

Я донимал его вопросами, но он лишь сказал: «Поинтересуйся у Пауля. Он ведь до самого конца торчал в ее темной комнате. Может, у него осталось что-нибудь стоящее».

Вот видишь!

Я и сам про это думал.

А еще хотелось бы узнать, правда ли, как подозревал отец, Марихен добавляла в проявитель немножко собственной мочи, потому что иначе не…

Давай, Паульхен! Выкладывай все начистоту…

Ничего не знаю. Ничего. Все это враки. Про мочу — вы сами не верите. Отцу такая фантазия пришла в голову, потому что ведьмы в Средневековье… Абсолютный бред. Мы пользовались самым обычным проявителем. Наша Мария обходилась без трюков и мухлежа. Старые негативы она уничтожала. «Долой эту чертовщину!» — сказала она однажды. Дело было в воскресенье, мы находились одни в доме за дамбой; она побросала негативы в ведро, чиркнула спичкой, пламя полыхнуло, и все сгорело. Случилось это ровно на следующий день после того, как по настоянию Ромашки было решено, что семья переедет в Гамбург, чтобы мы…

Выбрались наконец из захолустья!

В Гамбурге, на Шваненвик, мы зажили гораздо лучше. Учеба наладилась — по крайней мере, у меня — по сравнению с вильстерской школой.

Но Марии наш переезд не пошел впрок, она расхворалась, исхудала…

Папа, к сожалению, передал старый дом приходского смотрителя какому-то ведомству по делам культуры, чтобы его предоставили писателям, которые могли бы работать в мансарде или в гостиной, выложенной желто-зеленой плиткой; Старая Мария не вынесла расставания с этим домом, она прямо-таки бежала из деревни назад в город, где оказалась совсем одна в чересчур большом для нее фотоателье на Курфюрстендамм, а потом начала хворать все сильнее и сильнее, покуда не…

Плохо было дело, из-за почек…

Пришлось лечь в больницу.

А ведь наша Марихен раньше никогда не болела, она сама называла себя «живучей старухой»…

Ромашка позаботилась об отдельной палате.

Это была католическая больница, где медсестрами служат монашки и на стенах висят распятия, поэтому…

…говорят, Старушенция швырнула в монашку крестом.

…за то, что монашка, ссылаясь на гигиенические нормы, захотела вымыть ей ноги…

Крест она швырнула в монашку потому, что та якобы сказала: «Ну-ну, мы же хотим предстать перед Господом с чистыми ногами…»

Поэтому она вышла из себя, совершенно потеряла самоконтроль, сорвала со стены распятие и чуть было не раскроила монашке голову…

В этом — вся Марихен!

Она сама рассказала Ромашке эту историю, по горячим следам.

А еще Старушенция вроде бы посетовала: «Жаль. Если бы со мной была моя фотокамера, та набожная дура появилась бы у меня на снимках голой, как Господь ее создал…»

Она умерла спустя всего несколько дней.

…с невымытыми ногами.

Покоится теперь, ясное дело, на Целлендорфском кладбище, рядом со своим Гансом.

Грустно все это…

А сколько лет было нашей Марихен?

Никто точно не знает, даже отец.

Ах, как она могла разъяриться, когда что-то приходилось ей не по нраву или кто-либо из вас выкидывал какой-нибудь фортель в духе Тадделя.

Но мы с Леной слышали, что скончалась она вполне мирно…

…причем не в больничной палате, а в собственной постели…

…и выглядела покойница как девочка…

К сожалению, никого не было рядом, когда она умерла.

Даже папы.

Совсем одна была…

Нет, нет! Все произошло абсолютно иначе. И не в городе, даже не в самой деревне. Это случилось на дамбе, когда разыгралась буря…

Ладно, Паульхен, рассказывай…

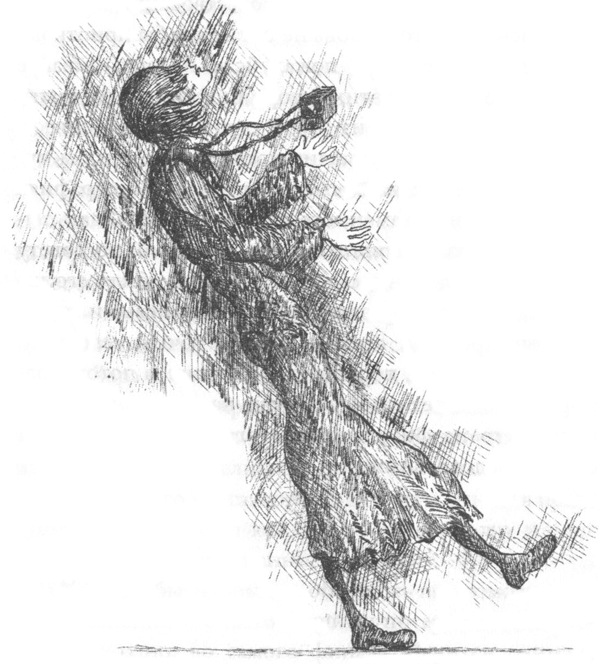

Я был с ней. Уговаривал: «Марихен, давай повернем назад!» Но она шла все дальше, в сторону Холлерветтерна, к дамбе на Эльбе. Небо над маршем было ясное. Только ветер поднялся страшный, баллов восемь, если не десять… Причем дул он с востока, не как обычно с норд-веста. «Стой, Марихен!» — кричал я. Но у нее был такой вид, будто ей нравится идти против штормового ветра. Она совсем наклонилась. Я, конечно, тоже. Только моя псина Паула не хотела идти дальше… Дошли мы до места, где дамба Штёра упирается в дамбу Эльбы. Паула еще раньше от нас отстала. Был прилив. Но по реке почти не ходили суда, к тому же было воскресенье. Я уже говорил, что перед этим она сунула все негативы в ведро…

Ты сказал, что она подожгла негативы и они полыхнули…

Здесь, на эльбской дамбе, порывы ветра стали еще сильнее. При этом видимость была отличной, и вниз по течению можно было разглядеть даже башенные краны на проклятой атомной электростанции, строительство которой было уже окончательно решено. Больше смотреть было не на что, один мощный порыв ветра следовал за другим. «Марихен! — кричал я. — Тебя же унесет!» И тут она полетела. Просто оторвалась от земли. Наверное, от особенно сильного порыва ветра. Она же была легонькой, поэтому ее понесло, нет, она полетела, взметнулась над дамбой, почти вертикально, похожая сначала на черточку, потом на точку и, наконец, исчезла, растаяла в небе… Я же говорю, оно было синим, абсолютно синим. Ни облачка. Чистое синее небо. И тут что-то упало. Мне под ноги. Да, свалилось с неба прямо мне под ноги. Это была бокс-камера на ремешке. Да-да, с неба. Но при падении ничего не повредилось. Могло бы шарахнуть меня по голове, ведь я все еще стоял на дамбе, глядя вверх, стоял на том самом месте, откуда взлетела Марихен, став черточкой, точкой, пока не исчезла совсем, навсегда…

В этом весь Паульхен.

Выдумки.

Игра воображения.

Тебе опять все приснилось.

Зато красиво как: ваша Мария просто возносится на небеса…

А потом оттуда падает ее бокс-камера…

Вообще-то можно себе представить, что во время урагана происходит что-то вроде вознесения…

Она же была легче перышка.

Давай дальше, Паульхен!

Не перебивайте его!

Да, Паульхен! Что было потом? Ну пожалуйста.

Сначала я совершенно растерялся. Подумал, ерунда какая-то. Просто померещилось. Но передо мной лежала не только ее «Агфа», рядом, на дамбе, стояли ее башмаки, а в них торчали носки. Забыл сказать, что, когда она взлетела, а я все звал ее: «Марихен!», она — уже налету — крикнула: «С чистыми ногами!» И я увидел, как она, босая, улетает вверх, становясь все меньше и меньше. Я нагнулся, подобрал башмаки с носками, повесил на себя «Агфу» и пошел, подгоняемый ветром, который дул теперь мне в спину, обратно в деревню, только не по дамбе, а через тоннель, по дороге, прямо на церковную колокольню. Я не знал, что мне делать, — Таддель пропадал где-то со своей девчонкой, Яспер был уже в Америке у мормонов, а Ромашка со Стариком ездили по Гольштейну, участвуя в избирательной кампании, — поэтому я отправился к дому за дамбой, сразу в темную комнату. Хотел посмотреть, что получилось на пленке, которую она зарядила перед выходом, сказав мне: «Пройдусь по дамбе, глотну свежего воздуха. Ветрено сегодня, мне нравится. Хочешь со мной, Паульхен?» Ну вот. Посмотрел. Пленка была отснята. Я проявил пленку, как она меня учила. Сначала подумал, что брежу или что-то напортачил при проявке. Выходило, будто снимки сделала Марихен, когда босой возносилась на небо. Все восемь штук, абсолютно четкие. На взлете, потом с еще большей высоты и, наконец, с сумасшедшей перспективой…

Ну и что? Видно было деревню, верфь?

Старый дом приходского смотрителя и кладбище позади?

Я увидел будущее. Кругом только вода! Дамбы затоплены, их не видно. Верфь — тоже. От деревни — только верхушка церковной колокольни. А в остальном лишь вода, ни одного судна, вообще ничего. Даже плотика захудалого нет, на котором спаслись бы люди. Помните, Марихен сделала серию фотографий, на которых мы перенесены в каменный век, вся восьмерка — да, Лена и Нана, вы тоже, — сидим на плоту, лохматые, грызем мясные кости и обсасываем рыбные косточки. Вероятно, тогда произошел такой же потоп, а нам повезло уцелеть. Теперь не уцелел никто. Или же — будем надеяться — все успели уйти, когда вода поднималась, поднималась, пока — как мы до сих пор видели это только по телевизору — не перехлестнула через дамбу и не затопила все марши, и Вильстерский марш и Кремпский. Печальная получилась картина, которую она щелкнула напоследок. Тут у меня в темной комнате полились слезы. Не удержался, расплакался, потому что Марихен не стало — она вознеслась на небеса, остались только башмаки да носки, которые моя Паула обнюхала, а потом тихонько заскулила, так как повернула домой еще до Холлерветтерна и теперь вообще ничего не могла понять. А может, я заплакал потому, что наше будущее выглядело так печально: одна вода, кругом вода. Потом я прибрался в темной комнате, потому что Марихен всегда следила у себя за порядком. А фотографии порвал, негативы порезал. Она бы сама так поступила, ворча: «Долой эту чертовщину!» О ее вознесении на небеса и о последних снимках я до сих пор никому не сказал ни слова, даже Ромашке. Не верю я, что нам уготован такой плохой конец…

…или еще хуже: не будет воды, все высохнет, покроется песком и пылью. Кругом пустыня, сплошная пустыня.

Не может такого быть. Паульхену опять все приснилось.

И вознесение тоже.

Но сны порой сбываются…

Вам только катастрофу подавай.

…значит, мы уцелеем, но будем жить как в каменном веке.

А куда подевалась фотокамера?

Ну же, Паульхен, что стало с бокс-камерой Марихен?

И где ее ботинки?

У кого ящичек?

У тебя, что ли?

По мнению Тадделя, Марихен было безразлично, что станет с ее имуществом после смерти…

…и кому что досталось после того, как ее, допустим, и впрямь унесло порывом ветра; ведь Паульхен утверждает, будто собственными глазами видел, как ее взметнуло вверх и она пропала…

…очутилась на небесах, у своего Ганса…

…или же в преисподней.

Ей и это было до лампочки. Главное, ей хотелось оказаться вместе с Гансом.

По словам Ромашки, государственная казна захапала себе все имущество, оставшееся от Марихен, потому что она отказалась составлять завещание и не написала никаких бумаг на сей счет…

Значит, все пропало? «Лейка», «Хассельблад» и прочее?

Но не бокс-камера же!

Кому нужна эта рухлядь…

Признайся, Паульхен, ты не…

Хорошо, если она досталась тебе, ведь ты — профессиональный фотограф, тебе наверняка…

О'кей, это было бы справедливо…

Ничего я вам не скажу. Все равно никто не поверит.

Спорим, он припрятал бокс-камеру в надежном месте, где-нибудь в Бразилии…

Верно, Паульхен?

Небось хотел снять ею в джунглях последних индейцев и остатки тропических лесов?

Так где же все-таки фотокамера?

Где, черт побери?

Прекратите.

Паульхен лучше знает, почему ему следует держать язык за зубами…

У каждого свои секреты.

Я вам тоже не обо всем докладываю.

Никто не рассказывает всего.

А уж наш папа и подавно.

Нет больше и новых историй из темной комнаты; с тех пор как не стало Марихен с ее фотокамерой, все пошло своим чередом, сделалось скучным.

Пора и нам кончать.

Кончаем!

Мне все равно пора, надо в клинику. Сегодня у меня опять ночное дежурство, как и вчера. Пять родов приняла, все несложные. Лишь одна из матерей — немка. Остальные четверо — отовсюду. Кстати, хочу сфотографировать пятерых новорожденных. Буду снимать теперь после каждых родов. Специально купила бокс-камеру на блошином рынке… Причем не самую дешевую, зато точь-в-точь как та, что была у вашей Старой Марии. Даже надпись есть: «Агфа». Матери радуются, конечно, снимкам своих малышей. Оставляю их на память, но и мне, как акушерке, это интересно в профессиональном отношении; может, сумею увидеть, что получится из малышей, когда они вырастут…

Давай, Жорж, выключай микрофоны, а то этому конца не будет, никогда…

…ведь отец придумает очередную историю…

…вечно последнее слово за ним, а не за нами…

Но ему нечего больше сказать. Взрослые дети глядят строго. Указывают на него пальцем. Отец лишен слова. Дочери и сыновья настаивают: «Все это сказки, сказки…» — «Верно, — тихо возражает он. — Только это ваши сказки, я лишь дал вам возможность рассказать их самим».

Быстрый обмен взглядами. Недоговоренные, оборванные на полуслове фразы: заверения в любви, но и накопившиеся за долгие годы упреки. Уже отменяется то, что запечатлено на снимках. Уже снова детей зовут их настоящими именами. А отец скукоживается, готов исчезнуть совсем. Уже слышится шепоток, отца подозревают в том, что он, дескать, прибрал к рукам наследство Марихен, фотокамеру и все остальное, припрятал у себя: впрок, чтобы отработать то, что в нем колобродит, покуда он еще жив…

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |