"Каспар Хаузер, или Леность сердца" - читать интересную книгу автора (Вассерман Якоб)

АНГЛИЙСКИЙ ГРАФ

Под вечер в один из последних апрельских дней у подъезда гостиницы «Дикарь» остановилась элегантная дорожная карета; из нее тотчас же вышел рослый господин, благосклонно ответивший на приветствие хозяина, который со всех ног кинулся ему навстречу, ибо никак не ждал такого гостя; обычно в его заведении останавливались только купцы и коммивояжеры. Приезжий потребовал лучшие апартаменты и, не спросив о цене, прошел мимо толпы зевак в высокую дверь. Лакей и кучер внесли сундуки, дорожный мешок и прочий багаж. Путешественник спросил книгу для приезжающих, не дожидаясь, покуда ему ее предложат, и минуту спустя любопытным представилась возможность благоговейно прочитать размашисто написанные слова: «Генри лорд Стэнхоп, герцог Честерфилдский, пэр Англии».

Приезд знатного иностранца наделал такого шуму в городе, что на улице до позднего вечера толпился народ, глазея на ярко освещенные окна, за которыми обитала столь высокопоставленная особа. На следующее утро лорд свез свои визитные карточки в дом бургомистра и еще двух-трех именитых граждан и несколько часов спустя уже принимал ответные визиты; первым к нему явился Биндер, разумеется, помнивший прошлое пребывание лорда во вверенном ему городе.

В пространной беседе с бургомистром граф Стэнхоп, без всяких околичностей, признал, что ныне, как и в первый раз, причиной его приезда явился Каспар Хаузер. Личность найденыша внушает ему участие, сказал лорд тоном, не оставлявшим сомнений в том, что он намеревается предпринять решительные шаги на благо юноши.

Бургомистр отвечал, что предоставляет его светлости полную свободу действий в той мере, в какой это не противоречит принятым установлениям.

— Каким установлениям? — быстро спросил лорд.

Биндер отвечал, что господин фон Тухер назначен опекуном найденыша, причем ему даны весьма широкие права, и вряд ли он сможет дружелюбно отнестись к постороннему вмешательству, не говоря уж о том, что без согласия президента Фейербаха вообще нельзя будет ходатайствовать о каких-либо изменениях в жизни Каспара Хаузера.

Лорд не скрыл своего огорчения и заметил, что в таком случае ему придется нелегко. Далее он полюбопытствовал, неужели до сих пор ничего не выяснено относительно покушения в доме Даумера и премия, им назначенная, так никому и не вручена. Биндер отвечал утвердительно и присовокупил, что сумма, великодушно предоставленная в распоряжение городских властей, хранится нетронутой в ратуше и его светлость может в любую минуту получить ее обратно, поскольку ныне уже отпала всякая надежда обнаружить преступника.

Последующие дни лорд посвятил исключительно светским обязанностям. Визиты, обеды, чаепития, ужины, да и сам он устраивал немноголюдные, но премилые приемы в гостинице, для каковой цели специально нанял французского повара. Если в тайные его намерения входило завербовать себе друзей и почитателей, то он, безусловно, в этом преуспел. Если он ставил себе целью поближе узнать хороших людей и ознакомиться с их убеждениями, то и это далось ему без труда; многие из них горячо ему симпатизировали, чувствовали себя польщенными близостью с ним, восхищались всем, что бы он ни делал.

Он использовал любой повод, чтобы свернуть разговор на Каспара Хаузера, стремился все больше и больше узнать о нем, упивался всеми трогательными подробностями, которые ему могли сообщить; при этом, однако, не считал возможным посетить учителя Даумера, ибо это всем бросилось бы в глаза, и удовольствовался тем, что призвал к себе тюремщика Хилля и о многом его расспросил.

Хилль, несколько выведенный из равновесия таким отличием, с живостью, неожиданной в этом поседевшем среди преступников человеке, рассказал о горестных одиноких забавах Хаузера, его глубоком обмороке, который так поразил всех; под конец же, красный от усердия, воскликнул, что готов присягнуть в невинности юноши, даже если сам господь бог держится обратного мнения. Явно потрясенный, граф Стэнхоп улыбнулся, сказал, что не о виновности здесь речь, и, щедро наградив тюремщика, отпустил его.

Наконец он решился искать встречи с господином фон Тухером, а значит, и с Каспаром. На удивленные вопросы, почему он так долго ее откладывал, лорд отвечал, что для этой встречи ему необходимо было набраться душевных сил, ибо он боится мига, когда впервые увидит Каспара, да, да, «мне боязно и радостно, как ребенку в сочельник».

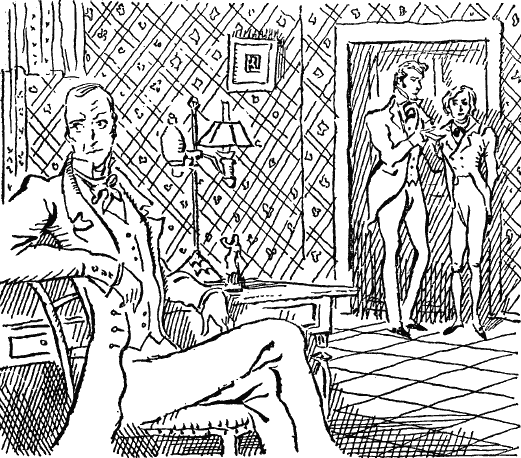

Господин фон Тухер работал у себя в кабинете, когда ему подали визитную карточку англичанина. Он, разумеется, был осведомлен как о его пребывании в городе, так и о его поведении и, в любом случае видя в нем нарушителя спокойствия, был заранее против него предубежден.

Судя по рассказам, он ожидал встретить человека любезного и располагающего, но тем не менее был поражен при виде знатного гостя; неприязнь, порожденная слухами и недобрым предчувствием, мигом исчезла.

Что-то опасное все-таки проглядывало в этом человеке, и господин фон Тухер с первого взгляда это почувствовал, но не менее сильно было в нем очарование светскости и какой-то внутренней силы. Благодаря горделивой осанке в его изящной стройной фигуре не было ничего женственного; черты его, резкие, как у большинства англичан, отличались благородной пропорциональностью и заставляли забывать о желтоватой бледности кожи; огонь, вспыхивавший в его прозрачных глазах, делал их похожими то на нежные глаза газели, то на глаза отдыхающего тигра, короче, господин фон Тухер уже был приятно возбужден, и быстро завязавшийся разговор нимало его не разочаровал.

|

Вопросы, которые задавал лорд касательно физического и духовного состояния Каспара, свидетельствовали о его высоком уме, о богатом жизненном опыте, поэтому все, что он говорил, вызывало немедленное одобрение его слушателя. Стэнхоп первый заговорил о причинах своего пребывания здесь. Но звучало это довольно неопределенно; по-видимому, он был незаурядным мастером в искусстве скрывать свои подлинные намерения, но и его туманная речь не могла заронить подозрений в сердце господина фон Тухера. Имя Стэнхоп говорило само за себя. Что могло помешать лорду Стэнхопу выражаться яснее? Если не деликатность и врожденный такт, то, вероятно, какая-нибудь тайна, обет обо всем поведать в должный час. Господин фон Тухер чувствовал себя скорее связанным такой догадкой, нежели разочарованным. Не дожидаясь, покуда лорд сам обратится к нему с этой просьбой, он учтиво спросил, не угодно ли его лордству повидать Каспара. С улыбкой отклонив изъявления благодарности, позвонил и велел привести сюда юношу.

Воцарилась тишина. Господин фон Тухер невольно прислушивался к тому, что происходит за дверью. Лорд Стэнхоп, положив ногу на ногу и подперев голову левой рукой в перчатке, сидел неподвижно, оборотившись лицом к распахнутому окну. За окном сиял солнечный воскресный день; безоблачное голубое небо простиралось над тесно сгрудившимися черепичными крышами, щебечущие ласточки стрелой проносились вдоль серых фронтонов. Когда Каспар вошел в комнату, взгляд Стэнхопа медленно переменил направление, хотя он все еще не смотрел на вошедшего. Но, казалось, этот взгляд успел впитать в себя весь его облик. Господин фон Тухер, остановив Каспара, в нескольких торопливых словах пояснил ему, кто их знатный гость, — и когда Каспар к нему подошел, лорд Стэнхоп встал и неожиданно взволнованным, глубоко растроганным голосом произнес:

— Каспар! Наконец-то! Да будет благословен этот час! — Он протянул к нему руки, и юноша, словно перед ним после долгого мучительного ожидания наконец распахнулись врата, бросился в эти раскрытые объятия; светлый, ослепительный, свежий луч радости пронзил его, так что он уже не мог ни слова вымолвить, ни пошевелиться.

Это был тот, кто пришел из дальней дали. Тот, кто прислал перстень и весть. Еще наверху, услышав, что перед домом остановилась карета, Каспар окаменел, а когда слуга пришел звать его, ему почудилось, что весь дом наполнился розовым светом зари. Переступив порог кабинета, Каспар видел уже только его, чужого, чужого и близкого; и вдруг, словно до этой минуты у него была лишь половина сердца, почувствовал себя завершенным — законченным, обновленным; промытыми глазами он увидел, что существование его осмысленно. Тихо и мягко пробили часы, а предвечерний свет был золотистым, как мед, и сладким на вкус.

Эта умиленность Каспара, видимо, поразила лорда. Несколько секунд лицо его выражало сильнейшую растроганность, глаза туманились горестным удивлением. Душа его пришла в смятение, услужливое красноречие изменило ему, и при первых ласковых словах, обращенных к Каспару, его мягкий бархатистый голос звучал сурово. Он гладил ладонью волосы Каспара, прижимал его лицо к своей груди; растерянный взгляд юноши скользнул по господину фон Тухеру, который, стоя в стороне, с изумлением наблюдал эту странную сцену. Стэнхоп, понимая, что тайна происходящего требует хоть какого-то разъяснения, попросил отпустить с ним Каспара на часок-другой; господин фон Тухер не мог отказать ему в этой просьбе.

Через несколько минут Каспар уже сидел в коляске рядом со Стэнхопом; неизменный полицейский вскочил на запятки. Покуда экипаж катил к городским воротам, между ними завязался разговор.

Каспар жаловался на свою судьбу; впервые в жизни у него было кому пожаловаться, хотя вообще-то миг, когда сотворенное зло было признано за таковое, со многим примирил его. Мир был темен и несправедлив до этого дня, теперь небеса разверзлись, и могущественная рука господня простерлась над ним.

Но не недавнее прошлое было важно Каспару; рядом с ним сидел человек, который должен был

— Потерпи, Каспар, потерпи до завтра. В двух словах этого не скажешь. Лучше расскажи мне, как ты жил? Расскажи о своих снах. Говорят, ты видишь удивительные сны. Так расскажи мне о них!

Каспар не заставил долго себя просить. Полные жизни картины этих снов ошеломили графа, он крепче обнял юношу и таким образом спрятал от него свое лицо. Когда Каспар поведал о видении матери, граф вздрогнул, как от испуга, и, снова пытаясь перевести разговор, стал расспрашивать о подробностях его жизни у Даумеров и у Бехольдов; эта тема была безопасной. Его потешала непосредственная и выразительная речь Каспара, приправленная забавными поговорками и чисто нюрнбергскими оборотами. На обратном пути лорд спросил, где перстень, который он прислал Каспару.

— Я не решаюсь его носить, — отвечал тот.

— Отчего же?

— Сам не знаю.

— Или он недостаточно хорош для тебя?

— Нет, наоборот, выше носа плюнешь — себя заплюнешь. Слишком хорош. У меня сердце бьется, как погляжу на него.

— Ну а теперь будешь его носить?

— Да, теперь буду. Теперь я знаю, что он мой.

Коляска остановилась у подъезда. Стэнхоп нежно простился с Каспаром и велел ему завтра утром прийти в гостиницу.

— До свиданья, мой дорогой, — крикнул он, отъезжая.

У Каспара защемило сердце. Время опять потекло медленно и вяло. Ноги у него как свинцом налились, ведь каждый шаг уводил его от этого удивительного человека; все, до чего сейчас дотрагивалась рука Каспара, все, по чему скользил его взгляд, было старо и мертво.

В десять часов утра Каспар уже был в «Дикаре». С урока он попросту сбежал. Попытайся кто-нибудь его остановить, он спустился бы из окна по веревке.

Лорд встретил его наверху, при всех поцеловал в лоб и повел в свою гостиную, где на маленьком столике разложены были подарки, приготовленные для Каспара: золотые часы, золотые запонки, серебряные пряжки для туфель и тонкое белоснежное белье. Каспар не верил своим глазам, от избытка благодарности у него перехватило дыханье, единственное, на что он еще был способен, это держать в своих руках щедрую руку благодетеля.

Лорд растроганно противостоял этому молчаливому натиску. Но когда они, рука об руку, несколько раз прошлись по комнате и Каспар, с явным напряжением, искал новых и новых выражений признательности, Стэнхоп мягко заметил, что ему нет нужды благодарить.

— Эти вещи только ничтожные доказательства моей любви к тебе, — сказал он, — то большое и настоящее, что я сделаю для тебя, пока еще принадлежит будущему. Ты же оставайся таким, каков ты есть, мой Каспар, потому что таким ты мне дорог, немногословным, но верным в сердце своем. Оставайся же верным и надежным, мой сын, мой товарищ и друг.

Каспар вздохнул от избытка счастья. Никогда он не думал, что с человеческих уст могут слетать такие слова. Выразить свои чувства он был бессилен, о них свидетельствовал только его восторженный взгляд.

Стэнхоп открыл дверь и подвел юношу к столу, накрытому в соседней комнате на два прибора. Они сели, лорд налил вино в бокалы и как-то странно улыбнулся, когда Каспар сказал, что не пьет вина.

— Как же так, Каспар, мы ведь с тобой поедем путешествовать по южным странам, а там, на склонах гор, краснеет виноград и воздух напоен его ароматом. Что ты на меня смотришь? Не веришь мне?

— Правда? Неужто мы поедем вместе? — ликуя, переспросил Каспар.

— Разумеется. Не думаешь ли ты, что я хочу с тобой расстаться? Или что я покину тебя в этом городе, где ты испытал столько тяжелого?

— Значит, прочь, прочь отсюда! В дальние дали! — восклицал юноша; вне себя он закрыл лицо руками, и радостная судорога вздернула плечи до самых ушей. — Но что скажет на это господин фон Тухер? И господин бургомистр? И господин президент? — торопливо говорил он, в то время как лицо его опечалилось при мысли, что эти люди воспрепятствуют замыслам графа.

— Они нам не помешают, у них не будет больше власти над тобой, Каспар, твой путь идет вверх, и ты будешь выше их, — серьезно отвечал Стэнхоп и тут же взглянул на Каспара пронзительным буравящим взглядом.

Каспар побледнел от чувств, его обуревавших. В то время как желание и надежда теснили его грудь, истощая все душевные силы, перед внутренним его взором, светлее, чем когда-либо, вставал образ женщины из сновидения. Он с мольбою взглянул на Стэнхопа и проговорил:

— Господин граф, вы хотите отвезти меня к моей матери?

Стэнхоп отложил нож и вилку, подпер голову рукой.

— Ты коснулся страшных тайн, Каспар, — глухо прошептал он. — Я буду говорить, я обязан говорить, ты же обязан молчать, не доверяться никому, кроме меня. Дай мне руку и поклянись, Каспар, милый мой мальчик! Несчастный счастливец, да, я отвезу тебя к твоей матери, провидение избрало меня твоим спасителем!

Каспар сник, ноги у него подкашивались, голова склонилась на колени графа. Кровь стучала в висках, и рыданье, наконец, облегчило его стесненную грудь.

— Как мне называть тебя, — спросил он с хмельной какой-то смелостью, ибо общепринятые формулы обращения не могли выразить его благодарности и любви.

Лорд поднял его и сказал с нежностью:

— Да, Каспар, отныне мы будем говорить друг другу «ты»; зови меня Генрихом, словно я брат твой.

В объятиях друг друга застал их лакей, пришедший доложить о бургомистре и правительственном комиссаре. Дверь стояла открытой, и лорд, не тронувшись с места, пригласил обоих войти. Ему, видно, хотелось, чтобы они стали свидетелями его нежной близости с Каспаром. Он сделал вид, что не в силах разжать свои объятия, и когда посетители, почтительно его приветствовавшие, наконец, сели, лорд, обняв Каспара за плечи и что-то ему нашептывая, прошелся с ним еще несколько раз по комнате, затем проводил его до лестницы, воротился, торопливо подошел к окну, высунулся из него и, глядя вслед Каспару, помахал ему платком. Прекрасно замечая удивление своих гостей, он все же не стал сдерживаться, напротив, повел себя как влюбленный, без робости выставляющий напоказ свои чувства.

Несколько часов спустя презенты Стэнхопа были доставлены в дом господина фон Тухера, немало удивившегося столь богатым дарам.

— Я возьму эти вещи на сохранение, — после недолгого раздумья сказал он Каспару, — будущему ученику переплетчика не пристала такая роскошь.

Что тут сделалось с Каспаром!

— Нет! — крикнул он. — Они мои, и я никому не позволю отнять их у меня! — Вид у него был грозный, глаза сверкали.

Господин фон Тухер побелел и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. «Неблагодарный, — с горечью думал он, — неблагодарный! Из тех, что своекорыстно используют случай и отворачиваются от своего благодетеля, когда другой платит дороже!»

Попранные принципы скорбно осыпали себе главу пеплом.

Уступчивость в этом случае означала бы недостойную слабость, говорил себе господин фон Тухер. Но что делать? Применить силу? Насилие безнравственно. Он посвятил лорда Стэнхопа во все случившееся. Тот дружелюбно его выслушал, заметил, что поступок Каспара не более как ребяческая выходка, и пообещал уговорить его добровольно отдать эти вещи опекуну на хранение.

Господин фон Тухер был очарован любезностью лорда и вышел от него обнадеженный. Однако покаянного прихода Каспара так и не дождался. Очевидно, старания лорда не увенчались успехом, а возможно, Каспар сумел обвести вокруг пальца этого доброго человека. Тертый, видно, малый, и коварства хоть отбавляй. Слишком гордый, чтобы с кем-нибудь поделиться своим горестным опытом, господин фон Тухер до поры, до времени счел возможным взять на себя роль спокойного созерцателя, пусть раздосадованного и обманутого. То, что Каспар не удостоил посвятить его в характер своих отношений с лордом, не пересказал своих бесед с ним, глубоко его ранило; не ждал он от своего питомца такой замкнутости, такого недоверия.

В первое время лорд посещал Каспара лишь изредка, и спрашивая на то дозволения господина барона, возил его на прогулку. Мало-помалу он перестал этим удовлетворяться, назначал Каспару явиться то туда, то сюда, а его неизменному телохранителю приказывал держаться на расстоянии пятнадцати шагов. Господин фон Тухер обратился с жалобой к бургомистру; он утверждал, что со стороны лорда это является нарушением данного им обещания. Но что мог поделать господин Биндер? Как было ему призвать к ответу этого вельможу? Однажды он осмелился на робкий намек. Лорд успокоил его шуткой: чтобы не прослыть клятвопреступником, можно ведь все свалить на безрассудство Каспара.

Итак, обоих этих приметных людей по вечерам часто видели на улицах идущими рука об руку. Увлеченные разговором, они не замечали назойливых взглядов прохожих. По большей части они переходили городской ров и подымались к крепости. Здесь Каспар мог предаваться скорбным воспоминаниям; мрачная башня хранила тайну самой страшной поры его жизни, и теперь, глядя на простирающийся внизу город, на мигающие огоньки многих окон, метившие поглощенную мраком путаницу улочек, он совсем по-иному воспринимал бой башенных часов: теперь их удары связывали, соединяли время, а не разрывали его на исполненные ужаса паузы.

Лорд без устали рассказывал о своих путешествиях. Вещи и события он умел живописать простыми словами. От него Каспар услышал об Альпах, о том, что там на горах лежит вечный снег, а в веселых зеленеющих долинах живут свободные люди. Каспар словно своими глазами видел Италию — в самом этом слове был сладостный дурман, — пышно разукрашенные церкви, гигантские палаццо, сады с прекрасными статуями среди роз и лавров, апельсины под сказочно синим небом и прекрасных женщин. Он видел море и на нем корабли с белыми парусами. Минутами он так страстно рвался туда, что начинал внезапно смеяться. Неужели же он попадет в страны солнца и неведомых плодов, будет жить там, и уже скоро. Сердце его замирало, окрыленное надеждой. И радостно ему было до боли.

Однажды, в дождливый вечер, они никуда не пошли и остались в гостинице. Лорд открыл сундук и показал Каспару кое-что из сокровищ, собранных во время путешествий. Редкие монеты и камни; гравюры, статуэтку геммы, камеи и старинные драгоценности. Были там четки из Святой земли, серебряный кубок с искусно выгравированными фигурами, Библия с великолепными буквицами, дамасский клинок с золотой рукояткой, кольцо-печатка римского папы, индийское шелковое одеяние, затканное звездами, светильник из Помпеи, французская фарфоровая ваза и еще многое другое, редкостное, чужеземное, пропитанное запахами дальних стран

— Это мне подарил курфюрст Майнцский, — говорил лорд, — вот подарок герцога Савойского; эту прелестную миниатюру я купил в Барселоне, а вот эту глиняную фигурку привез из Сиракуз. Вот талисман, которым меня почтил шейх Абдурахман, а эти восточные ткани тетка прислала мне из Сирии, она удивительная женщина, кочует по пустыне с арабами и бедуинами, спит в шатрах, занимается алхимией и астрологией.

Какие люди, какие дали! Граф охотно раздувал в Каспаре пламя вожделений. Возможно, он принимал всерьез свои посулы. А возможно, просто наслаждался, подстегивая его к мечтам и желаниям, не исключено, впрочем, что ему просто нравилось жонглировать словами. Или он испытывал жестокую радость — до тех пор рассказывать птице в никогда не открывавшейся клетке о полете сквозь золотой эфир, покуда из ее горлышка не вырвется наконец ликующая песнь свободы?

Как он говорил, какие находил слова! Улыбка — хитрый зверек — играла меж его губ и ослепительно белых зубов. Но он не всегда бывал весел. Почему же? Иногда лицо его омрачалось. А иногда он вдруг вставал, торопливо шел к двери и к чему-то прислушивался. Его ласки бывали исполнены тоски, потом он долго безмолвствовал, и его ищущий взгляд скользил мимо юноши. Как-то раз Каспар набрался храбрости и спросил:

— Скажи, ты счастлив, Генрих?

— Счастлив? О нет. Счастлив, да что ты такое говоришь? Ты когда-нибудь слышал об Агасфере, вечном жиде, вечном страннике? Он считается несчастнейшим из людей. Ах, я хотел бы перелистать с тобой книгу моей жизни, много печального стоит на ее страницах. Но я не могу, не смею. Может быть, позднее, когда определится твоя судьба, когда ты уедешь со мной в мою отчизну…

— Неужели это возможно, неужели сбудется мечта?

Лорда Стэнхопа внезапно потряс озноб; он делал какие-то странные движения, словно снимая камзол или стараясь сбросить невидимую тяжесть, на него навалившуюся. Истерическое оживление внезапно овладело им, он говорил о грядущем величии Каспара, но, как всегда, прибегал к таинственным оборотам и в высокопарных выражениях призывал его к молчанию. Да, он говорил о Каспаровом княжестве, о его подданных, впервые, как бы по принуждению, дрожал, сам пугался своих слов, всякий раз сызнова подчеркивая необходимость обета молчания, говорил, позабывая об опасности, словно влекомый каким-то фантомом.

— Я буду руководить тобой, я уничтожу твоих врагов, ты стоишь в тысячу раз больше, чем каждый из них. Сначала мы поедем на юг, чтобы сбить их с толку, затем ко мне на родину, устроим засаду, будем оттуда уничтожать наших преследователей и накапливать силы для решающего удара.

И опять — бегом к двери, опять слушать, смотреть, не шпионят ли за ним. Затем, боязливо стараясь отвлечь внимание Каспара, граф стал расписывать свои родные края, мир и тишину английского поместья, гордую, независимую жизнь на наследственной земле; густые леса и прозрачные реки, бальзамический воздух, приятности весны, осени и зимы в замкнутом круге невинных наслаждений.

В этих описаниях проглядывала тоска, навеянная нечистой совестью, боль навеки отверженного. С другой стороны, в них было много модной чувствительности, которая даже самую черствую душу при случае заставляла мечтать в матери-природе найти успокоение от придуманных тревог и волнений. Говоря о своей жизни, он умел разыграть из себя человека, пусть внушающего зависть, пусть взысканного всеми благами духовными и материальными, но тем не менее ставшего жертвой враждебных сил. Романтически приукрашенная судьба гонит сына проклятого рода из края в край. Отца и матери нет в живых, прежние друзья в заговоре против благородного отпрыска, и. вот он, пятидесятилетний человек, не имеет ни дома, ни жены, ни ребенка, — словом, Агасфер!

Подобные признания больше чем что-либо могли вселить в сердце Каспара горячие дружеские чувства. Наконец-то перед ним был человек без маски, человек, открывавший ему свою душу. И до чего же горестно и сладко было Каспару видеть, как тот, кого он боготворил, сходит для него с пьедестала, на который его возвели люди.

Сам Каспар в ту пору производил умиротворенное впечатление; освободившийся от пут, спокойный внутренне и внешне, с открытым взглядом и непринужденными жестами; с чела его как бы спала пелена, а уста почти все время приоткрывались в улыбке.

Теперь Каспар осознавал свою юность. Он вытянулся вверх, как молодое деревцо, и собственные руки казались ему цветущими ветвями. И так же казалось ему, что его кровь струит благоухание по жилам; воздух звал и манил его, манили и звали его леса и долы — все, все было полно им.

Случалось, он разговаривал сам с собой, а если его заставали врасплох, смеялся. Люди, с ним соприкасавшиеся, были очарованы; они без устали прославляли Хаузера, в чьем облике теперь так трогательно сочетались дитя и юноша. Молодые женщины слали ему записочки, господина фон Тухера осаждали просьбами о разрешении написать портрет Каспара.

Всякое злоречие смолкло. Никто, оказывается, не говорил о нем ничего дурного, самые заядлые недоброжелатели попрятались, весь город вдруг поднялся на его защиту. Теперь уже повсеместно говорилось о необходимости охранить его от происков английского графа.

В один прекрасный день Стэнхоп, к величайшему своему огорчению, убедился, что за каждым шагом его следят, что каждое его слово становится всеобщим достоянием. Он оказался вынужденным перейти к решительным действиям.

| © 2025 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |