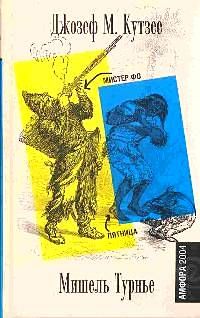

"Мистер Фо" - читать интересную книгу автора (Кутзее Джон)

|

Джон Кутзее

Мистер Фо

I

Наконец я уже не в силах была грести. Руки мои покрылись волдырями, спина горела, тело изнывало от боли. Вздохнув, я с еле слышным всплеском соскользнула в воду. Медленными взмахами - мои длинные волосы плыли вокруг меня подобно причудливому морскому цветку, морской анемоне, актинии или медузе, каких встретишь только в бразильских водах, - я поплыла к незнакомому острову, поплыла, как до этого гребла, против течения и вдруг, разом высвободившись из его власти, подхваченная волной, очутилась на берегу крошечного залива.

Я лежала, раскинувшись на горячем песке, подставив лицо ослепительным лучам солнца; нижняя юбка (единственное, что уцелело на мне) просохла; усталая, я, как все спасенные, была преисполнена благодарности.

Темная тень накрыла меня. Тень была не от облака, а от человека, окруженного светящимся нимбом.

- Меня высадили с корабля, - сказала я, еле ворочая тяжелым, сухим языком. - Я совсем одна. - И протянула свои израненные руки.

Человек присел возле меня на корточки. Это был чернокожий с шапкой вьющихся волос, одетый лишь в грубые панталоны. Я приподнялась, увидела его плоское лицо с маленькими тусклыми глазами, с широким носом и толстыми губами, не черную, а скорее пепельно-серую, словно припорошенную пылью, кожу.

- Agua[1] - сделала я попытку заговорить по-португальски и жестом показала, что хочу пить. Он ничего не ответил, но посмотрел на меня, как если бы я была дельфином или тюленем, выброшенным волной на берег, который вот-вот испустит последний вздох, после чего его можно будет съесть.

В руке он держал копье. Боже, куда я попала, подумала я, и сердце мое ушло в пятки, это же остров людоедов.

Он коснулся моей руки тыльной стороной ладони. Словно прикидывает, каким мясом ему выпало поживиться, подумала я. Однако постепенно я отдышалась и начала успокаиваться. От него исходил запах рыбы и овечьей шерсти, сушащейся на солнце.

Я села - не могли же мы вечно разглядывать друг друга - и снова показала жестом, что хочу пить. Я гребла все утро, я не пила со вчерашнего дня, и мне было все равно, убьет он меня или нет, лишь бы испить глоток воды.

Негр встал и подал мне знак следовать за ним. Он вел меня, израненную и измученную, через песчаные дюны по тропинке, поднимающейся вверх, вглубь острова. Но едва мы начали карабкаться по склону, как я почувствовала острую боль и вытащила из пятки длинную колючку с черным острием. Я растерла пятку, но она тотчас вспухла, и я захромала от боли. Негр показал рукой на свою спину, давая понять, что он готов нести меня. Я заколебалась, следует ли мне принять предложенную помощь, ведь он был довольно хрупок да и ниже меня ростом. Но другого выхода не было. Так, то прыгая на одной ноге, то едучи на его спине, с задравшейся юбкой и упираясь подбородком в его пружинистые волосы, я одолела подъем, и страх мой куда-то улетучился от этого вынужденного объятия. Я заметила, что он ступал, не глядя под ноги, крушил своими подошвами заросли колючек, подобных той, что впилась мне в ногу.

У читателей, воспитанных на рассказах о путешествиях, слова «необитаемые острова» рождают в воображении мягкий песок, тенистые деревья, ручьи, готовые утолить жажду потерпевших крушение, спелые фрукты, падающие им в рот, место, где дни бегут в праздности и полудреме, пока не появится корабль, который отвезет их домой.

Совсем не таким был остров, на котором я оказалась: скалистая гора с плоской вершиной и крутыми обрывами над морем со всех сторон, кроме одной, поросшей унылым кустарником, который никогда не покрывался цветами и не менял листву. Неподалеку от берега в море виднелись купы коричневых водорослей; выбрасываемые волнами, они издавали отвратительный запах и кишели крупными песчаными блохами. Повсюду сновали муравьи, такие же, как в Баия; в дюнах обитали еще крошечные насекомые, которые прятались между пальцами ног и забирались под кожу. Им не могла противостоять даже задубелая кожа Пятницы: на его ногах были кровоточащие ранки, на которые он, правда, не обращал внимания. Змей я не видела, но в полуденную жару погреться на солнце вылезали ящерицы, одни маленькие и проворные, другие крупные и неуклюжие, с голубыми рантами вокруг мордочек, которые вспыхивали огнем в минуту опасности. При нашем появлении ящерицы угрожающе шипели. Впоследствии я поймала одну в мешочек и попыталась приручить, кормя мухами, но она отказывалась от мертвечины, и мне пришлось ее отпустить. Еще там были обезьяны (о них разговор позднее) и птицы, птицы повсюду: не только стаи воробьев (так я их окрестила), с щебетом целые дни порхавших в кустах, но и тучи чаек на утесах, а также стаи бакланов, и скалы белели от их помета. В море резвились дельфины, котики и рыбы всех мыслимых пород. Словом, если бы меня устраивало общество животных, я могла бы счастливо жить на этом острове. Но разве человек, привыкший к богатству человеческой речи, может довольствоваться карканьем и чириканьем птиц, пронзительным криком обитателей моря и стоном ветра?

Наконец наше восхождение закончилось и мой носильщик остановился, чтобы перевести дух. Я оказалась на ровном плато неподалеку от своеобразной стоянки. Со всех сторон простиралось переливающееся огнями море, на востоке на всех парусах удалялся корабль, доставивший меня сюда.

Но меня занимала только одна мысль - о воде. Меня не волновала собственная судьба, лишь бы утолить жажду В воротах стоял смуглый, заросший бородой человек. «Аgua», - сказала я, сопровождая свою мольбу жестами. Мужчина подал знак негру, и я поняла, что говорю с европейцем. «Fala inglez?»[2] - спросила я, как меня научили в Бразилии. Он кивнул. Негр принес мне чашу с водой. Я выпила, и он принес еще одну. В жизни не пила я воды вкуснее.

У незнакомца были зеленые глаза, волосы выгорели и были цвета соломы. Я дала бы ему лет шестьдесят. На нем была (позвольте мне поподробнее его описать) короткая куртка, штаны чуть ниже колен, какие носят лодочники на Темзе, высокая конусообразная шапка - все из шкурок мехом наружу - и прочные сандалии. За поясом короткая дубинка и нож. Первой моей мыслью было: мятежник, которого добросердечный капитан ссадил на берег вместе с чернокожим, которого он сделал своим слугой.

- Меня зовут Сьюзэн Бартон, - сказала я. - Команда корабля высадила меня за борт в шлюпке. Капитана они убили, а мне вот сохранили жизнь.

И тут я вдруг разрыдалась, хотя не уронила ни слезинки во время тех унижений, какие я претерпела на борту корабля, позже, когда плыла в безнадежном отчаянии среди волн, а мертвый капитан лежал у моих ног и из его глазницы торчал металлический стержень. Я сидела на земле, обхватив руками свои израненные ноги, покачивалась из стороны в сторону и рыдала, как ребенок, а незнакомец (конечно, это был тот самый Крузо, о котором вы уже знаете) смотрел на меня скорее как на рыбу, выброшенную волной, чем на своего несчастного ближнего.

Я уже рассказала, как был одет Крузо, теперь опишу его жилище.

В центре площадки было нагромождение камней высотой с дом. В углу между двух больших камней Крузо построил хижину из шестов и тростника; тростинки, искусно переплетенные между собой и привязанные к шестам, образовывали крышу и стены. Ограда с воротами на кожаных петлях придавала стоянке, которую Крузо называл своим замком, форму треугольника. Внутри ограды, защищенные от обезьян, были грядки дикого горького салата. Этот салат, вместе с рыбой и птичьими яйцами, и составлял нашу основную еду на острове, в дальнейшем вы об этом узнаете.

В хижине Крузо стояла узкая кровать, этим и ограничивалась меблировка. Голый земляной пол. Под сводом крыши - циновка, которую по вечерам расстилал Пятница.

Вытерев наконец слезы, я попросила у Крузо иглу или какой-либо иной инструмент, чтобы вытащить занозу. Он дал мне иглу, сделанную из рыбьей кости, с отверстием, проделанным в ее тупом конце бог знает каким образом, и молча смотрел, как я извлекала занозу.

- Позвольте мне рассказать вам мою историю, - сказала я, - я уверена, вам интересно узнать, кто я и как сюда попала.

Меня зовут Сьюзэн Бартон, я одинокая женщина. Мой отец был французом, он бежал в Англию от преследований во Фландрии. На самом деле его звали Бертон, но, как бывает, англичане исковеркали его имя на свой лад. Моя мать была англичанкой.

Два года назад мою единственную дочь похитил и увез в Новый Свет один англичанин, комиссионер и торговый агент. Я отправилась на ее поиски. В Баия, куда я приехала, мне отказались помочь, а когда я стала настаивать, ответили грубостью и угрозами. Служащие британской короны не оказали мне никакой помощи, утверждая, что это личный конфликт между английскими подданными. Я снимала углы, зарабатывала шитьем и все ждала и искала, но так и не напала на след дочери. Наконец, отчаявшись и оставшись без средств, я отправилась в Лиссабон на торговом судне.

На десятый день плавания, словно в довершение всех моих несчастий, взбунтовалась команда. Они ворвались в каюту капитана и безжалостно убили его. Тех членов команды, которые не примкнули к бунту, они заковали в кандалы. Меня посадили в лодку, бросив в нее труп капитана. Не знаю, почему они решили ссадить меня с корабля. Но мы, как правило, ненавидим тех, с кем грубо обошлись, и стараемся убрать их с глаз долой. Душа человеческая - темный лес, как говорят в Бразилии.

Случайно или по прихоти мятежников меня спустили на воду в виду этого острова. «Кетоз!» [3]- кричал с палубы один из матросов, чтобы я взяла весла и начала грести. Но я дрожала от страха. Они хохотали и глумились надо мной, меня носило по волнам, но тут поднялся ветер.

Все утро, пока корабль удалялся (я предполагаю, что мятежники собирались заняться пиратским промыслом у берегов Испании), я налегала на весла, а мертвый капитан лежал у меня в ногах. Очень скоро мои ладони были уже стерты до волдырей - смотрите! - но я не позволяла себе передохнуть, боясь, что течение пронесет меня мимо вашего острова. Но еще хуже, чем боль, была мысль о том, что меня увлечет ночью в открытое море, где, я слышала, в поисках добычи из глубин поднимаются морские чудовища.

Наконец я уже не в силах была грести. Руки мои покрылись волдырями, спина горела, тело изнывало от боли. Вздохнув, я с еле слышным всплеском соскользнула за борт и поплыла к берегу. Волна подхватила меня и выбросила на остров. Остальное вы знаете.

С этими словами я отдала себя на милость Робинзона Крузо, который тогда еще правил своим островом, и стала его вторым подданным; первым был его слуга Пятница.

А теперь я охотно расскажу вам историю Крузо, этого необыкновенного человека, как я услышала ее из его уст. Правда, его рассказы были столь различны и часто противоречили друг другу, из-за чего я все более и более склонялась к мысли, что возраст и уединение отразились на его памяти и он сам не мог отличить правду от вымысла. Так, один раз он упомянул, что его отец был богатым торговцем и что он сбежал

от его бухгалтерских книг в поисках приключений. Однако на следующий день он сказал, что был бедным юношей, сиротой, который был юнгой на корабль и попал в плен к маврам (на руке его красовался шрам, по его словам, след клейма) и сбежал от них в Новый Свет. Иногда он утверждал, что прожил на своем острове пятнадцать лет вместе с Пятницей и что только они вдвоем спаслись после кораблекрушения.

- Значит, Пятница был ребенком, когда это случилось? - спрашивала я.

- Да-да, ребенком, еще совсем ребенком его продали в рабство, - отвечал Крузо.

Но когда, бывало, его трепала лихорадка (а ведь следует признать, что при горячке и опьянении правда сама вырывается наружу), он рассказывал истории о людоедах. Пятница-де был людоедом, которого он спас, когда его готовы были зажарить и сожрать его соплеменники-людоеды.

- А не вернутся ли за ним людоеды? - спрашивала я, и он согласно кивал мне в ответ.

- Вот почему вы все время смотрите в морскую даль: чтобы заметить приближение людоедов? - настаивала я, и он снова кивал мне в ответ. Вот почему я в конце концов разучилась отличать правду от лжи или пустой болтовни.

Но позвольте мне вернуться к моему рассказу.

Усталая донельзя, я попросила разрешения прилечь и тотчас забылась в глубоком сне. Когда я проснулась, солнце уже близилось к закату, а Пятница готовил ужин. Он состоял всего лишь из рыбы, поджаренной на углях, и салата, но я ела с большим аппетитом. Насытившись и со всей силой ощутив наконец сушу под ногами, я преисполнилась благодарности к своему необычайному спасителю и поблагодарила его. Я сообщила бы ему гораздо больше о себе и поисках пропавшей дочери, о мятеже матросов, но он ничего не спрашивал, глядел на заходящее солнце и только кивал, словно прислушиваясь к внутреннему голосу и отвечая ему.

- Позвольте спросить, сэр, - сказала я через некоторое время, - почему за все эти годы вы не построили лодку и не попытались бежать с этого острова?

- Куда же мне бежать? - спросил он, улыбнувшись своим мыслям, словно иной ответ на мой вопрос был невозможен.

- Ну, вы могли бы уплыть к берегам Бразилии или встретить корабль, который поднял бы вас на борт.

- Бразилия лежит в сотнях миль отсюда, и населена она людоедами, - сказал он. - Что же до проходящих кораблей, то мы с таким же успехом можем ждать их появления, оставаясь на месте.

- Позвольте мне не согласиться с вами, - сказала я. - Проведя в Бразилии два долгих года, я ни разу не встретила там людоедов.

- Вы жили в Баия, - ответил он. - А это всего лишь город в стороне от бразильских джунглей.

Таким образом, я довольно скоро убедилась, что побуждать Крузо к спасению - пустая трата времени. Состарившись в своем островном королевстве, где никто не мог ему перечить, он настолько сузил свое представление о мире, - тогда как горизонт вокруг нас был столь широк и прекрасен! - что убедил себя, будто знает о мире все, что о нем можно знать. Кроме того, как я поняла позднее, желание бежать постепенно покинуло его, и в нем укрепилось намерение оставаться до смертного часа королем этого крошечного королевства. Говоря по правде, не страх перед разбойниками или людоедами удерживал его от разжигания сигнальных костров или танцев на вершине холма с шапкой в руке, а равнодушие к возможному избавлению, привычка и старческое упрямство.

Пора было ложиться спать. Крузо предложил уступить мне свою постель, но я отказалась, предпочтя, чтобы Пятница устроил мне на полу травяное ложе. Там я и легла-на расстоянии вытянутой руки от Крузо (хижина была мала). Накануне вечером я еще направлялась домой, сегодня я стала жертвой бунта на корабле. Долгие часы лежала я с открытыми глазами, не в силах поверить в этот поворот судьбы, мучимая болью кровоточащих рук. Затем я заснула. Среди ночи я проснулась; ветер стих, я слышала пение цикад и где-то вдали - завывание волн. «Я спасена, я на острове, и все будет хорошо», - шептала я себе и, сжавшись в комок, снова заснула.

Разбудило меня постукивание дождевых капель о крышу. Наступило утро. Пятница возился у печки (я не рассказала еще о печке Крузо, очень аккуратно выложенной из камня), разжигая огонь, дыханием вызывая его к жизни, В первый момент я почувствовала стыд, что он увидит меня в постели, но затем я вспомнила, как свободно держались женщины в Баия перед слугами, и успокоилась. Вошел Крузо, и мы отлично позавтракали птичьими яйцами, а капли дождя то тут, то там просачивались через крышу и шипели, попадая на горячие камни. Вскоре дождь прекратился и появилось солнце, согревая землю и словно притягивая лучами ее испарения, снова задул ветер, который не прекращался до очередного затишья и очередного дождя. Ветер, дождь, ветер, дождь - вот распорядок дней на острове, и таким он, очевидно, был испокон веку. Если что-то и наполняло меня решимостью бежать отсюда любой ценой, то было это не одиночество и суровые условия жизни, не однообразие пищи, а ветер, который изо дня в день свистел в моих ушах, путал волосы, задувал песок в глаза, так что я падала на колени в углу хижины, сжимала голову руками и беззвучно стонала в тщетной надежде услышать какой-либо иной звук, кроме завывания ветра; или же позже, когда я начала купаться в море, я задерживала дыхание и погружалась с головой под воду единственно ради того, чтобы вкусить тишину. Весьма вероятно, вы скажете: в Патагонии ветер задувает весь год без перерыва, а местные жители не прячут головы, почему же это делаю я? Но патагонцы, не ведающие иной земли, нежели Патагония, не имеют причины сомневаться в том, что ветер дует без перерыва во всех частях света; я же знавала иное.

Прежде чем приступить к своим островным занятиям, Крузо дал мне свой нож и предупредил, чтобы я не покидала его замок, поскольку обезьяны не будут испытывать страха перед женщиной, какой они испытывают перед ним и Пятницей. Меня это изумило: разве женщина в глазах обезьян принадлежит к другому виду, чем мужчина? Тем не менее я благоразумно подчинилась этому приказу, осталась дома и отдыхала.

За исключением ножа, все орудия на острове были из дерева или камня. Лопата, с помощью которой Крузо выравнивал свои террасы (о них я еще расскажу позднее), представляла собой узкую деревяшку с изогнутой рукояткой, вырезанную из цельного куска дерева и обретшую твердость благодаря обжигу. Мотыгой служил острый камень, укрепленный на палке. Сосуды, из которых мы ели и пили, были из грубых кусков древесины, полости в них выщербывались или выжигались. На острове не было глины, из которой можно было бы формовать и лепить сосуды, а деревья росли чахлые и низкорослые, и их изогнутые ветрами стволы редко были шире моей ладони. Очень жаль, что Крузо не сумел сохранить ничего из обломков кораблекрушения, кроме ножа. Будь у него хотя бы простейшие плотницкие орудия, железные прутья, бруски и тому подобное, он мог бы изготовить более совершенные инструменты и с их помощью сделать свое существование не столь трудным и даже построить лодку, которая доставила бы его к цивилизованным берегам.

В хижине не было ничего, кроме кровати, сооруженной из палок, связанных ремнями, изделия грубого, но прочного, груды высушенных обезьяньих шкур, отчего там стоял запах, какой бывает в мастерской дубильщика (со временем я привыкла к этому запаху, и мне даже его недоставало, когда я покинула остров; даже сейчас, когда я вдыхаю запах свежей кожи, я едва не падаю в обморок), и печки, в которой всегда тлели угли, оставшиеся от последнего приготовления пищи, поскольку добыча огня заново была делом очень нелегким.

Того, что я больше всего хотела найти, попросту не было. Крузо не вел дневника, быть может потому, что у него не было бумаги и чернил, но более вероятно, думаю я сейчас, потому, что у него не было желания его вести или, если такое желание когда-либо его посещало, оно его покинуло. Я осмотрела столбы, поддерживающие крышу, ножки кровати, но не нашла: никакой нарезки, ни даже каких-либо зарубок, которые свидетельствовали бы о том, что он вел счет годам затворничества или отмечал лунные циклы.

Позднее, когда я стала держаться с ним свободнее, я выразила ему свое удивление.

- Предположим, - сказала я, - в один прекрасный день нас спасут. Не станете ли вы сожалеть о том, что не можете захватить с собой записи о тех годах, что минули со времени кораблекрушения; ведь тогда все вами пережитое не изгладится из памяти. А если нас никогда не спасут и мы погибнем один за другим, а такое может случиться, то неужели вы не хотите, чтобы осталось хоть какое-то напоминание о нас, и будущие путешественники, которые высадятся на острове, кем бы они ни были, смогли прочитать и узнать о нас и, быть может, пролить слезу? Потому что с каждым уходящим днем наша память становится все менее надежной; даже мраморная статуя разрушается дождями настолько, что мы затрудняемся судить о том, какую форму хотела придать ей рука скульптора. Что вы сейчас сохранили в памяти о роковом шторме, молитвах ваших спутников, ужасе, который вы испытали, когда волна поглотила вас, чувстве благодарности, которое вы ощутили, когда вас выбросило на берег, вашем первом робком знакомстве с островом, вашем страхе встретить диких зверей, первых ночах (вы рассказывали, что спали, забравшись на дерево)? Неужели невозможно изготовить некое подобие бумаги и чернил, чтобы запечатлеть то, что осталось в памяти, и чтобы это пережило вас; или, не имея бумаги и чернил, выжечь надписи на дереве или высечь их на камне? Нам, конечно, многого не хватает на этом острове, но время определенно не принадлежит к числу вещей, которых мы лишены. - Я говорила горячо, как мне кажется, но Крузо оставался невозмутим.

- Ничто не забыто, - сказал он и добавил: - А если я что и забыл, то, стало быть, это недостойно запоминания.

- Вы ошибаетесь! - воскликнула я. - Не хочу спорить, но вы многое забыли и с каждым уходящим днем забываете еще что-то! Нет ничего позорного в забвении: природа предусмотрела забвение точно так же, как предусмотрела она старение и смерть. Когда смотришь издалека, жизнь предстает перед нами лишенная присущей ей конкретности. Все кораблекрушения становятся похожими одно на другое, все спасшиеся выглядят на одно лицо, они обожжены солнцем, одиноки, прикрыты шкурами зверей, которых им удалось убить. Правда, которая делает вашу историю уникальной, которая отличает вас от старого моряка, что, сидя у камина, плетет пряжу вымысла о морских чудовищах и русалках, состоит из тысячи подробностей, которые сегодня могут показаться не заслуживающими внимания, например: когда вы изготовили иглу, которую вы прячете за поясом, каким образом удалось вам сделать в ней ушко? Когда вы шили себе шапку, чем вы заменили нитки? Такие подробности когда-нибудь убедят ваших соплеменников в правдивости вашей истории, каждого вашего слова о том, что действительно есть такой остров посреди океана, где завывал ветер и чайки кричали на скалах, а человек по имени Крузо разгуливал, облаченный в обезьяньи шкуры, и смотрел вдаль в надежде увидеть парус на горизонте.

Крупная рыжеватая голова Крузо и его бородка, которая никогда не подстригалась, поблескивали в лучах заката. Он разводил руки и снова смыкал их, грубые, задубелые от физического труда руки.

- Посмотрите на берег: он покрыт птичьим гуано, ракушками моллюсков, перьями птиц.

Крузо поднял голову и посмотрел на меня с упреком.

- Я оставлю после себя террасы и стены, - сказал он. - Этого вполне достаточно. Более чем достаточно. - И снова замолчал. А я подумала: кто станет пересекать океан, чтобы увидеть террасы и стены, которых сколько угодно у нас дома, но вовремя прикусила язык.

Мы по-прежнему спали вдвоем в хижине, он на своей постели, я на траве, которую постелил мне Пятница, заменяя ее свежей каждые три дня. Ложе получилось мягким и удобным. Когда ночи стали прохладными, я натягивала на себя покрывало из шкур; все это время у меня не было другой одежды, кроме юбочки, в которой я попала на берег; я предпочитала не носить шкур, потому что не могла привыкнуть к их острому запаху.

Иной раз Крузо не давал мне спать звуками, которые он издавал во сне, особенно - зубовным скрежетом. Дело в том, что зубы его разрушились до такой степени, что у него вошло в привычку постоянно сжимать те, что еще уцелели, чтобы утишить боль. Не очень-то приятно было смотреть, как он ест: он запихивал еду в рот грязными руками и жевал ее в левой стороне рта, где зубы причиняли ему меньшую боль. Но Баия и жизнь на острове отучили меня от брезгливости.

Мне снился убитый капитан корабля. Все виделось, как он плывет к югу в своей лодчонке, весла крестом лежат у него на груди и из глаза торчит страшный острый стержень. Море вздымает громады волн, воет ветер, с неба обрушиваются дождевые струи, но лодка не тонет, течение медленно несет ее в страну айсбергов, и я представляла себе, как она будет плыть, скованная льдом, до дня нашего воскресения из мертвых. Он был добрый человек - я, кажется, забыла об этом сказать - и, конечно, заслуживал лучшей участи.

Предостережения Крузо насчет обезьян научили меня осмотрительности. Тем не менее на третий день моего пребывания на острове, когда Крузо и Пятница отправились по своим делам, я выбралась из нашей крепости и принялась искать дорожку вниз и наконец нашла тропу, по которой нес меня Пятница, и спустилась по ней к берегу, ступая с величайшей осторожностью, поскольку обуви у меня так и не было. Некоторое время я брела вдоль берега, неотрывно глядя в морскую даль, хотя наивно было полагать, что избавление придет так скоро. Я шла по щиколотку в воде, с изумлением разглядывая бесчисленных крошечных рыбешек ярких цветов, которые тыкались мне в ноги, словно желая выяснить, что я из себя представляю. Я подумала, что остров Крузо совсем не плохое место, если уж суждено быть высаженным на необитаемую землю. В полдень я поднялась по склону и принялась собирать хворост, что и намеревалась делать с самого начала, довольная своей прогулкой.

Когда Крузо вернулся, он сразу же понял, что я прогуливалась, и сильно обозлился.

- Пока вы живете под моей крышей, извольте поступать, как я велю! - кричал он, вонзив лопату в землю и не дожидаясь, когда Пятница отойдет. Но если он полагал, что повергнет меня в ужас и принудит к повиновению, то ему предстояло вскоре убедиться в своей ошибке.

- Я нахожусь на вашем острове, мистер Крузо, не по своей воле, а вследствие несчастных обстоятельств, - ответила я, поднявшись (я была с ним почти одного роста). - Я жертва несчастья, а не пленница. Если бы у меня была обувь или же если вы дадите мне возможность сшить ее, то мне не придется двигаться крадучись, словно воровка.

Позднее в тот же день, когда я успокоилась, я попросила у Крузо прощения за свои резкие слова, и он, похоже, простил меня, хотя и без особого воодушевления. Тогда я снова попросила иглу и жилы, чтобы сшить себе обувь. На что он ответил, что обувь шьют не в мгновение ока, как носовые платки, и что он сам сделает это в должное время. Но дни шли, а я по-прежнему была без обуви.

Я спросила Крузо насчет обезьян. Он рассказал, что, когда он только появился на острове, они шныряли повсюду, наглые и злые. Он убил много обезьян, после чего они ушли на скалы, которые он называл Северный утес. Во время прогулок я иногда слышала их крики и видела, как они прыгают с камня на камень. Размером они были чем-то средним между кошкой и лисицей, серые, с черными мордами и лапами. Я не видела от них вреда, но Крузо считал их сущим бедствием, и они с Пятницей убивали их при всякой возможности дубинками, сдирали с них шкуры, дубили их и шили одежду, одеяла и все прочее.

Однажды вечером, когда я готовила ужин и у меня были заняты руки, я повернулась к Пятнице и сказала:

- Принеси мне еще полено. Пятница.

Готова поклясться, что Пятница меня слышал, но даже не шевельнулся. Тогда я снова произнесла слово «полено» и показала на огонь, тогда он встал, но и только. Тут вмешался Крузо.

- Дрова, Пятница, - сказал он, и Пятница вышел и вернулся с охапкой дров из нашей поленницы.

Первой моей мыслью было, что Пятница - как собака, которая слушается только хозяина, но дело было не в этом.

- Я научил его слову «дрова», - сказал Крузо. - Он не знает слова «полено».

Мне это показалось странным, ведь поленья - те же дрова, это все равно что сказать: сосна или тополь - это дерево, однако я оставила эпизод без внимания. Только после ужина, когда мы сидели, глядя на звезды, что вошло у нас в привычку, я решила в этом разобраться.

- Сколько английских слов знает Пятница? - спросила я.

- Столько, сколько нужно, - ответил Крузо. - Здесь не Англия, нам не нужно много слов.

- Вы говорите так, словно язык - это одна из напастей в нашей жизни, наподобие денег или оспы, - сказала я. - Но разве не скрасила бы ваше одиночество возможность разговаривать с Пятницей по-английски? Все эта годы вы могли бы наслаждаться радостью беседы; вы сумели бы приобщить его к благам цивилизации и сделать его лучше. Какой толк в вечном молчании?

Крузо не ответил и вместо этого подозвал Пятницу.

- Спой, Пятница, - сказал он. - Спой для миссис Бартон.

Пятница обратил лицо к звездам, закрыл глаза и, послушный своему хозяину, начал подвывать низким голосом. Я прислушалась, но не смогла различить мелодию. Крузо дотронулся до моего колена.

- Человеческий голос, - сказал он.

Я не поняла, что он хотел этим сказать, но он поднес палец к губам, призывая меня молчать. В темноте мы слушали подвывания Пятницы. Наконец Пятница умолк.

- Он что, слабоумный, не умеющий говорить? - спросила я. - Это вы хотели мне сказать? - Повторяю, я находила Пятницу туповатым.

Крузо попросил Пятницу подойти.

- Открой рот, - сказал он ему и раскрыл рот сам. Пятница выполнил его приказ. - Смотрите, - сказал Крузо.

Я посмотрела, но в темноте не увидела ничего, кроме отблеска белых, как слоновая кость, зубов.

- Ла-ла-ла, - произнес Крузо и сделал знак Пятнице повторить.

- Ха-ха-ха, - произнес Пятница; то были гортанные звуки.

- У него нет языка, - сказал Крузо. Схватив Пятницу за волосы, он приблизил его лицо вплотную к моему. - Видите?

- Ха-ха-ха, - откликнулся Пятница.

Я отпрянула, и Крузо отпустил волосы Пятницы.

- У него нет языка, - сказал он. - Вот почему он не говорит. Они отрезали ему язык.

Я смотрела на него в ужасе.

- Кто отрезал ему язык?

- Работорговцы.

- Работорговцы отрезали ему язык и продали его в рабство? Охотники за рабами в Африке? Но ведь он был ребенком, когда они его схватили. Зачем они отрезали язык ребенку?

Крузо пристально посмотрел на меня. Не могу поклясться, но мне показалось, что он улыбался.

- Возможно, что работорговцы, а это были мавры, считают язык деликатесом, - сказал он. - А может быть, им надоело слышать с утра и до ночи горестные жалобы Пятницы. Быть может, они не хотели, чтобы он когда-нибудь рассказал свою историю: кто он такой, где его дом, как случилось, что он попал в рабство. Быть может, они отрезают язык всем людоедам, которые попадают в их руки, в качестве наказания. Как можем мы узнать эту тайну?

- Ужасная история, - сказала я. Воцарилась тишина. Пятница собрал посуду и скрылся в темноте. - Как же справедливость? Сначала раб, а теперь и изгнанник. У него не только украли детство, но и обрекли его на пожизненное молчание. Неужто провидение не видит этого?

- Если бы провидение следило за всеми нами,- сказал Крузо, - то кто собирал бы хлопок и сахарный тростник? Для процветания дел в мире провидению надлежит часть времени проводить с закрытыми глазами, как и положено всем низшим существам. - Он увидел, как я замотала головой, и продолжал: - Вам кажется, что я посмеиваюсь над провидением. Но ведь возможно, что именно благодаря провидению Пятница имеет незлобивого хозяина и живет на острове, а не в Бразилии под хлыстом плантатора и не в Африке, где леса кишат людоедами. Выть может, вопреки вашему мнению, к лучшему, что он здесь и что я здесь, а теперь - и вы.

До сих пор я воспринимала Пятницу как тень и обращала на него внимания не больше, чем уделяют в Бразилии домашнему рабу. Но теперь я не могла воспринимать его иначе, чем с ужасом, какой питают по отношению к людям увечным. И мне не было утешением то, что его увечье запрятано за губами (как прячутся под одеждой и другие увечья) и что внешне он похож на любого другого чернокожего. Наоборот, сама тайна этой ущербности заставляла меня теряться в его присутствии. Я не могла говорить, когда он находился рядом, потому что постоянно думала о том, как легки и проворны движения моего языка. Я рисовала в своем воображении щипцы, сжимающие его язык, нож, вонзающийся в него, и я содрогалась при мысли, что так все и было на самом деле

На следующий день после нашего разговора, когда Крузо вернулся со своих террас, я разгуливала в сандалиях. Но если я ожидала благодарности за труды, от которых его избавила, то я ошибалась.

- Немного терпения, и у вас была бы гораздо лучшая обувь, - сказал он.

Вероятно, он был прав, потому что мои сандалии были очень уж неуклюжи. И все же я не могла оставить его слова без ответа.

- Терпение превратило меня в пленницу, - парировала я.

На что он сердито повернулся кругом, схватил шкуры, из которых я выкроила свои сандалии, и со всей силой вышвырнул их за ограду.

Видя, что его гнев остынет не скоро, я побрела по тропинке к берегу и шла до тех пор, пока она не вывела к тому месту, где берег покрыт выброшенными волной водорослями, гниющими на солнце, и где при каждом моем шаге выпрыгивали тучи песчаных блох. Я остановилась, успокоившись. Он злой человек, сказала я себе, да и откуда ему быть другим? После многих лет уединенного и беспрекословного владычества в его королевство вторгается женщина и ставит перед ним новые проблемы. Я дала себе клятву держать язык за зубами. Меня могла ожидать гораздо худшая судьба, чем быть заброшенной на остров, которым правит мой соплеменник, причем ему хватило сообразительности выплыть на берег с ножом за поясом и чернокожим рабом в придачу. Я могла с тем же успехом оказаться в полном одиночестве на острове, изобилующем львами и змеями, или на острове, где никогда не бывает дождей, или на острове, где живет какой-нибудь обезумевший от одиночества иностранец, голый, одичавший, питающийся сырым мясом.

Преисполненная раскаяния, я вернулась к Крузо, попросила прощения за то, что без спросу взяла шкуры, и с благодарностью принялась за еду, которую оставил мне Пятница. Когда в этот вечер я легла спать, я чувствовала, как подо мной качается земля. Я уговаривала себя, что это лишь непрошеное воспоминание о качке на корабле. Но это было не так: качался сам остров в своем плавании по океанским просторам. Я подумала: это знак, знак того, что я становлюсь островитянкой. Я начинаю забывать, что значит жить на материке. Я вытянула руки и положила ладони на землю. Да, качание продолжалось, раскачивание острова в его океанском ночном скитании, несущем куда-то вдаль весь его груз: чаек и воробьев, обезьян и блох, и людей, бесчувственных в это мгновение, - всех, кроме меня одной. Я заснула, улыбаясь. Мне кажется, что я улыбнулась впервые с тех пор, как отправилась в плавание к Новому Свету.

Говорят, что Британия тоже остров, громадный остров. Но ведь это лишь географическое понятие. Земля Британии тверда под нашими ногами, чего никогда нельзя было сказать об острове Крузо.

Теперь, когда у меня появилась обувь, я принялась ежедневно бродить по кромке моря и заходила настолько далеко, насколько хватало сил. Я говорила себе, что высматриваю парус. Однако слишком часто мои глаза так неотрывно приникали к горизонту что я, убаюканная порывами ветра, ревом волн и скрипом песка под ногами, как бы засыпала на ходу. Я нашла расщелину в скалах, откуда могла смотреть на море, укрывшись от ветра. Со временем я стала думать об этом месте как своем личном убежище, единственном месте на чужом острове, которое принадлежит мне одной, хотя на самом деле остров принадлежал Крузо не больше, чем королю Португалии, или тому же Пятнице, или африканским людоедам.

Я могла бы рассказать о нашей жизни на острове подробнее, гораздо подробнее: как мы день и ночь поддерживали огонь, как мы добывали соль, как, не имея мыла, мылись золой. Однажды я спросила Крузо, не знает ли он» как сделать некое подобие свечи или лампы, чтобы нам не нужно было с наступлением темноты ложиться, словно дикарям. Крузо ответил мне такими словами:

- Что легче, научиться видеть в темноте или же убить кита и вытопить его жир для свечки?

Я могла бы ответить ему разными колкостями, но, вспомнив свою клятву, попридержала язык. Простое объяснение было в том, что Крузо не желал на своем острове никаких перемен.

Я провела на острове около месяца, когда однажды утром Крузо вернулся с террас и пожаловался на плохое самочувствие. Видя, что он дрожит, я уложила его в постель и тепло укрыла.

- Ко мне вернулась старая лихорадка, - сказал он. - Ее не лечат, она пройдет сама по себе.

Двенадцать дней и ночей я ходила за ним, я держала его изо всех сил, когда он бился в судорогах, рыдал, молотил кулаками и кричал по-португальски, обращаясь к теням, которые виделись ему во тьме. Однажды ночью, когда в течение долгих часов он стонал и дрожал, а руки его были холодны как лед, я легла рядом с ним, крепко обхватив его руками, чтобы согреть, боясь, что иначе он умрет. В моих объятиях он наконец заснул, и я забылась с ним рядом, хотя и тяжелым сном.

Все это время Пятница не предпринял даже попытки помочь мне, он сторонился хижины, точно мы оба заразились чумой. На рассвете он уходил со своим копьем; возвращаясь, он складывал добычу возле печки, потрошил и чистил ее от чешуи и затем уходил в дальний конец сада, где засыпал, свернувшись наподобие кота, или бесконечно выводил на маленькой тростниковой дудочке мотив из шести нот, всегда один и тот же. Этот мотив, который, кажется, никогда ему не надоедал, стал в конце концов настолько действовать мне на нервы, что однажды я подошла и выбила дудку у него из рук и обругала бы его, не важно, понял бы он или нет, если бы не боялась разбудить Крузо. Пятница вскочил на ноги, глаза его расширились от удивления, потому что никогда раньше я не теряла с ним терпения, да и вообще обращала на него мало внимания.

Затем Крузо начал поправляться. В глазах его пропал лихорадочный блеск, линии его лица смягчились, прекратился бред, и он спал теперь спокойным сном. К нему вернулся аппетит. Вскоре он уже без посторонней помощи ходил от хижины до сада и давал приказания Пятнице.

Я была счастлива снова видеть его здоровым. В Бразилии мне приходилось видеть, как лихорадка уносит и более молодых людей, а ведь были такие ночь и день, когда я была убеждена, что Крузо умирает, и меня ужасала перспектива остаться на острове одной в обществе Пятницы. Я полагаю, что Крузо спасли здоровая жизнь и простая пища, а вовсе не мое врачебное искусство.

Вскоре после этого разразился ужаснейший шторм, завывал ветер и дождь лил как из ведра. Порывом ветра сорвало часть кровли нашей хижины, и огонь, который мы так бережно хранили, залило водой. Мы передвинули постель в последний угол, остававшийся еще сухим, но даже пол скоро превратился в жидкую грязь.

Я думала, что Пятница будет трепетать перед разбушевавшейся стихией (такого шторма мне еще не приходилось переживать, и я жалела бедных моряков, застигнутых им в открытом море). Но нет. Пятница сидел под навесом, положив голову на колени, и спал, как ребенок.

Через две ночи и один день дождь прекратился, и мы вышли наружу, чтобы расправить затекшие спины. Сад был практически уничтожен, водой промыло ложбинку, глубина которой доходила мне до пояса. Пляж был покрыт водорослями, выброшенными крутыми волнами. Снова пошел дождь, и мы третью ночь кряду прятались от него в нашем жалком убежище, голодные, озябшие, не в состоянии развести огонь.

В эту ночь Крузо, который, как мне казалось, совсем поправился, пожаловался на жар; скинув с себя одежду, он тяжело дышал. Затем он начал метаться, ворочаться с боку на бок, точно ему трудно было дышать, и я опасалась, что кровать рухнет под ним. Я что было силы держала его за плечи, пытаясь успокоить, но он отшвырнул меня в сторону. Страшные судороги пробегали по его телу, потом он словно окаменел и в бреду повторял слова, в которых я не находила смысла. Разбуженный шумом, Пятница взял дудку и принялся наигрывать свою проклятую мелодию, и все это - дождь и ветер, крики Крузо и музыка Пятницы - воспринималось мною как безумие. Но я по-прежнему держала Крузо за плечи, утешая его, и наконец он успокоился. Пятница тоже замолк, и даже дождь стал постепенно стихать. Я легла рядом с Крузо, чтобы согреть его своим телом; вскоре он перестал дрожать, и мы оба заснули.

Я проснулась от яркого дневного света, кругом стояла непривычная тишина, шторм наконец-то израсходовал свои силы. Чья-то рука шарила по моему телу. Я была словно в дурмане, и мне показалось, что я все еще на борту корабля, в постели португальского капитана. Однако, когда я повернулась, я увидела всклокоченные волосы Крузо и его густую бороду, которую он никогда не подстригал, его желтые глаза, и я поняла, что все это правда, я на необитаемом острове вместе с человеком по имени Крузо, хотя и англичанином, но для меня таким же чужим, как какой-нибудь лапландец. Я отбросила его руку и попыталась встать, но он меня удержал. Конечно, я могла бы высвободиться, потому что была сейчас сильнее его. Но я подумала: пятнадцать лет он не знал женщины, так почему же не уступить его желанию? Я перестала сопротивляться. Когда я вышла из хижины, Пятницы поблизости не было видно, и я была этому рада. Я немного прошлась и села, пытаясь собраться с мыслями. На кустах вокруг меня сидели воробьи, они забавно вскидывали головки, не испытывая никакого страха, потому что с начала времен люди не причиняли им вреда. Нужно ли мне сожалеть о том, что произошло между мною и Крузо? Было бы лучше, если бы мы по-прежнему жили точно брат и сестра, или хозяин и гостья, или хозяин и служанка, если так можно было определить наши взаимоотношения. Случай привел меня на его остров, случай швырнул меня в его объятия. Разве в мире случая существуют такие понятия, как лучше или хуже? Мы уступаем домогательствам незнакомца или отдаемся на волю волн; в мгновение ока мы расслабляемся, теряем бдительность и погружаемся в сон; проснувшись, обнаруживаем, что ход жизни изменился. Что же такое эти мгновения ока, противостоять которым может лишь вечное, нечеловеческое бодрствование? Быть может, это те самые трещинки и щели, через которые в нашу жизнь вторгается другой голос, другие голоса? По какому праву мы затыкаем уши, чтобы их не слышать? Вопросы роились в моей голове и не находили ответа.

Однажды я прогуливалась в северной части острова, на утесе, и выследила внизу Пятницу, который тащил на спине бревно или брус не меньшей длины, чем он сам. Пока я наблюдала, он прошел по выступу скалы, уходившей в море прямо под обрывом, спустил свое бревно на воду - а в этом месте было очень глубоко - и поплыл, стоя на нем. Я часто смотрела, как Пятница ловит рыбу; он стоял на камнях, ожидая, когда под ним проплывет рыба, и тогда проворно поражал ее своим копьем. Как он собирался делать это, стоя на своем неуклюжем суденышке, оставалось неясным. Но Пятница вовсе не собирался ловить рыбу. Отплыв на сотню ярдов от выступа скалы в самую гущу водорослей, он опустил руку в мешок, что висел у него на шее, достал оттуда пригоршню белых чешуек и принялся швырять их в воду. Сначала я подумала, что то была приманка для рыбы, но нет, когда он разбросал весь запас чешуек, он развернул свою посудину и направил ее назад, к скалистому берегу, к которому и пристал не без труда из-за волн.

Снедаемая желанием выяснить, что именно он кидает в воду, я дождалась вечера, когда он отправился наполнять водой наши сосуды. Я пошарила под его матрацем и обнаружила маленький мешок с затягивающейся тесемкой, и, вывернув его, нашла маленькие белые лепестки и почки ежевики, которая как раз в это время цвела на острове. Отсюда я заключила, что он приносил жертву богу волн, чтобы тот в изобилии посылал нам рыбу, или же совершал какой-нибудь подобный языческий обряд.

На следующий день море стало еще спокойнее, и я пошла по маршруту Пятницы, по скалистому выступу, уходящему в море, пока не достигла его края. Вода была холодна и темна: меня охватила дрожь, когда я представила себя брошенной в эту глубину и пытающейся выплыть, на бревне или без него, среди обвивающих меня щупалец водорослей, где, без сомнения, затаились сепии, ожидающие, когда добыча заплывет к ним на растерзание. Не было видно и следа от лепестков Пятницы.

До сих пор я обращала на Пятницу столь же ничтожное внимание, какое уделяла бы собаке или иной бессловесной твари, - а на самом деле еще меньшее, потому что ужас перед увечьем заставлял меня изгонять его из моих мыслей и уходить, когда он приближался. Это бросание лепестков было для меня первым знаком того, что под его унылой и непривлекательной внешностью пряталась - назовите это как угодно - дух или душа.

- Где затонул корабль, на котором плыли вы с Пятницей? - спросила я Крузо.

Он указал мне участок берега, куда я еще не заходила.

- Если бы мы сумели нырнуть к его обломкам, даже теперь, после стольких лет, - сказала я, - мы могли бы раздобыть столь нужные для нас инструменты. Например, пилу или топор, ведь у нас нет ни того, ни другого. Мы могли бы высвободить и поднять деревянные брусья. Неужели никак нельзя обследовать эти обломки? Не мог бы Пятница доплыть туда или добраться на бревне, а затем нырнуть, обвязавшись для безопасности веревкой вокруг пояса?

- Корабль лежит на дне океана, разрушенный волнами и покрытый песком, - ответил Крузо. - Предметы, которые уцелели от морской соли и морских червей, не стоят усилий, нужных, чтобы вытащить их из воды. У нас есть крыша над головами, сделанная без пилы и топора. Мы спим, мы едим, мы живы. Нам не нужны инструменты.

Он говорил так, словно инструменты были варварским изобретением. Но я была уверена, что, если бы мне удалось выплыть на берег с пилой, привязанной к лодыжке, он с радостью взял бы ее и нашел ей применение.

Но позвольте мне рассказать о террасах Крузо.

Террасы покрывали большую часть склона холма в восточной стороне острова, где они лучше всего были защищены от ветра. Когда я здесь появилась, было уже двенадцать этажей террас, каждая шириной в двадцать шагов, поддерживаемая каменной стенкой в ярд толщиной и в самом высоком месте не выше человеческой головы. На каждой террасе земля была выровнена и расчищена; камни, из которых складывалась стена, выкапывали из земли или приносили откуда-нибудь по одному. Я спросила Крузо, сколько камней пошло на стены. Сотня тысяч или больше, ответил он. Тяжкий труд, заметила я. А про себя подумала: разве голая земля, выжженная солнцем и поддерживаемая каменными стенами, лучше гальки или кустарника и птичьих стай?

- Вы собираетесь расчистить весь остров от зарослей и покрыть его террасами?- спросила я.

- На это потребовался бы труд многих людей в течение многих жизней, - ответил он; я поняла, что он предпочел воспринять мой вопрос буквально.

- И что вы будете сажать, когда придет для этого время? - спросила я.

- Земледелие - не для нас, - сказал он. - Нам нечего сажать, в этом наша беда.

И посмотрел на меня с таким сожалением и одновременно с достоинством, что я едва не прикусила язык.

- Сажать будут те, кто придет после нас и у кого хватит дальновидности захватить с собой семена. Я же просто расчищаю для них землю. Расчистка земли и таскание камней - это, конечно, малая радость, но все лучше, чем безделье. - И затем с необычайной серьезностью продолжал: - Я прошу вас помнить, что не всякий изгнанник является изгнанником в душе.

Я долго размышляла над этими словами, но они так и остались для меня непостижимыми. Когда я бродила по террасам и смотрела на этого человека, уже не молодого, в поте лица под палящим солнцем вырывающего громадные камни из земли или терпеливо подрезающего траву, год за годом ожидая, когда к острову причалит некий спаситель - жертва кораблекрушения с мешком семян в лодке, я думала, что это очень глупое занятие. Мне казалось, что он с таким же успехом мог искать золото или рыть могилы сначала для себя, а потом для Пятницы, а затем, если бы такая мысль пришла ему в голову, для всех, кого высадят с кораблей в грядущей истории острова, в том числе и для меня.

Время шло, нагоняя все большую тоску. Когда я исчерпала свои вопросы к Крузо относительно террас, о лодке, которую он не хотел строить, о дневнике, который он не хотел вести, об инструментах, которые он не хотел извлечь из обломков корабля, о языке Пятницы, говорить стало не о чем, разве что о погоде. Крузо ничего не рассказывал о своей жизни торговца и плантатора до кораблекрушения. Его не интересовало, как я очутилась в Баия и что я там делала. Когда я начинала говорить об Англии и обо всем, что собираюсь увидеть и сделать, когда дождусь спасения, он, казалось, меня не слышал. Создавалось впечатление, что он хотел, чтобы его собственная история начиналась с его прибытия на остров, моя - с моего прибытия и чтобы кончились они вместе здесь же, на острове. Да и не нужно, чтобы Крузо спасся, размышляла я про себя; ведь мир ждет от искателей приключений рассказов более содержательных, чем повесть о том, сколько камней, откуда и куда они перетаскали за пятнадцать лет; спасенный Крузо оказался бы для мира страшным разочарованием, Крузо на своем острове гораздо привлекательнее, чем истинный Крузо, угрюмый и замкнутый во враждебной ему Англии.

Я проводила дни в прогулках по скалам или вдоль берега или же просто спала. Я не предлагала Крузо своей помощи в его труде на террасах, поскольку считала это глупым занятием. Я сделала себе шапочку с тесемками, чтобы можно было завязать их над ушами; я носила ее, а иногда затыкала уши, чтобы не слышать вой ветра. Так я стала глуха, как Пятница был нем; но какое это имело значение на острове, где никто не говорил? Юбочка, в которой я приплыла на берег, превратилась в рванье. Кожа моя стала коричневой, как у индианки. Я была в расцвете лет, и вот что на меня обрушилось. Я не плакала, но вдруг иногда обнаруживала, что сижу на голой земле, закрыв ладонями глаза, раскачиваюсь взад и вперед, тихо постанываю про себя, теряя представление о том, где я нахожусь. Когда Пятница ставил передо мною еду, я брала ее грязными пальцами и глотала, как собака. Я сидела на корточках в саду, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня. И все время смотрела на горизонт. Не важно, кто приплывет - испанец, житель Московии или людоед, - лишь бы он вызволил меня отсюда.

Это было для меня самое тяжкое время, время отчаяния и летаргии; я была такой же обузой для Крузо, как и он для меня, когда его трепала лихорадка.

Затем постепенно я совладала с собой и стала снова заниматься немногими практическими делами. Хотя сердце мое к Крузо не потеплело, я была благодарна ему за то, что он терпел мои настроения и не гнал меня.

Крузо не искал больше интимного сближения со мной. Напротив, он держался от меня на расстоянии, словно между нами ничего не произошло. Меня это не огорчало. Хотя признаюсь, если бы я была убеждена в том, что мне суждено провести остаток своих дней на острове, я снова предложила бы ему себя, домогалась бы его, сделала бы все необходимое, чтобы зачать и выносить ребенка, потому что мрачная тишина, которой он обволок наши жизни, свела бы меня с ума, не говоря уже о перспективе провести последние свои годы наедине с Пятницей.

Однажды я спросила Крузо, существуют ли на его острове законы и если да, то какие они, или же он предпочитает следовать своим внутренним побуждениям, веря, что сердце само поведет его по пути справедливости.

- Законы создаются с одной только целью, - ответил он мне, - держать нас в узде, когда наши желания становятся неумеренными. А пока мы умеренны, в законах нет нужды.

- У меня есть желание спастись отсюда, которое я вправе назвать неумеренным, - сказала я. - Оно жжет меня денно и нощно, ни о чем другом я не в состоянии думать.

Я не хочу слышать о вашем желании, - сказал Крузо. - Оно касается иных сфер и не касается острова, оно ничем не связано с нашей жизнью. На острове нет иного закона, кроме работы ради пропитания, что является заповедью. - И с этими словами он удалился.

Ответ этот меня не удовлетворил. Если я была всего лишь третьим ртом, который надо кормить и от которого нет проку в труде на террасах, то что же удерживало Крузо, почему он не связал мне руки и ноги и не швырнул со скалы в море? Что удерживало Пятницу все эти годы, почему он не ударил своего хозяина, когда тот спал, камнем по голове, тем самым положив конец рабству и вступив в царство праздности? И что удерживало Крузо, почему он не привязывал Пятницу на ночь к столбу, как собаку, чтобы спать спокойно, или почему он не ослепил Пятницу, как поступают в Бразилии с осликами? Мне казалось, что на острове может иметь место все что угодно, любые виды тирании и жестокости, хотя и в миниатюре; и если, вопреки возможному, мы живем в мире друг с другом, то это определенно доказывает, что нами правят неведомые законы или что мы все это время следовали побуждениям наших сердец и что наши сердца вели нас по верному пути.

- Как вы наказываете Пятницу, если для этого есть повод? - спросила я однажды.

- Нет никакой необходимости наказывать Пятницу, - ответил Крузо. - Он живет со мной много лет. Он не знал другого хозяина. Он подчиняется мне во всем.

- И все же Пятница остался без языка, - сами собой вырвались у меня слова.

- Пятница потерял язык до того, как он стал моим, - сказал Крузо, с вызовом посмотрев мне прямо в глаза. Я промолчала. Но подумала: каждый из нас ежедневно подвергается наказанию. Этот остров - наше наказание, этот остров и общество друг друга до конца наших дней.

Мои суждения о Крузо не всегда были такими резкими. Однажды вечером, увидев его стоящим на краю обрыва на фоне ярко-красного заходящего солнца и глядящим в море, с посохом в руке и в громадной, конической формы шапке, я подумала: фигура подлинно королевская, он настоящий король своего острова. Я вспомнила пору печали, которую пережила, когда не находила себе места, предаваясь горестным рыданиям. Если я познала тогда горе, то насколько же глубже должно было быть горе Крузо в его первые дни на острове? Разве не справедливо считать его героем, преодолевшим невзгоды дикой природы и сразившим чудовище одиночества, вышедшим из этой схватки окрепшим?

Я когда-то полагала, видя эту фигуру на фоне вечернего неба, что Крузо, как и я, обшаривает глазами горизонт в поисках паруса. Но я ошибалась. Его прогулку на край обрыва можно было объяснить скорее стремлением забыться в созерцании бескрайних морских и небесных просторов. Пятница никогда не нарушал этого ритуального уединения; когда я однажды случайно приблизилась к Крузо, он обрушился на меня сердито и несколько дней после этого мы с ним не разговаривали. Для меня море и небо оставались морем и небом, бесполезными и унылыми. Мой темперамент не допускал любви к подобной пустоте.

Я должна рассказать о смерти Крузо и нашем избавлении.

Однажды утром, чуть больше года после того, как я стала островитянкой, Пятница принес своего хозяина с террас ослабевшего и теряющего сознание. Я сразу поняла, что на него снова обрушилась лихорадка. В ужасе я раздела его, уложила в постель и готова была отдать все силы его исцелению, пожалев, что ничего не знаю о банках и кровопускании.

На этот раз Крузо не метался, не кричал, не выдирался из рук. Он лежал бледный, как бесплотный дух, с широко раскрытыми глазами, холодный пот выступал у него на теле, губы временами шевелились, но слов я не могла различить. Я подумала: он умирает, а я не в силах его спасти.

На следующий день, точно в ответ на пристальный взгляд Крузо, устремленный в морские просторы, возле острова бросил якорь торговый корабль «Джон Хобарт», направлявшийся с грузом хлопка и индиго в Бристоль; на берег высадилась команда. Я ничего не знала об этом, пока Пятница не вбежал в хижину и, схватив свои копья для ловли рыбы, помчался стремглав на скалы, где жили обезьяны. Тогда я вышла и увидела внизу корабль, матросов, спускающих на воду шлюпку, и издала крик радости, рухнув на колени.

Первое представление о вторжении незнакомцев в его королевство Крузо получил, когда три матроса переложили его с постели на носилки и понесли вниз по тропе, ведущей к берегу; но даже тогда он, вероятно, видел все это как во сне. Но когда он оказался на борту «Хобарта», когда в ноздри ему ударил запах дегтя и он услышал поскрипывание деревянной обшивки, он пришел в себя и с таким отчаянием попытался высвободиться, что лишь нескольким сильным мужчинам удалось его усмирить и отнести вниз.

- На острове есть еще один человек, - сказала я капитану корабля. - Это чернокожий раб по имени Пятница, он спрятался на скалах с северной стороны острова. Никакие ваши слова не убедят его сдаться, потому что он не понимает слов и обделен даром речи. Поймать его будет нелегко. И все же я умоляю вас снова послать своих людей на берег; ведь Пятница - раб и дитя, и наш долг позаботиться о нем, а не бросить, обрекая на одиночество, худшее, нежели смерть.

Моя мольба о Пятнице была услышана. Новая группа под водительством третьего помощника спустилась на берег с приказом не причинять этому несчастному созданию вреда и сделать все, чтобы доставить его на борт. Я вызвалась пойти вместе с ними, но капитан Смит мне не разрешил.

Я сидела с капитаном в его каюте, съела тарелку солонины и кусок бисквита, и то и другое показалось мне необыкновенно вкусным после года рыбной пищи, выпила стакан мадеры и рассказала ему мою историю, как только что рассказала ее вам, и он выслушал меня очень внимательно.

- Все это вы должны поверить бумаге и предложить книготорговцам, - настаивал он. - Никогда еще, насколько мне известно, не было в нашей

стране женщины, высаженной на необитаемый остров. Это вызовет огромный интерес.

Я печально покачала головой.

- Мой рассказ отлично помогает коротать время, - ответила я. - Однако то немногое, что я знаю о сочинении книг, говорит мне, что все очарование исчезнет, когда он вот так прямо ляжет на бумагу. При письме всякая живость куда-то пропадает, ее может поддержать искусство, которым я не владею.

- Не могу ничего сказать вам относительно искусства, поскольку я всего лишь моряк, - сказал капитан Смит, - но могу поручиться, что книготорговцы найдут человека, который приведет ваше рассказ в порядок, и этот человек добавит кое-где несколько ярких мазков.

- Я не позволю никакой лжи, - сказала я.

Капитан улыбнулся.

- За них я не поручусь, - сказал он. - Их ремесло - торговля книгами, а не правдой.

- Лучше я буду автором моей собственной истории, чем допущу ложь о себе самой, - настаивала я. - Если уж я не могу выступить в качестве автора и поручиться за истинность рассказа, то какой во всем этом толк? С таким же успехом я могла бы все это выдумать, лежа в уютной постели в Чичестере.

В этот момент нас позвали на палубу. Группа, которая высадилась на берег, возвращалась, и, к своей радости, я увидела среди матросов черную фигуру Пятницы.

- Пятница! Пятница! - звала я, когда лодка причалила к нашему борту, и улыбалась, показывая, что все хорошо, что матросы - друзья нам, а не враги.

Но, взойдя на борт. Пятница избегал встречаться со мною глазами. С опущенными плечами и поникшей головой он ждал решения своей участи.

- Нельзя ли отвести Пятницу к его хозяину? - попросила я капитана. - Когда он увидит, что за мистером Крузо хороший уход, он, пожалуй, поймет, что никто не замышляет против него зла.

Итак, пока поднимались паруса и корабль разворачивался, я провела Пятницу вниз, в каюту, лежал Крузо.

- Вот твой хозяин, Пятница, - сказала я. - Он спит, ему дали снотворное. Ты видишь, вокруг нас добрые люди. Они привезут нас в Англию, на родину твоего хозяина, и там ты станешь свободным человеком. Ты увидишь, что в Англии жизнь гораздо

лучше, чем на острове.

Я, конечно, знала, что Пятница не понимает слов. Но я еще раньше убедилась, что он чувствует интонацию, различает доброту в человеческом голосе, когда говорящий искренен. Поэтому я все говорила и говорила, взяв его за руку, чтобы успокоить; я подвела его к постели хозяина, заставила стоять на коленях, пока на нас обоих не снизошел покой и сопровождавший нас моряк начал позевывать и беспокойно переминаться с ноги на ноту.

Было решено, что я буду спать в каюте Крузо. Что касается Пятницы, то я умолила, чтобы его не помещали с матросами.

- Он скорее будет спать на полу у ног своего хозяина, чем на самой мягкой постели во всем христианском мире, - сказала я.

Пятнице разрешили лечь в нескольких шагах от двери каюты Крузо; он едва ли даже пошевельнулся за все время нашего плавания, разве только когда я приходила, чтобы отвести его к постели хозяина. Всякий раз, когда я с ним разговаривала, я не забывала улыбаться и касаться его руки, обращалась с ним, как с испуганным жеребенком. Дело в том, что я чувствовала: корабль и моряки пробудили в нем мрачные воспоминания о том времени, когда он был продан в рабство в Новый Свет.

Все время плавания к нам относились с величайшим вниманием. Дважды в день приходил корабельный врач, который облегчал страдания Крузо кровопусканием. Но, разговаривая со мной наедине, он только качал головой.

- Ваш муж тяжело болен, - говорил он. - Боюсь, что мы пришли слишком поздно.

(Я должна рассказать, что капитан Смит предложил, чтобы я назвала Крузо моим мужем и говорила всем, что мы вместе потерпели крушение, дабы облегчить мою жизнь и на борту, и в Англии, когда мы ступим на берег. Если история о Баия и мятежниках всплывет наружу, сказал он, то будет не так уж легко понять, что я за женщина. Я засмеялась, услышав это, - в самом деле, что я за женщина? - но последовала его совету, а потому на борту для всех я была миссис Крузо.

Однажды вечером за обедом - все это время я сидела за столом капитана - он шепнул мне на ухо, что я окажу ему честь, если соглашусь чуть позже нанести ему визит в его каюте, чтобы выпить для бодрости по стаканчику вина. Я сделала вид, что восприняла его приглашение как простую галантность, и не пришла. Он в дальнейшем ни на чем таком не настаивал и по-прежнему держался со мной так же учтиво. В общем и целом я видела в нем настоящего джентльмена, хотя он был всего судовладельцем и сыном уличного торговца, как он мне поведал.)

Я приносила Крузо еду в постель и уговаривала его поесть, как ребенка. Иногда он вроде бы понимал, где находится, иногда - нет. Однажды ночью, услышав, что он встает, я зажгла свечу и увидела, что он стоит у двери каюты, нажимает, на нее плечом, не в силах сообразить, что она открывается вовнутрь. Я подошла, дотронулась до него и увидела, что у него мокрое от слез лицо.

- Идем, мой Крузо, - прошептала я, довела его до койки и утешала, пока он снова не заснул.

Мне кажется, что на своем острове Крузо еще победил бы лихорадку, как это бывало и раньше. Хотя и не молодой человек, он был очень силен. Но сейчас он умирал от тоски, отчаянной тоски. С каждым днем он удалялся все дальше от своего королевства, о котором мечтал и куда больше не найдет дороги. Он был пленником, а я его невольной тюремщицей.

Иногда во сне он начинал бормотать по-португальски, как и всегда, когда к нему возвращалось давно ушедшее прошлое. Тогда я брала его за руку или ложилась рядом и начинала с ним разговаривать.

- Ты помнишь, мой Крузо, - говорила я, - как сильный шторм сорвал крышу нашей хижины, и мы лежали ночью и смотрели на сверкающие звезды и просыпались от света луны, думая, что наступило утро? В Англии у нас будет крыша над головой, какую не сорвет никакой ветер. Не казалось ли тебе, что луна на нашем острове крупнее, чем английская луна, а звезд гораздо больше? Наверное, там мы были ближе к луне, как и к солнцу… И все же, - продолжала я если мы там были ближе к небу, то почему столь немногое на этом острове можно было назвать необыкновенным? Почему не было там неизвестных фруктов, змей, львов? Почему туда не приплывали людоеды? Что скажем мы людям в Англии, когда они попросят позабавить их нашими рассказами?

- Крузо, - говорю я (не в ту же самую ночь, в другую; корабль скользил по волнам, и скалы Англии были ближе и ближе), - может быть, ты кого-то оставил в Бразилии? Может быть, сестра ждет твоего возвращения на вашу бразильскую плантацию, а верный счетовод ждет тебя с готовым отчетом? Быть может, мы вернемся к твоей сестре в Бразилию и будем спать в гамаке друг возле друга под бескрайним, усыпанным звездами бразильским небом? - Я лежу, прижавшись к Крузо, и кончиком языка провожу по волосистым извивам его уха. Я трусь щекой о его колючие бакенбарды, ложусь на него, прижимаюсь к нему бедрами. - Я плыву к тебе, Крузо, - шепчу я и плыву дальше. Он высокий мужчина, я высокая женщина. Это плавание, эти движения моего тела, этот шепот - наше соитие.

Или же я говорю об острове.

- Мы съездим с тобой к управляющему кукурузной плантацией, я обещаю это тебе, Крузо, - шепчу я. - Мы купим мешок зерна самого лучшего сорта. Мы снова сядем на корабль, плывущий в Америку, и снова собьемся с пути во время шторма, и нас прибьет к твоему острову. Мы засадим террасы, заставим их плодоносить. Мы обязательно это сделаем.

Не благодаря словам, скорее, благодаря трепету, с которым я говорю, Крузо берет мою ладонь в свои костлявые ладони, подносит ее к губам и плачет.

Мы были еще в трех днях пути от порта, когда Крузо скончался. Я спала возле него на узенькой койке и услышала посреди ночи, как он глубоко вздохнул, затем почувствовала, как холодеют его ноги, зажгла свечу и начала растирать ему виски и запястья, но он был уже мертв. Я вышла и сказала Пятнице:

- Твой хозяин умер.

Пятница лежал в своем убежище, завернувшись в старую шинель, которую нашел для него врач. Глаза его посверкивали в свете свечи, но он не взял ее. И тогда я поняла, что он что-то знал, но что именно, мне не было известно.

Крузо похоронили на следующий день. Команда стояла, обнажив головы, капитан прочитал молитву, два матроса подняли носилки, и останки Крузо, зашитые в холщовый мешок (последний стежок был сделан через ноздри, мы с Пятницей смотрели, как это совершалось), обвитые железной цепью, скользнули в морскую пучину. Во время всей этой церемонии я чувствовала обращенные на меня любопытствующие глаза матросов (я редко поднималась на палубу). Конечно, у меня был странный вид в темном сюртуке, одолженном у капитана, в матросских брюках и сандалиях из обезьяньих шкур. Верили ли они, что я в самом деле жена Крузо, или же до них уже доходили рассказы об англичанке из Баия, брошенной в Атлантике мятежными португальскими моряками? Думаете ли вы обо мне, мистер Фо[4], как о миссис Крузо или как об отчаянной авантюристке? Думайте что хотите, я делила ложе с Крузо, и я закрыла его глаза, и именно я распоряжаюсь всем, что осталось после Крузо; я имею в виду рассказ о его острове.

(support [a t] reallib.org)