"Сердце солдата" - читать интересную книгу автора (Туричин Илья Афроимович)

В РАЗВЕДКУ

Козич радовался деньгам. Он пересчитал их несколько раз. Сумма была порядочной. Деньги советские. Это хорошо. Оккупационные марки немцев шли туго, советские деньги брали куда охотнее. Радость омрачало только то, что деньги надо отрабатывать: хитрить, изворачиваться, выспрашивать, вынюхивать.

Козич знал, что в Ивацевичах немало партизанских явок, что порой поселок навещает даже сам бывший секретарь райкома. Но где эти явки? Как их найти?

А перед глазами все время стояла улыбка Вайнера и в ушах звучал его приветливый голос: «Если вы не приложите должного старания…»

Козич толкался на рынке, прислушиваясь и присматриваясь. Заговаривал с людьми, менял, покупал, продавал. Но безрезультатно. Съездить бы в Вольку-Барановскую. Может, жена что знает. Да и давно не видал ее. Хоть бы кто из Вольки на рынок приехал. Порасспросить. Да куда там! Кто в такое время на рынок поедет!

Как-то утром, наскоро поев, Козич вышел на пустынную улицу. Сыпал снег, мелкий и жесткий, как крупа. Февральский студеный ветер подхватывал его, тащил по твердому насту, закручивал в маленькие смерчи, тут же бессильно опадавшие у покосившихся заборов.

Козич надвинул шапку на уши, поднял воротник и собрался было двинуться в управу, как вдруг заметил в конце улицы маленькую заснеженную фигурку.

«Кто бы это?» — подумал он и стал ждать. Фигурка приближалась. Это был подросток в старом полушубке, подпоясанном солдатским ремешком, в шапке-ушанке и больших подшитых валенках. Подросток тащил за собой санки. На санках стоял, привязанный к ним веревкой и окутанный мешковиной, какой-то предмет. По контурам Козич догадался — бидон. Когда подросток поравнялся с Козичем, старик узнал его и радостно закричал:

— Миколка! Здравствуй!

Подросток остановился. Вот кого не хотелось бы встретить! Но ничего не поделаешь. Отступать поздно. Он улыбнулся:

— Здравствуйте, Тарас Иванович!

— А я тебя, Микола, разом не признал. Растешь. Скоро добрым мужиком станешь, — обрадованно заговорил Козич. — Уж не на рынок ли молочко везешь?

— На рынок.

— Экую далищу, да по такой погоде! Замерз, поди, и заголодал? Заходи-ка, заходи-ка в хату. Я Гайшикам завсегда рад, — ласково пропел Козич и, взяв из рук Коли веревку, потащил сани к крыльцу.

— Некогда мне, Тарас Иванович. — Коля что было сил уцепился за веревку. — Молоко продать надо. Маленько купить муки, да и домой. День короткий…

Но Козич не слушал и настойчиво тянул санки.

— Заходи, заходи, гостюшко дорогой. Поешь, обогрейся. А молоко я тебе помогу продать. Это для нас ничего не составляет. — Козич открыл дверь и втащил санки с бидоном прямо в сени. — Заходи. Варвара! Приготовь-ка что поесть! Сымай полушубок-то. — Почти насильно Козич втащил Колю в горницу и стал снимать с него заснеженный полушубок.

Ребятишки, сидевшие на печке, притихли и с удивлением смотрели на незнакомого.

— Садись, садись, — пел Козич, усаживая Колю на лавку, возле стола. — Как батя-то, поправился?

— Кашляет…

— Ай-яй-яй… — вздохнул Козич, и лицо его сделалось печальным, сморщенным, даже лысина сморщилась и померкла. — Да-а, били они его, шибко били… Насилу вырвал я твоего батю. Уговорил отпустить.

И Козич, вздыхая и охая, пустился рассказывать о том, как он хлопотал за друга своего, Василия Демьяновича, и перед войтом, и перед господином Негребецким, и даже перед самим страшным Штуммом. В ногах валялся, ручательство давал. А господин комендант так осерчал, что чуть не пристрелил бедного Козича.

Козич рассказывал, и при этом на белесых подслеповатых глазах его то появлялись, то исчезали слезы. И так убедительно он говорил, что Коля, пожалуй, мог бы поверить ему, не будь он Козичем. Но Козичу Коля не поверил бы, даже говори он чистую правду. Разве не он привел тогда немцев в их избу? Нет, пока жив, Коля не забудет того дня!

— Спасибо вам за все, Тарас Иванович.

— Да не за что, сынок. Мне будет худо — батя твой выручит. А как же! В миру живем! Человек человеку завсегда помочь должен. В миру живем, — ласково повторил Козич.

Варвара, громко гремя ухватом, метнула на стол чугунок картошки. Поставила тарелку с хлебом и вяленую воблу.

— Поешь-ка, поешь-ка, — предложил Козич. — Вот видишь, сколько у Варвары ребятишек. А я ей помогаю. Картошечки или еще чего подбрасываю. Так-то…

Варвара бросила на Козича злобный взгляд и отвернулась.

Коля с удовольствием отказался бы от угощения, но это было неудобно, и он принялся за картошку. А Козич расспрашивал его о своем доме, о Тарасихе. Коля подробно, чтобы досадить Козичу, рассказал, как Тарасиха утопила ведро и ушла от колодца несолоно хлебавши.

Козич закусил губу, белесые глаза его сверкнули, но тотчас потухли.

— Зря это они, бабоньки-то… Я что? Я ведь ничего такого… Только чтоб жить. Вот скоро к партизанам подамся, — неожиданно сказал он и покосился на Колю.

Ни один мускул не дрогнул на Колином лице. Он проглотил картофелину, повернулся всем корпусом к Козичу, лицо его стало доверчиво-простоватым. Он спросил:

— К каким, Тарас Иванович?

— Будто не знаешь, — хихикнул Козич и шутливо погрозил Коле пальцем. — К тем же, что и к вам заглядывают.

— К нам? — удивился Коля.

— К Василию Демьяновичу, — уточнил Козич. — Я-то знаю, но ты не бойся, дальше меня никуда не пойдет. — Козич вдруг перешел на таинственный шепот. — Ты так отцу и скажи. Мол, Козич не выдаст, могила. Скажешь?

Коля по-отцовски прищурился:

— А чего не выдадите-то?

— Ну, что партизаны у вас бывают.

«Крути, крути, лиса», — подумал Коля и сказал:

— Если б заходили! — и тоже перешел на шепот: — Тарас Иванович, а вы, верно, живых партизан знаете? Покажите. Хоть бы одним глазком взглянуть! А то всё говорят партизаны, партизаны…

— Кто говорит? — торопливо спросил Козич.

— Да все ж. Вот и вы тоже. А какие они?

Козич кашлянул.

— Обыкновенные. Я тебе при случае покажу.

— Верно? А не обманете?

— Вот истинный крест, — перекрестился Козич.

— Ой, спасибо вам, Тарас Иванович! И за угощение спасибо. Мне пора. День-то короткий, а еще молоко продать надо. Да муки купить.

— Муки у меня нет, а молоко… Посиди-ка пяток минуток. Я быстро обернусь.

Козич накинул шубу и вышел.

Коля остался сидеть на лавке. Неожиданный уход Козича озадачил его. Он не знал, что и подумать. А вдруг Козич догадался и пошел за солдатами? Вот сейчас они войдут, заберут его и бидон с молоком и потащат в полицайуправление. Коле стало не по себе. Уйти? Бидон оставить нельзя. А с бидоном далеко не уйдешь. Все равно поймают. И потом, с чего Козич догадается? Может, он по какому другому делу вышел, и торопливый уход Коли только вызовет у него подозрение.

Варвара, не оборачиваясь и не обращая внимания на Колю, укачивала маленького.

Ребятишки завозились на печке. Старший слез и начал совать босые ноги в старые валенки.

Чтобы отвлечься как-нибудь от неприятных мыслей, Коля спросил:

— Тебя как звать?

— Виташка. — Мальчик утер нос рукавом.

— А батя твой где?

— На фронте. Фашистов бьет!

— Цыц ты, окаянный! — крикнула Варвара, подбежала к Виташке и дала ему крепкий подзатыльник. — Марш на печку! Распустил губы-то!

Виташка надулся, но не заплакал. Засопел и молча полез на печку.

Варвара сердито посмотрела на Колю и снова занялась маленьким.

В это время вернулся Козич с большим новеньким бидоном в руках, поставил бидон возле двери.

Вот. Покупаю у тебя все молоко. Для ребятишек.

Коля оторопел.

— Почем продаешь?

— Как все.

— Ну и ладно. Я тебе еще по рублику лишнему дам на литр. Много ли у тебя его?

— Литров тридцать не то тридцать два, — соврал Коля, явно преувеличивая, чтобы запугать Козича цифрой.

— Ну и ладно, — сказал Козич. — Сейчас зима, не скиснет. А тебе тридцатка перепадет. Мне не жаль, бери!

— Да что вы, Тарас Иванович? И куда вам столько! Сколько надо, я отолью, — торопливо заговорил Коля.

— Ничего-о, — протяжно сказал Козич, — ребятишки выпьют. А ты куда же потащишься в такую вьюгу на рынок! Все беру. И с бидоном вместе. Вот. Забирай новый. А за это и жене моей записочку отнесешь.

— Не надо, Тарас Иванович! — жалобно сказал Коля. — Мне за тот бидон от бати влетит!

Козич ласково засмеялся.

Ну-ну, ладно, будь по-твоему. И вышел в сени.

«Что делать? — подумал Коля. — Молоко надо отвезти по адресу. Во что бы то ни стало! Что делать?»

Козич вернулся из сеней, таща Колин бидон.

— Варвара, перелей-ка.

— Не надо! — взмолился Коля.

Козич удивленно поднял брови.

— Ты ж на продажу привез?

— На продажу, — ответил Коля упавшим голосом.

— Вот я и купил. Давай поживей, Варвара. А я записочку жене напишу.

Козич начал считать деньги.

Варвара сняла крышку с нового бидона.

— Чистый?

— Чистый, чистый, — буркнул Козич.

Варвара сняла крышку с Колиного бидона, подняла его и наклонила. Струя молока звонко ударила в дно нового бидона. Коля побледнел и закусил губу.

Варвара заметила, как что-то продолговатое, темное мелькнуло в молоке и исчезло в горле нового бидона. Она удивленно подняла брови, скосила глаза на Колю и увидела его побледневшее напряженное лицо, закушенную губу. «Что-то здесь не то», — подумала Варвара. Она перелила молоко. Поставила пустой бидон на пол и выпрямилась.

— Хорошее молоко, — сказала она. — Вот тебе твой бидон.

Коля перевел дух.

— У нас в Вольке завсегда знатное молоко было. Сено хорошее, — сказал Козич. — На вот. — Он протянул Коле деньги и принялся за письмо.

В хате наступила тишина. Козич кончил писать, сложил листок и заклеил его жеваным хлебным мякишем.

— Держи. Отдай Елене. И привет передай. А повезешь еще молоко — милости прошу. Завсегда куплю.

— Спасибо, Тарас Иванович, — с трудом сказал Коля.

— Одевайся-ка.

— А может, я посижу немного, Тарас Иванович? С ребятишками поиграю. С Виташкой вот. На базар-то идти не надо, с молоком. Выручили вы меня.

Козич заулыбался.

— Что ж, погрейся. И я бы с тобой посидел, да идти надо.

В то зимнее утро, когда Коля Гайшик появился в Ивацевичах с бидоном молока, четверо мужчин шли заснеженной лесной тропой из поселка Житлин на юг.

Первым шагал парень в домашнем стеганом ватнике, в облезлом заячьем треухе и огромных валенках с коричневыми подметками. Можно было только удивляться, как он передвигает ноги! За плечами у парня болталась на толстой крученой веревке старая двустволка. У пояса на ремне висел охотничий нож с деревянной ручкой.

Парень то выбирался на тропу, то вдруг сворачивал на целину и двигался между деревьями, с трудом выдергивая из снега ноги и тяжело дыша.

Следом за ним шел товарищ Мартын в овчинном полушубке, кожаной с серым каракулем шапке и светлыми бурками на ногах. К ворсу бурок прилипли комочки снега, и бурки казались обшитыми бисером. Такой же бисер висел на усах товарища Мартына, и от этого обветренное лицо его казалось еще более темным.

За Мартыном следовал Алексей в зеленой немецкой шинели и неизменных комсоставских сапогах. На голове его красовалось что-то вроде папахи из рыжей мохнатой овчины. Такие можно увидеть только в кинофильме про горных чабанов. Шапку эту Алексей сшил себе сам и очень гордился ею.

Замыкающим был Сергей, одетый в теплую суконную куртку с коричневым цигейковым воротником. На ногах охотничьи высокие сапоги, с которыми он не хотел расстаться так же, как и Алексей со своими комсоставскими. Отвороты сапог были подняты. Огненные волосы Сергея покрывала все та же рыжая, видавшая виды кепочка. Только сейчас к ней были пришиты черные наушники.

Все четверо шли молча. Лишь Сергей изредка приглушенно чертыхался, когда приходилось сворачивать на целину, хотя ему было гораздо легче, чем идущим впереди. Собственно, и чертыхался-то Сергей не из-за трудности пути, а потому, что был недоволен собой.

Вчера вечером он и Алексей должны были встретиться с товарищем Мартыном в Житлине. Вышли из партизанского лагеря сразу после полудня, чтобы попасть на место встречи первыми и там поджидать товарища Мартына. А получилось наоборот. Товарищ Мартын прождал их полночи. А они в это время петляли лесом по пояс в снежных сугробах. Попросту говоря — заблудились. А когда под утро, да и то случайно, наткнулись на Житлин и отыскали нужную избу, товарищ Мартын, расспросив их, ядовито заметил:

— В трех соснах заплутались? Так ходить, то и воевать будет некогда!

Алексей обиделся:

— Мы ведь в чужом лесу. Я у себя бы на родине с закрытыми глазами дорогу нашел.

Товарищ Мартын сердито сдвинул брови:

— Лес вам не чужой… Не первый день живете. Пора бы знать. А нет — проводника возьмите. Ванюша! — позвал он.

Из темного угла появился парень в заячьем треухе.

— Вот, знакомьтесь. Еще осенью в отряд просился. Да больно парень тихий. Думал здесь в Житлине придержать, присмотреться. А он, видишь, набедокурил. Вез откуда-то сено домой на санях, а навстречу два немца. «Слезай, — говорят, — нам в другую сторону ехать». «Не слезу», — отвечает. Они его с саней! Так он вытащил из сена двустволку да в упор одного и другого! — товарищ Мартын засмеялся.

Ванюша переступил с ноги на ногу и опустил глаза.

— Вот я еще забыл спросить, Ванюша, какой дробью у себя двустволка была заряжена. Бекасинником?

Парень застенчиво улыбнулся:

— У меня не дробь… шматочки такие были. Сам делал.

— Шматочки?.. И порядочные?

— Ничего… На волков.

Все засмеялись. Товарищ Мартын похлопал парня по плечу.

Немцы-то живы?

— Не знаю. Я сразу утек…

— «Утек!» Хоть бы автоматы поотбирал.

— Так ведь их двое, а мне сколько времени надо, чтобы дробовик перезарядить. Ну я и утек.

Товарищ Мартын вздохнул.

— Трудно нам с дробовиками против их техники.

— Оружие надо добыть, — вставил Сергей.

— Вот и добудь, — усмехнулся товарищ Мартын.

— И добуду, — с вызовом ответил Сергей, но почувствовал, что не очень-то верит ему товарищ Мартын.

— Так вот, — сказал товарищ Мартын. — Прикрепляю тебя, Ванюша, к товарищам командирам в качестве проводника. В лесу не заплутаешься?

Ванюша застенчиво улыбнулся:

— Что вы…

— Вот и хорошо. Заряжай свое оружие шматочками — и в путь.

На рассвете они вчетвером вышли из деревни и направились напрямик через лес к партизанскому лагерю.

Сергей вспоминал этот разговор про оружие и сам себя чертыхал. Расхвастался: «Добуду!» Как будто так просто добыть оружие!

Вот и знакомая тропа — близко лагерь.

— Стой, кто идет? — окликнули их из-за заснеженных елей.

— Свои, — громко ответил Алексей.

На тропу вышел старик в большой, не по росту, шубе.

|

— Не признал? — спросил Алексей.

— Признал, товарищ командир, — старик кашлянул. — Это я для порядку окликнул. По дис-ци-пли-не!

Товарищ Мартын шел по лагерю, все внимательно осматривая и подмечая каждую мелочь. Рядом с ним шагал командир отряда Алексей, быстро, так, чтобы не заметил Мартын, поглядывая в ту же сторону, куда и он. Явно хотелось командиру, чтобы секретарю понравился лагерь.

Они шли по центральной «улице». Справа и слева на равных расстояниях друг от друга, скрытые под разлапистыми елями, виднелись землянки. Они были укрыты голубоватым снежным покровом, казались просто большими сугробами, из которых, как самоварные, торчали жестяные трубы. Сейчас, днем, трубы не дымили. Печи разрешалось топить только с наступлением темноты, чтобы дымом не выдать место расположения лагеря. Постоянные дежурные наблюдали за небом. Стоило появиться над лесом вражескому самолету, тотчас раздавался звенящий на морозе голос:

— Воздух!

И все в лагере замирало. Ни одно движение не должно было выдать лагерь врагу. Маскировка — первый закон партизанского лагеря.

В одной из землянок совсем по-мирному заливался баян. Звонкий девичий голос выводил одну за другой частушки. Голос был веселым, а частушки грустными:

Товарищ Мартын остановился и слушал, чуть склонив голову на бок.

Мартын нахмурился. Алексей, подметив перемену в лице Мартына, сердито буркнул: «Санчасть называется» — и пошел к землянке.

Мартын остановил его, тронув за рукав.

Алексей остановился и в недоумении смотрел на товарища Мартына. А девичий голос все выводил задорно, вторя переборам гармошки:

— Понял? — тяжело вздохнув, сказал товарищ Мартын и взглянул на Алексея. — Санчасть, говоришь? А ну зайдем.

Они спустились по ступенькам вниз, открыли тяжко скрипнувшую дверь и пошли в землянку. Здесь царил полумрак, только сквозь маленькое оконце пробивался тусклый свет. Музыка оборвалась. Кто-то в землянке зашевелился, но кто — не разобрать, уж очень резким был переход от сверкающего снега к сумраку землянки.

С минуту стояли молча. Потом, когда глаза привыкли, товарищ Мартын заметил двух девушек и парня с баяном. Парень был в расстегнутом городском пальто, под которым виднелся пестрый галстук. На голове — лихо заломлена светлая фетровая шляпа.

Обе девушки были в ватниках и серых платках. Одежда делала их похожими друг на друга, несмотря на то, что одна была худенькая и черноглазая, а другая светлоглазая и круглолицая.

— Здравствуйте, товарищи, — поздоровался Мартын. — Здесь, стало быть, санчасть?

— Так точно, медико-санитарная служба. Лазарет, — бойко ответил парень, и при этом баян в его руках тоненько пискнул.

— А ты что ж, Петрусь, заболел? — грозно спросил Алексей.

— Здоров, — сказал гармонист и притворно плюнул. — Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить.

Девушки в один голос хихикнули.

— А вы здесь хозяйки? — спросил Мартын.

— Наша медицина, — буркнул Алексей. — Это вот, — он кивнул на черноглазую, — Наталья Захаренок, почти фельдшер. Правда, ветеринарный. А Вера назначена санитаркой. Специального образования не имеет, но девушка смышленая. — Алексей обернулся к Петрусю. — Ты чего здесь околачиваешься, раз здоров?

— Греемся. Так сказать, художественная самодеятельность. Очень даже приличный вид развлечения.

Товарищ Мартын присел на нары возле железной печурки.

— А чего это частушки у вас такие грустные? Другие можете?

— Можем, — ответила Вера.

— А ну-ка.

Девушки пошептались. Потом Вера кивнула гармонисту. На лице у Петруся появилось выражение равнодушия. Он склонил голову направо, беззвучно потрогал пуговки баяна, замер на мгновенье и вдруг растянул меха. Пальцы стремительно побежали по ладам, и в землянке стало тесно от широких, замысловатых переборов, наполнивших ее всю от крошечного оконца до железной печурки.

Девушки прислушались и дружно запели:

Пока девушки пели, оставшиеся возле землянки Сергей и Ванюша настороженно приглядывались друг к другу.

Сергей прищурил глаза и подозрительно спросил:

— А ты, парень, собственно, откуда дорогу в наш лагерь знаешь?

— Знаю… — уклончиво ответил Ванюша.

— Бывал здесь?

— Не был.

— А откуда ж все-таки знаешь?

Ванюша только пожал плечами.

— Та-ак, — протянул Сергей, — ты что же, всегда такой разговорчивый?

Ванюша промолчал.

Из землянки донеслось:

— Слушай, парень, ты все здешние места так же знаешь?

Ванюша кивнул. Сергей посмотрел на него пристально и испытующе. Потом спросил:

— Пойдешь со мной?

— Куда?

— В разведку. Оружие добывать.

Парень ответил не сразу. Посмотрел зачем-то на вершины елей.

— Ну? — нетерпеливо спросил Сергей. — Пойдем вдвоем.

Сергей подмигнул Ванюше и улыбнулся.

— Слышал? Вот как про нас поют, а у нас — дробовичок. Исправиться надо Понятно?

— Понятно, — сказал Ванюша и улыбнулся.

Вечером Сергею и Ванюше разрешено было идти в разведку.

Разведчики улеглись рядом на нарах возле изрядно раскалившейся печки. Было приятно лежать вот так, без курток и шапок, разувшись. Жар, идущий от печки, размаривал, клонило ко сну.

— Ты как насчет выдержки? — спросил Сергей шепотком, чтобы не тревожить сон соседей.

— Не знаю.

— Вот если прикажут тебе стоять на месте и не двигаться, что бы ни случилось, пока условного знака не дам, что будешь делать?

— Стоять…

— А ежели на меня фрицы нападут?

— Подмогну.

— Без сигнала?

— Так ведь нападают же…

— А что ж, я по-твоему сам не вижу, что нападают? Ты себе стой и жди сигнала. Может, я нарочно так сделал, чтоб они на меня напали. Я, может, и вид делаю, что их не замечаю. Пусть подойдут поближе. Понимаешь?

— Понимаю.

— Ну вот. Тут, брат, не понять, тут вникнуть надо. Нутром.

— Я вникаю.

— Ну то-то… На лыжах ходишь?

— Приходилось.

— Спать давай. Чуть свет выйдем.

На крайних нарах, возле окошка, поднялась голова Петруся-гармониста.

— Слышь, Серега, ты в Яблонке, часом, не будешь?

— Может, и буду.

— Загляни к моей сеструхе.

— К Еленке?

— Ага… Там ноты мои… Прихвати, пожалуйста.

— Это зачем? — удивился Сергей.

— Товарищ Мартын велел концерт готовить. Сольный. Чуешь?

— Ладно. Спи.

Козич ушел, а Коля остался на лавке.

Варвара, не торопясь, убрала посуду, протерла тряпкой светлые, недавно выскобленные доски стола, достала из корзины, стоявшей в углу, цветные лоскутки, села и начала шить.

Коля смотрел на ее проворные руки и молчал.

Молчала и Варвара, только изредка уголком глаза поглядывая на гостя. Она подметила его тревогу, когда переливала молоко в новый бидон, видела, как в молоке что-то мелькнуло. И теперь, привычно двигая иглой, думала, что бы это могло быть, почему так заволновался мальчишка и так упорно не хотел продать Козичу молоко и сменить старый, потемневший и примятый бидон на совсем новенький?

Молчали и ребятишки, свесив головы с печки, и во все глаза глядели на Колю. Даже недавно кричавший в корзине малыш притих.

А Коля не замечал настороженной тишины и даже не чувствовал неловкости от того, что сидит он в чужом доме с чужими людьми. Все его мысли, все внимание сосредоточились на бидоне с молоком. Может, вернуть деньги, перелить молоко обратно, сказать, что раздумал продавать? Эта тетка, наверно, удивится: так выгодно продал и вдруг раздумал! Еще заподозрит неладное. Что же делать? Вернется Козич, тогда все пропало!..

— Тебя как звать? — неожиданно спросила Варвара.

— Коля.

— Ты чей?

— Гайшиков.

— Василия сын?

Коля кивнул.

Варвара снова молча склонилась над шитьем.

Коля посмотрел на нее, на ребятишек и только теперь ощутил неловкость наступившей тишины. Через минуту, не выдержав, он кашлянул и спросил хрипловато:

— А вас как звать, тетенька?

— Варварой. — Она положила шитье на колени и выжидающе посмотрела на Колю.

Коля повел плечами и, понимая, что молчать дольше нельзя, решительно сказал:

— Молоко в хате прокиснет… Я вынесу в сени?

— Вынеси, — сказала Варвара. И, отложив шитье, достала из-за печки шумовку. — На-ка вот…

Коля понял: тетка знает, что в бидоне что-то есть. Он облизнул вдруг пересохшие губы:

— А… зачем?..

— Пригодится, не руками же в молоке шарить. — Она сунула ему в руку шумовку и взялась за ручку бидона. — Тащи.

Коля поднял бидон за другую ручку, и они вышли в сени.

Варвара поставила бидон на пол и, не говоря ни слова, вернулась в комнату, оставив в дверях большую щель, чтобы в сени проникал свет.

Все это было так неожиданно для Коли, что он растерялся. Безусловно, тетка видела в бидоне сверток. Теперь уж не отвертеться. Теперь все пропало. И не убежишь — полушубок и шапка в комнате.

Неприятно засосало под ложечкой, ослабели ноги. Коля присел возле бидона на корточки. «Вот попался! Тетка, наверно, сейчас пойдет звать немцев… Был бы пистолет, хоть припугнул бы!»

Коля пошарил вокруг себя руками, ища что-нибудь, что могло бы заменить пистолет… Веревки какие-то. дрова, ведро… Пальцы наткнулись на гладкую деревянную рукоятку. Топор!.. Это уже оружие… Коля потянул его к себе. Потом открыл крышку бидона и торопливо начал шарить в молоке шумовкой.

Нащупав сверток, подцепил его и, вытащив, поспешно сунул за ворот под рубаху.

Сверток был холодным и мокрым, но Коля даже не поморщился. Дрожа от охватившего его волнения, он взял топор и, держа его за спиной, вошел в комнату.

— Ты что? — спросила Варвара, увидев у него за спиной топор.

— Ничего…

Хозяйка подошла к Коле, печально улыбнулась:

— Не бойся… Никому не скажу… Я понимаю… У меня муж с ними воюет, извергами… — Она тихонько отобрала у Коли топор, отнесла в сени и вернулась. — Одевайся-ка, пока он не пришел.

Коля схватил шапку и полушубок и стал торопливо одеваться…

Варвара сунула ему в карман кусок хлеба.

— Не надо, тетенька Варвара.

— Бери, бери. Проголодаешься в дороге.

Коля оделся и, застегивая на ходу полушубок, быстро подошел к хозяйке.

— Вы не сердитесь, тетя Варвара, за топор…

— Я не сержусь. Ты приходи, Коля. Я всегда помогу… Чай, мы советские, — добавила шепотом, — а Козича берегись… Это гад!

— Я знаю, — так же шепотом ответил Коля.

Варвара вдруг взяла его голову обеими руками, наклонилась и поцеловала в лоб.

Коля выскочил в сени, поставил бидон на санки и выволок их на улицу.

Ветер стих. Большие хлопья снега кружились в воздухе.

Попетляв по улицам и убедившись, что за ним никто не следит, Коля подошел к покосившемуся забору, открыл калитку, втянул санки во двор и постучал в дверь хаты.

Дверь открыла маленькая сухонькая старушка, укутанная чуть не до пят в серый платок.

— Тебе кого?

— Молока не надо?

— Почем продаешь?

— Я не продаю, меняю.

— На что меняешь, касатик?

— На муку.

— Тебе ржаной?

— Мамка крупчатки добыть велела.

— Ну заходи, касатик, потолкуем. Может и сторгуемся. Не на дворе же стоять!

Коля втащил санки в сени. Старушка заперла дверь и ввела его в комнату.

— Ну, давай молоко, касатик.

— Вас как звать?

— Тетя Катя.

— Тогда все правильно. А молока уже нету. Продал.

Старушка посмотрела на него удивленно. Коля расстегнул полушубок, достал из-под рубахи теплый, еще влажный сверток и протянул его тете Кате. — Вот.

Тетя Катя взяла сверток.

— Не промок?

— Не знаю.

Она положила сверток на стол и начала разворачивать. По столу потянулась длинная лента прорезиненной ткани. Потом появилась пергаментная бумага. В нее было завернуто около сотни листков. На одной стороне каждого листка было напечатано: «Приходный кассовый ордер №…» и еще что-то, а на другой — бледно, на пишущей машинке: «От Советского Информбюро».

— Сухие, — сказала тетя Катя. — Молодец. Сейчас я тебя покормлю.

— Я сыт, — отказался Коля и рассказал тете Кате, как Козич затащил его к себе в хату

— Значит, тебя Козич накормил? — засмеялась тетя Катя, и вдруг лицо ее стало серьезным. — Я Варвару знаю. Пригляжусь к ней. А ты, касатик, осторожней будь, они шуток не шутят.

— Я стараюсь, тетя Катя. Первый раз молоко вез. Струхнул маленько. — Коля покраснел. — Привыкну.

Через полчаса он уже шагал по шоссе к дому. На санках стоял пустой бидон и небольшой мешочек с мукой. Под рубашкой лежала записка. При выходе из Ивацевичей Колю остановили два полицая.

— Что везешь?

— Муки немного. — Коля не ощутил ни капли страха.

— А в бидоне что?

— Молоко было. Отвез пану Козичу.

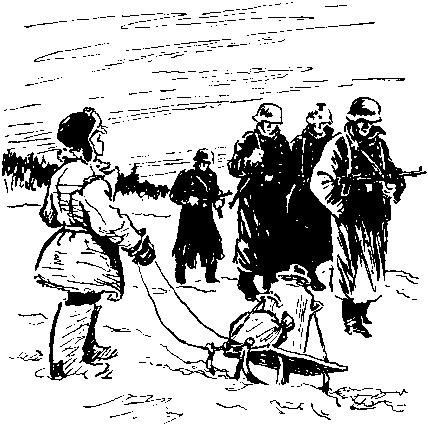

|

— Какому?

— Тарасу Ивановичу. А это его жене муку везу, — соврал Коля.

— А-а-а… Ну-ну, вези…

Коля шел по шоссе, и ему хотелось петь, так легко и радостно стало на душе. У самого поворота на проселок он встретил странную процессию. Рыжая кляча тащила за собой низкие дровни. На дровнях лежали два немца с перебинтованными лицами. Их везли ногами вперед, как покойников. Рядом шли пятеро автоматчиков. Коля остановился у обочины и с любопытством смотрел на проезжающих.

|

«Ишь, как их разукрасили, — подумал он, — не иначе, как партизанская работа. Скоро всех вас перекокошат. Дорогу сюда забудете».

Когда дровни проехали, Коля вслед им показал язык и зашагал в Вольку.

…Сергей и Ванюша третий час пробирались лесом, одетые в маскировочные халаты, сшитые из простыней. Впереди шел Ванюша. Под его лыжами, хрустя, оседал чуть подмерзший снег. Иногда лыжа глубоко проваливалась, Ванюша останавливался и вытаскивал ее, подымая ногу так, что чуть не касался коленом подбородка.

В первый час Сергею хотелось говорить. Так бывало с ним всегда в минуты возбуждения.

В детстве, когда мать уходила на работу в ночную смену, Сережка оставался один. Он лежал в своей постели, свернувшись калачиком, и вглядывался в темноту. Темнота пугала. Привычные предметы меняли форму, становились таинственными, оживали. Висящая на стене тарелка с нарисованным посередине синим парусником казалась чьим-то бледным лицом. Комод превращался в тушу неведомого зверя. Старый чайник на столе и пестрый мамин фартук возле двери становились одной причудливой фигурой человека. И все это шевелилось, подмигивало, всматривалось в Сережку, перешептывалось: он ясно слышал шепот. Все к чему-то готовилось, что-то затевало. Сережка знал: если зажечь свет, вещи снова станут сами собой. Но для этого надо было вылезть из-под одеяла, пройти по скрипящему полу до двери и, встав на стул, повернуть выключатель! Это не так-то просто, когда кругом все тебя подстерегает. Чтобы заглушить страх, Сережка начинал громко говорить что придет в голову, читал стишки, выученные в детском саду, пересказывал слышанные сказки, даже иногда тихонько напевал несложные песенки вроде «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай».

Позже, в школе, в дни экзаменов Сережка приходил задолго до начала, слонялся по школьному двору и приставал ко всем с нелепыми разговорами. Ребята, занятые последним торопливым и в сущности уже ненужным повторением, сердились на него. И никто не понимал, что Сережка волнуется не меньше других и разговорами усмиряет это волнение.

В военно-артиллерийском училище Сергей не раз получал наряды вне очереди и лишался драгоценного увольнения в город за излишнюю болтливость.

И в это утро, когда он с Ванюшей уходил на добычу оружия, ему страсть хотелось поговорить. Но спутник оказался очень уж молчаливым. Сергей даже немного сердился на него за это. И все-таки на ходу рассказывал ему о волжском городе, в котором родился и жил, об арбузах небывалой величины, о том, как хвалил его строгий командир училища за отличную стрельбу.

Ванюша слушал его, то сдвигая брови, то чуть приметно улыбаясь одними уголками сухих, обветренных губ. Но Сергей видел только его белую спину.

Оба порядком устали, но ни один из них не признался бы в этом другому. Они будто испытывали выносливость друг друга.

К вечеру они вышли на опушку. Впереди раскинулось поле, за ним — небольшой поселок десятка в два домов меж голых высоких тополей и приземистых яблонь. Было еще светло, и снег в поле ослепительно сиял. Только от села к лесу, чуть извиваясь, тянулась голубовато-серая лента дороги.

Метрах в двухстах виднелся между лесом и селом небольшой мосток через заметенную снегом речушку.

— А ну давай к дороге, — предложил Сергей. — Может, кого встретим из жителей — порасспросим. А нет — отсидимся до темноты и тогда — в село.

Ванюшка кивнул в знак согласия, и, с трудом передвигая уставшие за день ноги, они осторожно, от дерева к дереву, двинулись к дороге. Не доходя до нее нескольких метров, Сергей остановился. Меж деревьев темнел накатанный санями путь. Мосток был справа, метрах в ста.

— Здесь остановимся, — скомандовал Сергей. — Хорошее место. Нас с дороги не видать, а они у нас как на ладони.

Дорога была пустынна. Кругом стояла тишина. Но Ванюша понял, что «они» — это враги, которые могут вдруг появиться на дороге.

Страшновато было с непривычки лежать на снегу, прячась за ельником, и ждать встречи с врагом. И жаждешь этой встречи, и страшишься ее.

— Гудят ноги? — спросил Сергей.

Ванюша повернулся к нему. Сергей, сняв сапог, перематывал портянку.

— Гудят, — признался Ванюша.

— А ты переобуйся. Очень помогает. Я, когда в училище учился, в походах на каждом привале переобувался. Никогда ноги не потрешь! У меня дружок так ноги потер — в госпиталь положили. Во волдыри, с кулак!

Ванюша послушно начал переобуваться. Но только снял валенок, как на дороге послышался легкий скрип.

— Ложись, — шепотом скомандовал Сергей и, быстрым привычным движением натянув сапог, лег плашмя на снег.

Ванюша судорожно вытянулся, так и не успев надеть валенок и поджав его под себя. Маскхалаты слились со снегом и сделали их невидимыми.

Скрип становился сильнее, ближе. Раздавался он со стороны леса. Из-за поворота появился старик в рваном армяке, подпоясанном веревкой, в стоптанных валенках. Он тащил за собой большие сани, груженные березовыми чурками. Сани скрипели, старик натужно кряхтел. Видно, сани были нелегкими. Прямо против партизан он остановился. Снял огромную рукавицу и отер ладонью лицо. Постояв с минуту, он снова натянул грудью веревку и, крякнув, потащил сани. За спиной у него сверкнуло лезвие топора.

Сергей и Ванюша переглянулись. Потом Сергей снял маскхалат и решительно шагнул на дорогу, знаком приказав товарищу лежать тихо.

— Эй, дедушка, здравствуй!

Старик вздрогнул и быстро обернулся. В глазах его мелькнул испуг. Сергей подошел.

— Здравствуй, дедушка, — громко повторил он. — Или глуховат?

— Глуховат, глуховат, — забормотал старик и затряс головой. — Плохо ухи слышат… Глуховат.

Старик прицепился к этому слову и бормотал его на все лады, вздыхая и причмокивая. Маленькие бесцветные глазки его слезились.

— Далеко ль до Ивацевичей? — громко спросил Сергей.

— Чево?

— До Ивацевичей далеко ли?

— Не-ет… Пропуск есть? — вдруг спросил старик.

— Какой?

— А по дорогам шататься.

— Ну, скажем, есть.

— Тады скоресенько дойдешь. Через село, на шаше и верстов тридцать! А может, солдаты подвезут, если какое дело имеешь. — Часто мигая, старик внимательно смотрел на Сергея.

— Понятно… А если нет пропуска?

— Чего?

— Если нет, говорю, пропуска.

Старик помолчал. Потом спросил:

— А ты кто будешь?

— Человек.

— Ге… Вижу, что не козел. Откудова будешь?

— Ну, скажем, из лесу.

Старик покачал головой.

— В лесу зверь живет, — сказал он как-то неопределенно.

Невдалеке тихо хлопнулся о землю ком снега, видимо с ветки. Старик повернул голову на звук. Сергей усмехнулся.

— А ведь ты, дед, слышишь…

— Чего?

— Семеро на одном колесе проехали.

— А-а, бывает, бывает. Так вот, лесом иди, — неожиданно сказал старик и махнул рукой, показывая направление. — Верстов двадцать. Там тебе и Ивацевичи. Только снегу, слышь, в сем годе навалило.

Видал. Старик сощурился.

— А в село не ходи. Без пропуску-то.

— Аль немцы стоят?

— Не немцы, но вроде… Охрана… По-своему, слышь, лопочут и по-нашему понимают, только говор чудной.

— Ясно. А чего ж они сторожат?

— Шаше и село сторожат, чтобы не украли, — старик шмыгнул носом.

— Шоссе? А где же они сторожат?

— Ой, не вяжись ты ко мне. С тобой пропадешь. Всыпят березовой каши. — Старик прищурился, вздохнул. — То есть военная тайна. И на шаше стоят у села, и сюда на ночь приходят. Днем-то им, слышь, всю местность видать… Поле. А на ночь сюда идут дорогу сторожить. Аккурат к мостику. Ну да я про то не ведаю. Мое дело дров нарубить, печь истопить. А до военных тайн я не касаемый… Прощевай пока.

— До свиданья, дед. Спасибо.

— Не за что.

— А про меня не говори.

— Глуховат я. — Старик улыбнулся беззубым ртом. — Да и слеповат. Окромя дороги, ничего не вижу.

Старик тронул сани, но снова остановился и обернулся.

— А своему дружку скажи, чтобы не высовывался без толку, коли в снег зарылся. Я, брат, тоже воевал в одна тысяча девятьсот пятом годе. — И крякнув, сдвигая сани с места, старик медленно поплелся к селу.

Сергей постоял, поглядел ему вслед. Старик не обернулся. Видно, ничем не хотел выдать нежданной встречи.

Сергей сошел с дороги и выругал Ванюшу.

— И чего ты, в самом деле, выперся. Немец тоже приметил бы.

Ванюша покраснел.

— Он же не немец.

— Все равно. Приказано лежать тихо — лежи. Ясно?

Ванюша кивнул.

— А старик хороший. Хороший старик… — Сергей помолчал немного. — Вот что, давай-ка от дороги отойдем. Береженого бог бережет.

Отошли от дороги по своей лыжне. Залегли в снег и начали обдумывать план предстоящей операции. Собственно, разрабатывал его Сергей, а Ванюша только кивал головой соглашаясь.

Начало темнеть. Сергей поднялся, пожал руку Ванюше и, пригибаясь, пошел в поле. В сумерках даже Ванюша потерял его из виду. Когда Сергей исчез, Ванюша, прихватив его лыжи, пошел к дороге, на то место, где встретили старика.

Сергей дошел до замерзшей речки, провалился по пояс в снег и пожалел, что не захватил лыжи. Но возвращаться за ними не было смысла. Быстро темнело. Сергей торопливо побрел к мосту. Местами снег был настолько глубок, что партизан зарывался, как крот.

Мост был низок и, залезая под него, Сергей несколько раз ударился головой о деревянные бревна. Под мостом он утоптал небольшую площадку, сел на корточки и весь превратился в слух.

Он не мог бы сказать, сколько просидел. Может, час, а может, и три. Стало холодно. Вызвездило. Вокруг луны засиял молочно-голубой обруч: к морозу. Порой на звезды и луну набегали тучки. Сергей был бы рад, если бы они луну закрыли вовсе. Луна и звезды сейчас были ни к чему.

Наконец в морозной тишине раздался скрип шагов и говор. Несколько человек шли со стороны села. Шли уверенно, не боясь шуметь. Слов Сергей не мог разобрать. Когда люди подошли ближе, Сергей понял, что они говорят на каком-то непонятном языке. «Лопочут по-своему, — вспомнил он слова старика. — Не выдал ли старик? Нет. Они бы не шумели так, если бы ожидали засады».

Шаги проскрипели над самой головой. Люди прошли через мост.

Сергей осторожно выглянул из-под моста и увидел троих в солдатских шинелях с поднятыми воротниками, повязанными у шеи шерстяными шарфами. У двоих автоматы болтались за плечами. У третьего, очевидно, висел на груди.

Сергей высунулся из-под моста и решительно крикнул:

— Хальт! Стой! Руки вверх! Вы окружены!

Солдаты растерянно остановились и затоптались на месте.

— Руки вверх! Стреляем!

— О-о-о! — завопил один из солдат, подымая руки. — Не надо стреляй! Не надо стреляй! Мы — мирни сольдат. Мы ист мобилизованний.

Все трое стояли, подняв руки.

— Бросай автоматы! — скомандовал Сергей.

Первым бросил автомат тот, кто кричал, потом и остальные последовали его примеру.

— Гранаты, пистолеты есть?

— О-о-о! Нэт, нэт! Только это!

— Смотри, — грозно сказал Сергей. — Если обманываешь — пристрелю.

— О-о-о, нэт, нэт.

— Пять шагов назад!

Солдаты, прижимаясь друг к другу и не сводя глаз с Сергея, попятились.

— А ну, повернись лицом к лесу!

— О-о-о! — простонал все тот же солдат.

— Повернись, а не то стреляем!

Солдаты съежились и повернулись, стараясь спрятаться друг за друга, чтобы первая пуля, если будут стрелять, досталась другому.

Сергей выскочил на дорогу, схватил автоматы. Два перебросил через плечо, а третий навел на солдат.

— А ну повернись ко мне!

Солдаты повернулись. Вышла из-за облака луна, и Сергей увидел лица пленных, бледно-голубые, искаженные смертельным страхом. Конечно, можно было бы дать по ним очередь и конец, но Сергей не выстрелил, чтобы не всполошить тех, что сидят в селе.

— Счастье ваше, что в такое время попались! В другой раз шкуру спущу — «мо-би-ли-зо-ван-ные»! Снимай шинели!

Солдаты торопливо стали разматывать шарфы…

Через минуту они стояли перед Сергеем в одних нижних рубахах.

— Скажите там вашим, чтобы в лес не совались! Это лес наш. Партизанский. Ясно? А ну в село — бе-го-ом! Арш!..

Солдаты побежали по дороге к селу, то и дело оглядываясь и ожидая пули в спину. Но Сергею было не до них. Он быстро обшарил гимнастерки, вытащил документы, бросил одежду под мост и заспешил к лесу.

|

Трое посиневших солдат прибежали в село и рассказали о том, что на них напал большой отряд партизан, вооруженных пулеметами.

И два взвода залегли на краю села, ожидая нападения.

А в теплой избе сидел старик, щурил глаза и время от времени довольно хлопал себя по коленям и улыбался беззубым ртом.

В санках, повстречавшихся Коле на шоссе, когда он возвращался с пустым бидоном и мешочком муки, лежали гитлеровцы, в которых стрелял из дробовика Ванюша.

Раненых привезли в Ивацевичи и положили в госпиталь. Один под утро умер от потери крови. Над вторым колдовал госпитальный хирург доктор Краммер, маленький человечек с дряблым отекшим лицом и ловкими костистыми пальцами.

Когда на операционный стол клали раненого, Краммер меньше всего думал о том, что перед ним страдающий человек и он, врач, должен облегчить его страдания. Перед ним был «клинический случай», обычный или необычный, интересный или неинтересный, и только.

Вот и сейчас Краммер осматривал лежащего на столе солдата и тихонько причмокивал губами, будто сосал леденец. Никто не понял бы, что означало это причмокивание — доволен хирург или негодует?

Только один человек понимал его — медсестра фрау Китцен, немолодая, сухая и высокая, с желтым, как лимон, лицом. Она много лет работала с Краммером, еще до войны, в Гамбурге. Если бы у кого из работников госпиталя спросили, какой голос у фрау Китцен, вряд ли кто-нибудь смог бы ответить. Никто не слышал его. Никто никогда с ней не разговаривал, даже начальник госпиталя. Одни считали ее ненормальной, другие просто побаивались. Но Краммер работал только с ней. Она понимала его без слов. Стоило хирургу протянуть руку, и пальцы его наталкивались как раз на тот инструмент, который ему был нужен.

Краммер причмокивал, осматривая раненого солдата, и фрау Китцен понимала: он чем-то удивлен.

А удивляться было чему: девять ранений в голову и грудь, нанесенных выстрелом из непонятного оружия странными осколками свинца. Выстрел был сделан почти в упор, на лице раненого следы порохового ожога. «Клинический случай» казался интересным, и Краммер принялся за работу.

А через несколько часов к дому, окруженному проволокой, подошел немецкий солдат. Он сказал часовому пароль, вошел за колючую ограду, пересек дворик и, тщательно отряхнув с сапог снег, скрылся за дверью.

Господин Эрих Вайнер принял солдата в кабинете.

Солдат стоял навытяжку перед письменным столом и, не мигая, смотрел на Вайнера, на его свежее выбритое лицо, на аккуратно стриженные усики, на тщательно причесанные светлые волосы. От Вайнера веяло тонким запахом хорошего одеколона. В душе солдата этот запах вызвал воспоминания о давно утраченном мире, покое. О мире, в котором тихая квартира пахла книгами, теплая вода в сияющей белизной ванне — хвоей, кухня наполнялась ароматом жареного рождественского гуся и тушеной капусты, улицы были пропитаны свежестью моря. Солдат подавил печальный вздох и всхлипнул. Вайнер удивленно взглянул на него:

— Что с вами, Отто?

— Все от этих проклятых морозов, господин Вайнер, — промямлил солдат. — Как тут живут люди?

— Славяне, скоты, вот и живут.

— Так точно, — сказал солдат.

Вайнер улыбнулся, на щеках его обозначились ямочки.

— Что нового, Отто? Вы пришли в неурочный час…

— У нас в госпитале появились пациенты с очень странными ранениями.

— Вот как? — Вайнер насторожился.

— Один умер от потери крови. Второго оперировал Краммер. Извлек восемь осколков из девяти. Свинец, знаете ли. Будто шрапнель. Стрелял партизан из неизвестного оружия. Солдат уверяет, что это новая ручная пушка.

Вайнер нахмурился:

— Чепуха!

— Вы просили докладывать обо всем…

— Правильно, Отто. Вы поступили правильно! Но разговоры о пушке — чепуха. Я сам поговорю с солдатом. Он что-нибудь перепутал от страха. Больше ничего?

— Ничего.

— А как фамилия солдата?

— Крашке.

— Хорошо. Я побеседую с ним. — Вайнер что-то записал в книжку, лежащую на столе, и снова улыбнулся. — Вы так на меня смотрите, Отто, будто я начал стареть.

— О, нет. Вы отлично выглядите! А вот я… Устаю от этих слепых, сквозных, касательных, рваных ран, от раздробленных костей, от вечного запаха крови!

— Война скоро кончится, — сказал Вайнер. — Неужели вы не довольны, Отто? Я забрал вас к себе, как старого университетского товарища. Забрал из батальона, который должен был идти в прорыв. По-моему, в госпитале лучше быть в качестве санитара, чем в качестве пациента.

— Так точно, господин Вайнер.

— В домашней обстановке можете звать меня просто Эрих. Мы же старые друзья, однокашники. Извините, Отто, но я больше не располагаю временем. До свиданья.

Вайнер медленно поднялся с кресла и протянул солдату белую, холеную руку с аккуратными овальными ногтями.

Солдат вышел за колючую ограду и побрел по заснеженной улице к госпиталю. По дороге он с горечью подумал о том, что его «однокашник» даже не предложил ему сесть.

Через две недели Эрих Вайнер посетил госпиталь. Его сопровождали комендант Штумм и двое автоматчиков. Предупрежденный начальник госпиталя встретил их у дверей и провел к свой кабинет.

Вайнер и Штумм уселись в кресла. Автоматчики остались в коридоре.

— Пригласите сюда доктора Краммера. Меня интересует один его пациент.

— Слушаюсь, — сказал начальник госпиталя, неловко пошатнулся, стараясь повернуться по-военному, и выбежал из кабинета.

Через несколько минут он возвратился с Краммером.

— Садитесь, доктор Краммер, — любезно пригласил Вайнер.

Краммер сел.

— Извините, что мы побеспокоили вас, но нас очень интересует Крашке.

— Кто?

— Крашке, раненый, которого вы оперировали две недели назад.

— Две недели? — переспросил Краммер. Одутловатое лицо его вдруг покраснело, рыжие брови поползли вверх. Он засмеялся хрипло и прерывисто, будто залаял. — Две недели… А что, он умер?

— Как будто нет…

— Так что же вы, черт побери, от меня хотите?

Начальник госпиталя побледнел.

Вайнер усмехнулся.

— Мы хотим знать, каково его состояние. Может ли он разговаривать?

Краммер развел руками.

— Понятия не имею. А что у него за ранение?

— Вы извлекли восемь осколков из девяти, — четко сказал Вайнер. — Осколки были свинцовые, неизвестного происхождения.

Краммер сдвинул брови и, вспомнив, улыбнулся:

— О, славный малый! Из него чуть было не сделали решето! Я штопал его часа четыре.

Штумм засмеялся. У начальника госпиталя от ужаса подкосились ноги. Он прислонился к дверному косяку. Смех Штумма был подобен раскатам грома. Грузное тело его сотрясалось. Глаза налились кровью. Между раскатами вырывались слова:

— Решето… штопал…

Вайнер поморщился, будто перед ним припадочный, и терпеливо ждал. Наконец Штумм отсмеялся и хлопнул Краммера по спине так, что у того лязгнули зубы.

— Решето!.. А?.. Приходите ко мне на коньяк…

— Я не пью, — сердито сказал Краммер. — После коньяка трясутся руки. Когда вас положат ко мне на стол, я могу ткнуть скальпель не в то место.

Это была неслыханная дерзость. Штумм вдруг притих и оторопело посмотрел на Краммера. Эта тщедушная, но отчаянная медицинская козявка невольно внушала ему почтение.

Начальник госпиталя, придерживая рукой скачущее сердце, сказал, чуть заикаясь:

— Доктор Краммер… только оперирует… К сожалению, много работы… После операции раненые поступают к лечащим врачам. Крашке я осматривал. Состояние хорошее…

— Я хочу его видеть, — резко сказал Вайнер.

— Пожалуйста. Пройдемте.

— Останьтесь здесь, Штумм, — приказал Вайнер.

— Слушаюсь.

Вайнер вышел из кабинета в сопровождении начальника госпиталя.

В коридоре госпиталя стоял удушливый запах крови. Вайнер прикрыл нос надушенным платком. Несмотря на то, что фронт далеко, госпиталь был переполнен. Человеческие страдания, собранные здесь вместе, не вызывали у Вайнера сочувствия. Они только раздражали его. Ему хотелось поскорее уйти отсюда на морозный воздух. Поэтому разговор с Крашке был коротким.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего.

— Врачи говорят, что вы поправитесь, только не будете видеть одним глазом.

Молчание.

— Из какого оружия в вас стреляли?

— Из ручной пушки.

— Таких нету.

— Спросите у Зельца.

— Зельц умер две недели назад.

Молчание.

— Вы помните человека, который стрелял в вас?

— Да.

— И узнали бы его, если бы встретили?

— Еще бы!

— Хорошо. Когда вы поправитесь — вас приведут ко мне!

— А отпуск?

— Вы получите отпуск и деньги в придачу. Об этом позабочусь я.

Коля еще несколько раз возил молоко в Ивацевичи. Теперь это было проще. Козич выдал ему пропуск, боясь разорвать тоненькую, как лесная паутинка, ниточку, которая связывала его с неуловимым миром партизан. Кроме того, Козич забирал у Коли молоко и перепродавал немцам. Немцы покупали у него охотно. В Ивацевичи доходили слухи о случаях отравления оккупантов мышьяком, цианистым калием и еще какими-то ядами, поэтому немцы не без страха меняли на базаре сигареты и разную мелочь на продукты. Покупать у Козича было спокойнее, хотя прижимистый старик и драл втридорога да при этом еще долго объяснял, как трудно ему возить молоко из своей усадьбы чуть не за двадцать верст!

Коля старался попасть к Козичу в такой час, когда того не было дома. Но непременно дожидался возвращения его к обеду. Передавая ему привет от Тарасихи, он подробно рассказывал деревенские «новости», которые придумывал в течение долгого пути. Но о чем бы ни рассказывал Коля, Козич непременно сводил разговор к партизанам. И какие это удивительные люди, и как им худо приходится в зимних лесных снегах, и поесть-то им, бедненьким, верно, нечего! Как только Козич начинал жалеть партизан, Коля настораживался, лицо его оставалось простодушным, а внутри все напрягалось, каждый нерв, каждый мускул, будто перед прыжком через широкую канаву.

— Кто ж их, бедненьких, кормит-то? — спрашивал Козич.

— Люди, верно.

— Люди… — Козич вздыхал. — Я ведь тоже, чай, человек. Я б им удружил. И сало у меня есть, и мука, и пшена пару мешков найдется на кашу.

Козич вопросительно смотрел на Колю. Но Коля понимал, что это — ловушка, что верить Козичу нельзя, и говорил, глядя широко открытыми глазами прямо в лицо Козичу:

— Ой, Тарас Иванович, вы ж теперь в начальствах. Найдите их. Может, и верно люди голодуют в лесу-то.

— Найду, найду, — ласково пел Козич. — Ежели кто, конечно, поможет найти.

Когда Коля уходил, Козич крался за ним; не зайдет ли мальчишка в какой-нибудь дом?

А пока он выслеживал Колю, Варвара, торопливо накинув на голову платок, шла к дому тети Кати «за солью» или «за спичками». А за пазухой у нее лежал маленький сверток, обернутый в черную непромокаемую клеенку. Сверток, за который Козич дал бы очень дорого.

Коля знал, что за ним следит Козич, и шел не оборачиваясь. Весело поскрипывали за спиной санки. Похрустывал подмерзший снег. Светло было на душе. Хорошо провести врага, посмеяться над ним!

Обратный путь казался коротким. Знакомая тропа вилась меж голубых сугробов.

Коля шел и думал. Он любил так вот идти и идти, ничего не замечая кругом, и думать. О чем? Мысли бегут, сменяют одна другую. Легкие и хрупкие, как пар от дыхания, что серебряным инеем оседает на овчинном воротнике. В этих мыслях и далекий лесной лагерь, о котором столько слышал рассказов, и Сергей-богатырь, отбирающий автоматы у солдат, и рвущиеся на минах вражеские автомашины, и Еленка… Мысли о партизанах вызывают чувство гордости. А когда подумаешь о Еленке, тепло становится на душе. Тепло и тревожно. Почему?

Коля видит перед собой ее большие удивленные глаза, вздернутый нос. Чувствует в пальцах ее горячую ладошку…

Если бы мальчишки узнали, что он думает о Еленке, засмеяли бы. А вот Володька не стал бы смеяться. Где он сейчас? С осени пуст их дом в Серадове. Заколочены ставни и двери старыми досками. Может, он давно уже в каком-нибудь отряде?

Хорошо бы попасть в отряд! Автомат дадут, гранаты. И он, Коля Гайшик, будет выползать на дороги с толовыми шашками, грозный и неуловимый народный мститель. И рядом — Еленка — храбрый, верный товарищ. И взлетят в воздух мосты и эшелоны, склады и грузовики. Смерть немецким оккупантам!

Наступила весна. Подули теплые ветры. Под их напором снег стал пористым, потемнел, осел. Потянулись в низину к болотам тоненькие журчащие ручейки. Дороги и тропы расклякли. Все труднее становилось добираться связным из лагеря. Возить молоко в Ивацевичи стало невозможно, и Коля сидел дома. Перебрал с матерью картофель на семена. Прорыл канавки на огороде, чтобы в них отстаивалась талая вода. А по вечерам садился на крыльце, завернувшись в теплый отцовский тулуп, и смотрел на быстро темнеющее небо, следил, как одна за другой зажигались неяркие весенние звезды.

Почему не приходит Еленка? Ведь здесь же недалеко? Или что-нибудь случилось?

В один солнечный денек Коля пошел в Яблонку. Он шел медленно, помахивая прутиком, а очень хотелось бежать. Ему было страшно. Даже страшнее, чем тогда, когда в первый раз вез молоко в Ивацевичи.

В дом Борисевичей Коля вошел никем не замеченный. Дверь в сени была открыта. В хате слышались звуки баяна. Коля без стука открыл дверь и вошел.

Прямо перед ним на лавке сидел Петрусь и, склонив голову набок, играл на баяне. За столом сидела Еленка, подперев подбородок кулачками, и, глядя в окно, слушала. Глаза у нее были печальные. Лицо казалось бледным и осунувшимся.

Коля долго стоял в дверях. Его не замечали.

Хата Борисевичей была похожа на все другие хаты. Такая же большая белая печь, те же широкие лавки вдоль стен, деревянный стол. Только кровать была городская. На никелированных шарах играло солнце. Коля бывал здесь и раньше, но как-то не замечал ни красиво расшитого полотенца возле голубого рукомойника, ни вышитых картинок на стенах. А теперь увидел все сразу и понял — вышивала Еленка.

Петрусь кончил играть, поднял голову и, заметив стоящего у порога хлопца, воскликнул:

— Это что за явление!

Еленка обернулась. Румянец вдруг залил ее щеки. Весело блеснули глаза.

— Коля! — радостно сказала Еленка, вскочила из-за стола и стремительно пошла к нему, протянув руки.

Коле вдруг показалось, что сейчас она обнимет его, он зажмурился, попятился и ударился головой о косяк.

— Ты чего? — засмеялась Еленка, стоя перед ним и протягивая руки. — Здравствуй.

Коля неловко пожал ее руки.

— Здорово, кум Авдей! — Петрусь подошел и хлопнул гостя по плечу. — Давно не видались. Сидай. Рассказывай, как там у вас?

Коля сел на лавку и степенно, как отец, пожал плечами.

— Живем помаленьку.

— Отец здоров?

— Здоров, только кашляет.

— По делу или так зашел?

— Так… Думаю, может, помочь что надо. Мужиков-то нет в доме. Не знал, что ты вернулся.

Коля опустил глаза.

— Это хорошо, что не забываешь. Еленка, доставай обед из печи! У нас сегодня, Микола, знатные щи с хряпой.

— Я обедал, — соврал Коля.

— Щи солдату не во вред.

Петрусь стал укладывать баян в самодельный деревянный футляр.

Коли искоса наблюдал за Еленкой, которая проворно управлялась ухватом в печи. Он видел, как напряглось ее лицо. Наверное, котел со щами был тяжел. Ему хотелось помочь ей, но сковывало присутствие Петруся.

Обедали молча.

После обеда Петрусь стал собираться в дорогу. Положил в мешок краюху хлеба, кусок сала, несколько луковиц.

— Далеко? — решился спросить Коля.

— Работу искать.

— Работу? — удивился Коля.

— А что? Не в лесу же сидеть сычом. Вон сеструха как исхудала. Работать надо. Дом подымать.

Коля посмотрел на Еленку. Она опустила глаза.

— На Гитлера спину гнуть пойдешь? — Коля злобно смотрел на Петруся в упор.

Петрусь усмехнулся:

— А хоть бы и на Гитлера!

Коля встал. К горлу его подкатил какой-то комок. Он мешал дышать. Коля сжал кулаки. Как же это? Ведь Петрусь партизан, Еленкин брат! Ведь он в лесу жил! И вдруг — к фашистам…

— Шкура! — выкрикнул Коля.

Еленка схватила его за рукав.

— Не надо, Коля. Тише…

— Пусти! — Коля вырвал руку. — И ты заодно с ним. Продажные!

Он бросился вон из хаты и побежал по улице, разбрызгивая резиновыми сапогами талый снег.

Еленка выбежала на крыльцо. Окликнула Колю. Но он не обернулся. Она постояла немного, вернулась в хату и бросилась на кровать. Петрусь положил руку на вздрагивающие от рыданий худенькие плечи сестры.

— Что ж делать, Еленка… Привыкай.

— Он не придет больше… — всхлипывала она.

— Придет, — уверенно сказал Петрусь. — Когда все поймет, обязательно придет. — Он неловко погладил ее волосы.

Еленка утерла слезы рукавом кофточки.

— Иди, Петрусь… Иди…

Она вышла вместе с ним на крыльцо и долго смотрела вслед брату, широко шагавшему по дороге с мешком и баяном за плечами.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |