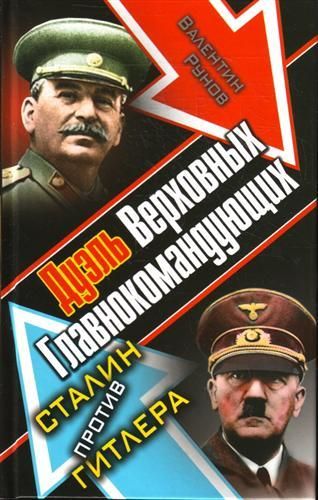

"Дуэль Верховных Главнокомандующих. Сталин против Гитлера" - читать интересную книгу автора (Рунов Валентин Александрович)

|

Валентин Александрович Рунов Дуэль верховных главнокомандующих. Сталин против Гитлера

Введение

Каждое столетие человеческой истории выдвигает своих лидеров, имена которых становятся известными во всем мире. В историю XVIII века вошли имена Петра Великого, Фридриха II, Робеспьера, Марата, Екатерины II. XIX век остался в истории как век Наполеона Бонапарта. А. Гитлер и И.В. Сталин определены как две самые одиозные фигуры XX столетия. О каждом из них написано много книг, сняты многочисленные художественные и документальные фильмы. Каждый из этих людей «заклеймен» конкретными преступлениями при том, что отмечены их исключительно высокие организаторские способности и достижения.

Человечество развивается по спирали, каждый виток которой означает новую ступень развития. Но движение по этой спирали не равнозначное: от изобретения колеса до создания на базе этого колеса паровой машины прошли тысячелетия, от первой паровой машины до двигателя внутреннего сгорания – немногим более ста лет. Десятилетия потребовались для проникновения в тайны атомной энергии, создания летающих космических аппаратов и всеобщей компьютеризации человечества. При такой скорости прогресса о том, что произойдет в следующем десятилетии и даже в следующем году, предположить очень трудно. Но человечество хранит в своей памяти имена Д. Уиттома, Т. Ньюкомена и И. И. Ползунова, которые стали создателями первой паровой машины…

XX век стал очень богатым на исторические события. Именно в это столетие человек подчинил себе термоядерную энергию, полетел в космос, максимально приблизился к созданию радиоэлектронного разума. Но этот век также стал памятен и двумя мировыми войнами, из которых Вторая мировая война (1939–1945 гг.) стала самой масштабной и самой разрушительной за всю историю человечества. События этой войны подняли на гребень истории многие имена, но наиболее громко прозвучали имена Адольфа Гитлера и Иосифа Виссарионовича Сталина.

За последние десятилетия о Гитлере и Сталине написано очень много, и, казалось бы, уже известно все, и трудно добавить что-то принципиально новое. Лучшее, на что может рассчитывать любой исследователь, это то, что в процессе его работы могут всплыть только какие-то новые незначительные эпизоды, неизвестные ранее. И по большому счету с этим нельзя не согласиться.

В то же время остаются неизученными ряд больших проблем, связанных не столько с этими двумя личностями, сколько с тем временем, которое они представляли. Кто даст исчерпывающие ответы на такие вопросы:

1. В чем истинные причины войны между Германией и СССР? Почему Германия, имевшая горький опыт Первой мировой войны на два фронта, в 1941 году снова решилась на такой же шаг?

2. Почему Советский Союз, располагавший мощной зарубежной агентурой, имевший сведения о развертывании немецких войск у границы СССР, оказался совершенно неготовым к отражению вражеской агрессии?

Отвечать на эти вопросы брались многие историки, подходили к ним с различных направлений, и ответы многих звучали достаточно убедительно. Договорились даже до того, что А. Гитлер был ненормальным в психическом отношении человеком, а И.В. Сталин сознательно делал все, чтобы навредить своему народу. Думаю, это совершенно не соответствует действительности, и дело только в том, что над обычными исторической логикой и математическими расчетами господствовало нечто высшее – экономика и политика, границы которых значительно выходили за пределы Советского Союза и Германии.

Я родился в семье офицера-фронтовика, который Великую Отечественную войну встретил на Западной Украине под Тернополем в составе штаба Киевского Особого военного округа. Затем он с боями в составе своего подразделения отступал до Киева, оборонял этот город, в числе немногих вырвался из страшного киевского котла, поглотившего около 600 тысяч его товарищей. Более того, его взвод связи случайно оказался на небольшой станции Сенча под Лохвицей, в районе которой сомкнулось вражеское кольцо, и двое суток героически удерживал коридор для выхода своих войск. (После войны этому факту была посвящена специальная экспозиция сенченского школьного музея, которую в 90-е годы разобрали «ввиду неактуальности».) Позже он испытал все ужасы боев под Харьковом и под Сталинградом, несколько раз был ранен и в строю встретил победный 1945 год.

Затем детские и юношеские годы я провел на Украине. Я постоянно общался с участниками не так давно закончившейся Великой Отечественной войны, неоднократно бывал на местах боев, видел осыпавшиеся от времени окопы, находил тронутое ржавчиной оружие и боеприпасы, принимал участие в перезахоронении останков советских воинов, открытии обелисков над их могилами. Перед нами часто выступали участники боев Великой Отечественной войны, труженики тыла. Мне хорошо запомнились их рассказы, грамотно построенные в духе коммунистической идеологии, хорошо отрепетированные многократными повторениями. Мы, дети, слушали их с огромным вниманием и, играя в войну, категорически отказывались выполнять роль «немцев».

Но еще больше мне запомнились другие рассказы или даже обычные разговоры, которые часто вели израненные войной люди. В 50-е и даже 60-е годы на улицах моего родного города встречалось очень много калек, инвалидов без рук или ног, людей с глубокими шрамами на теле. Тихими летними вечерами они обычно собирались где-нибудь во дворе, стучали домино и вели неторопливые разговоры о войне. Меня поражало то, что эти люди спокойно говорили о гибели товарищей, о своих ранах, о тяжелом отступлении, о других невзгодах и лишениях, выпавших на их долю, и никогда не винили в этом И. В. Сталина, а имя А. Гитлера вспоминали очень редко. Это были рабочие войны, которые к своему нелегкому делу относились с большим пониманием и даже с любовью и, как это ни казалось в то время странным, – с уважением к противнику.

Тема трагедии 1941 года обсуждалась крайне редко. Факт внезапного нападения и численного превосходства Германии над Советским Союзом не оспаривался. Но помню, как однажды я вместе с отцом и несколькими его товарищами-фронтовиками выехал на рыбалку на Южный Буг. Рыбачили в той местности, где до войны был построен укрепленный район, опиравшийся на эту реку как на естественную преграду. И тогда я впервые услышал от фронтовиков, видимо, давно мучивший их вопрос: «Как могло случиться так, что менее чем за месяц фашисты дошли до Киева, преодолев две линии укрепленных районов, и почему практически на произвол судьбы были брошены лучшие армии Юго-Западного фронта?» И тогда я услышал очень поразивший меня ответ: «Военачальники в немецкой армии были лучше, чем в РККА, а солдаты более образованные и дисциплинированные». Это было первое для меня откровение, которое заставило посмотреть на прошедшую войну как на противоборство специалистов, хотя и после этого мое отношение к фашистам оставалось прежним.

В начале 70-х годов я учился в Киевском общевойсковом командном училище. Для проведения занятий по тактике нас часто вывозили за город, в места, где до войны располагался Киевский укрепленный район. В то время еще хорошо сохранились многие железобетонные долговременные огневые сооружения, которые мы с интересом рассматривали. Мы, курсанты, поражались толщине стен этих дотов и тому, что ни на одном из них не находили следов боевых повреждений. Наконец и преподаватель, уже пожилой подполковник – участник Великой Отечественной войны, обратил на это внимание и в сердцах бросил тогда совсем непонятную для нас фразу: «Не на то силы и средства тратили!»

Став офицером, я служил в Прикарпатском военном округе и много раз участвовал в учениях, проходивших в районе Львова, Ровно, Луцка. В июне 1941 года в тех местах оборонялись войска 5-й и 6-й армий Юго-Западного фронта, и еще были живы многие люди – свидетели приграничных сражений. Затем моя служба проходила в Хмельницком (бывший Проскуров). По делам службы я не раз бывал в Могилев-Подольском, Староконстантинове, Летичеве, Виннице, Тульчине, Жмеринке, Казатине, Бердичеве и других городах, названия которых неоднократно упоминались в боевых документах штаба Юго-Западного фронта. Я много раз выезжал на линии укрепленных районов по старой (до 1939 года) и новой границе Советского Союза, в каждом городе я видел следы войны и встречал людей, свидетелей событий огненного лета 1941 года. Рассказы многих из них поражали меня своим откровением, которое зачастую не вписывалось в официальную историю Великой Отечественной войны.

Позже, уже став профессиональным военным историком, я, конечно же, не мог не изучить имевшиеся документы, связанные с трагедией лета 1941 года и другими периодами Великой Отечественной войны. К тому времени в русле «нового мышления» уже начали меняться некоторые оценки исторических событий, и на прилавках книжных магазинов неожиданно появилось много критических трудов и откровенно заказных работ. Советский период истории, все, связанное с именем И.В. Сталина, начали подаваться исключительно в черном цвете. Подрастающая молодежь окончательно запуталась в противоречивых оценках и… перестала интересоваться отечественной историей. На первый план пришли другие жизненные ценности.

Я преподавал историю военного искусства в Военной академии имени М. В. Фрунзе. В коллективе нашей кафедры трудилось еще много офицеров-ученых, которые постоянно работали в архивах и больше верили документам, чем словам некоторых политиков. Личности И.В. Сталина и А. Гитлера ими чаще всего рассматривались через призму конкретных дел и оценивались по их результатам. Но должен признать, что ни один из этих лидеров особым авторитетом не пользовался.

В конце 80-х работать на нашу кафедру пришел полковник Е.Я. Джугашвили – внук И.В. Сталина по сыну Якову. Мне довелось проработать с ним в одном коллективе около пяти лет. Вполне понятно, что с приходом этого человека, которого, кстати, нельзя было назвать ярым сталинистом, интерес научно-педагогического коллектива к личности И.В. Сталина заметно вырос.

По роду деятельности мы занимались изучением и анализом конкретных операций и боев, преимущественно периода Великой Отечественной войны, которые затем преподавались слушателям. И всякий раз, изучая в архиве конкретные оперативные документы, мы должны были уяснить, в какой общей стратегической обстановке они создавались, какие цели преследовали и что было сделано руководством страны и РККА для их успешного выполнения. Поэтому военная работа И.В. Сталина, Политбюро, Верховного главного командования постоянно получала довольно объективные оценки.

В начале 90-х годов по инициативе бывшего начальника Института военной истории Министерства обороны теперь уже Российской Федерации Д.А. Волкогонова была поднята новая волна критики И.В. Сталина. Началась ревизия причин, хода и результатов Великой Отечественной войны. Нашей кафедре было поручено принять участие в этой работе. Впервые были рассекречены хранящиеся в Подольске военные архивы вермахта, на книжных полках появились новые литературные «труды» и новые «исторические исследования». Поднялась новая волна демагогии, грозящая захлестнуть проверенные документами факты отечественной истории и истории Великой Отечественной войны. Вскоре эта волна достигла и стен Военной академии, начала проникать и в слушательские аудитории. Работать в таких условиях стало очень трудно.

Параллельно с неконтролируемым разгулом различной непроверенной информации самой сомнительной направленности на кафедре началась кадровая текучка. В приказном порядке увольнялись ученые-преподаватели с 15– 20-летним стажем. На смену им приходили молодые офицеры, которые, едва освоив основы военно-научной и преподавательской работы, увольнялись по организационно-штатным мероприятиям или добровольно уходили в бизнес. На смену им приходили новые люди, уже не прошедшие должной школы. В связи с этим научный и педагогический потенциал одного из основных военно-исторических коллективов страны начал неудержимо падать. В такой обстановке довелось отметить 60-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Годовщина 65-летия Великой Победы для отечественных военных историков была отмечена несколькими «знаменательными» событиями. Были ликвидированы три основных военно-исторических центра в стране: Институт военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кафедры истории военного искусства Военной академии Генерального штаба и Общевойсковой академии (бывшей Военной академии имени М.В. Фрунзе). И хотя задачи по разработке новых военно-исторических трудов на основе архивных документов и объективного анализа исторических событий были оставлены в силе, правомерно встает вопрос: кто будет выполнять эту работу и каким будет ее качество?

В данной книге я не берусь открыть какие-то новые тайные страницы истории Великой Отечественной войны, биографий А. Гитлера и И.В. Сталина, точно так же как и ввести в оборот совершенно неизвестные ранее документы. Также меня мало интересует политическая деятельность указанных вождей, истинные корни которой надежно спрятаны в секретных архивах ряда министерств иностранных дел или даже уничтожены. Меня интересует военная составляющая той большой и многоплановой работы, которая была проделана лидерами основных воюющих стран – СССР и Германии – во имя достижения победы в самой крупной войне в истории человечества и которая так или иначе нашла свое выражение в конкретных операциях, акциях, фактах и цифрах. И еще – я хочу поделиться своими личными впечатлениями от того, что довелось узнать в процессе жизни и службы по указанной теме.

(support [a t] reallib.org)