"На семи морях. Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины." - читать интересную книгу автора (Ханке Хельмут)

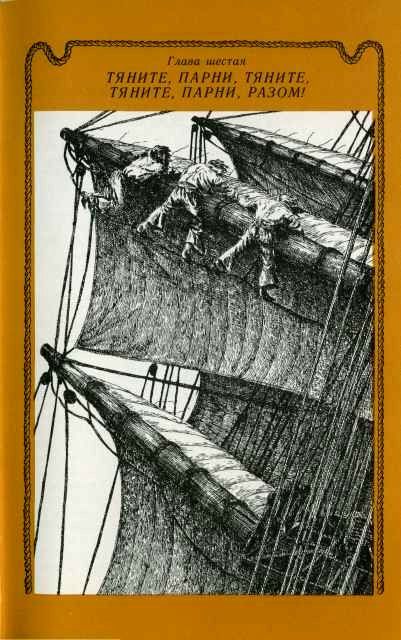

Глава шестая ТЯНИТЕ, ПАРНИ, ТЯНИТЕ, ТЯНИТЕ, ПАРНИ, РАЗОМ!

|

|

При скверных, унижающих человеческое достоинство условиях жизни на борту океанских парусников «парни с бака» вынуждены были выполнять чрезвычайно тяжелую работу. Труд их носил преимущественно коллективный характер. Утро начиналось с откачивания воды из трюмов. Сколь бы тщательно ни конопатили корпуса судов, какое-то количество воды в трюмы все-таки неизбежно проникало. За сутки ее скапливалось обычно вполне достаточно, чтобы часть экипажа попотела часок, качая помпы. За время долгого рейса число течей возрастало, особенно если судно было старым. Кстати, даже экспедиции первооткрывателей, этих путешественников в незнаемое, были оснащены в основном судами довольно преклонного возраста.

С увеличением количества проникающей в трюмы воды помпы приходилось пускать в ход уже по несколько раз в сутки. Будь помповые шланги несколько длиннее, так, чтобы они доставали до палубы, работа была бы менее утомительной: вода стекала бы в море по палубе и шпигатам. Однако даже в начале XIX века на фрегатах помпы все еще ставили в самых нижних твиндеках.

Известен рисунок, изображающий работу с помпами на фрегате «Австрия» во время плавания в Южную Америку в 1817 году. Трое матросов качают тяжелый длинный рычаг помпы. Вода льется в бочонок. Люди по цепочке передают полную уже бадью на палубу. Боцман контролирует их и, по всей вероятности, задает такт работе.

При значительной протечке корпуса работа на помпах становилась сменной, и к ней привлекался весь экипаж. Нередко людям приходилось качать во имя спасения своих жизней. Так было в последние две недели и на борту «Виктории», единственном уцелевшем корабле эскадры Магеллана. Эта работа оказывалась тем большей пыткой, чем обессиленнее была команда. Во имя своего спасения качали помпы и матросы Кука, когда его флагманский корабль сел на рифы возле австралийского побережья.

Кроме этого матросы должны были выполнять и иные работы: тянуть, двигать, поднимать, выбирать слабину и карабкаться по снастям. На борту «искателя ветра» было два главнейших орудия труда – шпиль и такелаж. Шпиль представлял собой ручной ворот, предназначенный для отдачи и подъема тяжелого якоря. Однако применяли его и для замены поломанной мачты, и для установки стеньги[01] или рея. Головка шпиля была как бы осью огромного колеса, спицами которого являлись восемь – десять вымбовок – прочных деревянных шестов. Схватившись за них обеими руками, налегая грудью, люди вращали шпиль. Словно арестанты на тюремном дворе, тяжело топали матросы вокруг шпиля, наматывая или разматывая цепь или канат.

Очень тяжелой была работа с тросами, заключающаяся преимущественно в натягивании какой-либо снасти для установки паруса. Выполнялась она частично на палубе, частично же на головокружительной высоте между небом и морем. Она требовала, в особенности от марсовых, цирковой акробатики, хладнокровия и неподверженности головокружению. Ветровой двигатель, этот старинный привод из дерева, канатов и холста, был значительно сложнее в управлении, чем новейшие современные судовые машины. В наши дни требуется всего только нажимать рычаги да переключать кнопки. А ведь янмааты – моряки парусных океанских судов – должны были четко различать все отдельные элементы парусов, тросов и рангоута и знать назубок все их названия, ибо в игнорировании этого таилась опасность перепутать все на свете при исполнении приказа об установке всей этой неоглядной коноплянно-парусиновой аппаратуры.

В оснастку четырехмачтового барка с 18 прямыми и 15 иными парусами входило не менее 250 ручных талей, каждая из которых имела отличное от других назначение! Ориентирование во всем этом парусно-такелажном лабиринте было чрезвычайно сложным даже в ясный солнечный день и само по себе уже достойно всяческого уважения. Но умение не заблудиться среди всех этих топенантов, брасов, горденей, гитовов, шкотов и прочих многочисленных снастей ночью или в штормовом натиске «ревущих сороковых» граничит с чудом.

Этому необходимо было учиться. И не было нигде тяжелее учебы, чем на море, где боцман вкладывал в неофита знания при помощи линьков. В первую очередь «желторотый» должен был обрести «морские ноги» – научиться прочно стоять и шустро бегать по зыбкой палубе, да так, чтобы не смыло за борт во время шторма или сильной качки. Затем следовало обучение «иностранному языку» – профессиональным терминам моряков и, наконец, гимнастике. От упражнений в такелажных вокабулах до безошибочного исполнения приказов на тросовой цитре. Дорогой ценой приходилось расплачиваться сухопутным крысам за это учение. Те же, кто вырос на морском берегу, впитывали науку о такелаже и парусах с молоком матери. Старые морские волки, отдыхая перед очередным плаванием, обучали там для развлечения карапузов основам всей этой премудрости по построенным собственными руками моделям парусников. Ведь не проходило зимы, чтобы шхуна или бриг не пришвартовались до наступления весны в родной гавани. И уж конечно, вернувшись из школы, мальчишки превращали палубу такого судна в площадку для игр и гимнастических упражнений. Лучшей тренировки для будущих моряков, чем затеваемые там состязания в карабкании по снастям, пожалуй, и не придумать.

Еще в 20-х годах нашего века заслуженному мекленбургскому исследователю родного края Воссидло посчастливилось встретить одного престарелого, «спина в ракушках», моряка, прошедшего все семь морей. Этот варнемюндец, который, подобно многим другим мальчишкам, играючи врастал в морскую профессию, рассказывал ему: «Мы перебирались по штаг-карнаку[02] с грот-мачты на фок-мачту».

Конечно, и вантовых акробатов «с младых ногтей» могла подстерегать ситуация, смоделировать которую заранее невозможно, например, внезапно налетевший ураган при потемневшем небе, когда струны тросовой цитры безнадежно перепутаны, паруса рвутся, как кукольные тряпки, стеньги и реи хрустят, переламываясь, словно спички, а марсовые должны бежать по выбленкам, чтобы рубить снасти. Всего один неверный или слишком поздно выполненный маневр может решить участь всех людей. Каждый знает, что ставится на карту, когда капитан кричит: «Тяните, парни, тяните! Вы тянете во имя своей жизни!»

С окровавленными ладонями, на трясущихся ногах плетутся после такой ночи оборванные, уставшие и небритые люди по мокрой палубе. О заслуженном отдыхе, однако, и думать не приходится: сначала надо позаботиться о приведении в порядок потрепанной бурей «невесты ветра» – своего корабля.

Весь рабочий цикл на судах расчленялся на вахты. Морские парусники были первыми предприятиями, на которых трудились посменно круглые сутки. Вахты, по которым были расписаны почти все члены экипажа, сменялись поочередно через каждые четыре часа. Были в составе вахт люди, которые в буквальном смысле слова «стояли на страже»[03].

Человек, сидящий в «вороньем гнезде» на самой высокой мачте, через определенные промежутки времени должен был докладывать обстановку. Если не наблюдалось ничего, стоящего внимания, формула этого доклада была: «Все в порядке!» Кроме того, наблюдательная площадка устанавливалась, как правило, еще и на бушприте[04]. Самым радостным докладом, который сделал когда-либо впередсмотрящий, был восторженный клич: «Тьерра, тьерра!» (Земля, земля!), прозвучавший на одном из кораблей Колумба. Он нес в себе сразу и избавление, и открытие: ведь в своем историческом плавании в неведомое горсточка первооткрывателей уже отчаялась ступить когда-либо на твердую землю.

Первоочередной задачей остального состава вахты (исключая рулевого) было осуществление контроля за судном. Задачей вахты правого борта было не спускать глаз с грот– и бизань-мачты. Фок-мачта находилась в ведении вахты левого борта. За верхние группы парусов отвечали марсовые.

Марсовые принадлежали к матросской элите. Они были самыми проворными, самыми храбрыми и зачастую самыми интеллигентными членами экипажа. Их работа была самой опасной. Из этих акробатов, царящих на открытых всем ветрам высотах возле верхушек мачт, выходила нередко достойная молодая смена судовому начальству.

Остальные матросы вахты должны были работать с помпами, теребить паклю, смолить тросы (случалось иной раз, что канаты натирали шкуркой свиного окорока), прибирать палубу, красить, конопатить, выполнять множество дел – всего и не перечесть.

Иных незадачливых морячков времен парусных кораблей караулила на вахтах их злая судьба. Застигнутый ночью на посту спящим, в соответствии со строгим уставом многих военных и торговых флотов, считался конченым человеком. Если даже проштрафившемуся дарили жизнь, то его ожидало протягивание под килем или наказание плетьми.

Традиционную формулу вызова очередной вахты на смену не произносили, а пели. Прежде вахта делилась на восемь склянок – четыре часа. Для этой цели имелись специальные песочные часы. По этим-то часам и ориентировались во времени моряки. Песок из верхней колбы пересыпался в нижнюю за полчаса. Это время соответствовало одной склянке, что и отмечалось ударом в судовой медный колокол, и так восемь раз за вахту. Когда после седьмой склянки песка в верхней колбе оставалось совсем мало, люди, готовясь к смене, пели: «Во славу господню, семь миновало, пройдет и восьмая. Аминь!» Пелось это в самые уши матросов спящей смены, так что те вскакивали как ошалелые.

Есть в морской терминологии выражение «собачья вахта» или просто «собака». Понимается под этим всего только несение вахты с полуночи до четырех часов утра. Она считается самой неприятной, так как проходит в полной темноте и в непрерывной борьбе со сном. Ян де Хартог называет ее в своей книге «Зов моря» часами исповеди и мечтаний, «и, хотя вокруг ничего не видно, новичка не покидает живое ощущение близости неведомого мира».

С этой вахты люди возвращаются усталые телом и измученные душой. Некие то ли реальные, то ли воображаемые, но всегда зловещие видения возникают при рождении нового дня на море. Странные, никогда ранее не слышанные, а может, просто не замечаемые, клокочущие, стонущие звуки вырываются из воды. А в воде что-то движется, колышется… Эти и другие феномены, объясняет наука, возникают вследствие столкновений встречных масс воды, когда поверхностные слои проникают в глубинные. Порой из-за этого под черной ночной поверхностью моря происходят совершенно невероятные встречи морских обитателей с различных этажей моря.

Холодный пот прошибает наблюдателя из «вороньего гнезда», заметившего на рассвете это таинственное движение. А когда он спускается на палубу, чтобы поразмять слегка ноги, вокруг него носятся призраки, порожденные ночной жутью и туманными испарениями моря, те призраки, что имеют обыкновение вступать на палубы судов посреди океана в эти самые одинокие часы, принимая всякий раз очертания причудливых существ. Один из таких призраков носит название «Серая погибель».

Как следствие нескончаемой череды вахт, на судах в любое время есть люди, которые спят, и люди, которые бодрствуют. Таким образом, время суток на судне – понятие весьма относительное: то, что для одних – ночь, для других – рабочий день. Используя это обстоятельство, прежние судостроители, чтобы выгадать каждый кубический метр для груза, делали в помещениях для команды коек меньше, чем требовалось на весь экипаж.

Да к тому же свободное от вахты время вовсе не сулило людям спокойного отдыха. Чтобы спать днем, в том же самом помещении, где матросы другой вахты ели, разговаривали, смеялись, сквернословили, надо было обладать закаленными нервами.

Кроме того, свободную вахту частенько вырывала из объятий Морфея заливистая дудка боцмана, призывая на помощь при каких-либо определенных работах. К таким работам относилась, например, проводимая ежевечерне в восемь часов обтяжка всех парусов втугую и проверка узлов и креплений. Все без исключения должны были занимать свой пост на палубе и при сложных парусных маневрах, особенно при поворотах оверштаг и галсировании, а также и при штормовом предупреждении. Когда надобность в свободной вахте отпадала, боцманы английских судов кричали: «Зэт уилл ду!»[05] Эта команда трансформировалась на немецких парусниках в «Даддельду!». С легкой руки Рингельнатца[06], вдохновенного барда «парней с бака», это слово приобрело известность и за пределами узкопрофессионального круга мореходов.

На многих парусниках работой, к которой привлекалась вся команда, была и приборка палубы. Орудием для этого служил огромный, плоский снизу и утяжеленный сверху кусок пемзы, привязанный к длинному тросу, при помощи которого его возили взад и вперед по смоченной предварительно водой и натертой мылом палубе. Покончив с этим, доски палубного настила снова окатывали морской водой из сотен ведер и лоханей. Грязь так и бежала по шпигатам. Затем наступал черед сухой приборки. Инструментами для этого были отнюдь не половые тряпки, а своеобразные беззубые грабли. Вода, пропитавшая палубные доски, выжималась этими швабрами и отгонялась к шпигатам.

Обязательное выполнение этих работ по приказанию деспотов-капитанов каждое утро, в один и тот же определенный час, нельзя расценивать иначе как произвол. И в холод, и в дождь должны были матросы, босые, с закатанными штанами, приступать к приборке и проводить более двух часов в ледяной воде. Труднодоступные места палубы – под пушками, у якорного шпиля и на баке – можно было драить, только стоя на коленях, с помощью малого куска пемзы, получившего среди матросов название «песенник».

На боевых кораблях к этому добавлялась еще и военная муштра. Самыми ненавистными для «смоляных курток» были учения по исполнению приказания: «Корабль к бою готовить!», на которых отрабатывалось выполнение всех операций за кратчайшее время. Учения такого рода состояли в основном из приведения орудий в готовность открыть огонь, а обеспечивалось это в первую очередь тем, что каждый занимал свой боевой пост как можно быстрее. Сигналом к исполнению этого приказа была глухая, продолжительная барабанная дробь. Тяжелейшей частью работы было откатывание пушек от орудийных портов.

Между тем подносчики пороха и зарядов проворно, словно муравьи, тащили канонирам боеприпасы, а запаренный фейерверкер истекал потом в крюйт-камере[07], располагавшейся, как правило, рядом с офицерской кают-компанией или помещением для кадет.

Всем, что имеет отношение к пушкам, пороховым бочкам, картечи и снарядам, заведовал артиллерийский квартирмейстер. Как правило, это был пожилой моряк, отличавшийся особыми свойствами характера. Человеку легкомысленному, способному позабыть о долге, на этом ответственнейшем посту делать было нечего. И все же случалось неоднократно, что фрегаты взлетали вдруг на воздух лишь потому, что он, входя в крюйт-камеру, не снял подбитых железными гвоздями сапог. Гвозди чиркали по какой-нибудь металлической детали, высеченная искра попадала в порох – и взрыв!

Другая часть экипажа по этой команде лихорадочно хлопотала, перетаскивая из кубрика матросские сундуки в нижние помещения корабля, а лазаретные парусиновые койки – из парусной баталерки наверх. Медицинский персонал развертывал в лазарете операционный стол.

Все шло как в хорошем пчелином улье. Одни, как свидетельствует Мелвилл, обматывали цепями реи, другие в это время растаскивали по боевым постам тюки с ватой, чтобы использовать их для укрытия от огня противника. Плотники снимали переборки между каютами и в помещениях команды. А офицеры натягивали шелковые чулки: утверждали, что при ранениях в ноги обрывки шелка, попадающие в рану, были менее опасны в смысле инфекции, чем хлопчатобумажные лоскутья. Для матросов подобной заботы не существовало: они ходили босиком.

Временами раздавался пронзительный шум трещотки, которую крутил сам капитан. Это был сигнал к отражению абордажа. Все должны были временно оставить свои посты чтобы, вооружившись пистолетами и копьями, отбить фиктивного неприятеля.

Звучала команда «Огонь!», но напрасно было затыкать уши в ожидании, когда ухнут всем бортом корабельные батареи. Вместо этого надо было спасаться от «дождя», ответственность за который нес отнюдь не бог погоды, а пожарные насосы. Их прокатывали мимо сложенных в пирамиды пушечных ядер, непрерывно посылая в воздух тугую водяную струю.

К концу учения в действие вступали корабельные коки. Однако они вовсе не занимались раздачей рома и неприкосновенного запаса. Из своеобразных сосудов, напоминающих чаши со святой водой, они разбрызгивали по палубе горячий уксус. Это должно было отбить неприятный запах крови и способствовать очистке от нее досок палубы.

Мореход доброй старой закалки ни в грош не ставил военные корабли и всю эту сомнительную кутерьму, связанную с ними. Для него это были не суда, а «квасные будки», «яичные коробки», «ура-посудины», «мусорные шаланды», «консервные банки» и тому подобное. А матросов с военных кораблей он непочтительно именовал «фермерами», «соломенными юнкерами», «курортниками», «пескарями» и «домашними шлепанцами». В этих прозвищах слышится явная издевка над составом экипажей военных кораблей, куда бывалые матросы попадали не часто. Из-за более высокого жалованья они предпочитали торговые суда. На военных кораблях «кантовались» в основном разного рода сухопутные крысы, шалопаи и солдаты.

Помимо общих авральных работ всего экипажа и специальных учений на военных кораблях на каждом судне обязательно велись ремесленные и некоторые другие работы, в которых участвовали, смотря по обстоятельствам, небольшие группы людей или отдельные личности.

Офицеры и унтер-офицеры на судне не имели ничего общего с невыспавшимися, отощавшими от голода и отупевшими от скотского обращения «смоляными куртками». Не страдали они и от так называемых «корабельных психозов», которые нередко возникали среди матросов парусных судов из-за постоянной раздражительности и отупения, вызванных мучительной жаждой, систематическим недосыпанием и скученностью в тесном помещении.

В сложной служебной иерархии, свято соблюдавшейся на парусных судах, был заключен глубокий смысл. Разделением экипажа на группы и «касты» начальство стремилось посеять среди личного состава антагонизм, чтобы осложнить возможные попытки организовать мятеж. Каждой отдельной категории людей, будь то судовые юнги, матросы второго класса, матросы первого класса, старшины, кадеты или квартирмейстеры, были строго отмерены свое содержание и свои привилегии.

На гамбургском фрегате XVII века из 250 человек экипажа было 155 матросов и 45 рядовых корабельных солдат. В оставшееся число входили юнги, орудийные наводчики, трубачи, каютные приборщики, квартирмейстеры, баталеры, цирюльники, из которых старший цирюльник был одновременно и корабельным хирургом, камбузный персонал, фейерверкеры, писари, бывшие одновременно и счетоводами, профос[08] с ассистентами, проповедник, командир корабельных солдат, сержант или капрал с тремя ефрейторами и корабельное начальство: капитан, лейтенант, подлейтенант, пилот (старший штурман), второй штурман, младший штурман. Сюда же входили главный боцман, боцманматы и кадеты.

Для переборки и профилактики ветрового двигателя требовались мастеровые, предшественники судовых техников. Они также были на борту: старший плотник, плотник, кузнец, бондарь, парусный мастер и столяр.

Постоянной обязанностью судового начальства было управление судном и измерение скорости. Об определении своего места и прокладке курса заботились капитан или главный штурман. Измерение скорости проводилось чаще всего под руководством квартирмейстера, испытанного моряка, который мог также исполнять обязанности рулевого. Результаты ежечасных измерений скорости судна с помощью лага заносились в вахтенный журнал, имеющий графы и для учета других данных. Эти записи служили для определения средней суточной или недельной скорости судна, а так как единицей измерения скорости издавна служит узел (что соответствует одной морской миле в час), то записи в вахтенном журнале являлись одновременно основой для вычисления общего пути, который прошло судно к моменту данного отсчета.

Процесс измерения скорости лагом длился 14 секунд. Такое время требовалось, чтобы песок из верхней колбы специальных песочных часов перетек в нижнюю. За часами обычно следил судовой юнга. Во время этого процесса квартирмейстер вытравливал рукой лаглинь с навязанными на нем узлами, к концу которого был привязан бросаемый в воду поплавок. Бросать лаг следовало слегка в сторону, чтобы поплавок не двигался вперед вместе с судном. По сигналу «Стоп!», когда в нижнюю колбу пересыпался весь песок, травить лаглинь прекращали и отсчитывали число прошедших через руку узлов. Оно соответствовало числу морских миль, которое оставляло за кормой судно в течение часа.

Обслуживание руля на старинных трансокеанских парусниках было куда тяжелее, чем это представляется в наши дни. На фрегате XVII века «Герб Гамбурга», описанном Генрихом Винтером, румпель имел длину около семи метров и катался на специальной тележке по твиндеку. Поворачивали его с помощью кольдерштока – вертикальной штанги, доходящей до верхней палубы. Управление рулем вручную было не под силу одному, поскольку семиметровый румпель ворочал тяжелое перо руля, прилаженное к метровой длины баллеру[09].

Столь сложной конструкцией рулевого устройства на старых парусниках и объясняется большое число рулевых, задействованных на них. Для обслуживания руля, управляемого талями, требовалось порядка десяти человек. Позднее на голландских флейтах[10] появились рулевые колеса – штурвалы, получившие затем распространение и на других судах. Диаметром эти штурвалы были с хорошее мельничное колесо, и для удержания судна на курсе обслуживать их также должно было несколько человек.

Штурман – человек у руля – был на судне подчас личностью более могущественной, чем капитан. Впечатляющий памятник представителям этой почтеннейшей из морских профессий воздвиг Герман Мелвилл, создав образ вечно «тепленького» Джона Джермина. «Что касается мужества, моряцкой опытности и природных способностей, умения держать в узде свой скандальный нрав, никто не соответствовал своей профессии лучше, чем Джон Джермин. Он являл собой идеальный образец маленького, коренастого, очень деятельного человека», – говорится в «Ому». Этот бравый моряк с нечесаными седыми кудрями, изрытым оспой лицом и несколько свернутым на сторону носом, со свирепо вытаращенными глазами и с зубами, выдающимися вперед наподобие клыков, таил под своей шершавой скорлупой доброе сердце. Конечно, чего греха таить, иной раз, не выдержав жажды, он напивался и превращался тогда в настырного забияку, разящего своими кулаками всякого, кто не слушался. В два прыжка оказывался он в самой гуще людей, щедро угощая их пинками и тумаками. Столь энергичная манера отдания приказов чем-то даже импонировала людям палубы, и они немедленно принимались за работу, выполняя ее, как говорится, не за страх, а за совесть. Никакому штурману-педанту обуздать эту неотесанную, недисциплинированную компанию было бы не под силу.

Из должностей, считавшихся на старых парусниках весьма уважаемыми, до наших дней на судах сохранилась должность боцмана. Правда, ныне боцман – самый младший среди судового начальства. Однако именно он досконально знает все судно от киля до клотика[11] и весьма редко обращается к кому-либо за советом.

В те давние времена, когда в минуту гнева вместо пожелания сломать шею или ногу моряк в сердцах бросал: «Чтоб у тебя мачты поломались!», корабельного плотника, как ни крути, приходилось причислять к важнейшим людям на борту. Ведь всего каких-то несколько сантиметров трухлявых досок отделяли моряков от мокрой погибели. С хорошим же плотником, имеющим к тому же доброго помощника, они могли спать спокойно. Чип[12] вечно чем-то занят. То прилаживает новую доску в носовой переборке, то стругает новую грот-стеньгу, а между делом он и камбуз обеспечит чурками и стружками для растопки и по просьбе судового врача вырежет новую деревянную ногу для пострадавшего в бою морячка.

Путь в судовые плотники был нелегок. Прежде чем попасть в ученики к плотнику, желающий приобрести эту профессию был обязан не менее четырех лет проплавать матросом, затем еще три года длилось само ученичество. Как правило, плотник пользовался доверием и благосклонностью капитана, и не только за те маленькие искусные поделки, которые при случае для него изготовлял. На больших судах плотника освобождали от несения вахты. Он принадлежал к тем немногим, кто имел право спать всю ночь напролет. Правда, иной раз ему приходилось все же постоять у руля.

Незаменимыми судовыми мастеровыми были такелажники и парусники, именуемые в команде «каболками» или «зашивателями мешков». Последнее прозвище обязано своим происхождением дополнительной функции парусного мастера – зашивать в парусину умерших во время плавания. Таким образом, он был своего рода могильщиком. Его старались избегать, однако совсем по другой причине: постоянное общение с иглой, шилом и нитками накладывало свой отпечаток на весь склад его характера, так же как на кока – его вечная возня с горшками и мисками. Кроме того, парусный мастер, как правило, считался почему-то среди матросов существом двуличным. На самом же деле в большинстве своем он относился к самым тихим и одухотворенным натурам на корабле. Работа парусных мастеров ценилась столь высоко, что их, как и плотников, освобождали от несения вахты. Честь этих людей, характеризуемых в большинстве книг о моряках весьма односторонне, спас Г. Фок в своем «Хайне Годенвинде». Моряк был обязан парусному мастеру не только «последней рубашкой», но и своей повседневной рабочей одеждой, которая шилась тем же мастером из остатков парусины. Но еще больше были обязаны этим людям «невесты ветра» – парусные суда, которым они ладили новые белые полотняные крылья взамен старых, лохмотьями свисающих с рей после штормовых деньков. Парусному мастеру надлежало быть докой по своей части и не спутать ненароком в работе шкотовый угол с нок-бензельным[13] или верхнюю шкаторину[14] с нижней.

А самыми бесполезными существами из всех, кто ступал когда-либо на палубу парусника, были брадобреи. Ведь бритье испокон века считалось на парусниках занятием предосудительным. Окладистая борода была такой же непременной принадлежностью морских волков, как слово «аминь» в молитве. Стрижкой волос занимались только на «ура-посудинах» военного флота, где всех матросов равняли под одну гребенку. Злые языки ехидничали, что дисциплина немедленно расползется по всем швам, стоит лишь разрешить команде стричь волосы и бороды по индивидуальному фасону.

Брадобреев вписывали в судовую роль[15] матросами первой или второй статьи, и они должны были в качестве таковых нести вахту и принимать участие в боевых учениях. Однако орудовали они в основном бритвами и ножницами. На больших судах им никак было не угнаться за темпами роста волос у матросов. Подобно тому как овечьи пастухи считались одновременно и лекарями, репутация доброго цирюльника способствовала в дальнейшем его выдвижению на пост судового хирурга. Впрочем, нимб этой второй профессии сиял над ними лишь до тех пор, пока на корабли не пришли дипломированные «косторезы». Врачи всегда были важными персонами офицерского ранга. Однако, кроме как на постоянно ввязывающихся в перестрелку линейных кораблях, искусство свое им применять доводилось довольно редко. Из всех судовых врачей добросовестно отрабатывали свой хлеб одни толькоо корсарские доктора. У этих-то работы всегда хватало. Процент заболеваемости и смертности на парусных судах был весьма высок. Однако еще в XVIII и XIX веках судовые врачи отличались своей особой профессиональной хваткой. После их шарлатанского врачевания больной либо поправлялся, подтверждая тем самым могущество врачебного искусства, либо умирал, не выдержав ветеринарных методов лечения, и тогда это свидетельствовало о неизлечимости его болезни.

Прозвище «косторез» врачи парусных судов заслужили своим пристрастием к ампутациям. Пациента привязывали перед операцией к широкой толстой доске и допьяна накачивали ромом, чтобы не столь остро ощущалась боль во время операции. Американские морские врачи использовали ром как наркоз еще несколько десятков лет после того, как на суше стал известен и нашел широкое применение хлороформ. Весьма сомнительной была лечебная практика и во многих других случаях. Поэтому утверждать, будто судовые врачи времен парусников вписали в историю медицины некие славные страницы, было бы довольно некорректно. Высокая смертность на парусных судах никоим образом не могла аттестовать морских медиков с положительной стороны. Соответственно этому их и ценили. Еще в рекламном объявлении, выпущенном в прошлом столетии одной голландской торговой компанией, говорится: «Судно „Вотерспрайт“ отплывает 18 марта в Коломбо. Скорость, безопасность, полный комфорт. На борту имеются дойная корова и врач». Врач идет после коровы!

Создается впечатление, что из тени, брошенной на судовых врачей в те отдаленные времена, они не могут выкарабкаться до сих пор. Тем более что от перегруженности работой они явно не страдают и сами зачастую терзаются этим. В этом смысле положение их весьма сходно с участью репортеров криминальной хроники, которые с нетерпением ожидают какого-нибудь преступления, чтобы получить материал для очередного репортажа.

Трансокеанское мореплавание было начато такими истовыми католическими странами, как Испания и Португалия, поэтому нет ничего удивительного, что священник издавна занимал на судах прочное, законное место. Во время плаваний первооткрывателей, связанных с большим риском и всяческими соблазнами, он произносил слова утешения больным и слабым духом. Не раз близкие к отчаянию иберийские мореплаватели предпочитали в подобных ситуациях получить заряд бодрости и успокоения от капеллана, а не от капитана, хотя обычно эти неотесанные парни дьявола поминали куда чаще, чем господа. Ведь нельзя же игнорировать тот факт, что успех первого вторжения в просторы Атлантики и других морей обеспечивался прежде всего душевной стойкостью участников экспедиций.

И тем более неожиданно, что вскоре после этого моряки стали вдруг самыми непримиримыми антиклерикалами. Священников они именовали «небесными лоцманами» и были убеждены, что те, как и женщины, приносят несчастье. При этом не делалось никакого различия между священником, входящим в состав экипажа или путешествующим в качестве пассажира.

В конце концов священники сохранились лишь на военных кораблях, где они регулярно служили воскресные мессы. Правда, загнать «парней с бака» на такие мероприятия без помощи боцмана порой было невозможно.

В торговом флоте священника заменила судовая Библия. Однако доставали ее только в случае смерти какого-либо бедняги. Странным образом не обходилось без «книги книг» и на пиратских судах. Каждый флибустьер должен был поклясться, положив руку на Библию, что собирается отныне добывать себе хлеб насущный при помощи пистолета и абордажного топора и признавать пиратские законы. Возможно, именно поэтому долгое время, когда говорили о мореплавании европейских народов, прибавляли эпитет «христианское».

Во времена, когда специальные отряды прочесывали портовые закоулки в поисках кадров для морской службы, на суда попадали иной раз личности, абсолютно к ней не приспособленные. Неделями и месяцами капитаны бились над ними, действуя то крестом, то пестом, пытаясь сделать из них моряков, пока не убеждались в бессмысленности этой затеи. Понятно, что просто взять и уволить их, как это сделали бы на берегу, было невозможно. Поэтому волей-неволей какое-то место в судовом коллективе следовало все-таки подыскать и для них. Но поскольку сами они от исполнения каких бы то ни было обязанностей отказывались, то опускались постепенно до положения «прислуги за все». Называли таких «шкертами»[16] или еще более неучтиво – «придурками». Их гоняли то туда, то сюда, и все это с руганью, тумаками и битьем линьками.

Не очень жаловали и матросов, которые не задерживались подолгу на одном судне и в ближайшем же порту старались самовольно «списаться» – дезертировать. Для таких были названия: «бичкомеры» – прочесыватели пляжей (или, короче, «бичи»), «летучие рыбки» и «скакуны». Формировались они из представителей всех наций. Отвращение к любой работе, охота к перемене мест, любовь к приключениям или стремление познакомиться поближе с миром во время плаваний – вот движущие силы их кочевой жизни. Многие из них, уйдя из дома судовыми юнгами, возвращались на родину уже старыми морскими волками, не подав о себе за все годы отсутствия ни единой весточки. С ними происходило то же, что с Одиссеем, которого не сразу узнала даже собственная жена.

Полной противоположностью бичкомерам были так называемые «маяки» или «морские псы», которые никогда не расставались с судном, на которое однажды нанялись. Постепенно они становились доверенными лицами капитанов, что остальной командой воспринималось, мягко говоря, довольно прохладно. Недолюбливали также и «мыс-горновцев», тех, кому неоднократно уже случалось побывать в самых страшных штормовых уголках Мирового океана: уж очень надменно они держались.

К наиболее тяжелым, требующим участия всей команды работам относились в прежние времена приемка и выгрузка балласта, а также погрузка и разгрузка сыпучих грузов. Сотню-другую лет назад докеров еще не существовало, а если они и были, то далеко не в каждом порту.

Выпадали, однако, иной раз и на судах блаженные часочки, когда настоящего дела у «смоляных курток» почти не было. Когда «невесту ветра» нес на полных парусах пассат или она застревала, застигнутая штилем в недоброй славы «конских широтах», матросы могли наконец всласть отоспаться. На южных маршрутах в помещениях для команды было чрезвычайно жарко, поэтому любители «покемарить» устраивались чаще всего на свежем воздухе на теневой стороне палубы или укрывались от солнышка тентом из запасных парусов. Но моряки не привыкли к длительному безделью, и уже через несколько дней жажда деятельности вновь обуревала их. Сперва снова, в который раз, перечитывали письма из дома. Потом устраивали массовые игры, такие, как «жучок», бег в мешке или перетягивание каната. Когда настроение поднималось, в дело шли губная гармошка и бубен. Вполне возможно, что матросский танец – крестный отец наших современных танцев типа твиста и ему подобных.

Игра же в карты на многих парусниках была строжайше запрещена, ибо случалось, что кое-кто просаживал в азарте весь свой заработок. Многие капитаны, застигнув матросов на месте преступления, выбрасывали «чертов песенник» (как именовали карты) за борт.

Пресытившись играми, принимались за приведение в порядок одежды или за всевозможные любительские поделки. Матросская сноровка, приобретенная в повседневном обращении с тросами и талями (матрос должен был знать десятки сложных морских узлов и уметь вязать их чуть ли не во сне), способствовала развитию навыков к разного рода ручной работе. Именно так были созданы те мудренейшие кораблики в бутылках, глядя на которые «береговые крысы» теряются в догадках, как они пролезли через горлышко.

Обрывки тросов превращались в искусных руках янмаатов в прикроватные коврики и маты. Удивительного мастерства достигали многие матросы и в резьбе по дереву. Но особую, почти детскую слабость испытывали «парни с бака» к живописи. Ни один морской сундучок не обходился без нее. Излюбленными сюжетами были флаги, якоря или сердца. А если шкипер давал разрешение на роспись самого судна, ликованию матросов не было предела.

Но со всеми этими занятиями и работой для души приходилось немедленно кончать, стоило судну покинуть зону штилей или пассатов и попасть в мертвую зыбь или вступить в сражение с непогодой. Однако любой капитан считал, что в дальних рейсах лучше уж мириться с вынужденным бездельем команды, чем идти в лавировку: ведь только в зоне постоянных ровных ветров судно могло неделями идти заданным курсом, развивая высокую среднюю скорость. Плавание же лавировкой было значительно медленнее. При таком плавании капитан подтрунивал над командой, запуская такие примерно шуточки: «Не иначе как в последний раз на берегу вы позабыли расплатиться с девочками!»

А экипажу медленное плавание нравилось больше, чем быстрое: «Больше суток – больше денег!» На всё были на судне свои поговорки. Если по дороге к дому ветер благоприятствовал и судно неслось полным ходом, на немецких парусниках говорили: «Ну, гамбургские потаскухи уже выстраиваются в колонну!»

Прекрасны часы на судне в прохладные ночи в тропических водах. В такие ночи поют люди, усевшись на край грузового люка. Звучат шэнти, и поется в них о любви, о родине, об очаровании дальних берегов. Забывается на мгновение жестокая жизнь и тяжелая работа. А над певцами – величественная, чуть колышимая легким бризом снежная пирамида парусов да Южный Крест.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |