"Я дрался на Т-34" - читать интересную книгу автора (Драбкин Артем)

БРЮХОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

|

Я родился на Урале, в городе Оса Пермской области, в 1924 году. В 1941 году заканчивал десятилетку. Больше всего в школе я любил занятия по военной и физической подготовке. Хотя рост у меня в то время был всего сто шестьдесят два сантиметра при весе пятьдесят два килограмма, я считался отличным спортсменом: имел первый разряд по лыжам и всегда был правой рукой у преподавателей по этим дисциплинам. Я любил военное дело и хотел после окончания школы поступать в военно-морское училище. У них такая форма!

Ну, мы знали, что война будет. Где-то в феврале-марте, когда начался призыв запасников на доукомплектование частей, из нашей школы ушло много молодых преподавателей… А немецкий язык мы не изучали, дураки! Когда преподаватель начинал говорить, что вот, мол, война будет, вы схватитесь, мы бравировали: «Ничего, война будет, мы с немцами будем разговаривать на языке пушек и пулеметов. Другого разговора у нас с ними не будет». К концу войны, когда я уже командовал танковой ротой, а потом и батальоном, бывало, пленных берешь, а допросить не можешь, поскольку по-немецки только и можешь сказать «хенде-хох» и «вег». Тут-то хватились, конечно…

20 июня был выпускной вечер, а 21-го, вечером, мы собрались классом и поехали на пикник за город. Каждый взял у кого что было — картошку, колбасу, сало. Тогда водку не пили, девок не тискали, а только прижимались — ночью дотронешься, а у тебя по телу электрический заряд проходит.

В воскресенье к обеду, возвращаясь в город, услышали сильный плач. Думаем: «Кого бьют, что ли?» Навстречу нам бегут пацаны, вроде как на лошади скачут: одна палка между ног, вторая в руке, как всадники с саблей, и орут: «Война! Война!» А сами рубают противника. Мы бегом домой. И уже минут через сорок все мои одноклассники были в военкомате. Я так боялся, что не успею повоевать! Мы-то думали, что война будет месяц, два-три, не больше.

Военкомат был похож на муравейник. Беспрерывно отправлялись партии призывников, и уже к сентябрю город опустел. Все мужчины до сорока лет ушли. Остались женщины, старики и мы, молодежь до семнадцати лет, не подлежащая призыву. Надо сказать, что в глубинке особо не чувствовалось трагедии отступления сорок первого года. Все же мы были далеко от фронта. Не было ощущения приближения немцев, но, конечно, стали понимать, что враг силен, что война затягивается. Я все лето обивал пороги военкомата. И только 15 сентября меня, как чемпиона по лыжам района и области среди юношей, направили в формирующийся 1-й отдельный истребительный лыжный батальон.

Там нас месяц готовили. А что меня готовить? Я сам мог быть инструктором. Так что я больше помогал командирам, которые сами были не сильны в лыжах. В ноябре нас погрузили и направили под Калинин. Прямо на станции, где разгружался наш эшелон, мы попали под бомбежку, после которой я очутился в госпитале с ранением в плечо и контузией. Как я потом узнал, из трехсот шестидесяти шести человек списочного состава батальона в живых осталось чуть больше сорока…

После госпиталя меня послали в Пермь, в авиационно-техническое училище. Я на дыбы — не хочу быть техником, хочу быть командиром! Помучились, помучились со мной и летом 1942 года направили в Сталинградское танковое училище. Когда немцы подошли к городу, тех курсантов, кто поучился хотя бы три месяца, отправили на фронт, а нас, вновь прибывших, в эвакуацию в Курган. Наш эшелон уходил из Сталинграда последним в начале сентября под страшной бомбежкой.

В Кургане мы развернули училище, и началось собственно обучение. Изучали танки Т-37, Т-28, Т — 26, БТ-7, БТ — 5 и Т-34. Надо сказать, учебная база была очень слабой. Я после войны посмотрел немецкий учебный комплекс в Австрии. Конечно, он был намного лучше. Например, у нас мишени для стрельбы из орудий были неподвижные, мишени для стрельбы из пулеметов — появляющиеся. Что значит появляющиеся? В окоп, в котором сидит солдатик, проведен телефон, по которому ему командуют: «Показать! Опустить!» Положено, чтобы мишень появлялась на пять-шесть секунд, а один дольше продержит, другой — меньше. У немцев на полигоне была установлена система блоков, управляемая одним большим колесом, оперирующая и орудийными, и пулеметными мишенями. Колесо крутили руками, причем от скорости вращения этого колеса зависела продолжительность появления мишени. Немецкие танкисты были подготовлены лучше, и с ними в бою встречаться было очень опасно. Ведь я, закончив училище, выпустил три снаряда и пулеметный диск. Разве это подготовка? Учили нас немного вождению на БТ-5. Давали азы — с места трогаться, по прямой водить. Были занятия по тактике, но в основном «пешим по-танковому». И только под конец было показное занятие «танковый взвод в наступлении». Все! Подготовка у нас была очень слабая, хотя, конечно, материальную часть Т-34 мы знали неплохо.

В училище занятия шли по двенадцать часов, а кормили ужасно. Мы настолько ослабли, что, экономя силы, даже ходили ужинать по полроты. Полроты идет и приносит еду для другой половины. На ужин давали кусочек хлеба и баланду-болтушку. Заключенных, наверное, так не кормят. Миску нальют, пока курсант свою хлебает, в той, что он должен принести в роту, крупа или мука на дно осядет. Воду он сливает, а гущу переливает в эмалированную кружку. Сверху кладет кусочек хлеба и приносит. Вот ты это съешь. А на другой день ты идешь. Обмундирование было зимнее: шапки, шинели, ботинки с обмотками, но все б/у. И знаешь, несмотря на полуголодное существование, тяжелые сводки с фронта, у меня и моих товарищей не было уныния или каких-либо еще проявлений падения морали. Мы рвались на фронт! Мы знали, что там и питание, и одежда лучше. Мы были романтиками — нам хотелось воевать. Я когда на фронт попал, поначалу все играл в войну, ну а как в разведку боем сходил, только тогда перестал. Я еще об этом расскажу.

В училище я проучился четыре месяца. Программа была рассчитана на полугодичное обучение, но нас, двадцать восемь лучших курсантов, выпустили досрочно. Хотя вот вам пример того, как некоторые «рвались на фронт». Нас отобрали двадцать восемь человек, а выпустили только двадцать семь. Один не сдал выпускные экзамены. И кто, ты думаешь?! Инженер по образованию! Тогда мы подумали — не повезло человеку! Наивные! Ему было тридцать три или тридцать четыре года, семья, двое детей, и на фронт ему совершенно не хотелось.

По окончании училища, в апреле сорок третьего, мне было присвоено звание лейтенанта, и я сразу был аттестован на должность командира взвода. Нас погрузили в эшелон и отправили в Челябинск, в 6-й запасной танковый полк для получения танков. Наши танки еще не были готовы, а поскольку рабочих не хватало, то я со своим приятелем пошел работать на завод. Там, быстро освоив полуавтоматический токарный станок, я еще две недели работал на расточке блоков цилиндров. Работали бесплатно, фактически за талон на обед. Когда завод выпустил двадцать-тридцать танков, появилась возможность сформировать эшелон. К этому времени экипажи уже были собраны. Мы получили танк, совершили пятидесятикилометровый марш на полигон, отстреляли по три снаряда и пулеметный диск, после чего считалось, что танк готов к отправке на фронт. Вернулись на завод, помыли танки и там же на заводе под звуки заводского оркестра погрузились в эшелон.

В июне 1943 года мы прибыли под Курск и влились в состав 2-го танкового корпуса, который в то время стоял во втором эшелоне обороны. Буквально через несколько дней после нашего прибытия в часть началась Курская битва. Здесь я принял первый бой, но, поскольку он был не наступательный, а оборонительный, он мне не запомнился, слившись воедино с последовавшими за ним шестидневными оборонительными боями. Где-то мы отбивались, отходили, потом вместе с пехотой контратаковали. Сейчас некоторые так здорово рассказывают и вспоминают названия населенных пунктов, где они воевали, что диву даешься. Откуда я помню эти населенные пункты?! Сейчас, когда уже несколько раз рассказывал об этих боях, побывал там, только тогда вспомнил: Маячки, совхоз Ворошилова. А в войну как я мог их запомнить? Куда-то движешься, стреляешь, крутишься. Если ты командир танка Т-34-76, ты сам стреляешь, сам по радио командуешь, все делаешь сам. И когда ударит болванка, только тогда понимаешь, что в тебя попали.

Было ли страшно? В танке мне было не страшно. Конечно, когда получаешь задачу, есть внутреннее напряжение. Знаешь, что пойдешь в атаку и можешь погибнуть. Эта мысль свербит в голове, от нее никуда не уйдешь. В танк заскочишь, боевое место займешь, тут еще волнение есть, а когда пошел в бой, начинаешь забывать. Увлекаешься боем — пошел, стрельба идет. Когда экипаж натренирован, стрельба быстро идет. Поймал цель — «короткая», один выстрел, второй, пушку бросаешь справа налево, крутишься, кричишь: «Бронебойным! Осколочным!» Мотор ревет — разрывов снарядов практически не слышно, а когда начинаешь вести стрельбу, то вообще перестаешь слышать, что снаружи творится. Только когда болванка попадет или осколочный снаряд на броню шлепнется, тогда вспоминаешь, что по тебе тоже стреляют. Кроме того, при стрельбе в башне скапливаются пороховые газы. Зимой вентиляторы успевают их выбросить, а летом, в жаркую погоду — нет. Бывало, заряжающему кричишь: «Осколочным заряжай!» Он должен крикнуть в ответ: «Есть осколочным!» Толкнул его: «Осколочным готово!» А тут не отвечает. Смотришь, а он лежит на боеукладке — угорел, наглотавшись этих газов, и потерял сознание. Когда тяжелый бой, редкий заряжающий выдерживал до его конца. Он же больше движется, да и 85-мм снаряд два пуда весит, так что нагрузка очень большая. Радист-пулеметчик, командир, механик — они никогда не теряли сознание. Так что в танке у меня страха вообще не было. Когда подобьют, выскочишь из горящего танка, тут немножко страшно. А в танке некогда бояться — ты занят делом.

В Прохоровском сражении наш корпус сначала был во втором эшелоне, обеспечивая ввод других корпусов, а потом пошел вперед. Там между танками не больше ста метров было — только ерзать можно было, никакого маневра. Это была не война — избиение танков. Ползли, стреляли. Все горело. Над полем боя стоял непередаваемый смрад. Все было закрыто дымом, пылью, огнем так, что, казалось, наступили сумерки. Авиация всех бомбила. Танки горели, машины горели, связь не работала. Вся проводка намоталась на гусеницы. Радийная связь заблокирована. Что такое связь? Я работаю на передачу, вдруг меня убивают — волна забита. Надо переходить на запасную волну, а когда кто догадается? В восемь утра мы пошли в атаку и тут же схлестнулись с немцами. Примерно через час мой танк подбили. Откуда-то прилетел снаряд и попал в борт, отбил ленивец и первый каток. Танк остановился, слега развернувшись. Мы сразу выскочили и давай в воронку отползать Тут уж не до ремонта. Это Прохоровка! Там если танк остановился — выскакивай. Если тебя сейчас не убили, то следующий танк подойдет и добьет. В упор расстреливали. Я пересел на другой танк. Его тоже вскоре сожгли. Снаряд попал в моторное отделение. Танк загорелся, и мы все выскочили. В воронку залезли и сидели, отстреливались. Ну, пока в танке воевал, я тоже дурака не валял — первым снарядом накрыл 75-мм пушку, которую расчет выкатывал на огневую, и сжег танк Т — III. Бой продолжался где-то до семи часов вечера, у нас были большие потери. В бригаде из шестидесяти пяти танков осталось около двадцати пяти, но по первому дню у меня создалось впечатление, что потери с обеих сторон были одинаковые. Самое главное, что у них остались еще резервы, а у нас их не было. Вечером 12-го поступил приказ перейти к обороне, и еще три дня мы отбивали контратаки. Сначала у меня танка не было. Я находился в офицерском резерве бригады. А потом опять дали. Безлошадные командиры взводов, командиры танков в резерве сидят. Потребовался командир — идешь принимать танк. А командир роты или батальона воюет до последнего танка своего соединения.

Вот ты спрашиваешь, было ли страшно садиться в следующий танк, после того как подбили. Мол, сбитые летчики, бывало, начинали трусить и старались не попасть на фронт. Пусть авиаторы не трещат. Они были в привилегированном положении — это не мы, танкисты, и не пехота. Там ты отлетал — тебе в столовой официантка обед подаст, в доме постель с простынями постелена, техник подготовит самолет к следующему вылету. А мы простыни в глаза не видели, все время в землянке или просто под танком, на холоде. И танк мы сами обслуживали — заправляли, боеприпасы загружали, ремонтировали. Я, когда командиром батальона стал, все равно работал вместе с членами своего экипажа. А что такое заправить танк? Заправщиков-то у нас до конца войны не было! Бочки с горючим на машине привезут, скатят поближе к танку, и весь экипаж в два ведра начинает его заливать в баки. Двое наливают, третий на крыло подает, четвертый заливает. Все участвуют. Ну, когда я ротным был, считал зазорным подавать ведра, так что я их заливал. Вот так пятьдесят ведер по десять литров! Еще надо масла залить ведро, а то и два. Или боеприпасы загрузить. Ящики сгрузили. Сначала снаряды надо от смазки отмыть. Ну, это обычно стрелок-радист делал. Отмыли. Поднимаешь снаряд, другой на крыле берет, в башню третий, а четвертый, заряжающий, тот уже сам укладывает. Зимой ты в грязи, замасленный, все тело в фурункулах — простываешь же. Окоп выкопал, танком наехал, брезентом застелил и печурку к днищу подвесил, выведя трубу наружу, — вот и весь ночлег. Пока натопишь — жаришься, поскольку ты в полушубке, в телогрейке, в ватных брюках. Ложишься спать, оставляя одного дежурить у печки. Все засыпают, и он засыпает, тепло из-под брезента выдует, и медленно все начинают замерзать, первый, кто просыпается, начинает орать на того, кто дежурит. Потом опять натопили, опять тепло. Когда дежурный не засыпал, подтапливал, то ничего, спать можно.

|

Кормили раз в день — вечером привезут и завтрак, и обед, и ужин. Сало всегда было — шпик давали американский. Осенью картошку нароешь, на сале пожаришь — вкуснотища. Я и сейчас с удовольствием ем это мое любимое фронтовое блюдо.

Водка всегда была. Пока ее привезут, половины личного состава уже нет. Правда, я, когда на фронт попал, не пил совсем. Принесут две пол-литры на четверых, я свою порцию экипажу отдавал. Водку стал пить только под конец войны, когда стал командиром батальона.

Когда шли по чужой территории, трофеев было очень много. В основном брали компот и вино.

Вшей — море. Зимой танк превращается в настоящий морозильник, поэтому одежды на нас было очень много. Ее снимешь, потрясешь над костром — только треск стоит. А как только передышка, сразу все белье на прожарку. Прожарки устраивали следующим образом: выбивали дно из бочки, вставляли металлическую крестовину, на которую развешивали белье. Бочку переворачивали, на дно плескали немного воды, выбитую крышку возвращали на место и всю конструкцию ставили на костер. Главное — следить, чтобы одежда краев бочки не касалась, а то сгорит… Это только молодые могли выдержать. Я говорю, войну выиграла молодежь.

После Прохоровки нас передали в 1-й танковый корпус под командованием генерала Будкова и перебросили на Центральный фронт, где мы должны были наступать на Орел. Там я сходил в разведку боем, после которой, собственно, и перестал играть в войну. Дело было так. Приехал командир бригады. Построили нас. Он вышел и говорит: «Желающие пойти в разведку боем, шаг вперед». Я, не задумываясь, шагнул. И тут в первый и последний раз в жизни я каким-то шестым чувством, спиной ощутил полный ненависти взгляд экипажа. Внутри все сжалось, но обратного пути уже не было.

По лесу проехали до рощи, что была на высотке, к КНП командира стрелкового полка, безуспешно атаковавшего немецкую оборону. Чуть ниже расположилась наша пехота, а в километре от нее оборона противника на окраине какого-то населенного пункта. Наша 159-я танковая бригада 1 — го танкового корпуса должна была прорывать эту оборону, но сперва надо было выявить немецкие огневые точки.

Вывели три моих танка, дали в сопровождение роту пехоты, которая окопалась чуть-чуть впереди, развернувшись в линию повзводно. Указали направление движения и поставили задачу — на максимальной скорости врезаться в оборону противника и вскрыть его систему огня. Снаряды не жалеть.

Мы рванули. Пехота сначала ходко шла, а потом залегла под огнем. Я лечу. Смотрю, мои танки слева и справа начали отставать, танк справа загорелся. Я вырвался вперед. Огонь весь сосредоточен по мне. Вдруг удар — искры, пламя и светло стало. Я подумал, что это люк заряжающего открылся. Кричу: «Акульшин, закрой люк». — «Нет люка, сорвало». Надо же было болванке попасть в проушину и сорвать люк. До противника оставалось метров двести, когда немцы засадили болванку прямо в лоб танка. Танк остановился, но не загорелся. После боя я увидел, что болванка пробила броню возле стрелка-радиста, убив его осколками, ушла под люк механика, вырвав его. Меня оглушило, и я упал на боеукладку. В это время второй снаряд пробивает башню и убивает заряжающего. Счастье, что я упал контуженый, а то и меня бы. Мы вместе погибли бы. Очнувшись, я увидел механика, лежащего перед танком с разбитой головой. Я так и не знаю, то ли он пытался выбраться и был убит миной, то ли был смертельно ранен в танке и как-то сумел выбраться. В кресле сидит убитый стрелок-радист, на боеукладке лежит заряжающий. Осмотрелся — кулиса сорвана и завалена осколками. Немцы уже не стреляют, видимо, решив, что танк уничтожен. Посмотрел вокруг — оба моих танка горят неподалеку. Я завел танк, забил заднюю передачу и начал двигаться — опять по мне стали стрелять, и я прекратил движение. Вскоре наша артиллерия открыла огонь, а затем в атаку пошли танки и пехота, которые выбили противника. Когда вокруг стало тихо и я вылез из танка, ко мне подошел заряжающий Леоненко с танка моего взвода — нас из взвода двое живых осталось. Он матом на меня: «Вот что, лейтенант, больше я с тобой воевать не буду! Пошел ты с твоими танками! Я тебя об одном прошу, скажи, что я пропал без вести. У меня есть водительские права. Я сейчас уйду в другую часть шофером». — «Хорошо». Когда пришли и начали искать, я так и сказал: «Танк сгорел. Жив он или мертв, я не знаю». Вот после этого боя я по-настоящему стал воевать.

Правда, перед тем я где-то дней двенадцать побыл в медсанвзводе, поскольку меня контузило, шла носом кровь. А дальше опять бои… Ну, чего рассказывать-то?! Бои как бои. Сегодня удачный, завтра нет. Отошли, остановились, окопались. Командир бригады крутится, вертится, подгоняет новые танки, с одного направления на другое перебрасывает. Опять пошли. Опять тебя подбили. Опять в резерв пошел. Потом опять садишься на танк. И вот так по кругу, пока в медсанбат не попадешь или не сгоришь.

Кстати, один раз я действительно чуть не сгорел. Танк загорается когда? Когда снаряд попадает в бак с горючим. И горит он тогда, когда горючего много. А уже под конец боев, когда в баках горючего нет, танк почти не горит. Так вот, когда загорелся танк и его охватило пламя, тут не потерять самообладания — это, брат, нужно иметь большое мужество. Температура сразу дикая, солярка горит, а если огонь тебя лизнул, ты уже полностью теряешь контроль над собой. Механику почему тяжело выскочить? Ему надо крюки снимать, откручивать, открывать люк, а если он запаниковал или его огонь схватил, то уже все — никогда он не выскочит. Больше всего, конечно, гибли радисты. Они в самом невыгодном положении — слева механик, сзади заряжающий. Пока один из них дорогу не освободит, он вылезти не может, но счет-то на секунды идет. Так что выскакивает командир, выскакивает заряжающий, а остальным — как повезет.

Выскочил — и кубарем катишься с танка. Я сейчас задумываюсь: «А как же так получается, что, когда ты выскакиваешь, ничего не соображаешь, вываливаешься из башни на крыло, с крыла на землю (а это все-таки полтора метра), никогда я не видел, чтобы кто-то руку или ногу сломал, чтобы ссадинки были?!»

Так вот где-то между Орлом и Брянском мой танк подбили, и он вспыхнул. Я крикнул: «Выпрыгиваем!» и с первым же огнем начал выскакивать. Однако фишка ТПУ была плотно вставлена в колодку, и, когда я оттолкнулся и полетел вверх, штекер не открылся, и меня рвануло вниз, на сиденье. Заряжающий выскочил через мой люк, а я уже за ним. Спас танкошлем — он плохо горит, поэтому обгорели только лицо и руки, но так, что все волдырями покрылось. Отправили меня в медсанбат, ожоги смазали мазью, а на руки надели проволочные каркасы, чтобы кожу не царапать. В дальнейшем, когда прибывали новые экипажи, я заставлял всех разъемную колодку подчищать, чтобы она свободно отключалась.

Тяжелый бой был за станцию Брянск — товарная. Лил дождь. Мы форсировали какую-то речушку и ворвались на станцию, на которой стояли эшелоны. Шел кромешный ночной бой. Правда, немцы разбежались, но тут мы их здорово покромсали. Захватили эту станцию, расстреляли эшелоны и стали двигаться по улицам, добивая отступающего противникам. А после Брянска боев почти не было — мы вошли в преследование. Немцы, уходя, сгоняли все молодое население и гнали толпой. Когда мы их догоняли, охрана, видя танки, разбегалась в разные стороны, мы, кого успевали, из пулеметов расстреливали и освобождали наших людей. Каждый раз мы останавливались — жалко их было. Они бросались на нас со слезами, плачем, радостью. В Новозыбково, освободив одну такую группу людей, мы ночь простояли лагерем, приводя технику в порядок. Жгли костры, варили поспевшую к тому времени картошку. Угощали они нас откуда-то добытым самогоном. Познакомился я с одной молодухой, которой было года тридцать два, с двумя детьми. До сего времени помню имя и фамилию — Мария Баринова. А вот где эта деревня, забыл. Все мне адрес оставляла: «У меня муж погиб. Приезжай после войны, поженимся». А мне тогда было девятнадцать. Я в танкошлеме, в комбинезоне, весь чумазый, тоже выглядел, наверное, лет на тридцать.

Часто ли мы вели ночные бои? Да, часто. Мы на время суток не смотрели. У нас приказ — не прекращать наступление. Немцы не любили ночные бои, они их вели реже, но тоже, случалось, атаковали нас. Ночью воевать тяжело. Такое впечатление, что все пули и снаряды предназначены тебе. Ты видишь, трассер летит в стороне, метров за двадцать-тридцать, а все кажется, в тебя.

И ориентироваться тяжело — часто блудили. Некоторые, пользуясь темнотой, маневрировали, прижимались, вперед не шли. А потом поди докажи?! Вот под городом Тэта, в Венгрии, был такой случай. Это было вечером, 29 декабря 1944 года, уже смеркалось. Бригада, в которой оставалось не больше сорока танков, развернулась, чтобы атаковать город. По открытому месту надо было пройти метров восемьсот, тысячу максимум. Но, как только немцы открыли огонь, все батальоны поотставали. Моя-то рота вперед ушла. После боя стали разбираться, так у всех нашлась причина. У одного радиостанция не работает — предохранитель перегорел. У другого — волна сбилась, не слышит. У третьего — кулиса заела, механик не мог переключить. Ну, а мы, когда вперед вырвались — весь огонь сосредоточился на нас. Маневрировали, ускользали от попаданий. Тут от механика очень много зависит. Если механик опытный — это спасение для экипажа. Он сам тебе условия создаст для выстрела, выберет площадку, спрячется за укрытие. Некоторые механики даже так говорили: «Я никогда не погибну. Потому что я поставлю танк так, чтобы снаряд ударил не там, где я сижу». Я им верю.

|

Были ли случаи трусости? Конечно, бывали. Такого, чтобы танк идет в атаку, а экипаж выпрыгивает, не было, но бывало, что мина или осколочно-фугасный снаряд попадает в танк, разворотит что-то, и экипаж выскакивает. У нас был такой случай. Мина ударила в лоб, экипаж выскочил и бежать. А немцы перешли в контратаку, танк остался на нейтральной полосе. Командир батальона, Мухин, взял с собой механика-водителя, тихонько ночью туда пробрались, завели и вывели танк. Командир бригады, надо отдать ему должное, молодец, экипаж суду не придал, только пригрозил, чтобы такого больше не было. Они опять сели в танк.

Был еще такой случай. Выдвигались мы ночью на исходные позиции, чтобы с рассветом наступать. Один командир останавливает машину в стороне, якобы ему не понравилось, как двигатель работает, и приказывает ждать зампотеха. Идет танк, он его останавливает: «Зампотеха нет?» — «Нет. » — «А чего стоишь?» — «Да что-то двигатель плохо работает». — «Да? У тебя стартер работает?» — «Работает». — «Дай мне его». — «Бери». Снимают исправный стартер, а себе ставят неработающий. Едет следующий танк: «Что у тебя?» — «Стартер не работает». — «А аккумуляторы хорошие?» Вот так он за ночь свой танк на запчасти и раздал, а когда зампотех приехал, то, конечно, танк был неисправен, и его пришлось ремонтировать. Экипаж промолчал, но кто-то доложил в особый отдел. Хотели его судить, но после утреннего боя танков погорело много, и остатки батальона передали в другую часть. Так его в другой танк пересадили и отправили, судить не стали — пожалели.

В конце 1943 года наш корпус перебросили на 2-й Прибалтийский фронт. Там провоевали ноябрь и декабрь. Было очень тяжко. Почему? Болота. Чуть в сторону свернул — застрял, да так, что вытащить невозможно. Действовали только вдоль дорог, а на них немцы устраивали засады. В атаку шли на узком участке фронта, действуя поротно и повзводно. За два месяца боев ни разу я не видел, чтобы даже батальон развернулся для атаки, не говоря уже о бригаде.

В боях с этими засадами очень много людей погибло. Ведь как получается: один танк на дороге подбили. Его обошли — второй подбили. И так пока твоя очередь не наступит. Кто посчастливее, половчее, поразумнее — те проскочат.

В районе Невеля нас загнали в болото, или мы сами попали, я потом так и не понял. Оставалось в батальоне семь танков. Мы по дорожке прошли и вышли на поляну, а дальше, куда ни сунемся — везде топь. А дорожку, по которой мы проскочили, немцы перекрыли. Мы заняли оборону в центре поляны и ночь отстреливались от немцев. Я тогда уже ротой командовал.

|

В этом бою погибли командир взвода, командир роты, а командир батальона капитан Кожанов и еще один командир роты сбежали. Правда, к утру, видимо, очухались и оба, втихаря, вернулись. А я уже принял командование остатками батальона, решил организовать прорыв из этой ловушки назад, выйти тем же путем, что и пришли. Тут появляется наш комбат, весь мокрый и орет: «Вперед! Братья кровь проливают, а вы тут сидите!» Оттуда вырвалось только четыре танка. И надо же так получиться, что мы наскочили на командный пункт командира стрелковой дивизии; с которой взаимодействовала наша бригада. Полки дивизии правее этой «ловушки» безуспешно штурмовали населенный пункт Васильки в Новгородской области, западнее станции Пустошко, располагавшийся на высотках. Там немцы хорошо укрепились: противотанковая артиллерия, танки. Я думаю, что мы пытались эти Васильки обойти, ну и залезли в болото.

Командир дивизии нас задержал и приказал поддержать его пехоту. Я говорю: «Товарищ полковник, горючего и снарядов нет, мы сутки не ели». — «Сейчас все будет». Накормили. Боеприпасы и горючее подвезли. Комбат сказал: «У меня танк неисправный. Ты, командир роты, бери три танка и вперед». Экипажи на танки набрали — много было раненых. Вышли вперед на рекогносцировку. Я сразу сказал: «Товарищ полковник, у вас танки горят». Видно было на снегу перед деревней чадящие черным дымом костры. «У вас танки горят. Что мы сделаем тремя танками? Ведь погибнем ни за что!» — «Молчать, расстреляю! Выполнять приказ!» Повел я взвод в атаку. Пехоту, лежавшую внизу, в лощине перед деревней, под шквальным огнем, мы прошли, ворвались на окраину деревни, и здесь нас один за другим сожгли. Мне сперва в борт засадили, потом в ходовую часть. Танк загорелся, я выскочил, видимо, остальные не успели. Вот и все. Весь экипаж погиб. Меня пехота огнем прикрыла, и я отполз к своим. В живых остался я и механик-водитель с другой машины.

Вернулись на исходные, а тут еще танки подошли, и я вызвался их повести десантом на танке. Это был первый и последний раз, когда я воевал как десантник. После этого боя я зарекся. Когда вырвались на передний край, всех, кто был на танке, как ветром сдуло, я один как уж вертелся за башней. Мне казалось, что все пули летят в меня — свист, скрежет рикошетирующих о броню пуль и осколков. Это ужас! Как я уцелел — не знаю… Деревню мы взяли, пошли, трофеев набрали. Вышли из боя, тут уже за нами из бригады машину прислали.

Потом нас перебросили обратно на Украину, в 170-ю бригаду. В ней я воевал до конца войны. Когда мы прибыли, Корсунь-Шевченковская операция уже завершилась, но продолжались бои с Кировоградской группировкой немцев. Там, возле населенного пункта Плавни, соседний батальон капитана Родина за один день потерял почти все танки: первая рота подорвалась на минных полях и застряла в речушке, а вторая рота начала ее обходить, ввязалась в бой и тоже все танки потеряла: из двадцати одного танка осталось пять. А 8 января 1944 года он и сам погиб. К этому времени в его батальоне осталось четыре танка, и этими силами они штурмовали населенный пункт (не помню его названия), который находился километрах в десяти северо-восточнее Кировограда. Взять они его не сумели. Подъехали командир и начальник политотдела бригады подполковник Негруль Георгий Иванович. Командир бригады, подполковник Чунихин Николай Петрович, спокойно сказал, что надо взять эту деревню и замкнуть кольцо окружения, а Георгий Иванович набросился: «Ты такой-сякой! Какой-то зачуханный населенный пункт взять не можешь! Трус!» Родин был волевой, талантливый командир, всегда спокойный, тут взорвался: «Я трус?! Возьму!» Командир бригады его остановил: «Не надо горячиться. Ты осмотрись». Но тот уже закусил удила. Собрал оставшихся офицеров: «Перевозчиков справа, я в центре, Аракчеев слева. Или возьмем, или все умрем. Чащегоров (он мне этот эпизод рассказывал), езжай в штаб бригады, доложи, что взяли деревню. Если я погибну, то чтобы на моей могиле ни один политработник никаких речей не произносил». Все, кроме одного танка, погибли.

Летом 1944 года, перед Яссо-Кишиневской операцией, нас отвели на отдых и переформирование, а 20 августа началось наступление. Артиллерия так обработала первую полосу, что мы еле продвигались — все было изрыто воронками. Так что примерно пятнадцать километров первой полосы обороны сопротивления со стороны немцев вообще не было. Только подойдя ко второй полосе в районе реки Валуйслуй, мы встретили организованное сопротивление. Пехота и танки НПП нам обеспечили ввод, и мы в конце первого дня вошли в прорыв.

Сплошного фронта уже не было, только очаговое сопротивление.

Как вели бои? Подходим к селу, разведка докладывает, что в нем немцы, есть артиллерия и танки. Подтягиваем приданный бригаде артиллерийский полк. Бригада развертывается. В зависимости от задачи и рельефа местности развертывались в линию один или два батальона. Остальные — в резерве. Начинаем атаковать. В центре противник больше сопротивляется, мы охватываем его с флангов. По фронту остаются смежные роты первого и второго батальонов, которые огнем сковывают противника, а две роты обходят с флангов. Сбили противника и пошли дальше. Бой надо видеть, описать его очень сложно. Где командир находится? В бою все, до командира роты включительно, идут вместе с линейными танками. Командир батальона уже идет с резервом и рулит всем батальоном. Он видит, кто отстал, кто нет. Как только немцы начинают упорно сопротивляться, а еще и подожгут один-два танка, остальные начинают сбавлять скорость — жить всем хочется! Вот-вот остановятся… Тут же по рации командир батальона: «Брюхов, а ну-ка увеличить скорость!» Вроде в роту передал, а те все равно еле ползут. Приходится вырываться, вести за собой. Я как-то подсчитал, что у нас в батальоне за всю войну в одной и той же роте погибло восемнадцать ротных командиров. Я только убитых подсчитал, а не раненых. Примерно столько же командиров батальона. Потому что ротный командир воюет до последнего танка в роте, командир батальона — пока два-три танка не останется. Выскочил из одного, попадешь в другой. А там либо ранен, либо убит.

Конечно, опытные танкисты выживали дольше. Приведу тебе простой пример. Пришла на пополнение рота — десять танков. У нас в резерве батальона есть четыре командира танков, которые уже участвовали в боях. Из десяти прибывших с танками командиров четверых наиболее слабых снимаем и отправляем обратно на завод за танками или в резерв батальона.

|

Они не сопротивляются — особенно никто в бой не рвался. Вместо них сажаем командиров танков из резерва. Также и механиков-водителей и остальных членов экипажа можно заменить. Так вот, после недели или двух боев из шести молодых, дай бог, один-два в живых останутся, а из «старичков», может, один только погибнет. Опытные погибают на одну треть меньше, чем неопытные. Опыт — большое дело! Сходил в два-три боя — это ты уже училище закончил. Даже один бой научит больше, чем училище. Если ты выжил в бою, значит, смог сконцентрировать волю, знания, наблюдательность — все свои способности. Ну, а если ты способный, то и шансов выжить у тебя больше.

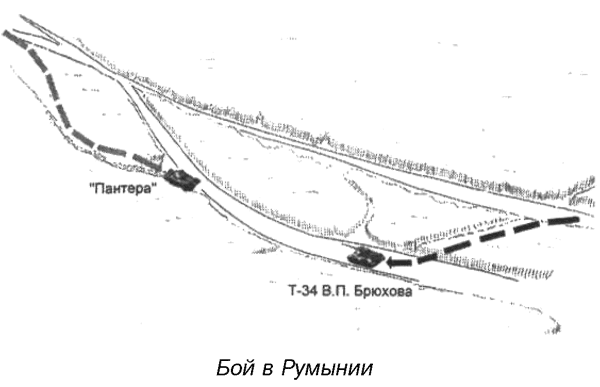

В Яссо-Кишиневской операции за пятнадцать дней на своем Т-34-85 я лично подбил девять танков. Один бой хорошо запомнился. Куши прошли и выходили на Леово, на соединение с 3-м Украинским фронтом. Мы шли по кукурузе высотой с танк — ничего не видно, но были в ней такие дороги или просеки, как в лесу. Я заметил, что в конце просеки навстречу нам проскочил немецкий танк, потом уже выяснилось, что это была «Пантера». Я командую: «Стоп. Прицел — вправо 30, танк 400». Судя по направлению его движения, встретиться мы должны были на следующей просеке. Наводчик пушку вправо перебросил, и мы продвинулись вперед на следующую просеку. А немец меня тоже засек и, видя направление движения танка, начал скрадывать меня по кукурузе. Я смотрю в панораму в то место, где он должен появиться. И точно — он появляется под ракурсом 3/4! В этот момент нужно сделать выстрел. Если дашь немцу выстрелить и он первым снарядом промахнется — выскакивай, второй гарантированно будет в тебе. Немцы — они такие. Я кричу наводчику: «Танк!», а он не видит. Я гляжу, он уже вылез наполовину. Ждать нельзя. Секунды идут. Тогда я наводчика схватил за шиворот — он же сидит передо мной — и скинул на боеукладку. Сам сел за прицел, подвел и вдарил ему в борт. Танк вспыхнул, из него никто не выпрыгнул. И, конечно, когда танк вспыхнул, в этот момент мой авторитет как командира поднялся на недосягаемую высоту, поскольку если бы не я, то этот танк врезал бы по нам, и весь экипаж погиб. Наводчик Николай Блинов себя чувствовал униженным, так стыдно ему было.

Я наколотил много танков в Румынии и Венгрии. Ночи короткие, нетемные. Мы подошли к каналу и стоим. По другой стороне канала проходила дорога, по которой отходила немецкая колонна. На фоне неба я разглядел силуэт и по нему ударил. Один загорелся. Следующий за ним танк наскочил на него и задергался — начал искать, как ему обойти подбитый танк, развернуться, но не успел — вторым снарядом я его уничтожил. Преследование — это легкие бои.

В октябре сорок четвертого во главе передового отряда я первым пересек границу Румынии и Венгрии в районе города Баттоня и, захватив переправу через реку Тиса, сутки удерживал ее до подхода основных сил. Бой был очень тяжелый, поскольку немцы старались всеми силами вырваться из мешка. За этот бой я был представлен к званию Героя Советского Союза, однако присвоили мне его только в 1995 году.

Я после этой операции первый раз получил деньги за подбитые танки. Поехали в город Тима-шара, три дня мы там гуляли с Колей Максимовым. Кубанки заказали, костюмы, сапоги хромовые с модными обрезанными голенищами. За сутки нам все сшили.

Но чтобы деньги получить, надо было доказать, что ты подбил, нужно, чтобы были очевидцы. Была специальная комиссия, которая, если не ленилась, ездила, проверяла. Например, самолет сбили, летчики себе припишут, зенитчики себе, пехота себе — все же стреляют. Как-то командир зенитной роты прибегает: «Василий Павлович, вы видели, что самолет сбили?!» — «Видел». — «Это мы сбили. Подпишите, что вы были очевидцем». В итоге выходило, что не один самолет сбили, а три-четыре. Когда закончилась война, у нас было приказано подвести итог боевых действий по всем операциям. Нарисовали карты, командир бригады провел совещание, в завершение которого выступил начальник штаба с докладом о потерях противника и своих. Считать наши потери было очень трудно. Сколько танков погибло, не всегда точно учитывали. А потери противника по нашим донесениям можно было посчитать спокойно. И вот тут начальник штаба говорит: «Если бы я брал все донесения командиров батальонов Брюхова, Саркесяна, Отрощенкова и Московченко, то войну бы мы закончили на полгода раньше, уничтожив всю немецкую армию. Поэтому я все их донесения делил пополам и отправлял в штаб корпуса». Думаю, что штаб корпуса все эти донесения делил пополам и отправлял в армию и так далее. Тогда, может быть, какая-то достоверность в них была. А как мы писали донесения за день: «Наступали там-то и там-то. Прошли столько-то километров, на таком-то фронте. Вышли на такой-то рубеж. Потери противника: столько-то танков (танки мы хорошо учитывали — за них деньги платят), минометы, орудия, личный состав — кто их считал? Никто. Ну, напишешь человек пятьдесят. А когда в обороне сидели. Стреляли и стреляли: „Ну, пиши два орудия и один миномет… “

Вообще с немцами тяжело воевать. У меня к ним не было ненависти, просто это был противник, которого надо уничтожать. С пленными я не воевал, не расстреливал, а собирал и отправлял в тыл. Вот, например, был такой случай в Венгрии, под Будапештом, числа 25 или 26 декабря 1944 года. Мой батальон (я с конца 1944 года уже командовал батальоном) оторвался от основных сил бригады километров на двадцать и вышел к Вертеш-Боглару, перерезав дорогу на Будапешт. Остановились в рощице на высотке, а под нами в лощинке примерно в километре небольшой населенный пункт и дорога, по которой шла колонна противника, а в ней я насчитал шестьдесят три танка. Ввязываться со своими пятнадцатью танками в бой было бессмысленно. Я доложил командиру бригады. Тот приказал остановиться и наблюдать, а сам вызвал на них авиацию, которая их раскромсала возле Бичке.

А мы остались в этой рощице. Пока стояли, на нас наскочили три немецких связиста, тянувшие провод. Их скрутили. Пытались с ними говорить — никто немецкий язык не знает. В воронку посадили, поставили автоматчика, чтобы не убежали. Потом смотрим, а против движения колонны едет «Опель Адмирал» — машина классная, видать, начальники едут. Они свернули с дороги и, решив срезать или просто заплутав, поехали левее этой рощицы, где мы стояли, по полевой дороге. Я вскакиваю на танк, хватаю автомат и механику кричу: «Давай наперерез!» Он рванул и точно перехватил машину. Я выскакиваю из танка, даю очередь по мотору. Машина остановилась. Офицеры, что в ней сидели, и водитель остолбенели. Я автомат на них наставил и командую: «Вег». Вылезают четыре лоботряса — три офицера и водитель. Я: «Хенде хох!» Они руки подняли. Один вдруг бросился бежать по ходу движения машины. Я за ним, решив, что с остальными наши сами справятся, но те даже не шевельнулись. Вдруг он поворачивается и бежит обратно. Ага, думаю, испугался, засранец. Он подбегает к машине, хватает из нее портфель и бежит в другую сторону, к той колонне, что по дороге прошла. Я за ним. На бегу стреляю в него — не попал. Вторая очередь — тоже мимо. Это только в кино быстро попадают, а в жизни — нет. А тем более на бегу из «ППШ». Третья очередь, и автомат заклинило — утыкание патрона. Я начинаю передергивать затвор. Он понял, что что-то случилось, повернулся, видя, что я колупаюсь с автоматом, достает «парабеллум» и стреляет. Мимо! Теперь уже я от него бегу к машине, а он за мной. Повезло — я еще раз передергиваю затвор, и автомат застрочил. Тогда поворачиваюсь — он еще не остановился и бежит на меня — и даю длинную очередь. Немец как будто на стену наскочил и упал. Подошел поближе, для уверенности еще очередь дал. Забрал у него портфель, часы, «парабеллум». У меня самого было два пистолета на поясе и за пазухой, но почему-то я не догадался ими воспользоваться, когда автомат заклинило. Посмотрел в портфель — там какие-то карты. Еще подумал, что, наверное, это что-то важное, раз немец вернулся к машине их забрать. Подцепили эту машину тросом к танку. Водителя — за руль. Лоботрясов — в машину. Связистов немецких и трех автоматчиков — на танк, и приказал двигаться в штаб бригады. Оказалось, что в портфеле была карта контрудара в районе города Секешфехервар, утвержденная фюрером. Вот как этот эпизод описывается в книге Сергея Матвеевича Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» (М.: Воениздат, 1989):

«В полосе наступления 3-го Украинского фронта враг тоже подготовил контрудар, опираясь на укрепленную линию „Маргарита“, но просчитался во времени, и его намерения были сорваны в момент сосредоточения сил контрударной группировки. Об этом свидетельствовали две карты 2-й танковой дивизии немцев, захваченные 22 декабря 1944 г. в районе Секешфехервара войсками 3-го Украинского фронта. Они о многом рассказали опытному штабу. Ф. И. Толбухин доложил тогда в Генеральный штаб: «На одной из них (имеются в виду карты. —

Так вот убил я этого немца и никакого сожаления не испытывал, остальных шестерых, которые не сопротивлялись, я не тронул, а отправил. Враг есть враг, но никогда я так просто не стрелял. За этот захват меня наградили орденом Суворова. Вызвали меня к командиру корпуса генерал-лейтенанту Говоруненко Петру Даниловичу для награждения. Сидит он и Шелех, начальник политотдела. Командир корпуса, обращаясь к начальнику политотдела, говорит: «Смотри, Шелех, — сопляк, молоко на губах не обсохло, а он уже орден Суворова получил! Я еще такого ордена не имею, а он его получает!»

Вместо того чтобы похвалить, порадоваться, он это произнес с таким сожалением и упреком.

Возвращаюсь к вопросу об отношении к немцам. Был такой случай зимой 1945 года. В одном из боев мы пленили пятерых немцев. К вечеру закончили бой, остановились отдохнуть. В это время приехали замполит и зампохоз батальона Вася Селиванов, привезли горючее, боеприпасы: «Ну, командир, давай ужинать». Накрыли стол, поставили бутылку вина. Вася говорит: «Я пойду посмотрю, как там людей кормят». — «Ну, иди. Проверь, чтобы все было в порядке». Вскоре он возвращается: «Все нормально. Все накормлены, танки заправлены горючим и боеприпасами». Я говорю: «Там пять человек немцев в яме сидят, забери их». Он мнется. «Что ты замялся?» Я понял, что что-то не то: «Ну, пойдем». А я их посадил в яму и часового поставил. Выясняется. Он пришел: «Кто это такие?» — «Немцы». — «А, фашисты!» И пострелял их. Я как увидел, набросился на него: «Ах ты, сукин сын, что же ты наделал?! Если ты хочешь стрелять, завтра в бой пойдем. Давай садись заряжающим со мной или автоматчиком на танк. Садись и бей, сколько тебе вздумается!» Отчитал его как следует. Замполит пришел. Посидели, порядили: «Надо бы под трибунал тебя отдать за это дело. Ладно, давай бери лопату и зарывай, чтоб здесь ровно было». И он при всем честном народе сам зарывал. В атаку-то он ни разу не ходил. Придет домой после войны, его спросят: «Ты хоть одного немца убил?», и он с гордостью сможет сказать: «В одной атаке убил сразу пять человек». Хозяйственник есть хозяйственник. Я так думаю, что кто в бой ходит, тот пленных не будет стрелять никогда. Может, и бывали такие, но, как правило, среди своих желающих расстреливать я не видел.

Был один случай в городе Крайово, в Румынии, где мы остановились на три дня подремонтироваться и подтянуть тылы. У нас в батальоне был командиром танка лейтенант Иванов с Белгородчины. Взрослый мужик, лет тридцати двух — тридцати четырех, коммунист, с высшим агрономическим образованием, бывший до войны председателем колхоза. В его деревне стояли румыны, и при отступлении они молодежь с собой угнали, а коммунистов и их семьи согнали в один сарай и сожгли. Потом соседи говорили, что так они кричали и плакали, когда солдаты обливали сарай горючим, а потом еще стреляли, добивая через доски. Вот так погибла семья Иванова — жена и двое детей. Наша бригада проходила недалеко от его села, и он отпросился заехать. Там ему рассказали эту историю, отвели на пепелище. Когда он вернулся, его словно подменили. Он стал мстить. Воевал здорово, временами даже казалось, что он ищет смерти. В плен не брал никого, а когда в плен пытались сдаваться, косил, не раздумывая. А тут… выпили и пошли с механиком искать молодку. Сентябрь был, хорошая погода, дело к вечеру. Зашли в дом. В комнате пожилой мужчина и молодка лет двадцати пяти сидят пьют чай. У нее на руках полуторагодовалый ребенок. Ребенка лейтенант передал родителям, ей говорит: «Иди в комнату», а механику: «Ты иди, трахни ее, а потом я». Тот пошел, а сам-то пацан, с 1926 года, ни разу, наверное, с девкой связи не имел. Он начал с ней шебуршиться. Она, видя такое дело, в окно выскочила и побежала. А Иванов стук услышал, выскакивает: «Где она?» А она уже бежит. «Ах ты, сукин сын, упустил». Ну, он ей вдогонку дал очередь из автомата. Она упала. Они не обратили внимания и ушли. Если бы она бежала и надо было бы убить ее, наверняка бы не попал. А тут из очереди всего одна пуля, и прямо в сердце. На следующий день приходят ее родители с местными властями к нам в бригаду. А еще через день органы их вычислили и взяли — СМЕРШ работал неплохо. Иванов сразу сознался, что стрелял, но он не понял, что убил. На третий день суд. На поляне построили всю бригаду, привезли бургомистра и отца с матерью. Механик плакал навзрыд. Иванов еще ему говорит: «Слушай, будь мужиком. Тебя все равно не расстреляют, нечего нюни распускать. Пошлют в штрафбат — искупишь кровью». Когда ему дали последнее слово, тот все просил прощения. Так и получилось — дали двадцать пять лет с заменой штрафным батальоном. Лейтенант встал и говорит: «Граждане судьи Военного трибунала, я совершил преступление и прошу мне никакого снисхождения не делать». Вот так просто и твердо. Сел и сидит, травинкой в зубах ковыряется. Объявили приговор: «Расстрелять перед строем. Построить бригаду. Приговор привести в исполнение». Строились мы минут пятнадцать-двадцать. Подвели осужденного к заранее отрытой могиле. Бригадный особист, подполковник, говорит нашему батальонному особисту, стоящему в строю бригады: «Товарищ Морозов, приговор привести в исполнение». Тот не выходит. «Я вам приказываю!» Тот стоит, не выходит. Тогда подполковник подбегает к нему, хватает за руку, вырывает из строя и сквозь зубы матом: «Я тебе приказываю!!» Тот пошел. Подошел к осужденному. Лейтенант Иванов снял пилотку, поклонился, говорит: «Простите меня, братцы». И все. Морозов говорит ему: «Встань на колени». Он это сказал очень тихо, но всем слышно было — стояла жуткая тишина. Встал на колени, пилотку сложил за пояс: «Наклони голову». И когда он наклонил голову, особист выстрелил ему в затылок. Тело лейтенанта упало и бьется в конвульсиях. Так жутко было… Особист повернулся и пошел, из пистолета дымок идет, а он идет, шатается, как пьяный. Полковник кричит: «Контрольный! Контрольный!» Тот ничего не слышит, идет. Тогда он сам подскакивает, раз, раз, еще.

Что мне запомнилось, после каждого выстрела, мертвый он уже был, а еще вздрагивал. Он тело ногой толкнул, оно скатилось в могилу: «Закопать». Закопали. «Разойдись!» В течение пятнадцати минут никто не расходился. Мертвая тишина. Воевал он здорово, уважали его, знали, что румыны сожгли его семью. Мог ведь снисхождения просить, говорить, что случайно, нет… После этого никаких эксцессов с местным населением у нас в бригаде не было.

|

А вот венерических болезней было много. Причем в большинстве случаев заражались от своих. Например, один наш офицер поехал в командировку, где уж он там умудрился подцепить заразу, я не знаю, но по приезде заболел. В сорок пятом году мы занимали оборону под Балатоном. Жили в какой-то халупе. Как-то вечером из бригады пришла красивая связистка Маша Решетова, с которой дружил начальник штаба батальона Саша Чащегоров — рослый, симпатичный парень, с 1923 года. По такому случаю мы ему предоставили штабной автобус, стоявший рядом с домом, где он накрыл столик на двоих. Мы поужинали в домике. Вдруг ближе к вечеру, уже начало смеркаться, появляется заместитель командира бригады майор Новиков. Зашел к нам: «А куда Сашка-то делся?» — «В автобусе». — «А, зайду проведаю». Потом Саша рассказывал. Заходит майор. Я вскочил: «Товарищ майор, садитесь». Тот сел. «Как у тебя тут? Охрану организовал?» — «Так точно. Товарищ майор, может быть, с нами немножечко выпьете?» — «Ну, давай». Выпили. Майор говорит: «Вот что, Саша. Сейчас уже стемнеет, сходи проверь посты, охрану, чтобы было все в порядке. Тебе двух часов хватит?» — «Так точно». И ушел. Прошло два часа, слышим, машина заурчала, и майор с этой связисткой укатили в бригаду. Проходит с неделю — новость: Машку Решетову и майора Новикова отправляют в госпиталь, в Одессу, заболели. Сашка, когда услышал, он аж от радости подпрыгнул, ведь ему бы пришлось ехать.

Были ли романы? Конечно! К нам девчонки ходили, им хотелось за нас замуж выйти. Многие женились прямо на фронте. Хотя пишут, что даже хорошие девчонки выбирали офицеров, и желательно постарше. Это естественное явление. А сейчас? То же самое, только сменились приоритеты. Раньше должность и размер звезд играли роль, сейчас деньги. Тогда еще популярностью пользовались ребята, имя которых, как говорится, было на слуху — геройский парень, всегда воюет, награждают его или он Героя получил. Я был еще ротным командиром, когда обо мне начали говорить: Брюхов, Брюхов, Брюхов! В бригаде я редко появлялся — все время был со своими, и меня там не видели, а только слышали фамилию. Как-то раз комбриг говорит: «Зайди ко мне, получишь задачу». Как я потом понял, среди женского персонала штаба поднялся кипеж: «О! Сейчас приедет Брюхов!» Я приехал на танке, в комбинезоне, выскакиваю — шибздик в танкошлеме. Говорят: «Где Брюхов-то»? — «Да вон!»… Вздох разочарования.

Многие девчонки уехали беременными. Начиная с командования бригады и выше были распространены ППЖ. Командир бригады жил с врачом из медсанвзвода. Начальник политотдела — со своей учетчицей. Остальные девчонки так: кому-то кто-то понравился, кто-то пристроился, но насилия не было, нет.

Вообще у меня отношение к женщинам всегда было самое трогательное. Ведь у меня самого было пять сестер, которых я всегда оберегал. Поэтому я к девчонкам очень внимателен. Ведь девчонки мучились-то как?! Им же труднее было в сотню раз, чем нам, мужикам! Особенно обидно за девчонок-медсестер. Они же на танках ездили, с поля боя раненых вывозили, и, как правило, получали медаль «За боевые заслуги» — одну, вторую, третью. Смеялись, что получила «За половые потуги». Из девчонок редко кто орден Красной Звезды имел. И те, кто ближе к телу командира. А после войны как к ним относились?! Ну, представь — у нас в бригаде тысяча двести человек личного состава. Все мужики. Все молодые. Все подбивают клинья. А на всю бригаду шестнадцать девчонок. Один не понравился, второй не понравился, но кто-то понравился, и она с ним начинает встречаться, а потом и жить. А остальные завидуют: «А, она такая-сякая. ППЖ». Многих хороших девчонок ославили. Вот так.

Закончил я войну в Австрии… Какой личный счет? За войну я потерял девять машин и сжег двадцать восемь немецких, правда, деньги дали только за девять, да не в этом суть.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |