"Дочь регента" - читать интересную книгу автора (Дюма Александр)

XXV. АРЕСТ

— Может быть, время изгладит из моей памяти подробности этой сцены, но впечатление, которое она на меня произвела — никогда. У меня нет ни тени сомнения, и это предсказание приобрело для меня почти осязаемую реальность. Да, — продолжал Понкалек, — смейтесь вы мне прямо в лицо, как мой дорогой дядя Кризогон, — я своего мнения не переменю, и вы у меня не выбьете из головы, что последнее предсказание исполнится, как и два первых, и я погибну на море, а потому заявляю вам следующее. Пусть предупреждения, которые мы получили, — чистейшая правда, пусть даже ищейки Дюбуа идут за мной по следу, а у причала на реке стоит лодка и нужно только переправиться на Бель-Иль, чтобы ускользнуть от них, я настолько уверен, что море гибельно для меня и никакая другая смерть меня не возьмет, что сам отдамся в руки преследователей и скажу им: «Делайте, что вам должно, господа, от ваших рук я не умру».

Остальные три бретонца в молчании слушали это страшное заявление, в их положении прозвучавшее несколько торжественно.

— Итак, дорогой друг, — сказал, помолчав, дю Куэдик, — мы поняли истоки вашего удивительного мужества; тот род смерти, на который вы обречены, делает вас равнодушным ко всем не сопряженным с ним опасностям, но будьте осторожны; если эта история станет известна, все ваши заслуги тем самым уменьшатся, конечно, не в наших глазах, потому что мы-то знаем, каков вы в действительности есть, но другие могут сказать, что вы бросились в этот заговор, так как вам не грозит быть ни обезглавленным, ни расстрелянным, ни заколотым кинжалом, а если бы заговорщиков топили, вы бы этого не сделали.

— И вероятно, они будут правы, — ответил, улыбаясь, Понкалек.

— Но у нас, дорогой маркиз, — подхватил Монлуи, — у нас нет тех же причин верить в свою безопасность, может быть, нам бы и следовало обратить некоторое внимание на предупреждение, сделанное нам неизвестным другом, и как можно скорее покинуть Нант и даже Францию?

— Но ведь это предупреждение может быть ложным, — сказал Понкалек, — и я думаю, что о наших планах ничего не известно ни в Нанте и ни в каком другом месте.

— Вероятнее всего, и знать ничего не будут, пока Гастон не завершит своего дела, — сказал Талуэ, — тогда нам нечего бояться, кроме воодушевления, а оно не убивает. Что же до вас, Понкалек, то не приближайтесь никогда к морским портам, никогда не садитесь ни на одно судно, и вы можете быть уверены, что проживете Мафусаиловы веки.

Разговор бы еще продолжался в этом шутливом тоне, несмотря на серьезность положения, если бы Понкалек поддерживал его хотя бы наполовину с тем же воодушевлением, как его друзья, но перед его взором все время стояла колдунья: он видел, как она откидывает капюшон и загробным голосом произносит роковое предсказание.

В это время пришло несколько дворян, участвовавших в заговоре, которым была назначена здесь встреча. Они пришли переодетые в чужое платье и тайными ходами. Все это делалось отнюдь не потому, что они опасались провинциальной полиции: полиция Нанта, хотя Нант и был одним из самых больших городов Франции, была не так организована, чтобы внушать беспокойство заговорщикам, к тому же в провинции их имя и общественное положение имели вес.

Следовательно, они могли опасаться только того, что шеф полиции города Парижа, регент или Дюбуа пришлют специальных шпионов, которые из-за незнания местности, отличия их одежды и самого языка сразу же вызвали бы подозрение у тех, за кем должны были следить. Впрочем, эти последние знали бы об их присутствии с самого того момента, как они пересекали границу провинции или их нога ступила в город. Хотя бретонский союз заговорщиков был многочислен, мы будем говорить о тех четырех, имена которых уже известны читателю, поскольку эти четверо главарей играли в истории ведущую роль, превосходя остальных заговорщиков провинции родовитостью, состоянием, мужеством и умом.

На этой встрече немало времени было уделено вопросам организации сопротивления новому указу Монтескью и вооружения всех бретонских граждан в случае применения маршалом насилия. Речь шла, как видит читатель, ни больше ни меньше как о гражданской войне. Ее собирались начать под священным знаменем. Предлогом должны были служить порочность двора регента и святотатственные действия Дюбуа, навлекшие проклятия всей религиозно настроенной провинции в адрес правительства, недостойного наследовать, как утверждали заговорщики, благочестивому и строгому царствованию Людовика XIV.

Этот призыв к мятежу было тем более легко осуществить, что народ смертельно ненавидел солдат, расположившихся в провинции с какой-то высокомерной беспечностью. Офицеры вначале, по приказу Монтескью, не участвовали в развлечениях провинциальных дворян, а затем из гордости и по соображениям дисциплины и вовсе стали воздерживаться от общения с недовольными. Это, должно быть, было нелегко и самим военным, потому что в то время офицеры и дворяне принадлежали к одному и тому же сословию: и те и другие носили шпагу.

Понкалек ознакомил своих товарищей с планом, который выработал верховный комитет восстания, не подозревая о том, что в ту самую минуту, когда он принимал меры к тому, чтобы свергнуть правительство, полиция Дюбуа, полагая, что заговорщики сидят по домам, послала к каждому дому отряд с приказом окружить его и жандарма с приказом об аресте заговорщиков. Это привело к тому, что участники совещания увидели издалека у дверей своих домов блестящие штыки и ружья стражи, и большая часть их, предупрежденная таким образом о грозящей опасности, смогла бежать. Найти убежище для них было делом нетрудным, потому что в заговоре участвовала вся провинция, у них повсюду были друзья; впрочем, все они были богатыми землевладельцами, их охотно укрыли фермеры и управляющие, и большинство добрались до моря и переправилось в Голландию, Испанию и Англию, хотя с правительством последней Дюбуа начал завязывать дружественные отношения.

Что же до Понкалека, Куэдика, Монлуи и Талуэ, то они, как обычно, вышли вместе. Но когда Монлуи, живший ближе других, дошел до конца улицы, где стоял его дом, они увидели, что в окнах мелькает свет, а на пороге стоит часовой с мушкетом.

— Ого! — воскликнул Монлуи, делая знак своим друзьям остановиться. — Это еще что? Что это у меня происходит?

— Действительно, — произнес Талуэ, — что-то новенькое, а только что я, кажется, видел пост солдат перед Руанским отелем.

— Так что же ты нам ничего не сказал? — спросил дю Куэдик. — Мне кажется, что об этом стоило все-таки сообщить.

— Черт возьми! — сказал Талуэ. — Я боялся, что вы сочтете меня паникером, и предпочел убедить себя, что это городской патруль.

— Это солдаты Пикардийского полка, — пробормотал

|

Монлуи, пройдя вперед несколько шагов и тут же отступив обратно.

— Все это и вправду странно, — промолвил Понкалек, — мы вот что сделаем: мой дом отсюда в нескольких шагах, пройдем по этому переулку, и, если около него тоже стража, сомнений уже не останется, мы будем знать, что думать.

Они прижались плечами друг к другу, чтобы быть сильнее, если на них нападут, в полном молчании дошли они до того угла, где жил Понкалек, и увидели, что его дом занят солдатами. Отряд человек в двадцать разгонял начавшую собираться толпу.

— Ну, на этот раз, — сказал дю Куэдик, — это уже на дпутки не похоже, и, если только все наши дома случайно не загорелись разом, я не понимаю, почему солдаты вмешиваются в наши дела. Что до меня, мои дорогие, ваш покорный слуга, я переезжаю.

— И я тоже, — сказал Талуэ, — я еду в Сен-Назер, а оттуда доберусь до Круазика. Доверьтесь мне, господа, едемте со мной, я знаю, что там стоит бриг, который отправляется на Ньюфаундленд, его капитан — один из моих слуг. Если здесь, на земле, воздух стал уж очень тяжел, поднимемся на борт, и — в открытое море — плыви, моя галера!

— Послушайте, Понкалек, — сказал Монлуи, — забудьте вы про свою колдунью и едем с нами.

— Нет, ни за что! — ответил Понкалек, качая головой. — Я свое будущее в этом плане знаю и не спешу ему навстречу, а потом подумайте, господа, ведь мы главари, и какой странный пример мы подадим своим преждевременным бегством! Мы даже хорошенько не знаем, действительно ли нам угрожает опасность. Против нас нет никаких улик: Ла Жонкьер неподкупен, а Гастон бесстрашен. Письма, еще вчера полученные от него, сообщают, что с минуты на минуту все будет кончено, быть может, в это мгновение он уже убил регента, и Франция освободилась. Что о нас подумают, если в момент, когда Гастон действует, мы сбежим? Дурной пример нашего дезертирства испортит здесь все дело, прошу обратить внимание, господа, я не приказ вам отдаю как ваш глава, а просто даю вам совет как дворянин. Вы не обязаны мне повиноваться, я освобождаю вас от клятвы, но я бы на вашем месте не уехал. Мы дали пример преданности, и худшее, что может случиться с нами, — это дать пример мученичества, но я надеюсь, что до этого дело не дойдет. Если нас арестуют, судить будет бретонский парламент. А из кого состоит бретонский парламент? Из наших друзей и наших сообщников. В тюрьме, ключи от которой у них в руках, мы будем в большей безопасности, чем на бриге, которым играют ветры. А впрочем, пока парламент соберется, вся Бретань восстанет, и, если нас будут судить, нас оправдают, а раз оправдают — значит, мы победили.

— Он прав, — поддержал его Талуэ, — мой дядя, братья, вся семья попадут под подозрение вместе со мной, я спасусь вместе с ними или вместе с ними умру.

— Дорогой Талуэ, — ответил Монлуи, — все это очень красиво, но я должен вам сказать, что у меня все это дело вызывает куда более скверные мысли: если мы попались, то угодили в руки Дюбуа. А он не дворянин и, следовательно, дворян ненавидит. Не люблю я людей, которые не принадлежат ни к какому определенному классу, они не дворяне, не солдаты и не священнослужители, я бы уж предпочел настоящего дворянина, солдата или монаха: эти люди опираются на свой авторитет, это их принцип. А Дюбуа будет стремиться действовать из соображений государственной пользы. Лично я призываю решить это, как мы обычно делаем, большинством голосов, и если большинство выскажется за бегство, признаюсь вам, я охотно последую этому решению.

— А я составлю тебе компанию, — сказал дю Куэдик, — Монтескью может быть лучше осведомлен о наших делах, чем нам кажется, и, если мы, как думает Монлуи, попали в лапы Дюбуа, нам нелегко будет оттуда вырваться.

— А я, господа, повторяю вам, — прервал его Понкалек, — долг полководца — погибнуть во главе своих солдат, долг зачинщиков заговора — погибнуть во главе его участников.

— Дорогой мой, — сказал Монлуи, — позвольте мне сказать вам, что колдунья совсем ослепила вас. Чтобы заставить других поверить в истинность ее предсказаний, вы готовы, черт меня побери, пойти и утопиться, хотя никто вас на это не толкает. Меня не так уж убеждают, признаюсь, предсказания этой пифии, и, поскольку я не знаю, какая смерть мне суждена, я испытываю по этому поводу некоторое беспокойство.

— Вы ошибаетесь, Монлуи, — произнес торжественно Понкалек, — больше всего меня удерживает чувство долга. Впрочем, если на процессе меня не приговорят к смерти, то вас — тем более, потому что я ваш глава и перед судьями, безусловно, буду настаивать на этом звании, от которого только что перед вами отрекся. И если я не умру по воле Дюбуа, то не умрете и вы. Будьте логичны, Бога ради. Не станем же мы бежать, как стадо баранов, которым почудился волк в кустах. Как? Мы, солдаты, побоимся нанести официальный визит в парламент?! В конце-то концов, всего и дела-то, что хороший процесс, вот и все. Черные судейские мантии на скамьях, судья с обвиняемым, а обвиняемый с судьей обмениваются понимающими улыбками. Регент нам дает сражение, так примем его. А когда парламент нас оправдает, то окажется, что мы разбили его еще более основательно, чем если бы мы обратили в бегство все его войска, находящиеся в Бретани.

— Но прежде всего, господа, — сказал дю Куэдик, — вернемся к предложению, которое сделал Монлуи, а именно: вынесем решение большинством голосов. Я поддерживаю Монлуи.

— Это справедливо, — одобрил Талуэ.

— Я сказал то, что сказал, — вновь заговорил Монлуи, — не потому, что боюсь, но мне бы не хотелось соваться волку в пасть, если можно надеть на него намордник.

— Вы говорите лишнее, Монлуи, — прервал его Понкалек, — мы все знаем, что вы за человек, мы принимаем ваше предложение, и я ставлю его на голосование.

И так же спокойно, как он говорил обычно, он сформулировал предложение, от которого зависела их жизнь.

— Пусть те, кто считает, — сказал он, — что нам следует бежать от нашей сомнительной судьбы, соблаговолят поднять руку.

Руки подняли дю Куэдик и Монлуи.

— Двое на двое, — сказал Монлуи, — голосование напрасно, пусть каждый поступит по собственному усмотрению.

— Да, — сказал Понкалек, — но вы знаете, что у меня, как у председателя, два голоса.

— Справедливо, — согласились Монлуи и дю Куэдик.

— Тогда пусть те, кто считает, что нужно остаться, подымут руки.

Руки подняли он и Талуэ.

Итак, поскольку у Понкалека было два голоса, две руки, сосчитанные за три, решили дело в их пользу.

Эти весьма торжественные дебаты посреди улицы могли бы показаться смешными, если бы речь шла не о жизни и смерти четырех первых дворян Бретани.

— Ну что же, — сказал Монлуи, — кажется, мой дорогой дю Куэдик, мы были неправы, а теперь, маркиз, приказывайте, мы повинуемся.

— Посмотрите, как сейчас поступлю я, — сказал Понкалек, — и поступайте потом как хотите.

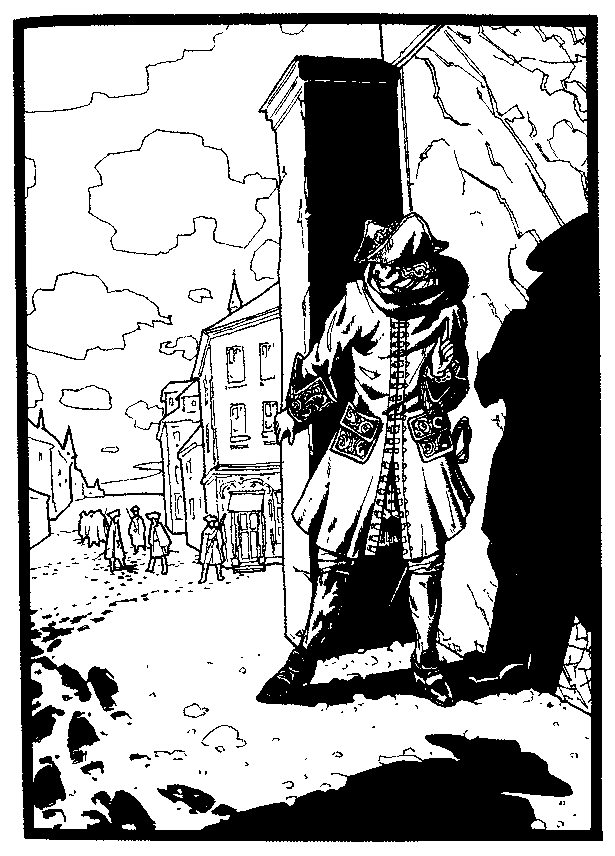

С этими словами он пошел прямо к своему дому, и все трое его друзей последовали за ним. Подойдя к двери, перед которой, как мы уже сказали, стояла стража, Понкалек ударил одного солдата по плечу и сказал:

— Друг мой, прошу вас, позовите вашего офицера. Солдат передал просьбу сержанту, и тот вызвал капитана.

— Что вам угодно, сударь? — спросил тот.

— Я хотел бы войти к себе.

— Кто вы?

— Я маркиз де Понкалек.

— Тише! — сказал вполголоса офицер. — Тише, молчите, бегите, не теряя ни минуты: я здесь, чтобы вас арестовать.

И потом, крикнув во весь голос:

— Прохода нет! — он оттолкнул маркиза, перед которым тотчас же сомкнулся строй солдат.

— Вы храбрый молодой человек, сударь, но я должен войти в свой дом. Спасибо, и да возблагодарит вас Господь!

Удивленный офицер приказал солдатам разомкнуть ряды, и Понкалек в сопровождении друзей прошел через двор. На крыльце столпилась вся его семья; увидев его, все в ужасе закричали.

— В чем дело? — спросил спокойно маркиз. — Что у меня случилось?

— А то, господин маркиз, что я вас арестую, — сказал улыбающемуся Понкалеку чиновник парижской полиции.

— Черт возьми! Вы совершили великий подвиг, — сказал Монлуи, — ловкий же вы человек! Вы чиновник парижской полиции, и тем, кого вы должны арестовать, пришлось прийти и схватить вас за шиворот!

Полицейский чин, совершенно опешив, поклонился дворянину, столь любезно шутившему в такую минуту, когда другие теряют дар речи, и спросил его имя.

— Я — господин де Монлуи, дорогой мой, — ответил этот дворянин, — посмотрите, нет ли у вас какого-нибудь приказа относительно меня, и если есть, то приведите его в исполнение.

— Сударь, — ответил чиновник, кланяясь еще ниже и удивляясь все больше, — ваш арест поручен не мне, а моему товарищу Дюшеврону, угодно вам, чтобы я его предупредил?

— А где он? — спросил Монлуи.

— Я полагаю, что он у вас дома.

— Мне будет весьма досадно заставлять так долго ждать столь любезного человека, — сказал Монлуи, — пойду к нему. Спасибо, мой друг.

Полицейский совсем потерял голову и поклонился до земли.

Монлуи пожал руку Понкалеку, Талуэ и дю Куэдику, сказал им на ухо несколько слов и отправился домой, где, как Понкалек, позволил себя арестовать.

Точно так же поступили в свою очередь Талуэ и дю Куэдик, и таким образом к одиннадцати часам вечера дело было кончено.

Известие об их аресте в ту же ночь облетело весь город. Однако большого страха никто не испытал, потому что за первой вестью «Господин де Понкалек и его друзья арестованы» тут же добавляли: «Да, но парламент их оправдает».

Но на следующее утро и настроение умов, и выражение лиц резко изменились, потому что в город прибыл прекрасно организованный специальный суд, в котором, как мы уже рассказывали, не был забыт никто: ни председатель, ни королевский прокурор, ни секретарь, ни палачи.

Мы говорим палачи, потому что вместо одного прислали троих. Самые мужественные люди при великих несчастьях иногда цепенеют. Это несчастье поразило провинцию как удар грома, и потому никто не сделал ни единого движения, не издал ни крика; против бича Божия не взбунтуешься, и поэтому Бретань не восстала, она испустила дух. Суд приступил к работе сразу в день приезда, и его члены были удивлены, что парламент не устроил им торжественного приема, а знать не нанесла официальных визитов. Облеченные столь большими полномочиями, они готовились к тому, что их скорее попытаются улестить, нежели оскорбить, но ужас был столь велик, что каждый думал только о себе и мог только оплакивать судьбу других. Вот какое положение было в Бретани спустя три или четыре дня после ареста Понкалека, Монлуи, дю Куэдика и Талуэ. Оставим же эту часть заговорщиков, попавших в Нанте в сети Дюбуа, и посмотрим, как в те времена обращались с заговорщиками в Париже.

| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |